中国共产党与伊朗政党及政界的交流:动态、特点与趋势 *

韩建伟

中国共产党的对外交往因国而异,具有求同存异、互学互鉴的特色。学界已经有大量关于中国共产党外交思想及实践成就的文章,但对于具体国别的微观视角研究尚不充分。伊朗是中东地区的大国,是“一带一路”中的重要节点国家,中国共产党与伊朗政党及政界的交流是两国关系的重要组成部分。基于伊朗政体及政党的特点、两国关系的演变及国际形势的变化等因素,中国共产党与伊朗相关政党、机构及智库形成了越来越紧密的联系,成为促进中伊两国关系发展的重要辅助性力量。

本文认为,中国共产党的对外交往兼具外交与人文交流的二重属性。主流观点认为,人文交流一般指的是民间团体或个人与对象国发生的、与文化相关的人与人之间的交流,政府相关部门不是人文交流的主体,政治与经贸类的交流不属于人文交流。但实际上,从交往主体来说,一些政府机构或准政府组织也是人文交流的重要参与者,不少人文交流是政治或经济活动的伴生性行为,它们之间的关系密不可分。中国共产党开展的党际交流及与对象国政界的交往,虽然主要发生在政治层面,一般将其理解为外交行为;但另一方面,中国共产党并不是传统意义上的国家职能机构,政党领导人之间的交往具有一定的人文属性,也被赋予了文明互鉴的内涵,因此兼具人文交流的色彩。

一、 历史视角下影响中伊党际交流的主要因素

伊朗政党与中国共产党建立联系的时间较晚,距今不到20年,但两国都有较长的政党发展史。从历史演变视角来讲,中伊党际交流开展较晚受到诸多因素的影响。

第一,中伊党际交流受到伊朗缺乏成熟政党政治的影响。

伊朗是中东地区较早出现政党的国家,然而政党政治的发展并不顺利。在1906年立宪革命之后,伊朗议会中形成了代表知识分子利益的民主党和代表传统阶层(如地主、大商人、教士等)利益的温和党。(1)Fakhreddin Azimi, “On Shaky Ground: Concerning the Absence or Weakness of Political Parties in Iran,” Iranian Studies, Vol. 30, No. 1/2, 1997, p. 54.但是,西方式的政党政治无法在深受部落主义及宗教文化影响的伊朗落地生根,政党很快沦为互相攻击的不同利益集团,促使内忧外患的伊朗向着军人专制的方向发展。巴列维王朝第一任国王礼萨·汗不承认政党政治的合法性。在俄国十月革命后,亲苏联的左翼共产主义组织在伊朗出现,遭到了礼萨·汗的镇压。(2)Muhammad Kamal, “Iranian Left in Political Dilemma,” Pakistan Horizon, Vol. 39, No. 3, 1986, pp. 39-40.礼萨·汗被废黜之后,1941~1953年成为巴列维王朝王权最虚弱的时期,也迎来伊朗政党政治发展的黄金期。国民阵线、伊朗共产党(Tudeh,又称图德党)、伊朗民主党、阿塞拜疆民主党和库尔德斯坦民主党都是当时有较大影响力的政党。伊朗共产党是其中组织性最强的政党,吸引了大量城市工人、现代小资产阶级和知识分子的加入。但在1949年,伊朗共产党因试图谋杀巴列维国王而遭到政府取缔,活动转入地下。(3)Ali Mirsepassi-Ashtiani, “The Crisis of Secular Politics and the Rise of Political Islam in Iran,” Social Text, No. 38, Spring 1994, p. 53.在1953年石油国有化运动之后,上述其他政党也无法公开活动。为了显示本人对政党政治的包容,巴列维国王授意成立了人民党(1955年)和民族党(1957年)。不过,这只是国王用来装点民主的工具,没有真正发挥影响力。之后,巴列维国王将这两个政党解散,并于1975年成立了伊朗民族复兴党。到伊斯兰革命爆发,该党也没有发挥过实际的作用。(4)Fakhreddin Azimi, “On Shaky Ground: Concerning the Absence or Weakness of Political Parties in Iran,” pp. 66-68.

中伊两国在巴列维王朝的大部分时期都处于断交状态。直到1971年,跟随美国政策的巴列维王朝才决定与中国建交。到1979年伊斯兰革命爆发前,中伊曾经有一段短暂的高层互访和人文交流发生,但中国共产党与伊朗合法政党的交流并没有发生过。另外,虽然伊朗共产党一直存在,却处于非法状态,分离出来的游击队武装分支虽受到毛泽东思想的影响,但并未与中国共产党发生直接的联系。(5)Afshin Matin-Asgari, “Iranian Maoism: Searching for a Third World Revolutionary Model,” China in the Middle East, Middle East Research and Information Project, Inc., No. 270, Spring 2014, p. 21.

中伊党际交流在伊斯兰革命后继续受到伊朗本国政党政治发展的限制。1979~1995年之间,伊朗取缔很多政党的同时并没有成立新的政党。虽然伊朗伊斯兰共和国宪法承认伊朗人民有自由组建政党、结社的权利,赋予了伊朗国内政党存在的合法性,(6)“The Constitution of Islamic Republic of Iran, The Rights of the People (Chapter III),” Iran Chamber Society, https://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch03.php,上网时间:2021年3月5日。但政党体制并不为霍梅尼为首的教法学家所接受。霍梅尼认为,一个理想的伊斯兰政府的成功主要取决于大众的参与,保持群众参与的最适当方式是通过清真寺和其他宗教组织网络。由宗教领袖负责,政党的存在容易导致社会的两极分化。(7)Reza Razavi, “The Road to Party Politics in Iran (1979-2009),” Middle Eastern Studies, Vol. 46, No. 1, 2010, p. 85.在伊斯兰革命胜利后,几乎所有的政党都遭到取缔。在美苏冷战的背景下,霍梅尼提出的“不要东方,不要西方,只要伊斯兰”口号,其内涵不仅仅是反美主义,还有反对苏联干涉的因素。伊朗共产党不仅在意识形态上与霍梅尼的治国理念存在根本冲突,且一直被视为苏联的代理人。(8)Cosroe Chaqueri, “Did the Soviets Play a Role in Founding the Tudeh Party in Iran?” Cahiers du Monde russe, Vol. 40, No. 3, 1999, pp. 497-528.伊朗共产党在1983年被霍梅尼以“向苏联提供情报、危害国家安全及颠覆政权”的罪名取缔。(9)Stephanie Cronin, “The Left in Iran: Illusion and Disillusion,” Middle Eastern Studies, Vol. 36, No. 3, 2000, p. 234.该党部分成员流亡海外,成为伊朗最著名的境外反政府组织。(10)Farhang Jahanpour, “Iran: The Rise and Fall of the Tudeh Party,” The World Today, Vol. 40, No. 4, 1984, p. 157.伊朗历史上复杂的政党斗争及伊朗共产党的命运使得在伊斯兰革命后很长一段时间内,伊朗高层对共产党及其意识形态存在抵制态度,这在一定程度上影响到伊朗政党与中国共产党之间的党际交流活动。因此,到2004年之前,中伊政治关系主要是在国家层面发生的。

第二,1990年之后中伊关系的变化及政党交流的发生。

两伊战争结束及1989年霍梅尼去世后,伊朗的外交理念与实践发生了深刻的转型,从原先过于强调意识形态输出的外交转变为务实外交,到哈塔米时期发展为“对话外交”。(11)刘中民:《当代伊朗外交的历史嬗变及其特征》,载《宁夏社会科学》2011年第1期,第11-12页。伊朗对外交往中的意识形态因素逐渐淡化。哈塔米担任总统时鼓励政党政治的发展,促使这一时期出现了数目众多的政党,为中伊之间超越意识形态的党际交流奠定了基础。

中伊关系在1990年之后发生了巨大变化。这主要是因为中国经济的迅速崛起及石油进口的大幅度上升,令两国经济关系越来越密切。在伊朗看来,中国是唯一一个不是美国盟友的世界大国,中伊都强烈反对西方在国际秩序中的中心地位。(12)Scott Harold and Alireza Nader, China and Iran: Economic, Political, and Military Relations, RAND Corporation, 2012, pp. 3-5.随着伊朗与中国交往的增多,中国经济的迅速发展给伊朗带来越来越深刻的印象。2004年前后,哈塔米总统领导的国内民主化改革和部分经济改革皆以失败而告终,伊朗社会开始思考是否可以借鉴“中国模式”来推进伊朗的经济改革。在哈塔米执政末期,伊朗媒体上出现了关于“中国模式”的讨论。在伊朗社会看来,“中国模式”主要指的是通过经济增长来实现社会与政治的稳定。(13)Afshin Molavi, “Buying Time in Tehran: Iran and the China Model,” Foreign Affairs, Vol. 83, No. 6, 2004, p. 9.学习中国经济成功的经验逐渐在伊朗政治精英中获得了认可,也促使一些政党通过党际交流的方式来中国交流。伊朗伊斯兰联合党与中国共产党的关系就是在这样一种背景下建立起来的。

第三,伊朗政党政治的局限性及对中伊党际交流的制约。

内贾德总统对政党政治持消极立场,他在2005年上任后取缔了不少改革派政党,使得政党发展进入低谷。鲁哈尼执政后,虽然他口头上支持政党的发展,但无心推动政治领域的改革。在伊朗现有政治体制下,伊朗政党的发展空间很受限制。迄今在伊朗政坛比较活跃的合法性政党基本都是保守派,如“战斗神职人员协会”(Combatant Clergy Association)、“库姆神学院教师协会”(Society of Seminary Teachers of Qom)、“伊斯兰联合党”(Islamic Coalition Party)、“伊斯兰革命奉献者协会”(Society of Devotees of the Islamic Revolution)、“伊斯兰革命稳定阵线”(Front of Islamic Revolution Stability)等。

虽然存在为数不少的政党,但伊朗是教法学家治国的“法基赫”体制,国家实权控制在以最高领袖为中心的宗教人士手里。伊朗虽然有民选机构,但总统并不是通过政党竞选的方式产生,议会中也不存在执政党与在野党的区分。伊朗的总统候选人原则上由民众直接选举,但需要宗教机构——宪法监护委员会进行资格审查,并得到最高领袖的最终认可才能进入选举程序。在这套复杂的竞选程序里没有政党的参与。政党的制度化程度大多较低,有些很难称得上是政党,且内部经常处于分裂之中。(14)Mohammadighalehtaki Ariabarzan, “Organisational Change in Political Parties in Iran after the Islamic Revolution of 1979-With Special Reference to the Islamic Republic Party (IRP) and the Islamic Iran Participation Front Party (Mosharekat),” Durham theses, 2012, p. 177, Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/3507/,上网时间:2021年3月8日。伊朗政党政治的不成熟也限制了它们的对外交流,使得中国共产党只能跟某些比较成熟且稳定的政党发生联系,迄今建立稳定联系的只有伊斯兰联合党。

第四,2016年之后伊朗对外政策的调整,推动了伊朗政党及政界与中国共产党的交流。

2016年特朗普上台后,美国对伊朗采取“极限施压”政策,推动了伊朗对外政策的调整。特朗普执政的四年内,伊朗不仅对美国不满,对欧洲的不满也日益增多,如多次指责欧洲为伊朗设立的INSTEX支付系统不起作用。(15)“Iran Blames EU on INSTEX Ineffectiveness,” Tehran Times, January 18, 2021, https://www.tehrantimes.com/news/457059/Iran-blames-EU-on-INSTEX-ineffectiveness,上网时间:2021年3月8日。对西方世界的失望导致伊朗将更多的目光投向中国。2016年以来,除了伊朗外长扎里夫多次访华推动双边关系之外,伊朗总统鲁哈尼于2018年6月亲赴青岛参加中国主办的上海合作组织峰会,获得了中国支持伊核协议及深化双边关系的郑重承诺。(16)“Xi Jinping Holds Talks with President Hassan Rouhani of Iran,” Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, June 10, 2018, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1568008.shtml,上网时间:2021年3月8日。与此同时,伊朗其他重要机构及智库也纷纷来华交流,中共中央对外联络部(简称“中联部”)成为他们来访的重点机构之一。中国共产党与伊朗政界的交流迅速发展起来。

二、 中国共产党与伊朗伊斯兰联合党的交流及特点

超越党派意识形态差异、寻找共同点,是中国共产党开展对外交流的指导思想。以伊朗伊斯兰联合党为例,作为一个成立于1963年的保守主义政党,它是伊玛目路线和最高领袖的坚定拥护者,也曾经在伊斯兰革命中发挥了重要的作用。该党主要代表德黑兰地区巴扎商人的利益,也是伊朗小资产阶级及传统教士的代表。(17)Hossein Asayesh, etc., “Political Party in Islamic Republic of Iran: A Review,” Journal of Politics and Law, Vol. 4, No. 1, 2011, p. 223.伊斯兰联合党在对外交往上持开放的态度,不仅与中国共产党保持着密切的往来,还与朝鲜劳动党、越南共产党存在友好的关系。

伊朗伊斯兰联合党与中国共产党正式建立联系的时间是在2004年9月的第三届亚洲政党国际会议。(18)《出席第三届亚洲政党国际会议的政党名单》,光明网,2004年9月4日,https://www.gmw.cn/01gmrb/2004-09/04/content_93842.htm,上网时间:2021年3月10日。此后两党的联系日益紧密,特别是在伊朗面临深度制裁的时期。2005~2013年,以伊朗发展核武器为由,美国在联合国安理会推动了对伊朗的多次制裁。除了联合国安理会的制裁,美国和欧盟还单方面实施了对伊朗的制裁,其中美国对伊朗制裁的范围最广、程度最深,试图利用制裁契机推动伊朗的政权更迭。(19)“Iran Sanctions,” Congressional Research Service, October 2018, pp. 11-31, https://crsreports.congress.gov,上网时间:2021年3月10日。但与此同时,伊朗虽然遭到严厉的制裁,该时期中国因自身经济的迅速发展从伊朗进口的石油却在大幅度增长,伊朗也成为中国商品的重要市场和海外投资的重点国家。伊朗与西方国家的经济联系在变弱,与中国的经济联系却在变强。这一变化使得伊朗不仅越来越重视与中国的合作,也对中国共产党领导的中国所取得的经济成就十分钦佩,促使两党的交流不断发展。

2005年8月12日,由伊朗伊斯兰联合党政治委员会主任哈米德·礼萨·塔拉吉(Hamid-Reza Taraghi)率领的代表团访问中联部,受到时任中联部部长王家瑞的接见。这是伊斯兰联合党第一次对中联部的专访,在两党交流历史上具有十分重要的意义。王家瑞表示,中国共产党愿继续加强与包括伊斯兰联合党在内的伊朗各主要政党的友好交往,以推动中伊两国关系持续、稳定、健康的发展。塔拉吉表示,伊斯兰联合党对中国经济发展取得的巨大成就很钦佩,愿借鉴中国共产党的治国理政经验,推动伊中党际和国家间友好合作关系的不断深入发展。(20)《王家瑞在京会见伊朗伊斯兰联合党代表团》,搜狐网,2005年08月12日,https://news.sohu.com/20050812/n226656947.shtml,上网时间:2021年3月11日。这次会面不仅奠定了伊斯兰联合党与中国共产党深化交流的基础,还促进了伊斯兰联合党与中国宗教界的交流。2006年12月,伊斯兰联合党代表团再次来华访问,受到了中国伊协会长陈广元等人的热情接见。(21)秀邦:《伊朗伊斯兰联合党干部考察团参访中国伊协》,载《中国穆斯林》2007年第1期,第9页。

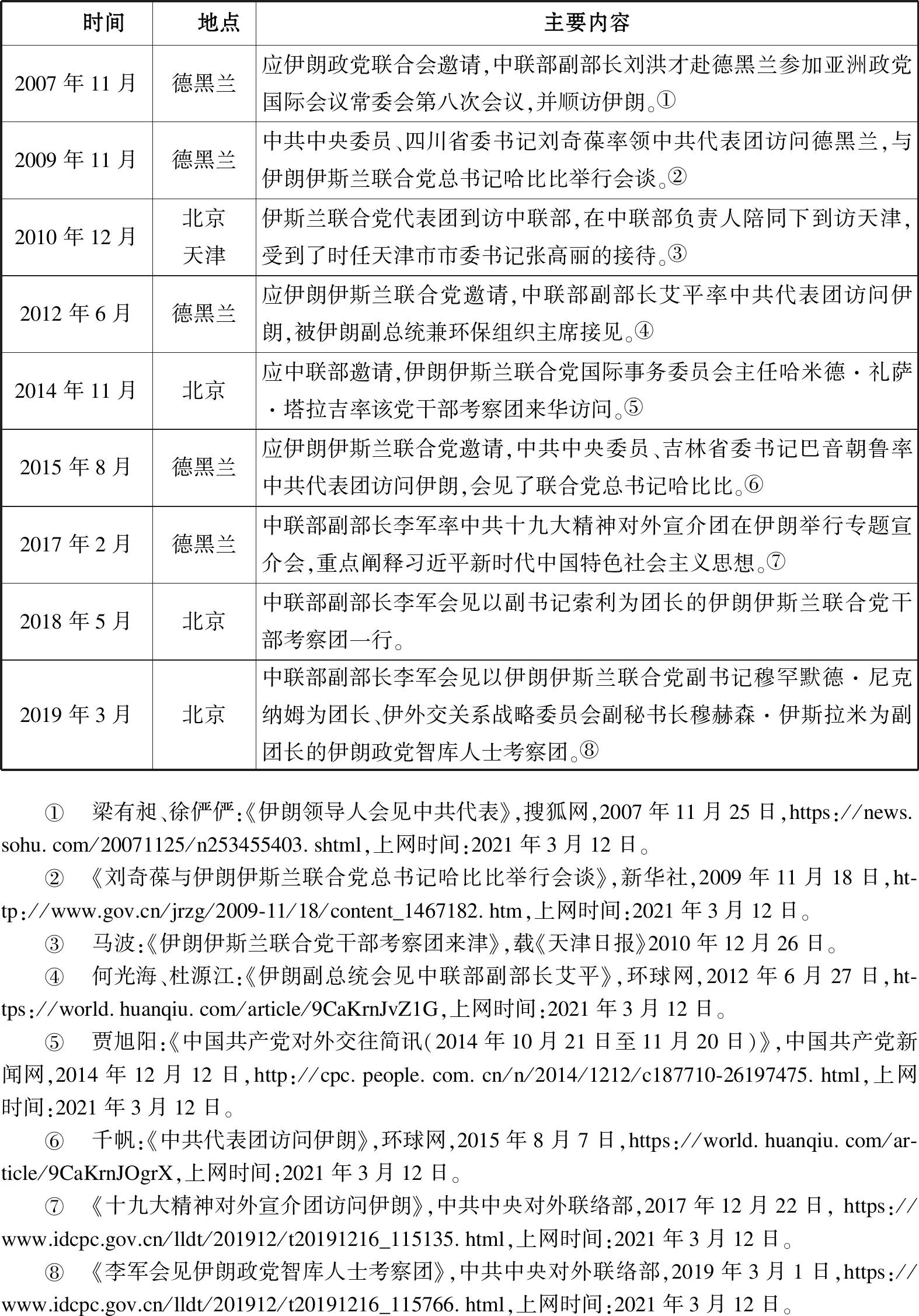

在此后数年里,中联部及部分党代表团与伊斯兰联合党的交流不断深入,从最初的零散交流发展到频繁的互访(见表1)。截至2019年8月,中联部共接待了11个伊朗代表团,同时派出了5个高级代表团前往伊朗。伊斯兰联合党成员参与了大部分的交流活动。(22)《中共中央对外联络部部长会见巴达姆齐安》(波斯语),伊斯兰共和国通讯社网站,2019年7月28日,https://www.irna.ir/news/83415343/,上网时间:2021年3月11日。伊斯兰联合党因此成为中国共产党最为熟悉的伊朗政党。两党的交流逐渐产生了溢出效应,在2015年之后,以伊斯兰联合党为媒介,中联部与伊朗伊斯兰议会、确定国家利益委员会等政府机构及智库也建立了联系。

表1 中联部及其他党代表团与伊朗伊斯兰联合党的主要交流活动(2007~2019年)

新冠疫情发生之后,两党直接的人员互访中断,但一直保持着定期的线上交流。2020年2月底,伊朗成为中东地区第一个爆发新冠疫情的国家。制裁下的伊朗缺医少药,缺乏基本的防护物资,疫情形势严峻。伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安(Asadollah Badamchian)给中联部写信求助,透露伊朗抗疫物资短缺的困难,中联部随后寄给了他个人四万个口罩。“这些口罩都被送到了伊朗卫生部用于抗疫。”(23)《巴达姆齐安对伊斯兰联合党与中国共产党亲密关系的叙述》(波斯语),新闻在线通讯社,2020年8月13日,https://www.khabaronline.ir/news/1421071/,上网时间:2021年3月12日。这段故事成为中联部与伊斯兰联合党交往的佳话。除了捐赠物资,中联部还与伊斯兰联合党举行线上视频会议,分享中国抗疫经验。伊斯兰联合党甚至建议每月都要与中联部举行医学联席会议。疫情期间,伊斯兰联合党邀请中联部参与该党的干部培训班。2021年1月26日,中联部部长助理朱锐同伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安共同出席了该党干部网络研修班闭班式。

中国共产党与伊朗伊斯兰联合党尽管在信仰及意识形态理念上不同,却能够保持务实友好的交流,两党交流有以下几个特征。

第一,两党提倡超越意识形态差异,注重弘扬历史上中伊交往的和平性质并强调合作。

伊斯兰联合党前任秘书长穆罕默德·纳比·哈比比(Mohammad Nabi Habibi)曾经谈到该党与中国共产党的交往:“伊斯兰联合党与中国共产党的关系在两国政府设定的框架内,两党交流并不意味着伊斯兰联合党需要信仰共产主义,中国共产党需要信仰伊斯兰教。”(24)《伊斯兰联合党,党的外交与中国共产党》(波斯语),伊斯兰共和国通讯社网站,2019年7月31日,https://www.irna.ir/news/83420023/,上网时间:2021年3月9日。2019年7月,中联部部长宋涛与伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安会面时指出,“中伊经济、人文交流源远流长,总是伴随着和平与友谊”,“要加强跨越意识形态差异的政党合作,政党合作是国与国合作的一部分”。(25)《巴达姆齐安:伊斯兰联合党与中国共产党的关系是两国之间的关系》(波斯语),法尔斯通讯社,2019年7月26日,https://www.farsnews.ir/news/13980507000780/,上网时间:2021年3月13日。在中国共产党成立100周年之际,巴达姆齐安表示祝贺,“随着中华民族的崛起和中国共产党成立100周年,中华民族在政治独立和全面繁荣的道路上迈向新的征程。”(26)[伊朗]莫赫森·法拉马齐:《伊斯兰联合党与中国共产党之间的合作在不断发展》(波斯语),伊朗学生通讯社,2021年2月3日,https://www.isna.ir/news/99111511696,上网时间:2021年3月13日。

第二,两党都秉持独立自主的外交政策及反霸原则,在复杂国际形势下加强政治互信,在特定议题上维护对方的正当权益。

坚持独立自主的发展道路,是中伊两国共同的理念和实践。由于两国都不是美国主导的西方阵营成员,拥有共同的反霸语言,也容易博得对方的同情。2005~2013年期间,伊斯兰联合党为了寻求中国共产党理解伊朗在核问题上的立场做了不少努力,帮助伊朗政府在极端孤立的国际环境下得到了中国政府的理解与同情。2019年8月1日,伊斯兰联合党中央委员会成员哈米德·雷扎·塔尔奇(Hamid Reza Tarqi)曾指出:“两个政党在核谈判过程中特别活跃,伊斯兰联合党在帮助中国熟悉伊朗观点以及了解最高领袖‘法特瓦’(Fatwah)禁止使用和发展核武器等方面发挥了积极作用,进而使得中国在核谈判中总体上维护伊朗的合法权益。”(27)《伊斯兰联合党、党的外交与中国共产党》(波斯语)。

随着中国的快速崛起,以美国为首的西方国家开始不断利用中国周边问题、民族问题、领土及领海问题给中国制造麻烦。2016年6月,伊斯兰联合党就南海问题发声,支持中国政府立场,敦促美国放弃损害他国主权和影响地区和平稳定的行为。伊斯兰联合党国际事务部主任助理迈赫迪·索利(Mehdi Suli)在接受新华社采访时表示,美国干预南海问题是地区紧张局势加剧的根源。地区问题应该由相关地区的相关国家来解决,其他国家不应干涉。(28)张樵苏:《伊朗主流党派支持中国在南海问题上的立场》,新华网,2016年6月30日, http://www.xinhuanet.com/world/2016-06/30/c_1119142794.htm,上网时间:2021年3月14日。在中美贸易战开始之后,巴达姆齐安于2019年6月接受新华社采访时指出,美国的霸权主义行径在中美经贸摩擦中表现尤为突出,反映了其对中国快速发展的焦虑和忌惮。伊朗愿意与中国合作,积极参与共建“一带一路”。(29)马骁、穆东:《伊朗伊斯兰联合党领导人:美挑起经贸摩擦已成为世界面临主要挑战》,中华人民共和国国务院新闻办公室,2019年6月17日,http://www.scio.gov.cn/m/37259/Document/1657078/1657078.htm,上网时间:2021年3月14日。2019年7月,中联部部长宋涛在与伊斯兰联合党会晤时,对伊斯兰联合党在中美贸易战中支持中国的立场表示感谢。(30)《巴达姆齐安:伊斯兰联合党与中国共产党的关系是两国之间的关系》(波斯语)。这些交流使得两党的共识不断增多。

在疫情发生之后,以美国为首的西方媒体及政客对中国发起了一场舆论战,试图将中国完全孤立。与此形成对比的是,多国政党和政要为中国发声,支持中国的抗疫成果及提供的国际援助。2020年8月31日,伊朗伊斯兰联合党表示,美国一些政客对中方的攻击毫无事实基础,此举显然是在转移美国民众对政府的不满。中国多次向国际社会明确阐述自身立场并用实际行动表明,中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。(31)《多国政党政要反对攻击抹黑中国的行径》,中共中央对外联络部,2020年8月31日,https://www.idcpc.org.cn/wdzs/ylzq/202008/t20200831_139623.html,上网时间:2021年3月14日。

第三,两党致力于深化两国经济合作与共建“一带一路”。

中国共产党注重向伊斯兰联合党介绍中国改革开放的经验及协商共建“一带一路”。伊朗伊斯兰联合党来华访问或中共代表团赴伊朗访问通常伴随着双方经济合作的内容。如2010年中联部负责人陪同伊斯兰联合党代表团访问天津时,参观考察了天津滨海新区规划展览馆、天津一汽丰田汽车有限公司工厂等。中国的经济现代化成就给伊斯兰联合党留下了极深的印象。(32)马波:《伊朗伊斯兰联合党干部考察团来津》。他们回国后向有关部门作宣传,对伊中进一步合作发挥了推动作用。2015年中共中央委员巴音朝鲁访问德黑兰时,向伊斯兰联合党介绍了中方“一带一路”倡议和“四个全面”战略布局。(33)千帆:《中共代表团访问伊朗》。当时,伊核协议刚刚达成,伊朗被解除制裁后面临新的发展机遇,中共代表团此行的目的之一就是通过党际交流促进“一带一路”项目在解禁后的伊朗能够迅速推进。但特朗普上台之后,马上改变了奥巴马时期的接触政策,不仅于2018年5月8日退出了伊核协议,还重启对伊朗“史上最严厉的制裁”,动用了次级制裁的手段胁迫他国企业退出伊朗市场。在美国退出伊核协议后,以迈赫迪·索利为团长的伊朗伊斯兰联合党干部考察团于2018年5月23日访问中联部,得到中联部副部长李军的接见。在两党会议上,双方深入讨论了中伊之间绕过美国制裁需要采取的措施,重点讨论了金融制裁的应对方法。会上,索利肯定了将人民币作为伊朗结算货币的重要性,并提出在德黑兰举行“丝绸之路党合作大会”的倡议,提议成立“两党合作委员会”。(34)《索利:改变货币结算减轻了中国公司对制裁的担忧/李军:我们将继续维护伊核协议》(波斯语),伊朗观察网,2018年5月26日,http://www.didbaniran.ir/,上网时间:2021年3月15日。在伊斯兰联合党访问中联部后不久,伊朗于2018年8月20日正式宣布将人民币作为本国主要结算货币之一。

综上所述,中联部及其他一些外访党代表团与伊朗伊斯兰联合党的交往,对中国共产党扩大与伊朗政界的交往发挥了促进作用。得益于伊斯兰联合党的宣传工作,中国共产党逐渐为伊朗政界所熟悉。两党的交流对促进伊朗重要政府机构及智库与中国共产党的直接交往搭建了桥梁。

三、 中国共产党与伊朗确定国家利益委员会的交流及特点

伊朗确定国家利益委员会(下文简称“伊朗确委会”,Expediency Discernment Council),成立于1988年2月,是为了解决伊朗伊斯兰议会与宪法监护委员会之间的分歧而设立的一个直接服务于最高领袖的政府机构。该机构凌驾于议会之上,并对宪法监护委员会起到制衡作用,是最高领袖的最重要决策咨询机构之一,在伊朗政治中占有十分突出的地位。中国共产党与该机构建立联系是在党际交流的基础上发展起来的。

2007年11月,时任中联部副部长刘洪才赴德黑兰出席亚洲政党国际会议,其间会见了时任伊朗专家会议主席、确定国家利益委员会主席拉夫桑贾尼。(35)梁有昶、徐俨俨:《伊朗领导人会见中共代表》。这是中国共产党与伊朗确委会发生联系的开始,但在此后的六七年,伊朗确委会并没有主动跟中国共产党进一步交往。然而从2014年起,即鲁哈尼执政后,伊朗确委会开始重视与中国共产党机构之间的直接交流,2017年后的交流越来越频繁(见表2)。这一方面是因为中伊两国越来越紧密的合作关系,促使在美国“极限施压”下伊朗对外政策的“东向”趋势愈发明显。同时伊朗认识到中美关系也正在发生根本性变化,伊朗将其视为加强与中国关系的重要机遇。另一方面,随着双方交流的增多,伊朗确委会对中国共产党在中国对外交流中的角色更加重视,对与中联部等机构的交往产生了更多的兴趣。

表2 中联部、中组部与伊朗确定国家利益委员会之间的交流(2014~2020年)

与伊斯兰联合党的交往相比,中国共产党与伊朗确委会的交流带有更强的官方色彩,这是由伊朗确委会的地位及性质决定的。双方更倾向于在两国大政方针、对外政策上进行宣讲并协调立场。

第一,伊朗确委会注重强调伊朗在“一带一路”中的重要性,表达加强与中国合作的愿望。

伊朗将中国的“一带一路”倡议视为摆脱制裁、发展经济民生、维护政治稳定的重要机遇,因此在不少场合都公开表达加入“一带一路”以及与中国合作的愿望。如2014年访问中联部的确委会成员梅斯巴希·摩加达姆(Mesbahi Moqaddam)强调了伊朗在世界中的战略地位,渴望在丝绸之路的复兴中发挥重要的作用。(36)《梅斯巴希·摩加达姆与中国共产党会谈》(波斯语),伊朗大事新闻网,2017年12月8日,https://www.khabarfoori.com/detail/220667/,上网时间:2021年3月17日。2019年12月,以副秘书长穆赫森·卡兹米尼(Mohsen Kazimini)为团长的伊朗确委会考察团访问中联部时,表示伊方视中国为战略伙伴,确委会愿同中方一道,促进伊中在共建“一带一路”框架内的务实合作和民心相通,推动两国关系不断取得新成果。(37)《朱锐会见伊朗确定国家利益委员会考察团》,中共中央对外联络部,2019年12月3日,https://www.idcpc.gov.cn/lldt/201912/t20191216_116156.html,上网时间:2021年3月17日。

第二,中联部及中组部注重向伊朗确委会宣传中国改革开放经验及治国理政、从严治党的理念,旨在促进后者对中国治理模式的理解。

2014年时任中联部副部长李进军接见伊朗确委会代表团时,重点介绍了中国改革开放的有关情况,确委会也表示愿意学习借鉴中方成功的经验。(38)黄杏洁:《李进军会见伊朗确定国家利益委员会考察团》,共产党员网,2014年04月22日,http://news.12371.cn/2014/04/22/ARTI1398155031521284.shtml?from=groupmess ̄age ̄&is ̄app ̄in ̄stall ̄ed=0,上网时间:2021年3月15日。中联部、中组部注重向伊朗确委会宣传中共党代表大会的主要精神。2017年1月受伊朗确委会邀请,中组部赴德黑兰对中共十八届六中全会的精神进行宣讲;2017年12月4日,时任中联部副部长李军接见来华参加“中国共产党与世界高层对话会”的伊朗确委会考察团时,对习近平总书记构建人类命运共同体的理念进行宣讲。(39)《李军会见伊朗确定国家利益委员会考察团》,中共中央对外联络部,2017年12月4日,https://www.idcpc.gov.cn/lldt/201912/t20191216_115087.html,上网时间:2021年3月16日。同年12月18日,李军又赴德黑兰对中共十九大精神进行宣讲,会见伊朗确委会成员,介绍中国“五位一体”总体布局及五大发展理念。(40)姜萍萍、常雪梅:《中共十九大精神对外宣介团访问伊朗》,中国共产党新闻网,2017年12月22日,http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1222/c415067-29723938.html,上网时间:2021年3月17日。

第三,双方都反对美国的干涉主义和霸权主义,主张建立基于本国独立、公正的世界秩序,在相关议题上互相支持。

中国共产党与伊朗确委会充分共享对世界时局的看法,双方的交流对加强两国的关系功不可没。2015年9月,伊朗确委会成员哈达德·阿德尔(Haddad Adel)率团访问中联部时,正值伊核协议签署后不久,中国对伊朗对外政策的变化保持密切的关注。伊朗确委会此行的目的是阐明伊朗对外政策的连续性,表示伊核协议的签署不会影响到中伊关系。“我们外交政策的原则不会随着政府或议会中派系的变化而改变,我们与美国的问题仍然存在。……在制裁的艰难岁月中,中国与伊朗在一起,我们的历史不会忘记。……我们希望,如果解除制裁,中国能继续以更有效的方式加深与伊朗的关系。”(41)《伊朗的外交政策不会随着政府的变化而改变》(波斯语)。2017年12月,哈达德·阿德尔与到访的中联部副部长李军再次见面,他强烈谴责了美国以破坏他国为代价的经济增长行为,希望中国能够表现出与西方不同的对外交往和发展模式。(42)《哈达德·阿德尔会见中国共产党官员》(波斯语),伊朗选择新闻社,2017年12月31日,https://www.entekhab.ir/fa/amp/news/384151,上网时间:2021年3月17日。

2019年以来,伊朗与中国都受到越来越多的外部压力,双方寻求合作和互相支持的愿望进一步增强。2019年7月底8月初,中联部部长宋涛访问德黑兰时与伊朗确委会成员进行会谈,伊朗确委会秘书长穆赫辛·雷扎伊(Mohsen Rezaee)对美英企图在中东地区制造危机和加剧紧张局势的行为给予了猛烈批评。他向中联部表示,伊朗不愿与任何国家进行战争,但波斯湾的安全等于伊朗的安全,伊朗必须回应美英两国的侵犯和造成的不安全局势。他还提出西亚国家之间的合作发展计划,这将会把中国与地中海联系起来。宋涛向伊朗确委会表示,中国支持伊朗的合法权利并会帮助伊朗发展经济,德黑兰与北京需要一起合作克服困难。(43)《中共中央对外联络部部长与伊朗确定国家利益委员会成员在伊朗会晤》(波斯语),今日帕尔斯网, 2019年7月29日,https://parstoday.com/zh/news/iran-i44956,上网时间:2021年3月17日。2019年12月3日,中联部部长助理朱锐会见伊朗确委会考察团时,强调中方始终从战略高度看待并发展同伊朗的关系,中联部愿深化同伊朗确委会的交流合作,加强战略沟通和理念互鉴。伊朗确委会强烈谴责美国打着“人权与民主”的幌子干涉中国内政。(44)《朱锐会见伊朗确定国家利益委员会考察团》。

新冠疫情发生之后,中联部不仅向伊朗确委会、伊斯兰联合党捐赠抗疫物资,还围绕西方国家“污名化”中国的行为与伊朗进行沟通,传递中国的抗疫理念与世界观。2020年11月11日,应伊朗确委会的要求,中联部部长宋涛向确委会发送了一封公开信,信的大致内容是:中国寻求通过与国际上所有的政党和团体进行对话与接触,加强全球的和平与安宁;新冠疫情发生之后,世界的不确定性增加,但全球合作共赢、相互尊重的趋势不可阻挡;中国共产党的政策是尊重人的生命,维护人的生命权是当务之急;中国共产党一直致力于文明间的交流互鉴、促进不同文明的和平共处;某些国家指控中国利用新冠疫情作为扩张势力的武器,但世界上许多国家和政党目睹了中国共产党领导的政府为抗击疫情做出的努力。(45)《中国不寻求出口中国发展模式,某些国家在新冠疫情期间把制裁用作武器》(波斯语),伊朗确定国家利益委员会网站,2020年11月11日,http://www.maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=382&newsview=1399,上网时间:2021年3月17日。这封信还提出要向伊朗提供必要的援助,与伊朗分享抗疫经验,呼吁国际社会减轻对伊朗的制裁,帮助伊朗渡过难关等。(46)[伊朗]阿克拉姆·萨达特·侯赛尼·沙贝斯塔里:《伊朗确委会秘书感谢中联部发起“心连心”活动》(波斯语),吉提在线网站,2020年3月26日,http://gitionline.ir/fa/news/32519/,上网时间:2021年3月17日。这封信在伊朗确委会网站被公开发布后由其他伊朗媒体转载,让伊朗社会对中国共产党领导的中国在面对疫情时的理念与担当有了更多的认识。

四、 中国共产党与伊朗政党与政界交流的意义与趋势

中国共产党与伊朗政党及政界的交流,成为制裁中的伊朗寻求与中国加强合作、学习中国经验的重要渠道,也成为中国对外宣传大政方针,让伊朗了解中国的一扇窗口。然而,由于伊朗不存在执政党,政党发育不成熟,目前中国共产党主要局限于与伊斯兰联合党的交往。虽然中国共产党与伊斯兰联合党之间的交流没有在两国对外关系议程中占据突出的位置,但两党的交流所产生的以点带面辐射效应却超出预期。伊斯兰联合党在中国共产党与伊朗其他重要机构建立联系方面起到了很好的媒介作用,也让伊朗高层加深了对中国自改革开放以来经济迅速发展的认识,增进了对中国共产党治国理念的理解,促使伊朗在与西方国家交往屡屡受挫、饱受制裁的背景下将目光逐渐转向中国。

中国共产党与伊朗政党及政界的交流证明中伊两国在发展双边关系上存在强大的动力。从主观动因来看,中国经济的强劲增长成为驱动中伊政治关系发展的基本动力。2009年,中国已经是伊朗第一大出口目的地,该年伊朗向中国出口125亿美元货物,其中80%左右是能源;从2014年起,中国取代阿联酋成为伊朗第一大进口来源地,该年中国向伊朗出口127亿美元商品,主要是工业制成品及耐用消费品。(47)“Direction of Trade Statistics (Dots),” International Money Fund, https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sId=1514498277103,上网时间:2021年3月17日。中国与伊朗的经济表现出很强的互补性。但随着中国越来越依赖伊朗及中东其他国家的石油供应,该地区动荡不安的形势给中国的能源安全带来了越来越多的消极影响。伊朗既是中东地区众多矛盾的焦点,也是解决中东一揽子问题的钥匙。随着协助解决该地区一系列争端的动力不断增强,中国越来越强调与伊朗的合作,致力于从党际交往等多个层面加强与伊朗政界的交流互动。从客观动因来看,伊朗是美国在中东地区的重点遏制对象。伊朗在长期饱受美国欺凌中寻找对外交往的新出路,呼唤美国霸权之后的新世界秩序,对中国在世界中举足轻重的角色充满了期待。近年来,伊朗对几乎所有涉及中国的议题都表示支持中国,使得中国在被西方国家不断升级打压的当下,越来越感觉到伊朗作为一个长期性战略伙伴的重要性,促使中伊关系越来越紧密。这一政治关系为中国共产党开展对伊交流奠定了基础。

不仅如此,伊朗智库也开始重视与中国共产党的交流。2006年,在最高领袖哈梅内伊的授意下,伊朗成立了一个直接服务于最高领袖的智库——外交关系战略委员会(Strategic Council on Foreign Relations)。自成立以来,该委员会的主席一直由最高领袖顾问卡迈勒·哈拉齐(Kamal Kharazi)担任,此人在影响最高领袖意志及对外决策中的作用十分特殊。哈拉齐率领的考察团于2018年9月访问中国,中联部是该委员会重点到访的机构之一。哈拉齐表达了与中联部加强团组互访和政策沟通,共同努力推动伊中全面战略伙伴关系的愿望。(48)《李军会见伊朗外交关系战略委员会代表团》,中共中央对外联络部,2018年9月11日,https://www.idcpc.gov.cn/lldt/201912/t20191216_115493.html,上网时间:2021年3月17日。2019年7月中联部部长宋涛访问德黑兰时,再次与哈拉齐等外交关系战略委员会成员见面,赞扬了伊朗在美国对华贸易战中支持中国的立场以及哈拉齐提出的扩大双边关系的建议。他指出“中国发展与伊朗的关系和执行联合国安理会决议的政治意愿是不变的。”(49)《中联部部长会见扎里夫》(波斯语),伊朗学生新闻网,2019年7月30日, https://snn.ir/fa/news/781443/,上网时间:2021年3月17日。哈拉齐也表示中伊之间经济互补,应该建立长期的战略关系。(50)《伊朗不忽略他人的利益和安全》(波斯语),伊朗学生新闻网,2019年7月30日,https://snn.ir/fa/news/780996/,上网时间:2021年3月17日。中联部与外交关系战略委员会的交流,向伊朗最高领袖哈梅内伊传递了中国支持伊朗捍卫自身权利、抵制美国制裁的信号,增强了伊朗对中国的信赖。

除了外交关系战略委员会外,中联部与伊朗其他一些重要智库也建立了联系。2019年9月,中联部西亚北非局领导人访问德黑兰,出席了由德黑兰大学战略研究所举办的“战略伙伴关系框架下伊中合作的机遇与挑战”的会议。中联部领导人肯定了中伊两国的历史友谊、合作潜力,也坦率地指出当前中伊人文交流的缺陷,认为两国高层已经有很好的认知,但中伊人民之间还缺乏深入的了解,需要进一步加强人文交流。(51)《与伊朗发展关系是中国的战略决策》(波斯语),梅赫尔通讯社,2019年9月24日,https://www.mehrnews.com/news/4726981/,上网时间:2021年3月17日。疫情期间,中联部牵头的与伊朗智库合作会议也顺利召开,双方围绕疫情以来“一带一路”建设进展情况等共同关心的问题交换了意见。(52)《郭业洲同伊朗前副总统哈桑·加福里法尔德进行视频交流》,中共中央对外联络部,2020年8月21日,https://www.idcpc.gov.cn/lldt/202008/t20200821_139570.html,上网时间:2021年3月17日。

五、 结语

受伊朗政党政治不成熟及历史上意识形态诸因素的影响,中国与伊朗开展党际交流的时间较晚。但中国共产党与伊朗伊斯兰联合党建立联系后,双方关系发展比较快。这种党际交流为中国共产党与伊朗其他机构及智库的交流搭建了桥梁,有利于宣传党领导下的治国理政理念及改革开放的经验。

本文仅限于考察中国共产党与伊朗政党及政界的交流,主要内容限定在政府之间的框架内,局限在政治精英层面的交往与对话中,对伊朗社会不同层面对中国共产党与伊朗政党及政界交流的反应尚未展开研究。但是,通过对近几年伊朗媒体涉及中国共产党报道的梳理后发现,伊朗社会对中国共产党的了解较为有限,表现为以客观简短的报道为主,较少有深入的评论。伊朗社会对中国共产党的关注度要大大低于对中伊两国间正式外交活动的关注度。从基本立场来看,伊朗媒体对中国共产党与伊朗政党及政界合作的态度总体上是积极的。中伊党际交流及中国共产党与伊朗政界的交往,在服务于中伊全面战略伙伴关系、增强政治互信上已经做出了积极的贡献。