海合会国家的边缘人问题及其治理

陈 杰 张洁颖

海合会国家因其独特的历史和经济发展进程,形成了当下社会高度分化、人口构成复杂的局面,在主流社会之外存在不同类型的边缘群体。这些边缘群体为当地发展做出了重要贡献,但也被视为对地区国家政治、经济、社会、文化等领域构成潜在挑战。弱势边缘群体为争取自身权益的抗争和呼声此起彼伏,在文学、媒体的介入下,边缘人问题逐渐走进公共视野,相关研究也逐渐增多。新冠疫情的暴发在冲击海合会国家经济的同时,使得当地边缘群体问题再次受到外界关注。疫情的蔓延及扩散将边缘人群体置于险境,给海湾地区社会埋下了诸多隐患。

美国社会学家罗伯特·帕克(Robert Park)提出了“边缘人”概念,他指出边缘人具有“不稳定、自我意识增强、躁动、心神不安”(1)Robert E. Park, “Human Migration and the Marginal Man,” The American Journal of Sociology, Vol. 33, No. 6, 1928, p. 893.等典型的人格特征。帕克认为“移民造成的后果之一,是一个个体无论是否混血,都发现自己处于两种不同文化群体之间奋力求生。这产生了一种不稳定的、具有独特行为模式的人格,即‘边缘人’(marginal man)”(2)Ibid.。帕克的学生斯通奎斯特(Everett Stonequist)对边缘人理论进行了拓展,认为边缘性“在某些教派、社会阶级或社团那里同样表现明显”(3)[法]阿兰·库隆:《芝加哥学派》,郑文彬译,北京:商务印书馆2000年版,第47-48页。,并提出“有文化转变和冲突的地方就有边缘人格”(4)Everett V. Stonequist, The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict, New York: Russell & Russell, 1961, p. 3.。斯通奎斯特还对边缘情境进行了区分,即能够引发边缘人身上的边缘性的社会情境。

尽管边缘人研究逐渐拓展至社会、经济、政治、文学、教育、宗教等不同领域,但相关理论体系尚不完善,对概念的界定还存在模糊性和笼统性,导致学界对边缘人问题的研究后续分化出“关注外在结构性排斥的边缘情境取向”和“偏重内在能动性的心理边缘取向”两种不同研究路径。(5)徐晓军:《社会边缘化及其应对——“社会互构论”的视角》,载《西北师大学报(社会科学版)》2018年第6期,第44页。

学界对海合会国家外籍劳工尤其是女性外籍劳工,以及无国籍者等边缘群体的研究日益丰富,联合国难民署、世界银行集团、海合会国家统计中心等国际和地区组织也经常发布相关研究报告和数据,但基于边缘人理论对边缘群体进行的研究尚不多见。心理边缘取向研究主要关注个体的边缘人格或心理特征,但海合会社会中不同弱势群体的成因、人口构成、生存现状等存在差异,对他们在心理层面边缘化现象的考察需注重各类型群体之间的差别。从共性特征来看,海合会独特的历史进程和经济发展使这些边缘群体均处于海合会构架的社会框架内,边缘人属于被主流文化排斥的群体,凸显出边缘化形成的社会情境。因此,本文以边缘社会情境为切入点对海合会社会的边缘人进行分析。

一、 海合会国家社会边缘群体的形成

海合会国家的人口构成和社会阶层分布情况较为复杂。从人口构成的角度看,海合会国家存在边缘人口数量远超主流社会人群的现象。边缘人群体面临个人权利受压制、经济利益被剥削、心理承受巨大压力等现实。从社会阶层分布的角度看,底层外籍劳工和无国籍者是海合会国家两大边缘人群体。受海合会国家经济转型导致的就业竞争加剧、新冠疫情暴发后海湾经济停滞等因素的影响,边缘人群体近年来的失业率持续上升。

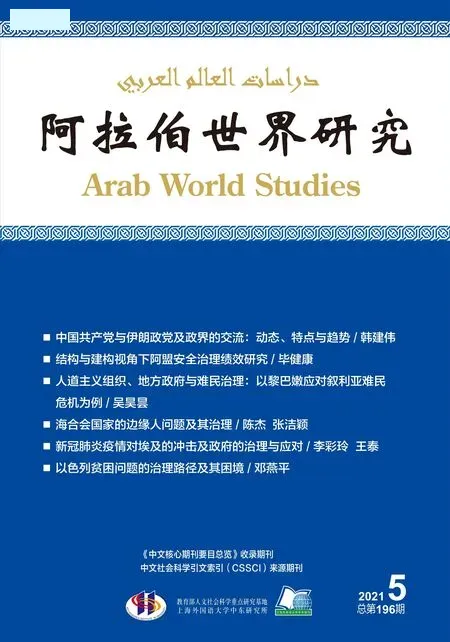

图1 海合会国家边缘社会的构成

石油经济繁荣改变了整个海湾地区的经济格局,在石油工业的带动下,20世纪70年代海湾国家进入了大规模引进外来劳动力的时代,这在一定程度上弥补了当地劳动力缺口。目前居住在海合会国家的外籍劳工大部分来自印度、巴基斯坦等南亚国家,以及菲律宾、印尼等东南亚国家,部分来自非洲国家。在除沙特外的海合会成员国,外籍人口数量已超过本地人口数量(见表1),且人口增长率远超本地人口。从就业人口的角度看,本地人口占就业人口总数的比例总体不高(见图2)。在海湾地区,外籍劳工大多充当廉价劳动力,从事本地人不愿涉足的“欠体面”的行业(6)有学者以“3D”行业来形容外籍劳工涉足的主要行业,指代英文单词“dirty”(脏)、“difficult”(累)和“dangerous”(险)的首字母,即脏、累和危险行业,如采油工、清洁工、搬运工、建筑工等。。受当地政策、劳工制度、劳工合同等约束,外籍劳工无法享受与当地公民同等的权利,工作缺乏基本保障,实际上沦为海湾社会底层的边缘人群。

表1 海合会国家公民与非公民人口数据

图2 2015年海合会国家就业人口中公民与外籍人口百分比

受父权制传统和保守势力的影响,妇女在海合会国家的发展长期面临重重障碍,外籍劳工中数量庞大的女性劳工群体更是受到性别和国籍的双重歧视与制约。工资低廉且技术熟练的外籍女佣满足了当地家庭的日常需要,成为海湾社会发展不可或缺的组成部分。该群体面临的生存环境堪忧,除遭受一般意义上外籍劳工所受的不公待遇外,外籍女佣经常被雇主严苛对待,受责受虐。女佣被暴力对待甚至遭杀害的新闻不时见诸报端:2018年2月,一名在科威特工作的菲律宾女佣的尸体在一所公寓中被发现;(7)《在科威特杀害菲律宾女佣的黎巴嫩人被捕》(阿拉伯文),Erem News,2018年2月23日,https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1210352,上网时间:2021年1月15日。同年4月,一名在沙特工作的孟加拉女佣被雇主残酷折磨,伤势严重;(8)《在沙孟加拉女佣:我想自杀》(阿拉伯文),半岛电视台网站,2018年4月26日,https://bit.ly/3BbDKKb,上网时间:2021年1月15日。2019年6月,科威特再次发生一起菲佣死亡的事件。(9)《谁在科威特杀死了菲律宾女佣?事件引发新危机,细节曝光》(阿拉伯文),Al-Dabboor,2019年5月20日,https://bit.ly/3kpd6rq,上网时间:2021年1月15日。

除外籍劳工外,海合会国家还存在大量无国籍者。无国籍者的祖辈在海合会国家尚未独立前就已生活在当地,但由于国籍法修订、国家领土范围不确定、游牧部落对“国家”和“公民”等概念缺少认知或缺失身份证明等原因,在之后的人口普查中没有被登记,因而丧失了国籍。该群体的后代大多出生于当地,但不被承认为合法公民,他们没有政治权利和社会福利,也不能得到结婚证、驾照、出生和死亡证明等社会证件。海合会国家官方至今未发布无国籍者的人口统计数据,相关研究数据大多来源于联合国难民署的统计。根据2015年数据,科威特、沙特和卡塔尔境内无国籍者人数分别达9.3万、7万和1,200人。(10)UNHCR, UNHCR Statistical Yearbook 2015, 15th edition, 2017, pp. 45-46, https://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-yearbook-2015-15th-edition.html, 上网时间:2021年6月7日。海合会国家内部还存在大量以色列建国后移民至海湾的巴勒斯坦难民,以及来自缅甸的罗兴亚难民,这些难民均属于无国籍者群体。

边缘性是一个颇具相对意义的概念,居于“中心”或“边缘”地位取决于参照对象的选择。因参照对象不同,某种情境的“中心”人群可能成为另一标准下的“边缘”人群。数量庞大的外籍劳工引起就业竞争,再加上本地劳动力个人就业能力和就业偏好与就业市场之间存在脱节,当地阿拉伯人中适龄就业人口失业率高企。2020年,阿联酋、阿曼、科威特和沙特四国15岁至24岁青年的失业率分别达7.2%、11.6%、15.7%和29.6%。(11)“Unemployment, Youth Total (% of Total Labor Force Ages 15-24) (Modeled ILO Estimate),” The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS,上网时间:2021年1月15日。青年失业率指15~24岁劳动力中失业人口占该群体总数的百分比。这使得海合会本地社会内部也产生了“边缘”与“中心”的区隔,那些毕业即失业的当代青年在就业市场面临被边缘化的风险。海合会国家的女性在父权制社会中本就处于依附地位,而过度依赖石油的经济结构和大量涌入的外籍劳工进一步加剧了当地女性社会地位的相对边缘化。

二、 海合会国家社会边缘情境的表现及根源

石油财富的积累加速了海合会国家的现代化进程,也加剧了外来人口的涌入,他们在帮助这些国家实现现代化的同时,也给当地社会治理埋下了隐患。海合会国家复杂的历史进程和文化排斥现象,决定了该地区似难以承受愈加饱和的外来人口,边缘人问题的悬而未决凸显了当地社会的边缘情境。

(一) 海合会社会的边缘情境

斯通奎斯特认为,在由不同种族构成或者拥有不同文化的社会群体中,当一个群体的成员试图自我调整去适应另一个更具威信和权力的群体时,就会产生对比、紧张感和冲突,这就构成了边缘情境的本质。(12)Everett V. Stonequist, The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict, New York: Russell & Russell, 1961, p. 121.海合会国家的边缘群体为了生存和融入当地社会,显然需要在两种文化的冲突中做出妥协,在经济、社会和文化三大领域均面临边缘情境。

首先,经济待遇差异化。根据拉文斯坦移民法则(E. Ravenstein’s Laws of Migration),人口迁移是迁出地的推力或排斥力和迁入地的拉力或吸引力共同作用的结果。20世纪70年代以来,海合会国家将石油资源国有化,依靠得天独厚的资源条件开启了经济现代化之路。靠能源收入积攒的巨额财富成为吸引外部人口向其流动的拉力,第三世界国家落后的生活条件和经济水平推动更多劳工赴海合会国家“寻梦”。

沙特第三任石油大臣希沙姆·纳扎尔(Hisham Nazer)曾坦言:“当时我们(沙特)每三天就建两所学校,还得建七所大学,要在有限的时间里做一堆事情。问题在于我们是引进外籍劳工,还是等培训好自己的劳工后再做这些项目?我当时觉得,引进外劳是个不错的决定。”(13)“Transcript: House of Saud,” Frontline, PBS, February 8, 2005, https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saud/etc/script.html,上网时间:2021年11月15日。雇佣廉价外国劳力成为当地政府的首选,大多外籍劳工从事建筑、采油等高体力消耗的行业,或家政等依附性很强的服务业,只有极小部分是从事技术工作的白领。高度依赖外劳加速了当地社会的分化,占据劳动资料的海合会国家本地公民在高福利的部门任职,能够享受持续稳定的生活保障和社会福利。同工不同酬的现象(14)2010年在海合会国家任职的西方劳工、阿拉伯劳工和亚洲劳工的时薪分别为40.62美元、25.12美元和17美元。参见Usamah F. Alfarhan, “Earnings Differentials and Nationalization Policies in GCC’s Private Sector Labor Market,” in Philippe Fargues and Nasra M. Shah, eds., Migration to the Gulf: Policies in Sending and Receiving Countries, Cambridge: Gulf Research Center Cambridge, 2018, p. 252。使社会底层外籍劳工承受一定的心理压力,但他们在海合会国家的收入又远高于自己国家的收入,因此愿意妥协。此外,受学历、工作技能等限制,大部分外籍劳工通常只能选择环境艰苦的工种,所获收入中相当一部分还要用于偿还为出国工作支付的中介费用。这形成了一种独特的社会边缘情境:外籍劳工不断通过劳动为当地经济发展作出巨大贡献,却无法分享应有的发展成果。开放的劳动力市场和封闭的社会反倒使该群体成为被歧视或遗忘的边缘群体。

其次,社会阶层固化。社会边缘群体“被长期置于庞大的等级秩序中”(15)车效梅、李晶:《多维视野下的西方“边缘性”理论》,载《史学理论研究》2014年第1期,第86页。。海合会国家边缘人群体的社会阶层基本固化。历史上,阿拉伯半岛各大部落势力在冲突和领土割据中崛起,“逐步在其相应栖身地确立了权威地位,并开启创建近代民族国家的历程”(16)钟志成:《中东国家史·海湾五国卷》,第92页。。海湾阿拉伯社会在部落势力的统治下,历经数代人的建设逐渐走向富足。“以君主制为主体的产油国,其传统的政治基础是家族政治,主要的社会基础是教俗贵族、农牧民(尤其是与王室关系密切的部落)、与统治集团属同一教派的信众和商人。”(17)黄民兴:《中东历史现状十八讲》,西安:陕西人民出版社2008年版,第189页。在经历社会结构变迁的海合会国家,深厚的部落情结和家族政治传统仍占据支配性地位。家族仍是当地社会结构的重要单元,家族荣辱观是首要价值取向,“家长”在家族中拥有绝对权威和话语权。

由血缘和部族紧密联系的社会结构高度排斥不属于本集团的异质成分,外来者难以渗透进其中。就一般意义上的外籍劳工群体而言,其阶级属性是无产阶层,“他们中的大部分人是丧失了生产资料、 靠出卖劳动力为生的劳动者”(18)江时学:《边缘化理论述评》,载《国外社会科学》1992年第9期,第30页。。在海合会国家,作为边缘人的外籍劳工受到严苛约束和不公对待。海合会国家的“担保人制度”(kafalasystem)规定,外籍劳工须在当地雇主的担保下方可就业,雇主对劳工拥有完全控制权,有权驱逐劳工;外籍劳工在没有雇主允许的情况下,不得擅自辞职、换工作或离开工作所在国。这种制度在雇主和劳工之间劈开了一道难以跨越的沟壑,尤其是家政服务者,虽和雇主家庭共同生活、密切接触,但明显的阶层划分阻碍了两者间的深入交流。劳工常被视为工作机器,需超时超额工作,如前文所举案例,女佣遭受雇主精神甚至肉体虐待的事件屡见不鲜。劳工不被主流社会接纳,这从根本上切断了他们跨越阶层的可能性,其依附性远超自主性。“边缘人绝不愿意轻易同过去和传统决裂,即使他被允许这么做,种族偏见使他在努力寻求一席之地的新社会中也很难被接受。”(19)Robert E. Park, “Human Migration and the Marginal Man,” p. 892.

对于海合会国家的无国籍者群体而言,他们虽长着跟当地人一样的面孔,也在当地出生和成长,但却是遭挤压至社会最底层的“被遗忘的群体”。无国籍者不存在于任何文件记录中,没有合法身份和国家保护,无法享受与当地公民同等的福利待遇,缺乏接受义务教育和医疗保障的权利。大部分无国籍者在当地延续了数代人,科威特甚至还有相当数量的无国籍者曾在1991年加入军队为国效力,帮助科威特政府抗击伊拉克入侵。但是,科威特政府和主流社会对无国籍者问题的漠视,加剧了该群体的边缘状态。科威特主流社会常以高高在上的态度俯视无国籍者,为后者打上“不文明的”、“未受教育的”、“衣着寒酸的”等标签。(20)Mona Kareem, “Statelessness in Kuwait,” PEN/Opp, December 14, 2011, https://www.penopp.org/articles/statelessness-kuwait?language_content_entity=en,上网时间:2020年10月20日。对无国籍者长期的偏狭观念从侧面反映出海合会国家社会精英阶层依然有着以自我为中心的阶级固化思想倾向。

最后,主流文化语境排斥。大量外来人口的涌入在推动海合会国家社会经济发展的同时,也带来了“他者”文化。当地公民对外来文化的认知在很大程度上仍停留于刻板印象,囿于狭隘的部落主义和国家主义观念,怀揣着盲目的文化优越感,加之大部分外籍劳工经济地位低下、处于社会底层,当地公民对底层的外籍劳工抱有排斥心理,他们带来的“他者”文化自然也就遭到海合会社会的轻视和排斥。

美国社会学家亚伦·安东诺夫斯基(Aaron Antonovsky)认为边缘性涉及一种社会情境,当两种文化持续接触时,处于非边缘的一方在权力和潜在回报上处于主导地位,边缘群体被可能得到的回报推动,去完成非边缘文化所设定的目标,当一方表现出歧视,而另一方因背叛感而承受压力时,双方交往的障碍就会增强。(21)Aaron Antonovsky, “Toward a Refinement of the Marginal Man Concept,” Social Forces, Vol. 35, No. 1, 1956, p. 57.这些特点在海合会国家社会亦有表现。当地现代化的生活环境、充足的工作机会和高薪对来自第三世界国家的外籍劳工极具吸引力,但外来文化与当地固有文化间的鸿沟因人口结构失衡、社会包容度缺乏而被放大。法国学者菲利普·法尔格(Philippe Fargues)曾将海合会国家公民与非公民之间的关系进程总结为三个阶段:第一阶段是外籍劳工移民将石油财富转化为本地公民的优裕生活;第二阶段是外籍劳工为后石油时代经济奠定基础;在第三阶段,本地公民将外籍劳工视为劳动力市场上的竞争对手,以及建设具有凝聚力和认同感的社会的障碍。(22)Philippe Fargues, “Immigration Without Inclusion: Non-Nationals in Nation-Building in the Gulf States,” Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 20, No. 3-4, 2011, p. 274.因此,尽管外籍劳工群体曾经且仍在大力参与海合会国家建设,海合会国家在未来相当长的时间里也难以摆脱对这一群体的依赖,但当地主流文化语境始终不愿接纳他们身上承载的“他者”文化,甚至将其视为冲击本土文化正统性的挑战,这种心理本能地激发了自身的排斥反应,树立起文化危机感并提升至“文化安全”的高度。这无疑让难以攻破的文化壁垒更加坚实,将处于底层的弱势群体进一步推向边缘。

“如果说少数族强调的是在数量上的相对弱势,那么外部者则意味着该来者在生活空间上的异质。”(23)虞嘉琦:《少数族、外部者、边缘人:多元文化社会的偏见与歧视及其教育应对》,载《教育学报》2019年第2期,第19页。在海合会国家,这些处于中心之外的边缘群体在数量上显然不处于弱势,但这不代表他们是被接受和被认可的社会成员,由于无法获得公民身份和相应权利,即使长期生活在当地,也难以像西方移民国家的移民那样有机会参与和融入当地主流社会。对外籍劳工群体自身来说,他们的追求在于获得工作机会和报酬,对当地文化的理解多浮于表面,要么主动臣服,要么保持距离。但是,即便只能在社会边缘活动,他们也多不情愿回到自己国家过入不敷出的生活。

(二) 新冠疫情加剧海合会国家社会边缘情境

边缘群体通常是易受伤害的脆弱群体,社会资本缺失使他们暴露于风险中而处于孤立状态。新冠疫情的暴发在使边缘群体在饱受偏见和歧视的同时,直接冲击了该群体的工作和收入,在一定程度上造成社会恐慌。

海合会国家内部许多无国籍者的生活状况与难民无异,但仍有一小部分克服障碍,设法完成教育和取得工作资格。疫情期间,科威特一些无国籍者医生和护士志愿者奋战在抗疫一线,这使得边缘群体再度进入人们视野,社会上出现了呼吁当局允许他们加入国籍的声音,此前无国籍者的国家认同和忠诚度曾长期遭受质疑。与此同时,疫情加剧了缺少医疗保障的无国籍者群体的感染风险,科威特最初确诊的几名新冠患者中就有无国籍者。部分无国籍者因缺乏身份记录,无法通过网络注册的方式取得购买必需品的许可。(24)Khush Aalam Singh, “The Perilous Silence over the Plight of the Bidoon in a Global Pandemic,” Jindal Forum for International and Economic Laws, September 25, 2020, https://jindalforinteconlaws.in/2020/09/25/the-perilous-silence-over-the-plight-of-the-bidoon-in-a-global-pan ̄d ̄-em ̄ic-khush-aalam-singh/,上网时间:2021年1月15日。

保持社交距离和良好个人卫生习惯是各国疫情防控的主要手段,但对低收入的外籍劳工群体来说,沉重的生活压力使他们难以实施最基本的防疫措施。外籍劳工大多居住在人员密集的集体宿舍,甚至是临时搭建的营地,很难保持社交距离。此类居住环境通风差、缺少干净的饮用水和污水处理系统,为病毒的滋生和传播提供了有利条件,居住人员暴露于极高的感染风险中,一旦有人感染新冠肺炎,便可能暴发聚集性疫情。

疫情期间,地区国家实行经济紧缩政策,许多家庭被迫重新规划资金预算,居住在雇主家的外籍女佣面临失业风险。还有女佣同时服务多个家庭,工作性质使得该群体流动性极大,成为感染的高风险人群,此类工作在大部分海合会国家本不合法,疫情更使得外籍女佣成为当局严格重点监管对象,处境十分艰难。

新冠疫情严重冲击了海合会国家的多个行业,餐饮、旅游、建筑、交通等高度依赖廉价劳动力的行业陷入停滞,受影响行业遂开始大规模裁员。2020年5月,科威特航空宣布将裁员1,500人,但裁员对象不包括海合会国家公民及其家属。(25)《科威特航空公司裁员数百名外籍员工》(阿拉伯文),中东在线网,2020年3月26日,https://bit.ly/3epI1Ai,上网时间:2020年10月28日。疫情充分暴露了外籍劳工的脆弱性,他们在不公的等级秩序中成为无人接管甚至备受剥削的一方。许多外籍劳工因政府限航而滞留工作所在国,因雇主停业或大幅裁员而失去收入来源,为日常食宿开支发愁。阿联酋曾出现失业者存款耗尽、无家可归只能睡在公园的情况。(26)《没工作、没住所,数千无家可归的工人睡在迪拜街头摩天大楼下》(阿拉伯文),半岛电视台网站,2020年10月12日,https://bit.ly/36JEZCB,上网时间:2021年2月1日。海合会国家试图遣返部分外籍劳工,但其原籍国无力支付大批侨民归国费用,这批劳工只能滞留当地,许多人冒着感染病毒的风险外出打零工谋生。疫情暴发以来,海合会国家已多次发生外籍劳工感染新冠病毒的情况。

疫情进一步恶化了主流文化对边缘群体的排斥,外籍劳工“不讲卫生”“没文化”“素质低”的刻板印象早已深入人心,时常被与疾病传播联系在一起。疫情期间,海合会国家外籍劳工除承受失业压力外,还面临感染新冠病毒的高风险,本人及家庭都将受到严重的经济和社会影响。如果说此前海合会国家边缘群体的边缘性更多体现在社会结构和分工方面,那么疫情期间加速恶化的边缘情境则是从地理空间层面直接区隔“中心”与“边缘”,边缘人本就微不足道的权利和资源被进一步剥夺。

三、 边缘人对海合会社会的影响

人口结构多元化被视为海合会国家社会的不稳定因素。处于边缘情境中的群体并不一定都会发展出焦虑和适应不良等典型边缘人格,(27)Robert E. Park, “Human Migration and the Marginal Man,” p. 893.但边缘群体人口远超主流社会人口的现实,以及身份认同、个人权利、就业机会、侨汇收入和公共卫生等问题,使得海合会国家政府、决策者和本国公民难以忽视边缘人这一异质群体的存在。

(一) 身份认同问题

长期以来,海合会国家通过大量引进外籍劳工来解决现代化发展的面临人口不足、劳动力匮乏等天然劣势。外劳引入原本只是海合会国家发展初期的短期制度安排,长期计划则是鼓励国民生育、投资教育、职业培训等。外籍人口的迅速增长冲击了本国公民的国家认同和民族认同,“他者”文化的渗入和对本土传统文化的威胁使本国公民产生了在自己国家被“异化”的感觉,跟生活在他们中间数量庞大的外籍劳工相比,本国公民反而更像是“少数群体”。(28)Mohammed Dito, “Labor Migration in the GCC Countries: Some Reflections on a Chronic Dilemma,” Middle East Institute, February 2, 2010, https://www.mei.edu/publications/labor-mi ̄gra ̄tion-gcc-countries-some-reflections-chronic-dilemna,上网时间:2020年11月3日。“外籍劳工和海湾社会本地公民的社会交流虽然有限,但这并未阻止外来文化对海湾社会价值观产生影响。”(29)[叙利亚]阿卜杜·高迪尔·纳厄纳:《外籍劳工对海湾身份认同的影响》(阿拉伯文),米东方未来研究中心,2014年2月2日,https://bit.ly/3rLgPkT,上网时间:2020年11月5日。外籍人口的快速涌入可能会极大改变本国社会的核心价值认同。例如,由于文化差异,一些在海合会国家从事教育工作的外国人难以向本土学生传递当地社会所接受和认可的思想价值观念。文化归属感日益模糊的问题已引起海湾教育界和政府的担忧,外籍劳工引发的文化威胁甚至被认为远超西方文化。(30)陈杰:《海湾外籍劳务现状及其发展趋势》,载《阿拉伯世界研究》2007年第5期,第30页。时任阿联酋总统扎耶德曾直言不讳地指出:“这种不平衡会造成严重后果,威胁社会稳定和子孙后代的前途。”(31)Anthony J. Figliolini, “Localization/Nationalization in the GCC: Meeting the Challenge,” Cornell University Center for Advanced Human Resource Studies, 2008。

语言作为文化传播的载体,能影响不同人群的社会归属感和文化认同,因此语言的统一性和规范性至关重要。海湾社会对外籍劳工没有语言方面的硬性要求,英语作为通用语言代替阿拉伯语成为不同群体间的交际语言。在家庭内部,人数众多的外籍保姆或女佣习惯使用母语也在一定程度上影响了当地学龄前儿童的阿拉伯语学习。卡塔尔等国因此出台相应法律,以保护阿拉伯语的地位。

(二) 社会稳定和双边关系问题

为争取自身权利,海湾社会中的边缘人有时会举行抗议活动,无国籍者因无力改变生活困境而选择结束自己生命的事件也时有发生。2015年4月,一名印度建筑工人在阿联酋工作时坠楼身亡,引发其他劳工示威游行,导致17辆汽车被烧毁,一幢办公楼遭纵火。(32)“UAE Workers Riot After Death of Colleague,” Arabian Business, April 13, 2015, https://www.arabianbusiness.com/uae-workers-riot-after-death-of-colleague-588805.html,上网时间:2021年1月15日。2020年6月,一名科威特无国籍者学生试图自杀,引发社交媒体和现实社会对无国籍者群体遭受不公待遇的强烈抗议。(33)“Kuwait Bidoon Student’s Suicide Attempt Reignites Debate on Discrimination,” Middle East Monitor, June 25, 2020, https://www.middleeastmonitor.com/20200625-kuwait-bidoon-students-suicide-attempt-reignites-debate-on-discrimination/,上网时间:2021年1月15日。同时,海合会国家公民也多次发起针对外籍劳工的抗议活动。2018年1月,阿曼首都马斯喀特上百名本国青年举行抗议活动,要求政府限制雇佣外籍劳工,以为本国公民腾出更多工作机会。(34)“Oman Protest: Hundreds Demand Jobs,” The National, January 22, 2018, https://www.thenational.ae/world/gcc/oman-protest-hundreds-demand-jobs-1.697750,上网时间:2020年11月7日。上述事件并非个例,海湾社会每隔一段时间就会对外籍劳工受虐受害、外籍劳工致使本国公民失业以及无国籍者问题开展讨论。边缘人群体问题易激化不同族群的对立情绪,引发各方不满甚至外化为激进行为,继而影响社会稳定。

边缘人问题的发酵甚至会影响劳工输出国和输入国之间的关系。2018年1月,一名菲佣在科威特受虐身亡引发两国关系紧张,菲律宾强烈谴责科威特,表示将禁止民众前往科威特务工。之后,科威特政府因菲律宾协助菲佣逃离科国,指责菲干涉其主权,驱逐菲律宾驻科大使并召回本国驻菲大使。边缘人的人权问题时常被西方国家和人权组织“政治化”,成为干预海合会国家事务的工具。在卡塔尔建设世界杯体育场馆过程中,曾发生上千名外籍工人死亡的事件,招致西方媒体和人权组织的批评。科威特久拖不决的无国籍者问题也时常招致他国谴责甚至第三方介入。2019年7月,美国驻科威特使馆派代表出席当地一名自杀身亡的无国籍者葬礼,引起科政府强烈不满,称其为“外交失误”。(35)“MP Faults ‘Diplomatic Slip’ over Suicide Bedoun,” Arab Times, July 11, 2019, https://www.arabtimesonline.com/news/mp-faults-diplomatic-slip-over-suicide-bedoun/,上网时间:2020年11月10日。

(三) 就业竞争问题

海合会国家人口结构呈现年轻化趋势。除阿联酋外的其他五个海合会国家15~50岁人口占比达78.3%,60岁以上人口仅占2.2%。(36)参见GCC Statistical Center,https://gccstat.org/ar/,上网时间:2020年11月10日。当地私企市场几乎被廉价外籍劳动力占据,国有部门没有充足的职位提供给本国公民就业,导致海合会国家失业率尤其是青年失业率持续居高不下,政府对本国青年教育培训的投入得不到回报。

为增加本国劳动力在私企的就业比例,海合会各国自20世纪80年代起就陆续推行以减少外籍劳工数量为主要手段的劳动力本土化政策。但因劳动力市场提供的大多都是低薪、低技术要求的底层职位,与本地公民要求体面高薪职位的就业偏好存在较大差距,且雇主在决定外籍劳工工资和工作条件上拥有更多话语权。这一现实导致外来人口继续增长,劳动力本土化政策效果不彰,需经过长期的市场环境调整和对本国劳动力的再教育。

(四) 经济“失血”问题

侨汇收入是部分中东国家重要的经济收入来源,海合会国家是重要的侨汇汇出国。在海合会国家,外籍劳工无法真正移民入籍,最终仍要返回原籍国,因此该群体更愿意将收入定期汇给家人,而不是在当地消费。大量外籍人口决定了海合会国家侨汇流出量庞大,其GDP占比较其他侨汇汇出国要高出许多(见表2)。

表2 2019年海合会国家侨汇情况(单位:亿美元)

侨汇流出对海合会国家经济产生了显著影响。一方面,大数额侨汇流出影响地区经济活力。外籍劳工参与生产所得大量流失,导致海合会国家无法利用这笔资金进行再投资。沙特是全球第二大侨汇汇出国,从2004年至2014年的数据来看,沙特侨汇流出每增长1%,该国GDP增长率就下降0.139%。(37)Fares Al Kaabi, “The Nexus Between Remittance Outflows and GCC Growth and Inflation,” Journal of International Business and Economics, Vol.4, No.1, June 2016, p. 81.另一方面,大量侨汇流出造成经济“失血”,影响相关国家的货币政策、财政政策和汇率。海合会国家本土货币与美元挂钩,侨汇流出时,汇款者倾向于将当地货币换成美元,这就要求当地银行保持较高的外汇储备,给决策者造成了不小压力。2016年12月,沙特协商会议审议了一项征收侨汇税的法案,旨在向沙特境内的外籍劳工根据其在沙居留时间征收2%~6%不等的侨汇税;阿联酋、巴林等国亦有意对外籍劳工征收侨汇税。(38)《沙特向国内外籍劳工征收2%-6%侨汇税》,中国贸促会网站,2016年12月22日,http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3920/2016/1222/736524/content_736524.htm,上网时间:2021年1月15日。

(五) 公共卫生问题

海合会国家移民人口占比高,为避免外来人口的健康和安全问题危及本国公民,政府十分重视公共卫生问题。外籍劳工在入境前必须接受一系列健康检查(主要针对传染性疾病),检查结果将决定他们是否会被对象国接纳。健康状况良好成为他们保留工作的一项重要指标。海合会国家的外籍劳工主要来自第三世界欠发达国家,一旦因健康问题遭遣返,其生活将受到严重打击。为避免被遣返至原籍国,许多外籍劳工在工作期间生病不及时就医、甚至隐瞒不良健康状况的现象时有发生,这对当地社会公共卫生安全造成了潜在威胁。

新冠疫情暴发前,外籍劳工在获取医疗资源方面面临诸多障碍。许多外籍劳工没有医疗保险,甚至无法获得公立医院的医疗卡。雇主则以盈利为导向,忽视雇员的医疗保障,而外籍劳工本身又因语言和文化隔阂,对当地医疗系统缺乏了解,体检和看病成了重要难题。边缘情境引发的心理障碍加剧了该群体的健康风险,他们担心患病后会受到驱逐,害怕疾病带来的耻辱感和来自社会的歧视。许多外籍劳工缺乏必要医学健康指导,健康风险意识极度匮乏。

社会制度和边缘心理因素形成的双重障碍对公共卫生治理造成诸多负面影响,情况严重时甚至有爆发公共卫生危机的风险,届时,边缘人群体将成为最先受到冲击的人群。新冠肺炎疫情暴发后,边缘人群体缺乏疫情防护所需的医疗物资和条件,缺乏相应机构和组织的帮助和指导。这严重影响了其所在社区乃至整个社会,使当地政府为防控疫情所采取的公共措施效果大打折扣。

四、 海合会国家对边缘人问题的治理

为改变高度依赖石油的经济结构,近年来海合会国家积极推行经济多元化战略和大规模社会改革。在治理边缘人问题方面,海合会国家采取了控制边缘人数量、推行劳动力本土化政策、改善边缘人工作条件等举措。

第一,控制边缘人数量。长期以来,海合会国家都面临外籍人口过多的结构失衡问题,大量外籍劳工的涌入使得海合会国家开始探寻在集体层面对边缘人问题开展协同治理。海合会劳工和社会事务部长理事会曾提交议案,计划控制外籍劳工的输入,共同应对移民问题。(39)Lesley Walker, “GCC Mulls Plan to Cut Number of Expat Workers in Region,” Doha News, October 20, 2014, https://dohanews.co/gcc-ministers-moot-plans-cut-number-expat-workers-region/,上网时间:2021年1月15日。此前海合会国家制定的劳工引入政策主要目的是满足国家对大型基础设施建设的需求,如今,数量日益增长的外籍劳工反而成为阻碍海湾社会发展的因素。因此,近年来海合会成员国调整劳工政策,计划减少非技术性外籍劳工的数量,遣返非法移民,通过政策扶持吸引国外高科技人才。2018年10月,沙特遣返了600多名孟加拉籍劳工。(40)Mahadi Al Hasnat, “Saudi Arabia Deports over 600 Workers in 14 Days,” Dhaka Tribune, October 11, 2018, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/migration/2018/10/11/labor-crisis-over-600-bangladeshi-workers-deported-from-saudi-arabia-in-14-days,上网时间:2020年11月14日。2019年3月,科威特立法者呼吁政府在未来五年减少50%的外籍人口。(41)B. Izzak, “MPs Call on Government to Cut Expat Numbers by 50%,” Kuwait Times, March 12, 2019, https://news.kuwaittimes.net/website/mps-call-on-government-to-cut-expat-num ̄bers-by-50/,上网时间:2020年11月15日。2020年,疫情和油价下跌重创了海合会国家的经济,各国在积极拨款支持私营企业的同时,再次出台旨在减少外籍劳工人数的短期和长期计划。科威特政府和议会正在推进一项遣返36万外籍劳工的计划,主要针对非法移民劳工、低教育程度和老年外籍人口。

海合会国家历经多次内部社会危机和外部压力后,试图解决无国籍者问题。科威特于2010年专门成立负责无国籍者事务的委员会,制定相关计划,但因认定标准和国籍申请程序复杂,实际上只有极少数无国籍者通过该方式取得国籍。科威特正尝试采取其他方式来控制无国籍者群体的数量,减少威胁社会稳定的因素,如允许部分无国籍者申请驾照(42)《解决非法定居者身份中央机构:为无国籍者颁发2,056张驾驶执照》(阿拉伯文),载《火炬报》2017年3月11日,https://alqabas.com/368221/,上网时间:2021年1月15日。、承诺将分批次允许部分无国籍者加入国籍、提议他们加入其他国家国籍等,但事态进展缓慢,抗议事件频发。(43)《科威特无国籍者》(阿拉伯文),半岛电视台网站,2015年6月2日,https://bit.ly/3xlCKjA,上网时间:2020年11月15日。

外籍劳工和无国籍者问题的恶化不仅会扰乱社会稳定与安全,还会影响所在国的国际声誉。海合会国家政府缺乏系统治理这两大问题的长远计划,此前的政策多为短期应对措施,或因国际社会施压而设置相关机构,或因国内局势恶化而制定相关政策,这些措施难以发挥实质性作用。外籍劳工和无国籍者群体问题自身的复杂性决定了解决问题需要制定系统性计划和各方协同治理。

第二,推行劳动力本土化政策。海合会成员国自20世纪80年代起便意识到外籍人口增长和本地失业人口上升对社会稳定的潜在影响。这些国家一方面推行劳动力本土化政策,试图以海湾地区本土劳动力来“置换”外籍劳工,另一方面通过大力投资教育发展本国人力资本,培养具备良好就业能力的国民。

海合会各成员国推出了各自的本土化政策,具体规定有所差异,但总体目标和政策方向大体一致,即鼓励和推动本国公民在私营部门就业,逐步减少对外籍劳动人口的依赖。阿曼的劳动力本土化政策规定:律师、工程师、财务人员、电视台摄影师等职业只能雇佣本地员工。有的国家给私营企业下指标,规定企业招聘时必须保障一定比例的本地员工,如阿联酋规定50人规模以上的贸易企业每年至少雇佣2%的本地公民。(44)《雇佣阿联酋人》(阿拉伯文),阿联酋政府官方门户网站,https://u.ae/ar-AE/information-and-services/jobs/vision-2021-and-emiratisation/emiratisation-,上网时间:2020年11月16日。沙特政府则计划在医疗、通讯、投资等11个行业推行就业本土化政策。(45)《沙特计划在法律和会计等11个部门推行本地化政策》(阿拉伯文),CNN阿拉伯文新闻网,2018年8月5日,https://arabic.cnn.com/business/article/2018/08/05/bus-582018-saudi-labor-unemployment-law-firm-accounting,上网时间:2020年11月16日。海合会国家政府为帮助本地企业应对疫情的冲击,采取经济纾困措施,为许多中小企业减免税收、水电费等开支,为本地员工提供工作保障。巴林政府启动了一项价值达5.7亿美元的项目,为私营部门的10万多名本国员工支付三个月的薪水,(46)Leonardo Jacopo Maria Mazzucco, “Foreign Labour in the Gulf Amid the COVID Pandemic,” July 30, 2020. https://intpolicydigest.org/2020/06/30/foreign-labour-in-the-gulf-amid-the-covid-pandemic/, 上网时间:2020年11月16日。用以缓解疫情造成的冲击。

然而,海合会国家推行的劳动力本土化政策效果并不理想。2013年,沙特本国公民就业人口占比达43%,2016年这一数据下降至39%。(47)General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia,https://www.stats.gov.sa/en,上网时间:2020年11月17日。劳动力本土化政策效果不彰的原因主要包括三个方面。在政府层面,各国的劳动力本土化政策尽管对具体事务作了详细规定,但缺乏可操作性,忽视了客观条件的限制,加之政府未对违反规定的企业采取强制性或惩罚性措施,许多政策未落地实施。在企业层面,海合会国家私营企业的外籍员工占据绝对多数,短期内大幅减少外籍员工数量将对企业管理和运行构成较大挑战,私营企业无法按照政府硬性规定强行招入不符合企业需求的本地员工。在劳动力市场层面,公共部门高薪资、高福利的职位明显比私营部门职位更具吸引力,强行以本地劳动力替换外籍劳工反而会增加劳动力成本。许多本地职员较外籍劳工相比,缺少必备的工作技能,进入私营企业反而可能致使生产率下降。

第三,改善边缘人工作条件。海合会国家劳动法相对薄弱,雇主在劳动力市场上占据相对优势,外籍劳工常遭遇工作环境欠佳、薪酬得不到保障等情况,在更换工作时面临诸多约束。为维护边缘人群体的稳定进而巩固社会安定,海合会国家先后出台相关政策,为外籍劳工制定便利度和自由度更高的签证制度,要求企业给外籍劳工提供更好的居住条件,保证休假时间,规范招聘程序,为受虐劳工提供法律救济渠道等。卡塔尔与劳务派遣大国菲律宾共同开发了一项针对菲籍劳工的教育系统,便于外籍劳工了解如何维权,同时使雇主了解雇员应享受的基本权利。(48)Froilan T. Malit Jr. and Dulce Amor Ledesma, “Migrant Protection by Education in the Gulf Cooperation Council (GCC): Lessons and Recommendations on the Philippine Post-Arrival Orientation Service (PAOS) in Qatar,” United Nations Institute for Training and Research.海合会各国通过提供职业培训机会、新增就业岗位和推行劳动力本土化政策,促进本国失业公民的再就业。沙特“2030愿景”提出促进中小型企业与家庭作坊式企业的发展,出台“国家劳动力通道计划”(TAQAT),为拓展劳动力市场创造条件,为更多公民参与经济建设提供机会。

在治理边缘人问题方面,海合会国家政府缺乏包容性的制度安排,对人权活动和抗议活动过度压制,没有主动寻求建立工会等组织或专门机构将边缘人问题纳入政府治理的框架。这导致边缘人群体处于分散无组织的状态,缺乏提出诉求的政治渠道,遇到问题后常常只能诉诸非理性手段,进而引发社会矛盾。当地公民不愿过多人口分享社会福利,加之根深蒂固的刻板印象,他们对边缘人持漠视甚至蔑视态度,多起悲剧事件的导火索都是边缘人在工作或生活中受到歧视和不公待遇。因此,海合会国家针对边缘人问题采取的治理措施难以真正得到落实,治标不治本,缺乏完善的后续跟进机制和相关问责制度,无法实现劳动者个体、雇主和整个社会之间的和谐状态。

边缘人问题是海湾社会的结构性问题,目前的治理政策没有将本地公民诉求纳入考量范围,也没有为不同社会团体参与治理提供足够空间,因此治理方案和后续成效有限。海合会国家实行君主制政体,王室在国家治理体系中占据绝对主导地位,不愿让渡权力以使社会组织和公民等各方参与治理,这成为边缘人问题治理的政治制约因素。

五、 结语

边缘人问题是各国现代化进程中重要的社会文化现象。全球化进程使人口流动成为难以阻挡的趋势,但狭隘的国家主义和民族主义常使主流社会缺乏足够的包容度,因此催生出各类边缘群体。

海合会国家在历史发展过程中形成了人口成分复杂且数量庞大的边缘人群体,他们在经济、社会和文化领域都处于弱势,面临着引发边缘性的社会情境,被主流社会所排斥,受到现实生存困境的威胁。究其原因,海合会国家起步较晚但十分快速的现代化进程和城市化建设导致外来人口激增,劳动力市场的开放和思想的相对封闭形成了中心和边缘的割裂,这些边缘人为当地发展做出贡献的同时也埋下隐患,引发了一系列影响所在国内政外交的难题。

海合会国家采取了相应措施来治理边缘人问题,但成效不佳,经济多元化程度不高、私营部门活力不足、本国人力资本发展潜力不够等问题,都是阻碍边缘人问题治理的重要因素。当前,海合会成员国政府亟需建立全面系统的治理机制,注重各边缘群体不同的历史背景、发展现状和利益诉求,帮助这些团体构建社会身份,促进各社会群体的良性互动与交流,通过权力让渡和资源整合,建立科学合理的边缘人问题治理体系。此外,严格明确的追溯问责制度是政策落地落实的关键,能够为边缘人问题治理提供坚实基础。边缘人问题的治理很大程度上取决于社会的包容度,海合会国家政府应考虑如何充分调动本地公民和社会组织的积极参与,允许非政府力量参与治理,提高公共治理的有效性,构建包容边缘文化并认可其存在价值的社会。边缘人群体自身也应主动参与治理,“在同化与反同化的矛盾或两难中寻找平衡和出路”(49)杨中举:《帕克的“边缘人”理论及其当代价值》,载《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期,第136页。,积极探索在保留文化多样性的前提下实现共生的可能性。只有将边缘人问题治理纳入科学和人性的双重轨道,才能推动整个海合会社会健康有序的发展。

——张福利