人道主义组织、地方政府与难民治理:以黎巴嫩应对叙利亚难民危机为例 *

吴昊昙

一、 引 言

由于持续不断的冲突和战争,国际社会面临空前严峻的难民危机。根据联合国难民署(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR,以下简称“难民署”)的最新数据,截至2019年末,世界范围内被迫离开原籍国的人口达到7,950多万,其中包括约2,600多万难民,创下历史新高。(1)“Figures at a Glance,” UNHCR, June 18, 2020, https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html,上网时间:2021年1月19日。随着二战后国际政治局势的发展,难民危机的爆发地和接收地已从欧洲等发达国家和地区转向亚洲和非洲等欠发达地区。同时,难民安置地也逐渐从难民营向城市社区转变。根据难民署2018年12月统计数据,全球约60%的难民居住在收容国的城市社区中。(2)“Global Cities Take the Lead in Welcoming Refugees,” UNHCR, December 19, 2018, https://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2018/12/5c1a250f4/global-cities-lead-welcoming-re ̄fu ̄ge ̄es.html, 上网时间:2021年1月19日。发展中地区本身经济发展和政治生态脆弱,难民的涌入不仅给这些国家和地区带来了潜在的安全风险,还带来了治理难题。

叙利亚难民危机是目前全球最大规模的难民危机。自2011年3月德拉地区的反政府抗议运动爆发至今,叙利亚内战已造成660万国内流离失所人口和560万流亡其他国家的难民。(3)“Syria Emergency,” UNHCR, March 15, 2021, https://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html, 上网时间:2021年1月19日。这些难民目前集中分布在叙利亚周边的五个国家,其分布情况为土耳其(约370万)、黎巴嫩(约86万)、约旦(约67万)、伊拉克(约25万)和埃及(约13万)。(4)“Syria Regional Refugee Response,” UNHCR, July 7, 2021, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria, 上网时间:2021年7月24日。这些数字为联合国难民署的官方统计数字,但是由于大量非法居留难民的存在,各收容国实际收容难民的数量通常比难民署的统计数字高。以黎巴嫩为例,黎巴嫩政府估计该国实际收容的叙利亚难民数量约150万。参见“Lebanon,” UNHCR, 2021, http://reporting.unhcr.org/node/2520,上网时间:2021年1月19日。这些国家有的本身经济发展缓慢,有的社会内部分离势力强大,大规模难民的涌入进一步加剧了其内部社会压力。其中,黎巴嫩是目前世界上人均收容难民比例最高的国家,平均每5人中就有一人为难民。(5)UNHCR, 3RP: Regional Refugee & Resilience Plan 2018-2019: In Response to the Syria Crisis: Regional Strategic Overview, p. 6, https://www.unhcr.org/en-us/partners/donors/5ad54 ̄c19 ̄57/2018-2019-regional-refugee-resilience-plan-response-syria-crisis.html, 上网时间:2021年7月25日。本身已深陷教派斗争和缺乏有效中央政府统辖的黎巴嫩艰难应对着散居城市社区的叙利亚难民危机。

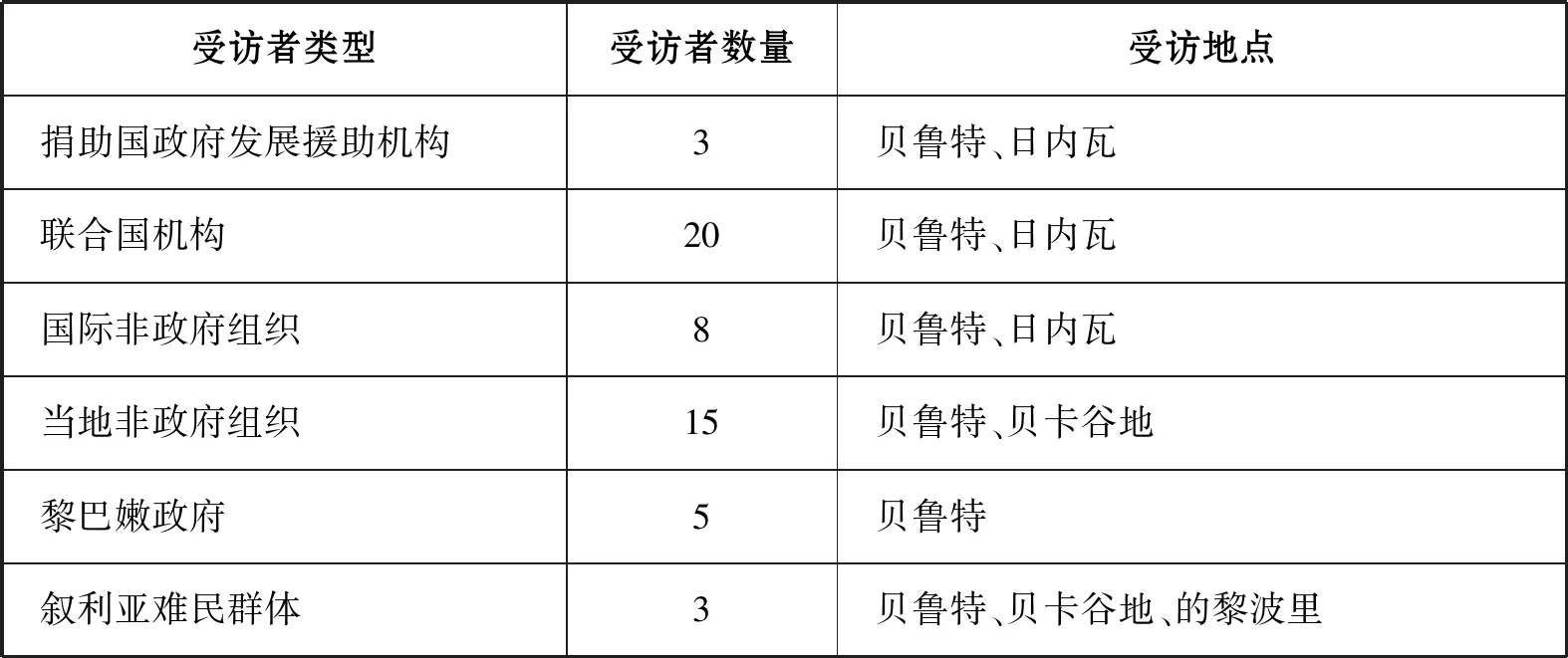

关于叙利亚难民危机的现有研究大多从全球难民机制、难民生存现状和相关国家难民政策等角度加以探讨,(6)崔守军、刘燕君:《土耳其对叙利亚难民危机的应对及其影响》,载《西亚非洲》2016年第6期,第73-90页;严骁骁:《国际难民机制与全球难民治理的前景——叙利亚难民保护实践的启示》,载《外交评论》2018年第3期,第129-156页;喻珍:《黎巴嫩的叙利亚难民治理》,载《阿拉伯世界研究》2018第6期,第73-85页;Angela Gissi, “‘What Does the Term Refugee Mean to You?’: Perspectives from Syrian Refugee Women in Lebanon,” Journal of Refugee Studies, 2018, pp. 1-23; Carmen Geha and Joumana Talhouk, “From Recipients of Aid to Shapers of Policies: Conceptualizing Government-United Nations Relations During the Syrian Refugee Crisis in Lebanon,” Journal of Refugee Studies, 2018, pp. 1-19; Daniele Belanger and Cenk Saracoglu, “The Governance of Syrian Refugees in Turkey: The State-Capital Nexus and its Discontents,” Mediterranean Politics, 2018, pp. 1-20; Robert G. Rabil, The Syrian Refugee Crisis in Lebanon: The Double Tragedy of Refugees and Impacted Host Communities, Lanham: Lexington Books, 2016.但是对发展中国家城市社区的难民问题治理关注不足。基于此,笔者于2018年10月至2019年1月在黎巴嫩贝鲁特、贝卡谷地等地以及瑞士日内瓦对叙利亚难民及其相关援助方进行了调研,调研对象包括三类:一是难民署、世界粮食计划署、联合国儿童基金会、红十字国际委员会、无国界医生等国际人道主义组织;二是黎巴嫩当地的人道主义组织、叙利亚难民自发组建的人道主义组织以及黎巴嫩总理办公室、内政与市政部、教育部、卫生部相关官员;三是欧盟、英国等捐助国的发展援助机构以及叙利亚难民(见表1)。通过实地调研和文献梳理发现,在黎巴嫩叙利亚难民的治理中,真正发挥核心作用的不是国家层面的应对,而是各类人道主义组织与地方政府的互动。(7)本文中的地方政府是指黎巴嫩的自治市政府。1977年6月30日,黎巴嫩通过《自治市法》(Law on Municipalities),自治市自此为黎巴嫩的地方政府单位,在其所辖范围内享有财政自主权和自我管辖权。根据《自治市法》,自治市由市政委员会(Municipal Council)和市政委员会主席两大行政主体组成。每届委员会和主席任期六年。自治市辖区公民选举产生市政委员会,市政委员会再任命市政委员会主席。目前,由于难民散居于城市社区中,黎巴嫩的1,000多个自治市成为难民收容的前沿和主要治理主体。参见Ministry of Interior and Municipalities, Government of Lebanon, Municipal Act: Decree-Law No. 118, 1977。

表1 受访者信息表

其中,人道主义组织涵盖范围广泛。虽然人道主义组织缺乏统一的界定,但总体上是指遵从人道主义原则的组织。(8)笔者对红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔的采访,日内瓦,2018年12月4日。红十字国际委员会作为国际人道法(international humanitarian law)的监督者,是典型的国际人道主义组织。参见“The International Committee of the Red Cross as the Guardian of International Humanitarian Law,” ICRC, December 21, 1998, https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm, 上网时间:2021年1月19日。人道(humanity)、公正(impartiality)、中立(neutrality)和独立(independence)是人道主义四大原则。(9)参见“Fundamental Principles,” ICRC, June 11, 2020, https://www.icrc.org/en/fundamental-principles; “The Practical Guide to Humanitarian Law,” Médecins Sans Frontières, https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/humanitarian-principles/, 上网时间:2021年1月19日。本文所指的人道主义组织既包括联合国机构,如难民署、联合国儿童基金会、世界粮食计划署、联合国开发计划署等,又包括国际非政府组织,如无国界医生、国际救援委员会等,以及黎巴嫩当地的非政府组织,如阿迈勒协会(Amel Association)、 阿布阿德组织(Abaad)等。在叙利亚难民的援助中,各类宗教组织也发挥了一定作用,但这些组织往往仅对特别的宗教派别进行援助,不遵循人道主义原则,故本文不予以讨论。

二、 人道主义组织—地方政府的难民治理框架

2011年叙利亚难民危机爆发后,黎巴嫩对叙利亚难民持欢迎态度。随着难民的大量涌入,以联合国机构为首的人道主义组织充当了难民援助的先锋队,黎巴嫩当地社区则是直接受到难民危机冲击的前沿。在缺乏中央政府有效管辖的情况下,为应对难民流入给当地社区带来的压力以及处于人道主义考量,当地政府成为各主要人道主义组织进行难民援助的直接交涉方。因此,虽然地方政府不具备直接为难民援助提供便利的责任和能力,但是由于处于难民收容的前沿,以缺乏系统规划的方式与各种人道主义组织一道构成了叙利亚难民治理的主要角色。

图1 黎巴嫩的叙利亚难民治理体系示意图

图1简要勾勒出黎巴嫩的叙利亚难民治理体系。总体而言,相比于难民营中的难民,散居于城市的叙利亚难民的援助主要来自人道主义组织和地方政府。具体而言,人道主义组织提供直接物资援助,而地方政府为人道主义组织开展援助项目提供许可。另外,难民还间接从地方政府为黎巴嫩居民提供的地方公共服务中受益。

(一) 人道主义组织的援助角色

1. 难民署等联合国组织

在数量众多的人道主义组织中,难民署秉持一贯的领导机构角色,对叙利亚难民援助进行全盘统筹。在叙利亚难民危机爆发后的2012年8月,联合国秘书长潘基文及难民署难民事务高级专员古特雷斯就对联合国安理会发出叙利亚难民危机对地区和国际安全将造成的威胁的预警。(10)“UNHCR Chief Urges States to Maintain Open Access for Fleeing Syrians,” UNHCR, July 16, 2013, http://www.unhcr.org/51e55cf96.html, 上网时间:2021年1月19日。仅在2018年至2019年,难民署就号召为叙利亚难民提供逾44亿美元的资金援助。在难民署的帮助下,难民得以享受基本的居住、教育、医疗等服务。(11)UNHCR, 3RP: Regional Refugee & Resilience Plan 2016-2017: In Response to the Syria Crisis, pp. 2-3。根据难民署的统计,在难民署的援助下,逾78万叙利亚难民儿童加入了儿童保护项目,逾200万难民接受了食物援助,逾90万难民儿童得到正式教育,逾250万难民接受了健康咨询服务,逾10万户难民家庭接受了帐篷援助,逾140万难民接受了安全用水援助。虽然这些服务不能完全满足叙利亚难民所需,却为大部分难民提供了生存机会。

联合国其他主要组织一方面配合难民署的工作,另一方面将项目委托给其他国际非政府组织、当地非政府组织进行实施。其中,联合国儿童基金会主要负责提供教育,世界卫生组织主要负责提供卫生服务,世界粮食计划署主要负责提供食品。国际移民组织、国际劳工组织等其他联合国机构,也在各自专业领域内为叙利亚难民提供相应的援助。

总体来说,联合国机构在国际社会和黎巴嫩政府之间建立起沟通机制,将来自于捐助国的资金用于实施难民援助项目,进行总体财政预算,并为黎巴嫩政府提供技术支持。这些机构在一定程度上代替黎巴嫩政府履行了类国家职能,为叙利亚难民和黎巴嫩当地社区提供公共服务。(12)Sophia Hoffmann, Iraqi Migrants in Syria: The Crisis Before the Storm, Syracuse: Syracuse University Press, 2016, pp. 61-94.

2. 国际和当地非政府组织

国际非政府组织是填补黎巴嫩政府难民治理空缺的又一重要角色。一般情况下,国际非政府组织,如无国界医生、国际救援委员会具有国际背景和援助经验,资金来源相对联合国机构更为灵活,拥有更大的自主性,同时相较于当地非政府组织,资金更充裕。这些非政府组织一方面直接为难民提供援助,另一方面也资助当地非政府组织为叙利亚难民提供非直接援助,特别是深入社区提供服务。(13)基于笔者2018年10月对多个位于贝鲁特的国际非政府人道主义组织的采访总结。

黎巴嫩当地非政府组织是人道主义组织项目承包链的最后一环。由于黎巴嫩中央政府统辖功能虚弱,黎巴嫩的非政府组织十分活跃。“黎巴嫩的青年几乎人人都有参加非政府组织或者在非政府组织当志愿者的经历,这已经是一种文化。”(14)笔者对联合国难民署驻黎巴嫩办公室工作人员的采访,贝鲁特,2018年10月9日。据统计,57%的黎巴嫩人曾经在非政府组织中从事志愿工作,36%的黎巴嫩人为非政府组织的正式成员。(15)Khaldoun AbouAssi, “The Third Wheel in Public Policy: An Overview of NGOs in Lebanon,” in Alexander R. Dawoody, ed., Public Administration and Policy in the Middle East, New York: Springer, 2015, pp. 222-223.叙利亚难民的大量涌入给黎巴嫩的非政府组织带来了前所未有的挑战和机遇。一方面,新的非政府组织开始在叙利亚难民危机爆发后出现并与现有非政府组织一道为叙利亚难民提供保护和援助,(16)Jeffrey G. Karam, “Lebanon’s Civil Society as an Anchor of Stability,” Middle East Brief, No. 117, 2018, p. 5.如活跃在贝卡谷地地区、专注于为叙利亚难民儿童提供教育的卡亚尼基金会(Kayany Foundation)。(17)基于笔者2019年1月对贝卡谷地多所难民学校负责人的采访,叙利亚的教育体系基本为阿拉伯语单语种教育,而黎巴嫩则是英语、法语和阿拉伯语双语或三语制。另一方面,现有黎巴嫩非政府组织为应对叙利亚难民危机,扩大了其工作范围,如致力于性别平等的阿布阿德组织将其援助范围由黎巴嫩人扩大至涵盖叙利亚难民。(18)笔者对阿布阿德组织负责人的采访,贝鲁特,2018年10月12日。

总体而言,难民署领导的人道主义援助体系总揽了叙利亚难民援助的各个方面,涵盖了黎巴嫩六大地区,即阿卡、贝卡、南部、贝鲁特、黎巴嫩山、的黎波里及其附属地区。(19)Marwa Boustani et al., “Responding to the Syrian Crisis in Lebanon: Collaboration Between Aid Agencies and Local Governance Structures,” IIED Working Paper, London: IIED, 2016, p. 16.难民署负责总指挥和监管,国际非政府组织一方面独立开展援助项目,另一方面将项目实施进一步承包给当地非政府组织。当地非政府组织则利用联合国机构和国际非政府组织的资金和技术支持,将难民和黎巴嫩当地社区相连,将援助项目和物资直接下放到难民所在地。

(二) 地方政府的治理角色

虽然黎巴嫩中央政府饱受教派主义和政党林立之苦,但全国依然存在一套自上而下的行政体系。理解这套行政体系的弱点有助于理解地方政府如何被赋予难民治理的重任。(20)一般情况下,黎巴嫩公民一般仅参与自治市层面和中央部委层面的选举。在黎巴嫩的行政体系中,自治市的行政级别最低。鉴于黎巴嫩自治市政府分散化的特点,1977年《自治市法》同时鼓励自治市自愿结成自治市联盟(Union of Municipalities),以期实现自治市之间更大的合作和更高的自治权。截至目前,黎巴嫩共有53个自治市联盟。(21)Lebanese Center for Policy Studies, About Administrative Decentralization in Lebanon, 2015, p. 19, https://www.lcps-lebanon.org/publications/1447330715-lcps-decentralization_booklet-english-2015-11-12.pdf, 上网时间:2021年7月25日。

从法律角度看,自治市享有高度自主权,但实际上自治市能够自主使用的资金和权力都非常有限。具体而言,2014年前,黎巴嫩中央政府不愿或无力出台应对难民危机的方案,边境开放后大量难民涌入黎巴嫩当地社区,给自治市政府造成了最直接的冲击。难民的持续涌入使得自治市政府在住房、水资源、卫生需求等方面面临巨大压力。因此,黎巴嫩地方政府与国际人道主义组织共同协商,以确定可以在自治市层面开展的难民援助项目,以及应对当地难民危机的工作重点。地方政府会向国际人道主义组织提出后者在项目实施上未能考虑到的本土问题和援助需求,如安装街灯、提高城市安全、协助自治市政府提升垃圾处理系统等。(22)Shelly Culbertson et al., Rethinking Coordination of Services to Refugees in Urban Areas: Managing the Crisis in Jordan and Lebanon, Santa Monica: Rand Corporation, 2016, pp. 29-30.

2014年后,叙利亚难民数量达到近100万,出于对黎巴嫩庞大的难民数量及其可能造成的社会政治问题,尤其是打破黎巴嫩原有教派平衡的担心,黎巴嫩政府开始收紧边境控制,并在同年的柏林会议上宣布黎巴嫩不是叙利亚难民的庇护国,呼吁第三国安置叙利亚难民。2015年5月6日开始,在黎巴嫩政府的要求和强压下,难民署从此停止注册在黎巴嫩的叙利亚难民。(23)“Lebanon: New Refugee Policy a Step Forward,” OCHA, February 14, 2017, https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-new-refugee-policy-step-forward, 上网时间:2021年7月25日。黎巴嫩中央政府也开始更加积极地参与到难民政策制定过程中。一方面,黎巴嫩政府开始与国际人道主义援助机构以及其他收容大量叙利亚难民的国家一道参与制定地区性应对叙利亚难民危机的应对方案《地区难民与复原计划》(Regional Refugee and Resilience Plan, 3RP)。(24)“Regional Refugee & Resilience Plan,” 3RP, http://www.3rpsyriacrisis.org/,上网时间:2021年7月24日。同时,黎巴嫩社会事务部发挥了连接黎巴嫩政府和国际人道主义援助机构以及捐助方的角色,共同参与制定《黎巴嫩危机应对方案》。

在地区层面,《地区难民与复原计划》发挥着协调国际人道主义组织与五大难民收容国总体规划的作用,而《黎巴嫩危机应对方案》则负责在具体一国范围内难民援助的政策方针。这两个方案的出台一定程度上增强了黎巴嫩政府,特别是社会事务部、教育与高等教育部、卫生部等部委参与难民援助的角色。

(三) 人道主义组织与黎巴嫩政府的协调

在黎巴嫩从事叙利亚难民援助的各大人道主义组织之间以及黎巴嫩各级政府之间,一定程度上都形成了从上到下的层级关系。以难民署为首的人道主义组织与黎巴嫩中央政府特别是社会事务部进行协调,设立主要难民援助领域的工作小组,定期讨论项目的制定和实施,并将信息公布和分享给社会,由此在国家层面形成了人道主义组织与中央政府的沟通机制。

然而,这种关系是松散的。黎巴嫩中央政府的统辖功能疲弱,导致中央政府层面多流于政策定调,无力实际为叙利亚难民的援助提供强有力的治理。在一线从事叙利亚难民治理和服务的地方政府,则是在项目实施和实际难民援助中的重要角色。

从资金分配的角度看,人道主义组织是难民援助资金的主要接收者。以2015年第一份《地区难民与复原计划》为例,该计划召集55亿美元难民援助资金,其中45亿美元被分配给联合国机构和国际非政府组织,仅有10亿被分配给收容国政府,用于国家层面的基础建设。(25)Shelly Culbertson et al., Rethinking Coordination of Services to Refugees in Urban Areas: Managing the Crisis in Jordan and Lebanon, p. 24.可以说,人道主义组织是难民援助的主力,地方政府是难民援助的前线,疲弱的中央政府则仅起到国家层面进行定调的作用。

三、 人道主义组织和地方政府何以发挥核心角色?

受黎巴嫩教派政治的影响,在黎巴嫩的叙利亚难民治理中,真正发挥核心作用的不是黎巴嫩中央政府,而是人道主义组织和地方政府。(26)喻珍:《黎巴嫩的叙利亚难民治理》,第81-82页。黎巴嫩中央政府全国统辖功能的缺失、城市社区的治理环境和捐助国等外部因素的推动,成为人道主义组织和地方政府替代中央政府进行难民问题治理主要原因。

(一) 中央政府统辖功能缺失

黎巴嫩中央政府统辖功能缺失的根源在于黎巴嫩深重的教派主义政治。在叙利亚难民涌入之前,黎巴嫩人口约450多万,(27)World Bank, “Population, Total-Lebanon,” The World Bank https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=LB,上网时间:2021年7月25日。但派别众多,黎巴嫩境内有18个获得政府承认的宗教派别(28)《黎巴嫩国家概况(最近更新时间:2021年2月)》”,中国人民共和国外交部, https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676668/1206x0_676670,上网时间:2021年1月19日。各宗教派别均有自身利益诉求,教派主义在此基础上形成和固化。黎巴嫩自1975年起因此爆发了长达16年之久的内战。内战中,黎巴嫩人的身份证件被印上不同宗教派别的标识,按照宗教派别从所关联的武装团体及其各级组织中获取基本的生活物资和活动空间。(29)Samir Khalaf and Philip S. Khoury, eds., Recovering Beirut: Urban Design and Post-war Reconstruction, New York: Brill, 1993, pp. 118-123.这种宗派隔离对黎巴嫩社会的影响持续至今。1989年《塔伊夫协议》的签订标志着内战的基本结束以及战后黎巴嫩国内新政治格局的形成,但教派主义的基本政治格局却得以维持,仅仅对各教派权力分配作出局部调整。(30)赵国忠主编:《简明西亚北非百科全书》,北京:中国社会科学出版社2000年版,第209页。

2005年黎巴嫩时任总理拉菲克·哈里里遇刺,叙利亚从黎巴嫩撤军,致使黎巴嫩国内权力格局再次发生改变,形成了反叙利亚的“3·14”阵营和支持叙利亚的“3·8”阵营。两大阵营之间和阵营之内的各政党之间相互掣肘,最终致使黎巴嫩时任总理纳吉布·米卡提在与真主党发生冲突后辞职,进而导致2013年3月至2016年12月间内黎巴嫩中央政府的缺失。2014年5月,米歇尔·苏莱曼卸任总统,至2016年10月新总统米歇尔·奥恩当选的两年多时间内,黎巴嫩总统长期缺位。(31)肖凌:《从总统长期缺位现象透视黎巴嫩政治生态》,载《西亚非洲》2016年第6期,第116页。同时,叙利亚、沙特、法国、美国和伊朗等外部赞助国为黎巴嫩不同派别的政治精英提供坚实支持,加剧了各派林立、中央政府虚弱分散的现状。(32)基于笔者2019年1月8日、11日对黎巴嫩总理办公室以及议会成员的采访,黎巴嫩政治中一大难以克服的弊端正是缺失强有力的中央政府。类似观点可参见Elizabeth Picard, A Shattered Country: Myths and Realities of the Wars in Lebanon, Teaneck: Holmes & Meier, 2002。

因此,由于黎巴嫩中央政府在社会治理上能力不足,大量非国家和准国家行为体参与黎巴嫩社会各领域的治理,包括提供公共服务、基础设施、城建工程等。(33)Ozlem Altan-Olcay and Ahmet Icduygu, “Mapping Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt, Lebanon and Turkey,” British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 39, No. 2, 2012, pp. 157-159.同时,政党和军事组织之间的界限非常模糊,特别是在战时,国家行为体和非国家行为体都从事着相似度极高的主权性国家服务。(34)Sara Fregonese, “Beyond the ‘Weak State’: Hybrid Sovereignties in Beirut,” Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 30, No. 4, 2012, p. 655.2011年叙利亚战争和难民危机爆发以来,百万叙利亚难民涌进黎巴嫩。鉴于严重分裂的国内政治,黎巴嫩无力形成国家层面应对叙利亚难民的政策。黎巴嫩政府对叙利亚难民的应对因而被称为“没有政策的政策”。(35)喻珍:《黎巴嫩的叙利亚难民问题治理》,第80页。这种中央政府统辖角色的缺失,为国际和当地人道主义组织与地方政府直接参与难民治理提供了空间和可能。

(二) 城市治理环境所需

除中央政府欠缺有效的统辖功能外,黎巴嫩地方政府和社区被迫承担起叙利亚难民治理重任的另一重要原因,在于黎巴嫩不同于其他国家的难民安置政策,即不设难民营。20世纪70年代,大量巴勒斯坦难民在黎巴嫩的存在导致了难民营的军事化,并一定程度上催生了黎巴嫩长达16年的内战。为避免重蹈历史覆辙,黎巴嫩政府在收容叙利亚难民时拒绝为他们建立正式的难民营。因此,叙利亚难民目前散居于遍布黎巴嫩的4,200多个非正式居住点或城市社区中。(36)UNDP, The Impact of the Syrian Crisis on the Lebanese Power Sector and Priority Recommendations, 2017, p. 12,https://reliefweb.int/report/lebanon/impact-syrian-crisis-lebanese-power-sector-and-priority-recommendations,上网时间:2021年7月25日。

叙利亚难民散居于城市社区的特点为难民署的工作提出了挑战。2009年前,难民署的难民援助规划仍旧以难民营为中心。(37)Shelly Culbertson et al., Rethinking Coordination of Services to Refugees in Urban Areas: Managing the Crisis in Jordan and Lebanon, p. 11.在相对封闭的难民营环境中,难民的各项援助工作由难民署为首的人道主义援助组织包揽。但在城市社区环境中,难民与收容国当地居民混居,通过正式或非正式渠道获取当地的教育、医疗和工作机会。收容国社区和地方政府成为难民治理的前沿阵地。难民署等人道主义组织需要深入城市社区和地方管辖区域为难民提供援助。因此,黎巴嫩的叙利亚难民治理不再完全依赖难民署等人道主义组织,而是要依靠当地政府和社区的支持。

(三) 捐助国推动

在应对叙利亚难民危机的过程中,无论是难民署等联合国机构,还是黎巴嫩当地的非政府组织,获取并维持充足的运转资金是实施任何难民援助项目的基础。因此,捐助国是否支持人道主义组织的难民援助活动以及如何借助人道主义组织救助难民,成为解决危机的关键所在。

首先,西方国家支持联合国机构和非政府组织对叙利亚难民进行援助。一方面,美欧等发达国家出于其作为世界和平、正义、人权维护者的形象和人道主义考虑对叙利亚难民进行援助。另一方面,出于本国国家安全的考虑,美欧等捐助国欲将叙利亚难民阻挡在国门之外,特别是当叙利亚难民试图通过地中海进入欧洲国家,并在欧洲国家造成社会问题和政治压力时。事实上,美欧真正开始担心叙利亚难民问题并使叙利亚难民问题成为舆论焦点的节点不是叙利亚难民危机爆发伊始,而是在2015年开始大量叙利亚难民试图进入欧洲时,这在当时引起了欧洲社会的警觉。(38)笔者对难民署高级官员的采访,日内瓦,2018年12月5日。另外,被访者提及与备受全球瞩目的叙利亚难民危机相比,也门难民危机则鲜有人关注,这是因为西方主要国家在也门战争和难民危机中的利益牵涉远比在叙利亚内战和难民危机中少。

其次,西方国家同时也是难民署等人道主义组织的主要资金来源。以难民署为例,北美和欧洲发达国家政府的捐助额占难民署所有运转资金的80%。(39)“Donor Profiles,” UNHCR, December 31, 2020, http://reporting.unhcr.org/donor-profiles,上网时间:2021年1月19日。因此,美欧等主要捐助国对难民署的难民救助活动发挥着直接且深刻的影响。对黎巴嫩当地的非政府组织而言,其运转资金的大部同样来自国际捐助,包括西方发达国家政府以及西方发达国家政府支持下的国际援助组织,如欧盟、美国国际开发署(United States Agency for International Development)、加拿大国际发展署(Canadian International Development Agency)等。数据显示,虽然黎巴嫩社会服务型非政府组织的财政收入总和达到黎巴嫩社会事务部年度预算的五倍之多,(40)Khaldoun AbouAssi, “The Third Wheel in Public Policy: An Overview of NGOs in Lebanon,” p. 224.但这些非政府组织的内部收入(如会员费、产品收入等)仅占所有收入的38%,西方发达国家的外部捐助是其资金来源的最主要组成部分。(41)Ibid., p. 225.因此,西方国家对这些当地非政府组织的运转起着核心作用。

最后,出于对黎巴嫩政府腐败问题和能力问题的担忧,美欧等捐助国不愿通过黎巴嫩政府,通常选择绕过黎巴嫩政府直接与黎巴嫩的国际人道主义组织合作对难民进行援助。(42)笔者对欧洲民事保护与人道主义援助机构(ECHO)和英国国际发展署(DFID)官员的采访,贝鲁特,2019年1月16日。受访者表示他们不会直接与黎巴嫩当地的非政府组织进行合作,而是选择通过信誉度高的国际非政府组织合作。这些国际非政府组织再将资金的一部分用于将援助项目承包给黎巴嫩当地非政府组织运作。同类研究参见Khaldoun AbouAssi, Lebanese Civil Society: A Long History of Achievements, Facing Decisive Challenges Ahead of an Uncertain Future, Johannesburg: CIVICUS, 2006。这些国际人道主义组织一方面直接对黎巴嫩的难民进行援助,另一方面资助黎巴嫩当地非政府组织进行援助。因此,捐助国对难民进行的大部分援助绕过黎巴嫩各级政府,通过难民署为首的国际人道主义组织和当地非政府组织运转。这种捐助方式决定了人道主义组织在与黎巴嫩地方政府就难民援助进行交涉时的核心地位。

四、 黎巴嫩难民治理体系存在的问题

以难民署为首的人道主义组织和黎巴嫩地方政府在过去的八年间为叙利亚难民的生存和生活提供了基本保障。然而,与其他两个收容叙利亚难民最多的国家——土耳其和约旦相比,叙利亚难民在黎巴嫩的处境是最困难的。(43)基于笔者2018年10月至2019年1月间在贝鲁特、日内瓦对各大人道主义援助组织官员采访的总结。通过笔者在黎巴嫩对实际从事叙利亚难民援助的人道主义组织和地方政府的调研和相关文献分析发现,人道主义组织和地方政府在援助体系上的问题是造成叙利亚难民艰难处境的重要因素之一。这些问题包括援助体系之间的协调问题、难民危机性质与项目规划不匹配问题以及难民在援助体系中的角色缺失问题。

(一) 援助体系间的协调不畅

有超过270多个角色参与在叙利亚难民危机的治理体系中,(44)UNHCR, 3RP: Regional Strategic Overview 2021-2022, p. 17, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RSO2021.pdf, 上网时间:2021年1月19日。每个角色都有各自的利益诉求和特定的行为方式,导致治理体系存在突出的协调问题。如图1所示,援助体系的协调问题主要分为人道主义组织间的协调问题,以及人道主义组织与地方政府间的协调问题。

1. 人道主义组织间的协调

首先,作为领导者角色的联合国各个机构之间存在明显的协调问题,主要表现对领导力和资金的争夺。与在约旦等国的分领域领导模式不同,难民署在黎巴嫩总揽九大难民援助领域的领导权,这引起了负责具体援助领域的联合国其他机构的不满。他们认为虽然难民署是总协调者,但是在卫生、教育等各个专业领域应该将领导权下放给其他联合国机构。难民署总揽大权造成其他联合国机构在挑选难民援助项目、合作伙伴、资金分配等方面容易与其他联合国机构产生利益冲突。(45)基于笔者2019年1月在贝鲁特对难民署之外的联合国其他机构的采访。

工作界限的模糊是另一个突出问题,主要表现在难民署与联合国人道主义事务协调厅(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)之间。联合国人道主义事务协调厅的一个核心使命是“与国际及国家层面人道主义工作者合作,协调开展有效、有原则的人道主义行动”(46)《联合国人道主义援助》,联合国,https://www.un.org/zh/issues/humanitarian/who-we-are.shtml,上网时间:2021年1月19日。,而难民署也负责难民危机应对的协调和监管。两者工作界限的模糊性导致两者在工作上形成强烈的竞争关系。(47)Shelly Culbertson et al., Rethinking Coordination of Services to Refugees in Urban Areas: Managing the Crisis in Jordan and Lebanon, p. 31.此外,联合国各附属机构均有各自关注重点,如教育问题、医疗问题、环境问题、妇女问题,各机构过多关注自己的项目,而相互之间对总体项目规划缺乏良好的协调。

其次,在联合国机构、国际非政府组织和当地非政府组织之间同样存在严重的协调问题。当地非政府组织提及,由于资金是从捐助方流向联合国机构或者国际非政府组织,再由联合国机构和国际非政府组织承包给当地非政府组织,它们所能获取的资金就相对有限,无法按需行动。熟悉本土环境的当地非政府组织同时指出,国际人道主义组织的援助模式和项目缺乏对本土环境的考虑,模式化问题严重。(48)基于笔者2018年10月及2019年1月对黎巴嫩当地非政府组织的采访。难民署等国际人道主义组织的运转模式并未适应黎巴嫩本土环境,多数是复制其在非洲等地的运转模式。

2. 人道主义组织与地方政府间的协调

各人道主义组织和地方政府之间同样存在协调问题。实践证明,与当地政府进行良好的协调对难民治理和当地发展都具有积极影响,如在萨赫勒·宰赫拉尼(Sahel El-Zahrani)自治市地区,国际人道主义组织与当地政府每两周召开一次工作协调会,有效避免了项目重复实施。(49)Marwa Boustani et al., “Responding to the Syrian Crisis in Lebanon: Collaboration Between Aid Agencies and Local Governance Structures,” International Institute for Environmental and Development Working Paper, 2016, p. 18.然而,大多数人道主义组织与当地政府的实际协调工作却困难重重。多个自治市政府抱怨国际人道主义组织在项目选择和设计上没有纳入自治市政府的有效参与,国际人道主义组织则抱怨自治市政府缺乏专业的行政和财政规划能力、官僚作风严重,会严重延误项目的实施。因此,地方政府与国际人道主义组织的合作往往流于数据搜集、促进项目实施等浅层次。(50)基于笔者2019年1月在贝鲁特、贝卡谷地对人道主义组织和当地自治市政府的采访。

(二) 难民危机性质与项目规划不匹配

根据难民署的定义,持久性难民危机是指“难民处于长期且难以解决的不确定性状态中的难民危机”(51)“Protracted Refugee Situations: Executive Committee of the High Commissioner’s Program,” UNHCR, June 10, 2004, p. 1, https://www.unhcr.org/40c982172.pdf, 上网时间:2021年1月19日。。在这种状态下,虽然难民的生命不会受到威胁,但他们的基本权利和必要的经济、社会、心理需求却无法得到满足,难以摆脱对外部援助的依赖。一般而言,超过2.5万名难民处于5年以上流离失所状态便可构成持久性难民危机。(52)Ibid., p. 2.参照此定义,自2011年持续至今的叙利亚难民危机已发展为持久性难民危机。

目前从事叙利亚难民援助的人道主义组织的项目多数都是短期援助项目,即6至12个月的资助周期和项目实施周期。截至2014年底,几乎所有叙利亚难民援助项目的资金筹集周期都为6个月。(53)Shelly Culbertson et al., Rethinking Coordination of Services to Refugees in Urban Areas: Managing the Crisis in Jordan and Lebanon, p. 19.2015年以来,黎巴嫩政府和人道主义组织以及国际社会交涉制定了《地区难民与复原计划》和《黎巴嫩危机应对方案》,但这些计划最长期限也被限制在三年内。在持久性难民危机中,短期援助项目的问题在于,难民接受的援助缺乏长期规划,容易造成项目碎片化,进而影响项目质量。

援助项目与难民危机性质的变化不相匹配原因复杂。首先,叙利亚难民危机的政治牵涉阻碍了收容国政府对难民危机持久化的认可。调研发现,目前黎巴嫩国内各个宗教和政治党派以及民众在叙利亚难民问题上唯一形成的共识为:叙利亚难民将会返回叙利亚。但是当问及如何确定叙利亚难民最终将返回叙利亚,以及如何面对巴勒斯坦难民等难民危机从突发性难民危机沦为持久性难民危机的历史时,受访者大都无法作出直接回答。受访者频繁引用叙利亚难民回返叙利亚的原因包括:叙利亚难民在黎巴嫩处境艰难,所以他们会回到叙利亚。难民署的统计数据显示,虽然76%的叙利亚难民表示希望终有一天会返回叙利亚,但是85%的叙利亚难民均表示不会在近期返回叙利亚,除非叙利亚的安全状况以及居住和工作环境得到显著改善。(54)“Fourth Regional Survey on Syrian Refugees’ Perceptions and Intentions on Return to Syria (RPIS): Egypt, Iraq, Lebanon, and Jordan,” UNHCR, July 2018, p. 4, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66198, 上网时间:2021年1月19日。

由于叙利亚难民大部分为逊尼派,该群体的教派属性对黎巴嫩脆弱的教派平衡,尤其是对什叶派控制地区的教派格局可能带来消极影响,加之经济、社会和环境负担,黎巴嫩政府以及民众都无法或不愿意承认叙利亚难民危机成为持久性难民危机的可能性。因此,地方政府交涉下的项目都不能体现长期接待叙利亚难民的特征。如贝卡谷地的难民学校被禁止在教室的外墙进行装饰,理由是这将给外界和难民造成难民将长期居留黎巴嫩的印象。因此,当地难民学校的教室均被设计成移动式的易拆卸结构。(55)基于笔者2018年10月在贝鲁特对难民署和其他人道主义援助组织的采访。

其次,在难民收容国捐助资金周期和收容国政府的双重限制下,人道主义组难以进行长期项目规划。对目前在黎巴嫩治理叙利亚难民的人道主义组织而言,资金是所有行动的根本。“资金一旦短缺,项目立马就停止。”(56)同上。因此,人道主义组织在实施项目时无法满足难民根本性的长期需求,只能根据资金周期来运转项目。此外,由于人道主义组织数量众多,且多为短期项目,因此易造成项目重复。(57)同上。对捐助方而言,叙利亚难民危机前景的不确定性导致捐助国不愿承担长期规划的负担,因此对实际从事难民援助的各大人道主义组织仅予以期限较短的资助。(58)基于笔者2019年1月16日在贝鲁特对欧洲民事保护与人道主义援助机构(ECHO)和英国国际发展署(DFID)官员的采访。

同时,收容国政府对人道主义组织进行施压,防止可能延长叙利亚难民居留黎巴嫩的安排。2018年6月,黎巴嫩政府认为难民署对叙利亚难民返回叙利亚意愿的调查间接阻碍了叙利亚难民返回叙利亚,宣布冻结难民署在黎巴嫩工作人员的居留签证申请,(59)“Lebanon Says UNHCR Residence Visas Depend on Syria Refugee Plan,” Reuters, June 27, 2018, https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1JN2F0, 上网时间:2021年1月19日。声称只有当难民署和联合国其他机构提交清晰的遣返叙利亚难民的计划后才可能恢复申请受理。(60)Ibid.因此,虽然叙利亚难民危机已经从突发性难民危机转化为持久性难民危机,但处于政治压力下的人道主义援助无法提供与危机性质相匹配的难民援助和治理规划。

缺乏长期规划的项目带来的另一消极影响,是援助项目对叙利亚难民和黎巴嫩当地居民援助的平衡上。由于项目多为短期人道主义援助项目,缺乏考虑叙利亚难民与黎巴嫩当地居民融合发展的长期规划,这造成同一社区中叙利亚和黎巴嫩人之间冲突加剧,尤其当社区中黎巴嫩人与叙利亚难民的生活水平相似甚至更脆弱时。这也是除挤压就业、教育、医疗资源等原因之外,叙利亚难民与黎巴嫩居民发生冲突的重要原因。(61)基于笔者2019年1月在贝鲁特对难民署驻黎巴嫩高级官员的采访。此类事件如黎巴嫩人纵火焚烧叙利亚难民的住处可以参见《黎巴嫩大火导致八名叙利亚儿童死亡》(阿拉伯文),联合国难民署,2017年12月15日,https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/12/5a363ad44.html, 上网时间:2021年1月19日。这种缺乏考虑黎巴嫩当地居民的援助项目加剧了社会分裂,对收容国政府本身治理能力的提升裨益有限。

(三) 叙利亚难民在项目规划中角色的缺失

叙利亚难民在援助项目设计、规划和实施中角色的缺失,是另一个严重制约难民治理效果的突出问题。不论是难民署为首的人道主义组织之间,还是人道主义组织与黎巴嫩中央、地方政府之间的难民援助项目规划上,叙利亚难民都缺乏参与和发声。这种“被代表”的问题在于人道主义组织只追求将自己在难民援助上的影响力扩大,争取更多的项目和资金,却忽略了难民真实的需求。(62)基于笔者2019年1月在贝鲁特对难民署高级官员的采访,难民署的官员也认识到这个问题,只是坦言出于组织生存和发展的考虑,这一问题很难解决。

另一个突出问题在于,叙利亚难民对于可获取服务的范围、获取方式和资格缺乏清晰的认识。难民署的援助一般是较为基本和稳定的援助,其他国际非政府和当地非政府组织的援助则具有随机性和短期特征,无法长期依赖的。(63)基于笔者2019年1月16日在贝鲁特对叙利亚难民群体的采访。此外,哪些难民可以获取援助、获取多少援助均由各大人道主义组织决定,难民往往无法知道个体援助的差别,这造成了难民对人道主义组织援助的质疑和不满。(64)同上。

缺乏难民的参与还容易造成项目过多地援助特定群体,而对整体难民生存的问题重视不足。例如,出于政治考虑,捐助方的部分资金专门用于资助“男同性恋、女同性恋、双性恋和跨性别者群体”(LGBT),或者妇女和儿童群体等少数群体,但是对难民人口中男性中青年的资助项目却非常匮乏。加之黎巴嫩社会对男性青壮年难民在就业市场上挤压黎巴嫩人就业资源的担忧,“女性养家糊口”的现象越来越多,而男性青壮年无所事事日益严重的情况,未能得到人道主义组织的关注和援助。(65)同上。

除人道主义组织和黎巴嫩政府对叙利亚难民参与援助项目的忽视之外,另一阻碍叙利亚难民发声的原因在于,黎巴嫩的叙利亚难民中高达90%的难民为非法居留。(66)Elizabeth Buckner, “Between Policy and Practice: The Education of Syrian Refugees in Lebanon,” Journal of Refugee Studies, Vol. 31, No. 4, 2017, p. 4.非法居留者数量众多的原因主要包括三个方面。首先,更新在黎巴嫩的合法居留证需要难民缴纳200美元的手续费,这对数年危机后失去生计、主要依靠人道主义组织援助的叙利亚难民而言,是一笔不小的经济负担。其次,登记和注册以取得合法居留权虽然可以让叙利亚难民在黎巴嫩合法居住,但是却依然不能享有工作等各项权利。再次,被登记还意味着遭到遣返的可能性增大。这对因各种原因不愿返回叙利亚的难民来说意味着风险。大量叙利亚难民在黎巴嫩非法居留或不愿被登记,也就意味着他们无法通过合法渠道获取援助。(67)部分服务项目不要求难民有合法居留证。笔者在贝卡谷地的难民学校的调研发现,国际和当地非政府组织赞助下的这些难民学校不需要难民儿童提供合法居留证,这在一定程度上缓解了这一问题。但同时,其他问题依然困扰着难民,如虽然不需要合法居留文件,但是给难民儿童的课程往往安排在黎巴嫩儿童放学后的下午或者晚上,对居住较远的叙利亚难民儿童,尤其是女童上学造成了巨大障碍,造成很多叙利亚难民家庭拒绝让子女上学的现象。

综上所述,人道主义组织与地方政府构成了叙利亚难民治理体系的核心,它们在为叙利亚难民提供基本生活必需方面发挥了关键作用,然而这一庞大体系中各个关键角色之间的协调问题、项目性质与难民危机性质不匹配问题以及难民在援助体系中角色缺失的问题,削弱了这一体系的实施效果。

五、 结语

难民危机频发于发展中国家和地区的现状给难民治理带来了新的挑战。发展中国家和地区的国内治理能力普遍相对欠缺,难民大量涌入对政治生态本已脆弱的发展中难民收容国造成严重的政治、经济、社会压力,并可能导致社会分裂和人口成分失衡。在全球范围内,难民收容环境逐渐从难民营为主体向收容国社区转变,这给难民署等人道主义组织传统的基于难民营的治理模式提出了挑战。黎巴嫩的叙利亚难民治理表明,人道主义组织和地方政府在缺乏中央政府应对和以城市为主要收容环境的难民治理中发挥了积极作用。然而,这一援助体系内部协调问题、援助项目缺乏长期规划问题以及难民角色的缺失问题,削弱了援助体系的有效性。

黎巴嫩的案例为全球范围内的难民治理提供了借鉴:第一,为有效应对援助体系内的协调问题,需进一步提升收容国中央政府的统领作用。(68)2014年以来,黎巴嫩政府在应对叙利亚难民危机中的参与度有所增加,《地区难民与复原计划》和《黎巴嫩危机应对方案》即是国家层面应对叙利亚难民危机的政策体现。另外,黎巴嫩政府还积极向国际社会呼吁援助,以应对叙利亚难民危机之后更趋恶化的经济,如2018年4月6日在法国巴黎召开的“西德尔会议”(CEDRE Conference)为黎巴嫩大规模投资计划筹集逾110亿美元。尽管如此,在采访过程中,各人道主义援助组织均表示黎巴嫩政治、社会分裂和政府腐败,中央政府在叙利亚难民治理中的角色应该得到进一步加强。一方面,这依赖于收容国国内政治的自身发展;另一方面,国际援助机构需努力推动收容国中央政府发挥更多的作用。第二,难民危机从难民营向收容国居民社区的转变,要求人道主义组织改变以难民营为重点的传统援助模式,更多吸纳难民所在地当地政府的参与,因地制宜、更加灵活地应对难民所处环境的变化。第三,针对难民角色缺失的问题,难民署为首的人道主义援助机构需充分考虑到难民自身面临的法律地位、经济负担等实际困难,设计提高难民发声的机制,避免因援助造成难民与当地居民之间爆发冲突。