从墓葬壁画看辽金西京大同的社会生活

王利霞

(大同市博物馆,山西大同037009)

907年,以耶律阿保机为首的契丹族在我国东北地区建立起大辽国,与后来的北宋、西夏形成三足鼎立的割据政权。立国以后,辽太祖率领部众南征北战、开疆扩土,拥有了广阔领土。938年,辽太宗耶律德光以后唐节度使石敬瑭反唐自立、求援契丹之际,不费吹灰之力获取了肥沃的燕云十六州地区,其中云州即为大同。由此,契丹不仅占据了广袤的农业地区,增强了经济实力,而且打开了南下中原,直入北宋腹地的屏障,这是辽国与北宋能够形成长期对立局势的一个很重要的因素。1044年,为了加强边防守卫,辽兴宗升云州为西京大同府,自此大同成为辽五京之一,为辽国西南地区重要的政治、经济、文化中心。1125年金灭辽,承袭辽制,仍作大同为西京。大同作为辽金西京近两百余年,经济繁荣、文化昌盛,而其特殊的地理位置与区域特征造就了该地区风格迥异的人文生活,这在大同地区辽金墓葬中出土的壁画内容中表现的尤为突出。近年来,大同地区出土了数十座辽金壁画墓,题材众多、内容丰富,本文以这些壁画内容为研究对象,从中探索辽金时期大同地区的社会生活概况。

一、大同地区的辽金壁画墓概况

就目前的考古发掘资料来看,自上世纪50年代以来,大同地区发掘、清理了50余座辽金墓葬,其中壁画墓20座,分别为辽代17座,金代3座,主要分布在大同北郊、西南郊及南郊地区,尤以西南郊居多,是辽金时期的主要墓葬区。为方便研究与阅读,笔者将大同地区辽金壁画墓的相关信息作了简单整理(见表1),并以此对壁画中所体现出来的服饰、饮食、劳作、娱乐、出行等生活信息加以提炼分析并作对比性研究。

表1 大同地区辽金壁画墓

大同十里铺M27[3]墓门两侧守门侍女图西壁出行图北壁侍者图东壁生活图墓门两侧守门侍女图西壁出行图北壁侍者图东壁生活图大同十里铺M28[3]西壁出行图、饮宴图北壁绘围栏东壁牵马图、饮宴图大同新添堡M29[3]大同南关M2[6]墓门两侧人物图西壁生活图东壁备膳图辽代墓门两侧守门侍官图西壁牵马图、牧群图东壁动物图(牛、2只动物)大同南郊五法村辽墓[6]大同周家店辽墓[6]甬道两侧门神图墓门西侧收财帛图墓门东侧灯擎侍女图西壁侍女图北壁守门侍官图、待客图东壁守门侍婢图、备膳图大同和平社M45[7]西壁出行图北壁侍奉图东壁饮宴备膳图大同东风里辽墓[8]墓门两侧守门侍者图西壁出行图、农耕图北壁起居图东壁侍酒散乐图、吉祥图大同云中大学M1[9]南壁守门侍者图西壁备膳图北壁侍奉图金代大同云中大学M2[9]南壁守门侍者图西壁宴饮图北壁侍奉图东壁备膳图大同金代徐龟墓[10]西壁散乐侍酒图北壁侍奉图东壁侍女图

从目前大同地区出土的辽金壁画墓来分析,辽代壁画墓占比较多,20座辽金壁画墓中有17座为辽代壁画墓,占比85%,这一方面凸显了辽代大同地区的社会地位,另一方面揭示了辽金时期该地区丰富多彩的人文生活,而这在题材众多、内容丰富的壁画上表现的淋漓尽致。从表1可知,壁画内容以人物侍奉图居多,其次为宴饮、出行等场景,另有少量的农耕及劳作的画面。尽管与辽金腹地相比,大同地区的壁画不论是从内容的表现形式,亦或是画面的表现题材上来看,都略低一筹,但是由于地理位置特殊,该地区的壁画又有明显特点。首先,壁画人物形象以具有鲜明唐宋风格的汉人为主,契丹或女真人物形象较少,目前仅有大同市机车厂辽墓、东风里辽墓以及南郊云大1号和2号金墓中出现了头梳髡发的侍从人物形象,这与辽上京、中京墓葬壁画出现较多的契丹随从不同。这一现象表明,尽管大同为辽金西京辖区,是辽金政权重要的政治经济文化中心,但由于历史渊源及地缘关系,该地区历来受中原文化影响颇深。其次,壁画题材承袭唐宋旧俗,以人物侍奉、宴饮为主,而在大同辽代的壁画中又有这样的特点,即早期无出行图,晚期有出行图但无归来图,同时在早期至晚期的辽墓墓室正壁也不见墓主人形象,更没有辽腹地常见的狩猎场景,这与辽上京和中京地区的辽墓壁画形成鲜明对比。而辽中晚期出现的农耕图、劳作图以及牧群或放牧的场景,揭示了大同地区独特的生活劳作习俗。由此来看,辽金西京大同无论是从人物形象、衣着服饰,还是宴饮文化、出行劳作都有其独特之处。

二、壁画中的生活习俗

古人认为:人虽死,灵魂不灭,于是便有了对长眠之地的装饰或随葬器物的常伴,而这些又恰恰是现实生活世界的反映,丰富的壁画内容既寄托了逝者步入灵界的美好愿望,又展示其生前生活休闲的场景,是研究古人生活习俗的重要实物资料。

(一)服饰特征

辽代服饰有民族之分,有国服和汉服之别,国服指的是契丹服饰,早期以野兽和牲畜的皮毛制成,建国以后,伴随着疆域的开拓及农业与手工业的发展,毛麻纺织品及丝绸之类愈加增多,《辽史·仪卫志》记载:“太宗制中国,紫银之鼠,罗绮之筐,麋载而至。纤丽耎毳,被土绸木。于是定衣冠之制,北班国制,南班汉制,各从其便焉。”[11](卷56,P905)从上述的文献记载中,我们可以一窥当时服饰风貌,而近些年大量的考古发掘及墓葬壁画的出土,使人们对辽代服饰有了一个更加清晰的认识。那么,作为辽金西京大同,当时人们的衣着服饰又有何特征呢?

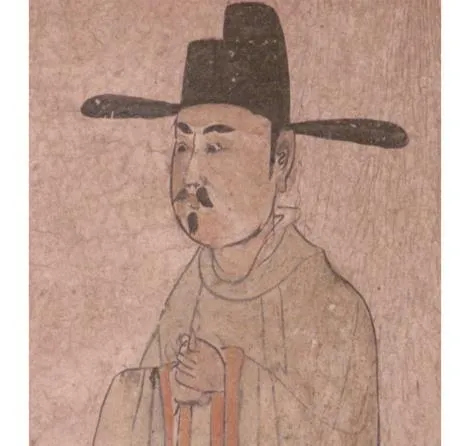

男服。以圆领、宽袖(窄袖)长袍为主,内搭中单,亦有翻领、斜领长袍。以袖子的特征来看,大同地区辽代早期壁画中的男服以宽袖居多,如辽景宗乾亨四年(982年)的许从赟夫妇壁画墓中的墓门东侧男侍官图、北壁守门侍官图,皆“身着圆领宽袖长袍,腰束带,足蹬黑履。”[2]与许从赟墓墓室结构相似、绘画风格相同,同属于辽代早期的周家店辽墓中的男性侍从同样身着圆领宽袖长袍,如墓室西侧的“书房行文图”,桌子后方的两位男子,一人身着淡蓝色圆领宽袖长袍,双手叉于胸前,两臂之间横置着一根长尺;另一人则身着深蓝色圆领宽袖长袍,束黑色腰带,左手捧一账册,右手执笔,躬身作记录状(图1)。[6]在墓室正壁的“守门侍官图”中,两位侍从皆着紫褐色圆领宽袖长袍,同样在墓室西北角的“待客图”中的侍者均身穿圆领宽袖长袍。这种服饰具有典型的中原汉人服饰特征,说明辽代早期,大同地区的文化特征以中原为主,契丹因素浸润甚微。辽晚期及金代壁画墓中的男性侍从的服饰多为窄袖长袍,内着中单。大同市东风里辽墓为典型的辽晚期墓葬,墓室西壁“出行图”的驭者与随从身着圆领窄袖长袍,北壁“起居图”中的三位男性侍从,除一人着右衽窄袖衫外,其余两人均身穿浅灰色圆领窄袖长袍,内着中单,腰系软带。此外,在墓室东壁的“侍酒散乐图”中的五位中年男性侍从,皆身着蓝色、红色或淡黄色圆领窄袖长袍,内着白色或绿色的中单,腰间系黑色或黄色软带(图2)。[8]在云大1号和2号金墓壁画中,所有的男性侍从均身着圆领窄袖长袍,腰系带。而这种服饰在辽上京、中京地区的壁画中十分常见,说明辽中晚期大同地区受契丹文化影响颇深。

图1 纸箱厂辽墓“书房行文图”中的男服形象(宽袖)

图2 东风里辽墓“侍酒散乐图”中的男服形象(窄袖)

女服。多上着襦衫,下着长裙,极少着交领宽袖掩脚长裙。如和平社M45号辽墓北壁壁画,画面正中绘三扇转角屏风,屏风两侧各绘一侍女,均上身穿青灰色宽袖襦衫,下身着米黄色长裙。而在西环路1号辽墓西壁,侍女上身着粉红色宽袖衫,内着中单,下身穿青色长裙。同样,在许从赟夫妇壁画墓墓门两侧的侍女图、东壁的守门侍婢图、东北角及西北角的侍女形象均身穿宽袖襦服,浅色长裙(图3)。与这些侍女服饰不同的是,周家店辽墓中侍女均着宽袖掩脚长裙,如墓室东北角的“备膳图”中,画面左侧的两位侍女头梳高髻,身着交领宽袖掩脚长裙,或双手捧盘,或站立交谈;画面右侧的一侍女身着交领宽袖掩脚长裙,双手捧一桃形食品。[6]由此来看,辽金时期大同地区的女性服饰以裙装为主,通常上为衫,下为裙。就特点而言,与上述男性服饰相同,辽早期襦衫的袖子宽广,具有明显的唐佣遗风,辽晚期及金代襦衫的袖子窄而小(图4),呈现出少数民族服饰特征。

图3 许从赟墓中的女服 (宽袖)

图4 东风里辽墓中的女服 (窄袖)

冠饰。以幞头为主,有无脚、展角(又称硬角)、软角之分。大同站东金代徐龟墓墓室东壁的三位男性侍从均戴无脚幞头,留八字胡,作策马行进状。而在云大1号金墓东壁的“备宴图”、西壁的“宴饮图”以及2号金墓的“备宴图”中所有的男性侍从皆戴无脚幞头。周家店辽墓的“待客图”、“收财帛图”以及许从赟夫妇壁画墓墓门东侧的“侍官图”(图5)、卧虎湾4号辽墓西壁的“宴饮图”中的侍从均头戴展角黑色幞头。软角幞头相对于展角(即硬角,两端平直)幞头而言,两端展自然下垂,行动时有飘逸之感(图6),颇受文人及士官喜爱。如周家店辽墓北壁的“守门侍官图”,两位侍官身着圆领宽袖长袍,头戴黑色软角幞头,叉手面向朱红大门而立。除幞头以外,亦有毡帽、东坡巾、软巾、草帽、斗笠等。在卧虎湾4号辽墓西壁的“宴饮图”中,有的头戴黑色软巾,有的戴渔翁式草帽,而在东壁的“宴饮图”中,有的则戴东坡巾。

图5 硬脚幞头

图6 软脚幞头

鞋靴。以靴居多,由皮革或毡制成,可保暖御寒,如东风里辽墓墓室南壁的老者身着黄色圆领长袍,脚穿黑靴,而在东壁的“侍酒散乐图”中的五位中年男性侍均脚穿黑色长筒靴(图2)。此外,还有布鞋、麻鞋、草鞋(图8)等。大同机车厂辽墓南壁侍从,“上身穿圆领粉红色长袍,下身着紧口长裤,脚穿黑白相间布鞋,两手拢于袖内”。[1]而在许从赟夫妇墓所有的侍从中,除女性侍者长裙掩脚看不出鞋靴外,男性侍从多着黑履(鞋),东壁的守门侍者则着草鞋。由此可见,辽金时期大同地区人们的鞋子式样较多。

(二)饮食文化

关于饮食,笔者在《从墓葬壁画看辽金大同地区饮食文化》做过详细解读,就大同地区目前所发掘出土的辽金壁画墓而言,除人物侍奉图外,备饮、备食、宴饮等场景较多。辽代早期,大同地区的墓葬壁画尚未形成固定布局,四壁以人物图为主,宴饮或出行场景较少,典型代表便是许从赟夫妇壁画墓。到了辽代中晚期,则主要以人物图、备宴图、出行图为主,并由此形成了固定的区域装饰内容。通常墓室北壁绘人物图或侍寝图(与辽上京和中京地区墓室北壁通常会出现墓主人形象不同的是,大同地区辽代壁画墓正壁隐去了墓主人形象,只出现花卉、屏风以及侍者等表现生活的场景),墓室西壁绘出行图或出行准备图(也有在西壁同时绘出行和宴饮两种不同场景,如卧虎湾辽墓群),东壁则一般绘宴饮或备膳图,南壁绘侍者或门神形象。到了金代,壁画装饰内容发生了明显的区别,西壁以盛大的宴饮散乐场景取代了出行图像,东壁、北壁与南壁延续辽代绘画内容,仍以备膳、侍宴及人物侍奉图为主。也就是说辽金时期宴饮或备膳图在墓葬壁画中均占有重要地位。然而,在大同地区的饮食壁画中并未出现辽金腹地常见的烹饪或煮肉的场景,却有放牧及农民劳作的画面,这说明当时该地区的肉类食物并不像辽上京或中京地区被普遍食用,由于粮食作物丰富,相应的农产品才是该地区主要的食用品种,而这在壁画中亦有突出表现。

主食。《辽史·礼志二》记载:“大臣敬酒,皇帝饮酒。契丹通,汉人赞,……赞各就坐,行酒肴、茶膳、馒头毕。从人出水饭毕,臣僚皆起”[11](卷50,P843-844)。同时《事物纪原》又载:“古之馒头有馅,用猪、羊肉之以面,像人头。”[12](卷9,P333)这里所记的“馒头”应与现今的包子相似,在壁画中也常见这类食物。如大同市南郊云大1号金墓的宴饮图,在画面中央的长方形高桌上放置一透明纱罩,纱罩下又放着数个白色圆形食物,笔者猜测应是馒头或包子一类的面食品。此外,在南郊云大2号金墓的宴饮图中亦有类似的场景,画面中共八位男侍,左起第二人手端一大圆盘,盘内盛放着六个白色桃形食物,第四人双手捧着一盖有纱罩的器皿,纱罩内又放置六个白色带褶圆形食物。可以肯定是,这两位侍从手中端着的食物应是馒头或包子之类的面食。在侍从前方的高桌上又放着一个较大的纱罩,内有数个大小不等、涂着黄色或红色的圆形食物,可能为点心一类的面食。除此外,还有饼、饼饵、艾糕之类的面食品,不过这些在大同地区的壁画中鲜少出现,但出土的随葬器物可以证实这类食物的存在,尤其面饼应是西京地区重要的面食品种。该地区的辽代许从赟夫妇墓及云大1号金墓、2号金墓都出土了铁质鏊盘。《正字通》中记载:“鏊,今烙饼平锅约饼鏊,亦约烙锅鏊”,[13](P2483)由此来看,鏊盘应为古代烙饼的一种工具,其做法是先将鏊置于炉火之上,再将擀好的面饼放置于鏊面上,待饼烙好铲出,面饼形状类似于现在新疆地区常食用的馕。因此,鏊盘在大同地区的辽金墓葬中都有出现,充分反映出面饼是该地区重要的食物之一。

饮品。以酒和茶为主。大同地区农作物种类丰富,为酿酒业提供了充足的原料,故有“蔬菜果实、稻粱之类糜不毕出”,而西京大同“矾麹尤盈”。这里的“麹”凡指酒,说明该地区酿酒业十分繁荣,而在该地区辽金墓葬壁画中的备膳图、宴饮图、备饮图出现的饮酒场面以及器型不同、式样丰富的酒具也充分说明了这一点。如大同站东金代徐龟墓西壁的“散乐侍酒图”,画面中的方形高桌上放置着一曲沿盆、数件莲瓣形盏、荷叶形盏以及一套注子及注碗,在高桌下方的一长方形矮桌上,放置着两件带底座且封口的黑色梅瓶。壁画左侧侍女双手捧着一浅蓝色橄榄形瓶,正侧身往曲沿盆内倒酒;右侧的两位侍女,一人双手托着一带温碗的注壶,另一人双手捧一方盘,盘内放着一荷叶形盏,似作斟酒之状,画面形象生动、富有意境(图7)。[10]同样在大同东风里辽墓的“侍酒散乐图”以及云大金墓群的“备膳图”、“宴饮图”中也有类似的场景。此外,随葬器物中还出土了大量的梅瓶、鸡腿瓶、注壶以及盏、盅等典型酒具。由此说明,大同地区饮酒之风十分盛行。除酒外,饮茶也是辽人重要的风尚,如墓葬壁画中出现的茶盏及执壶等,皆为典型的饮茶器具。

图7 徐龟墓西壁的“散乐侍酒图”中酒具组合及食物

(三)出行劳作

从表1可知,关于出行场景主要集中在大同地区的辽代墓葬,尤其是辽晚期墓葬,如卧虎湾辽墓群、西环路辽墓群、和平社辽墓群以及东风里辽墓,这些墓葬的墓室西壁皆绘出行或出行准备图,为大同地区辽墓“程式化”特点之一。金代以后承袭唐宋旧制,墓室西壁不在呈现出行场面,而是代之以盛大的“散乐侍酒”场景。因此,我们这里所介绍的出行特征主要以辽代为主。

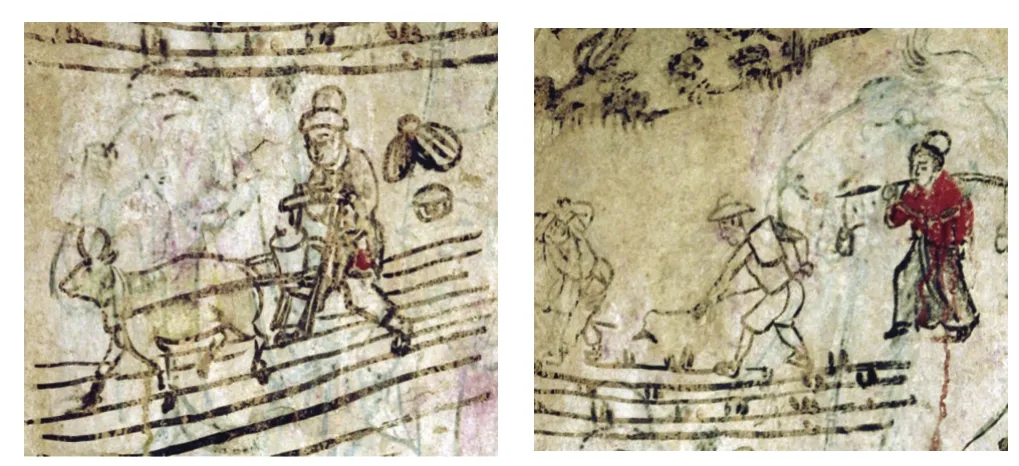

大同地区辽早期的出行场景通常由人物或牧人牵马或放牧形象出现,如大同机车厂辽墓墓室西壁的出行准备图,画面中既没有车马,也没有辽晚期常见的驼及驼车,单以两位出行人物表现意境。画中男性侍从(南侧题记“牛哥”)宽额粗眉、高鼻阔目,身着圆领灰色宽袖长袍,双手捧着一酱红色包袱。女性侍从(北侧题记“大喜子”)宽额弯眉、面部浑圆,身着红黄色宽袖掩脚长袍,双手捧着一敞口壶与牛哥站立,似在耳语。[1]通过这样一组人物画面以及题记中的人物称谓来表现其意欲出行的场景。同样为辽早期墓葬的五法村辽墓的出行图则是另外一番情景。在该墓的墓室西壁分别绘有“牵马图”和“牧群图”,牵马人头戴冠帽,身着红色圆领窄袖衫,腰系带,脚蹬皂靴,左手执辔,右手掌鞭,站立于马旁,仿佛在等待主人骑马出行。在这一画面的左侧又绘马群及羊群,它们或互相追逐,或低头吃草,呈现出一番别有韵味的草原风情。由此来看,大同地区辽早期壁画墓的出行画面并没有形成固定的绘画内容,即使是属辽早期偏晚的五法村辽墓出现的牵马出行的场景依然相对简约,而辽上京、中京以及该地区辽晚期壁画墓常见的骆驼或者驼车(典型的游牧民族的墓葬壁画内容)并未出现。尽管牧马、牧羊、牧牛及出行场景的出现,反映了辽代大同地区亦农亦牧的经济形态,揭示了自后晋石敬瑭割让燕云十六州于契丹后,大同地区所呈现出的契丹化倾向,可以肯定的是,这种倾向在中原文化的影响下所呈现出的特点并不鲜明。历经半个世纪的文化浸润,大同地区的契丹化倾向愈发明显,表现在出行画面上,则是形成了固定的绘画内容(画面通常由人物、马、驼及驼车构成)(图8),出现了与辽上京壁画相似的驼及驼车。与辽上京相比,大同地区辽晚期的出行图又呈现出这样的特点。首先,出行人物(驭者及随从)通常为头戴裹巾,身着窄袖袍的汉人形象,头梳髡发的契丹人物并未出现。其次,除东风里辽墓的出行场景画幅较大、内容丰富外,其它墓葬的出行画面较为简单,如和平社45号辽墓,只在墓室西壁一角绘出鞍马、骆驼及驭者。尽管这样简约的画面与辽上京大幅的出行场景无可比拟,但辽北地常见的骆驼和驼车在这里依然出现,说明契丹文化已经渗透到该地区社会生活的方方面面,甚至是墓葬习俗。

图8 东风里辽墓西壁“出行图”(局部)

西京大同是典型的农耕区,农业经济发达,但墓葬壁画中关于农耕劳作的场景极为少见,目前仅有东风里辽墓西壁所绘的“农耕图”,画面由劳作的人物、耕牛以及农具构成,上方绘出起伏的山峰与植物,中间绘四位农民田间劳动的场景,左起第一位头戴毡帽、右手拿锄,左手抬至额头似在擦汗;第二位头戴斗笠,上身赤裸,下桌短裤,双手握锄,作锄田状;第三位为送饭女,上着襦衫,下穿长裙,肩扛两端挑有罐的扁担;第四位头戴毡帽,身着短袍,手扶牛拉的耧车,作播种之态(图9)。[8]而在画面的下方又绘着颗粒饱满的谷穗,周边点缀背月方孔钱及银铤,寓意五谷丰登、生活富足。由上述内容可知,大同地区的壁画既有农耕劳作的场景,又有牧羊、牧马及驼车出行的画面,深刻反映出辽代大同地区独特的文化面貌。

图9 东风里辽墓“农耕图”(局部)

(四)娱乐活动

据文献记载,辽国境内的娱乐活动丰富,包括音乐、舞蹈、杂技及游戏等项目,在辽上京的壁画中出现了“蹴鞠”这样的体育活动,但大同地区的辽金壁画墓中并未出现类似画面,而是以散乐形式出现的宴乐活动为主。散乐包括歌舞、俳优、角觝等,辽太宗天显四年(929年)正月,皇帝宴请群臣及外国使节,便“观俳优、角觝戏”。此外,在民间的重要活动诸如婚嫁仪式、宴请宾客等,除行酒外,还有歌舞、奏乐、杂剧等,散乐器有萧、琵琶、拍板、大鼓等。在大同南郊云大1号金墓的西壁的宴饮图中就有这样的场景,画面中共七名侍者,其中四人,一人身着绿袍,双手握笙作吹奏之状,另一人身着红色长袍,双手拿着一拍板表演,第三人身着红褐色袍,左右手各执一乐器(左手乐器形似圆筒状,右手乐器上扁下圆,中间系带,形似木铲),最后一人双手握笛(图10)。[9]此外,金代徐龟墓西壁的侍酒散乐图亦有古筝、觱篥、笛子、拍板等乐器,在卧虎湾2号辽墓东壁的乐官图中既有吹排箫、竖笛、横笛、笙的场景,又有弹琵琶、击拍板、敲大鼓、打腰鼓、敲方响的画面。这些壁画中的散乐情形表现了辽金大同地区一般士族生活中的宴饮娱乐活动中散乐的配置以及乐器组合的形式等,为研究该地区生活习俗、娱乐文化等内容提供了重要的实物资料。

图10 云大1号金墓西壁“宴饮图”

结语

正如上文所述,尽管大同地区为辽金两朝重要的都城之一,但是前期受中原文化影响颇深,以致于服饰、饮食、娱乐等生活习俗及丧葬风俗具有明显的唐宋风格,这与辽上京、中京等地的契丹化特征形成鲜明对比。到辽中晚期,由于长期的人员往来及文化浸润,该地区的契丹化特征表现得越发明显,服饰方面不论是男装还是女装,衣袖均变的窄小,与辽北地的服饰特征基本相似。如翁牛特旗解放营子辽墓壁画中的宴饮图,桌旁站立着一男性侍者,身穿窄袖黄色长袍,腰间系带,出行图中的备马者(男性)同样身着圆领窄袖长袍,女性侍者身着直领窄袖蓝色长衫,腰间系带,下着绛地裙。[14]这类穿着服饰与中晚期辽墓中的男女侍从的着装基本相同。此外,出行场景汲取了辽腹地的绘画元素,出现了骆驼及驼车等,说明辽代中晚期大同地区受契丹文化影响较深。由于历史及地理之故,该地区的文化生活呈现出独特的地域特色。壁画中既有表现农耕生活的劳作场景,又有游牧生活的牧群画面,揭示了辽金西京大同亦农亦牧的经济形态,这样的经济模式影响到社会生活的方方面面,比如饮食、服饰等等。总之,该地区的生活习俗既传承了中原文化特征,又吸收了北方草原民族风俗,从而形成了具有地域特色的生活习俗。