肾小球滤过率对急性缺血性脑卒中病人阿替普酶静脉溶栓结局的影响

周美宁,代晓杰,张玲如

脑血管疾病的发病率、复发率、致残率都很高。每年大约有1 500万人发生脑卒中,在全球范围内,脑卒中是导致成年人死亡的第二位常见原因,也是致残的主要原因之一[1]。静脉注射重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)仍然是急性缺血性脑卒中最有效的治疗方法[2],可明显改善病人的生活质量,降低死亡率。近年来,慢性肾病和脑血管疾病之间的关系吸引了许多学者的注意。虽然溶栓的禁忌证不包括肾功能障碍,但据文献记载,肾功能障碍病人使用溶栓治疗会增加出血的风险[3]。溶栓治疗对于肾功能障碍的脑卒中病人是否安全,目前尚不清楚。本研究通过观察不同肾小球滤过率急性缺血性脑卒中病人进行阿替普酶静脉溶栓后的临床结局,探究阿替普酶静脉溶栓对此类病人的安全性及有效性。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2017年1月—2019年1月在我院接受阿替普酶静脉溶栓的急性缺血性脑卒中病人130例的临床资料,所有入组病人病历资料完整,符合研究条件。根据估算的肾小球滤过率 (eGFR)分为3组:≥90 mL/(min·1.73 m2)组(90例)、60~<90 mL/(min·1.73 m2)组(29例)、<60 mL/(min·1.73 m2)组(11例)。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①18~80岁;②入院 24 h 内检测血肌酐水平;③溶栓前经头颅CT或磁共振(MRI)证实,符合缺血性脑卒中诊断标准;④在我院治疗,且在症状出现后4.5 h内接受阿替普酶溶栓治疗。排除标准:①既往有严重头部外伤史或有脑卒中后遗症;②合并糖尿病及冠心病;③患有影响肢体功能的疾病;④对阿替普酶过敏;⑤有溶栓禁忌证;⑥未完成3个月随访。

1.3 方法

1.3.1 资料收集 收集所有入组病人的一般资料,如性别、年龄、 既往史、 发病至接受静脉溶栓的时间、血液检测结果等,并收集入院时、溶栓治疗后 24 h、出院时的美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分及90 d改良Rankin量表(mRS)评分。

1.3.2 溶栓方法 所有病人均使用阿替普酶静脉溶栓(阿替普酶均产自德国勃林格殷格翰药业有限公司,商品名为爱通立),剂量为 0.6~0.9 mg/kg,最大剂量 90 mg。用法:无菌条件下用注射用水将阿替普酶干粉溶解为1 mg/mL,先将总剂量的10%静脉推注,其余的阿替普酶持续静脉输注1 h。

1.4 观察指标 ①根据脑血管检查结果,了解血管再通情况;②比较3组静脉溶栓治疗前、溶栓治疗24 h后及出院时的NIHSS评分;③比较发病90 d后3组mRS评分,0~1分为预后良好;④比较3组病人不良反应发生情况,如症状性脑出血、早期神经功能恶化及死亡等。

2 结 果

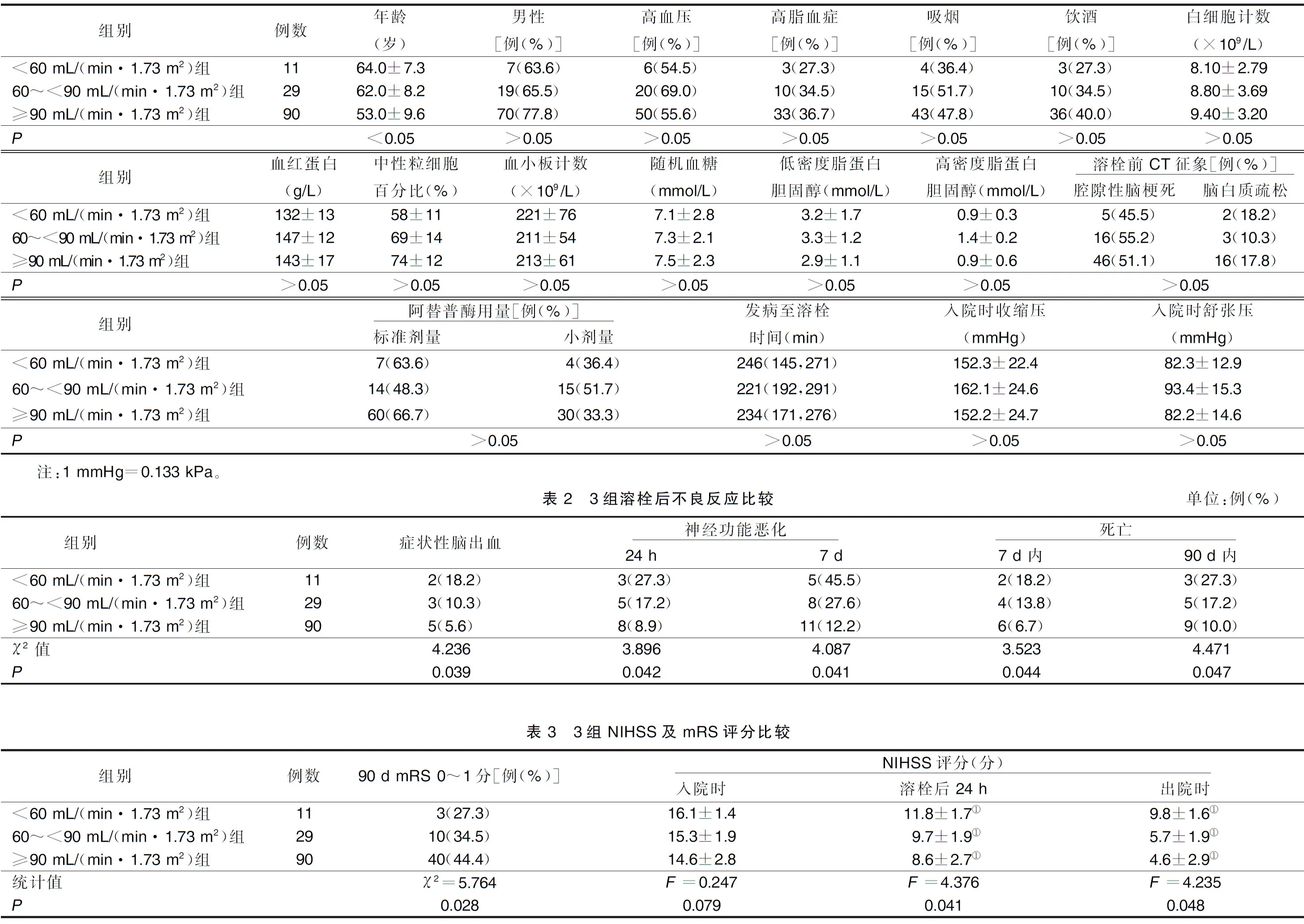

2.1 3组临床资料比较 3组性别、既往病史、发病到溶栓时间、血液检查指标、溶栓前 CT 征象、阿替普酶用量、血压等比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。3组年龄比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 3组临床资料比较

2.2 3组溶栓后不良反应比较 <60 mL/(min·1.73 m2)组、60~<90 mL/(min·1.73 m2)组、≥90 mL/(min·1.73 m2)组溶栓后症状性脑出血、早期神经功能恶化及死亡风险均呈降低趋势(P<0.05)。详见表2。

2.3 3组NIHSS及mRS评分比较 3组溶栓后24 h和出院时 NIHSS评分均较入院时下降,且≥90 mL/(min·1.73 m2)组下降最明显。<60 mL/(min·1.73 m2)组、60~<90 mL/(min·1.73 m2)组、≥90 mL/(min·1.73 m2)组预后良好率依次升高(P<0.05)。详见表3。

3 讨 论

脑卒中病人中,合并肾功能不全者占14%~16%[4],缺血性脑卒中合并肾功能不全病人的疗效与预后明显比单独患有缺血性脑卒中的病人差[5]。静脉rt-PA溶栓治疗是症状出现3 h内发生急性缺血性脑卒中的有效方法,可改善神经功能,但会出现颅内出血[6],而且肾功能不全病人脑出血和全身出血的患病率较高[7],在关键的静脉溶栓试验中没有明确区分肾功能不全与无肾功能不全者,尚不清楚肾功能不全病人是否能够获得同样良好的功能或更差的出血并发症。在肾功能不全的情况下研究溶栓治疗后脑卒中预后是非常必要的。

本研究结果显示,不同肾小球滤过率的脑卒中病人使用阿替普酶溶栓后,随着肾脏功能的下降,症状性脑出血、早期神经功能恶化及死亡风险增高,且临床有效率降低。肾脏功能障碍对静脉血栓溶解效率的影响机制尚不清楚,可能包括以下几个方面:①与肾功能正常者相比,肾功能障碍病人能产生更多纤维蛋白凝块[8]。②肾功能障碍与各种脑血管病的发生有关[9],最终可能会影响梗死灶周围的血流,进而影响再灌注后的血流再通率[10]。③阿替普酶通过肾脏代谢可能是影响肾功能障碍病人出血风险增高的重要原因之一。这可能涉及血小板-内皮细胞的相互作用和血小板功能障碍的机制[11]。因此,通过阿替普酶溶栓治疗后,再灌注损伤和微血管破裂更容易发生在肾功能障碍病人中,但目前没有研究证实这些假说。目前,国内关于脑卒中合并肾功能障碍病人静脉溶栓效果的研究较少,一些研究认为脑卒中合并肾功能障碍病人与单纯脑卒中病人相比临床疗效相当,且出血风险无明显增加[12-13],但研究的分组标准均以eGFR<60 mL/(min·1.73 m2)为分界线,与本研究分组标准不同,国外部分研究结论也与本研究不同。Agrawal等[14]研究显示中度肾损伤病人与肾功能正常病人预后不良的风险比较差异无统计学意义(P>0.05),Power等[15]通过 eGFR 分层研究发现,随着eGFR的降低,病人死亡率升高,但出血风险无明显升高趋势。

本研究存在的局限性:临床样本量有限,获得的结果需要从其他队列中获得额外的证据;本研究为回顾性分析,限制了样本量和调整其他协变量的能力;评估病人是否符合溶栓条件由急诊中心医师和神经科医生决定,可能导致偏倚。因此,得出结论还需要前瞻性队列研究来证明。

综上所述,随着eGFR的下降,使用阿替普酶静脉溶栓后的缺血性脑卒中病人症状性脑出血、24 h神经功能恶化、7 d神经功能恶化及死亡风险均增高,且 90 d预后良好率降低。目前肾小球滤过率的下降对溶栓结果产生负面影响的机制尚不清楚,需要进一步研究。