“导师制”学术团队知识创生的内在机制

肖婉 张舒予

摘 要:导师制学术团队对于研究生人才培养和科学知识生产具有重要意義。研究采用扎根理论研究方法,以教育类学术团队为案例,探索了导师制学术团队知识创生的内在机制,即生发机制、动力机制和增长机制。其中,生发机制提出了学术团队知识创生得以发生的基本条件——和而不同的知识基础,具体表现为共同的知识领域、相对的知识势差和潜在的知识互惠;动力机制揭示了学术团队知识创生的动力源——人际之间的知识交流,而愿景互依、人际互赖、深层互动和共同规范是促使人际知识交流的主要因素;增长机制则阐述了团队知识增长的内部规律,主要包括知识共享、知识转化和知识生产三个过程,其结果表现为团队知识的螺旋式上升。

关键词:导师制;学术团队;知识创生;扎根理论

导师制是当前我国硕博研究生培养的主要途径。在导师制学术团队中,成员兼具了“学习者”与“研究者”的双重身份。他们既是在专业学习过程中开展研究工作的“学习型研究者”,也是在研究工作中以个人专业发展为主要目标的“研究型学习者”。因此,导师制学术团队所从事的知识性活动不仅是培养研究生由“新手”向“专家”发展的过程,也是团队知识生产、传播与创新的过程。本研究旨在从微观视角,探究导师制学术团队知识创生的内在机制,以揭示团队知识创生的相关因素和相互作用,为促进人才培养、团队发展和知识创造提供一定参考。

一、研究设计与实施

(一)研究对象与方法

研究主要采用扎根理论的方法,即悬置先入之见,通过研究者对资料的收集、分析、归类、概念化,对这些概念加以关联和建构,从而针对某一现象自下而上地建构扎根于社会实际和情境脉络的微观理论。因此,笔者采用目的性抽样法,选取某高校教育类学术团队作为研究个案。该团队于2001年创立,成员主要为团队负责人及其指导的硕博研究生、访问学者以及博士后研究人员。本研究开展期间有主要成员15名,除团队负责人外,还有博士后1名,访问学者1名,博士研究生4名,硕士研究生8名。在研究开展前,笔者与团队负责人就研究项目进行了讨论与交流,共同制定了数据收集方案,并与团队成员进行沟通,获得其知情同意和研究许可后,开始实践研究和数据收集工作。

(二)资料收集与分析

1.资料收集过程

在资料收集过程中主要运用了参与观察法、深度访谈法和文献资料法。首先,笔者通过参与观察收集了研究团队的基本信息和具体活动信息,并进行田野记录。然后设计半结构化访谈提纲,对13位团队成员开展深度访谈。在访谈的过程中,运用“追问”的方法,对被访者所谈到的核心词、关键点以及“本土概念”等进行进一步挖掘。此外,在研究过程中也收集了团队相关的纸质资料和电子资源,如发表的文章、出版的专著、设计开发的课程或作品、专题学习网站以及在网络论坛、学术博客等平台中分享的信息资源。

2.编码与分析过程

扎根理论通过开放性编码、关联性编码和选择性编码逐步分析资料。在资料分析过程中采用了不断比较的方法,在资料和资料之间、理论和理论之间进行对比,通过资料与理论之间的相关关系提炼出类属及属性。[1]笔者采用了NVivo11软件对访谈内容进行整理、编码和分析。

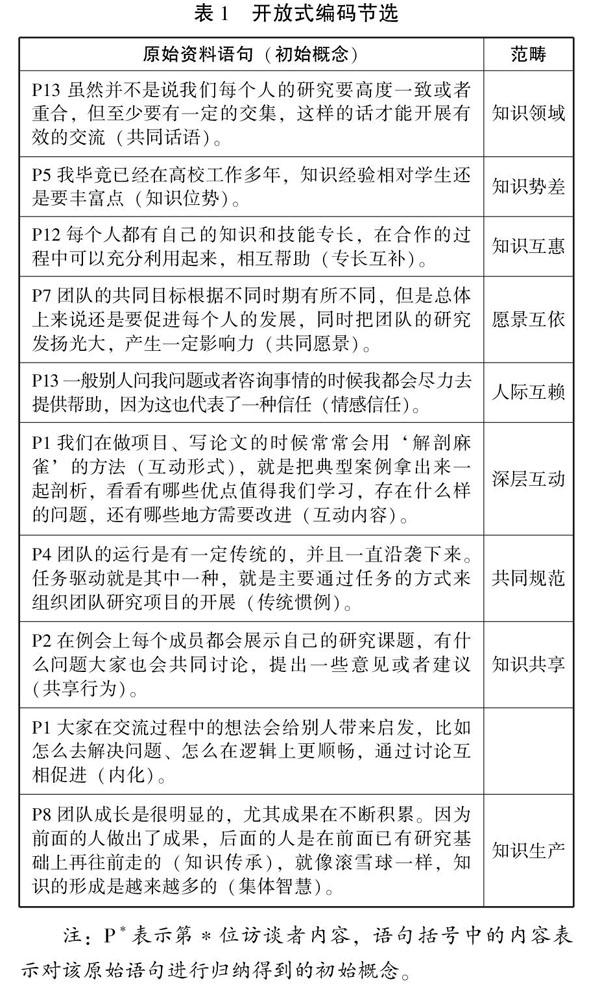

在开放式编码过程中,主要通过贴标签→概念化→范畴化实现概念的抽象和类属的形成。在范畴化过程中,笔者剔除了频次较低无法范畴化的概念和与本研究主题相关性较小的概念,一共得到33个初始概念,并经过多次提炼最终抽象出10个范畴,具体示例如表1所示。

在关联式编码过程中,通过对开放性编码得到的各个概念、范畴及其之间关系的分析,共归纳出“知识基础”“知识流动”“知识增长”3个主范畴,具体内涵如表2所示。

最后,通过选择式编码对各个范畴之间的关系进行系统分析,同时与已有相关理论进行比较,建构了“学术团队知识共生内在机制”这一核心范畴,具体关系如图1所示。

3.可信度保证

在质性研究中,长期的参与观察、三角互证、深度描述和成员检测是保证研究可信度的重要方法。[2]笔者通过对研究对象的长期研究以增加研究可信度,同时通过参与观察、深度访谈以及文献资料多种收集资料的方法来获取多视角的数据来源;在数据分析中,笔者注意结合个案的情境进行分析,并将数据资源与已有研究和相关理论进行对比,同时通过成员检测征询其对关键内容、引用内容的意见,确保报告内容的准确性。

二、研究结果与阐释

本研究通过三级编码构建了“学术团队知识共生内在机制”的理论模型。通过对模型中各范畴及其关系的解读,本研究旨在探究在导师制学术团队中,知识创生发生的基本条件是什么?知识创生的主要动力来源有哪些?受哪些因素的影响?知识创生的具体过程是怎样?

(一)生发机制:和而不同的知识基础

和而不同的知识基础是指学术团队具有共同的研究领域和方向,但是彼此之间的知识结构呈现出差异化和多元化,而这些差异和多元之间又存在潜在的互惠关系,从而为知识的共同建构提供了可能。

1.共同的知识领域:蕴含群体共同话语

导师制学术团队是致力于一定知识领域的学习者和研究者群体,对于共同知识领域的学习和研究兴趣是不同成员得以“汇聚一堂”的首要因素。同时,共同的知识领域也是不同研究者能够建立共同的话语体系,从而得以进行交流和对话的重要条件。共同话语是指能够被交互主体(双方或多方)共同理解的中介,不仅仅指语言,还包括符号、图示、共享意义等,其作用在于通过能被共同理解的媒介交流主体之间不同的东西,从而促进知识意义的共享和理解。根据奥苏贝尔的有意义学习理论,有意义学习是符号所代表的新知识与学习者认知结构中已有的适当概念,建立非人为的、实质性联系的过程,为了建立这种联系,学习者必须具有原有的知识结构才能与新的知识发生联系。因此,当团队成员具备了一定的领域专业知识,在交流中便能够对彼此交谈的内容予以理解,比如掌握某个专业术语的内涵,认识某种研究方法的使用情境,以及理解某类实践所蕴含的文化意义等,从而在此基础上进一步消化和吸收这些新的知识。

2.相对的知识势差:体现多元知识结构

团队成员虽然耕耘于共同的知识领域,但是每个成员有着各自的研究兴趣和专长。此外,由于成员的成长背景、认知能力和专业基础等不同,在思想、观点和视角上也有所差异。团队内部成员因文化背景、成长经历、实践经验等不同而存在着客观的异质性,这些异质性可大致分为信息异质性、社会属性异质性和价值观异质性。[3]成员的异质性使得各自的知识存量与质量之间也存在差异,形成不同知识位势,相互之间则形成一定的知识势差。知识位势是指知识主体因为拥有一定深度和广度的知识而具有能量的状态,同时也表明了知识主体在组织中所处的地位,知识势差则表示不同知识主体知识位势的差距。[4]研究发现,在同一知识领域,知识势差越大,知识的传递和转移就更容易发生;但当知识属于不同的知识领域时,由于知识的重合程度比较小,知识差异越大则越不利于知识转移。[5][6]对于导师制学术团队而言,通常是聚焦于共同知识领域开展学习和研究,正是由于知识势差的存在,使得团队的总体知识具有多元性和丰富性,使不同知识主体之间存在更多合作的可能,从而为知识的流动和转移提供了重要条件。

3.潜在的知识互惠:提供个体社会资本

虽然团队内部知识势差为知识交换和转移提供了条件,但实质性知识交流的发生主要在于个体之间是否存在知识互惠关系。根据社会交换理论,人际交往的本质是在进行社会交换,不论是物质的还是情感的。[7]因此,知识交流过程需要知识主体双方具有交换的“社会资本”。法国社会学家皮埃尔·布迪厄指出,社会资本是实际的或潜在的资源集合体,这些资源是渗透在共同熟悉或认可的具有制度化、持久性的网络中。[8]在导师制学术团队中,由于每个成员研究兴趣、思想观点的多元化,他们可以通过自己的专长、视角等为他人提供有价值的知识和信息,同时也可以在交流互动中促进思维的碰撞与思想的启发。这种潜在的互惠关系即成员描述的“可能你所分享的一些知识对我有用,可能我所展示的一些研究对你有用”。需要说明的是,团队成员之间的知识互惠关系并不一定以显性的“知识交换”行为表现出来,也可能是以一种隐性的“资源互惠”蕴藏在个体的社会网络之中。也就是说,团队成员通过长期的学术交流和合作过程建立了比较稳固的学术关系,形成了一种“大家都在一个圈子里面”的氛围。这个“学术圈”实质上也是一个隐性的资源库,使成员在需要的时候可以积极向圈子里的成员寻求学术支持或合作机会。

(二)动力机制:人际之间的知识流动

和而不同的知识基础为学术团队知识创生提供了基本条件,而人际之间的知识流动则是团队知识创生的动力源。其中,愿景互依、人际互赖、深层互动以及共同规范则是保障和促进人际知识流动的重要因素。

1.愿景互依:形成内在驱动力

团队中每个成员都有自己的愿景,即个体最关心的、最热切渴望达成的事件,是个体期望的未来或意象。根据访谈发现,团队成员的目标呈现出较高的“共享性”,如“发表学术论文”、“促进研究工作进展”、“寻找一份学术职业”等,体现了一种对学术事业的志趣;另外,团队成员对于个人发展的追求也表现出较高的“一致性”,如“追求自我成长”、“成为更好的研究者”,表现出一种不断超越的自我发展精神,是驱动成员不断进步的内部动力。根据学习型组织理论,个体是组织的组成要素,虽然个人的学习和进步不一定能够保证组织的学习和发展,但是如果没有个人学习,组织学习就无从谈起。组织中个体对于个人成长的追求作为起点,形成学习型组织的精神。[9]团队成员个人发展目标以及精神追求的“共享性”使得成员在相互影响中形成共同的努力方向和共同期待达成的状态,从而产生团队共同愿景。这种共同愿景有利于形成群体内部驱动力,使得每个成员都将共同愿景当作个人愿景,为实现个人和集体利益而付出努力和发挥潜能。根据合作-竞争理论,当团队成员个人目标呈现出高度互依性,整个团队处于一种“共同沉浮”的状态[10],使团队成员紧密结合起来,有利于提高成员的积极性,发挥多样化知识的集合效应,促进团队创造力提高。

2.人际互赖:建立团队凝聚力

知识交流活动是一种具有风险性的活动,存在知识贬值风险、投机主义风险、暴露风险以及拒绝风险等。[11]因此,知识交流活动的发生和进行需要人际之间的信任。巴本·伯纳德(Barber Bernard)指出,人际信任有两种类型:一是对交互对象角色能力的信任,即相信对方的某种专长、技术、能力能够胜任某种角色;二是对交互对象社交责任感的信任,相信对方会在社会交往中履行其信用、责任以及义务。[12]导师制学术团队成员通过长期共同实践,不仅会建立起对彼此专业能力的信任,也会逐渐形成对彼此的积极的心理预期,从而使成员之间形成情感上的相互依赖,有利于形成和增强团队凝聚力。访谈发现,这种团队凝聚力具体表现为安全感、信任感、支持感等多个方面。如“我觉得团队很包容、很安全,不用担心说错了什么”,“我相信如果我有需要,团队里的人一定会帮助我;同样,团队里的人如果有什么问题也可以随时向我寻求帮助,我也会积极帮助他们”。当成员感知到环境是舒适和安全的,他人是友好和支持的,在交流和实践中会愿意分享和贡献自己的智慧,也更敢于表达自己的真实体会;同时对于他人不同的观点或者“不完美”之处也会更加包容和支持,有利于团队创造力的发挥。

3.深层互动:发展身份认同

团队成员在共同实践中开展课题汇报、论文研讨、座谈、茶话会等多种形式的交流活动,并在不同活动中扮演不同的角色,通过深层互动过程发展个人的身份认同。根据社会认同理论,身份认同是个体对自己从属于特定社会群体的认知,并且群体成员资格对其具有价值上和情感上的重要性。[13]在访谈中,研究对象多次提到了“我是这个团队的一份子”、“我属于这个团队”等概念。筆者发现,团队成员身份的认同包括“先赋性身份”和“发展性身份”两类。先赋性身份是指个人在群体中的“官方”身份,比如硕博研究生、博士后、访问学者等外在的身份标签。而发展性身份则是成员在参与团队实践过程中逐渐构建和发展的身份,即他们内在感受到自己对于该群体的归属程度和重要程度。发展性身份是动态变化的:一方面,它与个体在团队中的参与程度相关,如加入团队的时间、出席团队活动的频率、所担任的团队职责等。比如刚加入团队的成员倾向于将自己定位为“新人”,而团队中老成员则倾向于认为自己是“过来人”。另一方面,发展性身份更与个体对于自己知识资本和对于群体价值的判断有关,比如即便是团队中的老成员,当他们感受到自己对团队贡献不足时,也倾向于将自己定位为团队的非核心或边缘人物。可见,身份认同具有鲜明的社会建构性,是个体在参与群体实践中不断发展的,体现了个体和群体相互塑形的关系。身份认同使成员形成团队归属感,从而自觉地承担群体中的社会责任,也促使共同实践“自然而然”地发生。

4.共同规范:共享心智模式

团队成员在长期的共同实践和频繁的交流互动中会逐步建立起共同的规范,主要包括明确的规章制度,传承沿袭的规范以及潜在的人际交往规范。规章制度通常是指团队领导人和成员共同制定的规则,具有一定的强制性,要求成员共同遵守。沿袭传承的规范是团队在以往的实践过程中所积累的良好的经验、程序与方法,在成员的交互作用和共同体长期运行中潜移默化并沿袭下来,形成约定俗成的、没有明文规定的潜在规范,并为以后同类事务的处理提供相应的参考,即访谈对象提到的“传统”“惯例”,如会议传统、节日聚会、定期座谈等。潜在的交往规范则是指个体在人际交往活动中的社会行为与交往规范,这种规范不仅受一般人际交往中基本社会规范所影响,也与学术团队的“学术交流”属性密切相关。比如,研究对象提到学术交流活动中应该遵循“包容规范”“回报规范”等,如“学术是自由开放的,应该包容不同的学术观点”,“不能只是从他人那获取意见,也应该积极给予他人反馈”。团队成员形成的共同规范以一种“盟约”的形式在一定程度上调节着成员的行为,形成共享的心智模式——对团队关键要素的知识的共享表征[14],它使团队成员对团队如何运行、团队活动如何进行以及队友将会如何行動等产生一种“预见性”,从而适时地调节自己的行为。当成员对团队活动的“预见”达成“共识”,可以形成一种团队默契,促进成员之间的相互配合,既有利于保障团队活动的进行,也有利于提升团队绩效。

(三)增长机制:团队知识的螺旋增长

通过人际之间的知识流动,成员共同建构着新的知识。这个过程主要包括知识共享、知识转化和知识生产三个阶段,最终形成团队知识的螺旋上升式增长。

1.知识共享:人际网与知识网相互塑形

学术团队知识共享主要是通过成员之间的人际互动实现的。因此,人际关系影响着成员知识共享的意愿、行为以及程度。根据马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)的“强-弱关系”理论[15],当人际形成了较为持久的互动关系,建立了较为亲密和深厚的情感联系,并且彼此关系中的互惠程度较高,便形成了“强关系”,反之则为“弱关系”。笔者发现,在集体的、正式交流活动中(如团队会议),知识共享行为主要依赖于“弱关系”,即并不具备明显的“选择性”和“倾向性”,主要与讨论的话题、目标、任务以及活动的规范、氛围相关。而在私人的或非正式交流中,团队成员则倾向于和自己熟悉的人、亲密的人、认为潜在互惠关系较多的人进行交流,这种交流更多的依赖于“强关系”。“强关系”有利于对互补知识和资源的利用,传递复杂的隐性知识,形成稳定的知识共享关系;但是也会形成固定的知识通道,随着成员彼此知识结构的接近,容易产生知识冗余现象,不利于知识的创新。而“弱关系”则有利于获取无冗余的新知识,可以增加知识网络范围的交叉性,进而促进创新的发生;但由于成员之间熟悉度、亲密度不够,在交流、合作中的信任感相对不足,会在一定程度上影响知识共享的程度和质量。可见,在知识共享的过程中,不同个体充当了“知识站点”,不同成员之间的互动关系则形成了“知识通路”,知识在不同个体之间进行流动,不断建构和塑造着团队知识网络,而团队知识网络的演变和发展也反过来塑造团队人际交互及其关系,形成人际网与知识网的相互塑形效应。

2.知识转化:个人知识与公共知识相互转化

团队成员通过知识共享实现了知识的传递,其中既包括语言、文字、图像等形式的显性知识,也包括个人行动或团队文化中的隐性知识。显性知识和隐性知识在成员之间进行传递和转移,实现从个人知识到公共知识的相互转化。[16]首先,个体通过团队活动中的个人汇报、头脑风暴,以及通过撰写学术论文、研究报告等方式,将个人头脑中的隐性知识外显化,形成能够与他人共享的公共知识,实现个人隐性知识向公共显性知识的转化。在这个过程中,个体对隐性知识的编码至关重要,需要采用恰当的编码方式对知识进行表征才能转化为他人可理解吸收的公共知识。其次,个体通过学习和研读文献资料、聆听他人的汇报,或者在他人的反馈或指导下进行反思等过程,将团队显性知识内化成自己的知识,实现个体知识的增长和认知结构的优化。此外,在学术团队中,成员还可以通过与导师、同伴之间的学习和研究实践过程共享隐性知识,并通过观察、模仿等实现知识的社会化,促进个人隐性知识的吸收。而对于团队而言,通过对已有的知识资源进行分类、组合、优化等,将零散的知识变成课程资源、系列论文、专题网站等多种形式的系统化知识,实现了知识的组合化。学术团队知识转化的四个过程是相互交融、密切联系的。从个人层面来说,团队成员通过共同实践、观察模仿习得他人的隐性知识,实现知识的社会化;通过内化过程将团队已有的显性知识“输入”自己的头脑中。从团队层面而言,成员通过汇报、交流、写作等方式将个人知识外显化,“输出”自己个人头脑中的知识;团队中汇聚了来自不同成员“输出”的知识,通过对这些知识进行组合优化实现知识的组合化,其总体过程和机制如图2所示。

3.知识生产:传承与创新和谐共生

成员通过知识的共享与转化实现个人知识的优化和集体知识的增长。在这个过程中,知识的增长和新知的创造并不是“凭空”产生的,而是在已有基础上的“螺旋式”上升。“螺旋式上升”包含了两个层面的意义。首先,团队知识的生产是建立在团队中“前人”已有研究的基础上,是对团队知识的继承和发展。正是这种传承赋予了学术团队在其研究领域的个性化名片,使得团队的研究方向具有可持续发展性。其次,团队知识的生产并不是成员个人知识的简单累加,而是在成员的共同建构中相互启发与不断创新的。这种创新虽然可能以个人成果的形式体现,但是却是通过不同认知主体之间以及主体与客体之间的对话、沟通、协商而共同作用的。因此,学术团队知识生产是在传承与创新不断交替中进行的,不仅促进了个人知识的积累和认知结构的优化,实现了个人专业能力的发展,也生产了团队公共知识,更形成了独特的组织文化。

三、结语

本研究通过对个案的研究探讨了导师制学术团队知识创生的内部机制,揭示了学术团队知识创生的生发机制、动力机制以及增长机制,对于从微观层面促进团队知识创造和持续发展具有一定的借鉴意义。需要说明的是,由于研究选取的案例来源于教育学领域,对于差异较大的学科的适用性有待进一步考证。

参考文献:

[1]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:327-338.

[2]CRESWELL W.Qualitative Inquiry and Research Design:Choosing among Five Approaches[M].Sage publications,2012:251-252.

[3]任英杰,徐晓东.相互启发:学习共同体内认知机制的探究[J].远程教育杂志,2014(4):76-85.

[4]陈伟,潘伟,杨早立.知识势差对知识治理绩效的影响机理研究[J].科学学研究,2013,31(12):1864-1871.

[5]王欣,刘蔚,李款款.基于动态能力理论的产学研协同创新知识转移影响因素研究[J].情报科学,2016,34(7):36-40.

[6]李靖华,常晓然.基于元分析的知识转移影响因素研究[J].科学学研究,2013,31(3):394-406.

[7]HOMANS C.Social Behavior as Exchange[J].American Journal of Sociology,1958,63(6):597-606.

[8]张文宏.社会资本:理论争辩与经验研究[J].社会学研究,2003(4):23-35.

[9]彼得·圣吉,著.第五项修炼:学习型组织的艺术与实务[M].郭进隆,译.上海:上海三联书店,1998:169.

[10]DE DREU W.Cooperative Outcome Interdependence,Task Reflexivity,and Team Effectiveness:a Motivated Information Processing Perspective[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(3):628-637.

[11]谢荷锋.企业员工知识分享中的信任问题实证研究[D].浙江大学,2007.

[12]BARBER B.The Logic and Limits of Trust[M].New Brunswick,N.J.:Rutgers University Press,1983.

[13]TAJFEL E.Differentiation between Social Groups:Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations[M].Cambridge:Academic Press,1978:149-178.

[14]馬长龙,于淼.共享认知对科研团队绩效影响的实证研究[J].科技管理研究,2019,39(23):176-181.

[15]GRANOVETTER S.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[16]NONAKA I,TAKEUCHI H.The Knowledge-creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation[M].Oxford:Oxford University Press,1995:96-104.

(责任编辑 陈志萍)

收稿日期:2021-02-23

作者简介:肖婉,南京邮电大学教育科学与技术学院讲师;张舒予,南京师范大学教育科学学院教授。(南京/210097)

本文系教育部人文社会科学研究青年项目“基于多模态数据的学习者情感分析及应用研究”(项目编号20YJC880104),江苏高校哲学社会科学研究项目“‘双一流背景下江苏高校海归教师逆文化冲击及对策研究”(项目编号2018SJA0079),南京邮电大学教育科学“十三五”规划课题(项目编号GJS-XKT1906)、教改课题(编号JG01719JX61)的阶段性研究成果。