西欧中世纪史料学初探

张弢

关键词:历史辅助科学;中世纪史料;文书学;格式;刊本

一、历史辅助科学

历史学科的原创性成果根源于对一手史料的切实掌握与深入分析,西欧中世纪留存至今的文字性材料是探究中世纪欧洲历史的史料基础和重要线索。中世纪历史领域的研究者应当具备释读此类文献的能力,培养这项能力和提供相关知识的学科被称为历史学的“辅助科学”。1英语学界称为Auxiliary Sciences of History,即德语学界的Historische Hilfswissenschaften(历史辅助学科)。2历史辅助科学在德语国家及地区的学术界是完整且独立的专科之学。德语区大学的历史系大多为该学科设置教授席位或者成立专门的研究所,招收本科生和研究生,培养专业人才。

严格地讲,历史辅助科学乃是一个学科群,涵盖诸多分支和领域。例如在发展成熟的德语史学界看来,它至少囊括如下内容:年代学(Chronologie)、文书学(Diplomatik / Urkundenlehre,也有学者根据汉语学界的习惯称之为文献学)、谱系学(Genealogie)、纹章学(Heraldik)、历史地理学(Historische Geographie)、手稿学/笔迹学(Kodikologie)、钱币学(Numismatik)、文字学(Pal?ographie)、印玺学(Sphragistik)等。1此外,对于欧洲古代历史的研究领域而言,也包括碑铭学(Epigraphik)、姓名学(Onomastik)、语文学(Philologie)等;在近代史领域还涉及到档案学(Archivkunde)等。就更广义的外延而言,历史辅助科学还与考古学联系在一起。

在西欧中世纪史的研究过程中,历史辅助科学的应用范围颇广。它可以在史料学的平台基础之上,以文书学为统领,将其它多个分支领域关联起来,形成一套释读史料文本的方法,以此对西欧中世纪文献做出完备的解读。因为在释读过程中乃至之前,率先要对文献做出精准的识别,包括产生的时间、地点、所涉及的人物关系,以及文本中的语言、字体、签名、印信等。在经过对文献的真伪及其史料价值做出初步辨别之后,才能进一步开展释读文本内容的工作。这项通过研究文献的书体、语言、形态、来源等以甄别史料的性质及其价值的工作,就是对历史文献的批判之学(critical scholarship)。德语史学界称之为“史料批判”或者“史料考证”(Quellenkritik)。4它与传统中国史学的“考据之学”于内在理路上相通,在工作方法上也多有相似之处。

史料批判源自辨别历史文献的真伪,确认文本记载的内容具有它所宣称的真实性和有效性。在其发展的早期阶段,著名的实例是意大利人文主义学者洛伦佐·瓦拉(Lorenzo Valla,1406—1457)将《君士坦丁赠礼》(Constitutum Constantini)鉴定为中世纪的伪作。瓦拉主要从语文学的(philological)角度指出该文献出现了众多时代错乱的辞藻与名物,由此判定其乃后人杜撰的古罗马皇帝诏旨。也正是自瓦拉始,开创了文本研究的内证法。6而从文献的外部形制入手,开启针对文本字体与笔迹、文书体例与格式的专门之学,则要归功于法国教士学者让·马比荣(Jean Mabillon,1632—1707)。他的系统性著作《论文书学》(De re diplomatica)为后来逐渐完备起来的历史辅助科学奠定了基础。

鉴于释读中世纪史料对史学研究的重要性,本文拟介绍德语史学界如何通过历史辅助科学的帮助对文献做出基本的判断。德语学界尤为看重史料批判,在史料学的研究领域积累下丰富的经验和雄厚的基础,对中世纪文书的整理、编纂和研究工作最具代表性和前沿性。而国内学界在参考和借鉴德语学界于历史辅助学科取得的丰硕成果方面尚待补足。文中将以中世纪神圣罗马帝国皇权的所有者即德意志王国的帝王所发布的诏旨为例,对西欧中世纪官方文书的体例格式、释读要领、现代刊本等逐一给予梳理,为国内学界提供获取及释读此类文献的门径与方法,以飨方家。

二、德语学界的史料二分法

研究西欧中世纪官方文书的重要性首先在于它独一无二的史料价值。有鉴于此,须率先说明德语史学界对史料的定义、分类以及价值判断。

在德语史学界看来,一切包含过往信息的文本(Text)、实物(Gegenstand)、事实(Tatsache)都可以被视作史料(Quellen)。8从其所提供的历史信息的价值来看,可将史料分成两个大的类别:一为过往遗存(?berrest),二为记事流传(Tradition)。值得注意的是,这种史料二分法与国内世界史学界通常认知的史料划分标准有所不同。国内学界更为熟知的是以时间标准作为史料分类的原则,凡与事件发生的同时代所产生的材料被视为一手史料——最严格意义的原始史料应是目击证明;而在事件发生之后产生的都属于二手史料。1而德语学界提供的史料二分法可以对上述原则做出有益且必要的补充。

过往遗存(?berrest)是指从过去直接遗留下来的所有东西,而没有经过任何形式的过滤或者加工,特別是没有经过专以记录史事为目的的转述。2英语学界笼统地称之为文档史料(documents)。然而在现实当中,过往遗存不仅仅是指文字性材料,它所涵盖的史料大致分为3种:

(1)实物遗存(例如遗骸、建筑、器皿、工具、艺术品等);

(2)抽象遗存(例如典章、制度、法律、风俗、习惯、语言等);

(3)文字遗存(包括所有原始性的文字材料)。

保持着原貌(original)、非目的性、非刻意性是过往遗存类史料的最大优点。它是史事发生过程的直接参与者,或者是过往的直接遗留物,不含人为的判断以及主观倾向,而是以其本来面目示人。帝王颁发的诏旨就属于这一类。再例如账簿与合同,其自身功能是即时地记录和约束当时的商贸往来,写下它们的目的并不是特意为后人展示过往的经营活动。所以,它们更客观和真实地反映出商业活动的本来面目,是研究经济社会史的一手史料。不过,过往遗存类史料也具有明显的劣势。它只承载其自身产生时期的状况,在有限范围内具有时效性;它多以个体的形式出现而缺乏相互之间的关联,当个体呈点状的碎片化分布时,搜集起来零零散散,不具备条理性和系统性。由此,过往遗存一般只反映历史的个别情况或者某个面向,而无法展现彼时的全景风貌。相比较而言,记事流传类史料的优势就凸显出来。

记事流传(Tradition)是指以记录过去和描述史事为主旨的所有材料,包括文字的和口头的。3英语学界称之为叙述性史料(narratives)。记事流传类史料的主体部分是传统意义上的各类史书和纪事,例如《法兰克人史》、《查理大帝传》等中世纪史家的著作就是典型代表。4从西欧中世纪时期保存下来的记事流传的种类很多,文字性的大致有编年史(Annalen)、年代记(Chronik)、传记(Biographie)、自传(Autobiographie)、回忆录(Memoiren)等;而口头流传涵盖了神话(Mythe)、传说(Sage)、民谣(Lied)、讲述(Erz?hlung)、故事(Story)等。

记事流传类史料全部经过人为的编撰和加工,受众获取的历史信息乃间接所得。但其优点在于历史意识明确,叙述较为完整且逻辑性强。它将史事的前因后果直至具体过程告知读者或者听众,期望受众理解和全盘接受它所提供的完整敘事。然而这类史料的劣势也一目了然。在其编作的过程中,人为因素参与进来,编作者的主观意识、价值取向、能力见识、心理状态、生活阅历、叙事笔法等都会影响所记录的信息,当然还有不自觉的记事错误乃至蓄意的歪曲篡改。这必然会影响到记事流传类史料的价值,使其客观性大打折扣。特别是编作者一般只根据自己的好恶与评判标准,对自己认为重要的或者值得传承的往昔进行选择性的记述,受众获得的信息则必然受到编作者眼光和倾向性的限制。例如西欧中世纪编年史的著者多为基督教会的教士,他们更多地关注和记录政治事件和教会事务,普罗大众的日常社会生活相对被忽视。

综上所述,德语学界史料二分法的核心标准是,是否有人为的主观因素参与其中。无目的性、不具主观意识的史料,归属于直接性的过往遗存,乃价值上乘的一手史料。与此相对,如果是以记录史事为根本目的,传播的形式又为转述的史料,则应划归到间接性的记事流传类,其史料价值不及前者。因为后者经过了检选、过滤、加工、修饰、转述等人为的工作,严格地讲可归入二手史料。本文所讨论的西欧中世纪的官方文书属于过往遗存类史料中的第三种,即文字遗存。这些文献直接出于中世纪帝王处理政务和信息传达之所需,并不是专为记录史事,所以具有一手史料的价值。中世纪史家著作中的很多内容虽然是根据这些官方文书(或者它们的抄本、复本、记录摘要等)编撰而成,但由于经过了编作者的转述,应归入二手史料之列。只不过,当文书的原件以及各种复本佚失的时候,史家著作成为相关信息来源的唯一渠道,此时由于一手史料的缺失,造成二手史料地位和价值的相对上升。

三、史料学辑要

德语史学界将西欧中世纪的文书(diploma)定义为按照固定格式撰写、经过认证的、具有实质性法律效力的书面文件。1文书大体可分为官方和私人两类。而官方文书又可细分为由帝王诸侯等世俗君主发布的上谕诏旨,由教宗等教会君主发布的令状,以及由城市发布的文件等。官方(帝王诸侯、教会、城市)以文字的形式将所处理的事务写定下来,颁发出去,通过官方的权威令其生效且被执行。可见,官方文书是中世纪西欧政务当中的枢纽环节,起到确定、承载、传播和稽查信息的作用。

西欧中世纪时期遗留下来的官方文书是后人洞悉当时历史的重要史料。此类文书内容涵盖了内政、外交、立法、行政、经济、战争、和约、世俗政权与教廷之间的关系等各个方面。特别是帝王发布的各种诏旨,在当时具有法律效力。此乃罗马帝国时期开启的政治传统。2时至西罗马帝国灭亡前后,战乱迭起,社会动荡,政务执行及信息传达的传统相应经历了一个衰败期。官方文书的发布在西欧一度中断,在文化与书写能力较为落后的各地蛮族王国当中也不盛行。直至8世纪,各国的王廷才重拾罗马遗风,以颁发官方文书的形式逐渐完备政务管理体系。然而时过境迁,中世纪帝王的官方文书无论从外部形态还是内容格式,皆与古罗马皇帝发布的诏旨大不相同。另外,中世纪西欧是基督教会主宰文字书写的时代,宗教信仰因素在官方文书中也被鲜明地表现出来。帝王的官方文书到11世纪逐渐成熟,形成了自己独特的格式。至13、14世纪,该文书格式又被诸侯和城市等世俗权力的所有者普遍接受和采用。3由此,中世纪帝王颁发的诏旨是掌握官方文书释读方法之源,更是研究中世纪政治史与制度史的基本史料。

针对中世纪的官方文书,须从内外两条路径展开史料批判和释读工作,外是指文书呈现出的物理状态例如材料和形制等,内是指文书的格式与体例。下文所列举的是历史辅助科学门下最为紧要的几个分支领域,它们既各自独立,相互之间又存在交叉重叠。通过对它们的综合运用,方能对中世纪官方文书做出全方位的考查,并准确地解读文书中的核心信息。

史料学:首先要考查文书的外部物理特征。西欧中世纪书写文字的载体是畜皮纸(pergamentum),这与古代已大有不同。古代地中海世界书写文字的重要载体之一是草纸,其原材料是盛产于埃及的一种叫莎(suō)草(papyrus)的芦苇。2对草纸的研究是一门独立的学问即草纸学(Papyrologie)。3草纸一经写定不易涂改,难以重复使用,且保存难度大,怕水、怕火、怕折,卷成轴后既容易断裂破碎也会受潮粘连在一起导致腐烂。阿拉伯人在7至8世纪的扩张,使得包括埃及在内的整个沿地中海的北非地区被纳入阿拉伯帝国的版图,信仰基督教的欧洲无法再从埃及获得草纸。4最晚从7世纪开始,西欧世俗君主发布的文书就已改用畜皮纸,罗马教廷的草纸存货用至10世纪末也完全耗尽。从此,西欧的文书载体成为了畜皮纸的一统天下。5畜皮纸一般用羊皮、牛皮等制成,也用少量的驴皮。制作工艺是先将牲畜皮浸入石灰水中数周,泡“熟”去毛,然后拉伸展开晒干,再压平,清洗干净,最后用白垩粉打磨抛光,即获得较为平整光滑略呈白色的一整张畜皮纸。在开始书写之前,根据文书内容的多少剪裁成不同尺寸的适用小张。虽然牲畜皮有毛的外层比贴肉的内层要粗糙,但经过上述工艺的加工,内外层可获得基本相同的光滑效果,均可用于书写。其中,书写文字的一面为正面(recto),反面(verso)多数时候不再着字,个别情况会留下文书撰写者的记号,以此标明写手为谁。相比草纸,畜皮纸结实耐用,能够长期保存,易卷成轴,也能折叠,还可以装订成像现代书籍一样的册子。另外,畜皮纸可以用小刀刮去讹误之处修订,较厚的畜皮纸甚至可以将整篇文字刮去,重新获得一层空白的页面,再撰写新的文本,也就是重写本(palimpsestus / rescriptus)。

西欧中世纪的书写用笔起初还是来自植物茎秆,亦如古代。自7世纪开始越来越多地改用禽类的羽毛,常见的是大鹅和乌鸦的羽毛,因其毛管较长较粗、相对结实,便于削尖成笔头。只有位高权重者才在羽毛笔管下端插上金属笔头,例如银的或者铜的,但比较少见。

墨水一般是用五倍子加矾用水调和而成,其它的成分还包括煤炱、树胶、植物烧成的炭黑、葡萄酒、醋等等。添加的配料不同会使墨水的颜色有深浅之分,例如灰色、黄色、红色、褐色、黑色等,也可以添加银粉或者金粉。制成的墨水放入用牲畜角做成的容器当中,与羽毛笔一起可以随身系在腰带上。

语文学:从古罗马到中世纪,拉丁文在西欧官方文书使用的语言当中始终处于统治地位。当然,中世纪西欧的社会历史也对拉丁语本身产生了影响,例如一些口语词汇、民族语言的词汇进入到拉丁文的书面用语当中。这导致中世纪拉丁文不再像古典拉丁文那么优雅,语法的规范程度相应下滑。所以,中世纪时代被认为是拉丁文质量的衰落期。6甚至一些词汇的词义也发生了变化。例如comes一词在古典拉丁语中是“随从”的意思,在中世纪拉丁语中是“封臣、伯爵”的意思。这种词义的引申与中世纪封建制的确立直接相关。还有一些中世纪拉丁语的词汇需要借助专门的词典才能理解。7另外,中世纪拉丁文亦如古代,依然没有标准的句读,句子与句子之间只是粗略地标注类似于句点的分隔符,这在官方文书中也不例外。

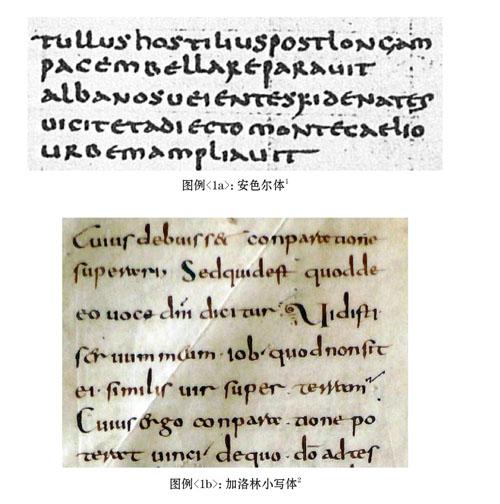

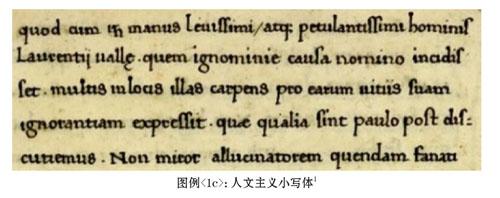

文字学:拉丁文字母在中世纪时期经历了一个从大写到小写、从正体到草体的发展过程。3期间出现了多种字体,通过研习文字学可以掌握每种字体的书写规则,以便正确辨认和释读相关的文本。其中有几种是文书中的常见字体,也在拉丁字母的字体发展史上占据着重要地位。例如安色尔体(Unziale / uncialis)体现出来的是古典拉丁字母从方正的大写体向小写体的过渡,常见于4—6世纪时期的文书当中(见图例<1a>)。8世纪出现的加洛林小写体(karolingische Minuskel)规范了拉丁字母的小写字体,字体清晰,便于书写,易于识读,在提高书写准确度的同时兼具美感(见图例<1b>)。加洛林小写体在抄写和流传古代文献的事业中起到了承前启后的重要作用。4为了加快书写的速度,草写体(Kursive)在文书当中也经常被使用,但字母之间的连接线较多,不易辨认。后来,14世纪以降的人文主义学者再次强调加洛林小写体的规范作用和书写意义,并在其基础之上发展出人文主义小写体(见图例<1c>),为后来制作拉丁字母的印刷体奠定下基础。文字学中的一个难点在于,中世纪的文书无论使用哪种字体都经常会出现单词或者词组的缩写。缩写具有一定的时代特征,不同时期通行的缩写会有所不同,不同的執笔人所使用的缩写习惯也会呈现个性化的特征。为了正确释读,专门的词典必不可少。

年代学:中世纪文书在结尾部分一般要写明签发时间,常见的纪年方式有3种,它们可能会在帝王的诏旨中同时出现。研究者可以分别检查其各自的正确性,相互验证以辨文书真伪,并为历史事件断代。

第一,以当时在位的帝王自登基以来第某年(anno regni nostri...)纪年。但这种纪年只是一个相对的时间概念,研究者可根据历代帝王年表对照出实际的年份。

第二,沿用罗马帝国每15年一轮的课税年(indictio,汉译也作“小纪”),标明签发文书的年份是15年中的第几年,例如indictione tertia就是15年课税周期中的第3年。第一个课税周期是从公元前3年开始算起,也就是说公元元年已经是第一个课税周期中的第4年。由此计算课税纪年的方法是在基督纪年的数字之上先加3,再除以

15,所得的余数就是该基督纪年所在课税年的

数字,例如公元16年,先加3,再除以15,余数是4,也就是说公元16年是它所在的课税周期中的第4年。课税纪年方式在罗马皇帝君士坦丁一世(Constantinus I,306—337年在位)时期被确定下来并进入到官方文书当中,之后被整个中世纪所沿用。3一般而言,课税纪年方式不会单独出现在文书当中,而必须与其他纪年方式相配合。也就是说,单纯依赖课税纪年根本无法确定具体的年份,它只能为其他纪年方式——例如基督纪年——提供进一步的确证。当文书同时标明了课税纪年和基督纪年的时候,研究者可以用上述的计算方法校验两者的一致性。不过,中世纪时人算错课税纪年的情况不在少数。所以,课税纪年很难用来作为辨伪的决定性证据。对研究者而言,课税纪年在文书辨伪当中只有些许的辅助作用。

第三,西欧中世纪文书最常用的是基督纪年,将耶稣·基督降生所谓“道成肉身”那年定为公元元年,由此算起第某年(anno incarnationis dominicae...)。这种纪年方式与现在的公元纪年一致。1中世纪沿用的是儒略历,即1年12个月365天。中世纪文书中的具体日期不是直接写明某月某日,而需要用加减法计算出来,这也是沿用了罗马人的传统。西历每个月都有3天为基准点,各有其名——借用中国农历的朔日与望日:每月的第1天叫kalendae(朔日);idus(望日)是在三月、五月、七月、十月的第15日,在其它月份的第13日;还有一个日子叫nona(或可译为“数九日”), 2它是三月、五月、七月、十月的第7日,其它月份的第5日。

中世纪时人以上述3个基准日子中的一个为起点,往回数若干天,这个“若干天”就是写在文书上面的数字——但它不是实际的日期!实际日期的计算方法是在基准日所代表的数字上加1——因为基准日本身也算1天,再减去“若干天”的数字,得数才是实际日期。例如“v idus ianuarii”的计算如下:一月(ianuarii)的望日(idus)是13号,“若干天”的数字是5(v),13加1再减5得9,所以这个表述要记载的实际日期是1月9号——既不是1月5号也不是13号!再例如凯撒(Caesar)遇刺是在公元前44年3月15日,这一天正好是三月的望日,可直接记为idus martii,就无需再计算。

印玺学:印玺(sigillum)是中世纪官方文书中必不可少的组成部分,文书加盖颁发一方的印玺以兹证明文书的真实性和权威性。中世纪的印玺在很大程度上替代了签名(signum),与签名具有同等的唯一性。3印玺在很大程度上解决了中世纪时人包括帝王诸侯在内大多不通文墨的困境——拉丁语印玺(sigillum)这个词就是从签名(signum)衍生出来的。它从7—8世纪开始在官方文书中出现,9—10世纪被接受为最具权威性的认证手段,加盖过印玺的官方文书才“货真价实”。除发布人以外,文书的撰写人、认证人等也可以加盖自己的印章,以证其效。时至14世纪,印章在西欧被社会各界普遍使用,甚至农民签订契约也可以加盖自己的印章。除个人以外,城市、社团、行会都使用印章,例如各所中世纪大学作为学人社团就拥有自己的印章。总之,能行使职责、承担义务的“法人”——包括自然人、社团、机构等,都具有制作、持有、使用印玺或印章的权利。

印玺本身一般由金、银、铜、铁、锡等各类金属铸成,或者用木头、石头等材质雕刻而成。印玺的大小不等,比较多见的形狀是圆形,也有多边形、椭圆形、盾形等。印玺上铸刻的内容是持有人的姓名、称号、头像、身像、纹章、象征物、或者宗教题材的标志等,刻法多为阴文。皇帝的印玺因为异常重要,设置专门的掌玺官(sigillator)负责保管。

加盖印玺的材料大多是用蜡,以蜂蜡、树脂、柏油等混合制成,通常为淡黄色或者深黄色,也可以添加配料调成红、绿、黑等颜色。将蜡加热溶化后,滴在文书的结尾处,在热蜡上加盖印玺,待冷却凝固后蜡印就粘在了文书上面。也可以先将蜡印单独做好,用麻绳、畜皮条等悬挂在文书的下端(sigillum pendens),但这样做会因断裂而丢失印玺。给文书加盖印玺的材质还可以使用金属,常见的是铅,非常重要的文书则用白银或者黄金,就是通常所说的“金玺”(bulla aurea)。金属质地的封印一般都采用悬挂的方式(见图例<2>)。另外,凡使用过印玺的文书,接受一方要为此向颁发方付费,也就是印玺税。

文书学:上文所述历史辅助科学各个分支领域或多或少都与文书学交叉重叠。它们从各自的视角、以各自的标准检验文书中的某个特定部分,成为文书学的广泛外延,综合起来对文书内外形制与内容进行全方位的考查。另有一些细节之处,专属中世纪官方文书的文书形制和格式要求,举要如下。西欧中世纪帝王发布的官方文书一般在文书第一行句首以基督的象征符号(Chrismon)开头(见图例<3>),或者画一个十字架,以此表达对基督教信仰的虔诚。在文书的结尾部分,除加盖印玺之外,颁发方应亲笔签名。由于世俗君主大多不会写字,签名一般由公文官等人代笔。常见的方式是将君主名字的字母组合拼写到一起,形成一个完整的图形。但是,须在上面留一处缺笔,例如空一横划、空一竖道、或者两者皆空,最后由君主亲手添上所缺笔划,其含义既是亲笔签名(见图例<4>)。

在官方文书的格式方面,中世纪公文中发展出很多行文规则(formulae),它小到固定的遣词用语、句式表达、文本模块,4大到整篇文书按照一定的模式套写下来,篇篇雷同。5中世纪帝王最常颁发的一类诏旨叫做特许状(privilegium)——教宗发布的特许令(bulla)也属此列。6特许状是权力的主宰者颁布政令、律法、公告,或者颁发特许权、豁免权,以及施予馈赠,乃至签署合约时所使用的公文,是官方文书高度程式化的典型。特许状的行文格式有固定的模式,一份正规且完整的特许状包括序言、正文、结尾三大部分:序言中写明特许状的颁发方与接受方;正文是文书的实际内容和要解决的具体事务;结尾是颁发的时间、地点、颁发人、撰写人以及见证人的签名等。特许状的下端加盖或者缀有颁发方(包括见证人等)的印玺。总之,西欧中世纪的特许状(以及特许令)是记载、颁发、确认特许权的诏旨,它以文字的形式将特许权固定下来,具有官方的权威性与持久的法律效力。1了解特许状的固定格式,也就掌握了帝王诏旨的行文规则,以便有的放矢地释读文书的核心内容(见下页表格<1>)。另外,教宗特许令格式与帝王特许状格式大致相同。

四、中世纪德意志帝王诏旨的现代刊本

当然,中世纪时期的官方文书不可能百分之百都以原件形式遗留下来,而是多有佚失和损毁。所幸,后世获取中世纪官方文书的相关信息还有两条重要渠道。

第一,接受方会将官方文书抄写一份复本保存,或将从各个时代、不同的君主那里获得的公文全都抄录复本后集在一起编成存案册(chartularium)——9世纪之后开始普及起来。例如根据存案册编辑出版的中世纪巴黎大学从君王、教会、城市所获的官方文书足有4大册,3另有补编6册。4存案册中的复本未必按照文书原件的格式抄录,它旨在记录原件的核心内容,存档后以备稽查。在原件丢失的时候,存案册中的复本,特别是注明了原件上签名、印玺等特征的完整复本,可以被视为与原件有同等效力。从史料学和史学研究的角度来看,存案册是对已遗失或被损毁原件的重要补充,其史料价值常被等同于过往遗存。

第二,官方文书的发布方会留存文书的草稿,或者将正式颁发出去的文书内容系统地计入登记簿(regesta)——教廷从6世纪既已开始对文书内容进行登记。登记簿中的记录一般忽略行文格式,以保存文书主要内容为目的,多以正式撰写之前的草稿作为抄录信息的来源。它同样是对损佚原件的重要补充,其信息价值同样堪比过往遗存类的史料。例如教宗因诺森三世(Innocent III,1198—1216年在位)曾经发布过4千余份特许令,其中仅有54份的原件流传下来,幸好有登记簿抄录下了余者的主要内容。5登记簿可以支撑起现代史学丰富的研究视角。例如,由于登记簿是某位君主在一段时期之内颁发的诏旨总汇,研究者可以藉此聚焦君主的政务要点及其执政风格等;方家还可以通过登记簿透视特定的公文官、公证员、执笔人的文体风格和书写习惯等,藉此洞察中世纪政治领域内部的细节之处。

当下,若要查阅中世纪德意志帝王颁发的诏旨,已有成熟且方便获取的现代刊本可用。1819年,德语学界开启了与中世纪历史文化相关文献的搜集与整理工作,其主旨是将与日耳曼(德意志)历史有关的所有文字性材料全部汇总,经过校勘编辑,出版供学术研究所用的高质量刊本。中世纪神圣罗马帝国的皇帝以及德意志国王所发布的官方文书是这项工作的重中之重。历代学者经过至今整整两个世纪的持续努力,通过从欧洲各地的档案馆、图书馆、博物馆等地搜罗原件以及各类抄本、复本,系统且连续编纂出版了卷帙浩繁的《日耳曼史料集成》(Monumenta Germaniae Historica,MGH),是为自6-16世纪所有与德意志国家及民族相关的文字性资料遗存的总汇。这一工作所获得的巨大成功为国际学界所公认。而今,《日耳曼史料集成》作为集大成的资料宝藏,是研究中世纪时期的德意志王国乃至整个西欧历史与文化不可或缺的史料来源。1而且,电子版《日耳曼史料集成》(dMGH)提供免费在线阅读全文。2整部《日耳曼史料集成》共分为5个部分(Abteilungen),每部分包含多种性质的文献(见表格<2>)。

针对其中的第三部分“官方文书”,在编纂《日耳曼史料集成》的过程中,学者们同时完成了另一部重要的汇编成果《帝国实录》(Regesta Imperii,RI)。这项工作始于1829年,其初衷是为编纂《日耳曼史料集成》做准备,即一边搜集整理德意志帝王诏旨的原件及复本,一边阅读并摘录出每份詔旨的主要内容,以便将它们按其发布的时间顺序系统地排列起来。随着《日耳曼史料集成》收录的官方文书不断地增多,《帝国实录》本身的独特价值逐渐显露出来。首先,《日耳曼史料集成》刊印的官方文书都是拉丁语文本,《帝国实录》则提供相应内容的德语摘要,只在必要之处引用部分拉丁语原文。其次,从加洛林王朝的奠基者丕平三世(Pippin III,751—768年在位),至哈布斯堡王朝的皇帝马克西米利安一世(Maximilian I,1486—1519年在位),中世纪德意志帝王发布的官方文书浩如烟海。例如德意志国王、神圣罗马帝国皇帝弗里德里希三世(Friedrich III,1440—1493年在位)一人发布的诏旨就有约5万份传世。而《帝国实录》正可以作为751年至1519年间,中世纪德意志帝王及神圣罗马帝国皇帝发布的所有已知诏旨的索引。研究者可以通过它稽查检索历代帝王的日常政务及相对应的诏旨信息。藉此,《帝国实录》呈现出了历代帝王政治生活的概览。再次,《帝国实录》至今共汇编出版了100余册,其中包含约14.5万条记录。它虽不是官方文书的全文,却提供找寻史料的重要线索。它在每条记录后面指明相对应的诏旨在《日耳曼史料集成》中的位置,并附有相关的参考文献,包括经过编者整理的原件形制、版本流传、接受史、以及现代学界对文本内容的讨论等,均是作文献学研究的基础信息。综合视之,《帝国实录》早已不是《日耳曼史料集成》单纯的配套之作,而是学界研究中世纪德意志历史的重要辅助工具。现在,《帝国实录》业已全部数字化上线(RI Online),提供免费阅读及检索功能。

《帝国实录》的内容架构按照朝代更迭的时间顺序,大致分为14个系列,每个系列出版的册数则根据各朝帝王发布文书的数量多寡而不尽相同(见表格<3>)。

《帝国实录》展示出其自身价值之后,德语国家的史学界成立了专门的机构,将相关的汇编工作独立运行,在掌握一手史料的基础之上又展开了研究工作,所形成的丛书系列“中世纪皇帝与教宗历史研究—《帝国实录》附刊”(Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu Regesta Imperii),至今已出版40多部史学专著与论文集。另外,基于网络带来的便利,《帝国实录》的主页上还免费开放文献目录查询(RI OPAC),2更丰富了自身的研究辅助功能。方家可以据此搜索到有关中世纪研究著作的海量出版信息,涵盖西欧各主要语言。

《日耳曼史料集成》与《帝国实录》不但是研究中世纪德意志帝王诏旨的资料来源,还提供了可资借鉴的工作模式——专业学科的机构化以及机构之间的协同合作。首先是它们的主持机构能够应时而变(mutatis mutandi),随着信息时代的到来与时俱进,充分发挥数字化与互联网为人文学科的基础研究所提供的开放性与便利性。其次是两者都由专门的研究机构负责。《日耳曼史料集成》由德国“中世纪德意志研究所”(Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters)负责,其总部自1949年起从柏林迁至慕尼黑。与该研究所展开合作的不仅有慕尼黑大学、德国巴伐利亚州立图书馆、还有奥地利学术院(?sterreichische Akademie der Wissenschaften)等机构。《帝国实录》自1980年代以来由德国的美因茨学术与文学院(Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)主持,主要合作者还包括德国的柏林—勃兰登堡学术院(Berlin-Brandenburgische Akademie)、奥地利学术院之下的中世纪研究所(Institut für Mittelalterforschung)等10余家机构。《日耳曼史料集成》和《帝国实录》所承载的资料信息根本无法依赖一朝一夕的某项工程或者某个项目完成,而是需要固定的机构与专业的人员,才能打造持久、稳定、高质的工作平台。而且,两者在体量上和技术上更不可能由个人或者某个研究组单独承担,而是需要多种类的学术机构和各个相关领域的专家通力协作,方可实现鸿篇巨制。

毋庸讳言,即便是经过整理与鉴别的中世纪官方文书,仍无法完全排除一些赝品伪作躲过编者的鉴别进入了现代编本的可能性。事实上,也有一些在方家看来依旧存疑的文献——尤其是出自中世纪早期的一些诏旨,虽然尚无法确定其真伪,却也被收录其中并刊印出来。这有待学界的进一步探究。可见,即便是文书学专家也不可能对如此巨量文献中的每篇都抱有绝对把握。对于历史学家而言,倘若完全缺乏文书学的基本训练与鉴别意识,在不自觉当中误判、误识、误解文本,就会无法避免地做出与史实不符的结论。法国著名的中世纪史学家、《封建社会》的作者马克·布洛赫(Marc Bloch,1886—1944)曾经写道:“历史学家对于其职业中的所有重要技艺至少应略知一二,这不仅是有益的,而且是必须的。哪怕这只是为了事先了解工具的用途以及运用工具的困难。”1所以,从文书学角度对历史文献做出基本的判断,依然是进行科学的历史研究工作之前提与基础。有鉴于此,我国的欧洲中世纪史学者要不断加深史料学方面的学识;同时,作为一级学科的世界史也应在历史辅助学科领域开拓进取,逐步形成自主且完备的学科体系。