主要环境内分泌干扰物疾病负担的研究进展

王航,张李一,张蕴晖

复旦大学公共卫生学院/公共卫生安全教育部重点实验室,上海 200032

疾病负担是指由于疾病带来的损失,包括经济上的损失、生命质量的恶化和生命年的损失[1]。疾病负担包括疾病的流行病学负担和经济负担。流行病学负担主要包括发病率、患病率、死亡率、门诊和住院率、药品利用情况、健康调整寿命年、伤残调整寿命年(disability-adjusted life years,DALYs)、减寿年限等。疾病的经济负担则包括医疗保健的成本,社会、工作单位、雇主、家庭、个人支出的疾病成本[2]。

据世界卫生组织统计,在全球范围内,22%的疾病负担和23%的死亡可归因于环境因素[3]。环境危害因素主要分为有机磷/有机氯农药、环境内分泌干扰物(endocrine disrupting chemicals,EDCs)、空气污染、气候变化、重金属污染、水污染、职业危害因素等。然而,目前全球疾病负担研究所关注的环境危害因素有限,主要为空气污染、饮用水卫生和职业危险因素等,极大地低估了其他环境危害因素的疾病负担[4]。

中国主要的EDCs是人为源EDCs,各种环境介质中存在的EDCs主要有以下几种:水体中主要存在有机氯农药、重金属(铅、汞等)及双酚A(bisphenol A,BPA);土壤及沉积物内主要为多溴联苯醚(polybrominated diphenyl ethers,PBDEs)、滴滴涕(dichlorodiphenyl trichloroethane,DDT)、邻苯二甲酸酯类(phthalate esters,PAEs)、重金属(铅、汞、镉)、多氯联苯等;大气中主要有PAEs及有机磷酸酯类(organophosphate esters,OPEs)[5]。从全球范围来看,关于EDCs疾病负担的研究主要集中在八类物质:PBDEs、OPEs、PAEs、BPA、DDT、铅、镉、汞。

目前环境危害因素疾病负担评估主要是基于比较风险评估方法:以DALYs为核心指标建立的方法,为公共卫生政策制定提供了国际公认的标准化并且有可比性的疾病负担评价指标。该方法首先需要明确环境危害因素,如采用Copeland计分排序法和证据权重法,对不同的污染物危害特性进行排序,从而明确环境中可能对人体健康造成危害的因素;且此危害因素与相应的健康结局之间要存在有统计学意义的因果关系,并满足暴露资料容易获取的条件。其次,根据明确的环境危害因素,查阅文献,寻找相应的健康结局。随后通过系统综述、meta分析、敏感性分析及专家咨询法来量化环境危害因素的相关危险度以及人群归因分值。最后进行环境危害因素所致流行病学负担和经济损失的评估。但是由于疾病负担评价的复杂性,绝大多数其他环境危害因素,特别是化学污染物,所导致的疾病负担和社会经济影响仍然没有得到充分认识和解释。因此本文对关键环境危害因素疾病负担的研究进展进行梳理,以期为未来研究提供参考,指明方向。

1 PBDEs

1.1 PBDEs的危害

由于PBDEs 具有优良的阻燃性能而被广泛地运用于生产生活中。人类接触PBDEs的主要途径为饮食摄入、呼吸等。环境中PBDEs 的污染源主要有污水、底泥、室内空气、食物(蛋类、鱼类、肉类、大米、蔬菜等)。Harrad 等[6]测得英国西米兰德郡的城乡交界处土壤中总PBDEs 的质量分数范围为0.07~3.9 ng·g-1(以干重计)。广东省清远市是中国电子废弃物拆卸地之一,其农村土壤中PBDEs 的平均质量分数为(19.0±20.1)ng·g-1(以干重计)[7],远高于英国研究的结果。Shao 等[8]报道,北京市周边地区地表水中PBDEs的质量浓度在0.0797~2.80 ng·L-1之间,平均值为(1.44±0.57)ng·L-1,高于珠江水域(平均值:0.388 ng·L-1)、海南(0.315 ng·L-1)和香港(0.089 ng·L-1);和其他国家相比,也明显高于美国(0.001 ng·L-1)、欧洲(范围:0.005~0.64 ng·L-1)或英国(0.062 ng·L-1)。2015年中国巢湖的一项研究测定了沉积物中9 种PBDEs 的质量分数,其范围为0.001~2.75 ng·L-1,平均值为1.15 ng·L-1[9]。研究发现,欧洲和北美沉积物中PBDEs 的浓度总体高于亚洲,且在污水排放区和电子垃圾拆卸区更为明显[10-12]。美国密歇根的一项研究测定了室内尘土中PBDEs 的含量,结果显示其质量浓度中位数为8 754 ng·L-1[13],较加拿大渥太华的研究结果高(质量浓度中位数为1 800 ng·L-1)[14]。中国广东省清远市家庭住宅尘埃中的PBDEs 质量分数最大值达157.5 mg·g-1,主要受室外电子垃圾处理活动的影响,后随大气颗粒物进入室内[15]。PBDEs进入人体后,主要蓄积在血液、脂肪、母乳中,且可通过胎盘屏障进入脐血,具有肝脏毒性、生殖毒性、免疫毒性、神经毒性,会干扰甲状腺激素和性激素[16]。

1.2 PBDEs 的疾病负担研究进展

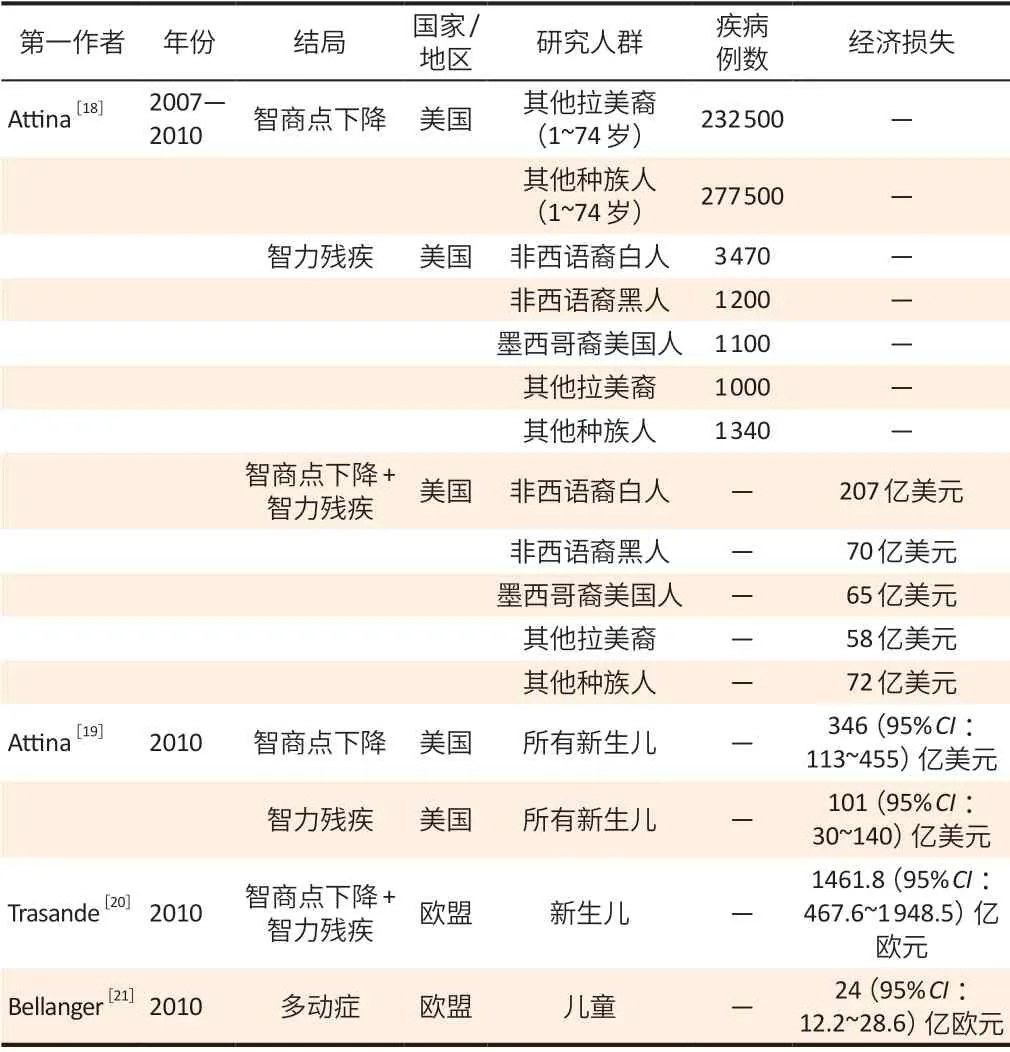

目前关于PBDEs 的疾病负担研究较多,主要关注的健康影响为神经毒性和生殖毒性。欧盟及美国的多项研究显示PBDEs 对智力发育以及男性生殖系统有较大的损害[17-21](表1)。但目前很少有研究关注其在肝脏毒性和免疫毒性等方面的疾病负担,因此开展这类疾病负担研究很有必要。另外,目前关于PBDEs 疾病负担的研究主要集中在美国和欧盟,其他国家和地区缺乏此类研究。因此,开展不同国家或地区的研究并进行区域比较,可发现不同国家或地区之间的差异,对于有针对性的全球卫生治理具有重要的参考价值。

表1 PBDEs 疾病负担代表性研究Table 1 Representative studies on the burden of disease attributable to PBDEs

2 OPEs

2.1 OPEs 的危害

OPEs 由于其阻燃性能良好、价格低廉且易于制得,被大量生产和应用到各行各业,目前在环境中广泛存在。土耳其布尔萨市的土壤中总OPEs 的质量分数范围是38~648 ng·g-1(以干重计)[22]。中国广东省广州市67 份土壤样本中OPEs 质量分数范围在41~1 370 ng·g-1(以干重计)[23],可以发现广州市和布尔萨市的土壤污染程度较为严重。2014年韩国饮用水中OPEs 的质量浓度范围为未检出~1 660 ng·L-1[24],与2012年中国的结果相比(85.1~325 ng·L-1)[25],其上限更高。研究者对尼泊尔加德满都谷地的巴格马蒂河中的沉积物进行检测,发现8 种OPEs 的总质量浓度范围为983~7 460 ng·L-1(以干重计)[26],明显高于欧洲3 条河流[0.31~549 ng·L-1(以干重计)]沉积物中OPEs 的质量浓度[27]。Kim 等[28]报道,2018年美国纽约奥尔尼巴地区空气中15 种OPEs 的总质量浓度范围为2.96~635 ng·m-3,其中汽车零件商店的空气浓度最高。刘琴等[29]在2016年测定了成都市高校和住宅室内环境灰尘中的总OPEs 质量浓度,其范围为317.44~2 566.97 ng·L-1,较发达国家低,且停车场的浓度较低,但体育馆、寝室、教室的浓度较高,说明室内灰尘中OPEs 的浓度与经济状况以及人群活动存在相关性。OPEs 可以通过呼吸道、手-口途径、皮肤接触以及直接摄入等方式进入人体,在乳汁、尿液和血清中均可检测到OPEs。过量的OPEs 暴露可造成神经毒性,导致认知功能障碍,引起生殖障碍,影响人体的激素水平等[30]。

2.2 OPEs的疾病负担研究进展

目前关于环境OPEs 暴露的疾病负担研究主要关注的健康效应为智商点下降和智力残疾[17-21](表2)。而生殖功能障碍作为OPEs 一个重要的健康结局,却很少有研究关注,未来的研究可多关注此方面,以完善对OPEs 暴露致疾病负担的研究。

表2 OPEs 疾病负担代表性研究Table 2 Representative studies on the burden of disease attributable to OPEs

续表2

3 PAEs

3.1 PAEs的危害

PAEs 是一种典型的EDCs,主要用作塑料的增塑剂,故在食品包装材料、办公学习用品中有大量的应用。Kim 等[31]报道,广州市土壤中邻苯二甲酸二异辛酯(di-2-ethyl hexyl phthalate,DEHP)质量分数的上限为264 000 ng·g-1(以干重计),远高于土耳其[22],其分量分数范围分别为25~1 600 ng·g-1(以干重计)和12~1 900 ng·g-1(以干重计)。单晓梅等[32]选取了合肥两个水厂不同水期的水样,测出其中PAEs 的质量浓度分别为2.73~8.14 μg·L-1(水源水)、1.91~5.06 μg·L-1(出厂水)和1.12~6.59 μg·L-1(管网末梢水)。一项印度的研究发现,科钦河口沉积物中的PAEs 质量分数在季风前为44~1 723 ng·g-1(以干重计),季风时为331~1 747 ng·g-1(以干重计),季风后为1 402~3 121 ng·g-1(以干重计)[33]。中国钦州湾入海口沉积物中的PAEs 检出率为100%,质量分数在4 158~8 455 ng·g-1(以干重计)之间,平均值为7 011 ng·g-1(以干重计),且主要是DEHP[34]。关于PAEs的大气污染状况,Tran等[35]在越南北部收集了97 个室内样本,结果显示10 种PAEs的质量浓度范围为106~16 000 ng·m-3,并且理发店的浓度最高。2014年在美国纽约奥尔尼巴地区开展的研究发现美发场所的PAEs 质量浓度中位数最高,为2 600 ng·m-3[36]。由此可见,美发场所空气PAEs 污染较重,需要引起重视。在中国,秦晓雷等[37]发现室内灰尘中PAEs 质量分数均值为599 μg·g-1(以干重计)。PAEs可以通过呼吸道、皮肤接触及消化道等途径进入人体,在人体的尿液、血液和汗液等样本中均有其代谢物检出[36]。研究显示,过量的PAEs 暴露会导致过敏性疾病(如儿童哮喘)、甲状腺功能异常、成人肥胖、糖尿病、生殖发育异常等[38]。

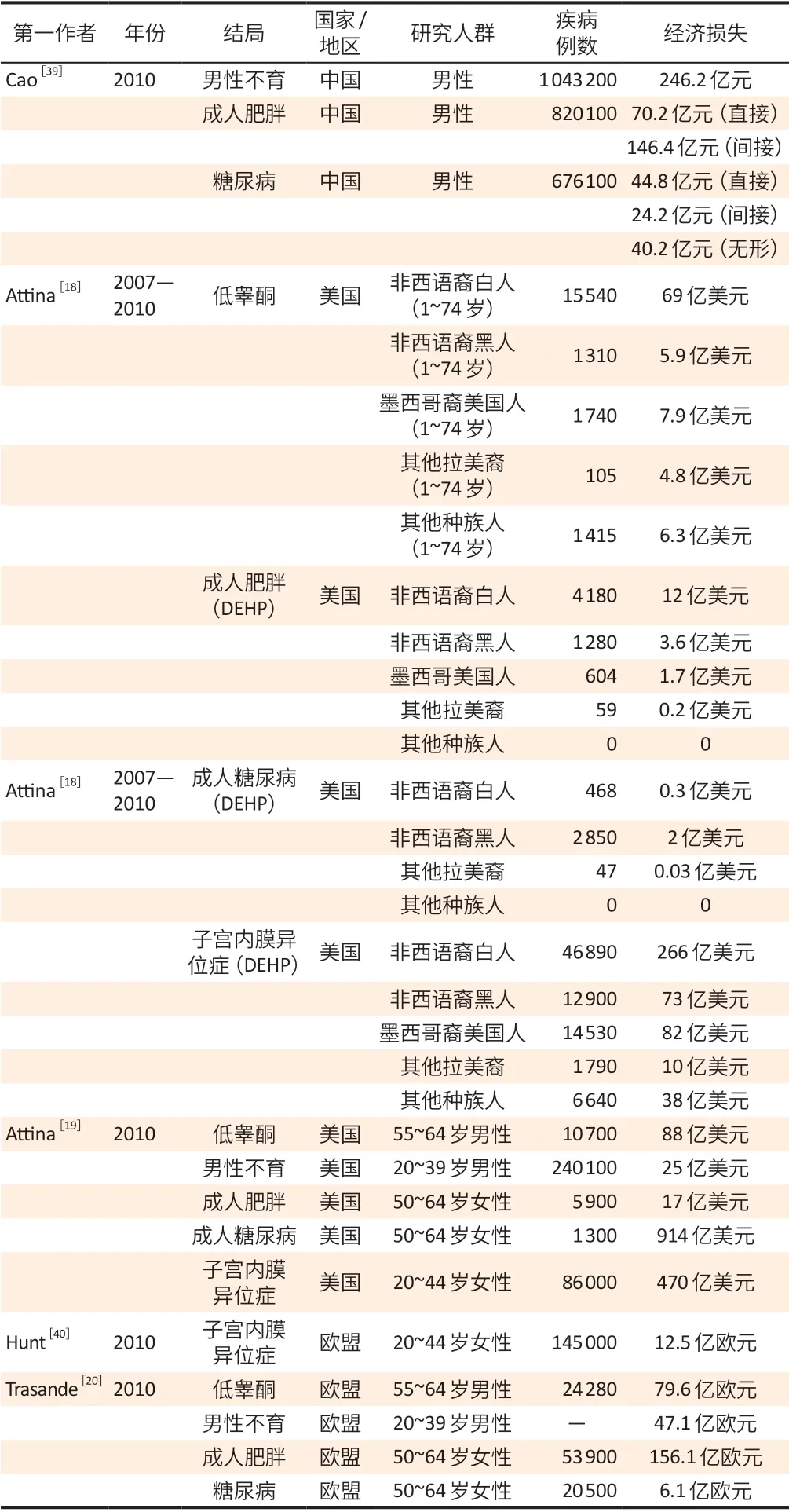

3.2 PAEs 的疾病负担研究进展

目前PAEs 暴露的疾病负担研究主要关注的健康效应为生殖发育异常、糖尿病及成人肥胖等[18-20,39-40],故采取相应的措施来限制PAEs 的使用具有重大的公共卫生意义(表3)。

表3 PAEs 疾病负担代表性研究Table 3 Representative studies on the burden of disease attributable to PAEs

4 BPA

4.1 BPA的危害

BPA广泛应用于工业生产中,可通过多种途径进入水环境并造成污染。宋善军[41]报道中国浙江省某工厂周边土壤中BPA的质量分数范围为ND~331 ng·g-1(以干重计),且该值随到工厂距离呈指数下降。欧洲土壤基质中BPA质量分数最大值达140 ng·g-1(以干重计),较美国(14 ng·g-1)高[6]。Staniszewska等[42]在格但斯克海湾沿岸地区的地表水中检测出BPA的质量浓度范围为<5.0~277.9 ng·L-1。而刘畅伶等[43]在珠江口的典型河段内测得BPA的平均质量浓度为23.54~2 189.88 ng·L-1。单晓梅等[32]选取了合肥两个水厂不同水期的水样,测出其中BPA 的质量浓度分别为9.57~15.70 ng·L-1(水源水)、2.74 ng·L-1(出厂水)、1.03~3.01 ng·L-1(管网末梢水)。2012年在美、日、韩三国的工业区的沉积物中发现了多种BPA,其平均检出质量分数为117 ng·g-1(以干重计)[44]。2017年报道中国太湖的沉积物中BPA质量分数范围为3.94~33.2 ng·g-1(以干重计)[45]。2014年美国奥尼巴尔地区室内空气样本中BPA的平均质量浓度为0.43 ng·m-3[46]。早前有研究者报道日本和美国室内空气中BPA的平均质量浓度为0.70 ng·m-3和0.73 ng·m-3[47-48]。BPA 可通过皮肤接触、呼吸摄入及经口摄入途径进入人体,在人类母乳、血液、尿液、头发中均能检测出BPA[49]。研究表明,过量的BPA 暴露可以干扰雄性生殖器官的发育,致肥胖症和糖尿病,具有神经毒性、免疫毒性、致癌性和致畸性等[50-51]。

4.2 BPA的疾病负担研究进展

目前关于环境中BPA 暴露致疾病负担的研究较少。当前主要在欧盟及美国开展了BPA 暴露的疾病负担研究,且主要关注的健康效应为儿童肥胖问题[19-20](表4)。儿童肥胖对于儿童后期的生长发育和成年后的健康状况具有不利影响,故世界各国应积极采取相关措施,减少环境中BPA 的含量,以促进儿童健康的身心发育和减少成年后相关疾病负担。未来的研究也可多关注其他健康效应,以充分了解BPA 暴露的疾病负担。

表4 BPA疾病负担代表性研究Table 4 Representative studies on the burden of disease attributable to BPA

5 DDT

5.1 DDT的危害

DDT 为有机氯农药中使用最早、应用最广的一种,其化学结构稳定,易溶于有机溶剂中,容易蓄积在脂肪组织中[52]。陈卫平等[53]发现北京市地下水DDT 的质量浓度为78.40~158.00 ng·L-1,太湖水中DDT的质量浓度为24.27~154.07 ng·L-1[54],该浓度高于我国地表水环境质量标准(见补充材料表S1)。崔琬琪等[55]评估中国沉积物中DDT的质量分数为未检出~457 ng·g-1(以干重计)。Umulisa 等[56]评估卢旺达土壤中DDT 的残留状况,发现其质量分数为未检出~120 ng·g-1(以干重计),平均值为(3.93±10.17) ng·g-1(以干重计)。DDT可通过生物富集及食物链进入人体,并在肝、肾、心脏等组织中蓄积。研究发现,过量的DDT 暴露会导致生殖系统毒性、糖尿病、肥胖,引起多种恶性肿瘤,如乳腺癌、胆囊癌、前列腺癌等[49]。

5.2 DDT的疾病负担研究进展

目前DDT暴露的疾病负担研究主要关注的健康效应是儿童超重、成人糖尿病及女性子宫肌瘤[18-20,40](表5)。但是,关于DDT暴露引起癌症的疾病负担研究很少,而癌症作为疾病谱中的重要疾病,其导致的疾病负担不容小觑,所以增加DDT相关癌症疾病负担的研究对于危险因素控制策略的实施具有重要的指导意义。

表5 DDT的疾病负担代表性研究Table 5 Representative studies on the burden of disease attributable to DDT

6 铅

6.1 铅的健康危害

铅暴露广泛存在于世界各地。人类接触铅的主要途径有呼吸含铅尘埃,饮用铅污染的饮水以及食用蓄积铅的蔬菜[57]。环境中铅的污染源主要有含铅汽油、含铅农药、采矿、烟草、食品包装、油漆涂料等[57]。邹天森等[58]发现中国大气中铅质量浓度为37.0~960.0 ng·m-3,最大值超过中国《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)、欧盟《空气质量标准》和世界卫生组织《欧洲空气质量指南》中相应的参考限值(见补充材料表S2)。中国大气铅污染主要分布在北方的京津冀地区、环渤海地区和南方的珠江三角洲地区。中国土壤中铅质量分数最高达1 245 μg·g-1,最低为0.77 μg·g-1,平均值达到27 μg·g-1[59]。研究表明,过量的铅暴露可损伤消化系统、肾脏、神经,引发贫血、不孕不育,影响儿童智能发育[57,60]。

6.2 环境铅暴露疾病负担研究进展

关于环境铅暴露疾病负担的研究较多,主要关注的健康影响为儿童智力残疾和心血管疾病[60-66](表6)。但是,很少有研究关注铅所致其他健康效应的疾病负担,未来研究可多关注这些方面,以完善铅暴露所致疾病负担研究。

表6 铅的疾病负担代表性研究Table 6 Representative studies on the burden of disease attributable to lead

7 镉

7.1 镉的健康危害

由于采矿、金属冶炼、工业排放以及其他的人为活动,镉长期而广泛地存在于环境中[67]。大气中镉平均质量浓度为1~50 ng·m-3[68],我国超过11 个省和25 个区都存在土壤中镉富集,主要农业地区土壤中镉质量分数背景值在0.01~1.34 mg·kg-1之间,平均为0.12 mg·kg-1[69-70];部分地区水质严重恶化,镉含量通常大于中国相关标准(见补充材料表S3)。比利时的一项研究报道土壤中镉质量分数为0.8~17 mg·kg-1[71]。人类接触镉的途径主要有饮食摄入、呼吸以及皮肤接触[72]。有研究发现欧洲居民每日膳食镉的摄量入为10~30 μg[73]。丹麦一项队列研究表明,丹麦男性膳食镉平均摄入量约为16 μg·d-1[74]。过量的镉暴露会损伤肾脏、骨骼系统,影响生殖和生长发育,引起心血管系统障碍,增加癌症风险等[75]。

7.2 环境镉暴露疾病负担研究进展

关于环境镉暴露所致疾病负担的研究较少[75-77](表7),并且多聚焦于慢性肾病,对于镉相关癌症的疾病负担研究正在增加。镉暴露对于生殖和生长发育的影响不容小觑,然而该类疾病负担研究缺乏,所以增加对生殖和生长发育影响方面的关注具有重要意义。

表7 镉的疾病负担代表性研究Table 7 Representative studies on the burden of disease attributable to cadmium

8 汞

8.1 汞的健康危害

环境中汞的来源主要为含汞废水,其次为农药、机械废料、炸药等[78]。中国汞污染状况较为严重,天津市污灌区土壤中汞含量高达0.292 mg·kg-1,有效态达0.153 mg·kg-1[79]。中国松花江流域水样中汞质量浓度的平均值为0.016 μg·L-1,并未超过相关标准(见补充材料表S4)。人类接触汞的途径有很多,可通过呼吸道、皮肤或消化道侵入人体,但主要是通过食用被汞污染的鱼类和海洋哺乳类动物。研究发现,汞进入人体后会蓄积于肝、肾、大脑、心脏和骨髓等部位,造成神经性中毒和深部组织病变[78]。

8.2 环境汞暴露疾病负担研究

关于环境汞暴露所致疾病负担研究较少[76,80-81](表8),且主要关注慢性汞中毒及汞致智力残疾。汞进入人体的主要途径是通过被汞污染的鱼类和海洋哺乳类动物,但目前研究多关注于职业性汞暴露带来的危害,因此开展更多的食源性汞暴露疾病负担的相关研究对于评价环境汞暴露对人类健康的危害具有重大意义。

9 总结与展望

本文综述了当前国内外部分环境危害因素疾病负担的研究进展。其中,美国及欧盟开展了大量EDCs所致疾病负担的研究,评估的物质主要为PBDEs、OPEs、PAEs、BPA、DDT 等。研究发现,PBDEs 及OPEs造成的疾病负担较为严重,其暴露引起的儿童智商下降及智力残疾造成了较大的经济损失,提示需严格监管此类物质的使用。具有内分泌干扰效应的金属所致疾病负担研究已在全球多国开展,评估的主要金属为铅、镉、汞等。其中,环境铅暴露疾病负担研究较多,主要引起人类智力残疾,造成的经济负担较重。环境汞暴露致疾病负担的研究较少,但仅有的几项研究证据均表明其造成的疾病负担较重,故仍需增加对环境中汞暴露的关注。

目前中国的环境危害因素疾病负担研究评估的物质主要包括PAEs、铅、镉、汞等,这些物质暴露可引起多种不良健康结局,但已有研究仅选择性评估了少数疾病终点的疾病负担。对于环境中广泛存在的EDCs 类新化学物质,近年来的痕量检测技术进展较快,内外暴露数据及相关的人群流行病学研究证据日益增多,后续可关注研究证据充分的典型EDCs,对其进行全面的疾病负担评估,以全面了解我国新型环境污染物的人群健康风险及相关的疾病负担状况,为环境质量标准制定及健康政策的实施提供科学依据,以切实保障人民健康。