鼻息肉摘除并鼻内筛窦切除术治疗鼻息肉的临床效果探究

王影

鼻息肉为临床耳鼻喉科常见疾病,其发病机制与鼻黏膜炎症诱导局部水肿具有直接关联性,呈慢性进展型,早期病理表现不显著,极易被患者所忽视,若没有及时给予治疗干预,极易导致心肺功能损伤,是诱发中耳炎、咽喉炎的主要病理机制[1]。基于临床医学发展限制,临床针对鼻息肉多采用药物治疗或外科手术治疗,针对鼻息肉直径较小病灶建议采用药物保守治疗,可显著延缓疾病进程,针对息肉直径偏大或经由传统药物治疗无效鼻息肉,学者多建议采用外科手术方式治疗,以避免疾病复发,提高患者生活质量[2]。鼻息肉摘除术作为鼻息肉治疗主要外科方案,可有效解除鼻息肉因素诱导的不良症状,但于临床大量样本分析显示,单用鼻息肉摘除术短期效果显著,远期效果局限性较大,具有较高复发率,临床学者针对鼻息肉反复发作的特异性,特于传统鼻息肉摘除术治疗期间辅以鼻内筛窦切除术,旨在降低疾病复发几率,确保最佳预后效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以2019 年5 月~2020 年5 月本院耳鼻喉科收治的72例鼻息肉患者作为研究对象,采用数列分布抓阄方式分为试验1 组和试验2 组,每组36例。试验1 组中,男20例,女16例;年龄22~56 岁,平均年龄(36.98±6.34)岁;病程0.8~9.0 年,平均病程(4.11±1.63)年。试验2 组中,男20例,女16例;年龄22~56 岁,平均年龄(36.88±6.38)岁;病程0.8~9.0 年,平均病程(4.12±1.65)年。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①患者均满足中华医学会制定第8 版《耳鼻喉头颈外科学》对鼻息肉的评估依据[3];②研究开展征求伦理委员会批准;③患者入组前签署书面知情书。排除标准:①既往鼻部手术史、凝血功能障碍、过敏体质、恶性肿瘤、精神障碍性疾病患者;②拒绝或中断研究患者。

1.3 方法 两组手术均由相同手术小组及麻醉医师实施,试验1 组患者给予鼻息肉摘除术治疗,给予患者局部浸润麻醉,待获得最佳麻醉平面后开展手术治疗,分析患者鼻息肉发病情况,若患者表现为单发性鼻息肉,可于直视下借助息肉钳夹住息肉蒂,借助套圈器进行切除;若患者表现为多发性息肉,则开展直接摘除术;术中观察患者手术出血情况,针对出血量较大患者需及时采集局部病灶组织进行病理检测。试验2 组患者给予鼻息肉摘除并鼻内筛窦切除术治疗,于试验1 组传统鼻息肉摘除术操作的基础上联合采用鼻内筛窦切除术,要求于术野下充分暴露其筛泡,借助刮勺将筛窦咬破,沿着切口向筛泡气房前进,前进期间需加强筛前动脉的保护,避免导致眶内血肿等情况发生,当其到达前组筛窦后完全咬除干净局部组织,采用由内向外、由下向上、由前向后的步骤,逐步切除后组筛窦气房,清除其病灶组织,深至蝶窦前壁为止。术后探查息肉清除情况,予以敏感抗生素进行针对性治疗,于术后72 h 内取出鼻腔填充物,对其鼻腔内分泌物进行清理。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组患者治疗前后嗅觉功能损伤评分及鼻腔气道阻力,术后并发症发生情况。①借助美国Master PF25 前鼻压测压器于治疗前、治疗后1 个月测量患者鼻腔气道阻力。②借助嗅觉功能损伤评分量表评定嗅觉功能损伤情况,评分≤1 分为正常;评分1.0~2.5 分为轻度损伤;评分2.5~4.0 分为中度损伤,评分>4 分为重度损伤[4]。③统计对比术后窦口狭小、组织粘连、血肿等并发症发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

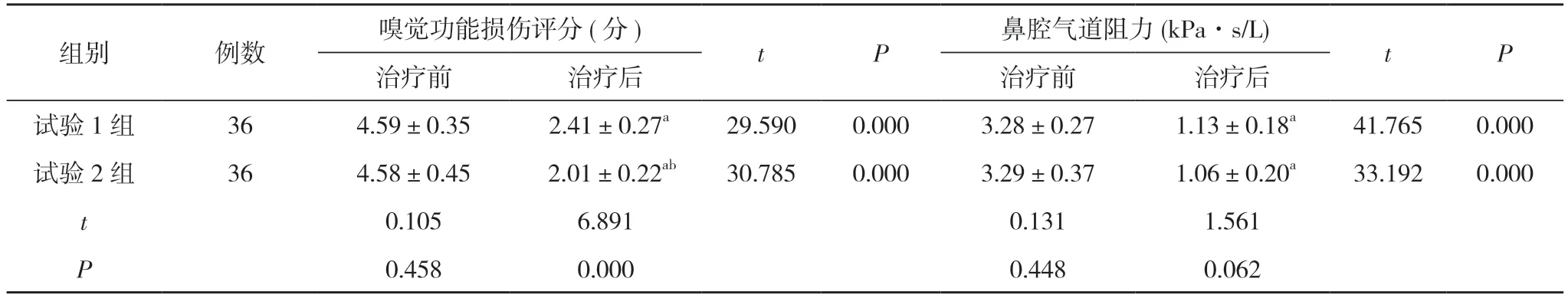

2.1 两组患者治疗前后嗅觉功能损伤评分及鼻腔气道阻力比较 治疗前,两组患者嗅觉功能损伤评分、鼻腔气道阻力比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者嗅觉功能损伤评分、鼻腔气道阻力均较本组治疗前降低,且试验2 组嗅觉功能损伤评分低于试验1 组,差异有统计学意义(P<0.05)。试验2 组患者治疗后的鼻腔气道阻力略低于试验1 组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后嗅觉功能损伤评分及鼻腔气道阻力比较(±s)

表1 两组患者治疗前后嗅觉功能损伤评分及鼻腔气道阻力比较(±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与试验1 组治疗后比较,bP<0.05

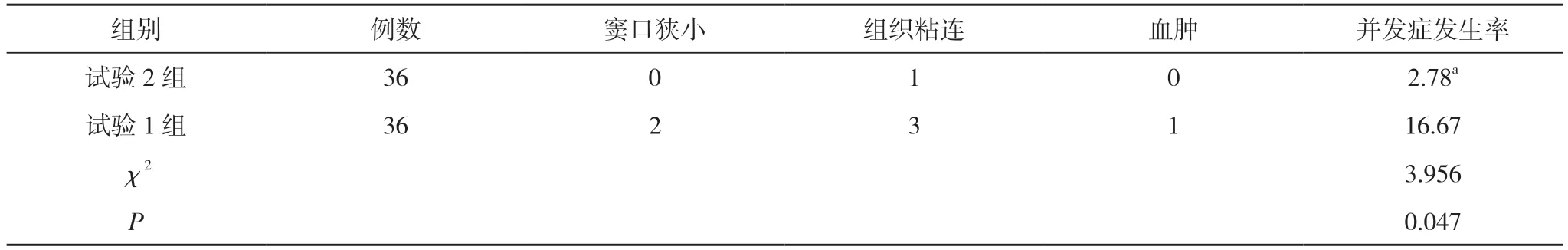

2.2 两组患者术后并发症发生情况比较 试验2 组并发症发生率2.78%低于试验1 组的16.67%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者术后并发症发生情况比较(n,%)

3 讨论

鼻息肉为临床常见病及多发病,疾病早期具有较强隐匿性,临床检出时多伴有鼻源性疼痛、鼻腔通气障碍等情况,严重影响患者日常生活,需开展有效的外科手术治疗方式,以缓解因鼻息肉诱导的不良反应,提高患者生活质量[5]。临床针对鼻息肉多采用外科切除方式,考虑病灶生理解剖学特异性,无实质性功能,可直接采用鼻息肉摘除术,以改善其临床症状及体征,确保短期疗效;但于临床应用中发现,因鼻息肉复发几率较高,经由常规鼻息肉摘除术仅改善局部病灶,未根除疾病发病机制,患者于术后复发风险率较高,易导致二次手术,于患者生活质量提升无显著增益,患者接受程度较低。

临床学者针对鼻息肉高复发特异性,认为鼻息肉发病机制与机体慢性炎症刺激具有高度关联性,若鼻腔内脓液分泌物较多,长时间导致的理化刺激会导致鼻黏膜机制受损,诱导淋巴回流障碍,导致局部水肿情况发生,继发息肉发生;或由于机体变态反应,导致局部血管通透性增加,血浆渗出量增多,导致局部黏膜水肿,诱发疾病;考虑鼻息肉病灶以筛窦部位为主,疾病发病与慢性炎症刺激具有高度关联性,故决定于鼻息肉摘除术开展期间加强对其筛窦组织的处理,以确保于病因病机上根除鼻息肉,避免疾病复发[6]。

综上所述,鼻息肉摘除并鼻内筛窦切除术应用于鼻息肉治疗中疗效确切,兼具高效及安全等优势。