宋史专家虞云国 不是“宋粉”

刘潇

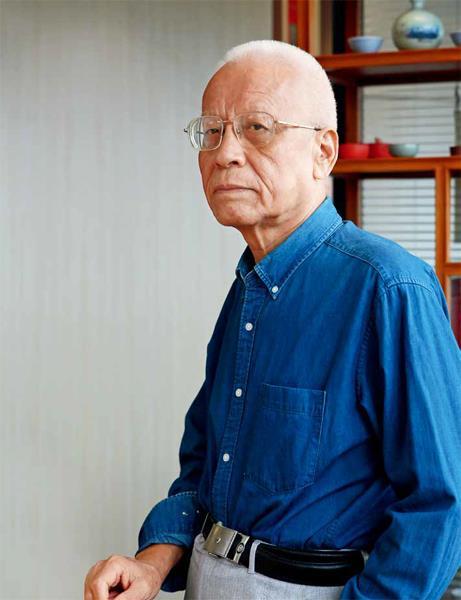

2021年9月18日,虞云国在北京接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

虞云国新作《从中州到钱塘:虞云国说宋朝》。

73岁的虞云国健步如飞,满头白发根根竖起,大大的眼镜片后面是一双 观察者的眼睛。一进屋 便亲自弓腰搬椅子,听从摄影记者的要求摆姿势,动作麻利,像一个20多岁的小伙子。坐定后,他很认真地从小挎包中找出事先打印出 来的采访提纲,摘下眼镜,凑近纸面看题目。

由于“文革”,虞云国30岁才得以参加恢 复高考后的第一次考试,“放到现在,30岁的 年轻人早都已经出成果了。”他感叹道。10年 前,他从上海师范大学退休。现在的他很享受 “科研体制外的生活”,没有了考核压力,以自己的节 奏读书写作。有时候他的著作再版,他积极修订书稿, 只收取象征性的稿费。“到了我这个年纪,更加可以 心无旁骛地追求‘实相了。”他嘴里常念叨的“实 相”,是40年历史研究中追求的真理。“要能最大限度 逼近这个‘实相,我这辈子便是完美了。”

他的心中藏了一整个宋朝世界,选题小到桌椅茶 具,大到朝代政体,都可写得洋洋洒洒。笔耕不辍的 他在《水浒寻宋》里挖掘宋时人们的日常起居、市肆 游玩 ;在《从中州到钱塘》中纵论朝代 ;在《南渡君 臣》中探究两宋对后世制度的影响。他以严谨的史学 态度和普及历史的责任心,写“猪队友”、谈“人设”、 聊“穿越”,生动有趣,又考证凿凿,读之有味。

同时,在“随心所欲不逾矩”的年纪,他快乐地 拥抱新技术新媒体。当《环球人物》记者问到开抖音 上直播的初衷时,他反问 :“为什么要拒绝这么一个 让今天的年轻人学习历史、敬畏历史的传播机会呢?”

上B站抖音开直播

“我为什么约下午采访,因为我上午要睡懒觉。” 虞云国笑着对记者说。每天晚饭后,他开始读书、写作, 一直到第二天凌晨3点,睡到中午11点钟起床。采访中, 记者与他的对话两次被手机来电打断,是他网购的书 到了。

去年疫情高峰期间,虞云国没有闲着,开了直播。 最早一次是在去年的B站“世界读书日”直播上,他 以“一个考生的汴京一日”为题,描述一名北宋考生 从家乡出发进京赶考的经历。以其所见所闻所感,事 无巨细地描画出一幅活色生香、热闹非凡的北宋画卷: 这名考生先雇了山轿上县城,再从县城与同乡考生 “拼车”,坐上大大的太平车赶往“省会”,从“省会” 坐船出发经运河入汴河,一路北上入京。入京 后住在潘楼旁的济楚阁子,晚饭吃了当地菜, 五更便被早市吵醒。早餐吃豆腐羹和炊饼,晚 上进“夜总会”瓦子勾栏听戏喝酒。

这次直播,虞云国事前只列了几句提纲, 没想到直播过后观众反响热烈。虞云国在工作 人员的提示下回答了弹幕问题。直播后,许多 观众纷纷追问 :老爷子下次什么时候直播?当 被问起直播时是否紧张,他笑道 :“反正看不 到观众反应,我也不太关注弹幕评论。当然, 主要是我不知道在哪里能看到弹幕。”

自从那次直播后,虞云国便开启了“直播 事业”,邀请纷至沓来。首次直播不到一个月,陆家 嘴读书会便邀请他以“从樊楼到《水浒寻宋》”为题, 深度讲解了北宋时期的夜生活。樊楼是北宋东京的大 酒楼,是北宋发达夜生活的缩影。他还受上海聚珍邀 请,以“说说宋代的太上皇”为题,在B站、抖音上直播,多受好评。细说《清平乐》,更是吸粉众多。

直播过后,工作人员会给他看评论,有的夸他“老 爷子真精神”“老爷子会用流行语,很潮啊”。他看了 更加精神抖擞。有了经验,虞云国已能够在直播中“因 材施教”。受众面较广的,他会使用“猪队友”“人设” 这样的网络用语;面对更加专业的受众群体时,比如在浙江图书馆文澜讲坛的B站直播中,主题则更加学术性,更多的是探讨两宋制度与历史大势。

在历史随笔集《敬畏历史》自序中,他写道:“史学的社会功能是学术功能的延伸与补充,社会更有必 要让当今全体国民知晓历史,敬畏历史,这是造就现代公民素养的必要前提。”他开直播,目的是普及历 史知识,在普及中寄寓学术理想,让受众尤其是年轻 人了解历史,敬畏历史。他说:“直播也是产生思维 火花的地方。”

虞云国在B 站直播,通过解读连续剧《清平乐》,细说宋仁宗的性格对当时社会体制的影响。

历史的“实相”

1140年,宋军在顺昌、郾城大败金军,但宋高 宗和秦桧屈辱求和。次年,与金国签订“绍兴和议”。 宋高宗重用秦桧,杀害岳飞,自此中国历史由北宋 的外在开放转向南宋的内在保守。这就是“绍兴体制”——虞云国用这个词来指称宋高宗朝的政治体制。

“绍兴体制”是虞云国宋史研究中的发力点,选 取这点便能看透两宋区别。“绍兴体制”对后世影响之大,甚至在后来中国的帝制中也或隐或现地存在。

作为北宋皇族里唯一逃到南方的皇子,宋高宗 “忘父兄之怨,忍宗社之羞”,偏隅东南,推行文字狱, 建立独裁统治,宣告“为与士大夫治天下”的良性政治生态消亡。对此,史学界为“以天下为己任”的士 大夫扼腕痛惜。虞云国承认,从个人情感或是历史理 性出发,他都不喜歡宋高宗这个人,但“无条件地推 崇整个士大夫阶层‘以天下为己任的自觉意识”, 误认为两宋300余年一概如此,也是偏颇之论。