中国文化典籍在“一带一路”沿线国家传播路径构建

——以在匈牙利传播为例

吴雨轩,刘志宇

(华北理工大学,河北 唐山,063210)

2013 年,习近平总书记在对中亚及东南亚沿海国家进行国事访问时首次提出“一带一路”倡议,反映了我国志愿与沿线国家一道参与国际社会建设的决心。“人类文明只有在交流互鉴中才能充满生命力”[1],近年来,国内越来越多的学者开始注意到,随着全球政治经济形式的转变,中国要想真正走出去需要中国文化走出去加以配合。中华文化走出去主要分两个阶段,第一阶段是让世界人民认识和熟悉中华文化,尤其是历经几千年历史的涤荡仍大放光彩的中华优秀传统文化,这也是目前国内大多数学者正在进行的工作。第二阶段则是需要靠打造文化精品,让国外人民理解和接纳中华文化,更深层次讲,即是接受这种文化所蕴含的价值观念。“纵观中国文化对外译介过程,我们经历了从‘拿进来’的消化吸收阶段,到‘送出去’的输出阶段,再到今天的如何‘融进去’的关键性阶段”。[2]文化走出去两个阶段需有步骤逐次进行,而且第一阶段“走出去”亦是第二阶段“走进去”的基础和保障。

就文化走出去而言,政府和民间组织迄今已做了多种尝试,如1981 年和2005 年出版的以中国文学为主要译介对象的“熊猫丛书”;与英国、法国、俄罗斯等国家互办“文化交流年”;兴办孔子学院等。通过以上举措,文化走出去有所成效,中国优秀传统文化慢慢为国外受众所认识和了解,中国文化典籍所蕴含的经世济民、和谐统一的思想是“中国传统文化和思想历经几千年传播与沉淀的结晶”[3],吸引了国外相当数量的中华文化爱好者来华研究学习。在新时代,如何利用“一带一路”契机有效推进中国文化典籍在沿线国家的传播,是今后国内各界需要关注的重要环节,选取中国文化典籍在匈牙利的传播为样本,通过分析其传播概况,探析优化传播路径。

一、中国文化典籍在匈传播概况

中国文化典籍在匈牙利传播始于19 世纪末20 世纪初,彼时匈牙利国民的寻根意识激励着一批汉学家前往中国进行探险考察之旅,藏学家乔马便是其中之一。也正是因为乔马,欧洲人历史上首次接触到《西藏王统记》《萨迦格言》《医方四续》等藏文化特征显著的中国典籍。其后,英籍匈牙利人斯坦因对中亚以及中国等地的考察将敦煌文化传播到匈牙利。1902 年,时任匈牙利外交官的路德维希·艾尔诺将《笑林广记》中82 个故事译成匈牙利语并在匈发行。1939 年,林语堂所著英文版《吾国吾民》被译成匈语,成为匈牙利人打开中华文明大门的钥匙[4]。20 世纪50-80 年代,中国文化典籍在匈牙利的传播迎来黄金时期,大量典籍著作在此时期被译介到匈牙利。这一时期,《曹植诗选》《乐府诗选》《李太白诗选》等经典诗歌开始走进匈牙利,四大名著与《聊斋志异》《金瓶梅》等古典小说和古典戏剧《西厢记》《牡丹亭》也出现匈译本,甚至《红楼梦》在这一时期出现了多个译本,以上反映出当时匈牙利国内对中国文化典籍的追捧和喜爱。20 世纪90 年代起,由于东欧剧变,中国典籍在匈传播逐渐冷却,但《论语》《道德经》和中医学著作仍不断再版,备受欢迎。回顾和钩沉中国文化典籍在匈传播历史,总结其具有以下特征:

(一)阶段性特征显著

20 世纪50 年代前匈牙利强烈的自我问根意识刺激探险家们主动了解中国和中国文化,但由于其主要借助第三方语言转译中国文化资料,因此对中国的印象呈现出碎片化、零散化的特征。20世纪50-80 年代末,中国和匈牙利同属社会主义国家,匈牙利国内大批汉学家主动学习汉语并直接对中国文化典籍进行译介,正是在这一时期,中华民族几千年的文化典籍经历了在匈“放逐”,也在“他者”文化视角的审视下实现了去经典化和再经典化的过程。90 年后,随着苏联解体,匈牙利话语主动权增多,中华文化典籍在匈传播过程中被融入了更多的创作意识。

(二)多种典籍并行传播

中华文化典籍在匈传播类型广泛,不仅包括藏文化和敦煌文化典籍著作,而且包括上至春秋战国时期的《乐府诗》《离骚》等古典诗歌和《道德经》《孔子》等哲学典籍,下至明清时期的《红楼梦》《金瓶梅》《西游记》等古典小说,可以说中华民族五千年的代表性典籍著作皆可在匈牙利寻见踪迹。

(三)政治因素影响大

1949 年,中匈两国建交,因同属社会主义国家,中国文化典籍在匈牙利的译介和传播有着有力的宏观制度保证。这一时期是中国典籍走进匈牙利的黄金时期,大量中国文化典籍被匈牙利汉学家译介。而后苏联解体,两国关系转冷,匈牙利国内对中国典籍的传播一度停滞不前。进入21 世纪以来,随着“一带一路”倡议的提出,中匈两国建立友好合作伙伴关系,国内学者借此契机开始研究并探求中国文化典籍在匈传播途径。

二、中国文化典籍在匈传播困境

(一)政策支持有限

中匈两国政府对中匈文化交流的政策支持是中国文化典籍在匈传播的重要保障。2017 年,两国发布《关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》并提出,在中国提出的“一带一路”和匈方提出的“向东开放”政策框架下共同推动双边合作,但目前两国尚未针对中国文化典籍在匈传播建立具体方案,缺乏政策性文件的支持和引导。

(二)翻译人才匮乏

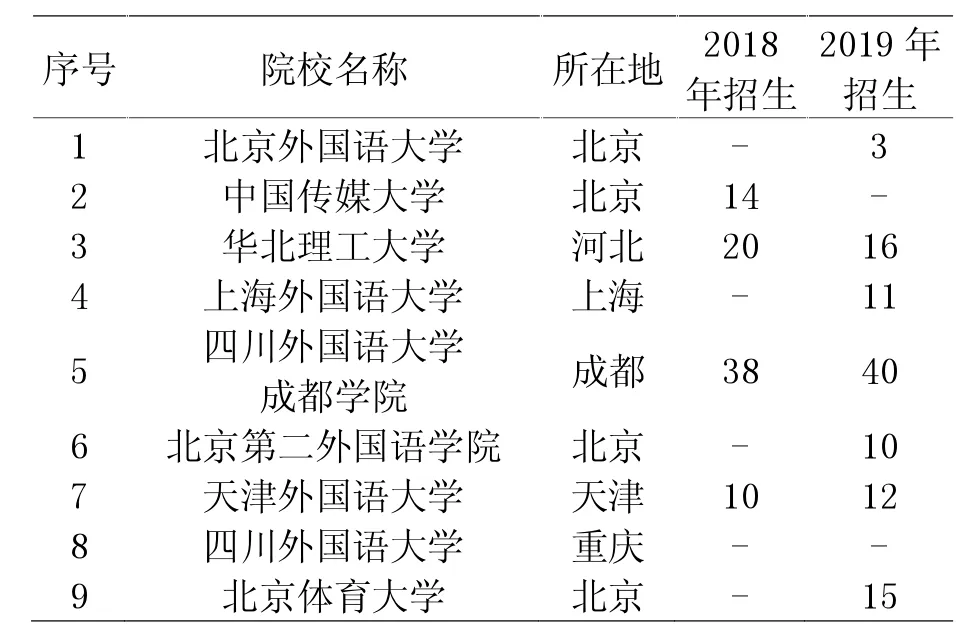

受出版市场和社会现实影响,如今匈牙利国内年轻人对此类翻译工作并不感兴趣,而老一辈翻译家均已至耄耋之年,当前在匈境内汉匈双语人才青黄不接,年轻优秀翻译人才甚少。另一方面,中国国内熟悉匈牙利文化、掌握匈语的人才亦较少。数据显示,截至2019 年底国内有9 所高校开设匈牙利语专业,且2018、2019 年两年共招收本科生189 人,平均每所高校每年招生不足11人,可见国内高校对中匈翻译人才培养数量相对短缺(如表1)。

表1 国内开设匈牙利语专业院校统计

(三)传播路径单一

中国文化典籍在匈牙利的传播主要凭借匈牙利本国出版社和科研机构的赞助和支持:1961 年,杜克义与陈国合译的《中国古典诗歌选》由欧罗巴出版社出版;1959 年,杜克义专著《屈原和他的时代:中国哀诗的产生》由匈牙利科学院出版;1950年,布达佩斯雅典出版社出版了从德语节译的《水浒传》[5]。尽管取得了一定成绩,但20 世纪60 年代末,欧罗巴出版社也曾因地缘政治因素拒绝出版《三国演义》,可见当时译作出版仍面临较大困难。直至今天,中国国内出版社鲜少参与中国文化典籍匈译本的出版和发行。另一方面,随科学技术的进步,“数字化的到来推动了融媒体的产生与发展”[6],这为中国文化典籍在匈传播提供了崭新的渠道,但是目前其并未发挥成效性意义。以上因素皆导致文化典籍在匈传播路径狭隘。

三、中国文化典籍传播路径构建

(一)政府牵头,民间互动

国家机构对外传播模式拥有其他模式无法比拟的巨大优势,可全面整合资源优势,把人力、物力、财力等资源发挥到最大化。因此,双方政府应对中华文化典籍在匈传播予以高度重视,提供政策倾斜和资金项目支持,可开展典籍振兴工程,对译介作品对外传播的流向和流量进行引导。同时,政府可建立中匈文化典籍翻译网等针对性官方网络平台,提升两国人民尤其是对此感兴趣的专业人士对中国文化典籍的关注度,为文化典籍在匈传播提供可能。此外,民间组织通过“与政府力量合作和协作形成有效的依存机制”[7],可广泛开展文化沙龙、文化讲坛和典籍传播研讨会,增进双方信任,为两国文化互通有无开辟非官方渠道,使中国典籍走向匈牙利广大普通读者,为推广中华文化提供良好契机。目前,经过双方政府洽谈以及双方高等学校合作,匈牙利现有5 所孔子学院和1家匈中双语学校孔子课堂,分布在罗兰、赛格德、米什科尔茨、佩奇和德布勒森5 个城市,这为中国文化和中国典籍在匈传播拓宽了渠道和覆盖范围。这些院校在借助孔子课堂推广汉语和中华文化的同时,可以增强中国文化典籍在匈的传播,开展典籍进校园、进课堂活动,提升匈牙利学子对中国文化典籍的阅读兴趣。

(二)建设智库,培养人才

诚然,中国文化典籍向外传播的第一步是走出去,之后再是走进去。要实现走出去的目标,就必须依靠精通中匈语言的翻译人才。回顾中国文化典籍在匈牙利传播路径,其翻译主力是匈牙利汉学家,尤其是1950-1966 年间来华访问留学的匈牙利留学生,他们回国之后积极投身中国文化典籍在匈翻译工作,这一时期大量中国文学经典在匈得到传播。但到了90 年代,匈牙利出版编辑社鲜有汉学家的身影,加上政治因素影响,在一定程度上限制了中国文化典籍在匈出版发行。进入21 世纪以来,匈牙利优秀青年译者为数不多,而我国精通匈语人才屈指可数,这样一来,可以直接把中国文化典籍由汉语译为匈语的译者人数较少。语言是文化走出去的工具,而“译者作为翻译活动的实践者,始终处于翻译场域之中”[8],所以译者才是掌握翻译语言活动的主体,也是典籍向外传播的基础性人才。因此,“外语院校应更加重视培养汉译外(逆向翻译)和对外文化传播的专门人才”[9]。

文学经典外译不仅需要译者有良好的语言基础,而且需要其有较高的诗学素养,因为文化典籍在“走出去”过程中要考虑目标受众的阅读习惯和阅读偏好,而不是一味将典籍的全部内容推介给目标语读者。在翻译过程中是让原作者走近目标语读者,还是让读者走近原作者,这些基本翻译概念需要译者进行实时评估。中匈双方应通力合作,共建智库,广泛培养和吸纳两国优秀翻译人才。中国高校可在保证培养质量基础上针对性扩大匈牙利语翻译专业招生规模,为国内更多优秀青年主动参与中国文化典籍向匈译介提供可能。另外,匈牙利来华留学生和在匈华人华侨等均可作为知华爱华、主动传播中国文化典籍的潜在主体,可招收一定数量的匈牙利留学生学习汉语和汉语言文化。当然,中外学生毕业之后的就业流向也需要宏观引导,如今受待遇、薪酬等因素影响,中匈两国内愿意从事翻译工作的人才数量较少,说明翻译市场需要进一步规范以为翻译人才提供有力的政策支持和制度保障。总之,智库建设过程中对人才信息的采集要拓宽思路,最大化挖掘人才信息、整合人才资源。

(三)整合融媒,拓宽渠道

以往,中国文化典籍在匈牙利主要依赖匈牙利国内出版社进行编辑发行,受出版商和赞助人的影响较大,在一定程度上限制了中国文化典籍主动走进匈牙利,对外出版“是我国对外传播的重要形式”[10]。传统纸质版媒介对中国文化典籍在匈传播作用至今仍不可小觑。2019 年匈牙利时间4月26 日,中国-中东欧国家出版联盟(“16+1”联盟)成员单位外语教学与研究出版社(外研社)、匈牙利科苏特出版集团和江西出版集团中文天地出版传媒集团股份有限公司,在匈牙利布达佩斯第26届国际图书节上共同举办了匈牙利-中国出版合作新书发布会暨签约仪式,这也是中国国内出版社积极助力文化典籍在匈出版传播的重要标志。会议现场,外研社和科苏特出版集团举行了《中华思想文化术语》1-2 辑匈牙利语版版权输出仪式。未来,出版商代表的纸质传播媒介在中国文化典籍向匈牙利传播过程中仍为主流。

近几年新媒体的迅速崛起改变了人们的生活习惯和阅读方式,广大受众突破了时空限制,信息传播也因此具有开放、互动和大众化的特点,融媒时代“造就了多元化媒介传播格局并使它们融合优化,最大限度地增强了媒介社会传播效果”[11]。科学技术的进步和多媒体技术的发展使传统的文字信息交流扩展到文字、声音、图像、动作等多种模态符号同时出现的交流方式。霍恩比(Snell-Hornby)指出“图像转向已经到来”[12],这为如今中国文化典籍海外传播提供了思路。

中国文华典籍在匈传播应充分整合融媒,利用多种媒介创造包括图片、文字、视频和音频等形式的数字化典籍。2015 年,中国文化部外联局同北京语言大学共建的中国文化翻译与传播研究中心负责运营的中国文化译研网(CCTSS)成立,其作为一个联通政府、学术、民间需求与资源的公益平台,至今已与全球60 多个国家开展一对一国别互译合作交流项目。2017 年起,全球中国文化爱好者均可以通过下载和关注“阅读中国”应用、关注中国文化译研网全球社交账号、浏览“阅读中国”专栏等方式获取作品信息,申请部分作品的免费阅读或欣赏机会。由于融媒体信息传播形态多元,可实现多维多播矩阵,因此融媒体在今后应充分发挥兼容并蓄的优势,将纸质媒介中国文化典籍的文字信息和图片信息通过微信公众号和手机应用等渠道并行传播。同时,充分挖掘直播平台、微博及其他社交平台潜在传播价值,通过融媒传播增加文化典籍的境外曝光度,打造全方位、立体化的典籍传播路径。

“一带一路”追溯了秦汉时期中国文化向外传播的通道,也再次向世界人民讲述着彼时中外互通有无、互鉴互荣的历史故事。如今,再次追随着“一带一路”政策推进和落实,将中国文化典籍在沿线国家进行传播,让中国文化走出去,不仅是增强国家文化软实力的需要,也是提升国家综合实力和国际话语权的需要。新时代背景下中国文化典籍的海外传播要顺应时代发展,在匈牙利的传播路径构建能够为所有“一带一路”沿线国家提供先进经验和借鉴意义。