清至民国时期贵州番薯名物考辨

——以方志为中心的考察

权春燕

(贵州师范大学历史与政治学院,贵州贵阳 550001)

番薯在贵州方志记载里,可谓称呼繁多,目前针对番薯名物考辨问题的研究成果也比较多①,学者主要对明代中美洲作物番薯传入以前,中国古文献里所载的甘藷所指实物有争议,形成了以王家琦和夏鼐等为代表的两大派别,究其实质是对番薯名物实际所指的争议。而学界对明清时期具体区域地区方志里所载的多样化甘藷名称的名物考辨却鲜有研究,尤其是对贵州方志中的番薯考辨涉及较少,为此,笔者尝试以贵州区域为视角,以贵州各地方志资料为依据,并运用字词典等工具书,对贵州区域的番薯进行考辨,以便为贵州地区番薯的传播研究提供较为可靠的依据。

一、从对列上考辨

《现代汉语大词典》载,山药是薯蓣的别名,而薯蓣,“也称山药。多年生缠绕藤本。叶片形状多变化,通常三角状卵形或耳状三裂。夏季开花,花单性,乳白色”[1]984。圆柱块茎,可食用亦可入药。关于芋,《说文解字》载:“芋:大葉实根,骇人,故谓之芌也,从艸,亏聲。”[2]16《汉语大字典》载,芋头,天南星科。有地下球茎。叶绿形如盾,长柄又大。茎可食,柄可用于饲料[3]3174。而明万历年间传入我国的番薯,属于旋花科植物,也有地下根茎,番薯、山药、芋都有根茎比较相像,再加上明代番薯传入中国之后,古文献有时也用薯蓣、山药或芋指代番薯或近音相转等原因,导致番薯其名众多。以王家琦为代表和以夏鼐等为代表的学者为古文献里的甘薯记载究竟指代域外传入番薯还是中国土生的山药而争论不休。前者认为番薯自古就有,而后者则认为番薯并非自古就有,古文献记载的甘薯等并非明代传入的番薯,而是指山药。何炳棣考证了全美3 500种方志后认为,很多晚明至民国地方志中的“红、白、紫、黄蓣(芋)、藷(薯)、苕都是指甘藷,而都不指土生的山药……只要与山药、芋对列,红、白、紫、黄蓣、藷、苕都可视为甘藷”[4]。基于何炳棣的番薯对列考辨观点,笔者将贵州方志中,与山药、芋对列的甘藷名称进行了整理,详见表1。

贵州方志中,明确与山药对列的有道光时期的《仁怀直隶厅志》《遵义府志(一)》《广顺州志》《平远州志》;咸丰时期的《兴义府志(一)》;光绪时期的《增修仁怀厅志》《平越直隶州志》;民国时期的《黄平县志(一)》《册亨县乡土志略》《关岭县志访册》《兴仁县补志》《炉山物产志稿》;明确与芋对列的有道光时期的《思南府续志》;咸丰时期的《贵阳府志(二)》《安顺府志(一)》;同治时期的《毕节县志稿》;民国时期《瓮安县志》《独山县志》《桐梓县志》《定番县乡土教材调查报告》《兴义县志》。按照何炳棣的作物考辨说法,以上这些比较明显是域外作物“番薯”。还有一些与山药的对列,虽然对列的作物名称不称为山药,但方志条载中的解释即为山药的,也被作为与山药对列情况来判断。民国21年(1932)《平坝县志》列薯芋和番薯对列,而薯芋则载为山药[5]207,可知番薯即是域外作物番薯;民国27年(1938)《麻江县志》中番薯与薯蓣对列而薯蓣被载为山药[6]421、民国29年(1940)《息烽县志》甘藷与薯蓣对列,而薯蓣载为“山药为今之通名”[7]205;民国30年(1941)《续修安顺府志》中,番薯和薯蓣对列,而薯蓣在该方志中记载为山药[8]400,可见对列的番薯为域外传入番薯;至于,道光29年(1849)《大定府志(一)》则记载红薯与山药薯对列,可见红薯和山药薯不是同一作物,推测山药薯是山药的一种,红薯很有可能是外传作物番薯。

二、从来源考辨

从方志记载的番薯的传入来源上来辨别名物更为容易些,乾隆17年(1752)《开泰县志·艺文杂记》载,“红薯出海上,粤西船通古州”,可见这里的“红薯”所指的就是从域外传到粤西后又传到贵州的域外作物番薯。民国10年(1921)《黄平县志(一)》载:“番藷:即甘藷,一名山藷,音若殊,亦若韶或呼为山蓣。其种本出于口口吴川人林怀兰得种归。”[9]499-500该志记载的很清晰,这种名叫番藷,也叫山藷、韶、山芋的作物,其实质应是同一种作物,均出自吴川人林怀兰外来作物引入而来的番薯,只不过称呼不同,可以据此推断,黄平县志所载的番藷就是域外传入的番薯,并且由此可见,外来的作物番薯在贵州黄平地方称呼颇多,番藷、甘藷、山藷、韶、山蓣等都可以指代外来作物的番薯。光绪18年(1892)《黎平府志(一)》载:“番藷、甘藷,薯也。甘藷音除亦音署,自海外得此种,又名番藷,形圆而长,本末皆锐,巨者如杯如拳,亦有大如甌者。”[10]271黎平方志记载的番藷、甘藷虽名称不同,但所指应是同一作物,并明确地被告知该作物就是海外传入的番薯(见表2)。

表2 清至民国时期贵州方志所见番薯作物名称及来源表

三、从名物构词或词前后缀上辨析

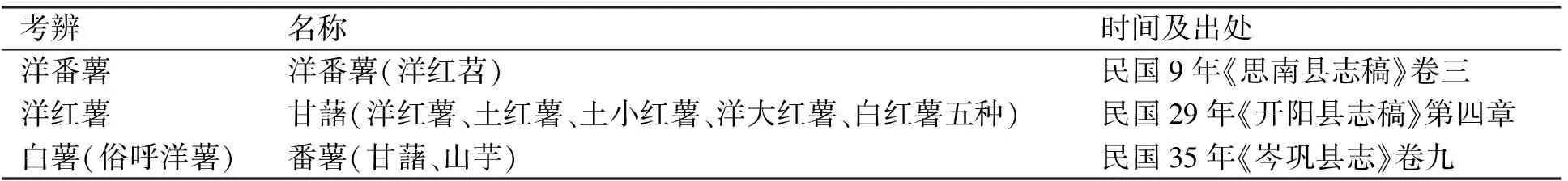

(一)带“洋”字的红薯名物构词考辨

带“洋”字的红薯一定是番薯吗?不一定,也有可能是马铃薯。游修龄教授认为唐后,新作物多用“番”来称呼,像番薯、番豆;而清代新作物海路而来的多用“洋”,像洋芋(马铃薯)等[11]。贵州方志中也可以看到带“洋”字的作物名称。从游教授的观点看,“番”字命名的作物要比“洋”字命名的作物似乎出现时间更早些。姚尧教授也认为,作为外来新作物修饰语,“番”比“洋”使用更早,当“番”修饰比马铃薯传入时间更早的甘薯后,后出现的新作物马铃薯就不用“番”,而用“洋”。他认为在“番X”称呼使用上,甘薯多于马铃薯,而“洋X”称呼使用上,则马铃薯多,而甘薯却没有这样用的[12]。也就是说,“番”字可以用来称呼甘薯,也可以用来称呼马铃薯,但前者称呼的多;而“洋”字称呼马铃薯的较多,没有用“洋”字呼甘薯的。根据游修龄和姚尧的研究,来考辨贵州带“洋”字的甘薯(见表3)。民国29年(1940)《开阳县志稿》载,“甘薯:俗名红薯。县属产有洋红薯,土红薯,土小红薯,洋大红薯,白红薯五种,以三区之宅吉,及四区全区,二区之一部,所产最多。”[13]400开阳的记载可以看出甘薯可以呼为红薯,但是否都是指代外来作物的番薯还是其他呢?从开阳红薯的五种分类上看,其中洋红薯和洋大红薯,据姚尧教授的观点来分析,很有可能就是外传的马铃薯。而另外两种土红薯、土小红薯可以肯定的是一定不是外来物种,但土红薯、土小红薯指代什么,是与外来作物番薯的同种中国番薯呢,还是学界吴德邻、胡锡文、石声汉、夏鼐等大多数人都认为中国古籍里的甘藷不是今天的番薯,而是薯蓣”呢?[14]仅仅从称呼上分析,若土红薯、土小红薯指与外来作物番薯同种的中国番薯的话,那么番薯就有可能是中国境内原来就有的作物。这个假设成立的话,就有可能论证周源和教授认为的甘薯为中土原有物种,明万历传入的番薯为甘薯的良种的论点[14]。若前边假设不成立,土红薯、土小红薯指学界多数认为的“薯蓣(山药)”的话,那么甘薯或称红薯分类就既包括山药又包括番薯了。民国9年(1920)《思南县志稿》载,“洋番薯:俗谓之洋红苕,其形较土番薯略大”[15]581。洋番薯就是洋红苕,按姚教授的观点来推断,很有可能是外来传入马铃薯物种,与土番薯有区别,个头略大,但土番薯究竟指代的是什么不是很清楚(很有可能指代中国原有土生的薯蓣即山药),有待考证。民国35年(1946)《岑巩县志》载,“番薯:本名甘藷,俗山芋,邑人呼薯为苕,以薯之土音近苕故也……茎色白绿者,塊根亦白,曰白薯,俗呼洋薯;茎色畧紫者,塊根亦红,曰红薯,俗称土薯;塊根均椭圆,两端尖,含有澱粉质及糖分。白薯澱粉质稍多,红薯糖分稍多”[16]464,从该方志看,这里的番薯有两种,白薯(俗呼洋薯)和红薯(俗呼土薯),称呼“红薯”的反而是俗称的“土薯”。俗呼洋薯的白薯淀粉多,而俗呼土薯的红薯糖分多,按姚尧教授理论分析,前者极可能是外传作物马铃薯。后者极有可能就是学界多数人所认为的薯蓣科作物甜薯。

表3 清至民国时期贵州方志所见“洋番薯”作物名称及来源表

(二)带“番”字薯名物的考辨

《说文解字》里,“番:獸足谓之番,从采,田象其掌,附袁切。蹶(?)②番或从足从烦声(?),古文番”[2]28。番指旧时称呼的西边疆各少数民族以及外国,如西番[3]2543。《金薯传习录(卷上)》载:“溯其传之,由于金公,故名金薯,原其种之,出于番夷故曰番薯,而世俗以其滋生蕃盛,则谓之蕃薯,其义更广。”[17]36姚尧教授认为,用“番”作修饰,反映了该区域对新作物“外来”属性认识较清楚,是作物最初传入的命名[12]。由此推测,贵州方志《都匀县志稿》《八寨县志稿》《郎岱县访稿》《清镇县志稿》里的番薯都大抵应为域外传入作物番薯,而《湄潭县志》里所载的“番熟”(即山蘿蔔),推测也应是番薯(见表4)。

表4 清至民国时期贵州方志所见“番薯”作物名称及来源表

(三)带“苕”字构词名物考辨

《说文解字》:“苕,艸也,从艸,召声,徒聊切。”[2]26“苕”在四川和湖北方言里指的是红薯。在《武汉方言词典》里条载:“[苕],甘薯,一种草本植物的塊根,皮红或白,肉黄或白。”[18]190红苕在《成都方言词典》里条载:“[红苕]:一年生或多年生草本植物,蔓细长,匍匐地面。塊根皮色发红、发紫或发黄,肉黄红或白色……成都红苕的品种主要有‘白心(子红)苕’、‘红心(子红)苕’两种……[红心(子红)苕]:甘薯的一种,塊根的皮浅黄色,除皮以外的部分呈微红色,是当地常见的薯类之一。”[19]377“[白心(子红)苕]:(黄金苕),甘薯的一种,肉接近白色,皮呈紫红色。农村人多说‘黄金苕’。”[19]144在贵州地方志中,也有不少苕的记载(见表5)。四川和湖北方言里的苕、红苕多指番薯。苕的分布区域也比较广泛,姚尧教授认为,苕主要聚集分布在四川、贵州、湖南、湖北等相交地区,最东达鄂东部,称“红苕”最多,“白苕、番苕”偶尔可以看到,晚清开始称甘薯为“苕”[12]。孙玉文认为,用于指代甘薯的“苕”,核心分列于我国中南部,囊括了西南官话或靠近、毗邻西南官话地区[20]。孙玉文根据汉语大字典和词典收录的苕(sháo)音,却未见清前例子推断,苕指“红薯”含义是近代以后才产生的,尽管“苕”的字形在先秦时期已经有了[20]。从以上学者的推断来看,“苕”指称甘薯是较晚才出现的。苕在《现代汉语大词典》里,有两个读音,tiáo和sháo,读tiáo多指植物,如凌霄花、芦苇的花穗等,也用来形容高和远等;读sháo音常见有两种含义,其一指代甘薯,其二指头脑傻、俗气等。“苕”(sháo),含有“红薯”的意思,常与表示颜色的词连用构词,如红苕。姜亚凤认为,由于明代福建等地从海外引入了番薯,便经由韶sháo结合苕tiáo产生了苕sháo[21]。根据学者们的观点可以推断,贵州方志里记载的这些苕或红苕显然不是tiáo音,而是sháo音,可以比较明确地确定为“番薯”了。

表5 清至民国时期贵州方志所见“苕”字作物名称及来源表

四、其它的推测

除了上述一至五的考辨外,贵州方志里,还有3个需要考辨,见表6。

表6 清至民国时期贵州方志所见甘薯其它名称及来源表

《南方草木状》载,甘藷(艹头下面带单人旁),蓋薯蓣、芋类。根叶像芋,比较硕大,皮紫肉白[22]13。吴德铎教授认为《南方草木状》里的甘藷是薯蓣(即山药),古籍里的藷藇等都是山药,“我国‘从很远的古代起就种植了’供食用的薯蓣科植物。与甘薯并无关系。”[23]夏鼐教授也认为域外传入的番薯“并不是我国古代的‘甘藷,后者当是薯蓣的一种’”[24]。目前学术界大多数学者都认为古籍里的甘藷指的是薯蓣(山药),并不是域外传入的番薯。但是明万历年间传入域外作物番薯之后,国内也有用甘藷来指代域外作物番薯的,这样就给名物考辨带来了困难,单单从作物名入手来推测实乃难断,对于民国25年(1936)《续遵义府志(一)》里甘藷的考辨或许从同一地区在先后不同皇帝时期的名物研究来推断大概会更容易些。道光《遵义府志(一)》根据何炳棣观点,判断道光时期遵义府记载的与山药对列的甘藷应该为“番薯”,那么可以推测民国25年(1936)该地区有可能种植,进而推测《续修遵义府志(一)》所载的“甘藷”大抵也应该是番薯;而道光16年(1836)《松桃厅志》里所载的“红薯”,因地方志所载过于简单,再加上红薯的名称指代的实物较多,比较难判断。曾教授认为,因薯蓣可称之甘薯、红薯,故而当域外番薯传进后,很容易误会[25]。可见红薯或甘薯可用于指代薯蓣科的植物山药,域外作物番薯传入后,又可指代域外作物番薯,很容易造成“同名异物”的混乱。若从现有的方志记载和单个名称上来辨别,实在难以判断;但若从地域相关来判断,道光21年(1841)《仁怀直隶厅志》已经记载了“甘藷:俗名红苕,亦名红山药。《农政全书》:藷有二种,一名山藷,一名番藷,传近年海外得此种。”[26]232海外得此种,可以看出,黔北仁怀直隶厅已经有域外作物番薯的种植了;同年《遵义府志(一)》也有番薯的记载;同年距离松桃厅比较近的思南府也有明确的关于番薯的记载。是否可以推断之前松桃厅所载的红薯即为域外作物番薯,且在道光21年(1841)向附近的思南府等地区扩展呢?有待进一步考证。而民国13年(1924)《威宁县志》所载的“甘诸”也较为简单,贵州方志里多有将“藷”读成署、殊、苕、韶的近音或转音现象,这里笔者推断“甘诸”应是“甘藷或甘薯”的转音,但即便推断是“甘藷或甘薯”名称,也比较难得知呼如其名究竟指代何种实际作物,有待考证。

五、结语

番薯从明万历年间传入中国后,以其耐旱性、对环境要求低、生存适应性强等特点,先后被贵州各地方志广泛地记载,笔者在何炳棣的番薯考辨观点基础上,对贵州地方志所载的番薯加“番”字和加“洋”字前缀的考辨与研究,以及方志中多次出现的“苕、红苕”的考辨等,认为带“洋”字番薯应该不是域外传入作物番薯,而更可能是继“番”字前缀用来命名域外作物之后,使用“洋”字前缀不用来指代番薯,而是更可能指代马铃薯;而“番”字前缀指代范围较广,与薯连用,常常用来指代域外作物“番薯”;以及根据“苕”(sháo)音出现时间的大概推断以及湖北、四川等地使用“苕”(sháo)音指代的作物来推断,贵州的“苕”(sháo)更多地指代域外作物“番薯”;因此,贵州方志里,特别是清至民国时期的大部分方志中,关于甘薯的记载,大部分可认为是域外作物“番薯”,而个别的记载,特别是带“洋”字的作物并不是番薯。对贵州方志里甘薯记载进行较为详细的考辨,对学界同名异物作物的研究和解决名物混淆等问题,以及为后续较为深入地研究番薯等问题具有积极的推动作用。

注释:

① 王家琦《略谈甘藷和《甘薯录》》(《文物》1961年第3期);夏鼐《略谈番薯和薯蓣》(《文物》1961年第8期);吴德铎《关于甘薯和《金薯传习录》》《文物》1961年第8期);何炳棣《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响(二)》(《世界农业》1979年第5期);陈树平《玉米和番薯在中国传播情况研究》(《中国社会科学》1980年第3期);周源和《甘薯的历史地理——甘薯的土生、传入、传播与人口》(《中国农史》1983年第3期);袁丽《湖北方言中的“苕”(sháo)》(《安徽文学(下半月)》2009年第11期);游修龄,李根蟠,曾雄生《苏诗“红薯”名物考辨》(《古今农业》2010年第3期);游修龄《农作物异名同物和同物异名的思考》(《古今农业》2011年第3期);姚尧《从甘薯、马铃薯的名称分布看外来作物的命名方式》(《语言科学》2015年6期);孙玉文《考“苕”》(《长江学术》2014年第1期);陈斯琪《从番薯到地瓜:外来作物异名化背后的文化认识》(《闽商文化研究》2015年第1期);陈忠文,黄超,潘晶晶《外来作物Pachyrhizus erosus的异名辨析及中英文正名建议》(《作物研究》2016年第1期);姜亚凤《湖北方言中的“苕”》(《湖北师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第5期)。

② 文章中所有某字后的(?)表示该字在古籍中模糊不清而无法确定即为该字。