医疗纠纷调解实践与优化路径*——以×市为例

李 俊 羊海燕 周洪波

医疗纠纷调解是公共法律服务体系的重要组成部分,是多元纠纷解决体系中不可或缺的环节。2019年7月10日,中共中央印发的《关于加快推进公共法律服务平台建设的意见》对公共法律服务提出新要求:加强基层普法阵地、人民调解组织建设,健全服务网络。可见,调解这种纠纷解决机制在公共法律服务中占据着重要地位,也是近几年法律服务体系建设的重中之重[1]。

随着地区经济发展,医疗纠纷发生率逐渐呈高位运行态势,亟需多元化解机制,而我国多数地区未建立起医疗纠纷调解机制,已经建立的也存在诸多缺陷[2]。本文立足对×市的调解实践,针对医疗纠纷化解面临的现实难题,提供优化路径,破解医疗纠纷化解难题。

1 资料与方法

1.1 调查对象

调查对象包括四川省×市医疗纠纷人民调解委员会(以下简称“医调委”)及下设区县医调委、调解委员会调解员以及医疗纠纷案件中的患方。

1.2 调查方法

研究采用了问卷调查、查阅资料、参与旁听以及访问等调查方式,调查手段多样,调查方法设计合理,能充分反映事实。

1.3 调查内容

调查内容包括医调委机构基本情况,调解员基本情况,调解程序、调解案件基本情况,患方满意度,患方对纠纷关注情况以及患方对纠纷解决路径选择意愿等。

1.4 数据来源

通过收集医调委资料获得医调委机构、人员、调解案件相关数据,参加调解旁听、与调解员交流、对患者进行问卷调查获得了调解员背景以及患者各类意愿的数据,调查内容详尽,数据来源真实可靠,客观、全面地反映了医疗纠纷调解情况,为探讨四川省×市医疗纠纷调解的研究提供了良好的数据基础。

2 四川省×市医疗纠纷调解的现状

2.1 医疗纠纷调解机构的设置

以四川省×市为例,该市设医调委,隶属市司法局,下设8个区县级医调委,其中包括区级医调委3个,以及县级医调委5个。主要负责受理辖区内医疗纠纷调解申请;组织、协调人民调解员进行医疗纠纷调解和指导全市医疗纠纷调解工作[3]。

2.2 人员设置与结构

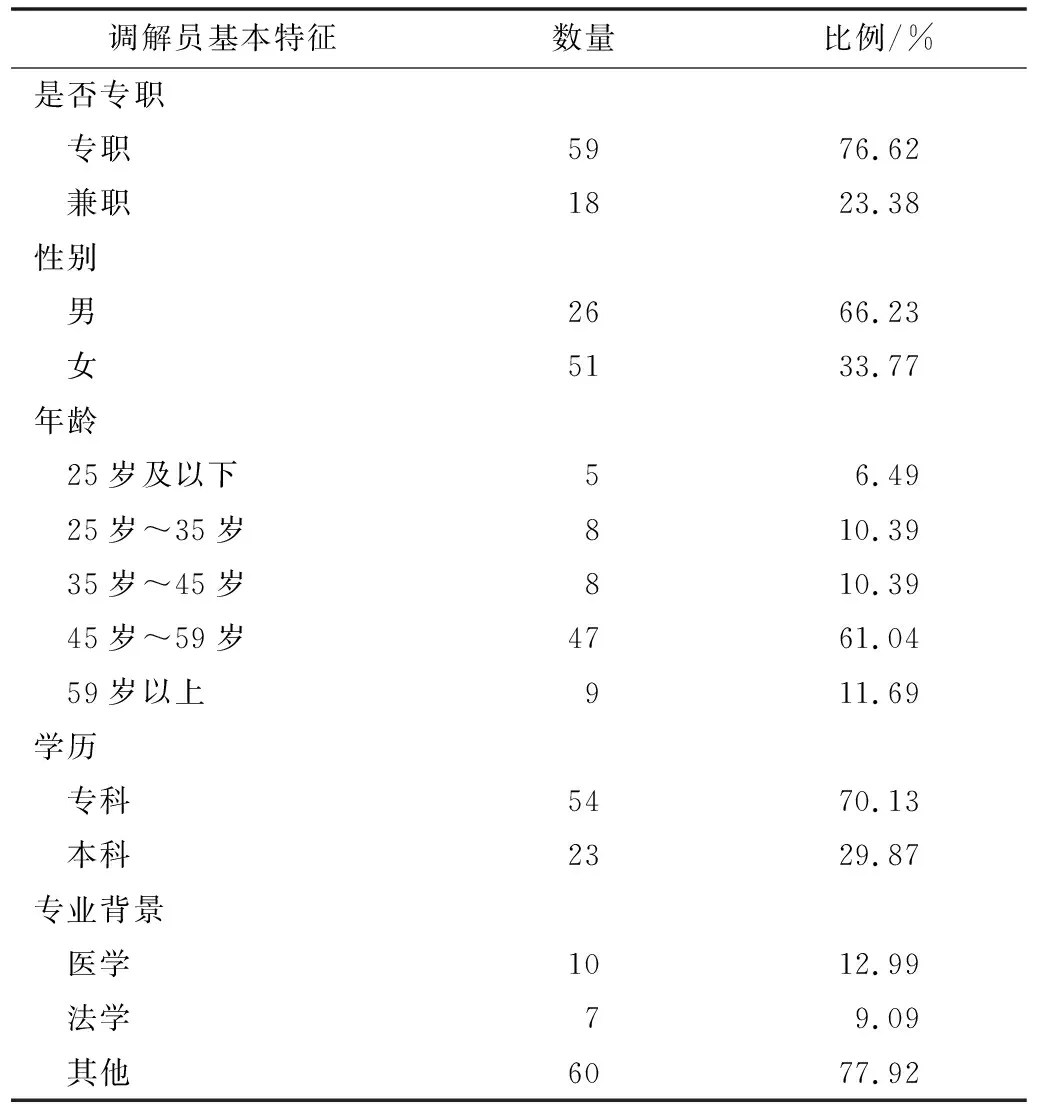

全市医调委共有专职、兼职调解员77人,其中专职调解员59人,兼职调解员18人;女性51人,男性26人;从年龄分布来看,45岁~59岁有47人,所占比例最大,为61.04%,其次是59岁以上的有9人,占比为11.69%,25岁~35岁、35岁~45岁的各有8人,占比为10.39%,25岁以下的有5人,占比为6.49%。从调解员学历分析,专科学历的有54人,本科学历的有23人;从专业背景分析,10人具有医学背景,7人具有法学背景。见表1。

表1 四川省×市调解员基本情况

2.3 医疗纠纷调解运行流程

经过近十年的发展,该市已经形成了相对规范、具体、具有可操作性的医疗纠纷调解体系[4]。

医疗纠纷发生之后,双方可以向医调委申请调解,一方也可直接申请,另一方同意后医调委方可介入。双方可以指定一名人民调解员为调解主持人,根据需要可以指定若干人民调解员参加调解,医患双方当事人对调解主持人提出回避要求的,医调委应当予以调换;确定调解员后,召集医患双方当事人到专门设置的调解场所进行调解;此外,医患双方当事人均可以聘请律师参加调解。在查明事实、分清责任的基础上,医调委应当促使医患双方当事人互谅互让,消除隔阂。

综上所述,该市医调委工作机制流程相对清晰,一定程度上体现了调解工作的可操作性。

2.4 调解案件情况

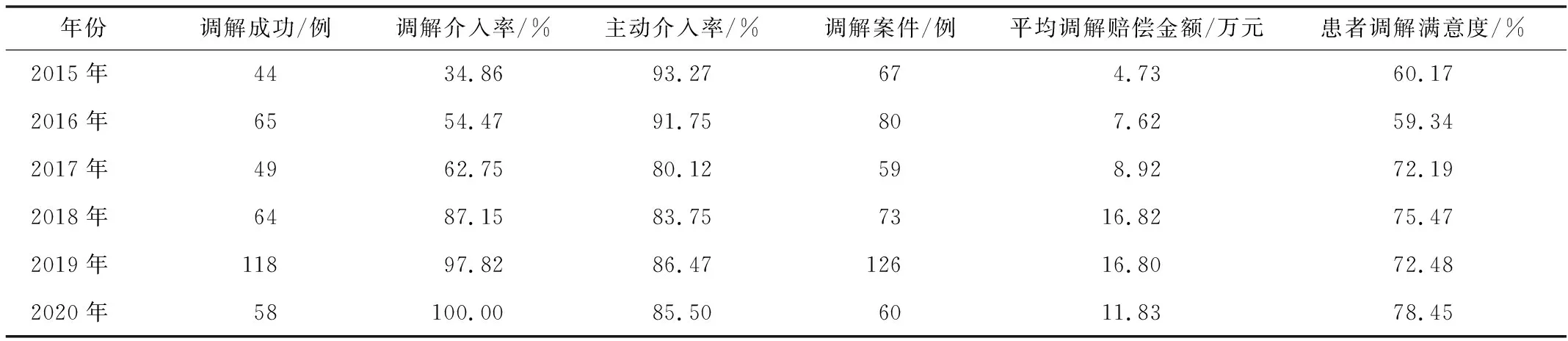

该市医调委自成立以来共调解医疗纠纷459件,从医调委介入率(指调解机构介入医疗纠纷的比例)来看,2015年为34.86%,2016年为54.47%,2017年为62.75%,2018年为87.15%,2019年为97.82%,到2020年介入率已经达到100.00%,呈逐年上升趋势,但大多属于主动介入,即调解机构主动寻找纠纷并介入;从调解案件的数量来看,2015年67件,2016年80件,2017年59件,2018年73件,2019年126件,2020年60件;在这些案件中,最终以患方签署调解协议并接受协议内容视为调解成功。从患方满意度来看,普遍在60%以上,而根据调研,患方不满意主要集中在赔偿金额、院方态度、责任划分以及后续处理四个方面,比例分别达到89.76%、76.25%、79.96%、26.14%;从平均调解赔偿金额来看,2015年为4.73万元,2016年为7.62万元,2017年为8.92万元,2018年为16.82万元,2019年为16.80万元,2020年为11.83万元。见表2。

2.5 患方对医疗纠纷的关注情况

根据表3可知,在459起医疗纠纷中,患方最关心的几个问题分别是赔偿金额、双方承担责任的比例、医疗纠纷事故的原因、医疗纠纷处理流程以及如何进行后续处理。具体来讲,最关心赔偿金额的有423例,占92.16%,关心医疗纠纷双方承担责任比例的有367例,占79.96%,关心事故原因的有311例,占67.76%,关心医疗纠纷处理流程的有213例,占46.41%,关心后续处理的有128例,占27.89%。由此可见,患方最关心的还是调解赔偿金额,其他的如事故责任划分、事故原因等反而不是其最关心的。

2.6 患方对医疗纠纷解决路径的选择意愿

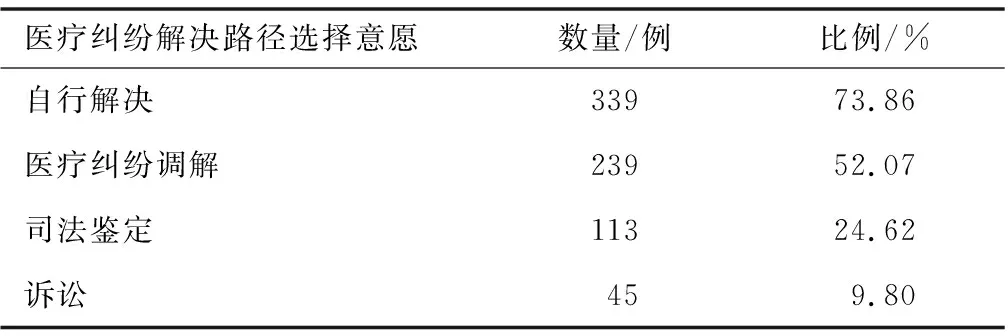

在459起医疗纠纷调解中,有339例倾向于自行解决医疗纠纷,占比为73.86%;239例表示愿意选择医疗纠纷调解解决,占比为52.07%;而113例愿意进行司法鉴定,占比为24.62%;有45例愿意选择诉讼解决,占比为9.80%。见表4。

表2 调解案件基本情况

表3 患方对医疗纠纷关注情况

表4 患方医疗纠纷路径选择意愿

3 医疗纠纷调解的现实困境

3.1 缺乏宣传,知晓程度较低

医疗纠纷调解缺乏宣传,医调委本身并无专门的宣传部门,其行政部门只负责管理,并无宣传职能,也无能力进行宣传,医调委在组织结构和职能设置上便不利于宣传。

根据调研,医调委介入医疗纠纷的比例自2015年来逐年增加,至2020年介入率以达到100.00%,做到了只要有医疗纠纷就有医调委介入。但是从主动介入率来看,医疗纠纷调解工作大多是由医调委主动进行,无论是患者还是医院主动联系医调委的情况都是少数,主动介入率的长期高位运行也体现了宣传工作的缺失以及缺乏公众信任。

分析案件来源,医调委案件都是医院发生医疗纠纷引发的,医院无法处理时才会联系医调委,或是患者走投无路时才会主动寻找救济途径从而联系医调委,医院并无明显宣传标识,也无任何提示可以寻求医调委帮助,医院工作人员更不会主动向患者方说明,因此这给患者主动寻求医调委帮助设置了一定障碍。

3.2 调解员年龄结构不合理,调解队伍老龄化

从年龄分布来看,调解员主要年龄都在45岁以上,该年龄段的调解员占比为72.73%。从调解员的组成来看,专职调解员多数是即将退休的人员,兼职调解员也多数是退休返聘的人员。调解员年龄结构极不合理,年龄偏大的调解员精力和能力相对较弱,无法胜任繁琐而专业性相对较高的调解工作。

3.3 调解员缺乏专业素养,无法提供专业指导

缺乏专业素养的调解员无法在调解工作中明辨是非,对于双方诉求是否具有合理性也无法判断[5]。专业背景上,该市医调委有医学背景的调解员有10人,有法学背景的调解员仅有7人,学历方面70.13%的调解员只有专科学历。可见,调解员知识背景和学历背景都不足以支撑日常调解工作。调解工作对于调解员的专业背景和素养要求非常高,对于医学知识要有所了解,对诊疗过程要熟悉,要大致知晓相关疾病的病理,医生诊疗过程是否有过错更需要格外关注;同时也应当具备一定的法学知识,例如,应当知晓患者方可以提出什么要求,患者方哪些要求是不合理的,在提出赔偿时,应当明确告知患者方赔偿由哪些部分组成,金额应当如何计算等,在调解阶段应当告知患者可以做好哪些准备等。显然,不具备医学和法学背景的调解员是无法胜任调解工作的。

3.4 调解形式色彩浓重

从调研情况来看,医调委调解工作形式色彩浓重,调解员工作流程基本为:到现场了解基本情况,听取双方意见以及患方的诉求,如果医方有调解意愿,那么则促成患者方接受调解,然后双方在医调委的见证下签订调解协议;如果患方不接受调解,则继续劝导患方,然后告知患方其他救济途径。调解工作多是形式性和程序性的,并没有做到真正的“调”,即使有实质上的调解也是在协商赔偿金额方面,对医患双方在赔偿金额上的分歧进行调解,让双方做出让步促成调解协议的达成。而实质意义上的调解,应当涉及到责任划分、案件处理、后续处理等诸多方面,是医患之间沟通的桥梁以及双方对立情绪的“灭火器”,而非单纯的医患和解的见证者。

3.5 缺乏患方信任,中立性受到质疑

大多数患者对医调委带有偏见,认为医调委是政府机构,而公立医院也带有政府背景,医调委必然与公立医院沆瀣一气,普遍对医调委的中立性和公平性持怀疑态度[6]。特别是当医调委在调解中对患方进行劝导时,患方对医调委的不信任感更甚,最终可能导致调解失败。此外,调解员没有告知义务,不会告知患方封存病历和复印病历等相关注意事项,当调解不成患方想要进行病历封存和病历复印等事项时则会认为调解员故意不告知,加剧对立情绪。

3.6 缺乏反馈评价机制

调解协议签订后医疗纠纷调解工作即终止,缺乏后续评价机制,仅仅对患方调解满意度进行了简单记录,没有电话回访,也没有事后评价,无法了解患方对调解工作的具体态度,对于调解员的工作态度、工作方法等细节更是无从知晓。无法对调解工作进行事后的评估,这对调解工作的改进、调解员的培养是不利的[7]。

4 医疗纠纷调解的优化路径

4.1 加强宣传,提高知晓程度

在机构设置方面,应增加专门的宣传部门或专门的宣传岗位以加强宣传。积极配合法院、检察院、司法局的普法工作,将普法工作与医疗纠纷调解宣传相结合,在活动中积极宣传医疗纠纷相关法律规范,同时宣传医疗纠纷调解机制[8]。通过开设网站、微信公众号等互联网渠道进行医疗纠纷调解的宣传和推广,同时可以在评论区与公众进行互动,回复公众对调解工作的疑问,与公众拉近距离,让公众了解、信任医疗纠纷调解工作。

4.2 改善调解人员年龄结构

在人员组成方面,目前医调委组成人员中45岁以上的调解员占大多数,大部分调解员临近退休,年龄较大,不适合参加容易产生冲突的调解工作,可以适当增加青年调解工作者的名额,吸收年轻人进入调解队伍,逐步建立起以青年调解员为主体的调解员团队。

4.3 增加有专业背景的调解员,加强调解员继续教育

目前,该市医调委组成人员中有医学和法学背景的调解员只有17人,比例仅为22.08%,拥有本科学历的仅有23人,比例仅为29.87%。整体来看,调解员专业素质相对较低,熟悉医学知识和法学知识的调解员不多,能胜任医疗纠纷调解工作的调解员也不多。因此,可以增加有医学背景和法学背景的调解员,加强调解队伍的专业性。

此外,可以加强与地方法院、检察院的合作,聘请退休法官和检察官担任兼职调解员,退休法官和检察官拥有丰富的法律知识,也有长期从事调解工作的经验,非常适合担任调解员。同时,吸收退休医务人员担任调解员,医务人员有医学专业优势,对于案件中医院是否有过错以及过错程度等问题相对清楚,有利于开展调解工作。

同时,建立继续教育机制和定期培训机制,对缺乏医学或法学背景的调解员进行继续教育,增加其法律和医学知识,使其更好地适应调解工作。定期对调解员进行培训,可以聘请律师、法官及优秀调解员担任讲师,以增强调解员的工作能力。

4.4 确保调解的中立性

《医疗纠纷预防和处理条例》中规定了鉴定和咨询专家回避制度[9],同时,医调委作为司法局下设机构也在一定程度上保证了其中立性,确保调解主体和程序的中立性,将成为我国医疗纠纷调解工作的发展目标与方向[10]。

中立性是患者信任的基础,虽然大部分医调委属于司法行政系统,但仍有被行政级别较高的大医院干预的可能,因此可以将医调委独立设为群众性组织,借此摆脱司法行政或卫生行政干预,京津地区已有这样的实践,并且成果显著[11]。此外,还可适当引入第三方保险机构参与调解,利用保险机构的独立评估机制增加调解中立性[12]。

完善调解程序,从制度层面入手,全方位地体现机构中立性。建立调解员和咨询专家池,每次进行调解时由医患双方从池中随机挑选参与人员;实行调解员定期轮换,杜绝同一名调解员长期负责同一家医疗机构的调解工作,减少因调解员与医疗机构熟悉后刻意偏袒的情况;建立行业黑名单,一旦发现调解人员有不正当行为,立即拉入黑名单,并进行资格吊销,情节严重的还应当承担相应的法律责任[13]。借鉴发达国家经验,采用“无因回避原则”,患方提出回避申请后,将回避举证责任倒置给被申请回避人,倒逼调解参与人主动说明身份及自证中立性,保障调解中立性,赢得患方信任[14]。

医疗纠纷涉及患者隐私,调解一般不向社会公开,这在一定程度上限制了社会监督[15]。但仍然可以在患者同意的前提下通过互联网向社会公开,甚至可以召开听证[16],用公开的方式接受社会监督,增加调解工作的公信力,保证调解中立[17]。

明确调解员告知义务,调解前和调解过程中都应当告知患方相关事项,特别是关于是否可以封存病历,是否可以聘请律师参与调解、谈判,是否可以进行病历复印以及是否进行尸检、鉴定等问题上,更要明确告知。在调解不成时,应当明确告知患方救济途径,并且指导患方进行初步工作,告知其申请鉴定、提起诉讼等。在告知时,应当进行书面告知,使患方明确知晓相关事项,这样不仅能保护患方权益,还可以赢得患方信任。

4.5 加强调解实质化建设

加强调解实质化建设,改变调解只见证的情况,对于患方关心的纠纷发生原因、责任比例的划分以及患方最关注的赔偿金额等实质问题进行调解。对于纠纷原因,应当听取患方及医方的意见,对患方有疑问和不认可的部分,应当向医方提出,而不能强硬地要求患方单方面接受医方的意见。对于责任比例,也应当对患方进行解释,参照类似案例给患方解释划分原因。对于赔偿金额,更是要明确计算方法和计算标准,让患方切实感受到调解工作的专业性以及调解工作不是在敷衍,而是在切实地维护患方的合法权益,真正从法治化、规范化和实质化的角度做到矛盾多元化解[18]。

4.6 建立评价反馈机制和事后总结机制

建立科学的评价机制,针对患方和医方制定不同的评价反馈机制,不仅局限于对调解结果是否满意这样简单的评价,而应当引入更多的评价标准,使评价更加科学,如调解是否遵守相应的程序,调解是否尽到了相应的告知义务等,用更多细节性的标准来评价调解员工作的完成度和满意度[19]。

建立事后总结机制,在收集到医患双方的反馈意见后,应当进行自我总结,总结调解中出现的问题及其原因等,进而提出改进的方法,把总结写入制度,将总结体系化、制度化,利用事后总结这一制度提升工作质量[20]。

5 结语

总体而言,我国医疗产业发展迅速,医疗纠纷数量呈井喷式发展,如何在保障医疗行业健康稳定发展的同时促进社会公平、维护患者权益,这是个值得研究的问题。医疗纠纷调解作为一个未全面实施的新制度,其发展对公共法律服务质量也有着至关重要的影响[21],以一个地区作为研究对象足以管中窥豹。

医疗纠纷调解制度是公共法律服务的重要组成部分,如何完善它也成为了重要命题。本文立足医疗纠纷调解存在的调解员结构不合理、调解形式色彩浓重等问题,提出了加强宣传、提高知晓程度、改善调解人员年龄结构以及加强调解实质化建设等解决措施,有助于改善医疗纠纷调解中存在的问题,并建立起一个更高效、接受度更高的公共法律服务体系[22]。

——基于语境伦理学视角的探讨

——以X基层人民法庭为分析样本