东学西渐

——民国月份牌女性形象的社会消费研究

高 宁

(西安美术学院,陕西西安 710061)

“假如你想了解中国,你必须先了解上海,因为上海是打开近代中国的一把钥匙”[1]罗兹•墨菲把上海比喻成一把钥匙,可见其地位之重要。在中国近代的发展史上,上海犹如一个“发动机”,源源不断地给中国带来新兴产业,作为中西交融的汇合点,上海更是在民国绘画艺术上添上了浓重的一笔。上海成了西方商人和冒险家的天堂。他们想尽办法倾销商品,最终采用了西方的文化风格,但由于可接受性,转而吸收中国文化,销售的商品形成了印有美女的月历表和商品广告图片,月份牌也是在这个时代背景下的产物。

西方文化的传入和生产方式的转变,让中国人的思想形态也有了相应的转变。在西方妇女解放的影响下,妇女的生活也发生了翻天覆地的变化。一方面,女性开始摆脱对男性的依赖,无论是在家庭里还是在社会上都拥有了独立空间。比较民国时期的广告,单从服装角度来看就可以看出民国时期女性的变化,如民国时期和晚清时期的女性服饰。清代后期,女性仍然注重用衣服来“封装”自己的身体(图1)。相比之下,民国期间,都市女性开始用旗袍来展露身体曲线(图2),甚至有一些旗袍的开衩蔓延到大腿。从民国的月份牌中可以看到民国时期女性思想的逐渐开化,西方女性解放为民国女性的自我意识的觉醒提供了原始动力。

图1 月份牌中的传统女性装束

图2 月份牌中着旗袍的女性

一、从被消费到消费者

月份牌作为消费媒介,记录着那个时代的时尚讯息,无论是摩登女郎身上所穿的时髦衣服还是娱乐消遣活动的背景都隐含着金钱才是社会顶礼膜拜的神明。人们只有通过消费来比较谁更加奢靡,从而来彰显个体身份和地位。金钱对于每一个商家都格外看重,男性在消费领域中不再是“定义者”,女性也不再是“跟从者”。如果说身体的展现是一种消费女性,那么随着月份牌的快速发展,在月份牌画面中女性的角色也从被消费的“物品”转换成了消费物品的“人”。

正是在这样的时空背景下,都市商城的主角——“摩登女郎”应时而生了。她们与以女学生的以拥有更多的知识为傲不同,她们更多地是以拥有各种奢侈品、西洋式样的物件为炫耀的资本,用金钱、悠闲来包装自己。《上海漫画》上一幅题为“秋冬之衣”的漫画非常“写实”地描绘了秋冬之际,为选购换季服装的都市女性在商场里擦着肩、拥挤地逛街,忙得不亦乐乎。月份牌中自然也对这一现象有所记录和宣传,杭稚英的足球牌白马牌香烟广告中(图3),中产阶级消费的元素,像是宠物狗、童车等等,是彰显生活优越和身份地位的标志。当画中的人物在获得购物之后的满足感后露出幸福的笑容,似是长吁一口气,心想“我终于拥有了这些物品”,这在无形中向人们灌输“要跻身于中产阶级,拥有大笔雄厚财富才能获得幸福”这样的拜金享乐主义思想。

图3 杭稚英的足球牌白马牌香烟广告

从另一个角度来看,女性开始进入商场购物可以体现其拥有资金的支配权,在家庭中有较大的掌控权,女性握有消费的决定权,大如房屋,小至家具,均取决于她的喜好,女性的消费者角色意味着她可以决定家庭生活方式,与此同时所要承受的则是更多的责任和压力。为了排解这些压力,女性也会为了寻求快乐去购买一些奢侈品作为一种“补偿”。用这种娱乐消费的形式暂时摆脱家庭工作生活中的条条框框,增添生活的乐趣。

二、从消费者到引领者

如果说月份牌美女是在虚拟画面中进行虚拟引导刺激消费,那么随着摄影技术的发达,一批活灵活现的电影女明星像是从画中跳脱出来,她们开始通过代言一些广告来引领时尚、刺激消费。20世纪三十年代走红影坛并有“电影皇后”(图4)之称的胡蝶,非常钟爱旗袍,她体态丰腴,穿上旗袍显得雍容华贵、仪态万方。因此人们对她的服装品牌也十分好奇,当得知是鸿翔服装店时,她的粉丝和一些爱美女性蜂拥而至,让店铺的生意是平时的两至三倍。商家看到如此形式便与胡蝶协商,报酬是胡蝶今后购买衣服均是以6.5折的优惠结算。这很类似于当今社会的“代言广告”。接踵而至的则是各种商家的“代言”邀请,沪江照相馆老板承诺今后胡蝶的照片均免费,前提是用她的照片制成明信片售卖。女明星借助“传统方式”,现身于以反映“摩登”生活的都市口味为主旨的广告明信片(图5),并以此获得大批影迷的信赖从而进店消费,给“沪江”带来大量收益。

图4 “电影皇后”胡蝶

图5 身着鸿翔服装的胡蝶

从胡蝶这个明星宣传的事例可以看出女性已经从月份牌中的虚拟人物逐渐脱离出来,成了真实的宣传引领者。虽然消费者还是没有完全摆脱被“美女”吸引的境况,但是从胡蝶对鸿翔服装店的肯定导致鸿翔服装店拥有大量的客源亦证明顾客已经不局限于因为“美女”宣传而去购买商品,而是更多的是因为有明星为其商品质量、美观的肯定和保障去购买商品,人们渐渐将目光从“美女”转向“商品”,而不是将二者混为一谈。

中国电影女明星是现代性的象征,她们用自己独特的身份在演绎现代生活,大众媒体给她们建立了平台让她们在公共领域的能见度迅速提高,成为众人瞩目的焦点和都市时尚的指针。她们是“新女性”的代言人,因此她们宣传的广告更加具有引领意义,在月份牌中以“真人形象”出现更加能带给消费者真实感受,广告的真实性似乎不言而喻。

三、女性地位的模糊性

1.娱乐大众的思潮

在今天看来,20世纪三十年代的上海是一个十里洋场,一个女性的天堂,女性可以进出上流社会的各种交际场所,拥有很高的社会地位。可是当时的广告上却常常把女性看作是一种凝视的对象,似乎表明了社会权威的结构仍然是由男性来主导的。月份牌广告成为都市大众娱乐中男性“窥视”女性身体的一个“合法”途径,这些广告极力地营造一种“穷声色之美,极视听之娱”的效果,把女性身体作为宣传的工具,以“美丽”为噱头,极尽所能地渲染女性身体的性感美。这种“美丽”毫无疑问已经超出了“健康美”的范围,更多地蒙上了色情与欲望的色彩。

西方消费主义进入中国最典型的形式是商业广告,《申报》作为洋人开办的报刊最先受到西方社会的影响,并最先对报纸的广告业务进行了经营改革,专门设立了宣传推销的部门,并配备了广告设计人员,配合商品的广告宣传。而这时期《申报》最主要的广告表现主体是女性,月份牌就是其中一种表现方式。所以当时上海社会的消费主义价值观,在很大程度上依赖于女性形象得以广泛传播。女性广告与消费社会之间存在相互构建影响的关系,一方面,女性广告积极向社会推送并宣扬消费主义价值观;另一方面,消费社会将女性推向舞台中央,使其获得前所未有的社会关注和影响力。

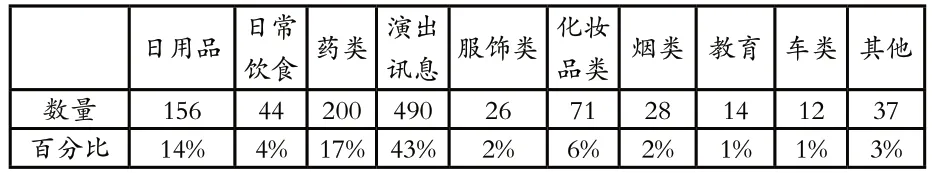

“根据1928年至1937年《申报》女性广告研究的抽样统计资料显示,在所有商品广告类别中,演出讯息、药类、日用品类位居前三(表1)。”[2]当时,上海和外国文学艺术团体进行了近距离的交流,商业表演成为当时娱乐消费的亮点,但表演多带有情色色彩,演出讯息类广告一边呼吁女性的独立解放,一边依赖女性裸露的身体吸引观众入院消费,实属矛盾至极。消费社会通过有意识地制造灯红酒绿的狂欢世界,将女性肉体作为产品开始向消费者贩卖“香艳”“肉感”,从而维持产业的正常运转。舞台成为都市大众娱乐中男性“窥视”女性身体的一个“合法”场所,女性民众崇尚并模仿名妓的穿着打扮和生活习惯,娱乐场的兴盛诱导大众沉迷于消费快感中而忘却的真实价值追求,时代消费观通过女性的广告表现得以传播,女性用身体美塑造着“消费主流价值观”。

表1 《申报》女性广告研究的抽样统计资料

20世纪二三十年代的上海是娱乐生活的聚集地,外界的重重美色也在诱惑着男性,而旧式女性对于男性的依赖促使其普遍习有较强的驭夫术,女性企图通过吸引并稳定住男性对自己的关注来保证物质生活的稳定。《秀色雄心》则用加黑字体宣称“代表全体女性向男性示威”,以吸引女性入院观看,表面上是女性地位处于男性之上,其实其内涵可见当时女性的社会生活还是围绕“稳固与男性关系”或者“摆脱男性统治”展开,可见女性的独立性还有待商榷,她们仍要通过男性来对自己进行证明。

与此同时,上海娱乐业呈现一幅欣欣向荣的景象,催生了一批女星,她们被营造出“经济独立、生活富足”的人设从而给大众以“假性独立”的幻觉,被大众女性当作新女性形象争先模仿。事实情况则是女性按照被设定的剧本说话和表现,她们成为城市消费文化建构的不可避免的牺牲者,社会本质并没有改变,女性依旧是被凝视的对象,只是凝视者除了男性外,女性和媒体也积极加入其中。

2.社会舆论的导向

20世纪30年代,抗战文化随着日本的侵袭随之而来,在上海公共文化空间中起到很大作用,并在抗日战争全面爆发后达到高潮,直至20世纪30年代末才逐渐衰微。在这期间,日本政府对报纸刊物甚至是影视行业的抗战文化输出的检查都极为严格,抗战文化在上海的公共空间里没有留下蛛丝马迹,但是普通大众的平凡生活仍在继续,由于抗战文化宣传力度的逐渐衰微,通俗娱乐文化开始深入百姓家中,迎来了新一轮的繁荣。究其原因除了抗战文化的被阻隔还有难民的输入,租界人口暴涨,随之而来的娱乐需求和消费能力也开始膨胀。

最有影响力的通俗娱乐文化当属张爱玲等女性作家的小说和散文,众星璀璨的电影女明星,以及地方性的戏曲。当通俗文化与国难碰撞摩擦时,当时社会分为两派:一是一些民族国家的精英,他们常常把这种现象形容成“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,把通俗文化中的女性艺人认为成是日军的“帮凶”,是会腐蚀人心的“毒药”;二是在日本占领当局的“支持”下有秋瑾、冰心等先进女性以《女报》等刊物为媒介,尽管在当时的社会背景下仍不被重视,但是由于日本占领当局为了彰显日本政治、文化的现代化,而使得女性的声音显得格外清晰和明亮。另外更加值得注意的是,这个时期的女性问题大讨论并不像五四运动一样由父权社会的男性来引领主导,而是完全就由女性自身自发性的领导组织的。

社会舆论的导向对于女性地位的模糊性也起到很重要的作用,前有爱国文化精英把“娱乐”的矛头完全指向女性,对于为了生计而去被迫投入演艺事业的女性并不同情;后有一批通俗小说女作家对关于女性问题的公开大讨论为妇女在城市文化中心的言论自由提供了空间,并从女性的角度为关于爱情、婚姻和两性关系的讨论提供了重要的传统支持。

四、结语

从月份牌中我们可以领略当时女性方方面面的演变,它提供给我们一系列关于现代都市的想象符号,就女性身体的展示而言,常常利用西方的艺术或现实中的女性身体,来刺激人们的感知经验,西方画报明星与选美女郎的性感照片成为人们现代都市体验的一部分,同时引导了人们对于女性健康美的认识。如果仅仅立足于观看者的角度,这一系列的图像无疑让我们感受到了当时女性积极地“投入”追求健康美的一面,女性的“主体性”在这看与被看的过程中被激起。然而当试图去探寻女性身体在这些都市视觉物上被展示的动机时,情况显得更为暧昧,月份牌中的女性身体与商品宣传紧密相连,图像中的女性身体有刺激销售的功效,当与社会相联系,则又拥有“引领者”“宣传者”的双重身份。