心理护理干预对老年慢性心力衰竭患者情绪及心功能影响的研究

何丽,岑梅,王文萍

昆明市延安医院老年病科,云南昆明 650051

心力衰竭是在心肌梗死、心肌病、心肌炎症等多种疾病因素下造成的心肌损伤,最后导致心肌结构和功能出现变化,导致心室的泵血、充盈等功能降低[1];主要临床表现为呼吸障碍、身体乏力等[2]。慢性心力衰竭主要指患者长期处于心力衰竭的状态,导致病情的恶化情况缓慢发展,治疗心力衰竭的主要目的是为了改善患者的各种临床症状, 提高患者的生活质量,同时降低患者的住院率以及病死率[3-4]。 在疾病发病期间,患者因为受到疾病影响,容易产生焦虑、紧张、抑郁等情绪,影响治疗效果;有资料显示,在治疗过程中及时采取有效的心理护理干预,能有效改善患者的不良情绪,增加患者的依从性,促进护患关系和谐发展,患者积极配合治疗,从而加快心功能的恢复,降低因疾病复发再次入院率及病死率[5-6]。选取2017 年5月—2019 年5 月该院收治的960 例老年慢性心力衰竭患者为研究对象,探讨心理护理干预的效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次研究的对象为该院治疗的老年慢性心力衰竭患者960 例,随机将其分为对照组与观察组,每组480 例。 对照组中患者年龄在65~88 岁,平均年龄在(74.89±5.76)岁,其中有男性患者 295 例,女性患者185 例。 观察组中患者年龄在65~86 岁,平均年龄在(74.86±5.73)岁,其中有男性患者 301 例,女性患者179 例。 纳入标准:①所有患者均符合慢性心力衰竭的诊断标准;②所有患者年龄≥65 岁,左心室射血分数≤45%,纽约心功能分级(NYHA)在Ⅱ~Ⅲ级[7]。 排除标准:①不遵守医嘱的患者;②有肢体上运动障碍的患者;③有精神障碍类疾病患者;④语言沟通障碍类疾病患者。 该次研究已通过该院伦理委员会批准,告知患儿及家属,并签署知情同意书。 对照组与观察组患者在一般资料上,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者采用同样的治疗方式, 给予常规利尿剂,ACEI 或者 ARB, 采取洋地黄、β 受体阻断剂来进行抗心力衰竭药物治疗。对照组患者采取常规护理方法,记录并观察患者的呼吸频率、节律、深度的变化情况,为预防患者出现静脉栓塞情况,需要定时为患者翻身,保持床铺的干净整洁,避免患者出现皮肤破损以及压力性损伤的形成。观察组则在此基础上增加心理护理干预,具体实施方式如下:①由于大部分患者及家属对疾病不够了解, 在得知患病后容易产生焦虑、郁闷等不良情绪影响治疗效果。 因此医护人员应该在整个治疗过程中对患者及家属通过口头宣教、书面宣教、影像资料宣教等方式对其进行疾病知识的讲解,加强患者及家属对疾病的认知度,让患者及家属了解疾病发生的原因、相关的治疗方法、治疗的临床效果及预后情况, 提高患者及家属对疾病的认知度,让患者认识到治疗疾病需要正确的生活行为。②随着患者年龄的增加, 身体素质会在不同程度有所下降,大部分患者的心理状态也会受到不同程度的影响,特别是患者在诊断出疾病后会因为家庭原因、 经济原因、个人原因等产生焦虑、烦躁等不良情绪,不愿意积极配合治疗或者长期保持消极情绪,影响临床治疗效果。因此护理人员在与患者交流过程中需要通过专业知识对患者的心理状态进行评估,根据患者不同的表现,提出不同的心理疏导方案,如针对一些怕家属不理解、不关心患者疾病者,护理人员对患者家属进行心理辅导, 告知其在治疗过程中患者需要家属的支持、关系、帮助等,使其明白良好的心理状态来配合医院治疗患者的重要性, 让其充分发挥家属角色的优势,减轻患者的后顾之忧,给予患者多一份的保障。③督促帮助患者养成良好的行为习惯,部分患者以为受到环境、个人因素的影响,养成不良的行为习惯,医护人员需要与患者家属进行充分沟通后,告知其良好的行为习惯对疾病康复的重要性,与患者家属一起耐心帮助患者纠正不良行为习惯。④患者出院时需要对其进行出院后的指导,普及在日常生活中需要注意的自我防护常识,让患者明白健康的生活方式不仅能有效提高自身的生活质量,还能减少疾病的复发率。

1.3 观察指标

比较两组患者满意程度,采用医院自制的满意度调查表,总分 100 分,分为非常满意(85~100 分)、满意(60~84 分)和不满意(59 分以下)3 方面。

对比护理前后两组患者的抑郁自评表(SDS)评分、焦虑自评表(SAS)评分及6 min 步行实验(6MWT)结果。

1.4 统计方法

该次研究使用SPSS 18.0 统计学软件对数据进行处理,计量资料以()表示,组间差异比较以t检验;计数资料以频数及百分比(%)表示,组间差异比较以 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

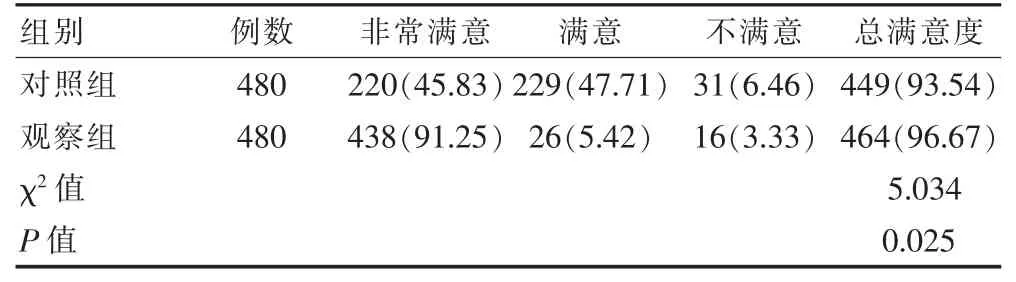

2.1 两组患者的满意度情况比较

观察组总满意度为96.67%, 对照组总满意度为93.54%,通过对比,观察组满意度明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组患者的满意度情况比较[n(%)]

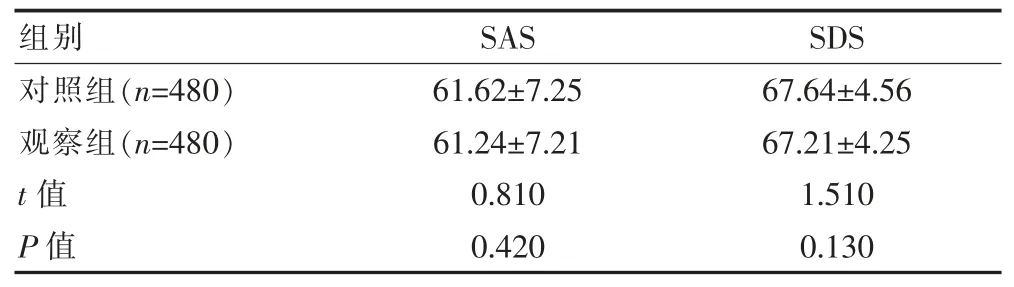

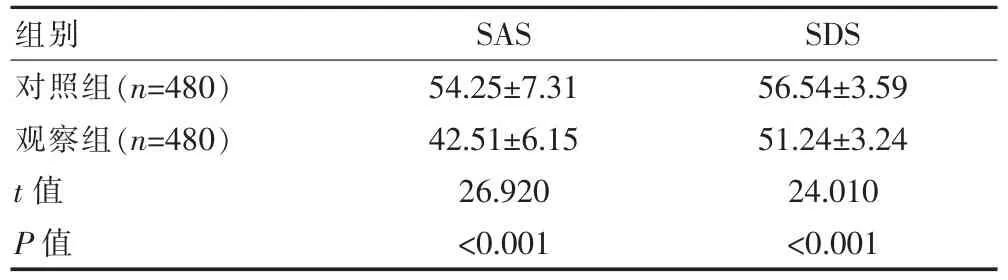

2.2 两组患者护理前后SDS、SAS 评分情况比较

观察组与对照组在护理前SDS 评分、SAS 评分情况差异无统计学意义 (P>0.05), 护理后,SDS 评分、SAS 评分情况明显优于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05),见表 2、表 3。

表2 两组患者护理前 SDS、SAS 评分比较[(),分]

表2 两组患者护理前 SDS、SAS 评分比较[(),分]

组别SAS SDS对照组(n=480)观察组(n=480)t 值P 值61.62±7.25 61.24±7.21 0.810 0.420 67.64±4.56 67.21±4.25 1.510 0.130

表3 两组患者护理后 SDS、SAS 评分比较[(),分]

表3 两组患者护理后 SDS、SAS 评分比较[(),分]

组别SAS SDS对照组(n=480)观察组(n=480)t 值P 值54.25±7.31 42.51±6.15 26.920<0.001 56.54±3.59 51.24±3.24 24.010<0.001

2.3 两组患者护理前后6MWT 结果情况比较

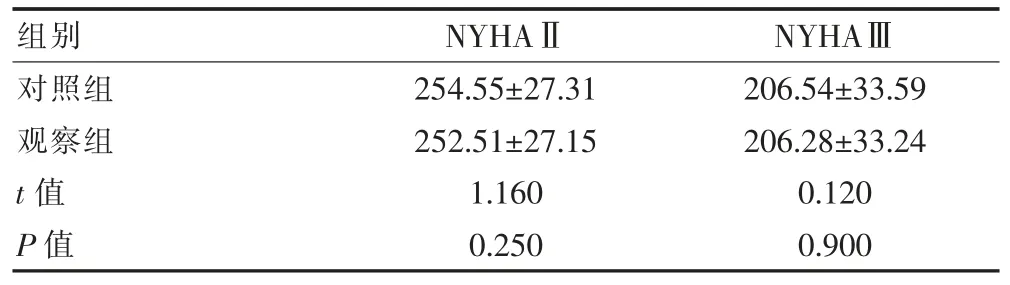

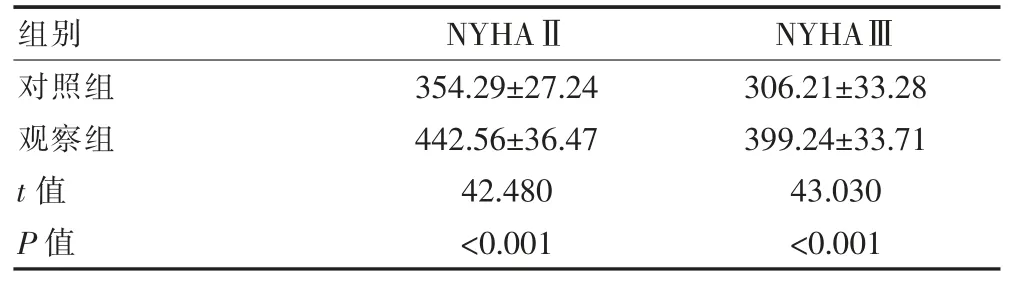

观察组与对照组在护理前6MWT 结果差异无统计学意义(P>0.05),护理后,观察组 6MWT 结果明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 4、表 5。

表4 两组患者护理前 6MWT 结果对比[(),m]

表4 两组患者护理前 6MWT 结果对比[(),m]

组别NYHAⅡ NYHAⅢ对照组观察组t 值P 值254.55±27.31 252.51±27.15 1.160 0.250 206.54±33.59 206.28±33.24 0.120 0.900

表5 两组患者护理后 6MWT 结果对比[(),m]

表5 两组患者护理后 6MWT 结果对比[(),m]

组别NYHAⅡ NYHAⅢ对照组观察组t 值P 值354.29±27.24 442.56±36.47 42.480<0.001 306.21±33.28 399.24±33.71 43.030<0.001

3 讨论

慢性心力衰竭的病发与心房、心室的受累情况有着密不可分的关系, 心脑血管类疾病是主要诱因,根据心衰位置的不同主要分为左心、 右心和全心衰竭,其中左心衰竭是临床上比较常见的一种类型[8];随着社会的不断发展,我国老龄化问题也日益突出,作为多种疾病的多发群体,同时慢性心力衰竭疾病的发病率增加[9]。慢性心力衰竭作为高危疾病中一种,患者在确诊后需要长期进行相关治疗,患病初期患者主要表现为左心衰竭,呼吸困难,因心脏的供血不足,导致肺部内产生部分淤血,肺活量相较以前有所降低,从而引发患者出现咳嗽、咳痰的情况[10]。 老年慢性心力衰竭患者存在不同的心理问题,主要因为老年群体的身体素质较差,在治疗过程中容易因为疾病及身体原因产生消极情绪,影响治疗效果,在治疗过程中采取恰当的心理护理干预,能对患者的心理活动状态进行了解,通过心理疏导等方式,缓解患者不良情绪,调动患者自我护理能力,从而达到加快疾病康复的目的[11-12]。心理护理主要指专业的护理人员在护理过程中通过心理学上的理论及技能知识,对患者的负面情绪进行有效控制,让患者在治疗期间保持良好的心理及生理状态,帮助患者树立自信心,积极配合临床治疗,提高临床疗效[13]。

在该次研究过程中, 对患者采取心理护理干预,通过对护理人员进行专业知识技能培训让护理人员能端正自己的工作态度, 认真负责地对待每一位患者,通过培训掌握过硬的专业知识的同时还具备较强的实践能力,通过对患者及家属进行疾病健康知识宣教,提高其对疾病的认知度,让患者能养成良好的生活习惯,通过与患者家属进行充分沟通交流,让其发挥家属的作用,监督患者养成良好的生活习惯,给予患者足够的支持, 帮助患者树立战胜疾病的信心,通过出院指导,减少患者疾病复发率;该次研究结果显示, 观察组总满意度为96.67%, 对照组总满意度为93.54%,观察组总满意度明显高于对照组(P<0.05),陈碧芳等[14]的心理护理干预对老年慢性心力衰竭患者的睡眠质量影响分析中提出采用心理护理干预患者的护理满意度为97.87%,高于对照组的85.11%(P<0.05),结论一致;观察组与对照组在护理前SDS 评分、SAS 评分情况差异无统计学意义(P>0.05),经过心理护理后, 观察组SDS、SAS 评分情况明显好于对照组(P<0.05),塔林萨日娜等[15]在心理护理干预对老年慢性心力衰竭患者焦虑、抑郁和心功能治疗的影响评价中提出经护理后观察组 SAS (45.22±3.33) 分、SDS(50.33±2.11)分明显优于对照组(P<0.05),结论一致;观察组与对照组在护理前6MWT 结果差异无统计学意义(P>0.05),护理后,观察组 6MWT 结果明显优于对照组(P<0.05)。表明心理护理干预老年心力衰竭患者的临床效果显著, 能明显改善患者的不良情绪,促进心功能的恢复,提高患者的满意程度。

综上所述,针对老年心力衰竭患者在护理过程中采取心理护理综合干预的临床效果显著,有效改善患者因疾病而产生的消极影响, 促进心功能的恢复,降低患者的焦虑心情,缓解压力,提高患者满意程度,保证患者的安全。