欧洲住宅合作社的历史流变与当今实践

杨 舢

住宅问题从来不是单纯的居住问题,它与性别平等、财富分配、阶层分异等社会问题密切相关,同时也关系着城市的空间品质和形象。在工业资本主义兴起的18世纪和19世纪,尖锐的阶级对立体现在工人阶级糟糕的居住状况上。19世纪的两种主要“左倾”意识形态——恩格斯的家庭、住宅学说与皮埃尔·蒲鲁东(Pierre Proundhon)的无政府主义,都试图将住宅的供给、买卖、租赁当作解决社会不公的关键抓手。恩格斯的学说深刻影响了社会主义国家的住房政策和城市发展。而在西欧,许多无政府主义理念则融入城市发展与住房福利政策体系,成为主流价值的一部分。19世纪末至20世纪初,德国、奥地利、瑞士等国的无政府主义空间实践凝结成为住宅合作社运动。作为特定的共同居住模式,住宅合作社由许多个体基于团结一致和基层民主的原则组织而成,他们在土地购置、住宅建造、公共生活等方面展开合作,以抵御现代资本主义对个体生存处境的剥夺和压制。在西欧,以住宅合作社代表的现代共同居住模式已成为维护社会公平、保证经济稳定的重要基石。经历过一段时间的沉寂后,2000年以来,合作社运动在欧洲重新兴起,再次成为许多国家的住宅建设主角。

一、无政府主义与合作社运动

合作社运动是19世纪无政府主义实践的结晶。无政府主义源于对法国大革命严重的恐怖与极权后果的修正。出于对国家威权和极权制度的极度不信任,无政府主义者试图创立一个没有等级和统治的社会。经济上,无政府主义者和社会主义一样,反对自由资本主义的财产私有制度。蒲鲁东有著名的“财产是盗窃”和“房租即为剥削”的论断[1]。另外,虽对私有财产抱有敌视态度,但(共有)财产恰恰是保障无政府主义者实现其自由价值的现实基础。无政府主义者并不完全拒绝财产,共有财产可以帮助个体和家庭实现自给自足,使其能自我定夺生活的方式[2]。

1849年,蒲鲁东提出“人民银行”(Banque du peuple)的设想。受这一想法的启发,赫尔曼·舒尔茨-德利施(Hermann Schultz-Delitzsch)于1851年 成立了第一家德国信贷合作社“人民银行”(Vorschussverein)。1861年,弗里德里希·威廉·莱斐逊(Friedrich Wilhelm Raifferson)成立了第一家德国农村信用社。莱斐逊总结的“3S”原则——“自我帮助”(Selbst-Hilfe)“自我管理”(Selbst-Verwaltung)“自我负责”(Selbst-Verantwortung),简明扼要地概括了无政府主义的基本宗旨(图1)。时至今日,这三条原则仍是许多德国住房合作社的基本宗旨[3]。

图1:蒲鲁东、德利施、莱斐逊(从左至右)

早期合作社主要以信用(资本)、慈善互助、消费等类型为主。住宅合作社出现相对较晚。直到1889年德国颁布了《合作社法》(Genossenschaftsgesetz),住房合作运动才获得法律上的承认。1889年全德境内有住宅合作社38家,1900年有385家,1906年有682家,1910年有1056家,至1913年一战爆发前达到了1402家。今天,德国境内有超过2000家住宅合作社,它们管理着超过200万套住宅,拥有超过300万的成员[4]。

作为一种乌托邦式的社会实验,合作社运动的初衷是为应对急剧现代化进程中的各种社会不公。通过成员间平等互助,合作社为每个人提供保障,使其免遭生活不稳定、贫困、不安全的威胁。这样的原则一直贯穿在合作社实践的不同阶段,从早期的蒲鲁东“人民银行”、埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)“田园城市”,到当今的慕尼黑“瓦格尼斯”(wagnis)、苏黎世“不止于居”(Mehr als Wohn)。在实际运转中,合作社一般采取股份制资产结构。每个成员都有土地和住宅的使用权,所有权归合作社集体所有。合作社住宅项目和地产升值产生的利润要回流到合作社,以维持合作社日常运转并改善成员的居住福利,使其免受地产投机导致的住宅匮乏的侵扰。

早期合作社运动关注新社会模型的建构,而非具体的物质空间建设。在讨论“田园城市”理念形成时,彼得·霍尔(Peter Hall)指出,“这些无政府主义先锋的愿景不只是提供另类的建筑形式,而是一个另类的社会。它既不是资本主义的,也不是官僚社会主义的。它是基于人们自愿合作的、共同生活和工作、自我管理的小团体”[5]。然而,无论是早期女权主义者建立的“家政合作社”(housekeeping cooperative),还是将住宅建设与社会经济系统改造结合起来的住宅合作社,都对物质空间产生了实质性影响。合作社运动关于个人与集体、私密与公共、自由和团结等社会经济关系的设想会投射到住宅单体、住宅群体,以及城区空间的设计、建设和管理上,进而推动着住宅和城市设计方法的革新,其中最重要的成果是促成现代城市规划学科的诞生。

二、住宅合作社空间实践的四个阶段

粗略而言,欧洲住宅合作社的发展大致可分为四个阶段:前期酝酿(18世纪末至1889年);第一次高峰期(1890年代至1930年代);纳入国家治理体系(1950年代至1970年代);复兴及创新发展(1990年代末至今)。

1.前期酝酿

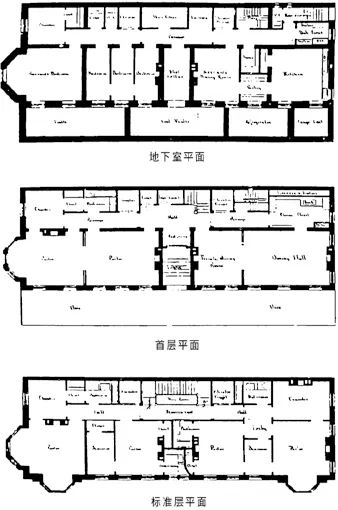

1889年德国《合作社法》颁布之前,欧洲国家虽有零星住宅合作社成立,但尚未形成有影响力的实践作品。尽管如此,18世纪末空想社会主义者和资产阶级改良主义者推动的空间实践为后来住宅合作社提供了范本和参照。其中,19世纪英、法、德资产阶级慈善家——约翰·克罗斯利(Johon Crossley)、艾克罗伊特(Akroyd)、萨尔特(Salt)——建造的工人住宅最为典型,比如,英国约克郡的哈里法克斯(Halifox)和布莱德福特(Bradford)的纺织业资本家建造的工人宿舍(图2);德国鲁尔区煤炭和钢铁业大亨克虏伯家族修建的工人住区;1858年法国实业家让-巴蒂斯特·安德烈·戈尔丁(Jean-Baptise André Godin)在高斯(Guise)修建的法米利斯泰尔(Familistère)。

图2:约翰·克罗斯利在哈里法克斯为工人建造的西山公园住宅(West Hill Park Estate)

这些工人住宅的一些基本特点被1920—1930年代的住宅合作社实践继承:第一,它们大多是建于郊区或乡间的低密度聚落;第二,它们所参照的理想原型是当时流行的资产阶级独户住宅,尤其在英国工人住宅实践中,联排独户住宅是最常见的住宅形式,每户住宅有自己的庭院,而即使在法国的法米利斯泰尔这样的多层集合住宅中,也会强调家庭作为基本单位的地位;第三,社会属性单一,居住者是清一色的工人阶级;第四,功能属性单一,只有居住或为之服务的辅助功能,这就导致整个社区成为独立的社会空间单元,难以与外界发生联系;第五,家长式(paternalistic)的空间设计和日常管理方式。住宅的供给者对其居住者的日常行为有明确和琐碎的严格管理。这类住宅因此常被诟病为社会规训的现实模型。

2.第一次高峰期

1889年,德国政府颁布《合作社法》,为住宅合作社扫清了制度障碍。土地和房屋具有资本属性,需要大量资金投入,一般合作社难以跨越这一门槛; 获得法律承认后,合作社可以得到银行、信用社等金融机构的长期低息资金支持。在德、奥、瑞等国,住宅合作社数量自1890年代之后稳步增长。

一战前,住宅合作社的广泛发展还推动着田园城市理念的广泛传播。比如,克虏伯家族在埃森边界的玛格雷腾霍(Margarethenhöhe)开发的田园村庄[6]。这个有强烈社会改良意识的住宅合作社延续了前述资产阶级慈善家的工人住宅模式。类似的实践还有一战前布鲁诺·陶特(Bruno Taut)在柏林的法尔肯贝格(Falkenberg)为住宅合作社(Gemeinnützige Baugenossenschaft Gartenvorstadt Groß-Berlin)设计建造了六栋住宅(图3)。

图3:布鲁诺·陶特在柏林法尔肯贝格设计的合作社住宅

一战后,社会民主党、工会组织等左翼政治势力开始主导欧陆国家政治生活。他们提倡以共有经济为导向的生活方式。左翼城市政府和大型工会执掌的福利性住房机构开始推动大型住区的建设,这些机构全面吸收了住宅合作社的社会动机、理念原则、实践模式,比如柏林的社会福利住宅股份公司(GEHAG)[7]。城市政府在此过程中发展的土地分配与资金补贴政策成为二战后更加制度化的福利住宅政策的先声。在大型住区建设过程中,住宅合作社或获取新住区的管理权,或与新锐建筑师合作设计建造住宅。比如,陶特和瓦格纳(Martin Wagner)设计的胡夫埃森住宅(Hufeisensiedlung)就有住宅合作社的参与,而包豪斯教师不仅多次为住宅合作社设计住宅[沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius),1928年;汉 斯·梅 耶(Hans Meyer),1930年],还在1922年成立了自己的住宅合作社,并在1923年实现作品号角屋(Versuchshaus am Horn)[8](图4)。

图4:魏玛包豪斯时期,乔治·穆赫(Georg Muche)1923年设计的试验住宅——号角屋

3.纳入国家治理体系

二战后,凯恩斯式的国家干预政策成为主流,西欧各国政府将社会福利性住宅当作应对战后住房短缺的重要手段。城市政府更加娴熟地运用资金补贴和土地供给等手段来推动社会福利住宅的大规模建设。随着经济快速增长和建筑交通技术的发展,欧洲福利住宅建设在1960—1970年代达至高峰。其空间模式以大型高层住宅为主、多位于城市远郊、开发规模和尺度庞大、开发时限往往长达十年等特点。代表性案例包括荷兰阿姆斯特丹比勒莫梅尔(Bijlmermeer)“西部花园城”住宅区(1965—1975年建成,13000套住宅单元)(图5)、英国谢菲尔德公园山(Park Hill)住宅区(1957—1962年建成,995套单元住宅)、德国柏林格罗皮乌斯城(Gropiusstadt)(1962—1975年建成,18500套单元住宅)等。

图5:阿姆斯特丹比勒莫梅尔“西部花园城”(1965—1975年)

在强势的国家干预背景下,这一时期合作社住宅与城市政府、大型工会建设的福利住宅差别不大。原本是自治组织的住宅合作社演化为机构臃肿的庞大半官方组织。它们在拥有大量住宅存量(有些住宅合作社拥有几千套住宅)的同时,也失去对基层居住需求的敏感和合作社组织应有的民主性。成员对于合作社事务的共同决定权只有在选举合作社代表时体现出来。比如,1954年成立于西柏林的合作社里希腾贝格(Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg,WGLi)在1971年时就拥有2012套住宅,而到今天已拥有超过一万套的住宅[9]。在拥有如此巨大可供支配的住宅存量条件下,合作社基本组织原则——自我管理、自我负责、自我帮助——已难以维系。

4.复兴及创新发展

1972年石油危机爆发后,秉持私有化、市场化、自由化和全球化理念的新自由主义成为英美主流的意识形态。大型社会福利住宅建设陷于停滞,私人地产开发商通过房地产市场主导着城市住宅的建设与供给。而合作社介于完全政府管制与纯粹市场交易之间,以自治和自助方式获取住宅的第三条道路也失去其影响力。这种情况一直持续至1990年代末。

1990年代以来,过度市场化带来的畸高地产价格催生出新的住房紧缺。住宅合作社再度兴盛,并在2008年金融危机爆发后形成高潮,新的住宅合作社纷纷成立。相较于以前动辄上千套住宅存量的大型合作社,这一时期的合作社规模适中,力图恢复早期合作社的自助、团结、民主原则,修正20世纪六七十年代官僚化的大型住宅合作社的种种问题。新的住宅合作社实践在空间形制的多个方面展现出创新,体现在城市融入、社会混合,甚至是设计方法的更新上。

三、住宅合作社空间形制的演变

在生物政治(bio-politic)[10]、身份政治、经济关系三个领域,合作社实践建构出集体式的空间形制。通过家务劳动的社会化,合作社消除生物政治上不平等,比如性别不平等。其空间举措是共用厨房的住宅。在身份政治领域,为克服现代社会人际关系的自私自利、情感匮乏,合作社恢复共同体式亲密无间、守望相助等形式,弘扬团结的价值。促成交往互助的公共空间成为合作社住宅的设计焦点。近年来,欧洲住宅合作社实践试图在平衡认同构建与个体自由之间的关系,避免形成固化的封闭共同体。通过设施共享、底层开放、人群多元,合作社住宅与城市空间相互交融,促成城市活力的提升。在经济关系领域,合作社对社会经济关系及其财产制度设想对欧洲社会平等性建构影响极大。住宅合作社促成了现代城市规划体系的诞生与大型社会福利住宅的建设。平等的组织原则也带来建筑和城市设计领域的方法革新。合作社不再是建筑设计方案的被动接受者,他们会主动参与到未来生活的构建中,而商讨未来生活形态的建构过程也是共同体的建设过程。

1.家务劳动的社会化

从19世纪初到20世纪早期,欧美许多左翼社会运动都将家务劳动的社会化视为消除社会不公、经济剥削的关键手段。但相同的目标在不同的社会政治经济环境中仍会孕育出完全不同的空间模式。

19世纪60年代美国女权主义者梅路辛那·费·皮尔斯(Melusina Fay Peirce)发起成立“家政合作社”,以帮助妇女获得经济独立,摆脱在家庭生活中的从属地位。皮尔斯的合作社由12~50名妇女组成,她们集体承担家务劳动,收取会员费。合作社以企业模式运行,购置房产作为总部,配置当时最流行的家政设备,向会员提供烘焙、烹饪、缝纫、洗涤等家政服务[11],其实质是以市场化模式运作的女性家务工厂。“家政合作社”运动促成了北美的商业化公寓住宅(apartment house)与公寓旅馆(apartment hotel)的流行[12]。它们由十至二十多户单身公寓组合而成,配以共用厨房、餐厅、洗衣房、理发室,共用服务设施一般安排在地下室(图6、图7),由“家政合作社”提供服务。南北战争后,由于满足新兴城市富裕中产阶层的需求,公寓住宅迅速在北美东海岸大城市流行起来。

图6:波士顿一个小型公寓旅馆——坎普顿旅馆(Hotel Kempton)透视图,卡明斯与希尔斯(Cummings & Sears)设计,1877年

图7:波士顿坎普顿旅馆的平面图。服务间、共用厨房被安置在地下室,住户共用餐厅在首层,9间无厨房公寓安排在从第二层到第六层的各层平面

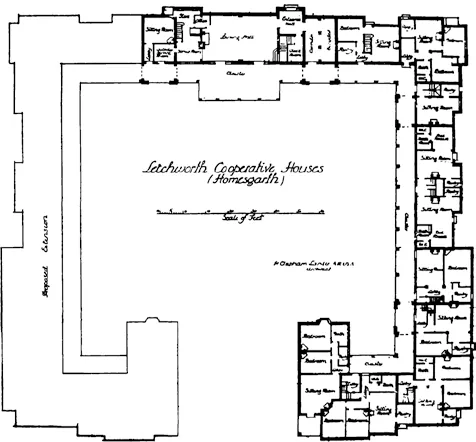

稍晚于北美,欧洲女权主义者也在推广类似的共用厨房住宅。其区别在于,北美模式引发更为个人化的社会结构,而西欧模式则促成了社会生活的集体化。1901年,德国女权活动家,社民党人莉莉·布劳恩(Lily Braun)描绘了共用厨房的空间模式[13]——50~60套住宅单元围绕着花园,所有住宅不设厨房,只有共用厨房和其他共用设施的空间,如洗衣房、餐厅等。和皮尔斯一样,布劳恩也成立了家政服务公司,着手推广这种空间模式。20世纪之初,这种空间模式开始出现在丹麦、瑞典、德国等地。这种空间模式后来也在花园城市实践中广为推广[14],比如莱奇沃斯(Letchworth)的“绿茵地”(Meadow Way Green)、“院宅”(Homesgarth,1915年—1924年),韦林(Welwyn)的“盖尔森庭院”(Guessens Court,1922年)(图8、图9)。

图8:莱奇沃斯“院宅”平面图

图9:莱奇沃斯“院宅”的中央餐厅

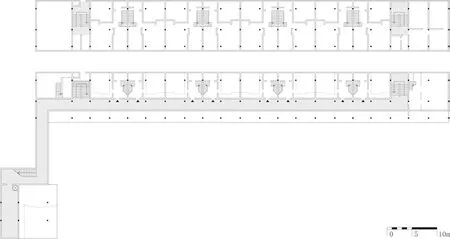

更为极端的家务劳动社会化案例是摩西·金兹堡(Moisei Ginzburg)和伊格那提·米利尼斯(Ignaty Milinis)为苏俄“人民财政委员会”设计的集体住宅“纳康芬”(Narkomfin)。这座1929—1931年落成的大楼是社会主义新生活的一次具体尝试。大楼分为长条状主楼和点式副楼两个体量。设计尽可能集体化所有家庭功能和服务功能,如阅读、儿童抚育、运动、就餐,把它们从住宿单元移除并安置在副楼。同时,建筑内部设置了许多交往空间并有意夸张放大,如顶层安排了日光浴,底层架空,放大公共走廊形成的“内街”。而宿舍只安排了睡眠、卫浴等简单的私密功能(图10)。

图10:纳康芬的标准层与内街层的平面

金兹堡称这种空间模式为“社会凝聚器”(social condenser)。其基本逻辑是,挤压家庭的私密领域,浓缩成为集体生活,以半强制的方式促成集体生活。个体家庭单元被瓦解,取而代之的是公社大家庭。半个世纪后,雷姆·库哈斯(Rem Kool haas)敏锐地注意到纽约摩天楼与苏俄“社会凝聚器”的联系。他在《癫狂的纽约》中不但记录了“住家旅馆”(residential hotel)这一特殊的居住模式,称其为“公社”[15],同时也将“下城俱乐部”这一典型曼哈顿摩天楼与“社会凝聚器”联系在一起,他写道:“在下城健身俱乐部中,摩天楼被用作了一种构成主义者的社会凝聚器:一部产生并强化人类需要的交往形式的机器”[16]。

2.确保私密性的集体交往

公共交往是共同生活核心内容,但其品质却与私密性相关。对待家庭这一基本私密单元态度影响着合作社的公共品质。公共交往与个体家庭的辩证联系最终反映在家庭单元与集体空间的关系上。

激进左翼意识形态试图取消个体家庭。比如,在查尔斯·傅立叶(Charles Fourier)构想的“法朗斯泰尔”(Phalanstère)[17]和1920年代苏俄构成主义的“公社住宅”(Domkommuna)中[18],个体家庭被公社式大家庭取代,成为基本的组织单元。

相对而言,受无政府主义影响,欧洲合作社仍然主张在共同体中保留个体家庭的位置。1859年,戈尔丁资助建造的法米利斯泰尔就保留了家庭这一基本单元。从称谓中可以看出法米利斯泰尔和法朗斯泰尔的区别。早期住宅合作社的户型以能保障更多私密性的资产阶级式独户住宅为主。入口独立、每栋房屋住户更少、平面差异化、拥有前后花园是流行的空间模式(图11)。这种温和性也体现在霍华德与雷蒙德·厄尔温(Raymond Unwin)、贝瑞·帕克(Barry Parker)共同设计的合作社四方院(Cooperative Quadrangle)中(图8)。

图11:1924年成立的“家庭住宅合作社”(Familienheim Genossenschaft)在苏黎世弗里森贝格修建的多户和独户住宅

20世纪以来,城市化进程冲击着传统的社会和家庭结构,涌现出单亲家庭、单身职业人士、年轻夫妇、学生等非常规家庭模式,他们有不同的面积和空间形制需求。住宅合作社的实践对这些新社会需求作出回应。早在1926年,瑞士女建筑师路克斯·居耶(Lux Guyer)在苏黎世维普金区(Wipkingen)为单身职业女性设计一座专门合作社住宅——莱滕霍夫女性住宅(Lettenhof Women’s Housing)(图12、图13)。这种新居住类型被称为“合租住宅”(Wohngemeinschaft,简称WG)——没有亲缘关系的个体出于降低房租或加强联系的需要,共同生活在一套住宅内,大家共用住宅内的辅助空间,如浴室、厨房、会客厅(图14)。这类“合租住宅”后来演变成“集群住宅”(cluster housing)。集群住宅由若干单间组成,它们会配备自用的卫浴设施,然后再联合为一个集群(cluster)共享更大的厨房、餐厅、会客厅。集群住宅既保障了使用者的私密性,又促成共同交往的发生。

图12:居耶设计的苏黎世职业女性住宅合作社外景

图13:苏黎世职业女性住宅合作社平面

图14:典型合租住宅平面——德国伍珀塔尔(Wuppertal)一处养老院

2000年后,集群住宅更为流行,已成为合作社主要空间类型,服务于学徒、大学生、未婚青年、新婚夫妇、老人这些社会经济地位弱势的群体及非传统家庭(如单亲家庭、不婚者、丁克家庭)。例如,2008—2011年建成于苏黎世的合作社住宅“发电厂2”(KraftWerk 2)设置了330m2的集群住宅,由8~9个小单元组成。每个住宅单元配有自己的厨房隔间和卫浴隔间,它们通过更大的共用空间联系(图15)。集群住宅要配备许多集成卫浴设施,对各单元之间隔声要求很高,因此其每平方米造价要比传统住宅高出10%~15%,但集群住宅可以满足多种类型的家庭需求,同时也提供更多交往机会,因此很受欢迎。

图15:集群住宅的平面——苏黎世住宅合作社“发电厂2”住宅合作(Kraftwerk 2,2008—2012)。图中浅灰色为带卫浴设施的公寓单元,深灰色为共用餐厅与公共厨房

合作社住宅空间重点是可以促成交流与互动,帮助建立集体认同的共用空间。相比于会将共用空间减少至最小必需面积的普通商品化住宅,新合作社住宅一般有宽敞的公共交往空间。交通空间——走廊、楼梯、阳台,甚至是空中走廊,同时也起着强化公共交往的作用。比如,“发电厂2”是两座L形房屋连接而成的新住宅。建筑师斯泰希(Adrian Streich)在改造设计中强化了阳台、外廊、室外楼梯等空间。它们比一般的交通空间宽敞,住户可以在阳台上聊天交流,有些突出立面的宽敞阳台甚至是上下层的交流空间(图16、 图17)。空中连廊和天桥也是常见的强化交流手段。2013年,由于克工作室(Studio uek)设计的名为“绿洲22”(Oase 22)5层周边式住宅在维也纳落成。设计联通了屋顶平台,在局部架起天桥,成为这330户居住单元的空中交往平台(图18、图19)。同样的手法也出现在慕尼黑合作社瓦格尼斯阿特(wagnisART)的住宅上,建筑师伯格维施事务所(bogervische Buero)在5栋住宅的顶部架设了天桥。天桥不仅促成社区交往,而且也在形象上将分散单体联成整体,强化合作社的意象(图20)。

图16:“发电厂2”交通空间外观透视

图17:“发电厂2”用作交流空间的交通空间

图18:维也纳住宅合作社“绿洲22”天桥外景

图19:“绿洲22”屋顶廊道轴测

图20:慕尼黑住宅合作社“瓦格尼斯阿特”屋顶天桥

3.融入城市

无论是1920—1930年代还是1950—1970年代,合作社住宅大多建于城市郊区,作为相对独立的实体,它们与城市的关系并不密切。造成住宅社区与城市割裂的因素很多:第一,只有足够低价的城郊用地才可作为福利性用地并提供给住宅合作社,客观上造成住宅合作社与城市关系疏离;第二,中上层阶级的独户住宅是早期住宅合作社的流行空间范本,合作社社区往往成为管理良好、封闭的独立单元;第三,1920年代兴起并在战后成为支配性空间再现的现代主义、功能主义设计理念也强化着住宅合作社的单一居住属性。单一功能的住宅社区难以与城市形成交流互动;第四,超大规模住区形成超级街区的格局,这种现象在1960—1970年代建造的住宅社区表现得最为典型。规模和尺度巨大的单一居住社区组成城市性匮乏的新城。

相比而言,当今合作社社区有更为融洽的城市关系。产业结构调整、区位变化、观念转变等种种因素促使当下合作社住宅实践以更积极主动的姿态走向城市融合。首先,新合作社社区有更多样的区位选择。1990年代开始的城市产业结构调整在内城造成许多空置场地和工业用地,它们被转用于住宅建设[19],合作社住宅有机会获得内城的建设用地。其次,同时期的都市复兴趋势以及对现代主义与功能主义的反思和批判也逆转了郊区化势头。在这些因素影响下,住宅合作社融入城市的努力体现于密度增加、设施共享、底层空间开放等几个方面。

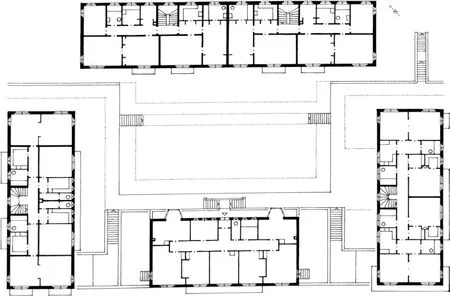

相比于20世纪常见的大尺度绿地和低容积率,新时期的合作社住宅密度有明显提升。这些花园城市式的远郊大型住区,虽然满足了居住的物理效用,但也因其低密度、低用地效率、稀薄的城市品质一直遭到批评。而欧洲城市越来越少的可建设用地也客观上要求新住区大幅提升地块居住和建筑密度,并同时缩小合作社住宅建设用地。2000年后新建的合作社住宅,其用地面积很少有超过5hm2的(表1)。

不同时代典型住宅合作社主要建设指标对比 表1

如果说,旧合作社专注于构建自给自足的内向世界,它们试图将自己建成完整封闭的城市,那么新合作社会主动将自己的设施开放给周边城区,使自己成为城市有机组成的一部分。例如,1996—1999年维也纳的撒格法布里克(Sargfabrik)将社区共用设施(游泳池、观演厅)开放给周边居民。这个以“包容性”为目标的项目不仅将社区公共建筑开放给外界,甚至将一部分住宅也预留给等待获得居留许可的非法移民使用[20](图21)。

图21:维也纳撒格法布里克住宅 (1996—1999年)

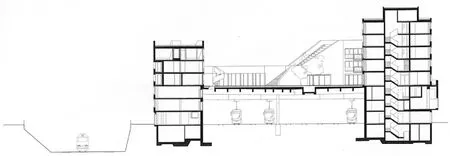

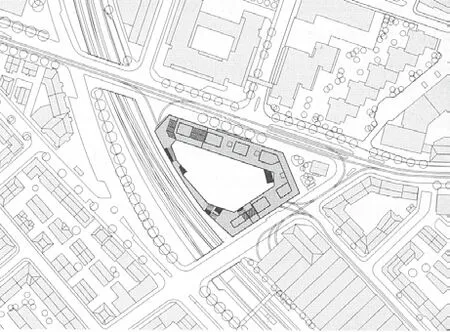

融入城市的另一种方式是开放底层空间,用于城市商业和社区服务功能。这已成为新合作社的标准空间布局。近年来新建设的一些合作社,如苏黎世的洪兹格埃瑞、柏林的斯普雷菲尔德(Spreefeld)(图22)、慕尼黑的瓦格尼斯阿特都采取这种模式(图23)。苏黎世的卡尔克布莱特是底层空间融合的典型。这个住宅建在苏黎世交通公司的一个有轨电车停车场上,基地呈三角形,其中两面被街道环绕。因为基地条件特殊,一直未被开发利用。直到2006年,一个新成立的住宅合作社向城市政府提出混合使用的策略,政府才将此用地划拨给他们。设计保留了地面层的有轨电车停车场,在停车场上覆盖平台,然后再修建合作社住宅,并添加许多新的城市功能。新建筑将总面积的5000m2用于小型商业空间,可为200余人提供岗位。住宅建在平台上,面积是7500m2,为250个居民提供住宅,另有600m2用于社区空间[21](图24~图27)。

图22:柏林的斯普雷菲尔德合作社住宅

图23:慕尼黑瓦格尼斯阿特住宅(2016年)。设计不仅将底层空间用于社区公共空间、招待所、办公室等社会功能,同时还打开边界,保证社区空间与合作社内部空间的交融

图24:苏黎世卡尔克布莱特住宅透视

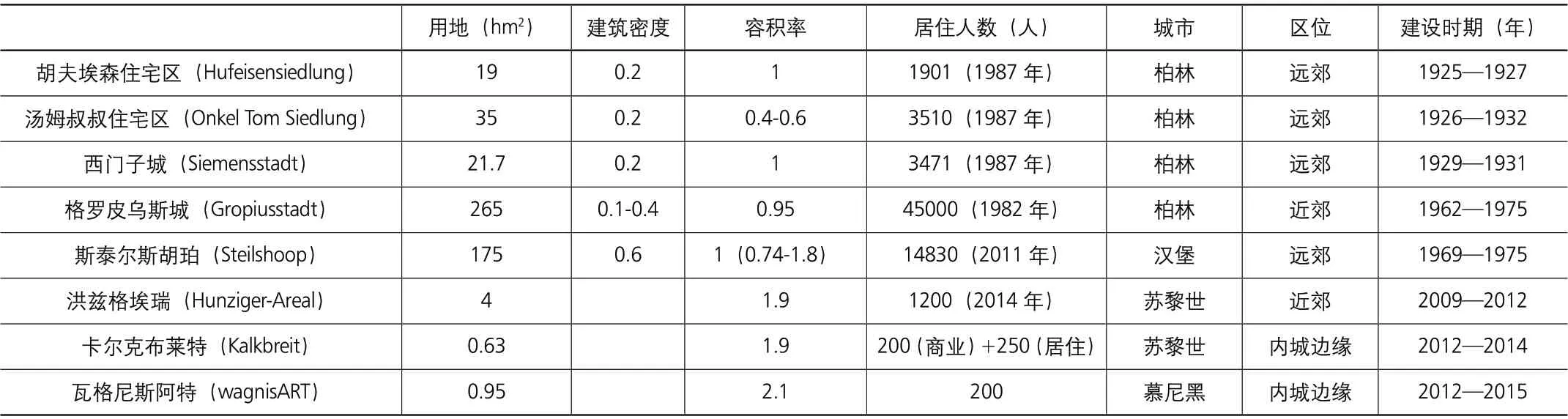

图25:卡尔克布莱特住宅剖面

图26:卡尔克布莱特住宅总平面

图27:卡尔克布莱特——平台上的住宅

保持并促成空间活力已成为社会共识。它不仅在专业设计师的工作中传递,也获得主政者和市民的广泛认同。还是以苏黎世为例,尽管建筑密度在增加,但城市空间的渗透性仍然得到保证。人们可以一直穿行于住宅区中,从南向北走完整个苏黎世城区[22]。

4.社会多样性

如前所述,小型家庭和独户住宅的社会空间模式支配着早期合作社住宅实践。与之相应,田园城市和大型住区的成员主要是城市小资产阶级或中上层工人阶级。肯尼思·弗兰姆普敦(Kenneth Frempton)认为,大型住区实践已将重心转移到布尔乔亚的生活方式上[23]。从大型住区的户型构成上就可以看出这种阶层属性。大型住区的标准住户多是有2~3个孩子的上层工人阶级核心家庭,因此两室及两室以上的家庭公寓在许多大型住区项目占有显著的份额。例如,1929—1931年落成于柏林的西门子住宅区(Grosssiedlung Siemensstadt),两室以上的家庭户型占比超过了70%[24];1926—1932年建造的汤姆叔叔小屋(Onkel Tom Siedlung),810户的联排别墅中,三室户占比超过79%,而多层住宅中,两室户住宅比例也超过了50%[25]。正如德国建筑史学家尤利乌斯·波斯纳(Julius Posner)所评价的:“尽管我们在20世纪20年代的建筑师身上看到了强烈的社会动力,但这种社会动力也有明显的边界。事实上,他们为之规划的,是魏玛共和国时期相对富裕、组织良好的上层工人阶级”[26]。二战过后,这些“上层工人阶级”转型为中产阶级。

早期共同居住的社会同质性使之成为一个个独立封闭的社会隔都(ghetto)。当代住宅合作社则试图避免这种社会隔离,它们更强调社区的社会多样性。当下人们的普遍共识是,作为重要的社会公平调节器,合作社不应被建设成贫困人口的孤岛。在苏黎世,受政府资助的低收入标准住宅占城市住宅总量的1.3%,210000套住宅中有2700套住宅专供低收入人群。这些住宅被分散到不同的合作社和政府住宅中。在单个合作社住宅区,受资助住宅会被分散到不同住宅组合中,以避免造成某一类人群的集中[27]。此外,当合作社获得专用建设用地后,政府会要求其未来居民的人口结构组成满足一定比例。合作社也会主动保持本社区的社会多样性,将之当作自己的使命。例如,卡尔克布莱特的55套住宅既有收入水平较高的人群,也有为受资助人群预留的住宅[28]。

实现社会多样性还有增加房型的多样性这种间接手段。住宅合作社的房型变化从正常的四室、三室、两室的家庭式公寓,到集中了20个房间的“集群住宅”(clusterwohnung),变化非常多样。按市场逻辑运作的商业住宅不可能提供如此多变的房型。有时候,合作社住宅房型变化达到令人瞠目的地步。例如,洪兹格埃瑞项目一共有370套住宅,却有将近160多套不同房型,所针对的人群有带孩子的核心家庭、二人家庭、单身者、老人、学生,其年龄、经济状况、家庭状况各不相同[29](图28)。

图28:卡尔克布莱特住宅房型

住宅的分配也是调节社会多样性的工具。大多数合作社成立之初不能招募完所有成员。住宅建成后会按既定阶层比例继续招募成员。许多合作社利用网上平台来过滤申请人,被选中的申请人需向合作社董事会作出陈述。这种网上招募的程序让合作社可以按比例甄选社会成员,建构社会多元的社区。

强调和坚持社会多样性带来的积极效果是社会关系和谐和广泛的社会融合。在实行住房福利制度的国家,很少出现社区门禁。而在东欧、南欧,甚至法国、英国,门禁社区逐渐改变城市的社会景观。不得不说,这种积极、和谐的社会现象是长期的、基于公平的居住混合产生的结果[30]。

5.参与式设计

从20世纪60~70年代开始,人们就意识到,将未来住户排挤在外的家长式设计与管理方式不仅有悖于民主原则,也会对未来生活质量和社会关系的维系造成很多困难。波斯纳对这种家长式的设计作风有非常精辟的总结,他评价20世纪20年代德国大型住区实践:“他们是为组织良好的上层工人阶级设计,而不是和他们一起设计”[31]。

今天,这种家长式设计方式已被改变。一般而言,获得政府出让的廉价建设用地后,住宅合作社要组织一场设计竞赛。竞赛是一种参与方式,借此可以邀请富有创新力的年轻事务所参与到未来愿景的讨论中,为合作社设想更多可能。住宅合作社自拟的空间计划和目标是竞赛任务书的基础。例如,洪兹格埃瑞的合作社提出了“生态/可持续性”“使用”“经济”三个建设主题。这些主题会经过密集的交流和讨论,讨论由合作社成员和外部专家组成的建设委员会发起和组织。在讨论项目计划书时,附近街区成员也可以加入进来。大家就合作社的未来生活主题反复讨论,最终确定该项目计划书。方案确定后,被选定事务所仍要和共同体定期进行讨论和沟通,不断深化设计。在此过程中,未来的可能住户会陆续加入,他们在已有方案基础上加入自己对住宅和社区的要求和设想,共同推进方案。这样的定期交流和沟通往往让设计过程持续1~2年左右的时间(图29)。另外,后加入成员的参与也很重要。未能参与设计初期方案讨论的成员还有机会参加到各种合作社日常事务的运营管理活动中,进一步完善共同生活的日常实践。

图29:斯普雷费尔德住宅合作社成员决议现场

除去常规的对话和协商,一些事务所也试图把居民意见纳入直接的形式生成过程中。比如慕尼黑的伯格维施事务所在设计之初就尽可能接触合作社未来居民。他们获得德国城市设计大奖的瓦格尼斯阿特项目,设计启动时已确定约40%的未来居民。事务所邀请他们用鞋盒子和木条来搭建意向的居住空间。大小不同的盒子代表不同的住宅类型,盒子和盒子之间相互堆叠,在建筑师的指导下,盒子间生成看似随意但层级明确的间隔空间[32]~[34]。最后,设计团队再请合作社成员对两个阶段性成果进行评分和比选,确定方案最后发展方向。这种共同设计原则一直贯彻到立面和细部设计上。建筑师设计了一整套容易理解的形式操作规则。居民们可以根据这些规则自行定义空间状态。比如,住户可以确定对面邻居的立面窗洞位置,而不是自己立面窗洞,但每个住户在开窗时需遵循一定的模数[35](图30)。这些规则背后所蕴含的基本理念是强化共同体成员的相互联系,促进共同体的团结[36],以及对合作社成员定义自己生活空间权力的承认。

图30:瓦格尼斯阿特居民共同参与讨论立面开窗的设计

即便身处共同生活,现代人也希望可以表达和传递自己的诉求。共同居住空间产生于不同利益相关者的协调过程。这个既要保留个体要求又要达成共识的过程考验着以结果为导向的传统设计方式。越来越多的专业建筑师活跃于住宅合作社中,他们担负起组织、发起、协调、沟通合作社的任务。例如,洪兹格埃瑞项目的发起人以及“不止于居”合作社的主要组织者安德烈亚斯·霍夫(Andreas Hof),都是受过良好专业训练的建筑师。这也说明,建筑师的工作范围逐渐位移,开始向项目策划、业主、合作社组织者的领域延伸。专业建筑师也意识到这些变化。在与合作社瓦格尼斯(wagnis)合作的瓦格尼斯阿特项目过程中,慕尼黑的伯格维施事务所的建筑师一再声称自己放弃一部分设计的权威(entwerferische Autotritaet),将之与未来的住户共享[37]。

四、住宅合作社实践对我国的借鉴意义

从19世纪中后期开始,以住宅合作社为代表的共同居住模式始终在欧洲的住居发展历史中占据一席之地。广义的共同居住实践可以包含19世纪工人住宅、20世纪初的花园城市实践、1920年代的德国大型住区实践、战后1950—1960年代新城大型住区实践、1970年代的“合作居住”,以及2000年开始的住宅合作社复兴。梳理欧洲共同居住发展轨迹,可以清楚地看到它并非单纯的建筑设计问题,牵涉社会文化、政治体制、历史传统等多方面因素。住宅合作社成为住房市场和社会公平的稳定器是多方面因素共同作用的结果,既有自上而下的政府支持,又有自下而上的民间主动性,有其特殊的社会历史土壤(图31)。

图31:欧洲合作社住宅发展谱系图

以合作社为行动主体的住宅福利政策为欧洲社会稳定和发展带来诸多好处。经济方面,住宅合作社与政府的伙伴关系可以抑制地产投机,保障大部分群体获得经济适用的住宅;社会方面,住宅合作社发达的国家,社会各阶层相互融合、相互理解,整个社会比较团结;空间方面,城市住宅类型多样,城市风貌变化多样,节能生态技术应用广泛。住宅合作社促成社会和经济公平,保持社会活力和可持续发展。这种可持续性既是生态层面的,也是社会经济层面的。

过去30多年来,我国快速城市化进程中暴露了一系列问题——城市与住宅的千城一面,房地产经济对社会活力的绑架,空间和能源利用不节约,社会分异现象严重,门禁社区流行。欧洲合作社住宅及其社会经济体系对我国单一的商品化住宅建设模式有相当大的启发和借鉴意义。值得一提的是,住宅合作社实践也曾出现在我国。1998年房地产改革以前,我国曾有过20年的住房合作社探索。遗憾的是,这种探索并没有坚持下来。1998年经济适用房制度建立和完善之后,住房合作社实践被纳入经济适用房的范围予以管理。2004年后,出现过一种新的类似于住宅合作社形式的“个人集资建房”[38]。然而,迄今为止,我国尚未发展出具有推广价值的合作社住宅模式。究其原因,除去操作经验的不足、法律与制度建设不完善等因素外,尚未形成社会共识是不容忽视的主要因素。在目前雄安新区的建设中,国家提出构建新型住房供给体系的设想:“制定与住房制度相配套、与开发建设方式相适应的土地供应政策,完善土地出让、租赁、租让结合、混合空间出让、作价出资入股等多元化土地利用和供应模式”[39]。雄安的探索为未来共同居住的创新实践提供了制度基础,接下来,需要建筑和城市设计实践上的创新。而解读欧洲住宅合作社百年实践的流变和当今实践,无疑有很强的现实与借鉴意义。

注释

[1] 受蒲鲁东这一论断的启发,恩格斯写作了《论住宅问题》一文。Arch+. Anarchismus[J]. Archplus,2010,200:32.

[2] 同[1].

[3] 2015年,“德国合作社理念与实践”成功申报为世界非物质文化遗产。

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnungsbaugenossenschaft.

[5] Hall,P. Cities of Tomorrow:An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century[M]. Oxford:Blackwell Publishers,1996:3.

[6] 同[5],115.

[7] GEHAG成 立 于1924年,德 语 全 称 为“Gemeinnützige Heimstätten-,Spar- und Bau- Aktiengesellschaft”(社会福利住宅股份公司)。GEHAG是德国工会运动的产物,成立时得到社民党的支持。社民党成员、建筑师、规划师马丁·瓦格纳担任协会领导,建筑师布鲁诺·陶特担任协会顾问。该公司负责筹建了著名的胡夫埃森住宅区、汤姆叔叔住宅区以及战后的格罗皮乌斯新城等大型住区。

[8] Arch+.“Genossenschaftsbewegung”[J].Archplus,2016,222:22

[9] https://www.wgli.de/media/wgli_chronik_leinwand-02-klein.pdf,https://w w w.berlinermieterverein.de/magazin/online/mm1117/wohnenin-genossenschaften-selbsthilfe-solidaritaet-undsicherheit-111714.htm.

[10] 福柯用“生命政治”来指代权力在生物领域基于身体展开的方式,即权力以人体为中心,以有效规训身体的方式展开。

[11] Haydens,D. The Grand Domestic Revolution:A History of Feminist Designs for American Homes,Neighborhoods,and Cities[M]. Cambridge:The MIT Press,1981:71.

[12] 同[11]:68.

[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Einküchenhaus.

[14] 同[11]:109.

[15] 雷姆·库哈斯. 癫狂的纽约:给曼哈顿补写的宣言[M]. 唐克扬 译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2016:221.

[16] 同[15]:234.

[17] 标准的法朗斯泰尔是个公社式大家庭,居住人数1680人,一半男性、一半女性。人们按不同特点和习性被分成16个年龄组,组成自给自足的生产消费联合体。Bruyn,G. d. Die Diktatur der Philanthropen:Entwicklung der Stadtplanung aus dem utopischen Denken[M]. Braunschweig,Wiesbaden:Friedr.Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH,1996:115.

[18] 肯尼斯·弗兰姆普敦. 现代建筑:一部批判的历史[M]. 张钦楠 译. 北京:三联书店,2004:191.

[19] Schindler,S. Genossenschaft Kalkbreite in Zürich[J]. Bauwelt,2014,39:24.

[20] Forlati,S. Welche G emeins chaf t sräume funktionieren,welche nicht?[J]. Bauwelt,2013,36:63.

[21] 同[19]:24-31.

[22] Matzinger,F.,R. Seiß. Ichmöchtedie Kommunikation forcieren[J]. Bauwelt,2016,27:21.[23] 同[18]:147.

[24] 李振宇. 柏林-上海住宅建筑比较研究[D]. 上海:同济大学,2000:161.

[25] 同[24].

[26] Posener,J. Julius Posener:Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur III-IV. Berlin:ARCH+ Verlag GmbH,2013:365.

[27] Hugentobler,M.Einleitung[M]// Hugentobler,M,A. Hofer,P.. Simmendinger,Mehr als Wohnen:Genossenschaftlich Planen – Ein Modellfall aus Zürich. Basel:Birkhäuser,2016:10.

[28] 同[19]:29.

[29] Hugentobler,M.,J. Altwegg,C. Heye,M.Sprecher,C. Thiesen. Gespräch Partizipation:Partizipation Führt zu Identifikation[M]//Hugentobler,M.,Hofer A.,Simmendinger P..Mehr als Wohnen:Genossenschaftlich Planen – Ein Modellfall aus Zürich. Basel:Birkhäuser,2016:107.

[30] Harlander,T.,G. Kuhn. Segregation und Mischung in Europa[J]. Bauwelt,2012,48:17-28.

[31] 同[26].

[32] Hofmann,R.Wir haben als Architekten ein Stück entwerferischer Autorität mit den Bewohnern geteilt[J]. Bauwelt,2013,36:44.

[33] Geipel,K.Minizentrum am Rand der Stadt[J].Bauwelt,2017,10:20-27.

[34] 杨舢,朱天禹. 从建筑自治到集体价值:与伯格维施事务所关于瓦格尼斯阿特的对话[J]. 建筑师,2019(02):13-22.

[35] 同[33]:27.

[36] 同[34].

[37] 同[26]:44-45.

[38] 2004年,北京的于凌罡发起个人集资建房。2015年1月,于凌罡主导的“合作建房联盟”成立。经过10余年的发展,在温州等地已经出现了一些通过房地产代建的合作建房的成功模式。但这些成功案例并未形成推广。

[39] http://w w w.xiongan.gov.cn/2019-01/24/c_1210046851.htm.