塑造“城市的纪念碑性”:圣保罗州立艺术博物馆保护更新设计中的空间转化

于云龙 张晓春

一、城市语境中建筑遗产历史空间的转化问题

城市语境中的建筑遗产保护与更新要面对两方面因素的影响:一是遗产自身材料、空间和功能的变迁,二是城市空间结构的变迁割裂了遗产与周边环境的联系,而这两点皆与遗产“真实性”相关联。对于遗产“真实性”的概念,常青院士提供了一个“空间”为主体的解释,认为其本质是对“历史空间变迁自身的逻辑和辩证法”有充分的认知和判断。无论是遗产自身空间的历史变迁,还是所处城市空间结构的现代变迁,“空间变迁”提供了一个可能同时兼顾城市因素的真实性视角。

建筑遗产保护和更新设计往往涉及历史空间变迁问题。鲁安东对苏州留园修复前后空间变迁的分析展示了现代空间整体观念如何进入中国古典园林,继而影响中国建筑空间理论。近代上海跑马场向当代市政中心的转换,体现了政治观念与大众文化对空间变迁的影响;反映出设计不仅介入物质性空间使用,同时转变空间的文化意义。如果将设计理解为一种行动和事件,那么它对建筑遗产的介入就是一场主动转化历史空间的行动。不少设计多关注限定空间的物质载体,强调视觉展示效果,而巴西建筑师保罗·门德斯·达·洛查(Paulo Mendes da Rocha)从空间本身出发,提供了另一种有限介入的设计路径。通过对其历史空间转化案例的深度分析,可以揭示建筑师设计策略与二战后圣保罗学派(Paulista School)[1]历史思想和设计理念之间的密切联系,也即空间转化的文化基础;进而为我们的遗产保护实践提供批判性范式意义。同时,巴西经验也是国内研究谱系需增补之处,如裴钊所论述,拉美建筑可以扩充中西二元的建筑研究框架,我们需将更广阔的世界范围纳入中国建筑研究和实践中。

巴西圣保罗有近三百年的殖民城市史记忆,位于老城中心的圣保罗州立艺术博物馆(State Museum of São Paulo,下称州立博物馆)是一座建于19世纪末的新古典风格建筑,也是该市最早的公共博物馆(图1)。1994—1998年,这座建筑遗产交与达·洛查进行保护性更新,完工后获得2000年密斯·凡·德·罗奖拉美建筑奖(Mies van der Rohe prize for Latin American Architecture)。面对采访,达·洛查说:“我没做什么,从一开始那就是个很好的建筑,我只是把一些装饰性的层面剥离,然后通过庭院覆顶和一个由电梯及钢步道组成的新交通流线来组织这些空隙(void),把它从一个严格的‘帕拉第奥式平面’转化(transform)出来。”[2]而采访者,建筑师卡洛斯·布里利姆布格(Carlos Brillembourg)明确指出设计介入对转化建筑遗产和周边场地关系有直接影响:“这不是客套的谦虚,而是达·洛查具备的典型的清晰性,透过这种清晰地操作达·洛查看到了这座19世纪建筑对当下场地(site)的转化潜能。”[2]

图1:提拉顿特斯大街上的州立博物馆

尽管布里利姆布格的分析将一个技术性的交通流线和周边的“场地”联系了起来,但在看似清晰的设计手段背后,无论是达·洛查还是布里利姆布格都没有明确解释该建筑历史空间到底发生了何种转化。更加具体的问题是:建筑师的“转化”,也就是设计策略是如何在保护遗产真实性的同时,完成了对“帕拉第奥式平面”的更新,并与周边场地形成新的城市空间关系?这需要将“转化”策略置于空间元素操作和空间文化理念之间考察,从而对该案例高度概括的设计策略进行深描。进而评析这座新古典风格建筑遗产的转化方向、路径和结果(图2~图5)。

图2:拉科斯·阿兹维的设计方案

图3:明信片中的州立博物馆及拉科斯·德阿兹维广场

图4:更新后主入口位于原侧边露台

图5:更新后建筑中庭覆顶形成完整体量

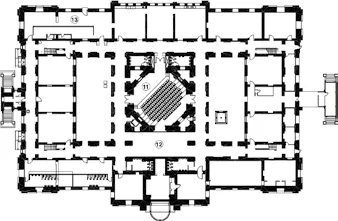

在分析建筑师的“转化”策略之前,梳理这栋建筑的演进历程有助于对其真实性进行判断。这栋建筑物建成于1900年,位于老城区的提拉顿特斯大街(Avenida Tiradentes),最初作为艺术与手工艺学校(School of Arts and Crafts)校舍,由当时声名显赫的建筑师拉科斯·德阿兹维(Ramos de Azevedo)设计,建筑师多米奇亚诺·罗西(Domiciano Rossi)具体执行。建筑有三层,围绕一个中央八边形中庭形成对称的帕拉第奥式平面,原本设计有一座巨大的穹顶。主要入口朝向东南的前庭广场,房间从中庭向两侧排布,并在最外侧以两个对称的露台收尾。遵循建筑师的设计,这座建筑是用黏土砖砌成的砖石结构体,但是穹顶和外表皮的装饰没有实现。1905年州立艺术博物馆机构在该址附近的另一栋建筑中成立。

自1930年起,建筑的空间结构和功能因为两次事件而发生重大转变。1930—1932年,政治家热图里奥·瓦加斯 (Getúlio Vargas)发动国家政变,这栋建筑被征用为临时营房,对外关闭,艺术和手工艺学校则迁至别处。1932—1939年,这座建筑归还手工艺学校并作为库房使用。因存储空间不够,顶层加建一个夹层,使顶楼的空间被一分为二,这对其原始结构框架和砖砌原貌产生了一定破坏。此后州立博物馆开始逐渐搬入该建筑。20世纪70年代开始,建筑逐渐专门用于博物馆收藏和展览。直到1994年由达·洛查主导了这次改建设计。历经风吹日晒和不同时期的功能置换,建筑物出现了砖石老化、过度潮湿以及展览空间不足等问题。而前庭广场早已被城市道路所取代,矗立在广场上的拉科斯·德阿兹维纪念雕塑也迁至他处。

二、基于真实性的历史空间“转化”策略

1.真实性与“建造道德”

丰富的历史遗产价值使州立博物馆1982年进入“圣保罗州历史、艺术、考古和旅游遗产理事会”(Conselho de defesa do patrimônio histórico,artístico arqueológico e turístico do estado de São Paulo,CONDEPHAAT)遗产目录,得到州级遗产法律保护。但法规在该设计策略中的作用有限,事实上,巴西繁复冗长且时常自我矛盾的法律体系,有时会在社会保护中缺位。而建筑师在巴西现代史上的法团传统,使其能够成为尊重法规但更具灵活性的人文力量。对达·洛查所主导的12座(截至2008年)历史与文化遗产建筑项目的调查表明,尽管对遗产等级的关注极少出现在设计策略中,但建筑师在州立博物馆及其他不同等级的历史建筑中,均采取最少干预原则,所有介入均尽可能与原结构相互独立。这一操作原则也保证了新旧不同空间之间既相互关联又相对独立,例如从州立博物馆中央庭院到中央大厅的转化,可以看到新旧两个空间构成体系在同一位置叠合,创造出新的空间体验(图6~图8)。

图6:天窗光影下的八边形中厅

图7:阿蒂加斯设计的建筑学院楼天井

图8:州立博物馆中厅天井窗格

在设计策略中,建筑师着重考量的是如何通过有限的设计操作来体现建筑遗产历史信息的变迁,尤其中庭的处理呈现建筑师对“历史”和“真实性”清晰而独特的思辨。露天开敞的八边形天井庭院原本是建筑布局组织的核心,建筑师将八边形庭院及其两侧的矩形院落覆顶,使之成为包含八边形中庭和两个侧厅的组合空间,由室外空间变为室内空间,可以避免圣保罗雨季高温多雨气候对建筑物和展品的侵害。分别在二层和三层增设钢步道,连接八边形中庭和两个侧厅;在一个侧厅内,在未破坏原有结构层的情况下增加一座独立电梯,改善内部交通。建筑师进一步将墙上已无实际作用的窗框拆除,以砖砌为主的原始建造体系更加完整地展现出来,中庭也更加通透开敞。在加建的屋顶设计上,建筑师没有选择补齐从未实现的德阿兹维穹顶,而是设计了水平的矩形钢制天窗屋顶,中庭、侧厅和环绕的建筑形成完整统一的体量(volume)。矩形屋顶整体扁平延展,中庭天窗略高于侧厅天窗;透过倒梯形的天窗窗格,光线照射在八边形围合的砖砌墙身上,形成了神性的空间感受。这组八边形砖墙并未承担屋顶天窗重量,从原本围合中心院落的主体,到成为中庭内参观者凝视(gaze)往昔的客体,它依然处于核心位置,但是空间体验发生了变化。无论从形式还是心理感受来看,屋顶天窗及其窗格形式、中庭空间的构成,都让人联想到达·洛查的老师——若昂·维拉诺瓦·阿蒂加斯(João Vilanova Artigas)所设计的圣保罗大学建筑与城市主义学院(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP,FAU-USP,下称圣保罗建筑学院)的屋顶。若将视点从屋顶继续上升至鸟瞰位置,这种相似性更为明显:外形简单完整的体量,内部却有极为丰富的流线,内外之间的对峙感与联系的丰富性混合,而这也正是圣保罗学派的典型设计风格。

回到八边形中庭,视线延展开来,加建的夹层被拆除,但保留了脚手架痕迹。空间形态改变的“证据”因而得到保留,而“证据”的真实性基础恰建立在建造方式与其物质性表达的一致性上。原主入口的门廊修复用白色区别建筑原有色彩,新增的技术构件如钢步道、电梯和屋顶都表明了现代工业技术和原有砖石建造工艺之间的反差。建筑由外而内,从天井到中庭,从砖砌到机器,从地面垂直向上——八边形中庭直达矩形屋顶,整套建筑如果拆解开来,如同考古土层一般,构成空间的物质元素不是依靠视觉新旧对比来强调真实性,而是不同年代的材料、建造工艺的层叠,使历史空间演进的真实性清晰可辨。

而引导这种真实性取向的不仅出自遗产保护的需要,也源于“建造道德”理念,它是圣保罗学派一个重要的设计话语理念。最早可追溯到巴西现代建筑师关于“建造的真实性表达”的争论,最知名的案例是第一代巴西现代建筑师格雷戈里·沃彻维奇克 (Gregori I. Warchavchik)1928年的住宅作品。他因为在建造中用混凝土抹面掩盖墙体砖砌建造的真实情况而受到卢西奥·科斯塔(Lucio Costa)和阿蒂加斯等建筑师的猛烈批评,沃彻维奇克公开辩解这样做乃因混凝土建造技术的不成熟所致。建造技术与视觉表现的争论延续到1940年代,阿蒂加斯正式提出“建造道德”(constructive morality)理念,强调建造应明确反映时代技术水平所支撑的生产能力的真实性。这一理念在圣保罗大学建筑学院艺术史和建筑史课程中得到呼应,包含对不同艺术主题和相应历史时期生产力的关系分析,也包含不同时期不同建造手段和材料的分析。

由此可见,“建造道德”理念与遗产真实性判断在该项目中达成了微妙的一致性。反映在对砖砌材料和建造方式的保护和展示,也反映在对工业感的钢步道和电梯构件的使用,以及对相应现代建造技术有意识的区分。

2.空间与纪念碑性

通过真实性和“ 建造道德”概念之间的一致性可以看到圣保罗学派对建筑师遗产更新策略的直接影响,尤其在物质性保护上。而通过发掘达·洛查对“帕拉第奥式建筑”概念的理解,发现建筑师对其平面的“转化”其实是一种古典空间模式向现代空间模式的转化,涉及功能和美学两个方面。达·洛查所谓的“帕拉第奥式建筑”是指广场与独立宫殿的串联,并且他认为这种空间结构和现代城市之间有矛盾:

“它们(帕拉第奥式建筑)都是些三千、四千或五千平方米的广场,串联着一系列的宫殿,导致可能出现交通、停车以及其他各种问题……换言之,这些议题已经让当代城市成为一场灾难。以现在世界运行的方式,我想我们可以放弃“帕拉第奥式建筑”,抛弃由宫殿连着宫殿,大厦连着大厦所构成的城市。事实上,帕拉第奥自己最终也意识到一座“纪念碑造就的城市”(the city made of monuments)和“城市的纪念碑性”[3](the monumentality of the city)理念之间的不同。这让我们开始思考,除了那些小型宫殿与广场的组合,是否还有其他的模式(models)。”[4]

通过转化,达·洛查希望实现两个目的:一是功能上解决这种空间模式和城市之间在可达性上的割裂;二是美学上从“纪念碑的城市”转为创造“城市的纪念碑性”。艺术史学家巫鸿认为纪念碑的定义因其型制、材质、尺度和性质纷繁多样而难以找到完整一致的答案,但其形式往往因纪念碑性的不同而变化,两者类似“形式”和“内容”的关系。建筑师所希望的新“内容”,也就是用具有“城市的纪念碑性”美学的建筑来替代作为欧洲古典比例美学纪念碑的“帕拉第奥式建筑”。

达·洛查设计了以步道(walkway)为核心的新的交通流线,并与主入口的调整相结合,“转化”这座历史建筑原有的空间结构。原本宏伟高大的正门现今面对着宽阔而繁忙的提拉顿特斯车行大街,原来的广场和雕塑已不复存在,使得建筑与城市之间的原有轴线失去意义,达·洛查在原主入口门廊处置入一个半圆形钢板围合,成为中间八角形中庭的一处对景。而将建筑两翼端头的露台和踏步作为主出入口,结合立体的室内步道系统加强了入口——中庭——出口的主轴线,使得建筑主轴发生了90度转向。新的入口面对着鲁兹火车站(Luz train station),而出口则可以直接进入公园,和城市公共空间取得直接联系。这不仅改变了建筑内部的空间关系,更重要的是对它与周边城市的空间结构关系进行了转换。步道是达·洛查在建筑设计中常用的元素,有助于在完整的建筑体量中创造丰富的流线。但很少有人注意,步道在达·洛查手中常常是桥梁、楼梯和走廊一体的组合,用于重组建筑空间和城市空间之间的结构。在葡萄牙里斯本古老的贝伦区(Belém)“国家马车博物馆”(National Coach Museum)设计中,建筑师同样用一条巨大的步道,一侧接入室内,另一侧如过街天桥跨越车行大街,打破了街道一侧是古典建筑与广场,而另一侧是滨海沙滩的割裂的城市空间关系(图9~图11)。

图9:里斯本马车博物馆

图10:马车博物馆步道

图11:步道接入建筑

改造后的博物馆以步道为核心的交通流线是“帕拉第奥式平面”转化的关键,它给遗产的历史空间和城市空间之间搭建了新的沟通方式,解决了两者之间地形学意义上的结构性矛盾。

回到德阿兹维最初的方案可以看到,帕拉第奥式的对称平面、古典比例和高耸穹顶“复原”了罗马废墟中的“基本几何模式”,定会使得人对其产生崇高(sublime)的感受,“巨大的废墟是罗马人伟大和品德(virtu)的一个闪光而崇高的见证。”那么每一次空间生成,都是通过调整这个基本几何模式,创造出基于数学崇高[5](Mathematical Sublime)美学的纪念碑,并最终形成建筑纪念碑所组成的城市。这样的空间概念是静态的和复古的。更新改造后的州立博物馆无意再现数学崇高的欧洲传统。中庭的八边形砖墙,裸露于现代天窗产生的光影下,展现出斑驳的墙面和历史的痕迹;在凌空穿过的水平钢步道和垂直的手工砖墙之间,创造了现代与传统间强烈的美学张力。步道的加入完成了对博物馆建筑空间的重新组织,使得这座建筑纪念碑的内部与外部空间产生了连续性。即达·洛查所提及的“空隙组织”,这是圣保罗学派常用的一种贯通室内外空间的设计方法,建筑评论家鲁思·维尔德·泽恩(Ruth Verde Zein)认为“空隙”(void)是圣保罗学派理念中一个基础性概念,意味着建筑内部和外部区分的取消,整合成连续性空间。而“城市的纪念碑性”强调完整的城市空间体系,需要通过运动和身体观察来感知,而不是围合。这两种不同的空间概念是两种纪念碑性区别的基础,也决定了这座新古典风格建筑遗产在美学价值上的新内涵。技术在北美重构了地景,创造出所谓的技术崇高(Technological Sublime)。而在州立博物馆的现代性美学上,是一种不同于网络化技术力量,也不同于古典数学力量的新空间体验,这或许正是达·洛查所追求的“城市的纪念碑性”,一种南美洲的现代性美学。(图12~图16)

图12:更新后州立博物馆外立面细节

图13:博物馆内部展陈

图14:钢步道横跨砖墙

图15:墙面保留脚手架痕

图16:顶层内景

三、巴西建筑遗产的历史观和“真实性”知识

1.城市的纪念碑性作为一种领土美学

达·洛查通过加建屋顶、调整交通流线等方式,实现垂直和水平双向新的现代空间与帕拉第奥式空间构成元素的叠合,将一个封闭的“帕拉第奥式平面”,转化为城市公共空间组成,其中可以看到遗产本身角色所发生的变化。它从创造崇高空间感受的主体,变成“空隙”组织的新的“自然地形”,也是游客欣赏和感受空间的客体。尤其在中庭,建筑师营造了一个现代水平“穹顶”下的“废墟”空间。砖砌墙面在天井光线和钢制步道的几何穿插中保留着往昔手作时代的痕迹。在西方如画(Picturesque)艺术中,高大的废墟通常和自然景观一起,创造崇高(Sublime)的美学经验。而城市角度展示出内部空间的重叠与外部城市空间的重构,将遗产历史空间转化为空间体验中的“景”,从而使得人们体会现代圣保罗城市空间之下的一座殖民建筑遗产空间。城市空间与遗产空间不是平行的重织,而是空间体验上主客体的结构性关系。换言之,达·洛查将来自欧洲宗主国的建筑传统语言看作是巴西国土既有“地景”的一部分。他在谈及殖民历史之与巴西的关系时,常常用“美洲自然中的自然”(nature in natura)概念来表述,就是指殖民时期的建筑遗产乃是一种他者的自然,需在美洲的地理环境中将其转化为自己新的自然景观。正如达·洛查所说,“地理是建筑最初最本真的形式”,选择一块地方(place),施加一片空间(space),形成建筑,建成城市,一切“依靠地理及其必要的转化”。

达·洛查对自然的地理学观念,和他家庭教育有直接联系,他的自然转化理念被认为是受到水务工程师的父亲训练的直接影响,“(他)通过工程学来理解建筑学,把建筑看作是一系列的‘变形’过程,而不是一系列的理论、原型和风格。”[6]以此重新理解达·洛查所谓的城市和纪念碑性便有新的认识,州立博物馆的空间转化也是地理学意义上的“地方”的变形过程,达·洛查并不认同城市是对客观自然的征服,亦不需要在人工物的废墟和不涉人力的自然(nature)冲突中感受崇高。城市只是地形重组现象中的一部分,对这座遗产空间的转化,乃是将其从历史上的自然状态转化为当下称之为城市的状态。这种国土性自然要素和适配性社会空间的叠合被地理学家克劳德·拉菲斯汀(Claude Raffestin)称之为领土(Territory),以区别作为自然对立物的静态城市(City)。由此可理解达·洛查设计哲学中南美洲的自然(natura)在美学上是一种领土的美学,他所追求的“城市的纪念碑性”,若以欧洲的自然崇高和北美的技术崇高所共享的人力与自然之间关系的建构,或可称之为领土崇高(Territorial Sublime)(图17~图29)。

图17:火车站与州立博物馆相对位置关系

图18:总平面图火车站人流经博物馆可直接进入城市公园中

图19:原侧边露台更新后为主入口

图20:更新后原主入口用钢板围合成观景露台,两边墙柱用白色标识加以区别

图21:更新后一层平面图

图22:更新后二层平面图

图23:更新后三层平面图

四、结语

图24:长轴方向剖面图

图25:短轴方向剖面图

图26:侧厅空间

图27:凌空步道

图28:脚手架痕迹

图29:叠加在砖砌建造系统上的现代工业系统

2.空间转化背后的圣保罗学派艺术史转向

通过“建造道德”和空间美学两个指引空间转化的策略核心,可以看到圣保罗学派对殖民遗产真实性和城市意义判断的影响,作为战后巴西现代建筑的主流,它的传播和影响极为广泛。因此对其历史思想的解析不仅有利于把握空间转化的社会文化基础,更对我们批判性借鉴巴西遗产保护相关知识有意义。圣保罗历史思想改变了殖民遗产在战后史学史谱系中的位置。1889年帝制的废除正式从制度和统治上结束了与葡萄牙王室的联系,卡洛斯·爱德华·科马斯(Carlos Eduard Comas)认为第一波民族主义热潮发生在1910年代,拉科斯的合伙人、葡萄牙人理查德·塞韦罗(Ricardo Severo)就呼吁要将新古典主义风格定为国家象征,建立和欧洲传统的联系,而巴西土著建筑太过原始而无法代表国族身份。通过建构和欧洲历史的联系来加强国族合法性的做法持续到1940年代,圣保罗建筑市场的繁荣使得建筑师获得大量实验机会,工程施工的部分开始从建筑师工作中拆离,彼时建筑学教育既无法满足当代社会需要,又存在艺术史编纂过度强调历史溯源而与当时活跃实验状态无法对话的矛盾。因此圣保罗理工大学一批工程学出身的教授希望成立独立的专业建筑院校,走与布扎系统下的传统古典建筑教育体系不同的道路,最终圣保罗大学建筑学院得以成立。这不是孤例,独立建筑院校在该时期大量成立,例如南大河州联邦大学等都几乎同时成立了建筑学院,并且它们之间保持活跃的对话关系。圣保罗大学建筑学院艺术史教授弗拉维奥·莫塔(Flavio Motto)率先在艺术史编纂中反思殖民遗产的角色,雨果·濑川(Hugo Segawa)称莫塔为与阿蒂加斯并列的圣保罗学派旗手,只是前者主要负责艺术史和理论工作。莫塔1954年正式接手艺术史教席,此前学院艺术史教学已经开始在宏大的“欧洲—巴西”传播史体系里强调本土改造作用,而莫塔更进一步,直接拒绝编年艺术通史,反对当时设计中过度沉重的历史主义包袱。他明确提出一个新艺术史学科问题:当代建筑师培养中艺术史的价值何在?他的艺术史课程分为社会艺术史和建筑元素分析,前者分析历史风格形成和社会之间的关系,后者分析历史风格在当代社会的应用问题,强调美学与社会之间的关联。例如,穹顶和圆形平面的使用问题及其改造就是圣保罗大学艺术史分析课程的基本主题。这和他教育背景有关,他早期学习绘画,随后接受民族学、政治学等社会科学影响,之后给丽娜·波·巴迪(Lina bo Bardi)做助理,在圣保罗现代艺术博物馆(MASP)编辑杂志和策展,丰富的社会科学和开放的展览话语背景使他的史学观更拥抱当下社会。他的艺术史中殖民建筑的角色不再是20世纪初建构民族性身份合法性的根源,而是发展战后巴西社会文化独特性所需要解构的资源。他和阿蒂加斯有丰富的设计理论对话,深刻影响了圣保罗学派的历史思想和设计思想。例如“建造道德”的观念,州立博物馆空间元素的操作尊重历史时期和相应建造技术体系的一致性。手工艺砖墙和现代工业的钢步道不只是历史年代的区分,更重要的是它们叠加在同一空间中。

1928年出生的达·洛查的建筑学教育正是成长于史学史转向期的圣保罗,他大学接受传统的工程建筑学教育,随后进入圣保罗大学建筑学院任教,达·洛查回忆在这里受到极大影响,“阿蒂加斯于我是第二次进修”,至少从1960年代开始,莫塔就开始对达·洛查的设计风格进行理论化评论,此后二人合作了令第二代圣保罗学派领军角色更加清晰的1970年世博会大阪项目。达·洛查在州立博物馆中通过设计所表现出来的“建造道德”,并非说明他跟随阿蒂加斯学习了一种具体设计策略,而是为了说明他对待殖民历史遗产的态度清晰地表现出战后圣保罗学派的史学史转向。即艺术史对当代建筑的作用就是让建筑师批判性地看待历史风格和历史建造条件之间的联系,并且以积极介入的态度将历史空间转化为能够适应并与当代社会对话的城市空间,而不只是一个证明历史合法性的“典故”。他以清晰的意识,重视选择自己时代的技术,不愿与原建筑产生任何层面上的混淆,无论是空间元素操作、空间分配还是流线布局,从物理和抽象两个层面对这个古典系统进行重组和转化。而这些都是为了让遗产创造更多当代社会关系,空间转化的思想基础在不同尺度上都是一致的。

首先,遗产历史空间的真实性和在地性。遗产是历史记忆的承载物,谁拥有历史、谁解释历史等近年来成为历史学公共性的一个转向,并影响了建筑遗产评定和保护方式的多样性。无法否认,现代建筑学经历百年全球流动,已经形成了多样的现代性知识,潜移默化地影响了当代遗产保护和设计实践。而达·洛查将殖民遗产看作是巴西文化地景一部分的观点,就是达·洛查设计策略中“历史”概念的原点,奠定了州立博物馆的一系列空间转化操作的理念基础。

再者,该空间转化所带来的公共性价值。达·洛查希望将原帕拉蒂奥式的空间转化成当代城市空间的一部分,在完成一种美学转化之前,它更是一种空间功能性矛盾问题的解决。达·洛查的空间转化寻求打破原本封闭的纪念碑空间,加强它与城市火车站和城市公园之间的联系,封闭临街大道以增加步行的安全度。它的改造也确实给这处衰落的旧城中心带来了人流与活力,这与建筑师一贯的“城市建筑师”(Arquiteto da Cidade)意识是一致的。和上一代圣保罗学派建筑师相比,达·洛查将所谓“社会艺术”(Social Art)的意识形态美学话语修正为一种清晰的城市基础设施意识,尽量增加建筑的可达性、空间连续性和城市性,而非仅仅一座美学纪念碑,这是该空间转化所带来的公共性价值。

只有理解战后巴西建筑史学史转向,才可以理解达·洛查有限的空间元素操作不是粗浅的形式主义游戏,而是建立在艺术史当代价值的史学理论基础和对圣保罗城市空间的当代性认知基础上,其遗产的历史观和社会转化方向皆来自于此。

在当代与建筑遗产相关联的保护与改造设计实践中,基于遗产保护的共识性原则,对建筑师而言,城市或相关语境中历史空间的转化早已成为既是目标又是策略的一体两面,并表现出不同的操作方式:新旧结构关系角度的介入,通过新功能流线将独栋洋房和后建建筑转化为组合式公共空间,将“废墟”重新融入当代城市空间的“时空修补”……

完成于20多年前的圣保罗州立艺术博物馆的保护性更新,基于遗产自身空间的历史变迁和所处环境空间结构的现代变迁而采取的有限而克制的空间转化策略,值得城市视阈下的遗产保护者的持续关注,它提供了一种行之有效的设计思考范式;这一案例更值得历史理论研究者的深描,它所承载的建筑师的遗产观念及其与巴西当代建筑史现代性思考的丰富关联,已经成为这座历史建筑遗产价值当中极具分量的组成部分。

[感谢巴西南大河州联邦大学建筑学院(FAU-UFRGS)卡洛斯·爱德华·科马斯(Carlos Eduardo Comas)教授在研究写作上提供的帮助,感谢维多·普雷特(Vitor Prates)同学在资料搜集上提供的帮助;感谢建筑师爱德华·考肋奈里(Eduardo Colonelli)、摄影师尼尔森·孔(Nelson Kon)和费利克斯·康拉多·加西巴耶尔(KonFelix Conrado Gassiebayle)在研究材料上提供的帮助。]

项目概况:

项目名称: 圣保罗州立艺术博物馆保护性更新

项目地点: Praça da Luz,2 - Luz,São Paulo

建筑面积:10815m2

设计时间:1994—1998年

完成时间:1998年

建筑师: 保 罗·门 德 斯·达·洛 查(Paulo Mendes da Rocha),爱 德 华·孔 肋 奈 里(Eduardo Colonelli),威利顿·里考·陶里斯(Weliton Ricoy Torres)

业主: 圣保罗州立艺术博物馆(Pinacoteca de São Paulo )

摄影:尼尔森·孔(Nelson Kon)

注释

[1] 圣保罗学派也译作保利斯塔学派,来自葡语Paulista,意为圣保罗的。该学派在建筑历史中泛指二战后以圣保罗大学建筑与城市规划学院为理论中心,以圣保罗为实践和教育基地向巴西全国辐射传播建筑观念的一批建筑学人及其思想理论。该学派设计风格在1960年代逐渐成熟,以裸露混凝土的粗野主义风格为代表,设计强调艺术的社会性和批判性,外形简单、内部空间连续复杂,重视工程学传统。值得注意的是,尽管圣保罗学派是二战后巴西建筑主流,但这一称呼主要来自史学家的总结,并非有组织有宣言的正式机构。按照当代建筑历史学家雨果·濑川(Hugo Segawa)的观点,当初这是一批拒绝承认整体性但在出发点有诸多相似性的建筑师和学者。其中第一代代表人物有学院院长若昂·维拉诺瓦·阿蒂加斯(João Vilanova Artigas)、雷诺·列维(Rino Levi)及一批任教于前身圣保罗理工大学(Escola Politécnica de São Paulo)的建筑师及教授,理论上以弗拉维奥·莫塔(Flavio Motto)为代表,第二代规模更大,以保罗·门德斯·达·洛查(Paulo Mendes da Rocha)为代表,包括卡洛斯·米兰(Carlos Millan)、法比奥·篷提杜(Fábio Penteado)等,更多成员可见参考文献[4]第177页。

[2] 这段达·洛查原话来自参考文献[7],原文为I did nothing,it was a good building to begin with,I just had to remove some of the decorative layers and then transform the rigid Palladian plan by covering the courtyards and introducing a new circulation that crosses the middle of these voids with new steel walkways and an elevator.

[3] Monumentality常被翻译成纪念性或纪念碑性,前者以路易斯·康(Luis Kahn)、约瑟·路易斯·塞特(Jose Luis Sert)和西格弗里德·吉迪恩(Sigfried Giedion)等人在1940年代的理论思辨为基础,强调纪念性与时代精神以及与现代主义的关联;纪念碑(monument)与纪念碑性常被理解为媒介与承载的关系,比如康就认为纪念碑性是一种“被添加”(be added)的技术力量,且无法被有意识地创造。从美术史角度,巫鸿提出纪念碑和纪念碑性之间关系可类比为“内容”和“形式”的联系。这些观念是理解达·洛查话语的有效工具。

[4] 翻译自达·洛查的访谈文章,这段话为达·洛查所述,全文内容可见参考文献[16],原文为And the way the world is today,I think we can finally abandon this "Palladian" vision of architecture,of a city made palace by palace,mansion by mansion. In fact,Palladio himself eventually realized the difference between the city made of monuments and the idea of “the monumentality of the city.” This leads us to wonder about other possible models,rather than those small mansions with their garage.

[5] 又译“数量的崇高”,康德在《判断力批判》中提出,与“力学的崇高”相对,以说明崇高的一种性质和特征。详见:康德.康德三大批判合集 [M]. 邓晓芒译. 北京:人民出版社,2009.

[6] 来自参考文献[24],原文为ver a arquitetura pela mão da engenharia,antes como uma atividade de transformação do que um conjunto de teorias,protótipos,estilos. Ver a arquitetura como o engenho que resolve problemas.