政社关系转型背景下的枢纽型治理及其治理结构创新

王川兰 陈艳诗

摘 要:枢纽型治理和枢纽型社会组织是社会治理体制改革中出现的一种“政府代理”形式,代表着政社关系的进一步改革和调整。基于社会治理网络的分析视角,通过对上海市J区枢纽型治理的经验研究,观察到枢纽型社会组织与政府以及社会的关系模式取决于其在社会治理网络中的关系、位置和强度。研究发现枢纽型社会组织占据社会治理网络中的结构洞位置,并受强弱关系的共同作用。此外,研究进一步发现,枢纽型治理结构本质上体现为“政府—枢纽型组织—社会组织”三者间的一种上下双向“嵌套”形态。而这种双向嵌套结构和运行机制不仅具有个案层面的可重复性和可推广性,也可在一般意义上有助于更深入认识、理解和推进我国当下的政社关系转型以及基层社会治理创新。

关键词:枢纽型治理;社会组织;政社关系;双向嵌套

一、研究背景与问题的提出

改革开放以来,中国社会组织迅速增长且日趋活跃,但“双重管理体制”所形塑的制度环境总体上不利于社会组织的发展[1]。如何改革社会组织管理体制,促进社会组织的健康发展,成为了政府亟须回应的重要议题[2]。为了破解社会组织“碎片化”发展态势,实现对社会的整合和社会组织的凝聚[3],北上广等一些主要城市已率先展开了对枢纽型治理模式的探索。如,北京由市级向街道拓展,形成了分类管理、分级负责的社会组织工作网络模式[4];上海则是区街先行,市级尚未启动,突出服务性,构建了社会组织党建引领社建的模式[5];广东省坚持政府引导和社会自发相结合,形成了既有竞争又有合作的社会组织服务管理模式。虽然上述实践模式起步时间不长,也不尽相同,但却在一定程度上表明枢纽型社会组织化解了多元主体与协同治理的冲突,提升了制度统合力,有利于实现整体性治理格局[6]。在此之后,全国各地陆续开展枢纽型社会组织建设,枢纽型组织以“替代性治理主体”姿态出现在社会组织发展的版图之中[7],在社会组织发展、服务和管理中发挥了枢纽功能[8]。可以说,在政府和社会之间增加一个“中间层”,构建枢纽型组织作为“政府代理”管理社会(社会组织),成为一种可能的改革方式[9]。这不仅意味着社会治理现代化,也代表着政社关系的再度调整。

进而言之,枢纽型治理和枢纽型社会组织是在不对“双重管理体制”进行根本变革的前提下,对社会组织的治理主体和治理方式的改变[10]。从语义学上来解读,“枢纽”一词可以说是一个网络性的概念,指的是事物相互联系的中心环节。因此,有“枢纽”就必然有其所处的社会网络[11],有社会网络就有社会关系的存在。该类组织作为具有合法地位的社会治理主体,虽然只是一介“代理人”,但它却巧妙地填补了国家后撤所形成的空缺[12],与政府、企业和其他社会组织之间构建出更为复杂的关系结构和治理网络。而检视已有关于枢纽型社会组织的研究,无论是理论分析,还是经验挖掘,都未能就“社会治理网络”进行深入挖掘,忽略了其所具有的结构性意义。因此,本文旨在分析政—社关系网络中枢纽型组织所处的位置、结构及其行为机制,进而探讨这种枢纽型治理结构对政社关系转型和基层治理创新的影响。

二、文献回顾:枢纽型社会组织及其治理

有研究认为,枢纽型社会组织是破解社会组织双重管理体制的重要探索[13],建立了一种政府与社会组织之间既有效率又节约成本的关系机制[14]。也有学者认为,枢纽型社会组织的出现在某种程度上暗合了基层政府的“规模治理”逻辑,通过将分散的主体进行单元化、组织化,以降低社会组织管理成本和转移风险责任[15]。个体社会组织为了积累资源、保证信息和反映诉求,都有加入联盟或走向联合的需要,枢纽型社会组织以支持和服务中小型社会组织为目标,推动社会组织壮大以及建构社会组织间的“网络有机整合”[16]。经过“再组织化”的枢纽型社会组织在“代表、资源、程序、组织”等方面具有单个社会组织所不具有的优越地位[17],枢纽型社会组织因此具有不同于一般的社会组织的本质特征,包括垄断“政府代理”地位、具有管理其他社会组织的特殊权力和掌握大量政府资源等[18]。由此看来,以枢纽型社会组织为代表的枢纽型治理,必然会带动社会组织内部结构的调整,也不可避免地重塑着政府与社会之间的关系[19]。

事实上,枢纽型社会组织作为政社合作的产物,来源于政府加强社会管理和社会组织自我发展两方面的需要,具有“政府管理”和“社会自治”的双重属性[20]。根据该类组织与不同主体间的互动,形成了三类枢纽型治理的关系模式:

1.枢纽型组织与政府的关系。枢纽型社会组织内生于政府,往往是政府为了“以社育社”“以社管社”[21],自上而下主导推动或积极认定的。在这种模式中,枢纽型社会组织位于政府科层体系之中或延伸处,因此与政府形成强关系,是嵌入于官僚体系中的政府工具,而非真正独立意义上的利益中介组织[22]。枢纽型组织是强势政府控制之下的法团主义结构组织[23],与政府在结构与行动两维度上均体现为一种强关系[24]。还有观点认为,枢纽型社会组织是政府职能转變与转移的主要接盘手,具有类政府倾向,形成一种“政府替代”的政社关系模式[25]。既有研究大都在不同程度上认为政府主导了两者间的关系。

2.枢纽型组织与其他社会组织的关系。一种观点认为,枢纽型组织是其他社会组织的“第三个婆婆”,进而固化双重管理的困境,削弱社会组织独立性[26]。另一种观点认为,枢纽型组织联系其他社会组织,虽是其自愿但不排除行政影响,象征意义大于实践意义[27]。还有观点认为,枢纽型组织是对社会组织的再组织[28],是专门为其他社会组织提供服务和支持的社会组织,是社会组织的网络服务平台。在这种关系模式中,枢纽型组织是其他社会组织的“龙头”[29]和“保姆”,与社会组织保持紧密关系,但在利用政府资源上表现比较薄弱,演变成“社会代表”的政社关系模式。虽然目前对枢纽型组织与其他社会组织的关系看法不一,但不可否认的是枢纽型社会组织与其他社会组织关系的亲疏,一定程度上决定了其带领社会组织参与社会治理的政策初衷能否实现[30]。

3.枢纽型社会组织位于政府和社会组织之间,发挥沟通协调与承上启下的桥梁功能[31],实现政社分离。这一种关系模式避免了前两种模式中将枢纽型社会组织置于某一方的孤立视角,强调枢纽型社会组织在政社两者间发挥政府助手和社会组织帮手的作用[32]。与此同时,政府和社会组织的分离也有可能带来枢纽型社会组织与政社两端的界限模糊,面临着形式化和专业化的双重困境[33],并且枢纽型组织过于专注“桥梁”“纽带”的联系性功能,往往会忽略政策倡导的政治性功能和整合资源的社会性功能[34],没有把握住分开是为了更好的合作,不利于政策建议和利益代表的有效落实,也阻碍了社会资源的整合和政治资源的流通。

综上所述,无论是对枢纽型社会组织的研究还是对枢纽型治理实践的研究,其背后都隐含着一个政社关系问题。已有研究或者将枢纽型组织视为政府和社会某一方的助手,或者将其简单置于二者之间,大都偏重于静态、制度层的政社关系分析,而忽略了动态、行动层的政社关系网络分析,忽略了枢纽型社会治理网络中行动者间的连接、位置和强度对政社关系转型的影响。基于此,为了从更为过程性和动态性视角研究枢纽型社会治理及其对政社关系转型的影响,我们通过将枢纽型组织置于社会治理的具体情境之中,分析其与政府以及其他社会组织等主要治理主体间的互动关系构建过程,进一步探讨枢纽型社会治理结构及其创新对政社关系转型的影响。

三、案例的选择与分析

本研究主要采用单案例研究方法,试图客观呈现枢纽型治理过程中的政社关系转型及其治理结构创新的逻辑机制。考虑到样本的典型性与代表性,运用目的性抽样方法,选取上海市J区社会组织联合会(以下简称J社联会)为研究对象。众所周知,上海地区的枢纽型社会组织建设起步早,发展蓬勃。J社联会成立时间较长,内部治理较完善,可以说是枢纽型治理实践模式中的一个典型代表。笔者长期与J社联会保持友好合作关系,曾多次参访该机构,并担任该组织实习基地的督导,有机会参与到J社联会的日常工作、会议与活动中。此外,通过访谈J社联会和其他社会组织工作人员,调查了解J社联会日常工作中与政府和其他社会组织的各种互动情况,掌握了较充分的一手资料。其中,收集的质性资料主要包括三个部分:第一,对J社联会和其他社会组织工作人员的访谈记录;第二,笔者在参与式观察中收集的J社联会印制的文字材料,包括档案资料、成果书籍、宣传展示册等;第三,笔者在网络及新闻媒体上搜集的相关资料和新闻报道等。

具体而言,J社联会成立于2007年,是一家由J区党政部门自上而下组建、具有官方背景的联合性枢纽型社会组织。J社联会属于典型的“地域类”枢纽型社会组织,是J区1000多家社会组织的总枢纽,资金主要来源于J区民政局购买社会组织服务的项目经费,还有一部分资金来源于企业和社会捐赠以及一些有偿服务。J社联会的组织使命是党建引领,陪伴社会组织健康有序发展。其最高权力机构是会员大会,目前有会员单位300多家,申请加入J社联会只需提交一张申请表,没有会员费的要求。会员大会下设理事会,作为会员大会的执行机构,由会员大会选举产生,对会员大会负责。J社联会设会长1名,副会长2名,秘书长1名,人员配置主要是编内兼职和社会选聘。社联会下设有秘书处、党建工作部、业务指导部、宣传联络部等部门,由于人员有限,这些内设机构并未显现在实际工作中,更多的是体现在内部人员分工上的差异。

J社联会目前形成了“1+14+X”的枢纽型管理模式,“1”是指J社联合会,是枢纽型管理中的中枢,发挥着核心作用;“14”是指在J区现有的14个街道中建立的街道社会组织联合会;“X”是指劳动、文化、教育、商业等条线系统的社会组织联合会。其中“1”和“14”属于“地域类”枢纽型社会组织,“X”属于“领域类”枢纽型社会组织,“X”表示的是已经成立的行业系统枢纽型社会组织,因此具有不确定性和未知性。“14”和“X”共同构成了枢纽型管理中的子枢纽,通过“地域类(块)”和“领域类(条)”社会组织的叠加,形成了“1”这个混合类枢纽型社会组织,以期把区域内的社会组织从纵向维度和横向维度有机整合和凝聚起来。

此外,随着社会组织数量逐渐增多,开展服务工作领域日益扩大,J区社会组织联合会以专业为标准进行合并同类项,成立了社会组织区域化党建“共同行动”专业联盟,先后成立了社区调处、青年志愿、社区服务、公益慈善、为老服务、新的社会阶层人士、业委会建设7个专业联盟,并与相应的政府部门对应,从而争取支持,达成合作(图1)。

1.枢纽型治理网络中的“关系”结构

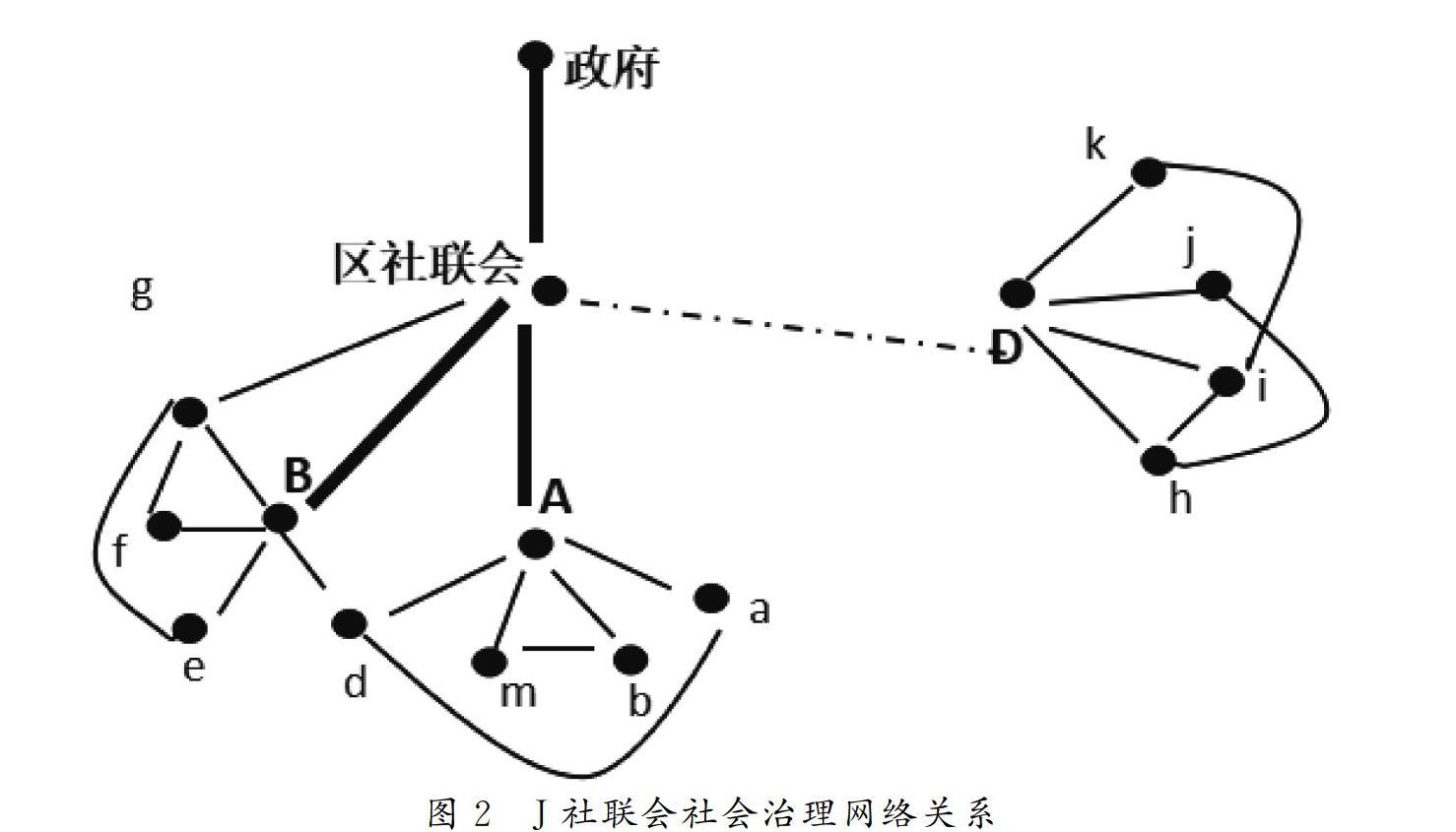

秉持结构主义立场的学者们认为,组织的行为深嵌在所处的社会网络中[35]。J社联会在开展业务过程中所连接的社会关系大致可以分为三类:第一类是与政府的关系。由于J社联会自上而下建立的官方背景,使得政府和J社联会间结成的是强关系。J社联会在与政府构成的纵向社会网络中,实现了双方的双向互动,但“下达”政府政策的渠道远比“上传”社会组织声音的渠道更畅通。第二类是与社会组织的关系。在本案例中,可以分为街道社联会或条线社联会(图2中的A、B)以及其他一般社会组织(图2中的a、b等)。通過访谈了解到,J社联会按照最初的组织功能设计应该与街道社联会或条线社联会(A、B)形成一个直接联系的初级横向社会网络,与其他一般社会组织(a、b)形成一个间接联系的次级横向社会网络。但在实际的工作中,由于J社联会往往跨过街道或条线枢纽,直接与一般社会组织保持联系,因此本文对二者不做区分,将次级社联会和一般社会组织都统称为社会组织,群体内部的同质性使得J社联会与社会组织结成双向的强关系。值得一提的是,“地域类(块)”和“领域类(条)”子枢纽通过优势叠加,形成了一张缜密的社会治理网络,因此会出现社会组织同时归属于两个子枢纽的情况,如“d”社会组织同时与“A”和“B”两个子枢纽保持强关系。第三类是企业或跨区域社会组织(图2中D),是外部网络拓展的对象,跨领域或跨区域的异质性使得J社联会与之保持的是弱关系。这种弱关系潜藏着巨大的信息和资源优势,J社联会充当网络中的桥连接,能够帮助一般社会组织获得新信息、新思想和新机会[36],往往是J社联会组织向外拓展的契机。

2.枢纽型组织在政社关系结构中的位置与影响

根据美国社会学家Burt的研究,“结构洞”(Structural Holes)是指社会网络中的“洞隙”,这些“洞隙”的存在导致网络中的行为主体之间不能直接建立连接或者行为主体之间的关系出现中断[37]。笔者通过参与式观察,结合对相关人员的访谈,发现枢纽型组织位于政府和社会的两端之间,在社会治理网络中占据结构洞位置,有机会操纵政府、社会组织之间的信息流动[38],上联政府,下通社会组织,在资源获取与转换、利益统合与表达上发挥着不可替代的结构优势。

(1)枢纽型组织占据社会治理资源流通的中枢

枢纽型组织既是在官方强势推介下登场的权力“代行者”[39],又是与其他社会组织地位无高低之分的“合作伙伴”[40],其特殊的中间层位置,打破了国家与社会的隐形壁垒,有利于增强不同主体间转移资源的意愿,缩短资源转移的路径,从而提升资源转移的效率[41]。J社联会自上而下的资源流通过程可以分为两个阶段:阶段一,政府通过资源嫁接,使枢纽型组织逐步依赖政府的政治和经济资源,形成较强的路径锁定。阶段二,枢纽型组织将政府的政治和经济资源通过自身这个“转换中介”[42],转变为宣传、活动、队伍建设等资源,把政府的政策目标延伸至社会组织,实现了资源的有效配置。例如,J社联会开展社会政策学习班、社会组织之星推介等项目和活动来宣传政府政策和先进经验,举办社会组织人才培养计划、外出交流活动等提升社会组织能力,以及通过互任理事会成员和党组建设以提升队伍凝聚力等等,无不体现了J社联会积极调动政府资源、全面引导社会组织,最终达成共同行动(见图3)。在枢纽型治理中,政府的引领力量和社会组织的自治边界得到了保障,实现了纵向获取承接资源和横向转换优化资源。

另一方面,自下而上的资源流通过程同样可以分为两个阶段:阶段一,其他社会组织将自身社会资源汇入J社联会,为资源整合奠定基础。阶段二,J社联会成为一个资源中心,将各种资源进行整合分类,最后被政府所吸纳。水平社会治理网络中,J社联会成为社会组织的“资源中心”,社会组织在J社联会的引领和组织下开展各种专业社会服务和公益志愿活动,凝聚了社会资源,比如,捐赠资源和志愿者资源,增强了J社联会的社会合法性。垂直社会治理网络中,J社联会将资源进行分类聚合,形成社区调处、青年志愿、社区服务、公益慈善、为老服务、新的社会阶层人士、业委会建设等七个专业联盟,分别解决各类社会问题,政府以服务购买的方式吸纳这些资源,以提高自身的社会治理能力。

“区政府将老公房加电梯列为2019年实事工程,政府可以推行但不能强推。此时我们七大联盟之一的业委会建设专业联盟凭借第三方角色优势和群众工作专业优势,成为了政府此项惠民工程的得以实施的重要帮手,政府吸纳社会组织的资源优势,大大节约了政府的成本,提升了基层社会治理绩效。”(访谈记录20191105GWM)

由此可见,在政府与社会组织之间的资源流通中,二者是一种间接联系,由J社联会充当“转换中介”和“资源中心”,与政社两端直接联系,发挥结构洞功能,成为社会治理网络中的连接桥。

(2)枢纽型组织位于利益链条的节点

政府与社会之间是一种“双轴”关系,既控制又支持[43],而“利益契合”与否是政府支持枢纽型组织的关键[44]。枢纽型组织在具备合法性要件的前提下构成政府支配与社会诉求相遇的场域,其结构洞位置可以使网络主体在涉及敏感信息和复杂信息的转移、传递上更具有可行性[45],使得利益诉求等信息得以从社会系统输入到政府系统。J社联会通过与社会组织保持密切的联系,倾听各社会组织的声音,将这些有分散、模糊不清甚至冲突的利益统合成一致、明确、契合的利益,从而构成一种有效的推力,影响政府的政策制定。

“每年组织部、民政局都会来我们社联会座谈调研,这个时候他们都会希望能通过我们了解社会组织的声音。但我们也不是社会组织反映的什么问题都提,要提也是提领导能够解决的,不然就是给政府添麻烦。并且,我们是为所有社会组织发声,是对零散的声音进行综合后再发声。”(访谈记录20191130GWM)

J社联会建立了向党政部门反映诉求的机制,将积极反映社会组织诉求作为一项重要工作。在自下而上的利益表达中,J社联会专注于对社会需求开展调研、提出议案、开发公益产品,而非采用倡导、游说、呼吁等直接方式影响政府。J社联会善于寻求政府与社会组织互助合作的切入点,优化社会组织的发展环境,拓宽生存和发展空间。

“我们社联会的服务对象是社会组织,但受益对象应该是人民群众,所以设计的公益项目应该是接地气的。比如,针对旧住宅小区脏、乱、差和公共安全问题突出的情况,向政府有关部门提出对旧住宅小区物业实施一体化管理,被政府列为民生工程,政府在全区购买社会组织服务。这样,既节约了政府的成本,还让社区调处类社会组织获得了项目,同时也为人民群众创建了一个良好的生态环境。”(访谈记录20191105CBL)

可以看到,J社联会正在成为社会民众、社会组织和政府利益链条中的节点,将自下而上的利益诉求以互惠共赢的方式表达,增强了社会参与性,促进了公共政策合法性和社会治理有效性。

3.枢纽型组织在社会治理网络中受强弱关系的共同影响

根据格兰诺维特等人的研究,可以把网络联系分为强关系和弱关系[46]。强关系是一种频繁的、亲密的、互惠的联系[47]-[49];弱关系是一种不频繁的、疏远的联系[50]。强关系是以较强的信任、情感为基础,网络主体之间在信息和服务传递上效率更高,质量更可靠。弱关系有利于新资讯、意见等的快速扩散和跨组织知识分享[51],能充当跨越其社会界限去获得信息和其他资源的桥。通过对J社联会网络关系强度的观察发现,该组织对内为其他社会组织提供服务,关系强度具有动态历时性的变化;对外拓展组织业务,在跨界跨区合作和信息傳递上发挥相对弱关系的作用。

(1)对内提供服务中呈现关系强度的动态性

一般而言,强关系有利于形成互惠共享的网络氛围,构建网络内的柔性解决机制[52],提高网络主体之间的知识交流和共享水平[53]。服务社会组织是枢纽型组织的功能定位和存在的意义[54]。枢纽型社会组织与其他社会组织处于平等的地位,两者之间并没有约束力,是一种互惠互利的关系,可以用熟、亲、信来测量关系的强度[55]。J社联会全程陪伴社会组织的发展成长,帮助解决社会组织初创、发展和成熟各个发展阶段中遇到的困难或者问题,针对不同阶段提供针对性的服务,两者间的关系随不同阶段而动态变化(见表1)。

首先,在社会组织发展的初创阶段,强联系能够使信息在组织间顺畅流动,从而提升组织应对不确定性环境的能力[56]。在项目扶持方面,J社联会每年会有一批专项资金,用于扶持尚未注册但运作良好并有意愿注册成为社会组织的公益团队,并且在专项资金使用效果的评估中,将公益团队注册成社会组织作为一个重要的评估指标。在注册咨询方面,J社联会会在社会组织登记注册过程中提供咨询服务,做好与政府登记部门和业务指导部门的沟通协调工作,扶持草根社会组织落户J区。J社联会通过提供相关政策与法律咨询,不仅可以帮助社会组织成长,同时也获得了社会组织的信赖。J社联会通过开展对初创期社会组织的上述服务和扶持,与其建立起较为频繁和亲密的强关系。

“因为有了社联会,J区现在是社会组织发展的一方沃土。QA(社会组织)在成立之前,曾经去了好几个其他的区登记注册,因为它做的是与艾滋病相关的工作,多次奔走注册都没有结果。后来,QA负责人找到了我们,在我们的帮助和协调下,最终将业务主管单位落实在团区委,注册成功了。”(访谈记录20191015GWM)

其次,在社会组织发展的上升阶段,J社联会通过指导和培训引导其规范化发展,与其保持互动频繁的强关系。J社联会每年会对社会组织按照规范化评估的考核标准开展实务操作指导,通过专业知识和业务能力的指导,引导社会组织加强内部治理能力建设和项目管理建设。此外,J社联会进一步通过多维度的培训和交流,传播党和政府的方针政策和其他组织的先进经验,引导社会组织健康有序的发展。

“上海社会组织规范化评估的评前指导,目前只有我们J区在搞,也就是只有我们社联会在做。评前指导以来,我们发现社会组织发展还很不规范。因此,我们现在打算把规范化评估的1000分进行整理,形成文字,在社会组织发展过程中,让各个社会组织都按照这个标准来规范化发展。因为但凡一个社会组织发展得不错,迟早都会参评,与其参评时各种补材料,倒不如一开始就告诉他们应该如何规范化发展。”(访谈记录201917SYL)

最后,社会组织的自主运营能力在发展平稳阶段会不断增强,枢纽型组织与社会组织的交流互动减少,关系逐渐疏离并减弱。在这一阶段,J社联会退居其他社会组织背后,主要是对其成功经验进行宣传,并推荐介绍给政府部门。同时,社会组织成为了J社联会的支持者,有时甚至可以反哺J社联会,与社联会开展各种形式的合作。例如,J社联会的主要资金来源是政府购买服务,因此每年需要完成一定数量的服务,而与发展成熟的社会组织间开展合作不仅可以完成服务指标,而且还有可能通过社会组织的链接获得更多其他资源。

(2)弱关系在对外交流合作中发挥的影响

弱关系能跨越区域和领域界限去获得需要的信息和资源[57]。一方面,弱关系可以实现跨行业组织间的公益合作,J区地处上海城区的中心位置,企业众多,资源丰富,J社联会通过协调社会组织与企业之间的弱关系而带来异质性资源,达到社会组织与市场和企业的优势融合,各自实现更好的发展。如,J社联会联合摩拜科技有限公司和J区体育健身俱乐部,开展旨在宣传志愿精神的骑行活动等,最终可以实现“有钱人”和“有心人”联手做公益。与此同时,J社联会还通过牵线企业购买社会组织服务,实现社企合作,比如,促成某三甲医院购买社区调处类社会组织的服务,集中处理医院大楼建设过程中的信访工作,缓和社会矛盾。

另一方面,弱关系还可以实现跨区域社会组织间的公益合作。弱关系可以给个体“输送”以前没有接触到的新信息[58],为J社联会创新社会服务和治理提供新思路。J社联会与外省市和地区的社会组织保持着某种程度的弱关系,这种弱关系可以丰富J区的社会公共服务。J社联会通过牵线搭桥,实现区域内外社会组织之间的合作共赢,将跨区域的社会组织的异质性资源紧密对接起来,从而能更好地实现社会治理的目标。

“我们中华遗嘱库一直在北京发展,接下来打算注册在J区,我们想和为老服务专业联盟社会组织进行合作。我们的服务对象针对的是六十岁以上的老年人,这个项目在老年人中是很受欢迎的。J社联会了解到我们的需求后,积极帮我们对接和协调,实现我们与为老服务类社会组织的一个合作。”(访谈记录20191112YZ)。

此外,弱关系还有利于新资讯、意见等的快速扩散和跨组织知识分享[59],比强关系更能充当跨越其社会界限去获得信息和其他资源的桥,使人们接触不同的社会圈子,可以跨越更大的社会距离而触及更多的人[60]。弱关系提供的非冗余信息,是枢纽型社会组织创新社会治理的重要来源。例如,2010年J社联会获得国家民政部“全国先进社会组织”称号,同年该组织的枢纽党建入选《中国社会建设大辞典》,成为社会建设的创新项目和枢纽型社会组织典范,逐渐在社会组织中形成了宣传示范效应。此后,J社联会每年接待参访的次数不断增加,参访者一般都是兄弟省市和区的政府部门、社会组织或者专家学者。通过各类社会参访和主流媒体宣传活动,J社联会的知名度和影响力得到了提升。

“我们社联会是社会建设的一张名片,很多参访者都是外地来的,一般都是来一次,但通过把我们的经验宣传出去,不仅可以让前来取经参访者学习,同时还提升了我们的知名度。”(访談记录20191117GWM)

J社联会通过接待社会组织机构和学者的参访,不仅输出了影响力,也输入了创新力,参访者的经验和观点也为J社联会组织创新提供了新思路。同时,J社联会每年会进行外出交流,学习其他社会组织的先进经验。由此可见,弱关系能够促进跨行业跨区域社会治理资源的有效整合与社会组织间的协同合作。

四、结论和讨论:双向嵌套中的社会治理结构创新

社会治理背景下,枢纽型组织的行动策略会在和政府及其他社会组织的互动中发生变化,加强或削弱该类组织与政府和社会的关系,会影响其位置的中心性,导致不同的结果。按照枢纽型组织与政府和社会关系强弱程度的不同,可以将枢纽型治理总结归纳为以下四种政社关系模式(图4)。其中,政府替代模式和社会代表模式分别属于政社关系坐标轴的两端,枢纽型组织分别与政府和社会建立强关系,而与另一方属于弱关系,其利弊作用都很明显。而政社桥梁模式则属于两者的中间状态,旨在发挥桥梁中介职能以弥补前两类模式的不足,但不合理之处在于过分强调“政社分开”,却对如何促进更好的政-社合作缺乏有效策略。

基于本文的个案研究可以发现,J社联会基本能同时兼顾与政府的强关系以及与社会的强关系,呈现一种双向嵌套结构,弥补了现有“政社桥梁”“政府替代”和“社会代表”模式的不足,在某种程度上反映了枢纽型治理中政社关系转型和新变化。在这种双向嵌套中,政府与枢纽型组织形成纵向的“嵌”与“套”的关系,政府将意志和职能嵌进枢纽型组织,后者基于资源依附,主动兜拢政府施政目标,同时将社会组织利益诉求输送给政府,政府与枢纽型社会组织呈现高度的一致性和依赖性。同样,枢纽型组织与社会组织也不是整体与部分的关系,而是一种横向的“嵌”与“套”的关系,即前者并非后者的集合体,而是嵌入进社会组织网络的“中心”,对外围社会组织传递价值、提供服务和实施管理,从而将社会组织网络吸附成一个紧密联结的整体。由此,政府、枢纽型组织和社会组织三者间形成纵横有序、互为表里的双向嵌套形态。

从本文的分析中可以看到,相较于“政社桥梁”模式中枢纽型组织在政府和社会组织之外生存,双向嵌套结构使得其获得了额外的组织优势,并吸纳了“政府替代”和“社会代表”的优势,避免了多元治理主体间的松散联结,使社会治理网络变得更为稳定,可以更有效推动政府渗透社会,社会黏合政府。此外,还可以看到这种双向嵌套结构创新模式虽然对治理主体数量没有大的影响,但社会治理网络的中心性和主体间的关系得到了加强,强关系使得政府、枢纽型组织和一般社会组织三元主体间呈现出长期性、稳定性和高信用度[61][62]等特征,各主体功能得到了更有效发挥。

研究进一步发现,以J社联会为代表的枢纽型治理通过“政府-枢纽型组织”和“枢纽型组织-社会组织”这一双向嵌套路径,有助于实现政府与社会共同发展壮大,形成“政府负责、社会协同”的局面。双向嵌套不仅把政府、枢纽型组织、其他社会组织乃至企业等分散主体进行静态链接,还实现了动态日常性互动影响,填充了社会治理网络的结构洞位置,打破了不同组织间“脱耦”现象,向上承接政府资源和信任,向下聚合社会利益和认同。与此同时,J社联会对内发挥动态性强关系服务于社会组织,对外发挥弱关系力量联结跨区域跨领域资源。通过这种上下联动和内外结合,在实现社会治理目标过程中灵活应对制度环境和内外部环境的变化。

综上,枢纽型治理中的这一双向嵌套创新模式既具有个案意义上的可复制性和可推广性,可以为其他省市乃至全国范围内的其他枢纽型组织的良性发展提供地方性智慧和经验,同时也有助于我们更好地观察和理解当下政社关系转型的新动向,为推动基层社会治理创新提供一个新的结构性分析视角与实践空间。

参考文献:

[1]王名.改革民间组织双重管理體制的分析和建议[J].中国行政管理,2007(4):62-64.

[2][18]张荆红,丁宇.互依联盟何以可能?——中国枢纽型社会组织与国家之关系及其改革走向[J].北京师范大学学报(社会科学版),2018(6):131-140.

[3]王鹏.国家与社会关系视角下的枢纽型组织构建——以共青团为例[J].中国青年政治学院学报,2013,32(5):33-39.

[4][27]杨丽.“枢纽型”社会组织研究——以北京市为例[J].学会,2012(3):14-19.

[5]彭善民.枢纽型社会组织建设与社会自主管理创新[J].江苏行政学院学报,2012(1):64-67.

[6][12][39]詹轶.社会组织治理中“同心圆”架构及其“委托—代理”关系——基于S市枢纽组织的研究[J].公共管理学报,2018,15(3):129-141,160.

[7]丁惠平.支持型社会组织的分类与比较研究——从结构与行动的角度看[J].学术研究,2017(2):59-65,177-178.

[8][20]崔玉开.“枢纽型”社会组织:背景、概念与意义[J].甘肃理论学刊,2010(5):75-78.

[9][19][40]杜平.如何成为枢纽?一个社会组织探索内在性自主的个案研究[J].广东社会科学,2019(2):213-219.

[10]高勇.治理主体的改变与治理方式的改进——“枢纽型”社会组织工作体系的内在逻辑[J].北京社会科学,2013(2):127-133.

[11]陈宇,谭康林.枢纽型社会组织功能的再思考——基于社会资本理论的视角[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2015,31(1):77-82,97.

[13]郭道久,董碧莹.法团主义视角下“枢纽型”社会组织解析[J].天津行政学院学报,2014,16(1):49-55.

[14]马庆钰.纠正枢纽型社会组织的发展偏向[J].行政管理改革,2014(9):47-49.

[15]王阳,曹锦清.基层代理人与规模治理:基层政府的社会组织化逻辑——基于上海市的治理经验[J].上海行政学院学报,2017,18(3):88-95.

[16][21][26]姚迈新.“枢纽型”社会组织:目标偏离与防范[J].广东行政学院学报,2014,26(1):5-9.

[17]王向民.分类治理与体制扩容:当前中国的社会组织治理[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2014,46(5):87-96,180-181.

[22]FOSTER K W. Associations in the embrace of an authoritarian state: state domination of society?[J]. Studies in Comparative International Development, 2001, 35(4): 84-109.

[23] PEARSON M M. The Janus face of business associations in China: Socialist corporatism in foreign enterprises[J]. The Australian Journal of Chinese Affairs, 1994 (31): 25-46.

[24]王伟进.一种强关系:自上而下型行业协会与政府关系探析[J].中国行政管理,2015(2):59-64.

[25][28]沈荣华,鹿斌.制度建构:枢纽型社会组织的行动逻辑[J].中国行政管理,2014(10):41-45.

[29]徐宇珊.社会组织结构创新:支持型机构的成长[J].社团管理研究,2010(8):22-25.

[30]陈宇,谭康林.枢纽型社会组织功能的再思考——基于社会资本理论的视角[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2015,31(1):77-82,97.

[31]田舒.枢纽型社会组织运作机制:动力、职能与结构[J].理论界,2017(8):118-124,10.

[32]彭善民,陈相云.保护型经纪:社会组织服务中心参与基层社会治理的角色实践[J].福建论坛(人文社会科学版),2019(6):186-192.

[33][54]钱坤.从“管理”走向“服务”:枢纽型社会组织的实践困境、功能转型与路径选择[J].兰州学刊,2019(11):134-145.

[34]余茜.结构性位置与能动性作用:作为枢纽型社会组织的工会组织[J].行政论坛,2019,26(6):77-83.

[35] GRANOVETTER M.Problems of explanation in economic sociology[M]// NOHRIA N, ECCLES R.Networks and organizations: structure, form, and action.Boston: Harvard Business School Press, 1992: 25-56.

[36]MCEVILY B, MARCUS A. Embedded ties and the acquisition of competitive capabilities[J]. Strategic management journal, 2005, 26(11): 1033-1055.

[37] BURT R S.Structural Holes: The social structure of competition[M]// DOBBIN F.The new economic sociology: a reader.Princeton: Princeton University Press, 2004: 325-348.

[38]BURT R. The contingent value of social capital, Administrative Science[J]. Research in Organizational Behavior, 1997, 42(2): 339-365.

[41]INKPEN A C, TSANG E W K. Social capital, networks, and knowledge transfer[J]. Academy of management review, 2005, 30(1): 146-165.

[42]劉耀东.中国枢纽型社会组织发展的理性逻辑、风险题域与应对策略——基于共生理论的视角[J].行政论坛,2020,27(1):108-113.

[43]陶传进.控制与支持:国家与社会间的两种独立关系研究——中国农村社会里的情形[J].管理世界,2008(2):57-65.

[44]江华,张建民,周莹.利益契合:转型期中国国家与社会关系的一个分析框架——以行业组织政策参与为案例[J].社会学研究,2011,26(3):136-152,245.

[45]LARSON A. Network dyads in entrepreneurial settings: A study of the governance of exchange relationships[J]. Administrative science quarterly, 1992: 76-104.

[46] GRANOVETTER M. Economic action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3):481-510.

[47] NELSON R E. The strength of strong ties: Social networks and intergroup conflict in organizations[J]. Academy of management Journal, 1989, 32(2): 377-401.

[48] HANSEN M T. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits[J]. Administrative science quarterly, 1999, 44(1): 82-111.

[49] REAGANS R, MCEVILY B. Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range[J]. Administrative science quarterly, 2003, 48(2): 240-267.

[50][57][60]GRANOVETTER M S. The strength of weak ties[J]. American journal of sociology, 1973, 78(6): 1360-1380.

[51][59]CONSTANT D, SPROULL L, KIESLER S. The kindness of strangers: The usefulness of electronic weak ties for technical advice[J]. Organization science, 1996, 7(2): 119-135.

[52] UZZI B.Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness[J].Administrative science quarterly, 1997, 42(1): 35-67.

[53] DYER J H, NOBEOKA K. Creating and managing a high‐performance knowledge‐sharing network: the Toyota case[J]. Strategic management journal, 2000, 21(3): 345-367.

[55]邊燕杰.关系社会学及其学科地位[J].西安交通大学学报(社会科学版),2010,30(3):1-6,48.

[56]KRAATZ M, ZAJAC E. How Organizational Resources Affect Strategic Change and Performance in Turbulent Environments: Theory and Evidence[J]. Organization Science, 2001, 12(5): 632-657.

[58]LEVIN D Z, CROSS R. The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective knowledge transfer[J]. Management science, 2004, 50(11): 1477-1490.

[61]LEONARD R, ONYX J. Networking through loose and strong ties: An Australian qualitative study[J]. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2003, 14(2): 189-203.

[62]SOMMA N M. How strong are strong ties? The conditional effectiveness of strong ties in protest recruitment attempts[J]. Sociological Perspectives, 2009, 52(3): 289-308.

“Hub”Type Governance and Structural Innovation from the

Perspective of the Transformation of Political and Social Relations:

A Case Study on the Social Organizations Association in

J District of Shanghai

Wang Chuanlan / Chen Yanshi

Abstract:“Hub” type social organization is a form of “government agency” in the reform of social organization management system, which plays a leading role in the development of social organizations. Based on the analysis framework of social governance network, through a case study of the social organizations association in J District of Shanghai, it is observed that the relationships among hub type organizations and government and society depend on the tie, position and strength in the social governance network. It is found that the “hub” type social organization occupy the position of structural hole and are affected by the relationship strength. Finally, “hub” type governance is a twoway nesting among government, “hub” type organization and social organization. This twoway nested structure is not only repeatable and replicable in the sense of individual case, but also helpful to understand the innovation of social governance in general sense.

Keywords:“Hub”Type Governance;Social Organization;Political and Social Relations;Twoway Nested Structure

(责任编辑 方 卿)