跨越“贫困陷阱”的中国道路与历史经验

陈月 韩海涛

摘 要: “贫困陷阱”是指发展中国家或地区在现代化道路上处于贫困的恶性循环。新中国成立伊始就面临着包括人均资源少、支柱产业缺失、资本积累不足、难以进行扩大再生产等在内的跨越“贫困陷阱”的难题。当前,在西方对中国跨越“贫困陷阱”持怀疑态度的境况下,中国却在发展中成功跨越了“贫困陷阱”,彻底解决了深度贫困问题,取得了脱贫攻坚战的全面胜利,破除了“陷阱论”迷雾,形成了中国特色反贫困理论和话语体系。中国跨越“贫困陷阱”所取得的历史性成就,根源于始终坚持中国特色社会主义道路、坚持中国共产党的全面领导、坚持以人为本和以人民为中心的发展思想。总结中国跨越“贫困陷阱”的成功经验,既能为巩固脱贫成果、开展相对贫困治理提供思路,又可为世界减贫治理提供借鉴和参考。

关键词: “贫困陷阱”;深度贫困;脱贫攻坚;反贫困话语建构

中图分类号:D61

文献标志码:A 文章编号:1002-7408(2021)09-0072-10

发展是当今世界的主题,也是各国实践中需要解决的问题。实现发展是人类历史进程的基本内涵和总体指向,但其作为系统的经济学命题的提出,可以追溯到20世纪50年代发展经济学的兴起。这一时期,获得民族独立的发展中国家迫切需要走上发展的道路,以摆脱贫困为核心的西方发展经济理论成为影响较大的一股经济思潮,形成了关于发展中国家难以摆脱“贫困陷阱”的西方话语。经过近70年的发展,“贫困陷阱”理论影响更甚,2019年诺贝尔经济学奖授予了三位“在减轻全球贫困方面提出实验性方案”的发展经济学家,引起了世界的关注,同时也引发了人们对解决贫困问题的现实思考。事实上,减贫作为一项全球性事業,从理论角度对其进行探究是必要的,而在实践中跨越“贫困陷阱”则更为重要。西方学者没有在理论研究中找到解决贫困问题的出路,中国却在现实的发展中成功破解了“贫困陷阱”难题,取得了脱贫攻坚战的全面胜利[1],以实践推动了中国反贫困话语的创新,形成了中国特色反贫困理论。在中国共产党成立100周年之际,回顾考察新中国成立70余年来党带领人民开展减贫治理的理路与历程,既回应西方的“陷阱论”质疑,又总结中国共产党领导中国人民跨越“贫困陷阱”的历史经验,极具理论和现实意义。

一、破除“陷阱论”迷雾:“贫困陷阱”理论与中国减贫历程

“贫困陷阱”理论的提出与现实的经济发展问题密切相关。自正式提出以来,西方经济学家对“贫困陷阱”的研究在实践中不断深化,关于“贫困陷阱”形成机制、类型划分、实证检验等的理论著述也不断丰富发展。这种“贫困陷阱”理论形成了一股关于发展中国家无法实现发展的“陷阱论”思潮,认为中国无法摆脱各种经济陷阱的“陷阱论”也随之发展起来。然而现实却是,中国虽然也曾面临跨越“贫困陷阱”的难题,但在中国共产党领导下,经历新中国初期、新时期、新时代的减贫历程,中国成功跨越了“贫困陷阱”和“中等收入陷阱”,有力破除了各种“陷阱论”迷雾。

(一)“贫困陷阱”理论的提出及其当代发展

在经济学领域,对“贫困陷阱”的研究最早可追溯到1798年马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)在其著作《人口论》中对“人口陷阱”的论述[2]。在发展经济学的研究视野内,所谓“贫困陷阱”通常指这样一种情况:处于贫困状态的个人、家庭、群体、区域等主体或单位由于贫困的存在而不断地再生产出贫困,从而长期在贫困的恶性循环中难以自拔。自发展经济学开始研究贫困问题以来,对于如何解决贫困问题,经济学家们展开了激烈的讨论,提出了不同的理论。

20世纪50年代,罗格纳·纳克斯(Ragnar Nurkse)、理查德·R.纳尔逊(Richard R. Nelson)、冈纳·缪尔达尔(Gunnar Myrdal)三位经济学家对“贫困陷阱”及其产生根源进行了系统论述和揭示,提出了著名的“贫困恶性循环”理论(1953)、“低水平均衡陷阱”理论(1956)和“循环积累因果关系”理论(1957)。纳克斯认为,对资本的需求受到市场规模的限制,而市场规模的大小又取决于生产力的高低,贫困地区在资本形成的供给和需求两方面存在着双向制约的恶性贫困。穷国在供给方面形成了“资本缺乏——生产率低——实际收入低——储蓄能力小——资本缺乏”的恶性循环;而在需求方面则形成了“资本缺乏——生产率低——实际收入低——购买力小——市场规模小——吸引投资少——资本缺乏”的恶性循环[3]7。纳尔逊以数学模型作为分析经济停滞问题的框架,提出了“低水平均衡陷阱”理论。他认为,发展中国家经济不发达的原因在于人均收入处于或接近维持生活所需的稳定均衡水平。国家在资本存量积累的过程中,人口也在以同样的速度增长。因此,如果将经济增长定义为人均收入的增长,那么这些经济体并未出现经济增长,从而陷入一个低水平均衡“陷阱”。但是,如果能够提供有利的社会政治环境,发展中国家仍然可以跳出低水平均衡“陷阱”[4]。缪尔达尔在此基础上提出了“循环积累因果关系”理论,即在经济循环积累的过程中,存在两种相反的效应:“扩散”效应(“spread” effects)和“回波”效应(“backwash” effects)。前者指一个地区的发展会促进其他地区发展的乘数效应,后者指一个地区的扩张会阻碍其他地区实现类似发展的竞争冲击。落后地区由于经济上的劣势,其资金、劳动力等要素朝着发达地区流动,而发达地区则不断积累有利因素继续向前发展,导致增长区域和滞后区域之间发生空间相互作用,从而形成“富的地区越富,穷的地区越穷”的局面[5]。

以上理论的共同特征可以用纳克斯“一个国家因为穷所以穷”[3]6的理论命题加以说明。在传统的“贫困陷阱”理论看来,充足的物质资本和投资是帮助摆脱贫困的关键。进入21世纪,面对世界百年未有之大变局,经济学家们对“贫困陷阱”的研究更加丰富全面。Samuel Bowles、Steven N. Durlauf、Karla Hoff进一步对“贫困陷阱”的形成机制进行了探讨,将其概括为物质或人力资本临界门槛(critical thresholds)、制度失灵(dysfunctional institutions)、邻里效应(neighborhood effects)三方面[6]。自然地理环境、社会政治制度、教育文化水平、疾病灾害、心理情感等与“贫困陷阱”的关系也逐渐成为研究的焦点。历经70年的发展理论探索,2019年获得诺贝尔经济学奖的经济学家提出了以发展人的能力为核心的贫穷经济学。在阿比吉特·班纳吉(Abhijit V. Banerjee)等诺贝尔经济学奖得主看来,即使给予穷人足够的资源,也不能减少或避免“贫困陷阱”的发生,甚至在有些地方,贫困还随之增加了。他们实证调研了亚洲、非洲等的18个贫穷国家和地区,得出结论:穷人之所以穷,是因为他们没有有效地将资源用在健康饮食、医疗卫生、子女教育等利于自己和家庭持续良性发展的方面,从而落入各式各样的“贫穷陷阱”之中[7]。世界发展经济学在如何解决贫困难题方面经历了跨世纪的反复研究,既推动了理论经济学的发展,也有应用经济学的贡献。但是,世界贫困问题依然严峻,贫困理论的发展并没有解决现实的贫困问题,许多发展中国家仍在“贫困陷阱”中徘徊不前,艰难地探索着摆脱贫困的道路。显然,贫困问题已经不仅仅是理论问题,更是现实问题;不仅仅是穷人自身的问题,更是社会整体的问题。

(二)中国摆脱“贫困陷阱”的历史进程

根据发展经济学家的论述,发展中国家一旦陷入“贫困陷阱”,经济上的恶性循环就会导致该国落入贫困落后且难以摆脱的发展深渊,国家和人民的贫困程度会因当下贫困状况的存在而不断加剧。作为发展中国家的中国也被纳入“陷阱论”的讨论之中,被认为无法摆脱“贫困陷阱”等各种经济上的“陷阱”。新中国成立前夕,美国针对中国的白皮书就提出了中国“贫困陷阱”论,当时的美国国务卿艾奇逊在致美国总统杜鲁门的信中说,现代中国人口众多和农业国两个因素的存在决定了中国的命运,无论什么政府都解决不了人民的吃饭问题[8]。新中国成立初期确实面临“贫困陷阱”发展难题与考验,从基本国情来看,当时的中国不仅人口众多而且人均生产资料极度匮乏。作为一个典型的农业国家,新中国有835%的劳动力从事农业生产[9],经济发展还处在自给自足的自然经济阶段,很难有资本的积累进行扩大再生产。再加上城乡、区域、产业以及社会各阶层之间差距和发展不均衡状况同时存在,历经百余年动荡刚从旧社会脱胎出来的新中国同许多其他在这一时期获得民族独立和解放的发展中国家一样,解决贫困问题面临诸多困难和阻力。

面对成立初期百废待兴、物质基础薄弱的国情,中国坚持社会主义改造与国家工业化并举,推动了生产力的发展和生产关系的革新,为跨越“贫困陷阱”奠定了坚实的经济基础。通过实行社会主义三大改造,中国将生产资料私有制转变为社会主义公有制,消灭了资本主义私有制“这种邪恶的基础”,从而避免了“加深社会对比和加强社会对抗”[10]。面对西方国家在经济政治上的孤立与封锁,中国通过集中国家所有资源的方式,努力从农业国发展为工业国,通过实行计划经济配置有限资源,进而实现通过走工业化道路跨越“贫困陷阱”。这是立足新中国基本国情的必然选择。集中有限资源进行工业化建设,需要从农业的发展中获取积累的资源和资金。只有实行计划经济体制,才能够确保将高度分散且有限的农业力量集中起来,以满足工业化发展的需求。对于刚确立社会主义制度的中国来说,这种资源配置模式成效显著:从第一个五年计划开始到1965年,“我们在旧中国遗留下来的‘一穷二白的基础上,建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系”[11]。但是,单一的公有制和高度集中的计划经济无法适应中国经济发展的需求,国家工业化的快速发展并没有从根本上改变人民群众的生活面貌。到1978年,中国农村贫困人口仍有25000万,贫困发生率达307%[12]。

在總结新中国成立20多年正反两方面经验教训的基础上,1978年,中国进入改革开放新时期,这是中国跨越“贫困陷阱”的重要历史时期。在以邓小平同志为核心的党中央领导下,我国紧扣和平与发展的时代主题,坚持以经济建设为中心,全力以赴消灭贫困,开创了减贫事业的新局面。邓小平指出:“贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷。”[13]116为了摆脱贫困落后的状况,必须打破封闭僵化的计划经济体制,实行改革开放政策。基于“农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困”[13]237的认识,中国的经济体制改革首先从农村开始。家庭联产承包责任制的推行使农民获得了土地经营权,激发了农村活力,劳动生产率得以显著提高。在改革开放的实践中,旧体制对生产力发展的束缚被打破,中国逐渐融入世界经济发展的潮流;市场与政府“两只手”的作用得以有效发挥,资源配置更加高效,人民生活水平进一步提高。这一时期,中国对贫困问题的认识不断深化,减贫事业不断迈上新台阶。2010年,中国成为世界第二大经济体,全面小康实现程度由2000年的595%提高至801%[14]。中国成功跨越了“贫困陷阱”的发展阶段,快速进入跨越“中等收入陷阱”的新阶段。

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。在新的历史方位下,中国既肩负着让全体人民摆脱贫困、跑好全面建成小康社会“最后一公里”、实现由发展中大国向发达强国转变的历史重任,还面临避免受“中等收入陷阱”困扰和重返“贫困陷阱”、顺利迈入高收入国家行列的现实考验。在决胜全面建成小康社会的过程中,以习近平同志为核心的党中央将脱贫攻坚作为治国理政的重点任务,脱贫攻坚取得决定性成就。作为世界上最大的发展中国家,中国在成功跨越“贫困陷阱”之后,又开始在体制完善、产业升级、科技创新、社会保障等高质量的经济发展中跨越“中等收入陷阱”,形成了低物耗、低能耗、少污染或不污染、低投入高产出的经济发展方式,经济结构得以优化升级,从而避免了许多发展中国家面临的进入中等收入阶段之后经济增长停滞、贫富差距拉大、社会矛盾集中爆发进而重新陷入“贫困陷阱”的恶性循环问题。在决战脱贫攻坚的实践中,中国回应和解决经济发展中的问题,不断创新贫困经济学、发展经济学,丰富和发展了中国特色社会主义政治经济学。可以说,在中国共产党的领导下,中国成功跨越了“贫困陷阱”和“中等收入陷阱”,成为世界上减贫人口最多的国家,为全球减贫事业作出了巨大贡献,得到了国际社会广泛赞誉[15]13。

二、话语建构与当代实践:深度贫困问题的发生与破解机理

深度贫困问题是“贫困陷阱”产生的温床,其本质是绝对贫困。深度贫困造成“贫困陷阱”的基本逻辑在于:深度贫困带来的资金、人才、资源等多方面的缺失使经济发展滞后、产业基础薄弱、收入消费水平低下、社会再生产难以为继,处于深度贫困的地区和人口极易陷入低收入和深度贫困的积累性恶性循环之中。尽管我国已经摆脱了“贫困陷阱”问题,但深度贫困问题仍不容忽视,这一度是我国脱贫攻坚战的最后“高地”,同时也成为当今巩固脱贫成果、防止返贫致贫的关键问题。习近平对此高度重视,提出了系列重要论述、论断,建构和丰富了中国特色反贫困话语体系,指明了破解深度贫困问题、防止重返“贫困陷阱”的实践路径。

(一)深度贫困问题的发生机制

深度贫困是“贫中之贫”“困中之困”,其致贫机理复杂、脱贫难度更大。探索和明晰深度贫困问题的发生机制,是有效开展贫困治理、破解深度贫困问题的前提和关键。习近平要求全面把握造成深度贫困的主要成因,指出了“地”——革命老区、民族地区、边疆地区、生态环境脆弱地区以及基础设施发展落后地区、“业”——经济发展滞后、缺少支柱型产业、“人”——社会发育滞后、社会文明程度低三个层面的影响因素[16]8-9。

1.“地”的深度贫困:地理资本匮乏与弱势的积累。“地”是深度贫困问题的空间载体,在不同的空间尺度上,“地”的深度贫困是习近平所指出的“区域性整体贫困”,从空间上表现为连片的深度贫困区、深度贫困县和贫困村,地理条件上弱势的积累是其主要诱发因素。Jyotsna Jalan、Martin Ravallion曾提出“地理贫困陷阱”(Geographical Poverty Traps),认为中国相对富裕的沿海地区经济增长的红利并未被西南等内陆贫困地区共享,生活在这些贫困地区的贫困家庭即使拥有同富裕地区贫困家庭相同的初始禀赋,也更难摆脱贫困,反而更容易陷入持续贫困之中[17]。从中国的区位划分来看,“胡焕庸线”东西两侧的地理条件差异明显,经济发展水平参差不齐。经济与地理环境关联复杂,特定区域的自然地理因素和人文地理因素的排列组合构成了该地区的地理资本(Geographical Capital)[17],决定着贫困发生的空间范围和程度。自然资源、生态环境、气候条件、地形地貌、地理位置等决定着该地区自然资源禀赋的多少、扩大再生产和持续发展能力的大小。我国深度贫困地区自然条件恶劣,生态脆弱,自然灾害频发,开发成本高、难度大。基础设施薄弱、民族宗教问题复杂、制度性资源及地理偏斜等人文地理因素与自然地理因素相互交织,在弱势累积效应影响下,区域地理资本进一步受损、社会排斥加剧,最终形成空间性深度贫困。

2.“业”的深度贫困:生产力贫困与发展动力不足。“业”的深度贫困是经济性深度贫困,是连接特定区域系统中“人”“地”的桥梁和中介。“业”依托特定地理资本和空间载体发展出不同的产业形态,而“人”则依托“业”从事各种自然、市场和社会交换活动,实现“人-业-地”之间的物质变换。“业”的深度贫困的生成是“人”“地”共同作用的结果。其一,自然地理资本的匮乏限制产业规模和生产力发展水平。马克思指出:“劳动的不同的自然条件使同一劳动量在不同的国家可以满足不同的需要量,因而在其他条件相似的情况下,使得必要劳动时间各不相同。”[18]自然资源匮乏、自然灾害频发、生态系统脆弱等降低扩大再生产的能力,一旦产业发展超出环境承载限度,生产力就会因资源枯竭等陷入停滞甚至下降的状态。其二,位置偏远、社会经济基础薄弱导致产业人力社会资本剥夺严重。边远地区交通不便,信息闭塞,制度性红利普及難;市场发育先天不足,吸引外来投资少,劳动力等要素向外转移多;二三产业发展滞后,产业结构调整难;第一产业附加值低,生产成本降低难,对农户带动作用有限。其三,劳动者知识能力不足抑制产业更新升级。特定区域内贫困人口知识、能力、技术欠缺,创新创业动力弱,无法满足生产力持续发展的需要,导致区域内产业发展缺乏人才动力的支持,贫困程度进一步加深。

3.“人”的深度贫困:内生性致贫与外生性致贫的转化与互移。深度贫困是“人”的贫困,其最终载体是“人”。作为主体性深度贫困,“人”的深度贫困包括个人、家庭或特定群体的深度贫困。按照阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的观点,人的绝对贫困源自于免于饥饿和疾病、享受医疗保健、接受教育等可行能力的匮乏,这种匮乏是个体与外部系统相断裂的结果[19]。从“人-业-地”的交互来看,“人”的深度贫困往往受到“地”“业”等外生性致贫因素的客观影响和社会文化、贫困心理等内生性致贫因素的内在同化,表现为生计资本剥夺、可行能力匮乏和脱贫动力丧失。处于空间性深度贫困和经济性深度贫困的自然场域无法为人的生存和发展提供良好的自然环境和充足的物质条件,一方面导致生活在其中的个人或家庭自然资本、社会资本和可行能力剥夺严重,另一方面则将加剧区域内整体性贫困。内生性贫困更加根本和持久,班纳吉等经济学家考察的“贫困陷阱”更多与内生性致贫因素相关。在深度贫困地区,社会文明程度相对较低,教育普及不足,容易造成个体的能力和知识贫困。而长期生活在贫困状态中的个体会产生不受自我控制的负面情感和压力,其风险厌恶程度和时间贴现率更高,贫困在这种心理机制下得以自我强化。受邻里效应催化,“个体”与“群体”深度贫困通过“层次互移”相互扩散并在代际间传递,导致贫困的集聚和空间溢出。这些因素从主体内部消解摆脱贫困的动能,致使“不少群众安于现状,脱贫内生动力严重不足”[16]9,最终陷入主体性深度贫困。

(二)破解深度贫困问题的现实理路

破解深度贫困问题既是补齐全面建成小康社会短板的关键,又是避免重新陷入“贫困陷阱”、实现跨越“中等收入陷阱”的保障。习近平强调:“要继续聚焦‘三区三州等深度贫困地区,落实脱贫攻坚方案,瞄准突出问题和薄弱环节狠抓政策落实。”[20]从致贫机制出发,破解深度贫困问题,从地域、产业、人口、制度等四方面统筹推进,实现了贫困人口全面精准脱贫。

1.优化空间载体:落实精准扶贫与推动区域发展相结合。优化地理空间载体,因地制宜,分区施策,既解决区域性整体贫困,实现深度贫困地区贫困人口脱贫摘帽,又培育区域自主发展空间,为持续健康高质量发展创造良好的外部环境。其一,通过精准扶贫优化发展载体,要求精细管理、精确扶持扶贫对象,精确配置、正确使用扶贫资源[21]58。其主要举措在于实施易地搬迁脱贫,通过“把工作做细做深”,促进原有人口和产业发展从封闭自给向开放包容转型,确保“搬得出、稳得住、能致富”,从而解决原深度贫困地区“一方水土养活不了一方人”的问题[15]60。其二,通过提升公共产品供给,完善基础设施建设、生态补偿等推动区域发展,为贫困人口脱贫创造有利的发展环境。一方面,重点支持深度贫困地区完善交通、水电、通讯、物流及其配套基础设施建设,打破区域封闭状态,改善社会经济发展环境,破除发展瓶颈制约[21]60。另一方面,结合深度贫困地区生态环境保护治理,探索生态脱贫新思路,实现区域绿色发展。通过重点生态功能区转移、生态补偿、退耕还林等生态治理举措,提高贫困人口生态受益水平,实现深度贫困地区经济发展与生态文明建设双赢。

2.夯实产业基础:发展特色产业与培育新兴业态相结合。破解经济性深度贫困,要从产业扶贫这一“根本之策”着手,推进扶贫开发,实现稳定增收。习近平强调,要“改善经济发展方式,重点发展贫困人口能够受益的產业”[16]15。一是将发展生产扶贫作为主攻方向,扶持推动特色产业发展,实现贫困人口就地脱贫。其关键在于立足当地资源,以深度贫困地区自然生态环境、土地林业资源、劳动力等要素禀赋为依托,调整产业结构,延长产业链,促进贫困人口增收就业。积极对接外部市场,发展生态有机农业、农产品加工业、乡村旅游业等具有比较优势的特色产业;通过标准化、规模化、技术化、品质化生产,提高农产品附加值,形成具有市场竞争力的特色产品。二是探索新兴扶贫模式,培育电商扶贫、光伏扶贫等新业态,为产业发展注入新活力。依托互联网技术、大数据分析、物流配送体系等现代技术手段,打造“一村一品”和“网购下乡+农产品上网”双线电商扶贫模式,弥补深度贫困地区缺乏品牌效应、信息不对称等市场缺陷,实现农产品与市场的高效对接,推动深度贫困地区形成“产业发展——网络销售——脱贫致富”的良性循环。

3.增强主体活力:提高发展能力与激发内生动力相结合。深度贫困人口既是脱贫攻坚的重点对象,也是脱贫致富的主体力量,生产力的发展和文化观念的更新是其形成“自身造血”功能的关键。习近平从“智”与“志”两大内因出发,强调将扶贫与扶智、扶志结合起来[16]16,解决深度贫困人口自我发展能力不足、主动脱贫动力不够的问题,实现贫困人口由外部帮扶脱贫到自力更生主动脱贫的转变。其一,持续推进医疗卫生、社会保障等基本公共服务,构筑贫困人口防“困”体系,增强贫困人口基础发展能力。通过加强医疗保险和医疗救治,防止“因病致贫”“因病返贫”;加大社会救助力度,防止“因灾致贫”“因灾返贫”;实施最低生活保障兜底脱贫,提高深度贫困人口供养水平。其二,发展落实教育、科学、文化事业,增强贫困人口解“困”能力,构建内生脱贫机制。“治贫先治愚,扶贫先扶智”[15]68,通过发展基础教育,阻断贫困代际传递;通过职业教育培训,提高贫困人口从业、就业、择业、创业的脱贫能力,提高生计水平。其三,转变思想观念,培养贫困人口脱“困”意识,激发脱贫致富内在活力。通过以工代赈等改进帮扶方式,鼓励贫困人口积极劳动,主动参与脱贫事业;加强思想教育引导,转变贫困人口“等要靠”的思想观念,提高贫困人口脱贫的主动性,发挥好贫困人口脱贫的积极性和创造性。

4.强化制度支撑:加大政策倾斜与健全工作机制相结合。深度贫困问题具有系统封闭性的特征,从外部系统看,“地-业-人”的深度贫困联系密切、相互生成、相互转化;从内部系统看,贫困“层次互移”和代际传递构成了贫困内循环的主要路径。依靠深度贫困地区和人口自发原生力量,难以解决深度贫困问题。只有打破这一系统,分阶段进行系统更新或重塑,才能从根本上破解深度贫困问题,避免深度贫困地区和人口陷入“贫困陷阱”之中。因此,要从深度贫困问题全局出发,优化制度设计与供给,健全扶贫工作机制,形成政府主导、贫困户主体、社会力量协作的脱贫格局,推动“地-业-人”系统性脱贫。其一,充分发挥集中力量办大事的制度优势[16]14,合理设计深度贫困地区脱贫攻坚目标、重点任务、依靠力量、工作机制,完善制度保障体系。其二,以补短板为突破口,加大政策倾斜力度,加大财政扶贫投入、金融扶贫力度,鼓励引导社会各方力量支持深度贫困地区建设,集中力量打赢脱贫攻坚战。其三,健全精准扶贫精准脱贫工作机制,在精准识别、分类扶持、后续帮扶、退出办法、评估机制等方面下功夫,重点解决深度贫困突出制约问题。健全重大自然灾害防治、突发性公共卫生事件防控机制,形成正确有效的应急决策。对受灾疫影响严重的深度贫困地区和人口给予政策和资金扶持,将扶贫与防止增贫返贫工作相结合。

三、中国特色反贫困理论:跨越“贫困陷阱”的历史成就与经验

经过新中国70多年来尤其是改革开放40多年来的反贫困探索与实践,中国成功跨越了“贫困陷阱”,取得经济社会发展和扶贫脱贫的重大成就,“走出了一条中国特色减贫道路,形成了中国特色反贫困理论”[1],创造了世界减贫史上的奇迹。世界银行在2018年发布的《中国系统性国别诊断》报告中指出,中国经济的快速增长使贫困以前所未有的速度和规模减少,这得益于一系列市场化、城市化、开放性经济改革[22]。总结中国特色贫困治理的宝贵经验,可为巩固脱贫成果、解决相对贫困问题提供理论参考,为全球尤其是发展中国家扶贫、减贫提供中国方案和中国经验。

(一)中国成功跨越“贫困陷阱”的历史成就

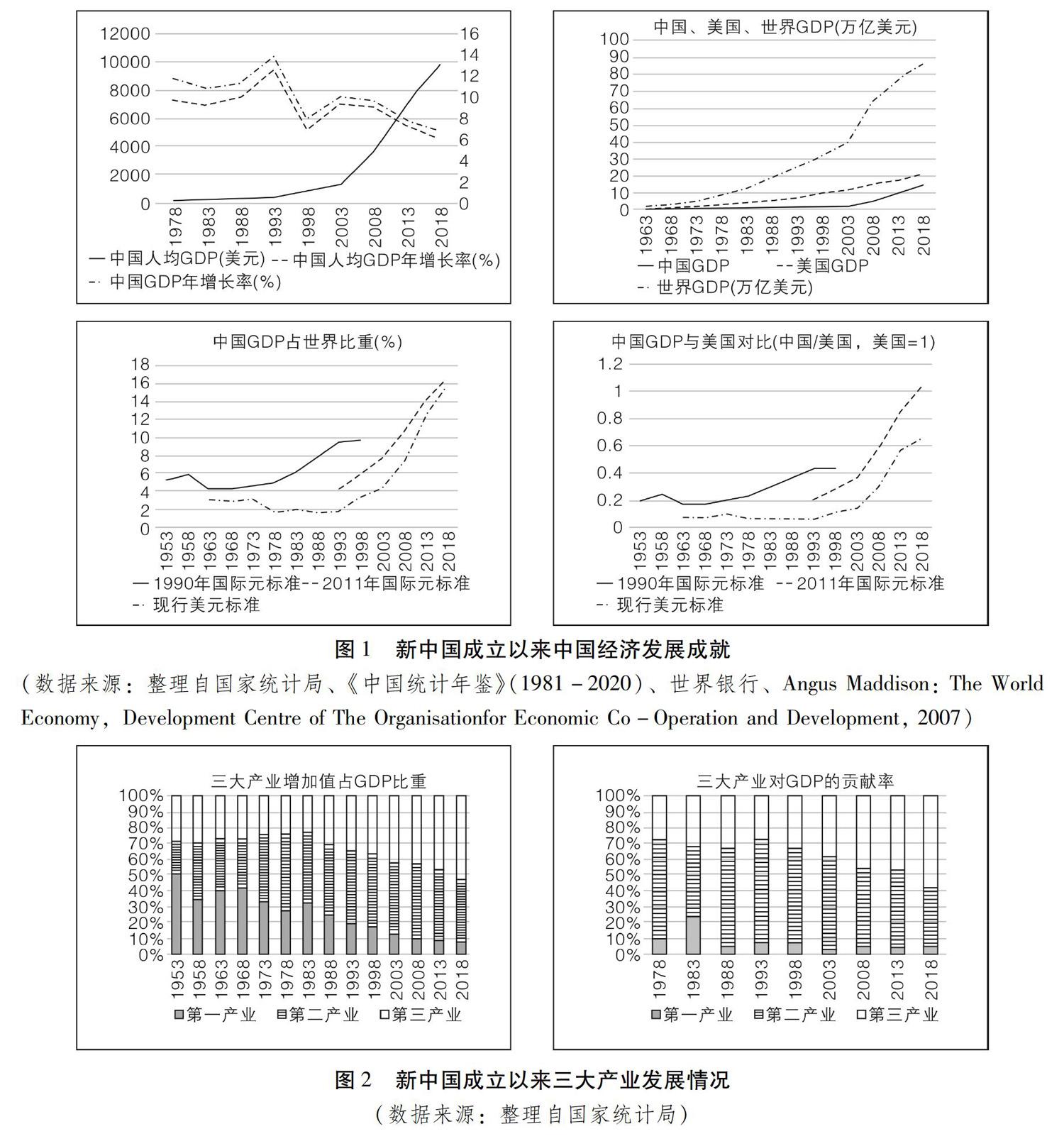

1.经济稳定快速增长,向高质量方向发展。正如麦迪森所言,20世纪70年代以来,中国经济增长比大多数亚洲国家都稳定,其经济的成功与苏联经济的崩溃形成了鲜明对比。中国已经成为世界上人均GDP增长最快的国家之一[23]。新中国成立初期,中国GDP年均增长率达965%(1953-1960年);1978-2019年,中国GDP年均增长率为945%,GDP总量由1978年的037万亿元增长为2019年的99万亿元(人民币),折算约1434万亿美元。从国际比较来看,中国GDP占世界GDP的比重不断攀升,并且正逐渐缩小与世界第一大经济体——美国的差距。如图1所示,按现价美元计算,1978-2018年,中国GDP由最初仅占世界GDP的174%上升至1583%,由仅相当于美国GDP的635%上升至6623%。1978年,中国人均GDP仅为156396美元,到2001年上升至1053108美元,中国实现从温饱不足的贫穷落后状态进入总体温饱水平。2010年,中国人均GDP突破4550美元,实现了从温饱到总体小康的历史性跨越。就人均国民总收入(GNI)而言,1998年,中国人均GNI为800美元,进入中等偏下收入国家行列;2010年,中国人均GNI增长至4340美元,成功进入中等偏上收入国家行列;2019年,中国人均 GNI突破10000美元大关,达10410美元,成功跨越了“中等收入陷阱”。正如习近平所说:“对中国而言,‘中等收入陷阱过是肯定要过去的,关键是什么时候迈过去,迈过去以后如何更好向前发展。”[24]

2.经济结构不断优化升级,发展协调性增强。新中国成立以来,三大产业比例由失调向协调转变,第三产业持续良好发展。1952年,第一产业增加值超过GDP的50%,到2019年,这一比重降至71%。自中国走上工业化道路以来,第二产业比重稳定上升,在2012年左右开始下降,到2020年其增加值占GDP的378%。第三产业增加值比重由1952年的287%,到2012年上升至455%,首次超越第二产业。2020年,第三产业增加值上升为GDP的545%(详见图2)。与此同时,中国城乡结构发生巨大变化,城市化率从1978年的17%上升至2020年的60%以上[25]。虽然与发达国家80%以上的城市化率相比仍有明显差距,但事实上,中国已经进入了城市化加速后期。

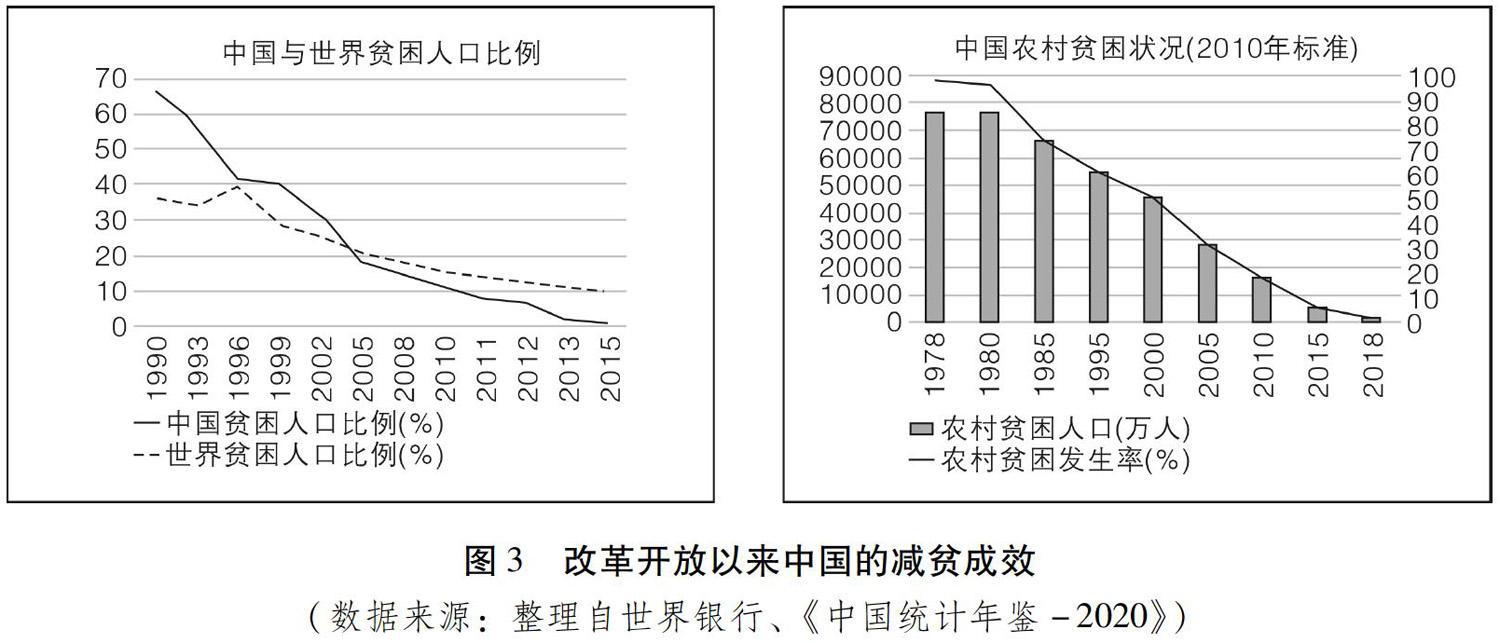

3.脱贫攻坚战取得全面胜利,小康社会全面建成。新中国成立以来,尤其是改革开放以来,中国的减贫事业迅速发展。根据世界银行统计,以每天19美元(2011 PPP)为衡量标准,1990年,中国的贫困人口比例高达662%,高于世界贫困人口比例。2016年,中国的贫困人口比例下降至05%,已低于世界贫困人口比例。农村减贫是脱贫攻坚的重点,按照中国2010年农村贫困标准,1978年,农村贫困人口达77039万人,贫困发生率为975%;到2019年,农村贫困人口减至551万人,贫困发生率降低至06%[26](详见图3)。到2021年,“9899 万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,128万个贫困村全部出列”[1]。经过70余年跨越“贫困陷阱”的不懈努力,中国共产党解决了区域性整体贫困问题,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,带领全体人民取得了脱贫攻坚战的全面胜利[1]。在深度贫困问题这一绝对贫困问题消除之后,我国进入了消除相对贫困的新阶段,跨越“贫困陷阱”所积累的宝贵经验将继续发挥作用。

(二)中国成功跨越“贫困陷阱”的经验总结

中国成功跨越“贫困陷阱”并非偶然,而是立足基本国情、把握减贫规律、遵循科学理论、采用科学方法、出台系列举措、构建完备体系、举国合力奋斗的必然结果。对中国脱贫攻坚事业、解决深度贫困问题的实践经验进行总结,既能为接下来的减贫工作提供启发,也可为广大发展中国家经济发展和反贫困斗争提供经验参考。

1.坚持中国共产党的全面领导,充分发挥中国特色社会主义政治优势。办好中国的事情,关键在党,“脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导”[20]。中国共产党的领导,是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势,是中国特色社会主义政治优势的根本体现,是中国经济社会平稳运行和减贫事业取得巨大成就的根本原因和最大逻辑。新中国成立70年来,在中国共产党的高效领导体制下,中国建立了支撑国家发展的制度体系,形成了经济发展的稳定秩序;扶贫、脱贫工作有序展开,铸就了减贫事业的中国奇迹。在马克思主义反贫困理论的指导下,中国共产党注重从社会生产方式源头遏制贫困,在变革生产力与生产关系中“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕”[27]83,确保发展成果能够更公正更充分地为全体人民共享。中国共产党始终将发展作为消除贫困的根本途径,在发展中以共享的方式使成果惠及全体人民;以脱贫攻坚统揽经济社会 发展全局,强化扶贫开发工作领导责任制,形成了“中央统筹、省负总责、市(地)县抓落实”的管理体制、“片为重点、工作到村、扶贫到户”的工作机制和“党政一把手负总责”的开发工作责任制[15]35,彰显了集中力量办大事的政治优势和制度优势,以此形成推动社会主义社会经济持续发展的强劲动力。

2.坚持社会主义基本经济制度,充分发挥中国特色社会主义制度优势。中国特色社会主义制度优势是中国取得经济发展和脱贫攻坚巨大成就的内在动力和根本保障,其基础在于社会主义基本经济制度。社会主义基本经济制度在经济社会发展和脱贫攻坚中发挥着基础性作用。“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的社会主义公有制以生产资料公有制替代私有制,使农村贫困人口拥有了土地的经营权,获得了从事劳動生产的生产资料,从

根本上消除了起点的不平等,使脱贫攻坚工作具有高度的人民支持力和动态效率,这是生产资料私有制国家所不具备的独特优势。“按劳分配为主体、多种分配方式并存”的社会主义分配制度有利于缩小收入差距,确保改革发展成果由全体人民共享。将土地作为重要分配要素,农村贫困人口可以依托土地经营获得财产性收入,从而减少“被剥夺感”,促进社会公平与正义。社会主义市场经济体制既发挥市场在资源配置中的决定性作用,又发挥政府作用,从而更好地集中优势力量打赢脱贫攻坚战和发展持久战,促进了全体人民脱贫、全面建成小康社会目标快速高效、保质保量实现。

3.坚持解放和发展社会生产力,为脱贫攻坚提供基本保障和动力。解放和发展社会生产力是社会主义的本质要求,是中国特色社会主义政治经济学的首要原则。马克思恩格斯指出,如果没有“生产力的这种发展”,“那就只会有贫穷、极端贫困的普遍化”[28]538,因此要“把生产发展到能够满足所有人的需要的规模”,只有这样,才会“使社会全体成员的才能得到全面发展”[28]689。“贫穷不是社会主义,发展太慢也不是社会主义。”[13]255生产力的发展水平直接决定经济发展速度和水平,解放和发展生产力,其首要作用在于推动经济稳定快速增长,为脱贫攻坚提供强大的物质保障。经济发展一方面为贫困人口提供更多更好的就业机会,另一方面增加了政府财政性收入,使其更有能力对贫困人口进行财政扶持。此外,贫困地区和人口通过发展脱贫,“发展什么”与“怎样发展”是关键。依托贫困地区资源、劳动力等要素禀赋,“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜商则商、宜游则游”[15]66,扶持发展特色产业,是推动脱贫攻坚的根本出路。群众动力是脱贫攻坚的基础[29],增强贫困人口可行能力是发展扶贫的重点,要坚持扶贫与扶智、扶志相结合,提高贫困人口摆脱贫困的内生动力和发展能力,从而实现稳定脱贫。

4.坚持政府主导与多主体参与,凝聚脱贫攻坚全面胜利的强大合力。中国的脱贫攻坚工作涉及人口多、覆盖区域广、耗费时间长、影响程度深,是一个复杂庞大的系统工程,唯有坚持全国上下齐心,凝聚强大合力,才能确保脱贫攻坚目标如期实现。习近平曾明确提出,要“动员全党全国全社会力量,齐心协力打赢脱贫攻坚战”[27]83。在组织领导方面,坚持党委领导、政府主导,强化工作责任,完善体制机制保障。中央政府依据实际情况,制定“两不愁三保障”脱贫标准,明确在2020年实现全体人民脱贫目标。各地方政府在“精准”上下功夫,制定有针对性的科学帮扶体系;出台完善“1+N”脱贫攻坚系列文件,强化政策支撑体系,形成政策合力。在多元主体参与方面,建立和完善各方参与、合力攻坚的扶贫体系。在深化东西扶贫协作和中央定点扶贫的基础上,加强结对帮扶、社会帮扶,以国有企业为先锋,带动民营企业参与到扶贫开发、脱贫攻坚中来。通过多层次、多主体、全社会协调推进脱贫攻坚,中国构建起了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局,凝聚起了脱贫攻坚全面胜利的强大合力。

参考文献:

[1] 习近平.在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[N].人民日报,2021-02-26(02).

[2] 马尔萨斯.人口论[M].郭大力,译.北京:北京大学出版社,2008.

[3] 纳克斯.不发达国家的资本形成问题[M].谨斋,译.北京:商务印书馆,1966.

[4] NELSON R. A Theory of the low-level equilibrium trap in underdeveloped economies[J]. The American Economic Review, 1956, 46(5) ∶ 894-908.

[5] MYRDAL G. Economic theory and under-developed regions[M]. London: Gerald Duckworth & Co, 1957.

[6] BOWLES S, DURLAUF S N, HOFF K. Poverty traps[M]. New Jersey, Princeton: Princeton University Press, 2006 ∶ 2-3.

[7] 阿比吉特·班纳吉,埃斯特·迪弗洛.贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷[M].景芳,译.北京:中信出版集团,2018.

[8] 美国国务院.美国与中国的关系:上册[M].中国现代史资料编辑委员会翻印,1957 ∶ 4.

[9] 国家统计局综合司. 经济结构不断升级 发展协调性显著增强:新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二[N]. 中国信息报,2019-07-09(01).

[10] 马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,2012 ∶ 6.

[11] 叶剑英.在庆祝中华人民共和国成立三十周年大会上的讲话[N].人民日报,1979-09-30(01).

[12] 国家统计局.中国统计年鉴-2019[M].北京:中国统计出版社,2019 ∶ 204.

[13] 邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.

[14] “全面建设小康社会统计监测”课题组.中国全面建设小康社会进程统计监测报告:2011[J].调研世界,2011(12) ∶ 3-7.

[15] 中共中央党史和文献研究院.习近平扶贫论述摘编[G].北京:中央文献出版社,2018.

[16] 习近平.在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话[M].北京:人民出版社,2017.

[17] JALAN J, RAVALLION M. Geographical poverty traps? a micro model of consumption growth in rural China[J]. Journal of applied econometrics, 2002, 17(4) ∶ 329-346.

[18] 馬克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009 ∶ 588-589.

[19] SEN A. Poor, relatively speaking, oxford economic papers[J]. New Series, 1983, 35(2) ∶ 153-169.

[20] 习近平. 在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2020-03-07(02).

[21] 中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定[M].北京:人民出版社,2015 ∶ 16.

[22] China-Systematic country diagnostic: towards a more inclusive and sustainable development[R]. The World Bank Group, 2018 ∶ 5.

[23] 安格斯·麦迪森.世界经济千年史[M].伍晓鹰 ,许宪春,叶燕斐,等译.北京:北京大学出版社,2003 ∶ 138.

[24] 习近平出席亚太经合组织领导人同工商咨询理事会代表对话会[N]. 人民日报,2014-11-11(01).

[25] 国家统计局. 中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报[N]. 人民日报,2021-03-01(10).

[26] 国家统计局.中国统计年鉴-2020[M].北京:中国统计出版社,2020.

[27] 习近平谈治国理政:第2卷[M].北京:外文出版社,2017.

[28] 马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[29] 习近平.在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话[J].求是,2020(9).

【责任编辑:雨 蕙】