不同手术方式治疗骨盆髋臼骨折的比照观察

王大军,刘凯,朱锋辉,崔建,张寰,姚爱明

(徐州医科大学附属医院急救中心急诊外科,江苏 徐州 221000)

0 引言

在髋关节的重要组成部分中,髋臼占据重要地位,由于髋关节活动度大、负重大,易增加损伤风险[1]。髋臼骨折主要是由于骨盆骨折时髂骨或耻骨坐骨发生骨折,进而导致髋臼受到波及所致,一般是由于高能量损伤所引起,在全身骨折中具有极高致残和致死风险。骨盆髋臼骨折是临床十分常见[2-4],是主要骨折类型之一,手术治疗效果满意,对于复杂髋臼骨折来说,需注意在手术中获得满意的解剖复位、可靠的内固定,这对手术技能提出新的要求。研究发现[5-6],手术入路选择对于骨盆髋臼骨折患者治疗来说十分重要,一般采用传统的前方手术入路,主要是从患者髂腹股沟入路,但是入路十分复杂,同时伴有术中出血量多、手术时间长等缺陷,特别对于髋臼高位骨折,无法在直视下复位,并且学习曲线较长。对于移位明显的髋臼骨折,一般将手术作为首选治疗方案,但由于髋臼解剖结构十分复杂,并且术中出血量大、手术时间长,给临床治疗增加困难[7]。本文目的在于探究经不同治疗骨盆髋臼骨折的优势,具体内容见下文。

1 资料与方法

1.1 基线资料

骨盆髋臼骨折患者收治时间在2018年5月至2020年10月,采用随机分组法,分为两组。纳入标准:(1)年龄在18岁以上、65岁以内;(2)随访时间大于等于6个月。排除标准:(1)排除受伤前存在功能障碍和下肢畸形;(2)排除存在髋臼病理性骨折、开放性骨折、陈旧性骨折。

观察组男25例,女25例;年龄18~64岁,平均(41.12±1.03)岁。对照组男26例,女24例;年龄19~64岁,平均(42.25±1.52)岁。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组采用髂腹股沟入路手术治疗:患者采用硬膜外麻醉或者全麻方式,常规实施消毒铺巾后,在患者耻骨联合上方2厘米与患侧髂前上棘处弧形连线部位取切口,在手术过程中逐层进入,在患者髂腰肌和患者髂骨之间形成外侧窗、患者股动静脉和患者髂腰肌形成中窗、患者股血管束和患者精索/子宫圆韧带之间形成内侧窗,根据患者复位的情况,在上述三个窗口进行骨折固定和骨折复位工作。

观察组采用经腹直肌外侧入路手术治疗:麻醉方式和对照组各项操作相同,患者取平卧位,消毒铺巾后,取切口,逐层切开患者筋膜、皮下、皮肤等,切断患者腹外斜肌;术中需要对不同骨折部位进行选择,取三个手术切口,对患者进行骨折复位的各项操作,第一个窗口在患者腰大肌和髂肌之间、第二个窗口于髂外血管、髂腰肌之间、第三个窗口位于闭孔神经血管、髂腰肌髂外血管;术后留置引流管,在48h后拔出,对患者采用抗生素治疗,时间为24h。

1.3 观察指标

比较2组各项手术指标、优良率、并发症情况。

术后复查骨盆CT以及X线片,选择Matta影像学标本进行骨折复位质量的评估:骨折移位在1mm以内,视为优;解剖复位,且骨折移位在1-3mm,视为良;复位满意,骨折移位在3mm以上,视为可;复位不满意视为差。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(±s)表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比2组各项手术指标

观察组手术时间(161.25±2.52)min、显露时间(18.25±1.12)min、术中出血量(568.25±2.52)mL、术中输血量(2.01±0.25)等各项指标均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。如表1。

表1 各项手术指标的对比(±s)

表1 各项手术指标的对比(±s)

组别 例数(n) 手术时间(min) 术中出血量(mL) 术中输血量(U) 显露时间(min)观察组 50 161.25±2.52 568.25±2.52 2.01±0.25 18.25±1.12对照组 50 212.52±2.88 828.25±2.01 3.52±1.45 32.52±1.28 T值 - 97.734 570.348 7.257 59.327 P值 - 0.000 0.000 0.000 0.000

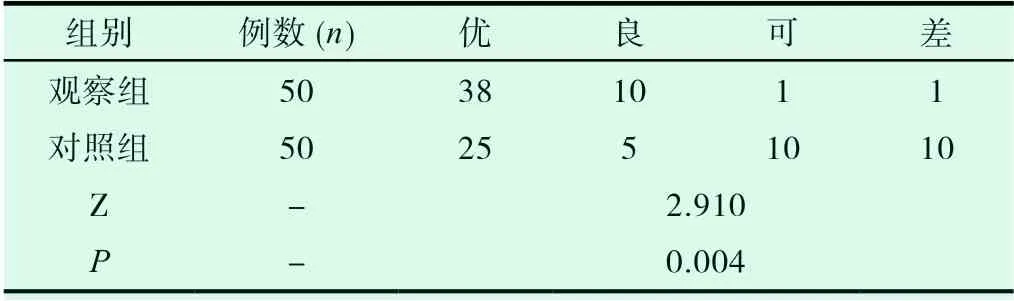

2.2 分析髋关节功能优良率

对比分析了两组患者的髋关节功能,分为优、良、可、差4个等级,结果显示,观察组骨盆髋臼骨折患者髋关节功能优良率(优所占比76.00%、良所占比20.00%、可所占比2.00%、差所占比2.00%相较于对照组更具有优势,差异有统计学意义(P<0.05)。如表2。

表2 分析髋关节功能优良率(例)

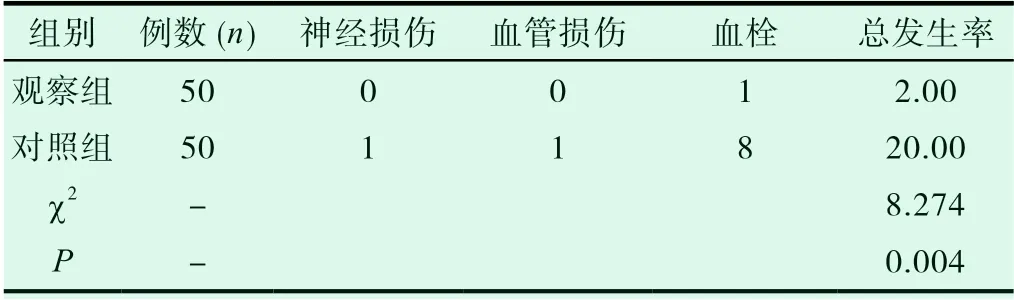

2.3 对比两组并发症情况

对比分析了患者神经损伤,血管损伤血栓发病例数及不良反应总发生率,结果可知,观察组骨盆髋臼骨折患者并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),观察组效果更好。如表3。

表3 分析并发症情况(n,%)

3 讨论

骨盆髋臼骨折是临床常见骨折类型,对于该类患者均采取手术治疗方式,而对于该类患者来说,在手术中取得良好的措施较为重要,通过进行解剖复位,再采取内固定较为重要。各项研究显示,手术入路选择对于骨盆髋臼骨折患者来说十分的重要,传统的手术方式一般是从患者髂腹股沟进行入路,但是该项入路方式较为复杂,并且患者手术时间长、术中出血量十分多,对于髋臼高位骨折患者来说,无法在直视下进行复位操作。而随着临床对于手术入路的研究不断深入,发现经腹直肌外侧入路在显露单侧骨盆前后环的解剖结构方面存在十分独特的优势,现已广泛用于临床中[8]。在本次结果中,观察组手术时间(161.25±2.52)min、显露时间(18.25±1.12)min短于对照组、术中出血量(568.25±2.52)mL、术中输血量(2.01±0.25)U均少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组骨盆髋臼骨折患者髋关节功能优良率相较于对照组更具有优势,差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组骨盆髋臼骨折患者并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),是由于该项方式的入路是经过患者的腹外斜肌腱膜、皮肤,切开患者的腹外斜肌情况,从腹膜和髂腰肌的间隙中进入,能直接到达患者骨盆的相关位置,具有结构简单等优势,能缩短患者显露时间,同时该项路径显示方式具有多种优势,如几乎覆盖了整个骨盆环、能够为手术复位提供较大空间,并且闭孔神经、髂外血管均在腹膜与髂腰肌之间的自然间隙内,易解剖显露,容易保护,具有手术时间短、出血量少等优势,而该项方式的质量主要取决于患者复位操作的空间[9],髋臼骨折的解剖复位能对术后髋关节功能满意程度进行决定,通过在手术中进行复位,能提供良好的空间,显露特殊的视角[10],并且能够避免暴力牵拉股血管,故此能够使术中神经损伤得以减轻,并且能够降低术后血栓和大出血等并发症风险[11]。

综上所述,经腹直肌外侧入路与髂腹股沟入路手术治疗骨盆髋臼骨折的效果比照,前者更具有优势,能够缩短患者手术时间、减少出血量,值得进一步推广与探究。