湖南传统商路与近代湖南经济变迁

尹红群

(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081)

交通与经济发展有着密切的关系,一般说来,交通条件与经济发展程度是相适应的。传统经济相对的是传统的水、陆商路以及以自然力、人力、畜力为动力的交通工具。近代经济则以近代交通为前提。近代交通以蒸汽或内燃机作为动力,大大加快和扩大了商品流通,这是近代社会的特征之一[1]。在近代中国,“传统经济—传统商路”与“近代经济—近代交通”之间有个交错与互换时期,那么,传统商路与近代经济之间的相互关系又是如何呢?有一种普遍的观点认为,传统商路阻碍了近代经济的发展。但这种观点未必符合历史的发展逻辑,还有另外一种可能:传统商路的近代演进顺应并推进近代经济的发展。

与本文相关的学术研究主要集中在贸易方面,成果较为丰富,例如张朋园(2002)[2]从区域现代化的理论出发探讨了湖南早期现代化的进程,包括湖南经济的现代化问题。目前对湖南本土特色商品的贸易研究是学术研究的重点,如米谷贸易[3]、特色手工业商品[4]、有色矿产[5]等。近代史上的岳、长开埠重塑了湖南对外贸易的物流空间和贸易形式,对湖南社会经济转型[6]、城市早期现代化[7]均有重要影响。学界对此研究有较好的成果出现,包括一些硕士博士论文[8-9]。这些学术成果重心在湖南对外贸易的发展,但也为专题讨论湖南传统商路转移问题提供了一定的学术基础。本文以湖南传统商路与近代经济的关系为论述对象,湖南地处中国腹地,素称保守,经济与交通的近代化要大大落后于沿海省份。目前有学者对湖南的近代交通进行了一些研究,主要讨论交通的进步与不足[10],长时期的研究还可以参考拙著《湖南传统商路》[11]。本文不评述湖南交通的发展状况,只是试图阐述湖南传统商路与近代湖南经济之间的衔接与断裂关系。

一、适应:湖南传统商路与传统经济的扩张

近代之前,湖南传统商路的发展受制于两个因素:全国市场的变动和省内经济开发。1500—1800年之间,全国统一市场渐趋形成[12],湖南作为市场的参与者之一进入全国的商业交通网络,带动了省内商路的延伸和省内商品经济的发展。受传统商路影响,湖南经济呈现出转口贸易经济特征。

(一)传统水、陆交通网趋于完备

1.陆运商路。湖南传统商路有水、陆两途,水路最为重要,但陆路的管理最有系统,特别是官府管理的驿道。在湖南数千年的开发进程中,陆路方面,楚道汉驿,至清代才完成辐射四方连通境内各州府的驿道系统,站、铺、桥、亭与之配套,臻于完善[13]。除由官府管理的驿道之外,还有民间社会的各种“大道”和小路,延伸于乡野之中。

经过历代的开发修缮和清代的整顿,湖南境内的驿道网络以长沙为中心,向各方辐射出五条驿道干线,分别通往湖北、广西、江西、贵州、广东,可以划分为南北向和东西向路线:南北向路线,贯通湖北、广西、广东,构成了传统的湖广官道(湘南与湘北两段);东西向路线,即传统的湘川、湘黔官道、湘赣大道。

陆运商路网至清代基本定型,但是湖南地形多丘陵山地,交通险阻,路况较差,数千年来道路状况并没有多大改变。民国初年美国驻长沙领事记载:“现有的道路是使用了几百年的狭窄行人道,用重而长的石条铺修的。这样的道路很适合手推车、步行者与单行抬轿人的交通。”[14]因此,单一的陆运商路并不适合长途大宗商品贩运,水、陆结合,成为商家的最优选择,“现在和两千年前一样,货物用劳工背负,或用驮驴或手推车载运到通水道的地方,装上船”[14]。

2.水运商路。湖南省内河道纵横,水系清晰不紊,构成良好的水运条件。全省河流共分四系,即湘、资、沅、澧,其中以湘水流域最广,最终四水汇集于洞庭湖,流入长江。

湖南以长江、洞庭湖和湘、资、沅、澧四大水系为支干所形成的交通网络,使湖南自古以来就成为中原地区南通两广和南海、西进云、贵的中介地和走廊;同时,从赣、皖、苏西上,从甘、陕、巴蜀南下和东进,湖南亦属途经之地。不过,湖南在古代历史上属于蛮楚之地,军事征讨较早,但经济开发较迟,在明清之前的国家经济版图中,并不具有重要地位;直到明清,湖南的商业交通地位才大为提高。

(二)帆船时代的转口贸易

湖南商业交通地位的提高,主要是指水运商路而言。在传统时代,水运的繁兴程度是市场发展的重要标志之一。明清时期全国形成三大水运系统:一条是京杭大运河水系,一条是云南至江浙的长江水系,一条是华南的珠江水系。湖南的水运居于长江水系与珠江水系之间,通过洞庭湖、湘江和沅水,沟通长江水系和珠江水系。湖南所处的航运交通位置,使得湖南经济在总体上呈现出明显的转口贸易特征。

1.长江水运与湖南传统贸易。明清时期的长江已成为黄金水运道,东西向市场联系更为紧密,物资交流更趋频繁。长江内河贸易的基本格局是:长江中上游的商品粮(谷米)、木材、药材、生铁、豆类等顺流而下;江南的丝棉织品及日用杂货、淮南的盐等,则大量逆流而上[17]。

清代前期,我国国内市场的主要商品为粮食、棉花、棉布、丝、丝织品、茶、盐等。在远距离贸易中,交通运输主要就是这些商品,国内市场也主要是这几大类商品的流转交易。湖南传统贸易的基本形态也是如此:湖南出口第一大宗商品是商品粮(谷米),其次是茶,另有少量的布、木材、生铁、煤等;进口物资主要是淮盐、江南的丝棉和日用品。这种贸易结构符合吴承明先生的判断:从商品主要流向来看,大体是粮农出售粮食,换取布和盐;这是一种以粮食为基础、以布和盐为主要对象的小生产者之间交换的市场结构[18]。长江内河贸易基本满足了湖南社会的消费需求。

2.在南北贸易线路中,湘潭成为转口贸易中心。南北贸易线路的繁荣,与广州一口通商有密切关系。长江以南的南北交通有两条干线,一条通过江西,一条通过湖南。途经湖南的大宗商货主要是利用湘江水运。

湘潭在这种转口贸易中乘势而起。在商业交通上,南北贸易,湘潭是中途站。湘潭位于湘江中下游,沿江天然的深水码头,有着得天独厚的交通优势。因此,商旅乐于来往,“粤桂滇黔由水道出西北者,必经湘沅而泊舟于此”[19]。到清朝嘉庆年间,“城总市铺相连,凡二十里,其最稠者,在十总以上至十九总,百货皆聚于此……为湖南一大码头”。[20]湘江之上,舟楫络绎不绝,自“杨梅洲至小东门岸,帆樯檥集,连二十里,廛市日增”[21]。

南北贸易对湖南经济来说,主要是转口贸易,过境商品货物主要也是外来产品。由于湘潭独特的水运交通枢杻地位,导致各方商贾相率而来。江西商帮入湘最早,势力最大,最初贩入的商品,主要是丝绸布匹,渐及茶油、药材、瓷器、锡箔、铅蜡等;其后,“苏浙之绸布酒酱,闽之烟丝,蜀之丹漆,北五省之旃裘、汾酒、关角、潞参、甘草等,均有输入”。[19]广东商帮的各种货物,如海味、葵扇、银朱、玳瑁、珠玑、翡翠以及化皮、安桂之类,也是以湘潭为转口枢纽,以达长江流域。

二、变局:西方冲击与湖南商路北移

鸦片战争开启了中国“数千年未有之变局”,《南京条约》规定“五口通商”;继后,《天津条约》和《北京条约》签订,增开通商口岸,西方势力从沿海向内河沿岸伸展,特别是沿长江航线推进,中外贸易的格局大变。湖南地处内地,以守旧排外著称,直到19世纪末20世纪初才有岳、长开埠。在五口通商到岳、长开埠的这个时间段,近代交通工具没能进入湖南,传统的帆船水运方式连接着传统的湖南与变动着的外部世界,西方的冲击波通过传统商路的变化和洋货的渗透逐渐深入影响湖南的社会经济。

(一)商路北移

鸦片战争之前,中外贸易限于广州一口,鸦片战争后逐渐增至多口,并且主要的通商大埠转移到上海和汉口。这种贸易格局的变化直接影响湖南的商业交通,一口通商时代的南北贸易线路出现重大变化,在粤汉铁路建成之前,湖南传统的内陆经湘江水道至广州转口的商路逐渐衰落,湘北商路逐步开辟和繁盛[22]。

五口通商后,广州的商务大多转移到了上海,原南北贸易中以湘潭为转口枢纽的商货流向发生改变,“粤省物产改由海道北运,滇黔之货,则经广西百色、柳州以达梧州,或径由法国铁路以达北海而至香港,再装轮运往沪、汉”[19]。汉口等地开埠后,北五省(晋、鲁、豫、陕、甘)商货,也大都改道汉口顺长江航线抵沪出洋,不再经过湘江航线。

湖南传统商路湘南段因商货改道迅速衰落。湘南商路主要由广州北上,越五岭,经郴州,至湘潭装箱中转;南下货物则是在湘潭装箱,然后再运广东放洋。五口通商及汉口开埠后,湘南商路货流量大减,“商旅就彼轻捷,厌此艰滞,而吾湘口岸,始日衰耗”[23]。再如湘南重镇郴州,“郴地南通交广,北达湖湘,为往来经商拨运之所……及东南氛靖,海运既通,百货遂徙而之他。加以陆运濡迟,夫骡偷损,富商大贾,悉视郴道为畏途。今昔比较,十一悬殊。河街客栈,落落晨星,仅存数家,且有不能持久之势”[24]。

湘北商路因货流的大增而趋于繁兴。湘北商路主要由长沙经湘江北上,经岳州,过洞庭湖,入长江,以汉口为转口之地,与长江航运相通[21]。湖南开埠之前,洋货不是由外国商船直接运载而来,而是通过外省通商口岸“转口”而来。汉口与湖南接近,水陆交通便捷,自开辟为商埠后,转口输入湖南的洋货最多。

(二)转口贸易新变化

一口通商时代,湘潭的转口贸易繁盛,但湖南经济并未卷入其中。五口通商之后,洋货大举入湘,湖南传统工商业逐渐被洋货挤压,湖南经济卷入新的经济体系,成为世界贸易体系的一部分;但转口的成分下降,内生性的经济因素增多,湖南贸易经济面临新的变化。

1.打破了固有的贸易平衡。受西方冲击之前,湖南对外省贸易中粮食和棉布(以及盐)的交换,在价值量上几乎是平衡的,商民“贩运谷米、煤炭、桐茶油、竹木、纸、铁及各土产,运赴汉口销售,易盐而归,分销各岸”[25]。湖南的传统外销土产品相对集中,“总湖南全省土产而论,则以茶、米、木、煤、棉花五者为大宗,杂货亦属不少”[26]。再如,光绪末年刊行的《邵阳乡土志》关于“商务”记载了出省外销的传统商品:“出境之货:煤、铁、纸、毛货、靛、漆、油、茶叶。”[27]

五口通商,特别是19世纪60年代汉口开埠之后,进口洋货——棉布、棉纱、钢铁、煤油等,源源不断地从汉口用帆船转运至湖南各地。湖南的贸易市场逐渐突破了以粮食、布和盐为主要对象的交换模式,并且打破了原有的交易价值平衡。

湖南原来较为发达的棉纺织业、煤业、铁业等,无法与洋货竞争,趋于衰落。如曾经旺销的岳阳都布(土布),“自外洋贸内地,彼布盛行,都布亦因之滞销。庄客来收,抑其价钱,复多杂以滥恶。巴陵之利源日就涸矣!”[28]

湖南矿产丰富,以煤、铁开发最早,获利最著。清光绪年间,随着进口煤、铁、钢材日增,湖南各地的煤矿和钢坊受到严重冲击,不少煤窑停开,钢坊纷纷倒闭。湖广总督张之洞指出:“自与洋人互市,洋煤、洋铁阑入内地,洋铁、洋煤之销路占进一步,则湘铁、湘煤之销路退缩一步,以致湖南之煤、铁不能销出境外,其利为洋人所占。”[29]

2.新的贸易结构渐趋形成。洋货的倾销逐渐改变了湖南固有的生产与消费市场,给湘民造成的痛苦是显而易见的。而中外贸易的扩大客观上也造就了新的市场需求,湖南的农副产品、特色手工业品以及矿产资源有了更为广阔的贸易市场,湖南新经济在不断渗透的西方贸易中得到发展。

进口方面,岳、长尚未开埠的“咸同中兴”时期 ,洋货即通过帆船贸易已深入广大的中小城镇,甚至在某些乡村也不难见到洋货。例如棉纺织业,纺纱织布历来为乡民生计,但自洋布、洋纱输入后,土布产量锐减,销路不旺。其原因在于:洋纱较细,织布多,质地柔软;而“进口棉布之幅门较阔,品质亦细,为原有大布所不及”[30]。湖南岳州都布是有名的家机布,远销江浙一带,但自洋货进入内地,“彼布盛行,都布亦因之滞销”[28],湖南内地的纺织业亦采用外来的洋纱洋布。在新宁,“至于服饰,向惟夏葛冬棉,所衣布苎皆家人妇女纺绩而成,名‘家机布’,冠履不甚趋时,即皮服亦稀。近则狐皮灰脊,竞相煊耀,视羔皮直粗布耳,绸缎、纱帽、哔叽、罗罗大呢,相习成风”;在常德的澧州也是“旧城乡衣纯用棉布,见衣绫绸者相顾愕盼,今庶民绣衣丝履不以为异”[31]。有的农民,“出则长衣洋伞,草帽白扇,俨然士绅”[32]。

出口方面,由于国外市场的带动,湖南一些特色手工业商品兴起。湖南商品粮(谷米)仍然沿袭了明清以来的贸易地位,不过,随着其他商品种类和数额的增加,它在整个市场结构中的比重有所下降。中外贸易在客观上刺激了湖南农副土特产品加工业及转口贸易的勃兴,有利于民族工商业的发展。例如桐油的出口额持续增长,五口通商前桐油仅在国内销售,除省内消费外,其余大部分经汉口、镇江转销各地。五口通商后有内销也有外销,后来以出洋外销为主。

清光绪年间,国际市场对红茶的需求量很大,安化等地茶农都改制红茶[33],浏阳的许多麻农也改种茶叶,谭嗣同就指出:“西人需茶急,茶船入泊汉口,收茶不计值。湘茶转运近捷,茶者辄底巨富,于是皆舍麻言茶利矣。”[23]当时湖南传统水运商路两岸有许多收购茶叶的口岸,《辰溪县志》记载:“洋商在各口岸收买红茶,湖南北所产之茶,多由楚境水路就近装赴各岸分销。”[34]

除茶叶外,19世纪60年代以后,湖南鞭炮制造业成为较大的行业,是浏阳、醴陵、长沙等地的重要家庭副业[35]。南至广东,北至鲁、晋,各帮客商多有来浏阳贩运者。长沙商人也将浏阳鞭炮试销于上海、南洋,颇受青睐,销路渐广;汉口等处商人见有利可图,竞相将浏阳鞭炮向外推销,开创了湖南近代土特产外贸出口之先河[19]。

工矿业是湖南经济的新力量。湖南号称有色金属之乡,锑、铅、锌、锰、锡等有色金属矿藏丰富。鸦片战争之后,中外贸易发展,西方各国军事工业兴起,洋商对湖南的矿产资源觊觎已久。但长期以来由于湖南民风闭塞、迷信甚深,加上资本和人才缺乏,有色金属开采不易,产量不大,运输不便,出口额不大。1895年巡抚陈宝箴大力倡导,湖南矿业得以逐渐开发[36]。据最早的海关统计,1901年湖南矿产出口总价值669关平两,占湖南总出口额的3%[37]。到第一次世界大战时,西方军事工业发达,才有了湖南矿业的黄金时代。

三、嬗变:湖南新交通与新经济

五口通商以来湖南商业已逐渐近代化,维新运动期间,湖南由保守趋于进取,开始创办新式工矿企业,湖南内生性的新经济因素有了进一步发展。继后,西方势力直接进入湖南,1899年、1904年,岳州、长沙相继开辟为通商口岸,海关建立,洋轮驶入湖南内河。湖南近代经济的发展面临新格局,旧式交通已不能满足近代经济的进一步发展需要,湖南传统商路与湖南近代经济之间出现断裂,一种新的交通与经济格局逐渐确立。

(一)帆船贸易衰落,海关贸易崛起

帆船贸易,首先是指以帆船为交通工具的贸易,实质内容是指传统的国内贸易经济形态。帆船贸易作为曾经的主流经济形态在五口通商之后受到西方贸易的严重冲击,趋于终结。岳、长开埠之后,在湖南境内作为过去主要交通方式的帆船水运也遭遇前所未有的冲击。“光绪三十年,长沙开放为商埠,轮船得自由来往于湘汉间,洋货之输入长沙者,不需再纳子口半税,土货之输入长沙者,不需再纳厘金,土货之由长沙出口者,亦因此后厘金关卡之苛索留难,渐舍民船而趋海关,于是海关贸易渐代帆船贸易之地位而有蒸蒸日上之势”[38]。

五口通商之后,外国船只可以自由航行于上海、广州等五口之间。《天津条约》与《北京条约》之后,外国船只可以自由行驶于长江各通商口岸之间。继后,在非通商口岸有了寄港地(货物起卸之地)及旅客上下地的建立。1898年清政府颁布《内港航行章程》,准许西方企业在通商口岸创办内港航运事业。不久,湖南门户开放,1899年岳州开埠,1904年长沙开埠,1905年湘潭、常德开放为寄港地和上下旅客之地,外轮可以自由行驶于湖南省内港各地。

洋货入湘,主要通过洋轮运输和海关,又被称为海关贸易。洋轮在内河航运享有“治外法权”,晚清政府和民初地方军阀均对之避让三分,不敢怠慢。海关贸易的规模和地位大大上升,“盖至前清末年,我国贸易大权渐操诸外人之手,内河各地,一经开关设埠,外人即挟其‘炮舰政策’与‘治外法权’以俱至,故虽内战频仍,外人挟此二物,仍可保持其货物之流通销行”[37]。

海关贸易逐渐取代了帆船贸易而成为主要的贸易形态,海关贸易额急剧增长。据民国时期海关贸易调查:“光绪三十一年,即长沙开关之翌年,长、岳两关贸易总额共为六百四十万两,较之光绪二十六年,已为其四十倍,光绪三十四年,即达一千二百余万两,较三年前更增一倍。宣统年间,革命蜂起,人心不定,益以宣统二年,全省大荒,饥民暴动,而海关贸易,匪独不见通步,抑且继长增高,至民国元年,即达二千八百三十余万两,民国二年,更超过三千一百万两,为光绪三十年(长沙开关)总额之十倍,为光绪二十六年(岳州开关之翌年)总额之二百十九倍。”[37]

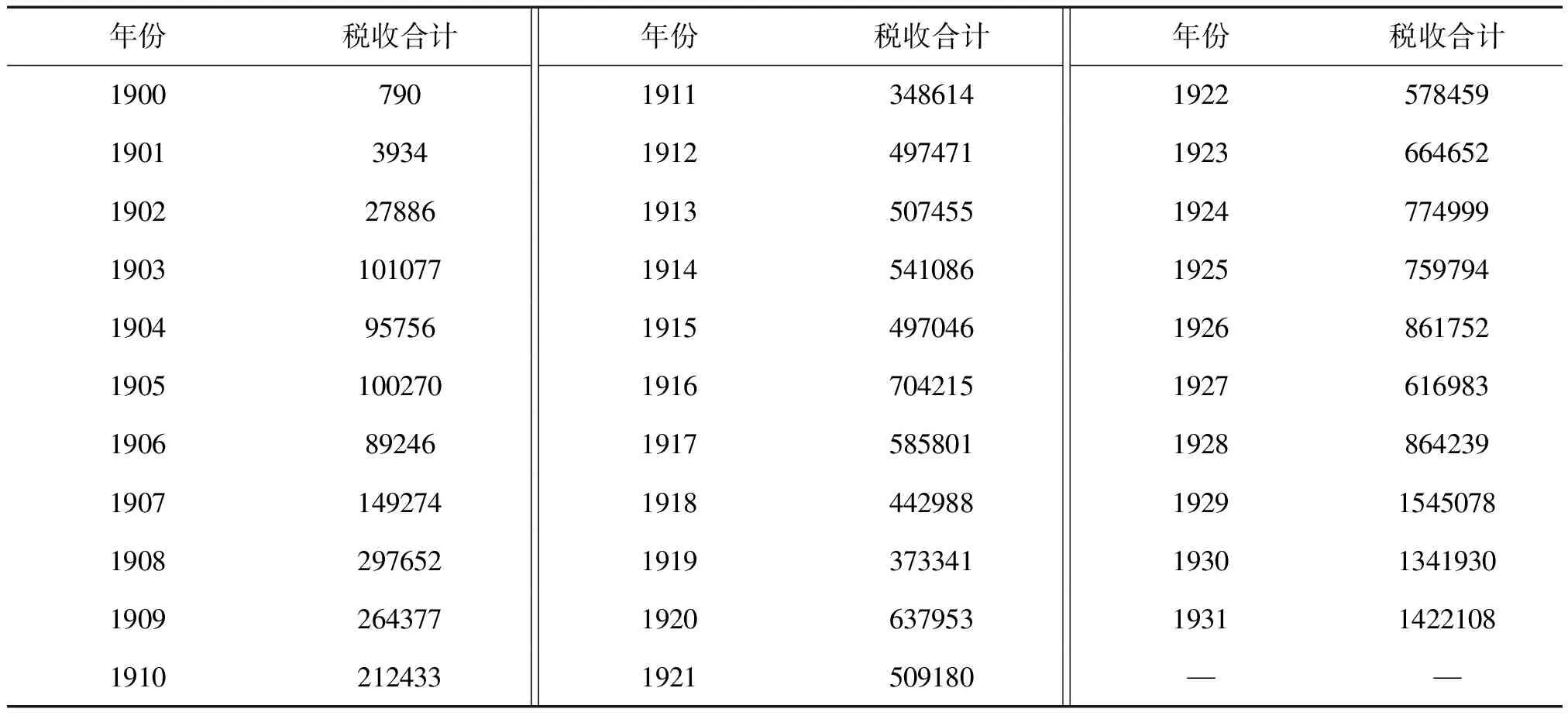

此外,岳、长海关关税是最能反映湖南开埠后进出口贸易的一项指标。为便于比较,下面将岳、长两海关的关税合计,整理如表1。

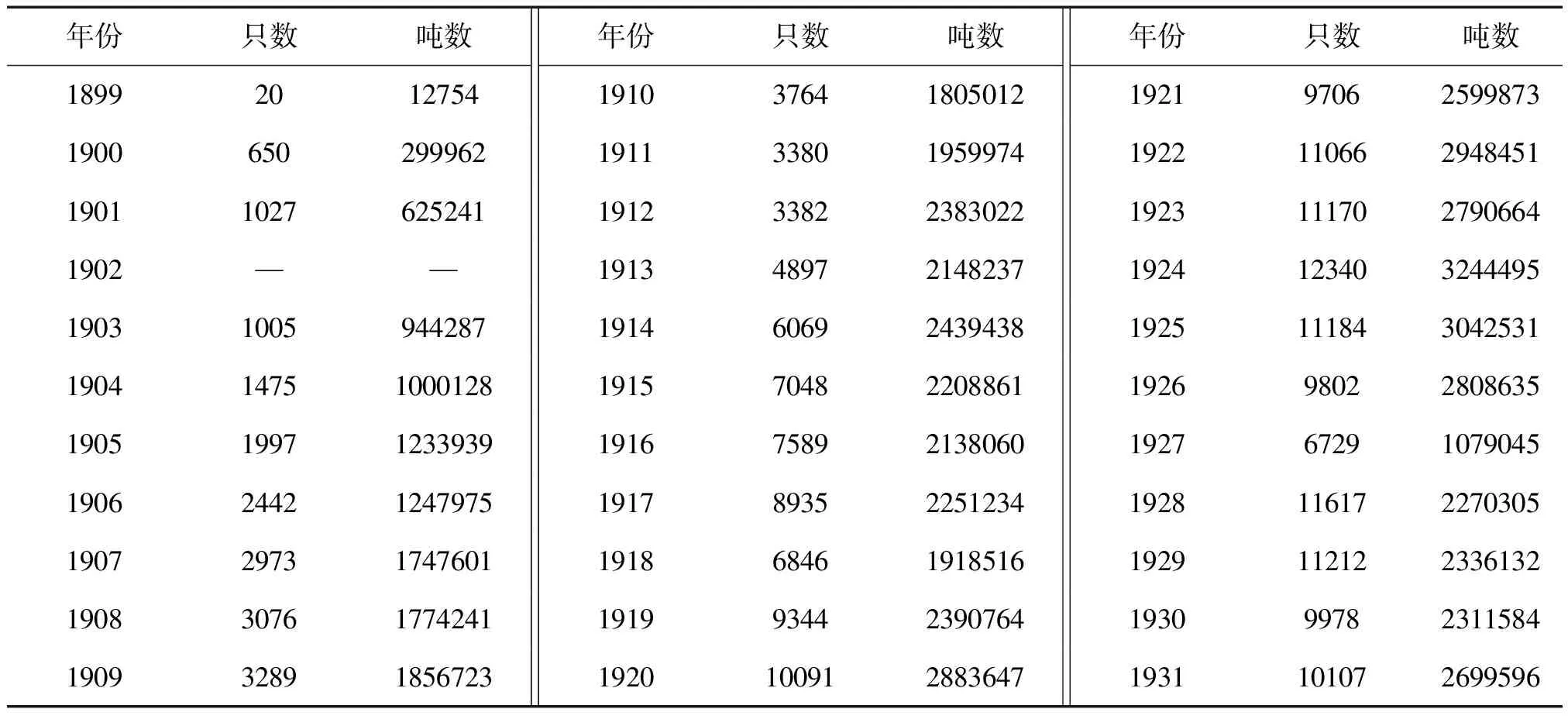

从表1可见,岳州、长沙两关所收关税总额,总体上是上升的。岳州开关第二年的税收仅790关平两,与贸易情况相符,到第四年时超过了10万关平两,可见增长速度之快。海关关税的增长趋势与航运交通的改善息息相关,轮船运输业的迅速发展带来贸易规模的迅速扩大,这是以往帆船运输所做不到的。 表2是1899—1931年岳州、长沙海关进出口船只遵总章行驶按年数量情况,反映了近代交通运输的迅速发展。

表1 1900—1931年岳、长开埠后海关税收统计表 (关平两)

表2 1899—1931年岳州、长沙海关进出口船只遵总章行驶按年只数和吨数情况

(二)新经济中心:从湘潭转移到长沙

如果说湘潭代表着传统时代转口贸易的枢纽,那么经过五口通商之后的过渡,到岳、长开埠,湖南近代经济的中心已经转移到了长沙,全省的经济与交通格局发生了大变革。

1.长沙成为全省经济贸易中心

首先是湘潭的商务转移到长沙。近代中国内河航行权未开放之前,长沙虽然是全省的政治与文化中心,却不是经济中心,在商务方面不如湘潭繁盛。内河航行权开放后,铁路同时兴起,长沙水陆交通大为便利,湘潭的地位相对下降。原来到湘潭经营的商帮,如江西帮、广东帮、苏浙帮等,纷纷将业务转移到长沙。在中外贸易中也是如此,长沙成为省内主要对外贸易口岸,“自长沙开放对外贸易以来,进口与出口货值都在稳定地增加……长沙渐渐成为外货出口的分配中心”[14]。

从新经济的增长来看,长沙是湖南近代工业最早的发轫地和最为集中之地。湖南最初一批近代工厂,如最早的轮船公司、邮电通信,新兴的电灯、电话、公路、银行等,都首先出现并主要集中在长沙。据1934年的调查统计,长沙共有新式工矿企业122家,手工业549家,商铺14424家,同时期,就新式工矿企业而言,衡阳仅5家、岳阳4家,邵阳3家,湘潭与常德各1家[19],可见长沙较省内其他城市处于绝对优势和遥遥领先的地位。

长沙也是全省商货出口的集散地。例如,在商品粮输出方面,清前期湖南谷米贸易以汉口为中心,由湘潭、洞庭湖区直接运往汉口中转外运。清末民国初期,长沙成为湘米的集中地,成为著名的四大米市之一。

近代湖南的特色手工业品,如爆竹、瓷器、湘绣等兴盛一时,是湖南重要的外销产品,这些行业能够勃兴,所借助的发展平台就是以长沙为中心的湖南市场体系。

对湖南矿业来说,开采伊始,冶炼工业尚未发达,输出的主要是矿砂原料,“民国元年,输出五金为五万余两,而矿砂为五十余万两,其时如锑及铅之出口,皆以矿砂占其大部”[37]。湖南所产矿砂,几乎全部经由长沙、岳州海关输出省外。运输经由水运,在长沙集散,转由轮船装运,输往汉、沪,售与洋行。

2.长沙成为全省交通经济中心

湖南区域逐渐形成了以省会长沙为中心的新经济态势。同时,新式交通也以长沙为中心进行新的布局,近代交通事业——近代航运、公路、铁路三行并举,湖南由“山川深阻”趋于交通发达,走向广阔的外部世界。

迫于近代工商经济发展的需要,近代交通事业逐渐展开。首先是近代航运业的兴起。旧志有云:“长沙水步不利泊船,故皆辏湘潭。”[21]为扩建长沙港口,维新运动时期巡抚陈宝箴曾任命绅商朱昌琳疏浚北门外港口,维新运动失败后,工程停顿。到1909年朱昌琳自捐7万余两费用,继续整建工程,终于完成建港工程,大小船只进出自如,奠定了长沙繁荣的基础[2]。以轮船为主要运输工具的内河航运业的发展,改变了长沙河道往昔不利于木帆船停泊的局面。湖南航运,以长沙为中心,沿湘江下岳阳至汉口等地,称外江航线;由长沙至本省各市县者,称内河航线。

其次,公路的修建以长沙为中心。1913年湖南开修的长潭公路,为中国的第一条公路[39]。长潭公路原称军路,修建线路走向仰赖原有官道。《筑路章程》强调“军路之设,为陆军出发便利起见,不能照官路修复,官路原系官尺一丈五尺,军路加宽应定官尺二丈四尺……”。可见,其时修建的长潭路,是将旧日的驿道改建扩修而已。沿着传统的陆运商路的大致走向修建近代公路,成为历届省府当局的规划蓝本。1929年10月,湖南省政府通过《湖南公路修筑七大干线计划》及《湖南省公路局修筑支线计划》,其干线规划的原则是“以省会长沙为中心,首向边境各修一干线,与邻省各干线或国道相衔接,将来再以支路贯串,形成网状,使全省公路交通四通八达”[40]。

再次,粤汉铁路的修建进一步提升了长沙的地位。湖南境内,筹议最早、最为重要的铁路,是贯穿南北的粤汉铁路。粤汉铁路的原初计划,是经过江西而不经过湖南的。湖南官绅则积极争取铁路从湖南经过。时正值维新派人士主政湖南,陈宝箴主张开矿藏以谋利,矿业的发展必然需要交通的配合。经过湖南官绅的力争,粤汉铁路经湘不经赣的方案获得允准。此路筹议于1896年,完成于1936年,前后40年整,其间多次停工,几尽周折。1919年由长沙至武昌的武长段竣工,具有重要的商业意义。

随着新经济和新交通格局的形成,传统商品物资的进出口也开始使用新式交通,经由长沙进出口。淮盐输入湖南历来用帆船运输,近代航运兴起后就完全改用轮船,以后又改道铁路。湖南的谷米外运方式也在发生变化,“米谷的运输方式已由过去的帆运为主,转为帆、轮并重,且后者越来越有凌驾之势;铁路运输也逐渐占有了一定的地位”[41]。

四、结论

通过考察湖南传统商路的盛衰变迁,以及近代湖南经济的转型过程,可见近代化是一个浩大的工程,简单的“传统商路阻碍近代经济发展”这样的观点,可能会掩盖复杂而具体的历史事实。交通的变迁改变了经济的空间布局,传统商路与传统经济空间格局相适应。随着中国近代化转型,传统商路与近代经济之间呈现颇为复杂的关系。本文的主要结论是:(1)传统商路并不是湖南经济近代化启动的阻碍物。从五口通商到岳、长开埠,长达半个多世纪,这是湖南传统商路与近代经济的一个交错与传递期,传统商路带动着湖南近代经济的启动,而传统商路在变化的世界中进行自我调整,有兴有衰。(2)近代湖南经济的进一步发展改变了湖南交通格局。由于西方冲击和湖南内生性经济因素的成长,传统的经济与商路格局被打破,新的经济与交通格局形成。湖南境内曾经作为主流的传统帆船贸易趋于衰落,转口贸易地位下降。区域经济发生重大调整,湘潭的商务地位下降,长沙成为湖南区域的经济贸易中心。近代交通的建设布局也形成以长沙为中心的格局,长沙成为驱动湖南近代经济发展的心脏所在。