多元表征让算理算法直观显现

【摘要】本文论述在小学数学课堂教学中运用多元表征呈现算理的策略,提出动作表征、图形表征、语言表征和符号表征等四种教学方式,让学生经历由直观算理到抽象算法过渡和演变的过程,突破教学的重难点。

【关键词】小学数学 多元表征 算理 算法

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)09-0130-02

所谓数学多元表征,是指将数学学习对象进行心理多元认知编码并与之建立对应、建构意义联系的过程。新课标明确指出:“教师要根据学生的认知规律,引导学生进行有效的数学学习。”在数学学习领域,绝大部分学习对象都可以用实物情境、教具模型、图表、言语、书写符号等五种类型来表征,由此可见,数学多元表征,可以多维度建构算理,多层次抽象计算过程,多视角归纳计算方法,让算理算法“看得见”。

在探究计算题时,需要运用多元表征对算理进行解释,让学生从多角度深入理解算理,通过多元化的表征方式,从不同的角度解释算理,易于挖掘计算的核心,呈现算理,建构计算过程,凸显计算的本质属性。在小学数学低年段计算教学中,学生在探究计算算理和算法的过程中有四种表征方式,即动作表征、图形表征、图表表征和符号表征。如何帮助学生充分利用多元表征理解算理、掌握算法,这是笔者一直思考的问题。现根据自己在低年段计算教学中的实践,谈谈思考和体会。

一、动作表征,让学生经历操作的过程,探究算理

根据教育心理学理论,在小学数学教学中,学生多感官的参与有利于数学知识的学习。在多元表征中,所谓动作表征,就是指学生通过动手操作挖掘数学知识的本质,构建数学模型的一种方式。数学计算具有抽象性,学生容易只关注算法,漠视算理,久而久之就变成“只知其然,不知其所以然”,只会简单、机械地计算,导致只要题目有稍许变化,他们就无法理解和掌握。然而,正确理解算理是归纳算法的前提和基础,因此,教师要提供充分的自主操作的机会,让学生通过动手操作深入探究计算的本质,真正理解算理,掌握基本的数学知识和数学技能,积累丰富的数学活动经验。

如在教学北师大版一年级上册《9加几》时,学生根据题意列出算式9+5,但不会计算,这是学生遇到的新困难。教学时,教师要引导学生探究9加几的算理,并归纳出计算方法,而这正是教学的重点所在。为了帮助学生真正理解算理,从而归纳出计算方法,笔者引导学生分小组合作学习,让学生借助事先准备的学具(小棒、计数器)尝试计算9+5。学生通过摆小棒、拨计数器这些动作表征,得出不同的发现:有的学生发现左边摆9根小棒,右边摆5根小棒,合起来就是14根小棒;有的学生从5根小棒中拿出1根小棒放到左边,与9根合在一起是10根,右边还有4根,10+4=14;有的学生是利用计数器拨珠子,先在个位拨9,再一颗一颗地拨5颗,当个位10颗珠子拨满了,就把个位的10颗换成在十位拨1颗,继续在个位拨余下的4颗,得14颗,等等。通过这样的动作表征,学生能自主发现并理解9+5的算理,再引导学生将刚才的過程用简单的数学语言归纳出算法,实现了本节课的预设目标,有效地突破教学的重点和难点,培养学生借助学具自主学习的能力。

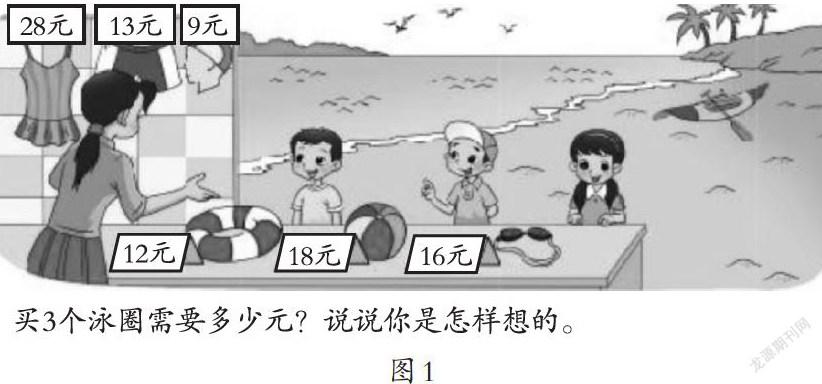

又如在教学北师大版三年级上册《两位数乘一位数口算》这部分内容时,教材呈现了一幅主题图。(如图1所示)

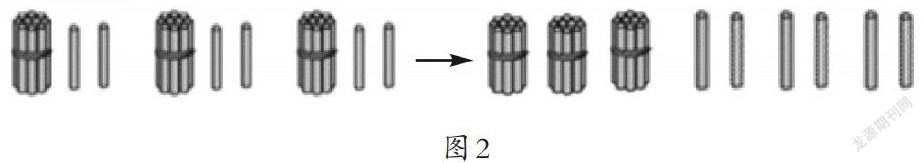

学生在理解题意后列出算式:12×3。本节课的教学重点是让学生理解“将12分成10+2,再相乘”的过程,并且能够理解将算式分为“10×3”和“2×3”计算的算理,归纳“两位数乘一位数”的计算方法。如何才能突破这个教学难点,实现本节课的教学目标呢?笔者设计了小组合作动手操作环节:让学生摆小棒进行操作,通过摆小棒帮助计算12×3,明白其中的算理。

学生先摆3个10,拿出3捆,表示3个10,即3×10=30;再拿出3个2根表示3×2=6;把两部分合在一起30+6=36。这种摆小棒的过程,通过动作表征将算理直观地呈现(如图2)。在这个教学环节,教师通过小组合作的形式,让学生动手摆小棒,形象地呈现“3个10+3个2”的过程,让学生深刻地理解“两位数乘一位数”的计算算理。一个小小的操作帮助学生深刻地理解了这一乘法计算的本质。通过动作表征,为学生接下来学习“多位数乘一位数”打下了良好的算理基础。

二、图表表征,将抽象内容具体化、直观化,培养学生的数形结合思想

所谓图表表征,是指学生利用已有的知识经验,将文字内容在脑中“画图表”,用画线段图、示意图、表格等形式表现出来。在小学数学教学中,有效地运用图表表征,可以帮助学生理解算理,使学生学会学习,实现过程性目标。

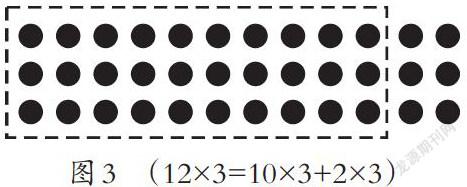

如在教学北师大版三年级上册《两位数乘一位数的口算》例题“计算12×3”时,当学生通过操作表征初步感知“分别用十位和个位的数与3相乘,再将两个积合起来”进行计算之后,笔者设计在小组合作中提供点子图给学生圈一圈,让他们通过圈图,直观地呈现“10×3+2×3”的算理,通过图表表征经历直观形象的算理到抽象算法的演变过程。

方法一:(如图3)学生通过圈图不难发现:12=10+2,左边10×3=30,右边2×3=6,左右两部分合起来是30+6=36。归纳得出算法:分别用十位的数与个位的数乘第二个乘数,再把两次相乘的积合起来。

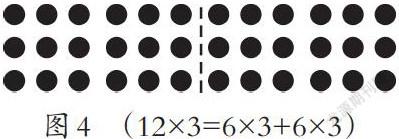

方法二:(如图4)12=6+6,先将12分成2个6,用虚线分隔成左右两部分,每个部分的点子数都是6×3,是我们的表内乘法,就可以算得出6×3=18,左右两部分都是18,18+18=36。

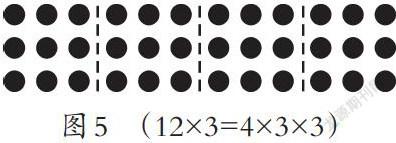

方法三:(如图5)12=3×4,将12分成4个3,每部分点子数都是3×3=9,有4个9,9×4=36。

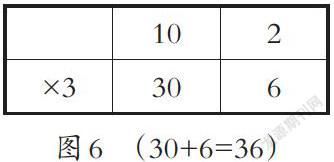

方法四:(如图6)也可以用表格帮助计算,将12分成10+2,分别与3相乘,填在相应的表格里,再将两个积相加。

学生用圈图形和画表格分析算理,表述方式呈现多样化。学生已经有了图表表征的经验,此时就可以很快得出两位数乘一位数的算理,梳理出两位数乘一位数正确的算法。

在这个教学环节中,教师由浅入深、由基础知识到数学的本质,一步一步深入,引导学生通过图表表征解析,让学生充分经历一个从抽象到形象的过程,不但掌握了“两位数乘一位数”的算理,而且培养了学生的数感。

三、符号表征,让学生经历抽象的过程,归纳算法

《义务教育数学课程标准(2011年版)》提出:“教师要培养学生理解并运用符号表示数、数量关系和变化规律的能力,帮助学生运用数学符号进行数学表达和数学思考。”在小学数学教学中,数学符号表征具有准确性、抽象性和规律性的特点,能够充分体现数学学习的特性。因此,教师要引导学生学会运用数学符号,经历简约抽象的数学表征过程,揭示数学规律。

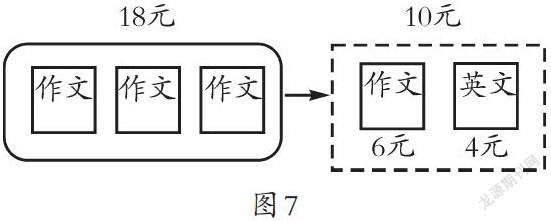

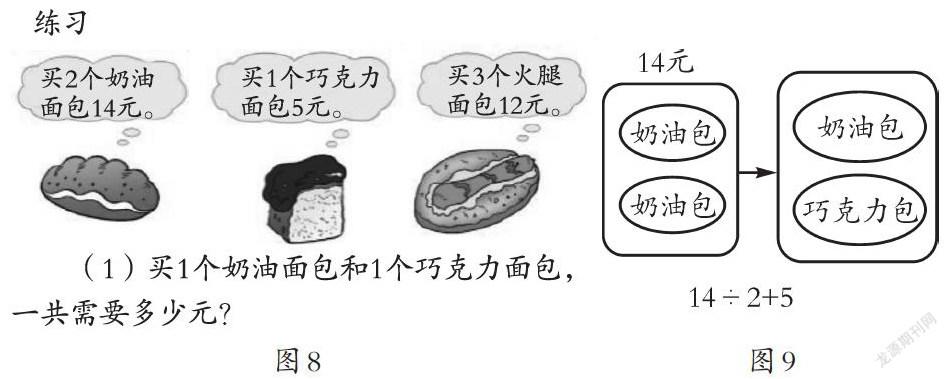

例如,在教学“除加除减混合运算”时,为了让学生自己理解运算顺序的算理,在学生找出题中数学信息和问题后,笔者请学生说出计算时需要先算“一本作文本多少元”,再算“笑笑买一本作文本、一本英语本需要多少元”。为了让学生进一步理解运算顺序,笔者引导学生用数学符号表示题意。(如图7)

在这个教学环节,利用符号表征“买3本作文本18元”可以先用18÷3=6(元)求出1本作文本6元,再用6+4=10元就能求出“笑笑买一本作文本、一本英语本需要10元”。用简单的符号,清晰地呈现出“有除法又有加法要先算除法再算加法”的运算顺序,进一步反映了思维的有序性。

学生在完成上面的练习题时也采用符号表征呈现运算顺序,他们根据数学符号变化,直接提炼出计算顺序:有除法又有加法要先算除法再算加法,让数学运算顺序的归纳自然而然、水到渠成。

四、語言表征,让朗朗上口的语言帮助学生掌握计算方法

语言表征重在“说”,将计算算理转化为朗朗上口的、合理的、可理解的语言,帮助学生掌握计算方法,促进学生计算能力的发展,同时训练学生的思维更加灵活多样,强化学生的数学表达能力。

如北师大版一年级《9加几》一课,在学生经历9+5的算理探究、归纳算法时,笔者引导学生归纳出算理:看大数9,分小数5,9和1凑成十,加剩下的4是14。通过这样朗朗上口的口诀帮助学生理解算理,牢固掌握算法,提升学生的计算能力。又如,在教学用计数器帮助计算时,让学生边拨计数器,边说出算理。如9+5,个位先拨9,9和1凑成十,个位满十,向十位进1,个位再拨4,9+5=9+1+4=14。在学生经历了实物的直观,逐步发展到语言的直观,由基于语言的表述描述来代替基于动作和形象的演示,可以帮助学生快速理解算理、熟练算法,提高效率。

总之,数学表征从内容上反映了数学学习对象信息的部分,但从形式上看是丰富的、互补的、变通的,合理运用数学多元表征,借助多元表征学习,能够让学生充分经历由直观算理到抽象算法的过渡,进而突破数学学习的难点,学会从数学的角度观察、发现、分析算理,归纳算法,从而让算理算法“看得见”。

【作者简介】秦虹(1974— ),女,广西桂林人,硕士研究生学历,一级教师,主要研究方向为小学数学教学,目前研究课题是培养小学低年级学生运算能力的实践研究。

(责编 林 剑)