明清时期淮河流域蝗灾治理措施研究

李 明,汪 云

(1.南京农业大学 人文与社会发展学院,江苏 南京 210095;2.南京农业大学 中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

淮河流域面积广阔,流域内地理背景独特,为该区水、旱、蝗、风雹雪霜等灾害的发生提供了必要的环境因素。淮河流域东北部、西部以及西南部以丘陵为主,中部、东部与北部则主要为冲积、洪积平原。淮河流域作为我国重要的地理分界线,流域内气候条件复杂,是洪涝、干旱、风雹雪霜等气象灾害的主要发生地。同时,该区域以旱作农业为主,丰富的禾本植物也为蝗灾的孕生提供了充足的食物。

关于明清时期淮河流域蝗灾的研究,学界和方家已有不少涉及。

就蝗灾时空分布及原因方面研究而言。刘倩、李钢等人认为,明清安徽地区发生的五次大蝗灾都于同时期的旱情密切关联,且安徽长江以北的灾情指数高于南方[1]。杨彩红基于清代淮河流域地方志的文献支撑,认为清代淮河流域蝗灾的孕生与流域内的旱涝异常的环境关系密切[2]。汪德华在分析清代皖西地区蝗灾的时空分布时得出,皖西蝗灾主要发生于夏秋两季,康熙和咸丰是两个爆发高峰期,且六安州最多,寿州最少,原因可能与当地的自然环境相关[3]。就蝗灾治理思想变迁方面研究而言。龚光明、胡楠认为,明清时期的治蝗观念由于西学传入的影响而更具理性色彩,治蝗更加务实[4]。就灾害与社会信仰关系方面研究而言。李筱利探讨了明清皖北地区自然环境、灾害与信仰之间的内在联系。明清时期,皖北复杂的自然环境孕生出水灾、旱灾、蝗灾三大自然灾害,从而造就了皖北人民以水旱神、蝗神、水利神为主的信仰选择[5]。就蝗灾防治措施方面研究而言。马万明则分析了明清时期蝗灾防治的主要对策。如根治蝗虫滋生地 ,农业防治法、生物防治法、人工防治法、法规治蝗法等等,但是地方性的防治措施较少体现[6]。本文聚焦于明清时期淮河流域的蝗灾治理措施,尝试找出淮河流域蝗灾频仍原因并集中理清和展示该地这一时期具体治蝗措施,以期在现代治蝗过程中供以新的启发。

一、明清时期淮河流域蝗灾及其成因分析

(一)明清时期淮河流域蝗灾概况

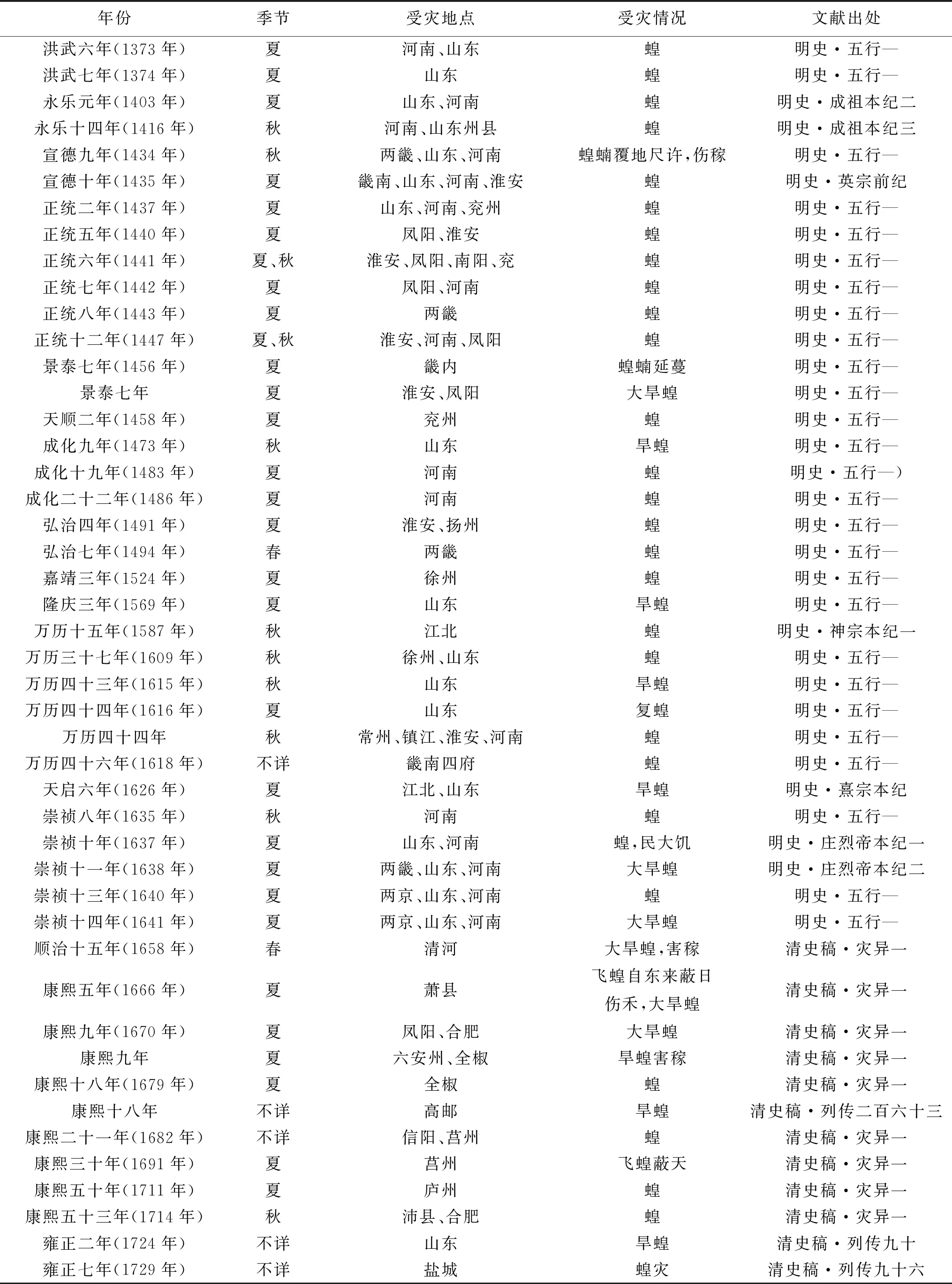

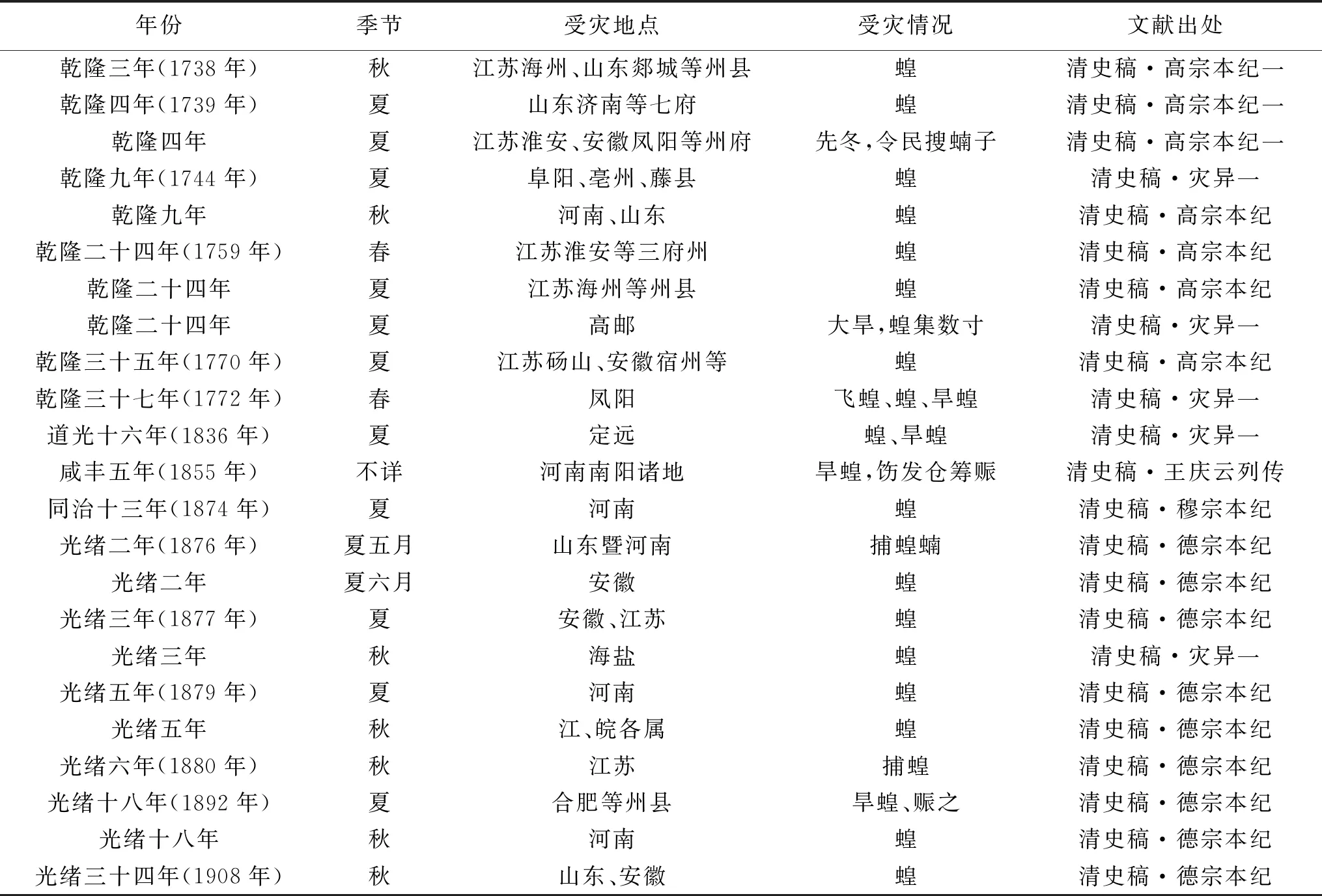

作者通过翻阅和收集《明史》《清史稿》中的蝗灾史料,制成《明清时期(1368—1912)淮河流域蝗灾统计表》,以此说明明清时期淮河流域蝗灾概况。

1.明代蝗灾特点及危害情况

据不完全统计,在明朝276年的统治时期中,淮河流域共发生蝗灾约36次,平均每7.67年发生1次。其中,最长的蝗灾持续时段是连续四年,为正统五年至正统八年。正统五年至七年,凤阳地区连续三年遭受蝗害。正统年间也是淮河流域遭受蝗灾最多的时期,共有六个年头发生蝗灾。其次是万历和崇祯时期,各有五个年头。就遭受蝗灾的季节分布而言,

表1 明清时期(1368—1912)淮河流域蝗灾统计表

续表

明代淮河流域发生的36次蝗灾中,春季1次,夏季24次,秋季10次,不详1次,冬季则未记载,所占比例依次为2%、66.7%、27.8%、2%。

从受灾地点来看,明朝时期淮河流域蝗灾的重灾区为河南省、山东省,其次为江苏、安徽和湖北。宣德九年、十年受灾地域广,涉及两畿、山东、河南地区。更为注意的是,崇祯年间的蝗灾不仅涉及地域广而且时间长。就受灾情况而言,《明史》中对受灾情况的描写多以一个“蝗”字而概之,仅凭一个“蝗”字尚无法判定受灾程度。但有的部分也有相对具体的描述,如“蝗,民大饥”;宣德九年,“蝗蝻覆地尺许,伤稼”[7](P1280)。

2.清代蝗灾特点及危害情况

清朝统治的268年间,淮河流域共发生蝗灾约35次,平均每7.65年发生1次。有时甚至在相邻两年连续发生蝗灾,比如乾隆三年和乾隆四年、光绪二年和光绪三年、光绪五年和光绪六年。清末光绪年间,蝗灾发生的频率较高,主要影响区域为江苏、安徽两省。清代淮河流域发生的35次蝗灾中,春季3次、夏季19次、秋季8次、不详5次,冬季没有记载,所占比例顺次为8.5%、54.2%、22.9%、14.2%。

从受灾地点来看,安徽省和江苏省为重灾区,其次为山东、河南和湖北省。从灾情方面而言,《清史稿》中也多用一个“蝗”字以概之,无法准确判断受灾程度,只有部分记载可准确判断灾情,如康熙五年“飞蝗自东来蔽日伤禾,大旱蝗”[8](P1603)。

综上所述,明清时期淮河流域蝗灾爆发的频次非常接近,爆发季节则以夏秋两季为主,春季爆发的概率较低。流域内受灾的主要省份是河南、山东、安徽、江苏。至于湖北省,淮河流域所占区划面积较小,由表中未能明显反映出灾情概况。明朝时期河南、山东两省受灾程度严重于安徽、江苏两省。而清朝时期,江苏、安徽成为严重受灾区,程度高于山东、河南。大规模的蝗灾爆发往往处于封建王朝的存在末期。进一步分析又得知,文献中“旱”“蝗”多次同时出现,说明旱情与蝗灾的发生有一定关联。

(二)明清时期淮河流域蝗灾频仍的原因

明清时期,人们注重对蝗虫的研究,对蝗虫的认识水平有较大提高,也出现大量研究蝗虫、蝗灾的文献。徐光启的《除蝗疏》无疑是明朝最详备的治蝗文献,原为上明帝《钦奉明旨条画屯田疏》中的一部分,后又收入《农政全书》中。徐光启在《除蝗疏》中对蝗虫的习性、发生、防治等做出了详细记述。清朝,相类似的文献相继现世,如康熙年间陈芳生的《捕蝗考》、俞森所辑的《捕蝗辑要》,雍正年间王勋所撰的《捕蝻历效》,乾隆年间陈世元撰《治蝗传习录》、李源的《捕蝗图册》等,一直到清末都有类似的捕蝗刊物出现。明清时期治蝗刊物的出现,是我国古代劳动人民在日常生产实践和对蝗灾的斗争中总结而出的,在上述治蝗文献中,对蝗灾发生原因、条件以及蝗灾防治办法等都有明确著述。

1.明清时期淮河流域蝗灾频仍的自然原因

(1)有适宜蝗虫生存的温、湿度条件及栖生地

淮河流域气候受副热带高压带的影响,当西太平洋副热带高压迅速北移至北纬30°附近时,副热带高压所控制的淮河流域通常会出现持续晴热少雨的天气。副热带高压并且会在北纬30°附近持续稳定一段时间,主要是在7、8月份,淮河流域就进入了持续高温的伏旱季节。持续的干旱和高强度的蒸发,不仅会给夏季生长的作物带来严重后果,同时又会提升蝗灾爆发的可能。“蝗虫是一种极喜温暖干燥的昆虫,在其生殖、繁衍和成灾的过程中,受温度、湿度、土壤、植被、地形等自然条件的影响与制约巨大。这种特殊的成灾机理使得蝗灾的肆虐往往和旱灾联系在一起,出现旱蝗结伴而行的情况,成为蝗灾在时空分布上的一个重大特征,有所谓‘旱极而蝗’,‘久旱必有蝗’之称。”[9]

淮河流域内水系复杂,大型湖泊镶嵌于水系中,包括洪泽湖、骆马湖、南四湖、高邮湖等。但值得注意的是,明清时期的淮河与今日之淮河有不同之处。自“1128年黄河在今河南原阳南岸破堤决口后,黄河水一直冲入泗水,侵夺了淮阴以下的淮河的河槽,与淮河合流入海。黄河夺淮期间,黄河多次泛滥,携带大量泥沙,淤高了淮河河床,使中游河槽变成了半地上河,下游入海出路被淤塞。”[10]一直到1885年,此年黄河在南阳铜瓦厢决口后,北流大清河。其间黄河夺淮的近七百年,淮河水系也发生了巨大变迁。众多河湖沿岸以及淤塞之地,成了蝗虫繁育的温床。

(2)飞蝗习性方面

淮河流域蝗灾和水灾、旱灾并称三大自然灾害。徐光启的《农政全书》指出,“凶饥之因有三:曰水,曰旱,曰蝗”[11](P59)。关于飞蝗,章义和的《中国蝗灾史》指出,“在我国,飞蝗分布有3个亚种,即东亚飞蝗、亚洲飞蝗和西藏飞蝗”[12](P4)。我国东亚飞蝗的分布范围一般在北纬18°~42°,东经107°~122°。分布区域和发生区域的海拔分别低于200米和50米。我国亚洲飞蝗一般分布在北纬40°~42°,东经88°~119°。分布区域的海拔高度在200米至500米。我国西藏飞蝗主要分布于雅鲁藏布峡谷及周围地区[13](P350-351)。由此可见分布于淮河流域的飞蝗种类主要为东亚飞蝗。该类飞蝗生命周期较短,从个体孵化到下一次产卵大约需要两个月,但每一年飞蝗都有两次孵化时机。第一代成虫最早于三月中旬开始孵化,虫体成熟约于夏季,故称为夏蝗,其幼体又被称为夏蝻;第二代成虫最早于七月上旬开始孵化,幼体称之为秋蝻。经过二十余天便可长为成虫,称之为秋蝗。关于飞蝗繁殖特点:飞蝗具有极强的繁殖能力,“雌虫每次所生的卵子,平均四五十个,一个雌蝗一生可产子三四百个”[14](P63)。关于飞蝗的食性特点:东亚飞蝗取食范围广,却尤喜爱芦草、稻、麦等禾本植物。步毓森在其《蝗虫研究》中对蝗虫的食性描写:食性——蝗虫最喜爱的食物是芦苇,凡是芦苇多的地方,多有发生蝗虫的可能性;其余如稻、麦、粟、稷、稗、甘蔗、高粱、玉蜀黍、竹等禾本科植物,以及各种野生的禾本科植物;其次为瓜类、烟草、马铃薯、落花生、甘薯等,也是蝗虫所喜爱吃的东西;再次为棉花和豆类,必至其他食料缺乏的时候、方才取食;如若植物性食品十分缺乏时也常自相残食[14](P68)。可见,蝗虫食性广泛,淮河流域大面积种植的稻、麦等粮食作物都在蝗虫的“喜食菜品”之列。当淮河流域的蝗灾发生时,受损害最大的当属此类作物了。关于飞蝗迁飞特点:飞蝗惊人的生殖能力促生出大量个体,庞大的数量和食量迫使种群不断迁飞,以保证不间断的食物供给。所以飞蝗迁飞时往往成群结队并有组织地保持相对固定的方向。所到之时遮天蔽日,所到之处片叶难存。“弘治六年六月,飞蝗自东南向西北,日为掩者三日。”[7](P1274)弘治十八年,江苏东台县“大旱,飞蝗蔽空,食田禾殆尽”[15]。由此而见,飞蝗迁飞时数量之大,危害之巨。

综上所述,淮河流域蝗灾的发生与飞蝗习性和该地区地理环境因素有密切联系。就蝗灾爆发与飞蝗习性关系来看:首先,蝗虫的繁殖能力强。一年可繁殖两次且一次性产卵数量巨大,单次爆发的蝗虫基数大。第二,蝗虫的生长时间短。蝗虫的生长从幼体到成虫只要二十余天。第三,蝗虫的取食范围广。淮河流域所生长的植物大多满足其食性的要求。第四,蝗虫的迁飞能力强。一旦从幼体成为成虫,种群的活动范围成倍扩大,极不利于爆发后的治理。就蝗灾爆发与该地区地理环境因素关系来看:首先,淮河流域平均海拔低,小于200米。尤其流域的东南部分,海拔高度仅为2~10米。这符合东亚飞蝗的发生和生长条件。第二,沿河、沿湖、沿海淤地较多。滨水之地湿度适宜、温度变化较小,适合蝗虫产卵孵化。第三,气候适宜。淮河流域易涝易旱,特别是干旱来临,蝗虫又喜温暖干燥,这又会助长蝗灾的发生。第四,流域内的作物种类多在蝗虫取食范围内。淮河流域稻麦等禾本类作物的广泛种植符合蝗虫的食性。

2.明清时期淮河流域蝗灾频仍的社会原因

其一,小农经济背景下的下层民众难以凭借一己之力对抗自然灾害,这已是不争的事实。政府加派的繁重课税徭役又是农民赤贫化的重要原因之一,如此一来,农民就更没有经济力量来抵御蝗灾的侵害,取而代之的是人口的流移。

其二,战争因素。往往在封建社会末期,旧王朝即将崩溃,上层统治者认为当前的主要任务并不是解决自然灾害带来的问题与弊端,而是将镇压国内民众起义和抵御外部入侵放在首位。战争往往消耗大量社会财富,国家财政也倾斜于养兵备战。如明崇祯年间,蝗灾肆虐,特为尤甚。很大一部分原因是政府将大部分精力花费在对抗东北女真部落的南侵上。又如清代末期,淮河流域蝗灾不止,这与当时清朝内忧外患的政治事实也是有很大联系的。

其三,不合理的社会生产活动。随着社会生产力提高,人口数量的增加,人与自然的矛盾也逐渐凸显。明清时期,淮河流域人地矛盾突出,农民土地数量不足。“农民们将目光投向不宜开辟的山地和湖滩,开始了大规模的以围垦江湖为主的造田运动。至于无河湖滩地可垦之处,则以垦辟丘陵山地为主。湖田的开垦,梯田的开发,增加了粮食生产,其代价则是山区的土壤侵蚀,下游湖区蓄水面的缩小,河湖滩涂的扩大,蝗虫生产及产卵的条件愈加优越。”[16](P128)由此可见蝗灾爆发不仅与自然条件密切相关,与社会因素也有重要联系。

二、明清时期淮河流域蝗灾治理

在明清时期淮河流域中的自然灾害中,蝗灾虽不比水灾、旱灾造成的影响大,但一旦爆发“数千里间草木皆尽,或牛马幡帜皆尽,其害尤惨过于水旱者也。”[11](P59)可见蝗灾的破坏而造成的景象恐怖如斯。蝗灾对农作物和生态链的针对性破坏要比水、旱灾害更强。淮河流域又是明清时期的重要粮产区,蝗灾发生必夺食田中稻麦,毁坏其他作物,从而使粮食短缺,引发饥荒。这不仅会威胁民众的生命安全,又对封建王朝的统治基础产生动摇。因此无论是朝廷官府还是民间组织及个人,对蝗灾的防治都显得格外重视。

(一)政府主导推广的治蝗措施

1.政府颁布谕令推动治蝗

明永乐元年,朝廷颁布法令“令吏部行文各处有司,春初差人巡视境内,遇有蝗虫初生,设法扑捕,务要尽绝。如是坐视致使滋蔓为患者罪之,若布按二司官不行严督,所属巡视打捕者,亦罪之,每年九月行文至一月,再行军卫令兵部,永为定制。”[17]即国家规定有关部门应春时派人于辖区内巡视,看到有蝗虫发生的迹象应迅速捕杀殆尽。如因官吏渎职而使蝗蝻扩散,连同打捕者一同治罪。光绪二年五月“谕长官抚恤,并捕蝗蝻”。[18](P129)

2.政府完善监督机制,保证治蝗效果

正统七年“遣官预绝蝗种,正月,命吏部左侍郎魏骥等五人,分往北京及南京江北诸郡,督有司预绝蝗种。”[19](P620)“宣德十年,山东、河南、应天府、畿南等州县蝗,少保兼户部尚书黄福,差官编督捕至是以闻”。[20](P434)蝗灾发生后,政府一方面要派官吏组织力量进行治理,同时还会派出行监督职能之要员进行督办事宜,以此保证蝗灾治理效果。

(二)明清时期具体治蝗措施

1.开沟扑打治蝗

徐光启《除蝗疏》所载,“已成蝻子跳跃行动,便须开沟打捕。其法:视蝻将到处,预掘长沟,深广各二尺,沟中相去丈许即作一坑,以便埋掩多集,人众不论老弱悉要趋赴,沿沟摆列,或持箒,或持扑打器具,或持锹锸,每五十人用一人鸣锣其后,蝻闻金声努力跳跃,或作或止渐令近沟,临沟即大击不止,蝻惊入沟中,势如注水,众各致力,扫者自扫,扑者自扑,埋者自埋,至沟坑具满而止,前村如此,后村复然。一邑如此,他邑复然,当净尽矣。”[11](P62)章义和在其《中国蝗灾史》中就提到此法,此法原由清代《除蝻八要》所载“山地则就下坡为沟,平地则先审蝻所向处为沟,蝗势散乱则为四面沟……十字沟,井字沟。”

开沟扑打之法主要针对蝗虫的幼虫,即跳蝻。此时跳蝻并未长成飞翅,活动范围相对可控,利用击打金属器的方法将跳蝻赶入事先挖好的沟中,用土将其填埋。这样做至少有两点好处:其一,跳蝻属于蝗虫幼体,生殖系统还未成熟,即使埋入土中没有立即死去,也不用担心其可以像成体那样产卵繁殖,杀灭的效果更好。其二,用土埋杀蝗虫,对土壤保持肥力大有裨益。

2.以粟、米易蝗、易子

同样,徐光启在《除蝗疏》中提出此法,“振羽能飞,飞即蔽天,又能渡水。扑治不及。则视其落处,纠集人众各用绳兜兜取,布囊盛贮。官司以粟易之,大都粟一石易蝗一石”[11](P63)。嘉靖十五年夏,仪征蝗蝻生,“县令杨孙仲谕民掘取其子,每升偿以斗米,成蝻者谷半之,积数百斛”[21]。

《捕蝗考》中也有记载“大小男妇,担能捉得蝗虫与蝗子一升者,换饼三十个。”采取以米、粟、饼来换取民众所捕的蝗虫、蝗子,一方面提高民众捕蝗的积极性,对抗蝗灾产生积极效果。与此同时,米、粟的发放也有赈济的效果,可谓一举两得之法。

3.药物治蝗

清代陈崇砥曾在其《治蝗书》中所载,蝗虫下子之处,“虽有孔可寻,而刨挖甚属费乎。不如浇之以毒水,封之以灰水,则数小儿之力便可制其死命。其法:用百部草煎成浓汁,加极浓碱水,极浓陈醋,如无好醋,则用盐卤匀贮壶内,用壮丁二三人携带童子数人擎壶提铁丝赴蝗子处所,指点子孔,命童子先用铁丝如火箸大,长尺有五寸,磨成锋芒,务要尖利,按孔重戮数下,验明锋间有湿,则子筒戮破矣。随用壶内之药浇入以满为度。随戮随浇,必遍后而已,勿念遗漏,次日再用石灰调水,按孔重戮浇一遍,则遗种自烂,永不复出矣。如遇雨后其孔为泥水封满,亦可令童辈详验痕迹,如法照办。”[22]采用药物治蝗,无须动用过多人力,“此方法简便易行,效果显著,且童叟即可完成。”[23]

4.生物治蝗

病菌感染治理蝗灾也是明清治蝗实践的一种。康熙五十五年,“徐州邻县蝗入州界,不食禾,皆抱草而死。”[24]雍正十二年,“下江、扬州等属前报蝻子萌动,旋即扑捕及蝗蝻因风抱草自僵等情形。”[25](P174)这类情况,其实是蝗虫感染了一种由病菌导致的瘟症——抱草瘟。这种瘟症在蝗虫群体内传染快速,杀灭效果极佳。

除了病菌治蝗外,鸟雀等生物在治蝗中也起到一定作用。乾隆《泰安府志》曾记载,天启二年,山东“新泰蝗,有秃鹙食之”。生物治蝗是利用自然规律来达到治蝗的目的,是顺应天道的治蝗措施。

5.祭祀治蝗

八蜡庙祭祀,设庙之初是为了祭祀各类综合性的农事,以祈求农业丰产,而后渐渐演变成主要针对“蝗神”的神庙祭祀活动。祈求“蝗神”显灵,驱散蝗患,保佑作物不受蝗害。天启三年,夏,合肥知县,八蜡庙求驱蝗,“灭蝗蝻而生其困穷,当为神式廓旧观。不数日,霖雨,满郡界蝗蝻悉殄,而岁则大稔”[26]。舒城县“遇有蝗灾,县官亲祭之”[27]。这里县官所祭之庙就是八蜡庙。

“刘猛将军”,也是淮河流域民众为驱蝗灾而经常祭祀的神明。“刘猛将军”的原型通常被认为是南宋时期抗金名将刘锜。张崇旺在其《明清时期自然灾害与江淮地区社会经济的互动研究》一文中也指出“刘锜符合中国传统儒家文人的价值观,且在宋景定年间(1260-1264)得到官方认可,他的形象与刘猛将军又最为接近,由各方面的记载来看,刘锜应是刘猛将军信仰的最初原型”。但是刘猛将军的神像并没有供奉在他的专庙中,而通常放置于八蜡庙内进行供奉。例如高邮地区“刘猛将军庙,无专庙,即祀八蜡庙内。”[28]

对于祭祀治蝗一说,现今看来并无科学之根据。祈禳的行为实则只是民众在面对频仍的蝗灾所作的一种心里调适,而史料中所展现的“应验”现象也只是当时民众心中缺乏理性的主观认知。但在蝗灾肆虐之时,人们于庙宇内祈求神明来驱蝗除灾也体现了明清时期淮河流域人们对安定、丰实生活的美好期盼和在农业生产、治理蝗灾过程中一种希望与理想的寄托。

三、结语

淮河流域作为明清时期农业经济发展的重心之一,常受到水灾、旱灾、蝗灾的侵扰。蝗灾虽不如水旱灾害频繁,但对淮河流域内农业经济的破坏和造成的损失同样不可低估。在明代,流域内的山东、河南、安徽、江苏、湖北五省中,河南、山东两省受蝗灾影响最重。清时,安徽、江苏又成了淮河流域内蝗灾的重灾区。蝗灾的爆发有其独特的自然原因和社会原因。从自然方面来看,明清时期淮河流域蝗灾的发生与流域内水旱条件、海拔高度、地貌、生长作物的类型以及蝗虫自身习性有密切联系。换句话说,流域内的地理要素给蝗虫的滋生、成长、繁殖带来良好的条件。从社会方面来看,流域内民众不合理的生产活动、封建王朝后期的战争因素以及农民对蝗灾的低防御力也成为助长蝗灾在淮河流域肆虐的原因。在农业经济占主导的封建社会,减轻灾害对农业经济的冲击,不仅是保障民众基本生活的内在要求,也是维持封建社会统治稳定的必然要求。因此政府也积极发挥自身优势带领民众进行治蝗斗争。同时,智慧与勤劳的古代先民在日常生产与生活中,细心观察、留心总结,形成了一系列不同的防蝗、治蝗的方法措施。这些措施在明清时期淮河流域的治蝗斗争中取得了良好的效果。

现代治蝗多借助于化学方法,效果虽然立竿见影,但是过度使用化学药剂的弊端也日益凸显。如有机磷类(以敌敌畏、二嗪农为代表)、有机氯类、菊酯类(以溴氰菊酯、氯氰菊酯为代表)等农药在灭杀蝗虫的同时也会降低土壤微生物群分解和固氮的效能。又如,过量施用化学药剂带来的生物抗药性增强和药物残留又会产生农药更新换代加速和农产品安全问题。现代化学干预手段产生的环境问题和农业伦理问题也更进一步推动人们对“人与农业灾害关系”问题的思考。因此,“响应绿色理念,秉持人与自然和谐相处原则”的呼声越来越高。传统的“天人一体”的农业灾害治理观念也重新焕发荣光。古代先民治蝗的历史经验也启发出更为“绿色、和谐”的现代蝗灾治理新方法、新思路。例如,利用原生禽鸟类、天敌昆虫类和微生物为手段的生物防治技术的应用,利用楝科、菊科等植物研发的植源性药物的应用,以及从生态调控方向提出的生态学治蝗对策,等等。由此观之,先辈治蝗的历史经验和治蝗理念在现代蝗虫防治中仍起到重要的启发作用。