从聚焦知识到关注主体:近三十年来美国科学教材评价工具的发展与思考

吴先强 王祖浩

教材质量的好坏直接关乎人才培养质量的高低。因此,教材质量评价一直是国内外课程研究者普遍关注的重要领域。一直以来,我国中小学各科教材的编写与评价主要以教育部颁布的《中小学教材管理办法》作为主要参考依据,①中华人民共和国教育部. 中小学教材管理办法[EB/OL]. [2021-06-05]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202001/t20200107_414578.html#01.但该“管理办法”多停留在宏观指导层面,对于教材的评价标准没有具体细致的规定,更加缺乏学科针对性和实践操作性。有学者指出,我国原有的教材评价体系表现出了一定的滞后性,②唐丽芳, 丁浩然. 建构以质量为核心的教材评价体系[J]. 教育研究, 2019(02): 37-40如以知识观为核心的褊狭的评价观念,缺少一致、权威的评价标准等,对科学教材的评价也是如此。具体而言,我国现有的科学教材评价标准在“内容属性”“教学属性”和“表征属性”等方面都有所涉及,③冯欣. 国内外科学教科书评价标准的比较研究[D]. 西南大学, 2013.但其评价细则主要通过“内容属性”和“表征属性”展开,侧重评价教材内容的选择、组织与呈现,对教材“教学属性”的评价明显不足,即很少从促进使用者发展的角度来评价教材的质量与水平,普遍缺乏主体相关性,需要进一步加强。因此,作为教与学的重要资源与工具,对科学教材进行促进使用主体发展的教学属性特征分析与质量评估就成为我国科学课程实施与教材使用过程中迫切需要解决的重要问题。

由于没有统一的教材管理制度,美国的教材出版机构可以根据市场的具体需求自行组织编写、出版和发行教材,然而,不同机构的教材编写水平和出版能力又很容易造成教材质量的良莠不齐。如何全面而合理地评价科学教材的质量与水平,评价工具是关键。为了因应科学教育与课程改革理念和目标的变化,以帮助相关主体更好地评价和甄别出优秀的科学教材,从而促进学生科学素养的发展,美国近三十年的科学教材主要评价工具在不断更新与优化,表现出了一些鲜明的变化特征,值得科学教材的设计者和研究者深入分析与思考。

一、美国主要科学教材评价工具发展特点梳理

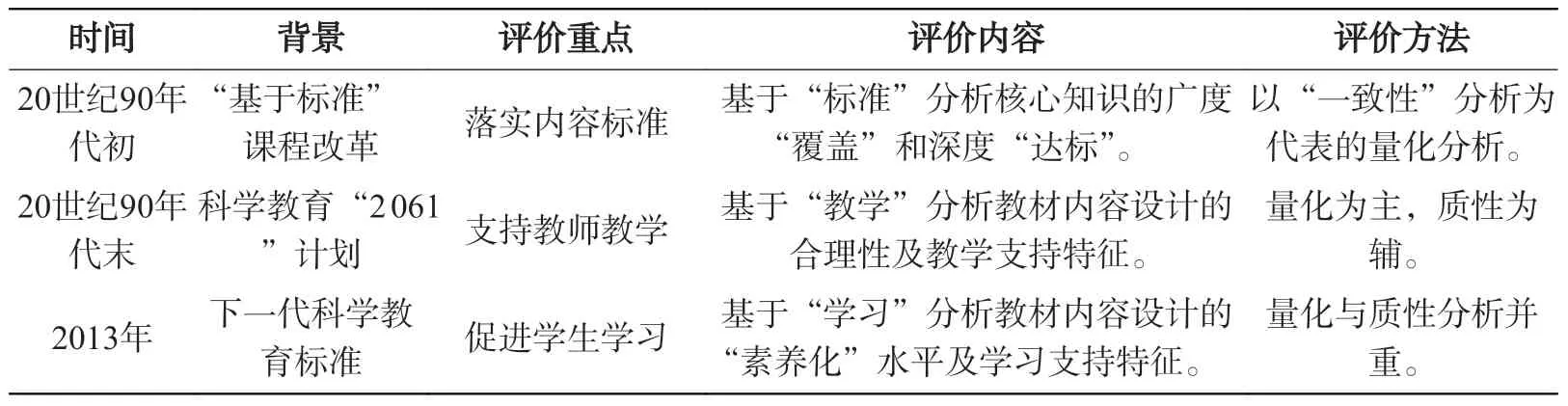

教育改革催生课程教材的变化,而教材评价工具也会相应随之改变。纵观近三十年来美国科学教育和课程改革的历程,在“基于标准”的教育改革、科学教育“2061计划”,以及《下一代科学教育标准》(Next Generation Science Standards)的影响下,美国的科学教育目标(从学生的知识建构到能力发展,再到素养提升)在不断拓展与深化,与之相呼应,美国科学教材设计与评价的研究范式也在悄然发生着变化,逐渐从“实体”研究(关注学科知识)转向“主体”研究(关注教与学的实践特征),与此同时,其评价内容的侧重点也逐渐从教材内容的合理分布向着教材内容的课堂落实,以及教材内容的学习过程等维度转变,由此可见,教材使用者的主体性发挥在美国科学教材评价中受到越来越多的关注。

(一)基于课程标准分析教材文本中学科内容分布的“一致性”

20世纪90年代初,为提高基础教育质量,在“基于标准”教育改革运动的驱动和探索下,预期课程和实施课程之间的“一致性(Alignment)”研究成为当时美国基础教育课程研究的重要领域。教材作为实施课程的重要组成部分,其与课程标准之间的“一致性”水平是影响“基于标准”课程改革成效的重要因素。①李秋实, 刘学智. 美国“课程实施调查”项目新进展: 教科书与课程标准一致性分析模式研究[J]. 外国教育研究,2019(07): 15-28.因此,不同机构和研究者开发出了多种行之有效的评价与分析工具。这些一致性分析工具针对教材内容,主要分析其学科知识的覆盖广度和认知深度,并在此基础上将其与课程标准中的相关要求进行对比。②Blank, R. K., Porter, A. C., Smithson, J. L.. New tools for analyzing teaching, curriculum and standards in mathematics and science[M]. Washington, DC: Council of Chief State School Officers, 2001: 92.这些对比结果可以为教科书与课程标准之间内容的一致性分析研究提供“量化”的数据与证据,具有较高的可行性与应用价值。③Polikoff, M. S., Nan Zhou, Shauna, E. C.. Methodological choices in the content analysis of textbooks for measuring alignment with standards[J]. Educational Measurement Issues and Practice, 2015, 34(03): 10-17.一段时间以来,在“基于标准”理念和“一致性分析”方法的影响下,美国科学教材注重以学科内容的深度和广度平衡作为设计与评价的主要考量,许多教材都能较好地覆盖课程标准中要求的核心科学概念,但它们很少会针对核心科学概念为教师的教学实践提供支持。

研究发现,大部分科学教师把教科书当作自己主要的课程实施指南和教学内容来源,许多教师(尤其是新手教师或经验不足教师)会遵循教科书的内容结构进行教学,他们非常依赖教科书,甚至可能一页不落地依其进行教学。④Reiser, B. J.. What Professional Development Strategies Are Needed for Successful Implementation of the Next Generation Science Standards?[R]. Paper presented at the Invitational Research Symposium on Science Assessment, K-12 Center at ETS,Washington, DC, 2013.⑤Arzi, H. J., & White, R. T.. Change in Teachers’ Knowledge of Subject Matter: A 17‐year longitudinal study[J]. Science Education, 2008, 92(02): 221-251.因此,教科书中必须提供经过证实的教学支持要素或策略,教师可以以此来提升自己的教学能力和帮助学生学习科学概念。

(二)结合内容设计合理性剖析教材支持“教”的实践特征

1997年,美国科学教育“2061计划”专家组在对科学课程改革实施的进程进行评估时也发现,大部分美国中小学科学教材虽然已经满足了课程标准所规定的内容广度与深度要求,但它们的内容存在知识点重复,准确性、连贯性和系统性不强等现象,⑥张颖. 美国“2061计划”教材评价工具简介[J]. 课程·教材·教法, 2009(03): 82-85.普遍缺乏对教师教学过程的支持。“2061计划”专家组认为,教材作为一种可以使得科学教育改革得以真正进入课堂的教学工具,它们一方面需要全面覆盖课程标准中规定的内容目标,另一方面,它们也应该能够指导教师如何帮助学生达到规定的目标。基于以上观点,1998年,美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)开发了一套用于分析科学教材的评价框架,以考察中学科学教材能在多大程度上帮助学生达到课程标准的要求和支持教师进行有效教学。该教材评估工具确定了“内容分析”和“教学分析”两个评价维度对科学教材进行全面评价。①American Association for the Advancement of Science. Middle Grades Science Textbooks: A Benchmarks-based Evaluation[DB/OL]. [2020-11-03]. http://www.project2061.org/publications/textbook/mgsci/report/default.htm.

在“内容分析”方面,“2061计划”教材评价框架中除了要求科学教材“基于标准”进行广度“覆盖”和深度“达标”外,同时也要从教学的视角对教材核心内容之间的 “关系”进行深入考察与分析。例如,既要关注教材内容选择的“科学性”(如准确性分析与匹配性分析),同时也要关注内容设计的“合理性”(如连贯性分析与拓展性分析)和内容落实的“可行性”(如案例分析)等。这些实践指向的多维教材内容分析是对以往二维“一致性”内容分析(主要是指内容的广度与深度)的丰富与超越,它们为研究者分析与评价科学教材的“教学属性”奠定了良好的内容基础。

在“教学分析”方面,该教材评价框架依据教师在课堂教学中所需的不同维度教学支持特征设计相应的评价标准,为了帮助研究者更好地判断科学教材符合评价标准的程度,每一项评价标准的指标清单都附有一个等级评定办法,即明确不同等级范围内的教材必须符合哪些指标条件。与“内容分析”的静态文本特征评估不同,“2061计划”教材评价工具中的“教学分析”标准非常重视科学教材的教学工具属性,它结合学生的学习过程,从教学实施的关键环节出发,对教材中的“教学支持”要素设计进行“实践导向”的应用价值评估,这样可以较为全面地分析和评价科学教材的教学功能。

“2061计划”对美国科学教材开展较为广泛的评价与分析后发现,许多科学教材相较于以往版本的教科书都有了较大的进步,逻辑清晰,内容均衡,较为适合教师理解和进行教学,表现出较为明显的“教本”特征。然而,“2061计划”的相关研究也发现,这一时期的许多科学教材,学生较难自主学习与理解。如果将科学教材仅仅作为知识的载体和学生学习的客观对象,这样的教材具有独立于学习者而存在的实体特征,往往缺乏对于学习者的主体相关性,不利于学习者与教材之间的互动,也很难帮助学习者实现自身的学业发展。教材是学习者接触科学知识的重要媒介,需要为学生提供具有吸引力和学术挑战性的学习经验,并支持他们的自主学习。②Arzi, H. J., & White, R. T.. Change in teachers’ knowledge of subject matter: A 17‐year longitudinal study[J]. Science Education, 2008, 92(02): 221-251.③Biological Sciences Curriculum Study. Fidelity of Implementation of the BSCS 5E Instructional Model Assessment Tool-Students in the Classroom[R]. Colorado Springs, CO: Author, 2009.优秀的科学教材需要经过精心设计,可以为科学课程的教与学提供全面而有效的支持。④Davis, E. A., & Krajcik, J. S.. Designing educative curriculum materials to promote teacher learning[J]. Educational researcher, 20 005,34(03), 3-14.也就是说,支持教与学应该成为高质量科学教材的本质特征和评价它们的重要依据。

(三)融合科学素养目标评估教材促进“学”的整体设计

2013年正式发布和实施的《下一代科学教育标准》(Next Generation Science Standards,以下简称NGSS)为美国21世纪的科学课程改革、教材编写与学生评价等领域的相关研究与实践指明了新的方向。基于多年科学教育实践与研究的相关成果,NGSS创造性地提出了若干科学教育新要素,如科学与工程实践(Science and Engineering Practices,SEPs)、跨学科概念(Crosscutting Concepts,CCCs)和学科核心观念 (Disciplinary Core Ideas,DCIs)等。NGSS也进一步指出,科学课程实施各个环节所涉及的学生学习目标都应该将科学和工程实践经验、跨学科概念和学科核心观念等科学素养要素有机地结合在一起,以形成强大的合力来促进学生的发展。①NGSS Lead States. Next Generation Science Standards: For States, by States[M]. Washington, DC: The National Academies Press, 2013.这对美国科学课程的教与学都提出了更高的要求。为了帮助教师和学生理解、掌握和落实上述“三维”目标,科学教材是一个重要的载体,即教材中应该设计和融入更多支持“三维”目标教与学的要素与内容,而这些新要素在以往的科学教材评价工具中均未涉及。

在此背景下,美国著名科学课程与教材研究组织“生物科学课程研究(Biological Sciences Curriculum Study,以下简称BSCS)”在2017年开发了一套基于NGSS的科学教材评价框架《科学教材评价指南》(Guidelines for the Evaluation of Instructional Materials in Science)。该框架的评估重点和特色在于判断科学教材支持学生和教师实现课程素养目标的可能性与质量水平。②Biological Sciences Curriculum Study. Guidelines for the Evaluation of Instructional Materials in Science[R]. Colorado Springs,CO: Author, 2017.具体而言,该框架在每一个评价维度中,都有专门针对学生学习材料(如教科书、工作簿、讲义等)的评估指标,用以评估教材支持学生学习的水平与质量;与学生学习材料的评价指标相对应,框架中也同时给出了对教师教学材料(如教师用书、教学指南、配套多媒体资源等)的评估指标,以评估配套教学材料对教师学习和课程实施的支持程度。

因此,BSCS开发的科学教材评价框架以NGSS提出的“三维”素养目标作为框架内容的主要组织线索和依据,主要从四个维度来评价科学教材在“促进学生学习和教师教学”等方面的质量和水平,具体内容如表1所示。

由表1的内容可以看出,BSCS提出的科学教材评价框架以评价学习材料中“学习支持”特征为主,而教师材料中的“教学支持”特征评估则与“学习支持”特征评估一一对应,并且为学生学习目标的达成服务。其特点与做法主要体现在以下几个方面:

表 1 科学教材评价指南(BSCS,2017)

1. 学习目标的整合性与层次性

一般来说,科学教材中应该充分融入和全面体现课程标准所规定的学习目标。该评价框架不仅关注“三维”素养目标在科学教材中的融合程度,同时也评价学生利用教材学习 “三维”目标的可能性。也就是说,其评价核心是看教材能否依据学生的认知发展和学习进程来合理设计学习目标的内容难度、整合水平,并使用恰当的内容素材来吸引学生投入相关学习。这里要特别指出的是,从“目标整合”和“学习梯度”两个角度来评价科学教材中的学习目标设计和内容素材选择,可以有效避免学习目标和学科内容的“维度分裂”和“顾此失彼”等问题,这样更加有利于评估教材在支持不同水平学生参与教材学习方面的作用。

例如,针对不同年级阶段的特点,科学教材可以为学习者提供不同整合水平的学习目标,现以“天气”概念的相关学习目标加以说明:

由表2可以看出,随着不同年级学习者学习水平的提升,科学教材中为学习者设计的学习目标的整合水平与复杂性也在不断增加,对这些目标的编码与分析有利于研究者评价科学教材在呈现整合性素养目标方面的表现与特征。

表 2 满足不同年级水平和整合水平的科学教材教学目标评价标准举例

2. 学习内容的全面性与连贯性

能否为学习者提供全面而连贯的学习内容和科学概念体系是评价科学教材学习支持特征的重要参考指标。一方面,科学教材的内容选择要能全面覆盖各个维度的学习目标(如科学与工程实践、跨学科概念和学科核心观念等),通过提供与这些学习目标相匹配的知识内容与学习经验来帮助学生将不同维度学习目标的学习联系起来。另一方面,在全面覆盖课程标准要求的学习内容的基础上,科学教材也要以“连贯性”作为教材内容组织和呈现的关键标准,以帮助学生利用教材更好地建构自己的知识体系。

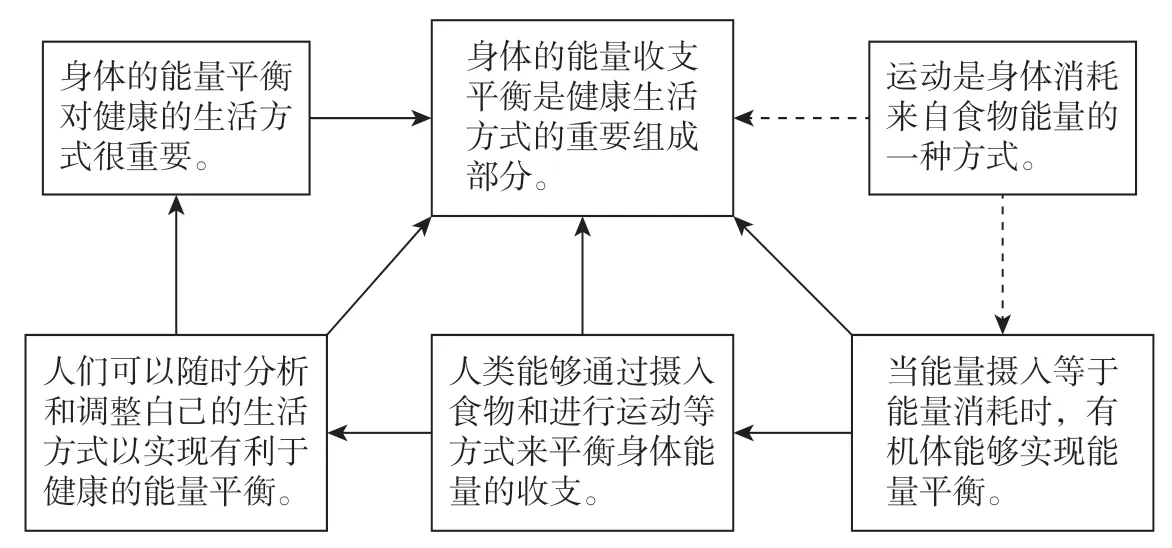

BSCS认为,科学教材以“故事线(Content Storyline)”思路设计和呈现科学概念体系可以让学习者有更多机会将“三维”目标的学习联系起来。这里的“故事线”主要涉及一定内容主题范围内的核心概念及其相关子概念,可以清晰地反映科学教材中不同科学概念之间的发展序列与相互关系。为了更加直观地呈现和评价科学教材中学习目标和科学概念间连贯性的质量与水平,BSCS开发了图形组织工具——概念流动图(Conceptual Flow Graphic)来实现这一目的。例如,某一版本科学教材“人体中的能量平衡”主题相关概念之间的“流动”关系如图1所示。

图 1 “人体中的能量平衡” 主题的概念流动图

为了绘制上述内容主题的概念流动图,教材评价者首先要确定章节或单元的核心概念以及相关主要概念;第二步,将这些概念按照它们在教材中出现的先后顺序进行排序;最后,使用粗箭头、细箭头或虚线箭头来表示每个概念与核心概念之间的连接关系和连接强度,从而建立起整个章节的概念关系“流动”图。经过准确绘制的概念流动图可以作为直观的质性证据被用来比较与评价不同科学教材中相关科学概念的连贯性质量与水平。

3. 学习机会的多样性与可及性

BSCS开发的科学教材评价框架强调对教材中学生学习机会的多样性和可及性水平进行评价,重点关注科学教材能否通过设计具有吸引力的多种形式内容素材和实践活动来为不同类型和水平的学生提供积极参与教材学习的机会。也就是说,科学教材中的文本内容、科学实验和实践活动都要基于与学生密切相关的真实科学现象或问题情景进行组织与设计,①孔令帅, 李超然. 通过评价教材质量促进科学教育--美国《科学教材评价指南》评述[J]. 比较教育学报, 2020(05): 137-147.通过提供分享与讨论学科观点和学习经验的机会来吸引学习者从“认知”“行为”和“互动”等多个角度全面而深入地参与教材的学习,从而提升他们的科学素养和实践能力。

例如,BSCS认为,主要可以从以下几个方面评估某一版本科学教材在“联系学生生活”方面的表现与水平:

●真实的科学现象或问题任务是否与学生相关的生活情景联系起来?

●这些联系是否强调了科学对学生生活的影响与价值?

●学生是否能够运用新知识来解释科学现象或探究科学问题?

从上述问题可以看出,BSCS开发的科学教材评价框架特别强调教材内容与学生生活之间的关联,基于生活情景的科学问题或探究任务,可以为学生提供“可及”的学习机会,再通过对相关学习内容认知价值和应用价值的探讨,教材可以为不同需求和水平的学生提供更加多样的学习机会。

4. 学习过程的自主性与自控性

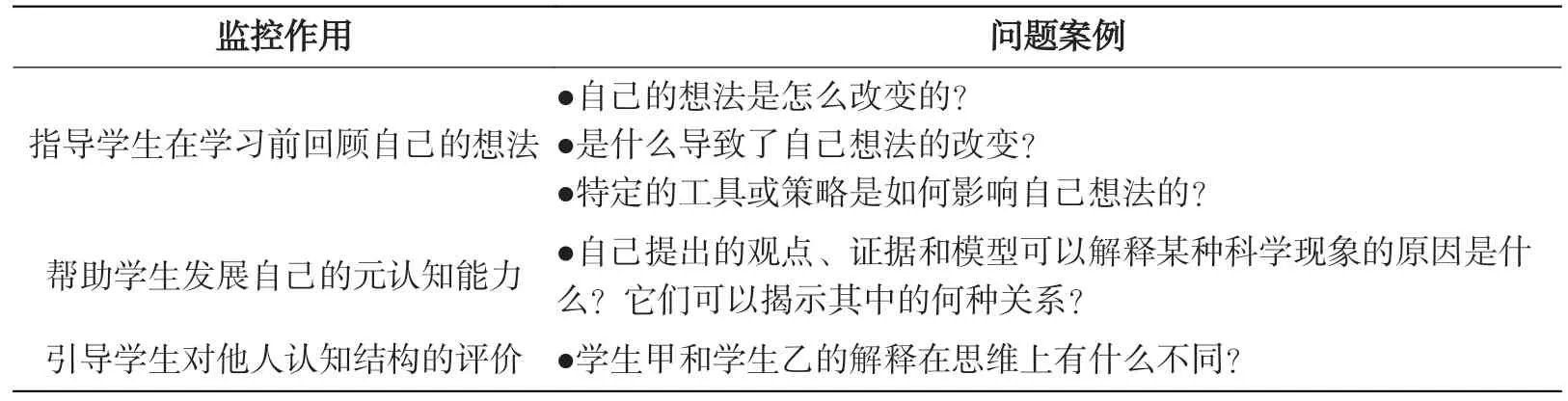

科学教材除了要让学生明确自己应该知道什么,能做什么,以及如何在新的问题情景中应用所学,同时也不忽视为学习者提供评估自己学习的机会。从促进学生学习的角度来看,能否为学生提供一定数量易于使用且能够帮助他们监控自己学习进程的学习工具,是科学教材评价的一个重要参考点。BSCS指出,科学教材中设计和设置的诸如“思维追踪器(thought trackers)”等学习进程自我监控工具可以帮助学生在适当的时候停下来反思自己需要获得帮助的地方,让他们有时间思考自己的疑惑与问题,同时也能检查自己的学习所得。

因此,教材评价者可以通过寻找以下案例中涉及的参考点作为证据来评价和判断科学教材在“助力监控学生学习”方面的表现与水平(见表3)。

表 3 科学教材中可用于学生自我评估学习的问题案例

通过回顾和反思自己的思维过程,以及评价他人的认知结构,学习者可以更有效地监控自己的学习过程和深化对知识的理解。科学教材中应该融入这些可以引起学习者自我反思的素材和问题,它们也是评价教材“助学”水平的重要参考依据。

二、美国主要科学教材评价工具特征的变化趋势

通过比较与分析上述几种具有代表性的美国科学教材评价工具的研制背景、评价框架与主要内容,我们发现,美国近三十年来的科学教材评价研究在评价重点、评价内容和评价方法等方面都发生了较大的变化,值得我们加以深入思考(见表4)。

表 4 美国近三十年来主要科学教材评价工具比较表

(一)基于课程标准落实“素养”学习目标

美国的科学教育改革从“基于标准”运动到NGSS时代的“三维”素养目标学习,其教育理念也从完善学生知识结构逐渐转向促进学生的素养发展。科学教材作为科学教育理念的重要载体,对它们的评价也应该顺应科学课程理念的变化要求。从基于课程内容标准到支持教师的教学实践,再到促进学生进行“三维”学习,美国科学教材评价在强调核心知识基础性作用的前提下,越来越关注教材在促进学生科学素养学习与发展方面的积极作用。例如,BSCS开发的科学教材评价框架就以NGSS提出的“三维”素养目标作为其内容组织线索和依据,并将这些“素养”目标的实现可能作为评判科学教材质量的重要标准。综观近几十年来国际科学教育的发展,大多数国家科学课程改革的理念、目标和进程都具有很多相似的地方。因此,在新时代的背景下,为了将学生科学素养的培养落到实处,对科学教材进行评价时,不但要关注教材中有什么核心知识,还要关注这些核心知识在教材中以何种方式来发挥学科育人价值,同时也要把落实学科核心素养的表现与水平作为评价该教材质量的重要标准。

(二)立足内容分析促进学习主体发展

通过前文的比较与分析可以发现,从只进行知识分布分析到内容分析与教学分析并重,再到基于学生素养发展支持教与学的教材特征分析,美国的科学教材评价目标的关注点经历了从教材“内容分析”到“支持教师教学实践”,再到“促进学习主体发展”的领域转变。这一变化说明,在保证“内容载体”基本功能的前提下,科学教材作为“主体发展工具”的功能正在受到越来越多的关注与重视,也就是说,科学教材除了作为知识的载体外,它们更应该为促进教材使用主体(学生与教师)的发展服务。例如,“2061计划”强调科学教材应该通过提供“教学支持”来促进教师的发展;而BSCS研究中心提出的教材评价框架则要求科学教材从支持“教与学”两个角度来促进教师与学生的共同发展。从这个角度来看,未来的科学教材评价应该立足教材使用主体的发展需求,把能否促进他们在情感、认知、行为和社会互动等方面的发展作为科学教材评价的重要指标。

(三)综合多种方法评估学习“支持”特征

从研究方法上来看,教材评价一般属于文本分析的研究范畴。此类研究常常包含量化统计与质性分析两类主要的研究方法。教材内容“一致性分析”主要采用的是“静态”文本的量化统计评价方法,该研究结果可以很好地回答“有什么”等问题,但它对“为什么”相关问题的解释力度明显不足。为了更加深入地挖掘与评价科学教材“支持”教与学的特征,“2061计划”和BSCS研究中心都倡导在科学教材评价过程中引入基于证据和案例的质性分析方法,①翟志峰, 董蓓菲. 基于课程标准和证据: 美国语文教材评价工具研究[J]. 外国中小学教育, 2019(02): 68-76.其相关的证据或案例甚至可以到“动态”的课堂教学环境中去收集与获取。也就是说,多种研究方法并用可以很好地保证教材评价结果的全面性与真实性。因此,未来的科学教材评价呼唤“质”“量”共用与“静”“动”结合的综合研究方法。

三、对科学教材评价研究的思考

从美国科学教材评价工具的变化趋势来看,教材使用者的主体性发挥受到了越来越多的关注与重视。这与我国改革开发以来的科学(物理、化学、生物)教材发展的理念与特征有着高度的相似性。由于科学学习过程中的“活动”本质,其相关学科的教材应该更加突出和支持学习者学习主体性的发挥。也就是说,能否全面发挥学生学习的主体性将成为未来科学教材编写与评价的重要依据和标准。反观我国现有的科学教材评价框架或工具,如果只停留在对教材“内容属性”和“表征属性”的分析与评价是远远不够的,未来的科学教材评价应该更多地关注对教材“主体属性”(促进学生的自主“学”和支持教师的高效“教”)的证据挖掘和全面评估,以促进科学教材的编写与研究向着“促学”和“育人”的方向发展。具体可以从以下几个方面加以思考:

(一)聚焦评价科学教材发挥学生主体性的功能

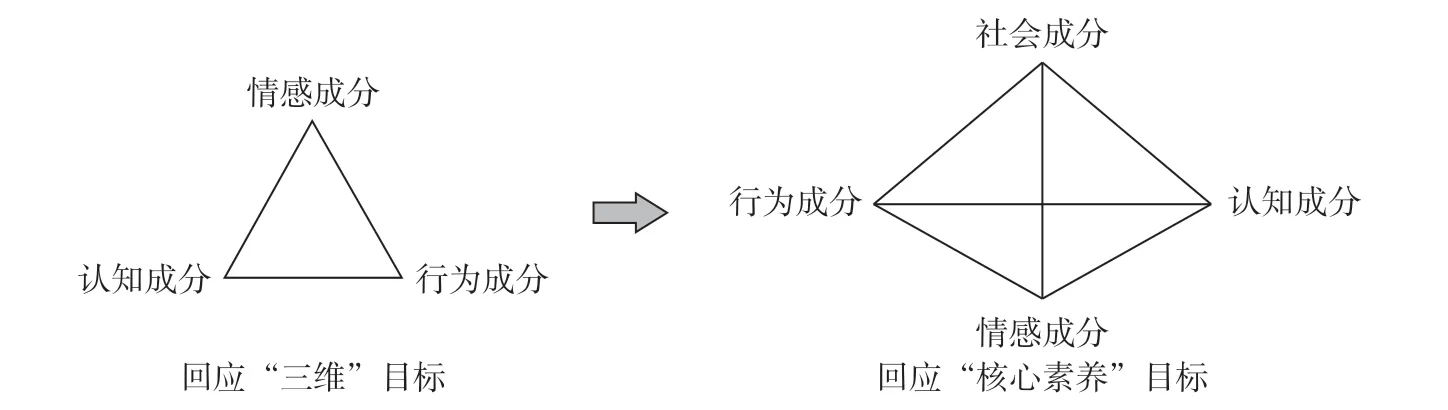

无论是开展实践性探究活动,还是理解抽象性科学概念,科学教材的学习离不开学习者“手”“脑”并用式的主动学习参与。学习参与作为学习者的自主学习行为,其范围与水平可被看作学习者主体性发挥的重要表现形式。因此,科学教材中用以支持学生“学习参与”的功能要素会在一定程度上影响学习者学习主体性的发挥。科学教材中的“学习参与”要素可以唤醒、激励、引导和支持学习者的自主学习,在教材中主要表现为通过激发兴趣动机,提供互动机会,支持实验探究,引导概念建构,反思学科价值等方式来组织和呈现学科内容。学生科学素养的发展依赖于他们在兴趣动机、实验探究、概念建构和互动合作等方面的主动参与和投入。因此,我们可以从行为、认知、情感和社会等维度来分析与评价科学教材促进学习主体发展的质量与水平(见图2)。

图 2 科学教材“学习参与”评价要素变化图

在上述四种“学习参与”成分中,行为(实验探究)成分和认知(概念建构)成分属于学生“认识性(Epistemological)”学习范畴,它们是科学课程学习的主体与关键;而情感(动机态度)成分和社会(互动合作)成分属于“非认识性(NonepistemoLogical)”学习范畴,它们对学习者的“认识性”学习参与具有重要的激励与推动作用。四者相互联系,缺一不可,共同组成科学教材“促进学习主体发展”质量分析与评价的完整框架。

(二)以“认识性”学习参与要素的评估为基础

作为促进科学素养发展的重要资源与工具,科学教材不但需要帮助学习者建构起连贯而完整的科学知识与概念体系;而且也要着力于学习者的动手操作与实验探究能力的培养。科学教育研究表明,将“做”科学和“学”科学紧密联系,并且同时进行才能更好地促进学习者对科学概念的理解和科学实践能力的提升。①Osborne, J.. Teaching scientific practices: Meeting the challenge of change[J]. Journal of Science Teacher Education, 2014, 25(2):177-196.因此,以促进概念建构和支持实验探究为特征的“认识性(认知、行为)”学习参与成分应该成为科学教材评价需要考虑的首要因素。

行为参与是科学学科学习固有的本质要求,有利于培养学生的动手实验和科学实践能力。以实验探究为代表的科学实践活动可以让学习者在行为上参与科学教材的学习。对于科学教材中“行为参与”成分的分析与评价,我们需要重点探讨教材中为学习者设计的动手操作机会与实验探究水平等因素。因此,学生(动手)实验的数量,学生(动手)实验过程的完整性,以及探究实验的开放性等都可以作为我们评价科学教材“行为参与”成分水平的重要指标。

对于“认知参与”成分的分析与评价,我们首先要明确科学教材中包含的学科基础知识和核心概念的广度“覆盖”和深度“达标”情况,因为这些知识和概念是科学素养发展的前提和基础。其次,为了促进学习者的自主发展,科学教材评价更要关注其能否为学习者提供兼具“连贯性”内容结构和“生成式”促学特征的科学知识体系。这里所说的“连贯性”主要是指教材中核心概念的内容序列和组织关系;而“生成式”则是指教材中设计和呈现的,用于促进学习者知识建构的要素与特征。其中,对科学教材知识体系“连贯性”的评价应该充分考虑学习者认知发展的阶段性特征与规律,以匹配学习者“认知顺序”的方式来设计评价标准与指标。而对教材知识体系“生成式”促学特征的评价应该结合科学概念学习的基本认知过程(信息选择、组织加工和整合建构)加以具体分析。①理查德·E. 梅耶(Richard E. Mayer). 应用学习科学[M]. 盛群力, 等, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2016: 22-43.

(三)综合考察教材中的“非认识性”学习参与要素

依据科学教材的内容与呈现特点,以及科学素养培养目标的特征,为了更好地支持学习者的自主发展,我们在对科学教材进行评价时,需要将教材中的“认识性(行为成分、认知成分)”和“非认识性(情感成分、社会成分)”等学习参与要素综合起来加以考虑,这样能够弥补以往科学教材评价框架中过于关注学习参与“认识性”要素带来的不足,可以更好地分析科学教材在激发、支持和维持学习者学习动机方面的表现与水平,从而有利于全面分析和评价科学教材中的“支持学习者全面发展”特征。需特别指出的是,聚焦不同学习主体之间互动与合作的“社会参与”成分是对以往科学教材评价中只关注 “学习者个体学习特征”分析的丰富与强化,通过超越个体认知与行为的“交往式”社会参与,科学教材的学习参与评价表现出了“立体化”的特征,因而更加有利于全面评价科学教材在促进学生科学素养发展和发挥学习主体性方面的表现与作用。因此,满足上述 “学习参与”结构及其要素的科学教材可以为学习者创造更多参与科学实践与学习的机会,有利于我们解决科学教育过程中出现的学习者孤立,与科学课程产生距离感,以及低学习动机等方面的问题,从而让科学教材评价的功能最终落脚在促进学习者的自主发展上。

(四)兼顾对教材中教师“参与”特征的全面分析

教师和学生都是科学教材的使用主体,二者基于教材进行的良性互动有助于更好地促进学习者的发展。科学教材评价除了要分析其中的“学习参与”要素外,也要挖掘其中的 “教学支持”特征。二者都应围绕核心素养目标的达成,在“素养目标的选择依据与设计标准”“素养目标的整合线索与实现条件”“为素养目标设计的学习机会”以及“评估和监控素养目标的学习过程”等方面相互匹配与融合,共同为学生的素养发展服务。也就是说,科学教材评价应基于相同的学生发展目标,树立“大教材观”,同时为学生材料(如教科书)和教师材料(如教学参考书)开发相互匹配的“主体参与”评价指标,以为教师与学生的协同发展奠定基础。具体而言,为了帮助学习者更好地理解科学概念,提升他们动手实验和科学探究的能力,并形成正确的科学本质观和学科价值观念,助力他们科学素养的全面发展,科学教材应该成为支持学生自主学习和发挥他们学习主体性的重要工具,从情感、行为、认知和社会等维度开展科学教材“学习参与”要素的设计与评估既是教材评价研究的发展趋势,也是必然要求。同样重要的是,科学教材评价也应该关注其中设计的“教学支持”特征能否有针对性地帮助教师挖掘和利用教材中的“学习参与”要素,进而帮助学生实现自身能力和素养的自主发展。