当代中国科学传播发展阶段的历史演进

李黎 孙文彬 汤书昆

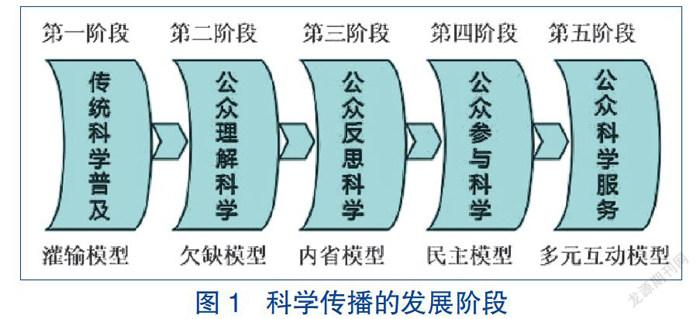

[摘 要] 科学传播发展阶段的研究是中国科普研究领域的一个重要命题,它既有助于厘清国内外相关概念和研究路径的彼此关联,又有助于梳理我国科普事业的历史脉络和发展趋势。一般认为,科学传播的发展经历了传统科普、公众理解科学、科学传播三个阶段,但随着科学传播理念的不断发展和实践的逐步深入,“三阶段论”中的科学传播阶段应代之以更加明确的公众反思科学阶段,在此基础上,进一步提出公众参与科学和公共科学服务两个新的阶段,共同构成科学传播“五阶段论”。

[关键词]科学传播 发展阶段 典型模型

[中图分类号] N4 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2021.03.005

科学传播是一个跨学科、交叉性的综合研究领域,一门与国内外科学普及、科技新闻、公众理解科学、公民科学素养、科学技术与社会等众多研究传统紧密相关的新兴学科。近年来,科学传播的相关研究成果持续激增,名副其实地在进行着“疆域的扩张”,并渐成“一个新兴的学术领域”。有关科学传播发展阶段的界定曾在学术界引起热议,它既有助于厘清国内外相关概念和研究路径的彼此关联,又有助于梳理我国科普事业的历史脉络和发展趋势。

北京大学科学传播中心刘华杰教授在2002年发表的《整合两大传统:兼谈我们所理解的科学传播》一文中最先提出“三阶段论”,大致将我国科普事业的发展划分为内涵不断丰富、理念逐步更新的三个历程——传统科普、公众理解科学和(有反思的)科学传播[1]。“三阶段论”的积极意义是既相对厘清了科学传播等概念的逻辑关系,又部分揭示了科学传播内涵的演化趋势,在学界引起了激烈的争论。任福君等学者认为“三阶段论”的提出,是对传统科普反思的结果,在学理上,开拓了我国科学传播研究的空间,明晰了科学传播的发展脉络,对于整合学术资源具有一定的作用。同时,对于丰富我国科普实践的理念具有重要意义[2]。然而,随着近二十年科学传播理念的发展和实践的深入,使用科学传播笼统地概括继公众理解科学之后的所有最新发展已不合时宜。为了避免概念的指代不明,同时也为了更好地揭示科学传播(或现代科普)內涵的发展历程,应该将“三阶段论”中的科学传播阶段代之更明确的公众反思科学阶段。因此,本研究通过对近年来国内外科学传播的发展理念进行回顾和梳理,在“三阶段论”的基础上,进一步提出公众参与科学和公共科学服务两个新的发展阶段,共同构成科学传播的五个阶段。通过对我国科学传播研究历程划分的重新认识,更加清晰地揭示科学传播内涵的演化方向。

1 传统科学普及阶段——科学主义和知识灌输

大部分学者认为1978年改革开放以后,我国的科普工作进入现代科普阶段,那么之前便是传统科学普及阶段(以下简称“传统科普”)。传统科普主要是指我国计划经济时期由政府包办、自上而下、宣传灌输式的科学知识大众化社会活动[3]。自1949年新中国成立以来,科普事业与其他社会事业一样,受到了政府以及社会各界的高度重视。樊洪业从“科普”这一名词在中国的出现和使用的背景与变迁出发阐述了传统科普的特点:第一,科普理念,是从主流意识形态的框架中衍生出来的;第二,科普对象,定位于工农兵(现泛指社会公众);第三,科普方针,须紧密结合生产实际需要;第四,科普体制,中央集权制之下的一元化组织结构[4]。吴国盛在论述传统科普与科学传播概念的区别时认为:科普拥有国家主义、功利主义、科学主义三重特征。首先,科普具有强烈的国家主义意识形态;其次,我国的科普工作被预设成一项提高国家经济生产力的重要工作,具有强烈的功利主义色彩;最后,科普隐含了将科学作为解决一切问题的万能钥匙的含义,也就是科学主义一元论的观念[5]。一元论的科学主义实质已经违反了科学的原则,走向了与真正具有批判性科学精神相反的另一个极端。总之,传统科普是建立在偏重科学知识单向教化的科学主义意识形态背景之上的。

刘华杰认为,传统科普对应着“中心广播模型”[6],适用于计划经济时代,主要服从于国家、政府的需要,最主要的目的是维护社会安定。此模型强调科学权威、科学信仰,偏重具体知识和技术,少讲科学方法与过程,基本不提科学的社会运作,更不会讨论科学的局限性与科学家的过失。李大光就曾精辟地概括指出,传统科普是只重科普、不注意完整的公众科学素养提高的工作模式。它具有的特点是:①喜欢运动式的、轰轰烈烈的形式,希望用声势引起公众对科学的注意;②传播的行为明显地带有计划经济的色彩,即不管公众的兴趣如何,用自己感兴趣的知识进行“灌输”;③自上而下,不注重研究和调查,没有自下而上的信息反馈;④不了解公众的态度和对科学信息的需求情况,因此遗漏的信息,即没有被接受的信息很多。这是一种粗放式的科普[7]。因此在传统科普时期,科学精神和科学思想是少有提及和普遍缺乏的,同时它也是作为西方知识体系引入和中国科学技术社会化的初级阶段。而传统科普下的“中心广播模型”,我们可称之为“灌输模型”或是“权威发布模型”,则偏重一种自上而下的命令、宣传、教化和灌输,在思(理解)与信(信仰)之间强调信仰,公众在传统科普过程中只有接受没有反馈,而不是更多地去理解,更谈不上进行反思了。

2 公众理解科学阶段——怀疑主义和社会公关

20世纪80年代末90年代初,公众理解科学概念进入中国。一般认为,公众理解科学概念的正式提出始于英国皇家学会1985年发布的《公众理解科学》(Public Understanding of Science,PUS)报告。该报告是伴随着发达国家中公众对科学技术发展的信任危机和舆论谴责所产生的,如切尔诺贝利核泄漏事件等。公众对科学技术的怀疑使得科学家逐渐失去了公众的支持,并导致议会的财政预算中对科技投入的削减。科学共同体出于维护 自身科研权的目的,需要公众对科学事业的支持,并认为公众不支持科学,是因为对科学不了解,公众对科学的了解越多,就越会与专家的意见趋于一致,就越会支持科学[8],同时也有利于吸引新生力量进入科学界。因此,为了缓和公众与科学间的紧张关系,欧美各国都纷纷发起了声势浩大的公众理解科学运动。随着1992年《公众理解科学》期刊的推出,这一科学传播范式俨然成为主流观点。这种公众因为欠缺对科学的了解或是公众科学素质的缺失而不支持科学事业的假设,正是公众理解科学阶段“欠缺(或缺省)模型”的理论基础。与此同时,欧美国家为调查公众理解科学程度而开展的公众科学素养(science literacy)研究逐渐兴起,针对“公众对科学的理解和态度”经验(或效果)研究直接回应了“欠缺(或缺省)模型”下科学传播的目标。

受国际上公众理解科学和科学素养运动的影响,我国在20世纪90年代左右也开展了关于公众理解科学和科学素养的研究和讨论。1989年,李大光翻译了《公众理解科学》报告并由此将公众理解科学的概念引入中国。杨燕翻译了《倡导科学:素养和公众理解》(Advocating Science: Literacy and Public Understanding)[9],该文提到国外科学家的普遍看法,如果没有科学上富于见闻的公众,“科学家不仅再也得不到财政支持,而且会受到激烈的指责”[10]。1993年,毕颖和赵健采访了著名发明家张开逊教授,并提出公众理解科学的重要性[11]。姚昆仑、何康和侯青云等先后在1996年的《科协论坛》上发表和介绍了有关国外公众理解科学的情况,对国内的研究起到了一定的推动作用。同年,李大光也发表了他对公众理解科学的思考,他认为传统科普中的“灌输模式”已经不能适应民主时代公众对科学信息的需求愿望,科学普及应该以让公众理解科学为基本目标[12]。1999年,朱效民对公众理解科学的内涵进行了详细的阐述[13]。2000年以后,公众理解科学逐渐成为我国学界十分重视的科学传播模式,并对该理论在依据、作用和应用等方面做出了多方位的调查与研究。尤其是北京理工大学出版社先后翻译和出版了“北大科学传播丛书”(《怎样当一名科学家》《公众理解科学》《科学技术论手册》《科学与社会》《在理解与信赖之间》),这些书的选取一定程度上反映了我国公众理解科学研究的取向,是对传统科普理念的改造和升级。

1990年,我国进行的第一次公众科学素养测评由中国科协的张正伦和张仲梁等发起与组织。随后,李大光对科学素养的内涵、中国公众科学素养调查的目的和意义,以及中国的科学素养水平数据进行了深入研究[14]。刘华杰对米勒(Jon D. Miller)的公民科学素养测评体系提出了质疑,并提出“要针对我国地区发展的严重不平衡,建立自己的观测与评估体系”[15]。曾国屏提出了“生活科学与公民科学素质建设”[16]構想,突破了科学素养研究的传统思维,为我国公众科学素养的建设和研究开辟了新的视角。2020年我国公民具备科学素质的比例达到10.56%,比2015年的6.20%提高4.36个百分点[17]。但与西方发达国家相比,我国公民科学素养还存在很大差距。因此,也有一些资深学者认为西方公众理解科学的理念不适合中国国情。他们认为,公众理解科学是西方国家在科技发达与社会发展之间产生冲突后的必然产物。中国仍然是一个科学技术不发达、科学文化不兴盛的国家。因此,中国还需要大力普及科学知识和技术,要求公众对科学达到理解和反思还为时过早。

不论是支持还是反对,都反映出西方公众理解科学思想对国内学者科普观念的影响。或者说,国内学者科普观念的更新恰恰切合了国际上公众理解科学运动的浪潮,体现了我国学者对国内外公众理解科学和公众科学素养的理论及实践进行的深入研究和反思。实质上,公众理解科学被认为是一场公众争取科学发展知情权的社会运动[18]:公众希望了解“更全面”的科学,拥有更大的知情权,以便就科学技术的发展进程、社会后果和公共利益等问题与科学家进行交流、评价、监督甚至影响科学的决策。这种运动对转变我国传统科普理念产生了深远的影响,使科学普及活动开始意识到不能只局限于单向片面的灌输科学知识与技术,而是要为公众还原一幅科学的全貌,并赋予公众科学话语权,提高公众的科学判断力。正如李大光所言,现代科普(指公众理解科学)是目前西方国家和部分发展中国家所采用的完整的提高公众科学素养的模式,其特点是:①注重公众科学素养调查和了解,注重公众对科学信息的需求愿望;②将科学知识传播置于完整的公众科学素养的提高工作中,科普是公众科学素养促进的一个不可分的重要组成部分;③形成上下的互动规律,既注重公众对科学的理解,也注重公众对科学的了解和跟踪过程;④传播知识过程注重市场规律,知识信息以公众的需求为主;⑤遗漏信息较少。这是一种精细完整的公众理解科学的模式,是发展方向[7]。

3 公众反思科学阶段——批判主义和公众对话

公众反思科学是继公众理解科学之后的新阶段,它以2000年英国上议院科学技术特别委员会(The House of Lords Select Committee of Science and Technology)发布的《科学与社会》(Science and Society)报告为标志。它要求科学共同体的内省和公众的反思,这将有助于让科学技术作为一种公共议题进入科学共同体和公众平等交流的语境之中,并主张任何一项科学技术战略要想取得成功都必须得到公众的支持,相应地,就需要通过公众理解实现公众对话,这使公众理解科学进入了新的阶段——公众对话主题诞生[19]。公众由此成为与科学共同体平等的互动主体,公众的理解是科学知识和当地知识(local knowledge)的共同产物,同时公众理解科学中对于公众知识欠缺和科学知识优越的基本假设备受批判,因此公众对话的情境(context)也成为科学传播过程中新的重要内涵。所以我们在此所说的科学传播,强调反思、对话和语境,注重“知”“信”“质疑”。刘华杰也认为继传统科普、公众理解科学之后的科学传播阶段更准确的名称应该是有反思的科学传播阶段。在杨尚鸿看来,有反思的科学传播实质上可以称之为公共科学传播,并定义公共科学传播是指公众感兴趣的、与公众关系密切的、公众需要的科学技术信息在公共领域中的传递和运行从而被公众理解、共享、评价、参与的过程[20]。科学传播往往是与现代科普相当的一个概念,然而前者显然更具有适应性、延展性和国际性。科学传播与传统科普的分野是明确的,然而,科学传播与公众理解科学之间的差异并不明显,甚至有时是模糊的。就像我们在表述科学传播与传统科普的理念差异时,所说的往往是公众理解科学与传统科普的理念差异[8]。因此,用科学传播指代公众理解科学以后的发展阶段并不合适,前者包含后者,科学传播自身还在不断的发展过程中,用公众反思科学代表科学传播在这一阶段的总体特征更为合适。

我国公众反思科学的相关研究主要是从对环境和生物技术的反思方面展开的。蕾切尔·卡逊(Rachel Carson)在1962年所著的《寂静的春天》在这一时期才开始引起国内学者的关注,公众的环境保护意识开始觉醒。PM2.5事件、柴静的《穹顶之下》和崔永元发起的有关转基因的大讨论,逐渐凸显出我国公众对科学的信任危机和对科学的反思。转基因、核电等新兴科学技术在给社会带来福利的同时也带来了风险,2011年日本9级地震引发了海啸,继而导致福岛核电站核泄漏,让人不禁想起1986年苏联的切尔诺贝利核爆炸事故,导致我国很多地方上演“抢盐”闹剧。这一系列事件促使我国公众开始反思科学技术对个人和社会的影响,并在各种媒体上展开讨论,反映出公众在面对科学的问题上更富批判性和自主性。2015年,浙江大学盛晓明研究团队对我国的专家信任现状进行了实地调研,调查发现,当前我国专家的权威性和可信性也受到了挑战,并在一定程度上存在专家信任危机,公众与专家的风险观之间存在明显差异。反思科学和公众对话是科学传播的一种新形态,也是从公众理解走向公众参与科学的过渡阶段。为克服公众理解科学内涵的局限和弥补“欠缺模型”预设的不足,学者们开始对科学与社会的关系、公众对科学的态度等问题进行重新思考和全面反思,并通过反思提出了一些指导性的建议,为科学传播提出了一些新模型[21]——“对话模型”“语境(或情境)模型”“内省模型”“民主模型”等,分别侧重科学传播新阶段中对平等对话、地方知识和科学反思的关注。我们认为,“对话模型”“语境(或情境)模型”“内省模型”更切合科学传播的第三阶段,体现出公众对话的开启和科学理性的回归,是对公众理解科学的超越。“民主模型”“参与模型”更偏重科学传播的第四阶段——公众参与科学的特征,它不再局限于第三阶段的科学反思和公众对话,而是以民主的方式,公众参与科学的发展。公众反思科学偏重公众对科学风险的批判与质疑,并争取对话和表达思想的权利,公众参与科学则侧重加入科学研究、参与科学决策和达成科学共识。

4 公众参与科学阶段——理性主义和社会共识

随着互联网技术和社交媒体的飞速发展,由科学事件引起的社会争议问题越来越频繁,在科学传播的模型中,虽然理解的内容发生了改变,但公众被动接受的地位并没有改善。2004年,英国皇家学会发表了《社会中的科学》(Science in Society)报告,明确提出公众参与科学的新理念,公众参与科学逐渐成为科学传播的核心内涵。它指公众基于对科学的全面理解和理性批判,形成科学事务方面的公共舆论,与科学共同体和政府进行平等对话协商,就科学发展的决策和进程达成社会共识,以维护自身利益。公众参与不仅是科技发展的需求,也是保障公民知情权、表达权、参与权、监督权的必然要求,还是科学决策民主化的集中表现[22]。因此,公众参与科学就是一种通过民主机制参与决策,利用对话机制达成共识的科学发展实践。同时,它也实现了科学管理体制从专家统治向社会治理的转变,所谓社会治理是社会协作的新形式[23],它将意味着社会机构与个体行动者之间有更多的互动。国际上关于公众参与科学的方式非常丰富,主要有公民投票、公众听证会、公众意见调查、共识会议、科学节(周)以及公民陪审团等。通过公众参与科学的实践,2008年英国民众对科学的支持率比2000年上升了8个百分点[24]。美国科学促进会为鼓励科学家重视公众参与,专门设立了“公众参与科学奖”(Award for Public Engagement with Science)和“事业起步公众参与科学奖”(Early Career Award for Public Engagement with Science)等[25]。目前,公众参与科学仍然是国际科学传播的主流模式。国际公众科学传播会议(PCST)自2006年开始,每届都会对如何有效和有组织地进行公众参与科技政策的制定展开研究[26]。公众参与科学是基于公众反思科学之上真正具备科学素质的一种社会实践能力的提升。

在我国,公众参与科学也受到了学界的广泛关注。孟强认为,公众参与科学是科学重新合法化的手段[27]。贾鹤鹏指出,公众参与科学不仅是制定、发展和应用科技政策时汲取公众意见, 还包括在教育领域推行参与式科学教育,以及在科学研究领域吸引公众参与实际的科研活动等多重内涵[28]。在我国,公众参与科学的必要性不论是在社会上还是在学界都已达成普遍共识,有学者对公众参与科学的路径也进行了深入研究[29]。而且,在我国2006年發布的《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)》中也提出,公众要“具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力”,这里的“两能力”正是公众参与科学的指向所在。由此可见,我国科学传播的理念已经开始转向公众参与科学,与国际科学传播的研究阶段基本保持一致,但在公众参与科学的社会实践方面与国际上仍存在较大差距。公众参与科学“民主模型”的困境在于谁应该参与,如何参与[28]。我国公共决策的科学化和民主化存在两难困境的主要原因是,公众与科学家存在认识论地位的不平等,进而导致公众与科学家在协商过程中的政治地位不平等,使得公众参与科学的具体实践流于表面形式。2014年,广东茂名民众抗议政府规划建设PX化工厂,尽管厦门市早在2007年就召开过建设PX化工厂听证会,而且茂名市政府也多次召集座谈会和开展教育活动,但PX项目最终还是演变为街头抗议。这是由于科学家与公众所拥有的不同类型知识使双方关注到的是不同维度的科学风险,而在所谓公众参与的听证会中,由政府和科学家主导的报告会并没有消除这种认知鸿沟并达成共识。有学者提出,可以通过知识的劳动分工,由公众负责决定决策目标,而科学家负责实现决策目标,这是实现公众有效参与科学的可行性路径[30]。2016年5月30日,习近平总书记在《为建设世界科技强国而奋斗》的重要讲话中强调:“要加快建立科技咨询支撑行政决策的科技决策机制,加强科技决策咨询系统,建设高水平科技智库。”[31]在我国科技政策制定过程中,出现了多渠道向社会公众征求意见的方式,以便能够及时、准确、系统地掌握相关事实证据和科学建议,为科学决策提供支撑。2018年,我国生态环境部通过的《环境影响评价公众参与办法》,标志着公众深度参与科学政策制定有了具体的制度保障。移动互联网时代也为公众参与科学提供了多元化的选择渠道。在民主参与模式中,新媒体赋予公众参与和发言权,公众通过微博、微信等社交平台发声和表达自身的关注点[32]。

5 公众科学服务阶段——多元整合和职能转变

信息科学技术的不断发展,特别是数据信息学、图形用户界面和基于地理信息系统的移动Web应用程序的发展,促进了一种新的科学范式——公众科学(Citizen Science,也有译为公民科学或公民科研)的出现[33]。2013年,欧盟委员会发布了《关于公众科学的绿皮书》(Green Paper on Citizen Science),并在报告中将公众科学定义为“公众参与科学研究活动,无论是他们的智力、努力还是关于环境的知识,还是他们使用的工具和资源,当公众积极地为科学做出贡献的时候,都应该被称为是公众科学”[34]。这也标志着科学传播进入公众科学服务的新阶段。实际上,早在该报告发布之前,很多国家就已经展开了对公众科学的探索。公众科学这一新词,最早由美国康奈尔大学鸟类学实验室的研究人员于1996年创造,用于发动公众参与鸟类研究和相关研究资料的收集。欧洲公众科学协会(European Citizen Science Association)还通过法律和绿皮书支持公众参与科研,如欧盟第七框架计划[35]。2007年,由牛津大学等多个研究机构联合推出的“星系动物园”(Galaxy Zoo)计划[36],以及受到美国《国家地理》杂志支持的“诺亚计划”(Project Noah),都是公众科学服务项目的成功案例。美国政府还成立了一个官方的公众科学网站(www.citizenscience.gov),该网站提供公众科学项目目录、公众科学项目工具包以及一些公众科学门户网站[37],以推动美国公众科学和科研众包的发展。美国有9所高校图书馆的网站专门设有“公众科学”栏目,而且这一数量还在不断增多[38]。目前,全世界已经有上千个公众科学活动计划,参与人数达近千万。公众科学服务是一个全新的、富有潜力、值得探索的研究领域,

近年来,随着自媒体社交平台的爆发式增长,我国公众通过自媒体参与科学的欲望与需求日益强烈,已远远超出现有科学普及活动的能力范畴,急需一种新的形式和框架来提升公民科学素质,促进科学与社会之间的良性互动[39]。公众科学也逐渐引起我国社会各界的广泛关注。自2004年开始,每年5月中国科学院都会举办一次“公众科学日”活动。在中央政治局召开研究加强公共文化服务体系建设的会议(2007年6月16日)之后,徐善衍于2007年7月5日提出了“公共科学服务(体系)”[40]的概念。刘兵将公共科学分为四种:①职业科学家和技术专家进行的专业研究;②专业科学活动之外, 特别是由民间科学爱好者进行的科学活动;③各种地方性知识;④并不充分具有标准西方主流科学知识的公众对科学决策事务的参与。李正风认为,对公共科学服务可以有两种理解:其一,面向公众提供科学方面的公共服务;其二,政府作为社会公众的代理者,利用公共资源为科学的发展提供服务[41]。这些学者对公共科学的理解与国际上的公众科学极为相似。中国科学院植物研究所陈彬等科学家于2013年4月组建了中国公众科学项目平台[42],该项目平台主要涉及鸟类和植物观测等公众科学活动,不仅促进了我国的环境保护,也推动了我国的公众科学教育,具有一定的影响力[43]。

公众科学是一种非传统的科学研究形式,科研机构利用互联网跨越组织边界,通过社会化协作的方式,高效利用公众智慧参与科学研究,允许业余爱好者和非专业人士在一定程度上参与到由职业科研工作者主导的科研项目中,自愿承担观测现象、收集数据、分析资料、宣扬科学理念等体系化科研任务中的部分工作[44]。公众科学服务是网络时代公众参与科学的进一步创新,公众不仅要参与科学政策的制定和科学体制的建立,还要进一步参与科学的研究过程,公众将作为更积极的行为主体发挥重要作用,并承担相应的责任。国内公众科学项目也逐渐起步且有发展壮大之势,公众科学服务也将成为我国科学传播发展的新阶段。

公众科学服务既包括政府的规划管理、政策环境和设施条件建设,以及必要的监督与评估,也包括面向广大公众进行的正规教育和各种形式的非正规科学教育,以不断提高公众理解科学的水平和正确应用科技的技能。由于公众科学项目发起主体的多元性、参与方的广泛性和异质性、实施过程的复杂性和动态性,其运行机制和管理方式还有很多难点。但公众科学服务发展了科学传播的整体框架,深化了多元主体的互动性和科学的多元化认识,实现了公众理解科学、公众反思科学、公众参与科学多视角、多层面理念的整合,它是以政府为主导,以公众需求为导向,为更好地服务公众参与科学而逐步完善制度化保障的整体解决方案,更加注重政府和作为主體的公众在科普中的多元互动,将有助于提高科学传播的有效性[45]。在以知识经济为主要特征的当代社会,每个公民都需要对科学、科学的成就、科学的局限性、科技对社会的影响、制定公共科学决策的过程拥有一定的获知和理解,每个公民都需要科技服务,并享有获取科学信息、享受科学发展成果等的基本权利。面向公众的科学服务是在以人为本和促进人的全面发展原则的指导下,以公众自身的科技需求为导向,以保障公众享有科技成果和参与科技事务的权利为主旨,以提升公众科学素质、推动社会科学发展为目标,以政府为主导,包括企事业单位、社会团体(协会、学会)、社区及公民多主体参与提供的公共科技产品和服务[46]。因此,公众科学服务阶段将是一种“体系整合模型”,也可称之为“需求满足模型”或“多元互动模型”。

6 结论

本文回顾了具有代表性的国内外科学传播发展的理论和实践,结合我国科学传播的基本情况和实践中面临的问题,在科学传播“三阶段论”的基础上,以优化和完善中国科学传播发展路径为目的,提出科学传播的“五阶段论”(见图1)。

6.1 科学传播的五个阶段

随着科学传播理念的发展和实践的深入,使用科学传播笼统地概括继公众理解科学之后的所有最新发展已不合时宜。首先,科学传播是区别于传统科普并与现代科普相当的一个概念,它与时代局限性较强的公众理解科学不在一个范畴上,前者包含后者。其次,公众理解科学思想的引入是我国科学传播(或现代科普)理念形成的动因,我国科学传播内涵的核心正是公众理解科学,前者基于后者。当然,这五个阶段并非严格地按照时空次序进行划分,多阶段重叠是现实状况,且第三至第五阶段也尚未达成理想状态。但这五个阶段基本能够反映出国内外科学传播发展的总体趋势。从传统科普到公众科学服务是科学传播理念逐步更新、内涵不断丰富、主体渐趋多元、范畴日益扩展的发展历程,它将少数人的精英科学转变为多数人的公共科学,并实现了科学传播模式从传者中心向受众中心的转移。

6.2 我国科学传播的不足

虽然我国科学传播理念基本能够与国际保持一致,但在科学传播研究和实践方面与西方发达国家仍然存在较大差距。第一,我国的科学传播研究在国际学术界缺乏话语权,前四个阶段基本来自国际科学传播理念变化的影响,主要是用国际主流理论探讨中国科学传播的问题和缺陷,局限的中国视角很难进入国际科学传播主流话语体系。第二,我国政府主导的科普活动仍存在“重组织,轻效果”的倾向,虽然在互联网技术的支持下,我国的科学传播方式有了巨大的创新,但传统的科普理念使得科学传播活动仍不够重视公众的反馈,缺乏对受众传播效果的评估。第三,我国科学传播的核心问题是缺乏企业的参与,近年来,虽然科普产业的发展使这一情况有所缓解,但仍没有产生本质的改变。国外发达国家并没有生硬性地将科普产业作为独立的体系,而是通过品牌企业将科学传播自然地渗透到各个行业中去,形成了“企业示范—行业渗透—产业融合”的企业参与科学传播的生态机制。第四,我国科学家参与科普的动力仍然不足,据调查,英国74%的科学家和工程师在一年中至少参与一项科学传播或公众参与活动[47]。而我国科技宏观政策和科技管理体制对科学传播的忽视,造成我国科学家缺乏从事科学传播的渠道和经费,尤其是科研考核的压力和相应激励的缺乏,使得科学家没有精力和动力参与科学传播。同时,由于缺乏相应的训练和培训,我国科学家的科学传播能力普遍不强。

6.3 公众科学服务体系建构

构建相对便捷化、网络化、市场化的公众科学服务体系,是破解我国科学传播和科技创新难题的新探索。在新型知识生产的大科学背景下,公众科学服务体系应包括国际化学术交流、政府科技咨询、公众科学文化教育、企业技术推广和科学传播激励与培训5个平台。国际化科学传播交流平台有助于快速提升我国科学传播研究的理论水平;政府科技咨询平台,是将科学精英知识和可靠知识转变为社会公共知识和稳健知识的有效手段;公众科学文化教育平台有利于提高公民科学文化素质,是推动公众参与知识共享、文化交流及社会协商的重要渠道;企业技术推广平台有助于激发科普产业活力,完善国家创新体系;科学传播激励与培训平台有助于促进科学家和科研机构科学传播能力的提升,使其更加踊跃地投身到科学传播的实践中。总之,公众科学服务体系通过恰当的方法、媒介、活动和对话,以提高公民科学素质为直接目标,以期引发公众对科学的一种或多种情感反应,提升公众参与科学事务和改善生活质量的能力,营造科学文化包容性和谐氛围,从而提高国家自主创新能力和社会可持续发展水平。

参考文献

[1] 刘华杰. 整合两大传统:兼谈我们所理解的科学传播[J]. 南京社会科学,2002 (10):15-20.

[2] 任福君,陈玲,等.中国科普研究进展报告(2002–2007)[M].北京:科学普及出版社, 2009:5.

[3] 樊洪业. “科普”本义——面向公众的科学通俗化[N].科学时报,2004–01–30.

[4] 樊洪业. 解读“传统科普”[N].科学时报,2004–01–09.

[5] 吴国盛.當代中国的科学传播[J].自然辩证法通讯,2016,38(2):1-6.

[6] 刘华杰. 科学传播的三种模型与三个阶段[J]. 科普研究,2009,4(2):10-18.

[7] 李大光.关于公众理解科学或科普的一些思考[J].科普研究,1996(2):1-9.

[8] 田松. 科学传播——一个新兴的学术领域[J]. 新闻与传播研究,2007(2):81-90,97.

[9] Shortland M.倡导科学:素养和公众理解[J].杨燕,译.科学对社会的影响,1989(4):3-12.

[10] Astmov I. Science and the Public[J].Nature,1984(121):18.

[11] 毕颖,赵健.让公众理解科学——访著名发明家张开逊教授[J].科技与出版,1993(2):25-26.

[12] 李大光.关于“公众理解科学”或“科学普及”的一些思考[J].科学,1996,48(6):48-51,3.

[13] 朱效民.什么是公众理解科学[J].科学学与科学技术管理,1999(4):49-51.

[14] 李大光.中国公众科学素养研究20年[J].科技导报,2009,27(7):104-105.

[15] 刘华杰.公民科学素养测试及其困难[J].北京理工大学学报(社会科学版),2006(1):12-18.

[16] 曾国屏,李红林.生活科学与公民科学素质建设[J].科普研究,2007,2(5):5-13.

[17] 何薇,张超,任磊,黄乐乐.中国公民的科学素质及对科学技术的态度——2020年中国公民科学素质抽样调查报告[J].科普研究,2021,16(2):5-17.

[18] 翟杰全,杨志坚.对“科学传播”概念的若干分析[J].北京理工大学学报(社会科学版),2002 (3):86-90.

[19] 尹兆鹏.科学传播理论的概念辨析[J].自然辩证法研究,2004 (6):69-72,77.

[20] 杨尚鸿,我国公共科学传播理论与实践初探——以2009国际天文年日全食多路联合直播为例[J].人文杂志,2010(1):158-162.

[21] 翟杰全.科技公共传播:知识普及、科学理解、公众参与[J].北京理工大学学报(社会科学版),2008 (6):29-32,40.

[22] 樊春良,姚雪婷,杜鹏,等.“十二五”时期中国公众参与科技决策的需求和发展措施研究[J].中国软科学,2011(6):79-86.

[23] 张立,王海英.走向混合论坛的科学治理——公众参与科学的进路考察[J].江苏大学学报(社会科学版),2011(3):16-20.

[24] 李淑敏.国外科学家科学传播能力培训的策略与启示——以ESConet为例[J].自然辩证法研究,2019,35(9):42-48.

[25] 党伟龙,刘萱.英美科学传播奖项述评[J].科普研究,2012,7(4):67-76.

[26] 王大鹏,李红林.科学传播领域三大国际会议的研究及其启示[J].科学文化论,2014,11(5):114-123.

[27] 孟强.公众参与科学——兼谈科学的民主化[J].民主与科学,2008(3):35-39.

[28] 贾鹤鹏.谁是公众,如何参与,何为共识?——反思公众参与科学模型及其面临的挑战[J].自然辩证法研究,2014,30(11):54-59.

[29] 王明,郑念,汤书昆.“大众创业、万众创新”语境下社会公众参与科学文化建设的路径研究[J].科普研究,2016,11(2):11-15,23,96.

[30] 孙秋芬,周理乾.走向有效的公众参与科学——论科学传播“民主模型”的困境与知识分工的解决方案[J].科学学研究,2018,36(11):1921–1927,2010.

[31] 习近平.为建设世界科技强国而奋斗——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2016.

[32] 宋昕月.基于网络媒体的公众参与科学传播模型[J].今传媒,2017,25(7):53-55.

[33] Dickinson J L,Shirk J,BonteR D,et al. The Current State of Citizen Science as a Tool for Ecological Research and Public Engagement[J].Frontiers in Ecology & the Environment,2012,10(6):291-297.

[34] European Commission. Green Paper on Citizen Science for Europe:Towards a Society of Empowered Citizens and Enhanced Research[R]. 2013.

[35] Research and Innovation Funding 2014–2020[EB /OL].[2020–08–10]. https://ec.europa.eu/digital -single -market/en/news.

[36] 胡昭陽,汤书昆.众包科学:网络时代公众参与科学的全新尝试——基于英国“星系动物园”众包科学组织与传播过程的讨论[J].科普研究,2015,10(4):12-20,34.

[37] About CitizenScience.gov[EB/OL].[2020–08–10]. https://www.citizenscience.gov/about/.

[38] 苏幼停,许春漫.美国高校图书馆公众科学服务实践及启示[J].图书情报工作,2019,63(3):129-137.

[39] 王孝炯,汤书昆,刘萱.助力公共科学服务 提升公民科学素质[J].科学与社会,2016,6(2):18-24.

[40] 徐善衍.要重视公共科学服务体系建设[N].大众科技报,2007–07–17(A01).

[41] 李正风.加强“公共科学服务体系”建设的意义[J].科普研究,2007,2(4):7-8.

[42] 中国公众科学项目平台[EB /OL].(2018–02–10)[2020–08–10].http://gongzhongkexue.weebly.com/.

[43] 黄敏聪.公民科研的兴起及图书馆的角色[J].图书情报工作,2014,58(14):59-62.

[44] 吴江江.国外公民科研的科学传播模式研究[J].新闻世界,2013(7):311-314.

[45] 黄婷,邱德胜.从“科学普及”到“公共科学服务体系”[J].社会科学家,2011 (1):129-132.

[46] 谢莉娇,徐善衍.面向公众的公共科技服务及其价值探析[J].科技进步与对策,2010(17):6-9.

[47]李大光.英国科学家和工程师对科学传播的影响调查[J].科普研究,2007,2(3):59-64.

(编辑 颜 燕)

收稿日期:2020-06-22

基金项目:中国科普研究所“科学文化相关问题研究”课题资助(2015kps3.1-1)。

作者简介:李黎,中国科学技术大学人文与社会科学学院博士研究生、浙江金融职业学院讲师,研究方向:科学传播与科普文化产业,E-mail:lili521@mail.ustc.edu.cn。