2000~2015年吐鲁番市高昌区景观格局及生态风险变化分析

孙桂丽,王 立,李 雪,王志强,赵芳芳,白一纯

(1.新疆农业大学 林学与园艺学院,新疆 乌鲁木齐 830052;2.新疆农业大学 干旱区林业生态与产业技术重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830052;3.吐鲁番市高昌区林业局,新疆 吐鲁番 838000)

0 引言

景观格局指构成景观的生态系统或土地利用/覆被类型的形状、比例和空间配置。它是景观异质性的具体体现,又是各种生态过程在不同尺度上作用的结果[1-3]。景观格局包括时间格局和空间格局两个角度[3]。景观格局指数是高度浓缩的景观格局信息,同时也是反映景观结构组成、空间配置特征的简单化指标[4]。生态风险是指一个种群、生态系统或整个景观的正常功能受外界胁迫,从而在目前和将来减少该系统内部某些要素或其本身的健康、生产力、遗传结构、经济价值和美学价值的一种状况[1-2]。景观格局是生态过程的载体,生态过程中包含众多塑造格局的动因和驱动力[3]。景观格局与生态过程相互作用,驱动着景观的整体动态,并呈现出一定的生态功能特征[4-5]。景观是表现生态变化的基础,景观结构和功能变化引起区域相应生态变化的反应,分析区域生态变化离不开景观格局的分析[6-8]。由于人类对自然资源和环境影响的加剧,生态系统面临着严峻的考验,呈现出结构性破坏和功能紊乱的特点,因此景观格局及生态风险变化是现今生态学研究的核心内容之一[1-3,9]。

从国外研究趋势来看,借助GIS空间分析技术,以生态、污染源等风险因素为研究对象,对不同区域不同尺度的生态风险进行评价的居多[8,10]。20世纪90年代开始我国学者在生态风险研究领域主要以指标选取为主,将统计数据和调查数据结合并用数学模型进行定量模拟,得出研究区不同空间表面具体的生态风险值[11];随着3S技术的发展,目前利用遥感(RS)和空间分析方法研究生态风险的较多,如张学斌[12]、刘琪[1]、魏伟[2]、巩杰[13]等以不同分辨率的影像为数据源,采用空间叠置和插值方法研究生态风险空间格局。近年来针对干旱区的生态风险研究逐渐增多[12-16],本研究正是基于绿洲区是干旱地区人类活动的载体,只有准确认识并评价当前绿洲区的生态环境状况,才能更好地开发、保护和利用绿洲。目前吐鲁番高昌区生态环境状况如何?怎样从景观层面上借助空间统计方法分析评价研究区生态风险?本研究将基于3S技术,利用遥感数据结合Fragstats 4.2软件从时间和空间的角度对区域的景观格局进行分析,并评价其生态风险状况。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

数据是从地理空间数据云提供的landsatETM+与landsat OIL的2000、2005、2010、2015年4期遥感数据。根据吐鲁番市土地类型图和结合国家颁布的《土地利用现状分类》(GB/T 2010─2017)及《2014年吐鲁番土地利用总体规划文本》将高昌区土地类型划分为7类分别为林地、草地、园地、耕地、水域、建设用地、未利用土地。运用ENVI 5.3对图像目视解译,通过监督分类、样本的分离度都大于1.8,每期的kappa指数都大于0.83达到了解译精度的要求。为提高求算生态风险指数的精度,并将其进行空间可视化表达,利用DEM对研究区绿洲地形、坡度等进行综合对比后发现1 km是比较理想的研究尺度。因此,将研究区划分10 km×10 km采样格网,共164个格网,将解译得到的景观类型转换成栅格,在Fragstats软件中计算生态风险小区的生态风险值,然后进行格式转化,并将每个格网的中心点值作为整个格网的值,计算出每个生态风险小区的生态风险值后,采用空间叠置方法计算绿洲区生态风险值,最后将所有中心点值进行空间插值。

1.2 研究方法

景观作为一个整体具有其组成部分所没有的特性[17-18]。而景观格局指数可以在斑块、类型和景观3 个层次上反映景观结构组成和空间配置某些方面特征定量指标[19-22]。景观格局指数众多,但单一指数表征的景观格局特征有一定局限性,而选择过多,景观格局指数之间又会存在冗余[23]。因此,本文参照前人相关研究[24-27],运用Fragstats 软件选取了8个类型水平和6个景观水平上的景观格局指数来表征吐鲁番市高昌区的景观格局。

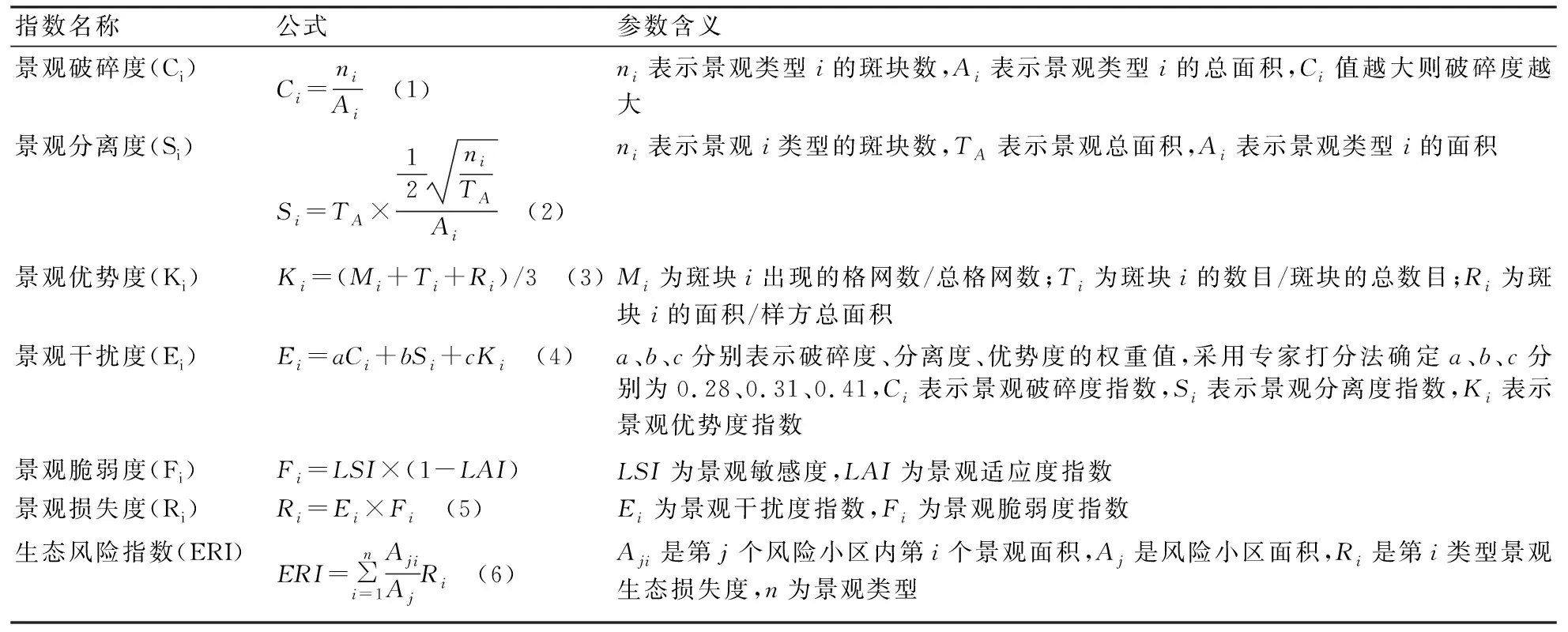

利用Fragstats 4.2分析斑块类型水平景观格局指数(Class level index)[28],选择景观类型要进行适应性检验,计算分析得到不同土地类型斑块数(NP)、斑块密度(PD)、斑块面积(CA)、平均斑块面积(MPS)、破碎度(Ci)、分离度(Si)、优势度(Ki)和干扰度(Ei)。分析景观水平指数(Landscape level index)获取最大斑块指数LPI、蔓延度(CONTAG)、聚集度指数AI、景观形状指数(LSI)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)等景观格局指数[29-30]。

生态风险评价是一个预测人类活动对生态系统结构、过程和功能产生不利影响可能性的过程,是发现、解决生态环境问题的决策基础,由于不同景观格局指数在不同程度上对景观生态风险都有一定的影响,不同的景观对生态系统的抵抗力也是不同的。本研究以表1的斑块水平景观格局指数和景观格局指数为基础,统计每个生态风险小区内各景观类型的面积和斑块数,计算得到研究区内各个景观类型的破碎度、分离度、优势度,通过分别赋以权重值,得到景观干扰度指数。通过专家打分法得到各景观类型的脆弱度指数,并以此计算损失度指数,最后通过统计每个风险小区内各景观类型的面积比例,构建生态风险指数模型,得到各生态风险小区的生态风险指数(Ecological Risk Index,ERI),通过各景观格局指数和不同景观面积叠加来综合反映不同景观所受到的生态系统的风险程度[31-33]。

表1 景观格局指数及生态风险计算公式

2 结果与分析

景观格局变化是基于斑块变化,所以本研究以斑块水平研究为基础,通过景观格局变化,反应区域景观生态风险变化。

2.1 斑块水平景观格局指数

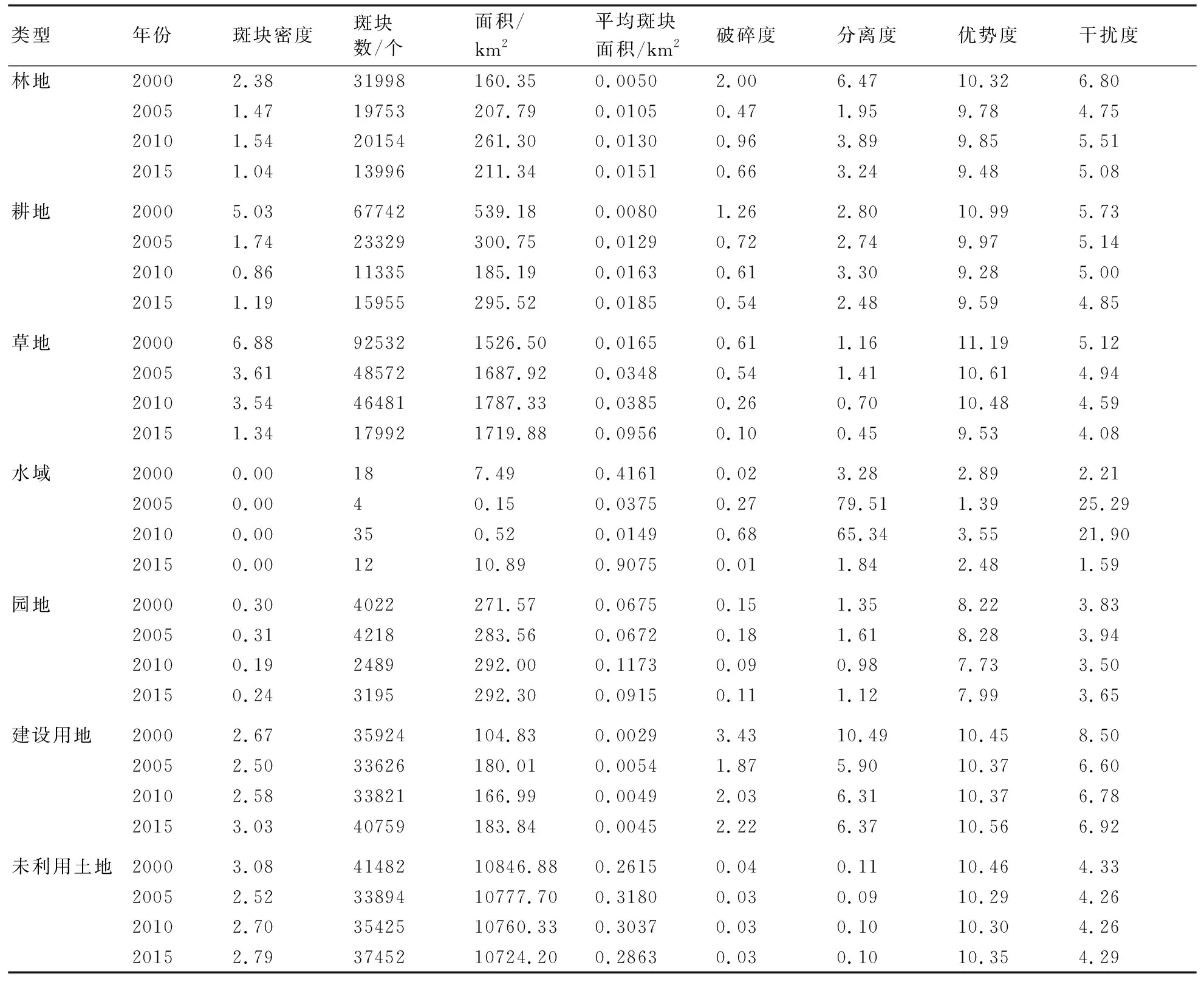

由表2可知,在这15 a内景观类型斑块密度(PD),除建筑用地以外,均呈现减少趋势,其中草地、耕地变化最为显著,斑块密度分别减少了80.52%、76.34%,其次是林地,减少56.30%,园地、未利用地斑块密度减少不明显,建筑用地斑块密度呈现先减少后增加趋势。斑块数(NP)只有建设用地呈增加趋势,其他景观类型的斑块数均呈减少趋势;从面积(CA)变化来看,由于城镇的快速扩展,2015年与2000年相比建设用地面积增长了75.96%,建设用地大规模增长的同时,耕地这一景观类型的比重有大幅度的降低,减少了45.19%,耕地面积呈现先降低后增加的趋势,总体呈减少趋势,与此同时,林地、草地、园地、水域均有一定程度增加,而绿洲区的优势景观类型仍是耕地、草地,但园地也逐渐成为优势景观。各景观类型平均斑块面积(MPS)也均呈增加趋势,说明高昌区绿洲各类景观呈连片状发展,景观连通性在不断加强。

在2000~2015年间,高昌区绿洲的景观格局发生较大变化(表2),就景观破碎度而言,2000年建设用地的破碎度最高(3.43),其次为林地、耕地、草地、园地,未利用地、水域的破碎度较低,分别为0.04、0.02。经过15 a的变化,除水域、林地外2015年所有景观类型的破碎度均降低,其中变化最大的是林地,破碎度降低了67%,其次是耕地,破碎度降低了57%。破碎度均降低表明:研究区斑块间的连通性增加、整体性加强、斑块的不稳定性减少,这与表2分析结果相一致。

表2 2000~2015年吐鲁番市高昌区斑块水平景观格局指数

在2000~2015年间,分离度指数的变化较破碎度指数而言较为复杂(表2),建设用地分离度指数呈现先急剧减少后缓慢增加的趋势,从2000年到2005年分离度指数由10.49降低到5.90,之后缓慢增加,表明建设用地经历了由分散到集中再到分散的过程,与人类活动对景观的干扰程度由增强到减弱的变化趋势有关,人类活动的强烈干扰改变了土地自然状态,导致其原本的斑块空间不断分散和破碎化(表2)。林地的分离度指数呈现波动变化,但总体呈减少趋势(图1),水域的分离度变化更为剧烈(图1),2005、2010年与2000年相比急剧增加,增加幅度高达23.24倍和18.92倍,分析其中的原因发现这与区域水域面积的变化高度一致,高昌区主要的水域为艾丁湖,由于人类活动的影响,艾丁湖1993年以后成为一个季节性湖泊,每年绝大多数时间都处于没水的状态,湖面2000年有所恢复,达75 km2,但2013年5月,艾丁湖又完全干涸,湖区裸露盐化面积达90 km2,一直到2015年才有所恢复。说明随着绿洲区城市的进一步发展,所带来的各景观分离度的变化表征着生境的变化,是不容忽视的。

景观优势度是衡量斑块在景观中重要地位的一种指标,在吐鲁番高昌区绿洲内,除水域以外,不同景观类型其优势度大小差别不是很大,从时间变化上来看,2000~2015年间,其变化也不大,从表1可以看出,从2000~2015年间,草地的优势度相对略高,林地、草地优势度呈减少趋势,而水域的优势度一直处于最低值。通过分析对比发现(表1),2000~2015年间,水域的干扰度变化最大,呈现先急剧升高,后又急剧降低,2005、2010与2000年相比,水域干扰度分别提高10.44倍、8.91倍(图1),这仍与艾丁湖水面面积变化有关,其他景观类型的干扰度基本呈现降低趋势。综合分析发现,吐鲁番高昌绿洲边缘存在大量未利用地,景观干扰度变化较大区域主要集中在绿洲核心区域的边缘地带,这些区域属于生态敏感区,自然和人为等综合因素造成景观干扰度的空间变化较为明显,需提高警惕,加大生态恢复力度,以免退化为裸地和沙地等,造成绿洲区沙漠化的危险。

图1 2000~2015年吐鲁番市高昌区林地、水域斑块水平景观格局指数

从表2、图1可以发现,15 a林地变化趋于稳定发展,变化幅度依次减小,景观完整程度增强;草地变化较大,15 a内干扰度减少了1.04,景观完整程增加。林地、草地、园地及耕地这些农林用地斑块增加数量大于减少的数量,耕地面积是减少,平均斑块是增加。由于推行的退耕还林还草政策,农林用地中耕地面积减少,斑块减少的幅度大变化大,2000~2005年、2005~2010年、2010~2015年平均斑块面积分别呈减少0.0049 km2、0.0034 km2、增加0.4916 km2的变化。通过对景观结构分析发现,绿洲区景观格局演变特征主要是荒漠化景观和绿洲化景观逐渐分异,其根本原因是气候这一最基本和最长久的自然因素所造成,加之降水稀少、蒸发量大,有限的水资源数量和分布状况难以满足绿洲区各景观类型发展生存所需,水资源成为控制景观荒漠化进程和绿洲化进程的主导因子,随着社会的不断进步,人类生产活动成为促进本地区景观面貌改变的最活跃力量之一。

2.2 高昌区景观水平格局指数分析

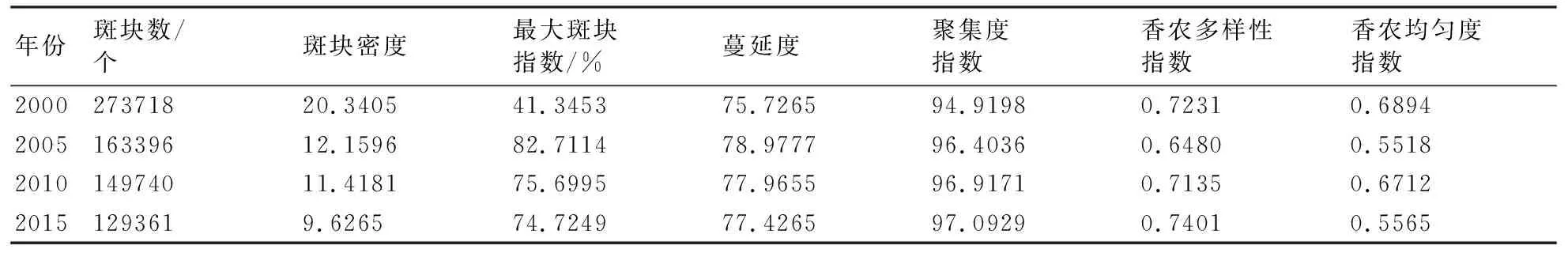

基于景观水平动态变化,获取斑块总数(NP)、斑块密度(PD)、蔓延度(CONTAG)、最大斑块指数(LPI)、聚集度指数(AI)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)(表3、图2)。

由表3及图2可知,2000~2015年高昌区景观格局变化很大。斑块数是呈减少趋势,斑块数减少幅度2000~2005年最大,减少幅度为40.3%,2005~2010年斑块数量减少幅度为8.36%,2010~2015年减少幅度为13.61%。2000~2015年斑块数总共减少了144357个,斑块数整体减少明显,说明破碎化程度降低;斑块密度的变化趋势与斑块数量基本一致,2000~2005年、2005~2010年、2010~2015年斑块密度分别减少了8.18%、0.74%、1.79%。最大斑块指数2000~2015年整体呈现先急剧增加后减少趋势,2005年比2000年增加了1倍多,表示高昌区优势景观类型未利用土地不断扩展变化,扩展幅度大,2005~2010年、2010~2015年分别减少了7.0119、0.9746,表示高昌区优势景观未利用土地类型出现扩展变化,2005~2010年未利用土地开始出现缩小变化,未利用土地面积减少,未利用土地分离度增加,所以未利用土地缩小变化,与上述结论相符。

图2 2000~2015年吐鲁番高昌区景观水平指数变化

表3 2000~2015年吐鲁番市高昌区景观水平景观格局指数

2000~2015年吐鲁番高昌区景观蔓延度变化不明显。与最大斑块指数变化相同,蔓延度变化最大的是2000~2005年呈现增加变化趋势,增加了3.2512。2005~2015年缓慢减少,减少了1.5512。蔓延度变化,前5 a蔓延度呈增加趋势,在此期间小斑块数多,表明研究区内各景观类型聚集程度有所降低,主要原因可能是耕地景观转化为未利用土地;后10 a蔓延度缓慢减少主要原因可能是景观类型趋于稳定发展。2000~2015年吐鲁番高昌区聚集度指数呈现缓慢增加趋势,前5 a的变化,主要是人为对景观类型影响,高昌区全面退耕还林还草,耕地面积减少,大量种植树草、种草。高昌区香农多样性指数总体呈现先降低后增加趋势,2000~2005年香农多样性呈现减少的变化,2005~2015年香农多样性增加变化,减少的程度小于增加的,说明优势景观类型所占份额减少,单一组分对景观的控制作用减弱,反映出研究区景观异质性增加。香农均匀度指数呈波动变化,2000~2005、2010~2015年香浓均匀度指数分别减少0.1271、0.1147,主要由于未利用土地及农林用地类型变化所引起,2005~2010年增加了0.1194,主要是由于未利用土地减少导致。

斑块和景观类型面积呈现均衡的发展,这些可能原因是优势景观未利用土地所占比例减少,景观丰富度增加的同时区域生态稳定发展。

2.3 景观生态风险评价

生态风险评价是基于一种或者多种外界因素导致的可能会发生的或者正在发生的对生态环境产生不良影响的评价方法,其重点为评价人类活动在生态环境中产生的不良影响[1],土地资源开发利用,建设用地的快速扩张都对吐鲁番市的生态安全带来影响。

为了分析吐鲁番市高昌区景观生态风险的空间分布特征,利用表1中的公式计算出每个风险小区的景观生态风险值,将每个生态风险评价单元的ERI作为其中心点的属性值,利用ArcGIS地统计模块中的普通克里金插值得到其景观生态风险的空间分布。并结合区域实际情况和4个时相的ERI指数,利用自然断点法将吐鲁番市高昌区的ERI划分为5个生态风险等级,并计算了各生态风险级别所占的面积,以便直观描述研究区内生态风险的时间、空间分布情况。

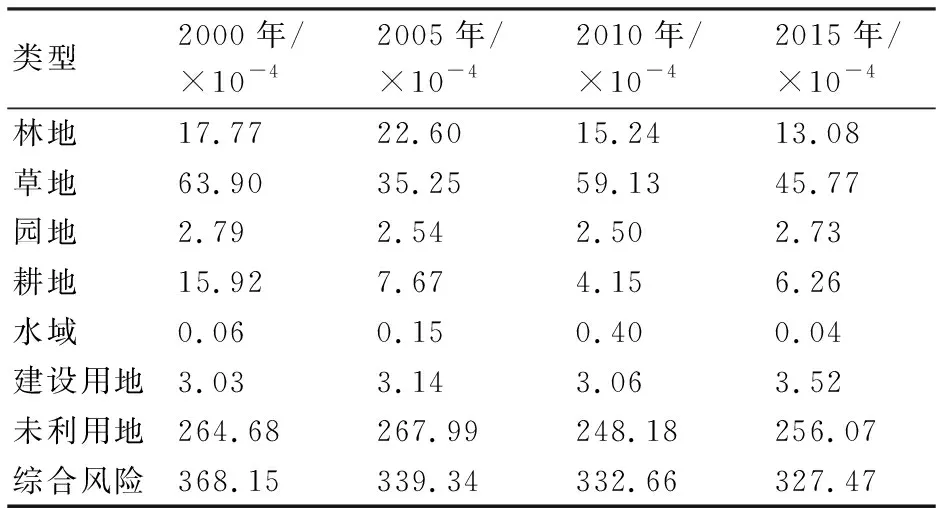

2.3.1 景观生态风险时间变化 由表4可知,综合风险呈减少趋势,从单一土地利用类型来看,风险值最小的是水域,其次是园地和建设用地,风险值最大的是未利用地,多为流动沙丘或沙化土地,表明其景观格局计算的合理性,与实际相符。

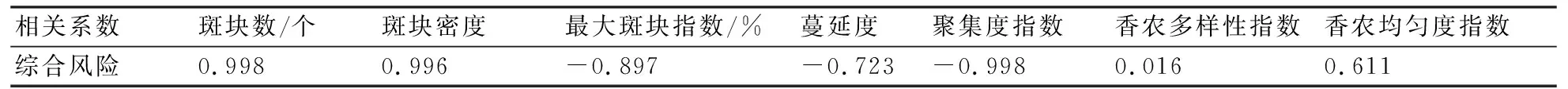

2010~2015年林地风险值先增加后减少,但变化幅度不大;2010~2015年草地风险值减少13.36×10-4,减少幅度较大;分析林地和草地风险值减少原因,据表4和研究区实际情况推测可能主要是由于2003年退耕还林还草政策的实施,耕地面积减少,林地草地面积增加,分离度、斑块个数、干扰度减少。园地风险值呈U形变化,耕地风险呈现先急剧减少后缓慢增加,结合表2、表4发现2000~2015年耕地和园地的干扰度、破碎度和损失度减小,风险降低;水域的风险值呈现倒V形变化,建设用地风险呈轻微波动变化;未利用地风险呈现波动变化。从表5可以看出:斑块数、斑块密度、最大斑块指数和聚集度指数对景观生态风险影响较大。

表4 吐鲁番市高昌区不同景观类型风险值

表5 景观生态风险与景观格局指数相关性分析

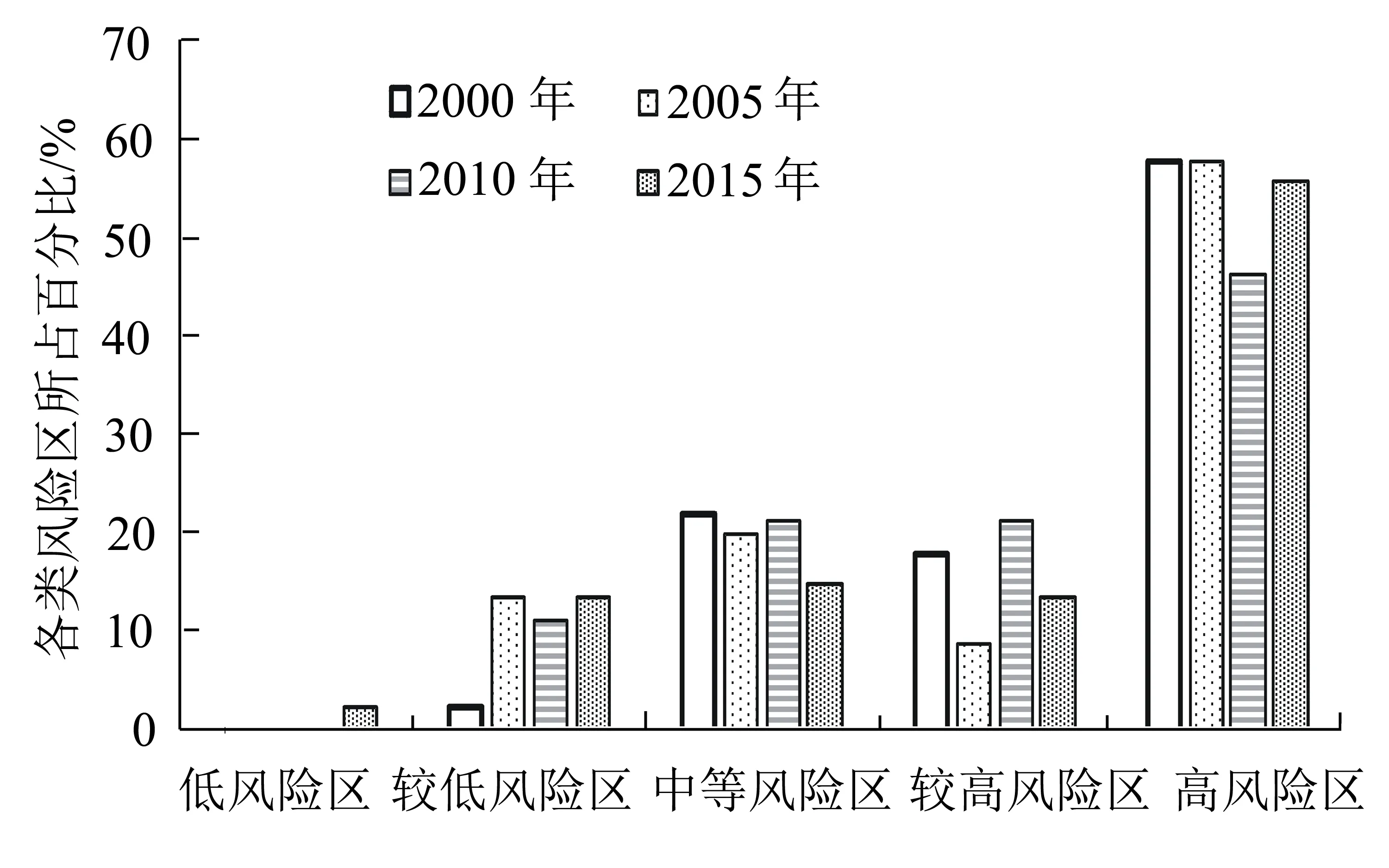

从各等级变化来看,由图3可以看出,生态风险区以高风险为主,除2010年外,占比均在50%以上;低风险比例较低,面积较少,但2015年低风险区面积、比例增加明显,由2000年的0.28 km2增加到2015年的310.76 km2;较低风险2000~2015年面积、比例增加也较显著,由2000年的2.34%增加到2015年的13.44%;中等风险和高风险区面积、比例下降,分别由2000年的21.82%、17.87%下降到2015年的14.83%、13.40%;研究期间总的变化趋势是低风险区、较低生态风险面积增多,而高风险面积呈减少趋势,研究期间中等生态风险和较高生态风险等级的面积减少,总体生态风险呈下降趋势,说明绿洲区部分区域生态风险降低的同时,其他区域生态风险有所提高。

图3 2000~2015年吐鲁番市高昌区各类风险面积百分比变化

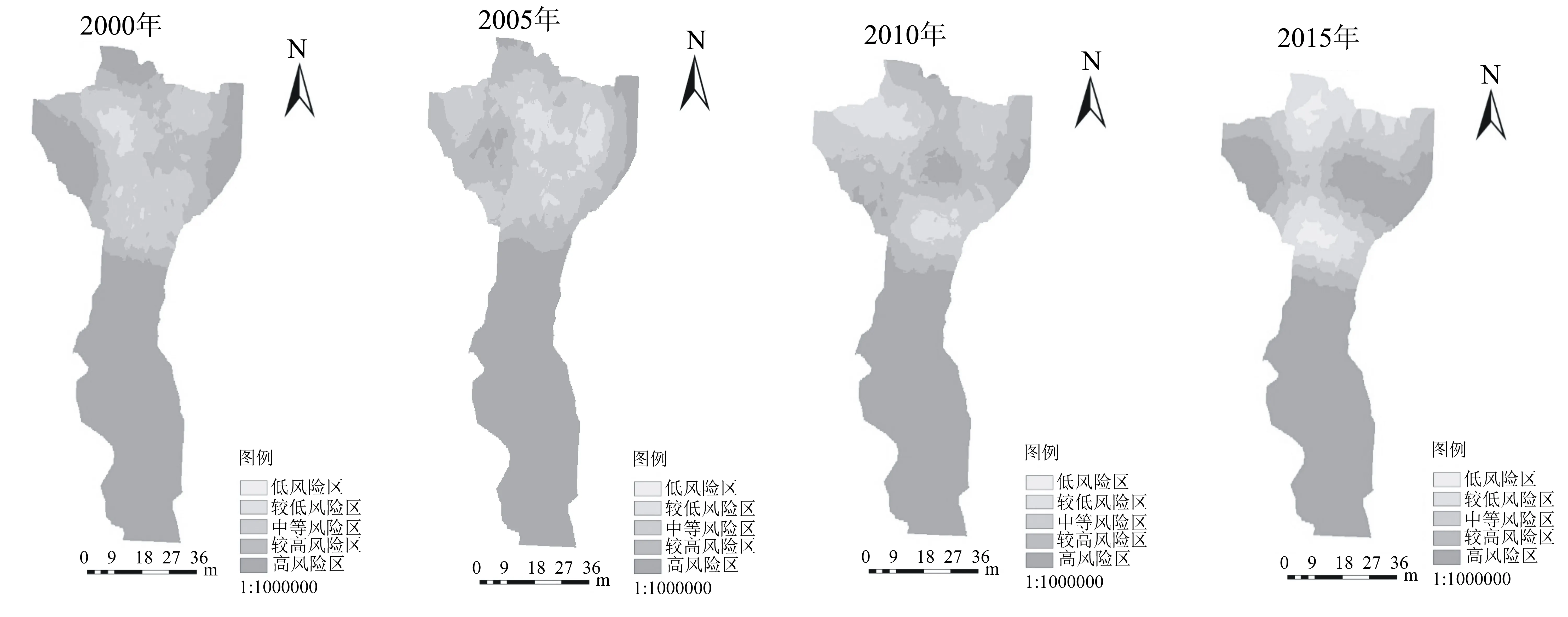

2.3.2 生态风险空间变化 通过景观格局变化,利用表1中的公式,统计并计算获取区域内各景观类型相对应的风险值,根据风险值变化,在ArcGIS 10.0中将生态风险值从小到大按照自然断点法重分类把研究区的生态风险分为低风险区、较低风险区、中等风险区、较高风险区和高风险区5个风险等级,其空间分布情况如图4所示。

图4 2000~2015年吐鲁番市高昌区景观生态风险

从分布上来看,4个时期的生态风险,研究区南部生态风险状态较为稳定,风险等级基本没有明显变化,且风险等级较高,比较敏感且变化区域主要分布北部,生态风险变化较为明显,且相对南部来看,风险等级较为复杂多样,但大部分生态风险等级较低,且分布情况也在不断变化,边缘地区生态风险由高/较高变化为中/较低转化,原因可能与整个区域大体是北高南低,艾丁湖水域位于南部,北部为博格达峰山区,是区域的主要水源。2000~2015年期间,吐鲁番市高昌区生态风险变化显著。生态风险经历了从高到低的转变,生态整体趋于好转。结合4期的土地利用类型分布情况发现低风险区的土地利用类型以草地和园地为主,这是因为草地和园地生态系统结构较为稳定,抵抗外界干扰能力较强,受人类活动影响较小;风险高的区域集中分布于未利用地,主要为荒漠,荒漠生态风险较高主要是与其自身生态脆弱性有关。研究期初,北部高风险区和较高风险区分布较为广泛,后集中分布于北部的东南和西南部。较低生态风险区在研究期初分布也较为分散,期末主要分布于北部边缘和中部地区。

3 结论

本研究以吐鲁番市高昌区2000~2015年4期30 m分辨率的遥感图像为基础,通过一系列的图像预处理,解译所运用Fragstats 4.2景观格局指数计算景观格局指数。

(1)2000~2015的15 a内7种景观类型斑块数量呈现减少趋势,平均斑块面积增加,斑块密度呈减少趋势,研究区景观完整程度增加。景观聚集度呈现先减少后增加;香农多样性指数总体呈增加趋势;香农均匀度指数整体呈现减少;斑块和景观类型面积呈现均衡的发展,景观丰富度增加,区域生态环境向良好稳定方向发展。

(2)2000~2015年4个时期的生态风险,研究区南部生态风险状态较为稳定,风险等级基本没有明显变化,且风险等级较高,主要为未利用地,大多为荒漠,其生态风险较高主要是与其自身生态脆弱性有关。北部生态风险变化较为明显,风险等级也较为复杂多样,但大部分生态风险等级较低;总体来看,高、较高生态风险区面积减少,低、较低生态风险区面积增加,区域整体生态风险呈降低趋势。