食品安全视角下我国农药监管政策的需求分析

邵宜添

(浙江财经大学 中国政府管制研究院,浙江 杭州 310018)

0 引言

改革开放以来,我国在“谷物基本自给,口粮绝对安全”的战略背景下,推进农业供给侧结构性改革,粮食产能不断增强、粮食安全保障更加有力。而粮食生产具有的天然弱质性决定了其需要政府的支持和保护[1],如政府实施农业补贴政策对农资投入产生了积极影响,不仅改变了农药等农业投入要素的数量和结构,而且影响了农业产值[2-3]。2015~2019年,我国年人均粮食产量为476 kg,明显高于原定400 kg的安全线(由FAO数据库所得)。农药等现代要素投入实现高产增产是我国农业发展的传统动能[4]。由于我国农业劳动力加速向城市转移,农药等农业生产要素便成为对劳动力投入的替代,这种替代也成为中国农业环境污染的历史渊源[5]。农民通过增施农药来规避病虫害风险,既增加了成本,又污染了环境,同时也对食品安全带来了威胁[6]。

我国多样化的资源禀赋决定了农业发展需要以高密度的现代要素投入来弥补耕地本体的不足。迫于14亿人口粮绝对安全的压力,我国逐渐形成了以提高单位耕地产能的增产模式。我国仅用9%的耕地养活了世界上近20%的人口,这一伟大成就背后会不会次生出一些发展问题?比如,农业产量和质量安全的关系?农业发展和生态环境的关系?短期效益和可持续发展的关系?我国农业增长伴生大量的农药施用[7],如2017年我国消费的农药占全世界的42.9%(由FAO数据库所得),1990~2018年间农药施用量翻了2.05倍(由《中国农药工业年鉴》(2017年)所得),但农药利用率并不高(2017年为38.8%,2015年为36.6%)(由《2018中国生态环境状况公报》数据、生态环境部土壤环境数据所得)。农业投入品的持续、过量施用引致了严重的资源环境危机[8],而环境的恶化反向威胁农产品的产量和质量安全,并形成负反馈循环[9]。

农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病虫、草及其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生产的化学合成或者来源于生物及其他天然物质的一种或几种物质的混合物及其制剂[10]。研究发现,伴随着农业结构调整,农药施用产生的环境问题可能越来越突出,从而导致农业环境绩效降低[11],而现代农业生产中农药的大量施用也是造成农业面源污染的主要因素之一[12]。因此,政府部门须对农药实施相应的监管政策。在一定意义上看,政府监管是政府向社会提供的一种特殊公共产品,是对被监管者采取的一系列行政管理和监督行为[13]。针对我国农药施用现状,2015年农业部印发了《到2020年农药施用量零增长行动方案》,对农业生产端的农药施用采取了命令性监管政策。2017年国务院修订实施了《农药管理条例》,为加强农药施用监管提供了强有力的法制保障。2017年,全国17个省(市)的48个市(县)建立了0.8万hm2以上的蔬菜、果树、茶叶等农药残留控制示范区(由《中国农药工业年鉴》(2017年)所得)。近年来,全国各地纷纷出台了农药施用规范和监管政策,浙江、山东、江苏、湖南、广东等多地实行高毒、剧毒农药购买实名制,其中2019年浙江就已基本实现农药实名制购买全覆盖。2020年2月实施的《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)新标准规定了食品中483种农药的7107项最大残留限量。

1 我国农药监管政策的演进

通过梳理近年来中央一号文件关于农药和政府监管的不同表述,可以看出各阶段国家对农药及相关监管政策有不同的要求,如表1所示。显而易见,近年来的农药监管政策愈加严格,而农药减量已成为我国农业政策改革的重要方向。政府对农药的监管已从基础的农药生产经营监管转向农产品质量安全的全过程监管,监管方式和内容已发生了根本性改变。

表1 近年中央一号文件关于农药及政府监管的不同表述

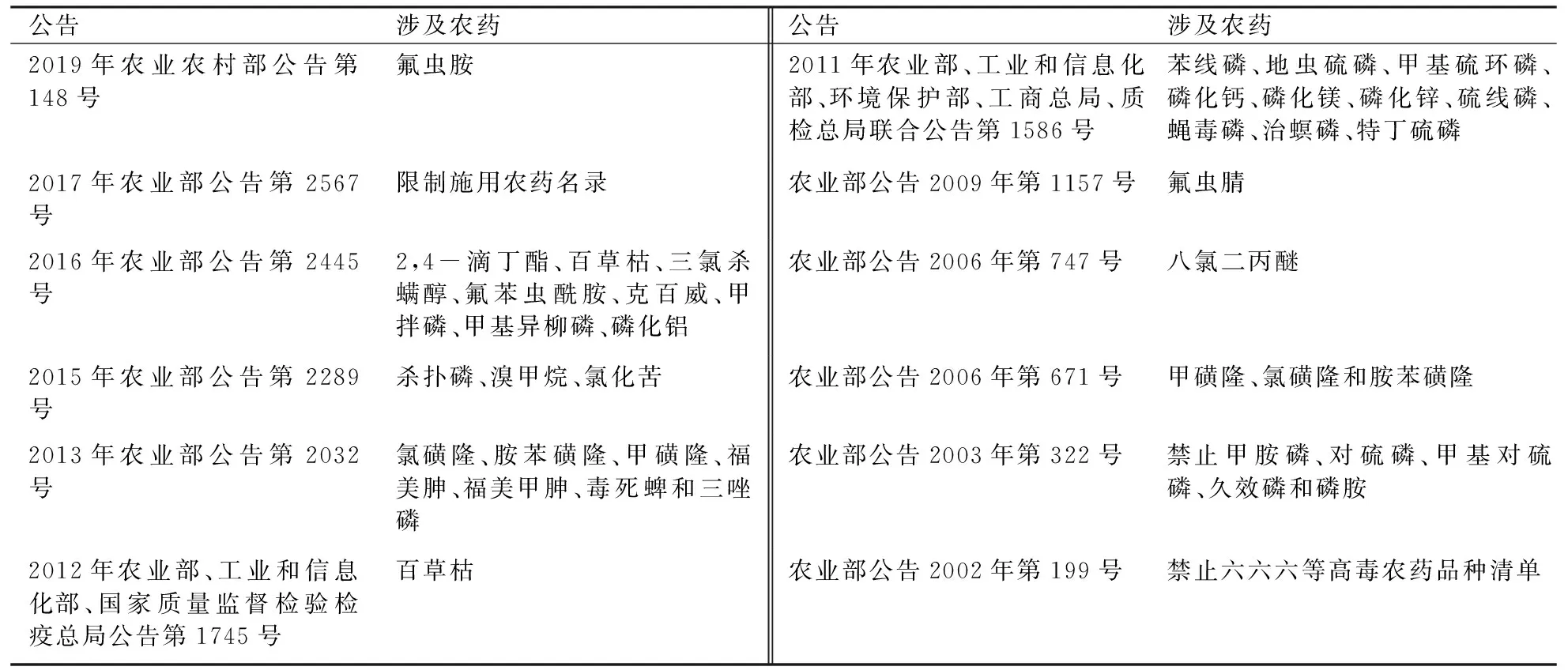

为加强对农药的监管,保障农产品质量安全和生态环境安全,根据《中华人民共和国食品安全法》和《农药管理条例》的相关规定,国家陆续出台了一系列涉及农药监管的公告,逐渐撤销了高毒农药的登记和生产许可,禁止高毒、高残留农药的生产、销售和施用,并限制了部分农药的施用范围,如表2所示。2017~2018年期间,农业农村部集中出台了农药登记、生产许可、经营许可、登记试验、标签和说明书等管理规定。

表2 近年国家出台农药监管的主要公告

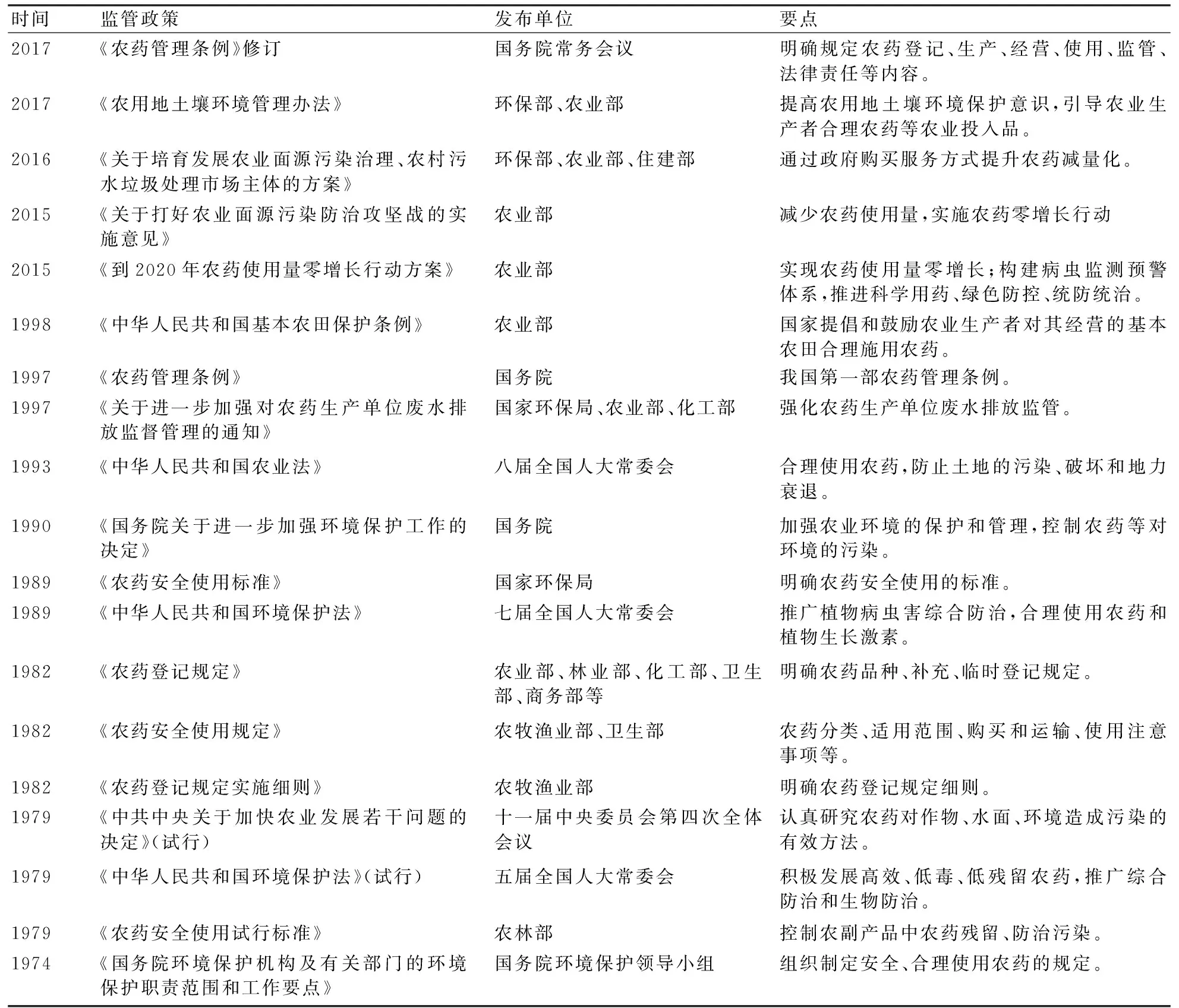

农药的施用与生态环境、农业发展、农田保护、面源污染等方面都息息相关。我国长期以来一直重视对农药的监管,历年来陆续发布了一系列针对农药使用、农药污染、农药残留、农药监管等政策,如表3所示。可以看出,我国农药监管具有很长的历史沿革,农药监管涉及多个政府部门,目前已形成了比较健全的农药监管办法。

表3 我国主要农药监管政策

综上所述,概括我国农药政策和政府监管政策演进过程,大致可分为4个主要阶段。我国农药政策导向:第一阶段为禁止高毒、高残留农药,第二阶段为推广高效、低毒、低残留农药,第三阶段为农药零增长,第四阶段为农药负增长。我国农药监管政策变迁过程:一是农药等投入品监管,二是基层农产品安全监管,三是食品安全监管体制改革,四是全过程食品安全监管。因此,农药监管是与我国农情发展相适应的循序渐进的过程,当前农药减量监管已成为我国农业政策改革的重要方向。

2 农药减量监管政策的理论和现实背景

习近平总书记在2017年中央农村工作会议上指出,要走质量兴农之路,实施质量兴农战略,加快实现由农业大国向农业强国的转变。而农药是影响农业质量的一个重要因素,规范的农药施用可以提升农产品的产量和品质,否则会直接或间接导致农产品质量安全问题,对人民生命健康和资源环境造成严重的影响。然而,长期以来,由于我国资源环境因素很难成为市场经济中微观主体发展农业的驱动力,农业生产经营主体缺乏保护资源环境的动力,因而保护和改善资源环境似乎只是政府的责任和行为[4]。王常伟等[14](2013)研究表明,宣传指导、种植监管等政府介入措施,并没有起到抑制菜农超量施用农药的作用,且菜农在超量施用农药的政策诉求方面存在一定的逆向选择。2015年以来,农业农村部和各省市陆续出台了农药零增长、农药减量政策。

2.1 农药减量监管政策的理论需求

2.1.1 农药施用负外部性导致的市场失灵理论 农药的不规范施用是指未遵守农药施用说明,存在过量施用、错误施用、未遵守安全间隔期等情况。农药过量施用对水体、土壤以及周边生态环境造成了直接危害[15-16]。农药规范化滞后和过密化施用导致农产品不安全生产现象频发,不仅严重影响了农产品质量安全,损坏消费者身体健康,更对生态环境造成巨大压力[17]。另据估算,我国每年废弃的农药包装物约有32亿多个,包装废弃物重量超过10万t,包装中残留的农药量占总质量的2%~5%[18]。王洪丽等[19](2016)通过调查吉林省稻农显示,只有49.5%的农户能够做到销毁农药包装物处理。此外,农药的不规范施用直接加剧了食品安全风险,根据《中国卫生统计年鉴》数据推算,2011~2018年,我国农药因素致食源性疾病发病事件数年均33件,患病人数年均203人次,而该统计数值多为农药急性中毒,绝大部分的慢性或轻微中毒事件并未统计在内。随着我国经济社会的不断发展,人民物质生活水平得到明显改善,食品安全意识也普遍提高[20],消费者对农药残留也更为敏感,食品安全问题造成的影响也愈发严重。如2015年,北京昌平被媒体曝光“草莓农药残留超标”后,仅半个月时间,果农损失2683万元,采摘游客骤降21.33万人。虽然我国粮食产量和储量短期内有效保障了人民口粮安全,但是从长远来看,粮食安全水平是以严重的环境污染和资源消耗为代价的,其中一些做法有违市场配置资源的原则[21]。此外,农产品市场良莠不齐的质量水平及消费者缺乏质量鉴别能力导致了规范施用农药农户的经济损失,并容易形成“劣币驱逐良币”的现象。因此,农药的不规范施用阻碍了农业生产的长远进步,其负外部性更是加剧了农产品市场失灵。

2.1.2 监管缺失及执行障碍导致的政府失灵理论 首先,农药施用标准缺失是导致农药不规范施用的重要原因。我国在农药施用减量控制、农药登记制度、施用全过程管理等方面仍缺乏明确的法律规定和具备可操作的规章制度,存在相关标准的缺失,未来仍有待细化、补充和完善[16]。有研究借鉴发达国家农药标准,发现中国稻米质量安全与现实需求存在法律空缺、监管不足等差距,需要建立和完善相应的标准体系[22]。标准的缺失加剧了农户对农药的认知缺位,而认知缺位又是造成农药滥用的重要原因之一[23]。如,农村农户对农药缺乏足够的认知,农药的施用主要凭借实践经验和病虫害情况而定[24]。研究表明,在农药施用时间、类型和剂量方面,35.26%、30.10%和28.52%的样品分别依赖于农民的经验决策,其中农民基于生产经验的农药类型和剂量决策是农药过度施用的关键原因[25]。其次,农药监管体系的不完善加剧了农药减量政策的执行障碍。我国农药减量仍然存在法律法规体系不完善、监督执法力度不足等薄弱环节[16]。王全忠等[26](2018)基于农户实名制的态度与执行障碍对农药购买追溯进行研究,显示近80%的农户认同农药实名制,执行障碍集中在农药经销商和监管部门。当前我国农资经销站点数量多、分布散和形态各异以及缺乏有效管理的行业现状,为推行农药购买实名制管理办法带来了一系列可预见的执行障碍[27]。由于农产品市场存在无数供给者和需求者,农产品价格自发形成。因此,无法克服农产品市场剧烈波动和“柠檬市场”效应等弊端[4],这给农药减量监管政策带来了市场竞争上的执行障碍。因此,政府有必要制定可执行的农药监管政策并健全农药监管体系,弥补监管的缺失以及突破农药减量的执行障碍。

2.1.3 具备可行条件的政府农药监管理论 首先,农药施用未实现最优生产函数理论,表现为农药施用与农业增产呈一定的脱钩(或解耦)关系。研究表明,2001~2014年,华东六省一市农药出现了从扩张性负脱钩到相对脱钩,再到绝对脱钩的转变[28]。研究表明,我国仅少数省域表现出农药施用和农业经济增长扩张绝对脱钩的理想状态[7]。丛晓男等[16](2019)研究显示,我国农药施用已进入边际报酬递减阶段,继续增加投入量不仅无法明显使粮食增产,还将产生严重的土壤污染和土地退化问题。其次,农药减量监管具备政策标准和施用主体的可行条件。江东坡等[29](2019)基于欧盟生鲜水果进口的实证分析,表明欧盟农药残留最大限量标准(Maximum Pesticide Residue Limits,MRLs)促进了高质量产品的质量提升速度,延缓了低质量产品的质量提升速度。齐琦等[30](2020)基于辽宁省菜农数据的实证检验,表明农户风险感知潜变量正向影响农户的施药行为响应。王全忠等[26](2018)通过对农户实名制态度的研究显示,近80%的农户认同农药实名制。第三,农药减量监管政策已初显成效。随着《食品安全法》《农产品质量安全法》《农药管理条例》的修订,国家不断制定和完善食品中农药残留限量标准,严格农药的管理规定。各地方也出台相应的农药减量管理细则,我国农药总用量自2014年以后逐渐呈下降趋势(由CCAD数据库所得)。此外,新烟碱类、拟除虫菊酯类、杂环类等高效、安全、环境友好的杀虫剂得到进一步发展,市场占有率超过97%;杂环类、三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂品种得到快速发展,在杀菌剂市场中的覆盖面已经超过70%;有机磷类、磺酰脲、磺酰胺和杂环类除草剂市场占有率达到除草剂产量的70%以上(由农药工业“十三五”发展规划所得)。

2.2 农药减量监管政策的现实要求

2.2.1 实施农药减量监管政策的主要外因 (1)农药施用不规范的普遍性及政府农药监管的局限性。现阶段中国农户在安全农药品种选择、农药施用频率和农药施用量3个方面普遍存在不规范施药行为[31-32]。邵宜添等[24](2020)基于浙江农村的调查显示,50%的受访农民没有严格遵守农药施用说明。童霞等[33](2014)基于江苏、浙江473个农户的调研显示,90.1%的农户认为农药的施用不会或不知道是否会残留在农作物上,农户对农药残留完全不了解和了解一点的占55%。田云等[34](2015)基于湖北调查显示,只有3.36%的农户选择低于标准施用农药,仅59.69%的农户按标准施用。Huang[35](2001)和Zhang[36](2015)等的研究表明,中国水稻生产户农药施用超过最佳经济施用量。王洪丽等[19](2016)调查了吉林省293户稻农后发现,农户在购买农药时最关注农药的杀虫治病效果,只有23.67%的农户关注到农药毒性高低和安全性,52.6%的农户施用农药和除草剂时完全凭经验。农村甚至出现很多“新自留地”现象,农户将大田里施过化肥、洒过农药的蔬果粮食卖到城市,而小块“新自留地”里的“土菜”“笨果”则自己食用。姜健等[37](2017)通过对396户菜农进行调查,发现38.4%的菜农会超过农药说明书规定施用量;而对于政府监管,售前检测环节中67.2%为“从不检测”;种植监管环节中47.5%为“无监管”、38.4%为“偶尔监管”;农药知识宣传培训环节中50.3%为“从不培训”。王建华等[38](2015)认为政府宣传、培训活动缺失以及制度不完善是农户农药施用行为的外在因素;朱淀等[39](2014)研究认为,参加过政府(组织)举办的农药知识培训的农户,其过量施用农药的可能性较低。此外,由于我国农地碎片化分布、农产品涉及面大、家庭式农业生产和销售随机性强以及监管力量有限等原因,政府很难对农业生产农药不规范施用行为进行有效监管。而农业生产端是保障农产品安全的源头,农产品中农药残留又是造成质量安全问题的一个重要原因。因此,实施农药减量监管政策,从农药施用源头来控制农产品的质量安全,是标本兼治的可行途径,也是实现政府对食品安全有效监管的措施之一。

(2)农药残留引致消费者恐慌心理。我国农药工业存在企业规模小、竞争力弱、自主创新能力低、缺乏有效污染处理手段等问题。此外,因超量施用农药或未遵守安全间隔期造成农产品农药残留超标的事件时有发生。农药施用量不断增长造成的食品安全问题与环境问题等负外部性受到人们越来越多的关注[14],农药过量施用导致的生态污染问题及人体健康损害也引起了广泛担忧[40]。农业生态环境恶化导致的农产品安全问题层出不穷,经过媒体的放大之后,引起社会公众的恐慌,让很多人谈食色变[41]。王洪丽等[19](2016)对吉林稻农调查发现,尽管有87.1%的农户认为农药残留对水稻质量安全有影响,但并不能显著影响农户在生产中执行质量安全控制行为。农产品作为人民群众生活的必需品,对于消费者来说,农产品质量安全状况和生产过程中化学投入物状况难以区分[4],尤其是可直接食用的果蔬类农产品。虽然我国各大综合农贸市场多设有农产品农药残留免费检测室,但执行一次最简易的检测就要花费半小时左右时间,高昂的时间成本和繁琐的维权过程致使检测室形同虚设。据《中国家庭农场发展报告》(2018)显示,2017年在粮食类家庭农场中,农药施用强度小于、等于、大于周边农户的农场分别占43.52%、47.22%和9.26%,说明非粮食类农产品农药施用强度可能更高。类似研究也显示,蔬菜等经济作物对农药的需求量更大[11]。因此,2019年,农业农村部、国家卫健委及国家市场监管总局联合发布《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,规定了食品中7107项残留限量,不断强化农药监管措施。

(3)假劣农药市场渗透及农户较弱维权意识要求加强政府监管。假农药是指不符合国家规定,没有正规批准文号的农业用药,包括以非农药冒充农药、以此种农药冒充他种农药、农药所含有效成分种类与农药的标签、说明书标注的有效成分不符以及禁用的农药。劣质农药是指不符合农药产品质量标准、混有导致药害等有害成分以及过期失效的农药。王全忠等[26](2018)调查发现,部分农户反映自身一次或多次购买到假农药,在认同购药实名制办法的理由中,可减少买到假药的概率达到60.45%。赵祥云[42](2020)基于西安市调研显示,种地的农户经常买到假农药。假、劣农药非但对农业病虫害没有防治作用,反而可能会对农作物的正常生长起到反向抑制的副作用。假、劣农药市场严重扰乱了正常的农业生产秩序,虽然《农药管理条例》2017年修订后,严格农药登记、生产、分装、经营、施用、出口、监管、法律责任,以及处置假、劣农药等行为都有明确的规定,市场监管部门也加大了对假、劣农药的检查和处罚力度,但违法现象仍屡禁不止。在暴利的诱惑下,不法农药生产厂家和经营者罔顾法律和道德底线,铤而走险,通过制假售假等途径进行非法牟利。此外,由于我国农业生产主要集中在农村,而真正从事田间劳作的农民整体年龄偏大,学历普遍较低[24],因而很难辨别农药的真伪,再加上维权意识不强,即使购买到假、劣农药也没有进行正常的维权,这也减缓了假、劣农药市场的消亡。因此,弱势的农民群体更需要质量保证合格的农药等投入品,政府也有必要采取有效的监管措施维护农药市场的正常秩序。

2.2.2 实施农药减量监管政策的主要内因 (1)农药减量监管是农业可持续发展的内在需要。农业可持续发展已经成为农业政策的新目标[43],由于部分地区一味追求农业产量、过度使用农药等农业投入品,从而抑制了我国农业的可持续发展[44]。农药减量监管政策可以助推我国农业可持续发展进程。首先,农药减量是保障农产品质量安全的需要。农药施用不规范、病虫防治不科学,容易造成农药残留,从而降低农产品品质。其次,农药减量是病虫可持续治理的需求。目前,防治病虫害仍依赖化学农药为主,长期施药容易造成病虫抗药性增强,导致农药效果不显著。因此,更需要实施物理或生物等绿色防治措施,实现可持续治理。第三,农药减量是保护农业生态安全的需要。目前,我国农药平均利用率偏低(2017年仅为38.8%),大部分农药排入水体、土壤等农业生产环境。因此,农药减量及精准施用有助于减轻农业面源污染,保护生态环境的安全。第四,农药减量是促进农业生产降本增效的需要。我国农业效益偏低的重要原因是生产成本增加较快,其中既包括劳动力成本,又包括物化成本。如果规范农药施用以及提高农药利用率,在保障病虫害防治得当的前提下,既能实现农药减量,又能控制农业生产成本,提高生产效益。因此,农药减量监管和提质增效是我国实现“藏粮于地”“藏粮于技”的重要途径。

(2)农药施用对农业产量和质量的影响。虽然我国农业产值占国民经济总产值的比例逐渐下降(第一产业从1978年占比27.7%降至2018年7.2%),但农业基础性地位一直不可动摇。在2004~2015年国家粮食产量“十二连增”后,2016年开始全国粮食库存爆满,导致国家财政负担沉重,而这引发了人们对粮食产量适度安全和过度安全的深度思考,也加速了国家粮食从追求产量到要求产量与质量并重的转变。农药作为保障型生产资料,对农业的稳产高产起着重要的“保驾护航”作用[45]。然而,农药施用量既可以影响农产品的产量,又可以制约农产品的质量。农药等工业投入品的广泛应用在提高生产效率的同时,也威胁着职业农民的健康安全,农药中毒事故、产品农药残留超标屡见不鲜[46]。因此,农药施用量是农业生产的关键因素之一,农药减量监管可以极大降低农药施用的随意性,减少剧毒、高毒农药的施用量,农药施用也更加趋向科学化和规范化,可以更好地促进农业产量和质量的双提升。如农药实名制购买政策实施后,农药的施用去向更加透明,更有利于从宏观层面把握农药的供给水平。

3 基于农药减量政策需求的事实数据分析

3.1 从农药投入和粮食产出角度审视农药减量政策

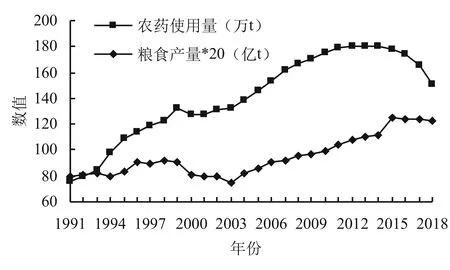

参考浙大卡特——企研中国涉农企业数据库(CCAD)农村与农业生产条件数据,我国农药施用量从1991年的76.5万t增长到2014年的180.7万t峰值,2014年开始,农药施用量开始下降。根据现有数据进行最佳方程数值拟合,最佳回归方程为:y=-0.0986x2+399.29x-404111,拟合优度R2=0.969,其中y表示农药施用量(万t),x表示时间变量(年份)。根据这个回归方程,可以粗略估计到2025年左右,农药施用量会出现一个较大的拐点。中国社科院魏后凯教授指出,2016年我国农药施用强度为10.4 kg/hm2,比2000年提高了27.5%,比国际警戒线(7 kg/hm2)高出48.6%。分地区看,2016年全国有20个省份农药施用强度超过国际警戒线。此外,参考FAO数据库,我国农田杀虫剂施用强度在1990~2014年一直呈明显的上升趋势,2014年后才有回落,但基数仍维持在较高水平,如图1所示。

图1 主坐标轴农药施用量(CCAD数据库)及副坐标轴杀虫剂施用强度(FAO数据库)

参考FAO数据库资料,我国杀虫剂从1993年开始一直保持贸易顺差,年进口量基本保持稳定,年出口量呈明显上升趋势,如图2所示。据海关总署统计数据显示,2016年我国累计进出口贸易总额43.9亿美元,同比增长2.2%,贸易顺差为30.43亿美元,同比增长8.8%。另据国家统计局数据显示,全国农药行业主营收入3308.67亿元,同比增长5.2%,利润总额245.87亿元,同比增长6.2%,其中化学原药利润同比增长4.7%,生物化学及微生物农药同比增长17.9%。我国已然是农药生产大国,2015年全国农药产量达到374.1万t,可生产500余品种,常年生产300余品种。

图2 我国杀虫剂进出口数量(FAO数据库)

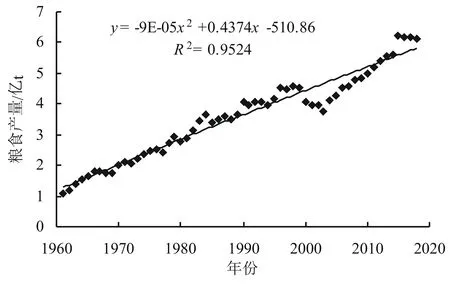

FAO统计数据显示,1961年我国粮食产量不到1.1亿t,到2018年粮食产量超过6.1亿t(图3)。在有限的耕地面积和相对充裕的劳动力水平下,粮食产量的突破主要归因于农业科技的进步,而各类新型农药的研发和投入是农业科技进步的典型代表。农药的施用保障了农作物的生长条件,减少了病虫害的发生,有效促进了粮食稳产、增产,是保障粮食产量的重要因素之一。历年我国粮食产量趋势如图3所示,粮食产量(y)关于时间变量(x)的最佳拟合方程为y=-0.00009x2+0.4374x-510.86,其中R2=0.9524。假设外界因素保持基本不变,该方程可以大致估计今后若干年我国的粮食产量仍有上升的空间。

根据FAO数据统计,我国居民营养不良率如图4所示。图中可以清晰看出,在不到20年时间里,我国居民营养不良率下降趋势非常显著,尤其是2005~2014这10年间,我国居民营养得到明显改善。对照图3我国粮食产量趋势,2005~2014年也是我国粮食产量增长最快的时间段,粮食产量的不断提高为居民营养不良率的大幅降低创造了有利条件。粮食产量是保障我国居民营养的最基本要求,也是实现我国粮食安全从“吃得饱”到“吃得好”再到“吃的放心”根本转变的基础条件。

数据来源:FAO数据库。

图4 历年我国居民营养不良率趋势

在对农药用量的理论分析时,已有研究常借鉴Hall[47]和Talpaz[48]等提出的damage-abatement生产函数,即认为在理想情况下,农药的投入强度与农作物(粮食)的单位产量呈正相关。这一理论在特定的假设条件下是适用的,国内学者也在此生产函数基础上进行了深入研究[14,45]。然而,粮食的单位产量具有上限,产量受农业投入品和自然环境的多重影响。2018年,我国粮食播种面积11703.82万hm2,占总面积的70.55%,相对固定的粮食播种面积是维持稳定粮食产量的重要保障,因此,农药投入与粮食产量有着密不可分的联系。通过对历年农药投入和粮食产出的数据比较(为方便直观比较,将粮食产量放大20倍),如图5所示。从图5可以看出,1991~2014年间,粮食产量与农药投入产量具有相似的增长趋势;2015~2018年间,粮食产量基本保持稳定,而农药使用量却已大幅度下降。数据表明,近几年农药使用量对粮食产量并没有如damage-abatement生产函数所示的正相关性,这其中具备错综复杂的原因,除了存在农业科技进步因素之外,国家2015年开始实施的农药零增长方案也是农药使用量降低的重要因素。更重要的是,数据说明我国现阶段粮食产量并没有完全依赖农药的投入,即部分农药是可以被替代的,也反映出近年来我国农药使用存在过量的可能。

图5 我国农药使用量与粮食产量变化趋势比较

3.2 从农药残留及农药致病角度审视农药减量政策

农药对农产品(尤其是蔬菜类)的安全性影响较为显著,受到了消费者和政府的高度关注[14],农药残留问题是造成农产品质量安全隐患的一个主要因素。农药除了可造成人体的急性中毒之外,还会对人体产生慢性危害,甚至对人和动物的遗传和生殖造成影响,产生畸形和引起癌症等方面的毒素作用[10]。

通过借鉴《中国市售水果蔬菜农药残留报告》(2012~2015)和(2015~2019)版数据[49-50],比较不同阶段农药残留平均数据,结果如图6所示。采用液相色谱-四级杆飞行时间质谱(LC-Q-TOF/MS)检测法,我国32个城市2012~2015年均超标农药检出率2.61%,2015~2019年为2.13%;采用气相色谱-四级杆飞行时间质谱(GC-Q-TOF/MS)检测法,我国32个城市2012~2015年均超标农药检出率2.89%,2015~2019年为1.99%。另外,采用LC-Q-TOF/MS检测法,我国32个城市2012~2015年均剧毒和高毒或禁用农药检出率7.35%,2015~2019年为5.76%;采用GC-Q-TOF/MS检测法,2012~2015年均剧毒和高毒或禁用农药检出率16.57%,2015~2019年为8.86%。此外,2015~2019年通过2种检测方法得到我国32个主要城市果蔬中平均农药残留检出率近70%。如此高的农药残留水平说明提高我国农产品质量安全水平仍是任重道远,农业质量尚有较大的提升空间,也说明农药减量政策确有其必要性。

据世界卫生组织统计数据,全球每年至少发生50万例农药中毒事件,死亡11.5万人,数十种疾病与农药残留有关。2016年以来,《中国卫生统计年鉴》在食源性疾病暴发报告各类致病因素中,开始单列了农药这一致病因素。随着近年来农药技术的不断革新,剧毒、高毒农药已逐渐退出历史舞台,生物农药、低毒低残留农药往往对人体造成慢性中毒,农药残留能造成食源性疾病的概率已大大降低。然而,即使在农药技术革新的背景下,我国农药致病事件仍时有发生。据《中国卫生统计年鉴》显示,2016~2018年期间,我国因农药造成食源性疾病事件数年均近59件,占食源性疾病总数的1.13%;年均患者人数304人次,占食源性疾病患者总数的0.87%;据此推算,2011~2018年年均农药因素造成的食源性疾病事件数为33件,农药因素造成的患者人数为203个,如表4所示。此外,据央广网报道,我国每年农药中毒人数有10万之众。在新中国成立70周年院士访谈中,陈君石院士推算我国每年有高达2亿~3亿人次发生食源性疾病。按照这个推算的基数和统计年鉴农药致病的概率,我国每年农药因素造成的食源性疾病将高达174万~261万人次。尽管推算的数据难以很好反映农药致病的真实情况,但一定程度上有助于建立农药安全预警机制及防范农药致病隐患,为有效落实和加快推进农药减量政策提供了数据支撑。

表4 历年我国农药因素造成的食源性疾病情况

4 结论与政策启示

4.1 研究结论

农药是一柄双刃剑,它不仅可以提高农产品的产量和质量,同时也存在着农药残留等安全隐患。长期以来,我国始终重视对农药的监管并颁布了系列农药相关的政策法规,农药监管政策经历了由宽泛到严格,由局部监管到系统监管等日趋完善的过程。对农药减量政策的背景分析表明,我国农药减量监管政策具备理论的需求和现实的要求,当前农药减量监管已成为我国农业政策改革的重要方向。

随着我国农药使用量的攀升,农药施用强度远超国际警戒线,虽然农业产量随之得到了大幅提高,但是伴生的质量安全问题必须要高度警惕。从农药投入和粮食产出角度来看,现阶段我国粮食产量并没有完全依赖农药的投入,存在农药的替代因素,说明农药减量有一定的可行空间。对果蔬农药残留和农药致病的数据分析显示,我国果蔬农药残留问题较为突出,农药致病情况应需足够重视。事实数据表明,我国农药在使用过程中存在过量的可能,也存在着安全隐患,亟需规范农药使用,加快实施和推进农药减量监管政策,切实保障农产品的质量安全。

4.2 政策启示

(1)充分重视农药对农业生产的积极作用。从农业发展历史沿革来看,农药的产生和使用极大保障了粮食产量的安全,积极促进了世界农业的发展。虽然农药在使用中尚存在不合理、不规范等情况,但不能因为部分的“弊端”而全盘否定了大局的“利好”。应严格农药使用规范条例,促进农药合理、规范使用;加大低毒、低残留等新型农药的研究进度,发挥农药对农业生产的正向推动作用。

(2)协调农业“量”和“质”发展。我国稳定的粮食产量保证了中国人的饭碗牢牢地端在自己手中,粮食安全也保障了基本的民生问题。但是,在注重农业产量的同时,更要兼顾农业质量的提升,防止农药过量使用、不当使用等造成的农药残留等问题。应及时协调农业产量与质量的关系,不断推进农业高质量发展,努力实现农业“量”和“质”的双安全。

(3)细化、实施和推进农药减量政策。国家农药政策为农药监管提供了方向,但针对我国复杂的地域环境和农业结构,各地区要根据当地农业产业特色,制定更加具体化的配套政策,因地制宜地实施差异化农药减量措施。对不同种类和属性的农产品,应实施有差别的农药减量执行标准,如适当控制生长周期短、上市快的果蔬农药施用强度,严格执行农药安全间隔期规定等,实现政府对农药的有效监管。

致谢:感谢浙江工商大学周小梅教授、浙江财经大学陈刚教授对本文的修改建议和悉心指导。