基于LMDI模型的新疆粮食生产时空变化特征及其成因分析

顾云志,曹月娥,张珍珍,赵 猛

(1.新疆大学 资源与环境科学学院,新疆 乌鲁木齐 830046;2.绿洲生态教育部重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830046;3.上海师范大学 环境与地理科学学院,上海 200234;4.山东理工大学 建筑工程学院,山东 淄博 255049)

0 引言

粮食安全是国家生存和发展的基础,随着世界政治局势的变化及经济发展不稳定因素的影响,粮食生产及储备成为各国政府面临的重大挑战。新中国成立以来,党和国家高度重视粮食生产,一直着力于提升粮食生产能力。中国的粮食产量由1949年1.13亿t增加到2019年的6.64亿t,实现了由供给不足向供求基本平衡的历史性转变。中国以世界7%的耕地面积养活了世界20%的人口,但人均耕地面积只有0.09 hm2,不足世界平均水平的40%。更加严峻的情况是中国后备耕地资源很少,现有大部分耕地土壤有机质含量低,从而导致产量一直位于较低水平,中低产量耕地占比很大,高标准农田仅占中国耕地面积的7.14%,因此,耕地资源禀赋成为粮食产量的硬性约束。《中国的粮食安全》白皮书显示,2015年中国主要粮食谷物自给率超过95%;《中国农业产业发展报告2020》指出,2019年中国水稻、小麦、玉米三大谷物自给率达到98.75%,主要粮食作物的自给率不断提高,为经济社会稳定发展及抵御突发灾害提供了坚实的物质基础,但粮食安全问题依然存在。粮食生产涉及多个方面的因素,众多学者已经从不同角度对其进行分解研究。在自然条件方面,降水、气温、地形、土壤等因素,对粮食生产及种植类型发挥了基础性作用;当前众多研究结合不同分辨率的遥感影像与叶面积指数对粮食产量进行模拟[1];自然灾害种类及强度对粮食产量也产生了重大影响[2]。在社会经济方面,通过农村劳动力人口数量及年龄构成[3-4]、经济发展水平[5-6]、农药化肥施用量[7]及农业政策[8]等动态影响因素[9],对粮食种植面积及粮食单产变化进行了长时间的序列动态分析[10]。近年来,随着中国经济发展速度及城镇化率的不断提高,中东部建设用地面积不断扩张,周边原有耕地更多地转为种植蔬菜瓜果等高附加值的农产品,粮食作物种植比重逐年下降,粮食生产区域发生了显著变化[4],主产区重心逐步向北方移动。

耕地利用因素对粮食生产影响一直是农业种植结构及土地可持续利用研究的热点,主要是利用不同模型进行多种生产要素与粮食生产关系的研究。研究模型主要包括层次分析[11]、主成分分析[12]、灰色系统预测模型[13]、空间面板计量经济学模型[14]、C-D(Cobb-Douglas production function)函数模型[15]、GAEZ(Global Agro-ecological Zones)模型[16]等。面对众多影响因素错综复杂的现状,因素分解作为分析整体事物最为简单有效的方法被广泛应用,当前因素分解法中主要包括拉氏因素分解模型和迪氏因素分解模型(LMDI,log mean decompostion index)。迪氏因素分解模型相比于拉氏因素分解模型,其在分解若干个关键要素计算时不会出现残差和余值,能够更好地分析每个因子对总体变化的影响程度。因此,将LMDI模型作为粮食生产变化分析的方法比较合适。LMDI模型用于分解粮食生产影响因素的作用机制,能够充分利用现有农业资源,帮助提高粮食作物生产力,优化农作物种植结构和空间布局[17]。

新疆维吾尔自治区作为中国西北最大的农耕区及主要粮仓,其粮食生产安全对于维护民族团结和边疆稳定具有重要的作用。本研究从耕地利用因素分解的角度出发,基于2000~2019年新疆粮食生产时空变化,探讨新疆粮食产量主要影响因素及其作用机制,以期为新时代新疆绿洲农业可持续发展及粮食安全提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

新疆维吾尔自治区(以下简称新疆)位于中国西北内陆,属于温带大陆性气候,耕地资源分布不均匀,主要为绿洲农业分布在河流冲积平原及其两岸,水土资源不匹配[18],农作物生产受到很大限制,尤其是粮食作物生产同时受自然条件制约和经济作物生产挤压双重影响。但新疆后备土地资源较为丰富,粮食作物以其较低的生产条件在未来拥有良好的前景。2019年新疆粮食产量为1875.97万t,相比于2000年增产了176.98%,同期粮食作物种植面积增加了61.04%,农作物播种面积增加了76.79%,人口增长了36.69%,人均粮食产量由366.92 kg提升到743.48 kg,粮食安全得到进一步保障。

1.2 数据来源

社会经济统计数据来源于《新疆统计公报》(2000~2019)、《新疆统计年鉴》(2000~2019)。为了消除数据统计口径不一致的影响,本文以新疆统计年鉴数据为基础,依据统计公报中的农业统计数据对数据差值进行修正。由于行政区划调整,导致数据不一致,因此以现有行政区划为准,将2002年新疆的区辖市(五家渠市、阿拉尔市、图木舒克市)及现有新疆生产建设兵团所辖地剔除研究区以外;2008年米泉市合并成为乌鲁木齐市米东区,将2000~2007年米泉市的数据合并到乌鲁木齐市的统计数据中。

1.3 研究方法

1.3.1 对数平均迪氏分解法 因素分解法主要是能源消费及污染排放的研究方法[19],近年来被应用到农业生产分解领域[20-21]。本文以Ang等[22-23]提出的对数平均分解指数法对新疆粮食总产量进行因素分解,将耕地规模、复种指数、粮作比例及粮食单产作为4项分解因子[24-25]。

G=L×M×S×P

(1)

其中,G为粮食总产量;L为耕地规模,即耕地面积;M为复种指数,即农作物播种面积于耕地面积的比值,表示土地利用程度的频率;S为粮作比例,即粮食作物种植面积与农作物播种面积的比值,表示种植结构的变化,比值越大说明耕地粮化现象显著;P为粮食单产,是粮食总产量与粮食作物种植面积的比值,显示土地利用强度的大小及单位面积生产要素的投入水平。

以Gt为时间段末期的粮食产量,G0为时间段初期的粮食产量,Fx为分解因子,利用如下公式进行计算。

(2)

(3)

在Ang等[22-23]提出的LMDI模型中,因素Fx对粮食生产量变化的贡献量为Fx-e。

(4)

由式(4)可以计算得到基于耕地利用因素分解的因子:U1-e即Le表示耕地规模对粮食生产的贡献度;U2-e即Me表示复种指数对粮食生产的贡献度;U3-e即Se表示粮作比例对粮食生产的贡献度;U4-e即Pe表示粮食单产对粮食生产的贡献度。

1.3.2 重心分析法 重心模型是研究区域发展过程中要素空间移动的重要分析工具,被广泛应用于经济、人口空间变化等方面。近年来,重心移动模型也被应用到农作物空间格局研究中[13,18],计算公式如下。

(5)

(6)

式中,Xt、Yt分别为t年新疆粮食产量重心的经纬度,Xi、Yi分别为第i个区域中心的经纬度,mi表示第i个区域的粮食产量。

重心转移距离计算公式如下。

(7)

其中,d表示间隔年份某种要素重心移动距离,α、β分别表示2个相间隔年份,(Xα,Yα)、(Xβ,Yβ)分别表示第α年和第β年粮食重心所在空间位置的经纬度;c为常数,一般为111(每个经线跨度之间的距离)。

2 结果与分析

2.1 新疆粮食生产变化及其影响因素分解

2.1.1 全疆粮食产量及其影响因素变化分析 2000~2019年新疆粮食产量总体呈现上升趋势,但在2003年出现较大波动,2003年成为近20年产量最低的年份,除此之外,2007、2011、2016、2017年粮食产量也出现下降的情况(图1)。在2007~2015年新疆粮食产量实现高速增长,年均增速达到16.71%,其中2009年增速高达38.01%。2016~2017年连续2年产量减少与复种指数及粮作比例降低有关,但是在2018年粮食产量开始回升,并在2019年达到历史最高产量1875.97万t。

2000~2019年耕地规模基本呈扩大趋势,共计增加300.88万hm2,2003~2019年耕地规模持续平稳扩大(图1)。2009~2017年耕地面积年均保持在6%左右的增长速度,为粮食增产提供了坚实的耕地保障。2018年随着农业可持续发展策略的实施,耕地面积开始保持合理有序的增长态势。从复种指数变化分析来看,复种指数2000~2007年稳定在1.12的水平;在2008年复种指数开始上升,并在2016年以前维持在1.23的水平;2016年指数逐年下降,2019年降至0.94的水平。从种植结构方面分析来看,粮作比例在20年间主要分为3个阶段:2000~2007年保持在0.45,但在2007年降至最低比例0.39;2008~2013年比例保持在0.47,粮作比例呈现上升趋势;2014~2019年比例降至0.43左右,表明近几年粮食作物种植比例呈现下降趋势。粮食单位面积产量逐年增长趋势显著,除了2008~2009年出现波动外,之后粮食单产连年提高并维持在年均2.49%的增速。

耕地利用因素描述性统计分析显示(表1),粮食总产量与耕地面积的标准差非常大,表明这2个数据在研究时间段内波动较大,复种指数、粮耕比例、粮食单产3个指标的离散程度较小,说明数据分布均匀,数据变动小。从平均数与中位数指标看,粮食总产量中位数大于平均值,形成左偏态分布,表明指标中高数值偏多,存在极小的数值,使得总体数据偏左分布,并且小于均值的数据较离散,大于均值的数据较集中;耕地面积、复种指数、粮食单产平均值大于中位数,数值曲线呈现右偏态分布,指标中小数值偏多,小于均值的数据较集聚,大于均值的数据较分散;粮耕比例指标数据则呈现正态分布,数据分布较均匀。耕地面积的偏度系数最大,表明其数值出现异常变化。所有指标的峰度系数均小于3,表明数据分布曲线较扁平,中心聚集程度好。

表1 2000~2019年粮食产量与耕地利用因素统计分析

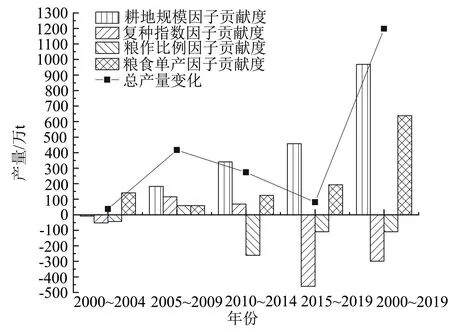

2.1.2 全疆粮食生产影响因素分解 依据粮食生产的时间序列变化特征将整个进程分为4个阶段2000~2004年、2005~2009年、2010~2014年、2015~2019年。通过LMDI模型对不同阶段粮食生产影响因素进行分解(图2),分析粮食产量变化。

第一阶段粮食总产量小幅增加,粮食单产因子成为粮食增产的主要动力来源。复种指数、粮作比例共同成为粮食增产的阻力因子,主要是因为该阶段全国正处于农业生产结构调整时期[26],部分粮食作物种植区域转为开始种植经济作物。

第二阶段粮食总产量大幅提升,粮食增产达到66.99%。耕地规模、复种指数、粮作比例、粮食单产因子均为正向作用,其对总产量的贡献度依次降低。耕地规模因子贡献度为43.97%,成为最大影响因素;复种指数、粮作比例及粮食单产因子贡献度分别为27.86%、14.17%和14.10%。这一阶段粮食增产主要原因为耕地面积扩大及耕地利用程度提高。

第三阶段粮食总产量持续增加,增长幅度较第二阶段放缓。耕地规模因子贡献度持续大幅增加,粮食增产因子贡献度为:耕地规模>粮食单产>复种指数,而粮作比例因子减产效应则十分明显。粮食作物种植面积比重减少,主要是由于粮食作物生产效益较低,并且随着交通运输业的快速发展,基础设施建设逐渐完善,新疆瓜果品牌效应享誉海内外,林果作物等经济作物产业的附加值升高,其种植比例逐年提升。

第四阶段粮食总产量增长处于低速阶段,复种指数、粮作比例2个负向因子与耕地规模、粮食单产2个正向因子产生的作用相互抵消,使得这一阶段粮食产量增长幅度变小。粮食单产连续4个阶段作为增产贡献因子,显示出单位面积粮食种植投入的人力、物力不断增加。随着生态环境保护的推行,耕地进行轮耕与休耕,复种指数出现下降趋势,加之林果业兼具生态与经济效应,导致该阶段的复种指数、粮作比例成为负向因子。

通过分析可知,在研究期间内(2000~2019年)粮食总产量呈上升趋势,每个阶段产量的增幅受影响因子贡献度不同而各异(图2)。总体来说,耕地规模、粮食单产成为增产因子,而复种指数、粮作比例因子则产生减产效应。从4个阶段的累积效应来看,对粮食生产发挥积极效应最明显的为耕地规模因子,其次是粮食单产因子。耕地规模因子历经“负正”2个过程,第一阶段“负”主要是由于全国实施生态退耕政策及城镇化进程挤占大量耕地引起;第二、三、四阶段“正”与国家“西部大开发”战略实施及耕地配套水利设施大规模修建有关,将闲置、缺乏灌溉的土地纳入可利用耕地范围内。粮食单产成为保障粮食生产安全最不可忽视的因子,主要是由于化肥农药、机械动力等生产要素[27]及气象预报、防灾减灾措施的完善为粮食连年单产的提高提供了坚强保障。复种指数作为主要的负向影响因子,在最近5年负向效应明显,反映了土地生产潜力在逐步下降,在实际生产过程中开始对耕地进行可持续性利用。粮作比例因子成为次要负向效应因子,主要由于耕地规模不断增长,粮食作物种植面积总体保持稳定,农民对耕地种植结构进行多样化调整,在2010年后随着农业生产日益与市场需求挂钩,经济作物种植面积进一步扩大[28]。

图2 新疆粮食产量影响因子的贡献度变化

2.2 区域粮食产量及其影响因素变化分析

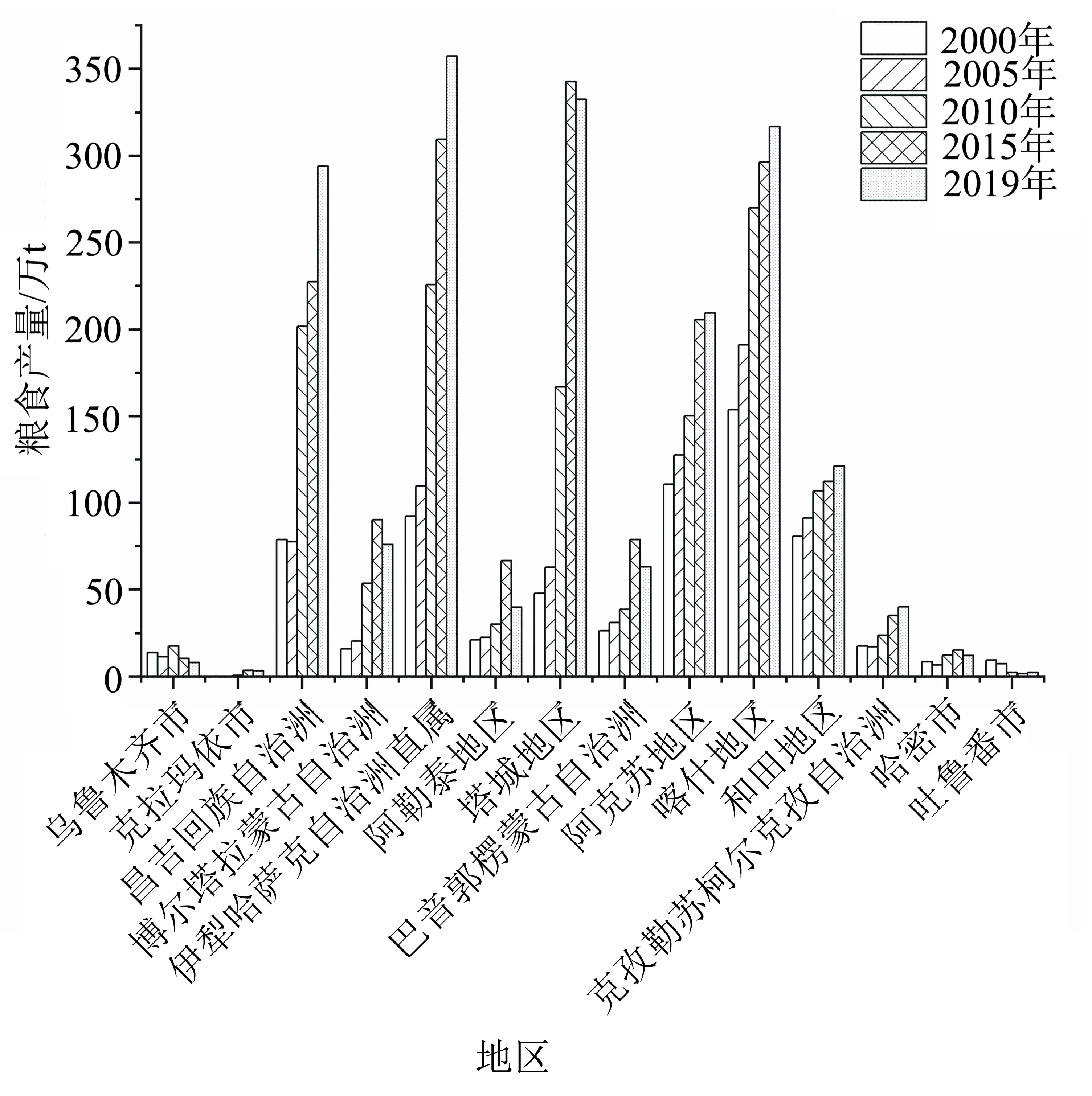

2.2.1 区域粮食产量变化 新疆地域面积广阔,区域气候环境各异,因此依据气温、光照、地形地貌及社会认同度,将新疆划分为北疆、南疆、东疆3个区域进行分区研究。北疆包括乌鲁木齐市、克拉玛依市、昌吉回族自治州(昌吉州)、博尔塔拉蒙古自治州(博州)、伊犁哈萨克自治州直属(伊犁州直属)、阿勒泰地区、塔城地区7个地州市;南疆包括巴音郭楞蒙古自治州(巴州)、阿克苏地区、喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州(克州)5个地区(州);东疆包括哈密市、吐鲁番市2个地市,最终形成3个农业区(图3)。

图3 区域粮食产量的变化

2000~2019年总体来看,南疆与北疆是新疆粮食主要产区,东疆只占很少的一部分。南疆和北疆粮食生产格局以2010年为时间节点发生转变,北疆地区粮食产量占比从2000年的39.92%上升到2019年的59.23%,南疆地区则从最高2005年的58.96%下降到最低2019年的40.00%。东疆地区具有独特光温条件,特色瓜果作物(哈密瓜、葡萄)是区域农业发展的支柱,同时有限的灌溉水源及较少人口,使得东疆的粮食作物种植面积逐年减少,粮食产量占全疆比例由2.65%降到0.77%。在粮食产量方面,北疆地区20年间增产310.97%,南疆地区增产92.93%,东疆为-19.85%,3个地区共同保障了全疆粮食储备稳定及供需平衡。通过各地州市近20年粮食产量变化分析(图4、图5),北疆地区昌吉州、伊犁州直属、塔城地区3地的粮食产量大幅增加,促使北疆粮食总产量提升;南疆阿克苏地区、喀什地区、和田地区3地粮食产量增长较快,带动了整个南疆粮食产量稳步提升;东疆哈密市粮食产量稳中有升,吐鲁番市粮食种植面积则是大幅下降。

图4 各地州市粮食产量的变化

图5 新疆20年粮食产量及种植面积的变化

近20年粮食生产重心逐步向北转移(图6),2000~2010年重心向东北方向偏移距离77597 m,2010~2019年重心继续向东北方向偏移距离47953 m,2000~2019年20年间粮食产量重心向东北转移距离125414 m。这种格局的转变是由于天山北坡城市群快速发展,先进生产技术、高效管理模式被率先应用到北疆地区而形成的。同时,南北疆的耕地生产条件不同也是出现重心转移的重要因素。南疆自然条件相对恶劣,耕地破碎化比较严重,休耕地较多。北疆耕地总体较平整,规模化农场种植比重大,农业水利设施、机械设施十分完善。但随着农业现代化及土地整治的逐步推进,新疆整体粮食生产将会继续呈现稳步上升的局面。

图6 新疆粮食产量重心迁移的变化

2.2.2 区域粮食生产影响因素分解 基于耕地利用要素分解新疆各地州市的粮食产量变化影响因素(表2),结果显示:2000~2019年除乌鲁木齐、吐鲁番2市粮食产量出现下降外,其他各地州市粮食产量均呈上升趋势。其中,阿克苏地区、喀什地区粮食增产100万t左右,昌吉州、伊犁州直属、塔城地区粮食增产200多万t。耕地规模扩大、粮食单产提高是新疆粮食产量增加的关键特征。北疆粮食累积增产3.11倍,复种指数产生了重大的负向效应;南疆累积增产0.93倍,粮作比例降低影响了产量的提升;东疆累积增产-0.20倍,粮作比例成为产量减少的重大阻碍。

表2 2000~2019年地州市粮食产量影响因素分解

在北疆地区,乌鲁木齐市粮食生产总量减少主要是复种指数与粮作比例2个负向效应导致的。昌吉州、伊犁州直属、塔城地区作为3个粮食增产最快的地区,复种指数是粮食减产的唯一因子,其他因素均起到增产效果。南疆地区作为新疆传统的粮食主产区,各地州粮食总产均有较大提升,耕地规模、复种指数、粮食单产作为主要增产因子促进了粮食生产水平的不断提升。南疆各地州基本以耕地规模为主要增产因子,粮作比例为增产负向因素。阿克苏地区粮作比例降低对粮食生产负向作用最为明显,喀什地区耕地规模扩大对粮食增产效果最为显著。东疆地区在耕地规模增加、粮食单产增长的基础上总产量降低,粮作比例调整对其产生的负向作用极大。吐鲁番市由于粮作比例的大幅调整,经济作物比重上升,一定程度上加重了粮食生产负担,粮食生产量呈逐年下降趋势。

通过各地州市耕地利用绩效形成的全疆粮食生产主要影响因素正负向贡献度分布如图7所示。耕地规模对粮食生产产生首要正向效应的区域为除伊犁州直属以外的全疆其他各地州市,主要原因是水利基础设施改善,耕地灌溉保证率得到极大提高。北疆地区复种指数普遍降低,与产业非农化以及混合农牧区扩大有关。南疆地区粮作比例贡献度为负值,主要原因是瓜果、棉花等经济作物产值逐年高于粮食作物。三大区域非粮化耕地种植主要诱导因素为种植粮食收益降低,随着经济作物市场需求的提升及收益的提高,越来越多的农民转变粮食作物与经济作物生产比重,开始更多地追逐经济效益,这种现状在一定程度上会降低农民种粮积极性,从而影响粮食生产的稳定。粮作比例成为粮食生产主要负向影响因子在乌鲁木齐市、阿勒泰地区、巴州、阿克苏地区、喀什地区、吐鲁番市表现十分明显,复种指数因素在昌吉州、克拉玛依市、博州、伊犁州直属、塔城地区、和田地区成为最主要的负向影响因子。

图7 新疆各地州市粮食生产主要影响因素的正负向贡献度分布

3 结论与讨论

3.1 结论

粮食生产格局历经市场经济冲击及生态环境保护的影响已经逐步稳定,并逐渐依靠种植技术及田间管理提高了粮食产量。新疆粮食生产及耕地规模维持在一个较高水平,并逐步向农业现代化发展。

从时间变化来看,20年间新疆粮食增产1.77倍,2009年增速高达38.01%。2000年以来,粮食生产经历了2003、2007、2011、2016、2017的波动,影响较小,粮食产量稳步增长的趋势没有改变。但在2016~2017年连续2年产量下降,相比于2015年累积下降幅度达到7.89%,主要是由于这2年粮食种植面积持续下降,说明产量阶段性波动依旧存在。耕地规模扩大、单产提高2个因素起到关键促进作用,尤其以耕地规模为主要正向影响因素。但复种指数、种植结构改变对产量产生了减产效应,粮食作物种植面积短期内存在较大波动,因此,需要保持对粮食作物种植面积的持续监测,保证“藏粮于地”。

从空间变化看,2000~2019年20年间粮食产量重心向东北转移距离125414 m。从分区域来看,呈现北疆粮食增产数量多、速度快,南疆地区增产数量少、速度缓的现象,东疆产量呈现负增长趋势,新疆全疆粮食生产重心逐渐向北转移。总体来看,除乌鲁木齐、吐鲁番市外,其他地州市粮食产量均有不同幅度提升。北疆粮食生产重心在伊犁州直属地区,南疆重心则在喀什地区,两者在各自区域内粮食种植面积及产量均处于领先地位,也是引领粮食生产的先行区。

从耕地利用因素分解的角度来看,耕地规模因素在新疆各地州市都是增产的主要影响因子。粮食单产贡献度在全疆都呈现正值,在伊犁州直属地区增产最为明显,对于全疆各地总产影响一直都是正向效应,这也是国家实施“藏粮于技”策略的体现。复种指数在乌鲁木齐市、昌吉州、伊犁州直属地区、塔城地区、和田地区贡献度为负值,导致减产最明显。粮作比例变化几乎在全疆形成减产效应,仅在昌吉州、伊犁州直属地区、塔城地区出现较强正向作用,大部分地州市都是“粮减经扩”,显示出耕地粮食生产功能逐渐被弱化的现状。

3.2 讨论

新疆粮食生产重心北移,主要是北疆地区耕地面积不断扩张,粮食作物种植面积也大幅增加导致。而南疆地区粮食生产处于脆弱生态环境,风沙侵蚀和水资源供给一直是当地农业发展的最大瓶颈,使其产量增幅较小。耕地规模扩大作为粗犷式农业发展方式带来了一系列问题,如生态用地被占用;耕地被风沙侵蚀[2],出现大面积抛荒、轮耕、休耕的现象;粮食作物种植周期需水量较多,生长期间大量抽取地下水灌溉,使得地区干旱程度加剧。如何平衡土地利用强度与生态保护是粮食生产过程中需要慎重考虑的问题,也是农业现代化发展必须要解决的难题。工业化时代的到来,粮食增产逐渐依赖化肥农药的使用,但是高效的农化用品会带来病虫害变异、土地污染加剧及土壤养分流失等危害。因此,创新、节能、绿色、环保成为农业新发展方向。随着优良育种及高效田间管理模式的推广,粮食单产提高得到保证。农业技术人员、机械动力投入等农业生产要素保障了粮食生产合理有效开展。水利、道路等基础设施完善成为粮食增产的重要支撑。

近年来,我国实行了最严格的耕地保护制度,但是随着城市化进程的不断加快,耕地面积减少是不可否认的事实。不仅是城镇建设用地挤占耕地,农业生产投入成本加大、农业产值较低[6]、青壮年劳动力流失[3]都成为农业生产中不稳定性因素,尤其作为人们赖以生存的粮食作物,其生产受粮耕比例降低而面临重大危机。为保障全国粮食有序生产,国家采取农业税补贴[8]、农药化肥补贴[7]、稳定粮食购买价格等措施,提升了农民种粮积极性,但稳定有序的粮食增产仍然要提高复种指数及单产水平。因此,发挥科技创新在复种及单产2个方面的转化成果,实施“藏粮于技”措施,才能保证社会发展与粮食生产相协调,提高我国粮食生产及储备的安全性。