山地旅游景区防雷安全探索及预防措施

吕小敏 邹德培 王旭菲 阳文韬

(1.湖南省邵阳市气象局,湖南邵阳 422000;2.新宁县气象局,湖南新宁 422700)

0.引言

崀山风景名胜区位于湖南省邵阳市新宁县境内属于中亚热带季风性湿润气候。景区总面积108km2,景区有3座天生桥;有10处一线天;有10个各具特色的溶洞;有8条溪河纵贯全境;有20余条壮观的峡谷;集丹崖、碧岭、奇峰、幽谷、神洞、秀水于一地,崀山景区现在已申报为5A级景区,旅游业也是新宁县经济的支柱产业,“旅游立县”是其作为长期坚持的核心发展战略。随着人均生活水平不断提高,居民参与旅游活动的欲望及支付能力不断增强,使许多潜在的旅游需求正不断地转化为现实需求。根据国家旅游局《2017年上半年旅游统计数据报告》显示,2017年上半年,国内旅游人数25.37亿人次,比上年同期增长13.5%;国内旅游收入2.17万亿元,增长15.8%[1-2]。但与每年旅游人数及收入不断增长相反的是大多数景区由于资金投入少,往往会忽视防雷安全保护问题,这就会带来极大的安全隐患[3-4]。

1.新宁地区闪电定位数据分析

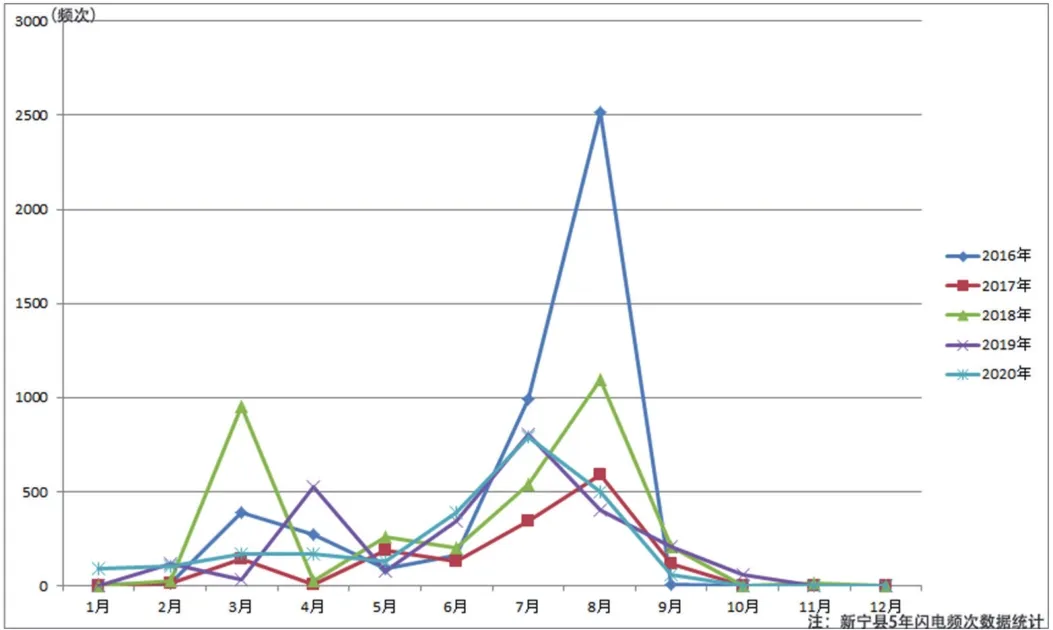

因山地地形的作用,使得气流抬升极易于雷云的垂直发展,新宁周边山峰阻挡了气流使冷暖云团容易会合,这加强了雷云的局部电场,又因为崀山山区下垫面变化较大,且雷云底部相对比平原较低,进而增加了崀山景区闪电频发率。从图1可知,新宁县闪电频发上半年在3~4月,下半年为7~8月,从五年闪电数据得,3~4月平均闪电占全年比18%,7~8月平均闪电占全年比57%。

图1 2016―2020年新宁县闪电数据

2.新宁崀山景区雷电防御措施分析

2.1 景区古建筑雷电保护措施

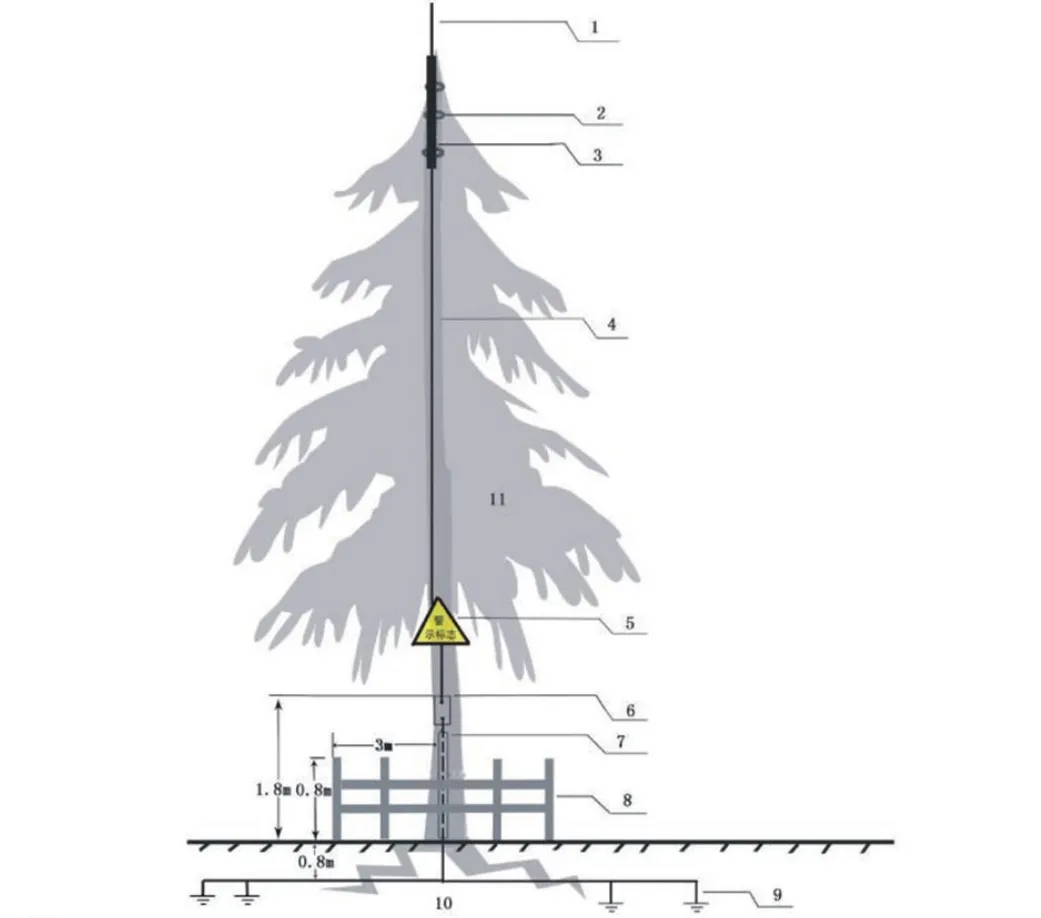

新宁县属于雷电多发区,且发生雷电的强度大、频率高、破坏力强,由于雷击的选择性,高耸突出的山地旅游景区成为雷击高发区,雷电灾害严重威胁着景区内密集的游客及珍贵的古建筑等文物的安全,现景区内有古建筑省级保护文物两个,分别是刘光才墓和刘氏宗祠。应按照GB51017-2014要求做好直接雷防护措施,可利用古建筑的铁刹、金属链、宝顶和金属屋面等金属作为接闪器。崀山景区为大面积丹霞地貌,其地表面泄流能力差等特点,特别注意山地景区古建筑物的地网设置位置,如地网选址较难,不易降阻可采用换土法或者深孔爆破制成―压力灌降阻剂法进行降阻。崀山古树名树148株,其中重点保护树5株,直击雷保护措施需按照如图2所示安装。

图2 古树名木防雷保护装置示意图

2.2 景区索道及信息系统雷电保护措施

崀山景区现有3套信息系统,分别是售检票系统、视频监控系统、广播系统。随着使用年数老化,这些易受雷电感应侵入损坏,需严格把关按照规范设计安装相应浪涌保护器,随时进行检测及维护。新宁崀山索道全程1160m,沿线设9个支架,高差353.5m,索距4m,厢距20m。参照QX/T225-2013规范设计,索道塔架等直击雷措施。(1)考虑成本条件,可采用在较高的塔架顶端设立接闪针,雷电流通过钢制塔架直接泄放入地,对载人钢缆绳在塔架上加设接地轮的,再在接地轮的合适位置加装碳刷组件,通过碳刷就近接地。(2)不考虑成本条件,宜采取架设架空接闪线的技术防护措施。对索道上站、下站电力线路宜采用接闪线保护,进入站房的架空低压线路,宜采用铠装电缆。站房等电源系统、信号系统按照相应浪涌保护器防护。

3.山地景区雷电预防措施分析

通过5年闪电数据分析,可以在雷电活跃发生月份之前,进行防雷专业检测,提前排查安全隐患,建立防雷安全台账,利用每年定期防雷检测数据、闪电统计资料,分析雷电对山地景区主要影响路径,和气象部门联合建立雷电监测预警防御联动机制,结合雷暴资料、多普勒雷达、数值预报产品等资料的统计和分析,为山地旅游景区自然灾害防御体系建设奠定坚实基础[5-6]。在山地景区一定合适距离设置一个避雷亭或者利用现有设施进行躲避,在雷雨天气发生时,可及时就近躲进这些安全场所。在山地景区游客出现次数多的场地设置防雷警示牌,以提醒游客,雨天注意防雷安全[7]。

4.结语

山地旅游景区由于地理、地形的复杂性,综合防雷安全尤为重要,需重视构建雷电灾害防御体系,要做好相关负责人员的培训工作,向游客做好雷电灾害防御知识的宣传工作,全面做好预防雷电灾害工作。山地景区新建开始就应该严格按照国家规范设计施工,及时定期进行安全检测,排除隐患。通过雷电监测预警机制及时预防雷电灾害发生,才能切实、有效地做好山地景区的雷电防护,从而提高景区雷电灾害防御能力和安全管理水平。