在线学习模式下知识及其习得机制问题研究

摘 要:知识及其习得机制问题是所有学习模式的基本问题。在数字化学习时代背景下,在线学习实践中由知识及其习得机制引发的知识悖论问题,使现有的学习理论面临新的挑战。文章首先分析和比较了传统知识观与现代知识观对知识涵义的诠释,指出知识是一个具有多重涵义的概念;其次厘清了作为知识连续体四要素的数据、信息、知识、智慧之间的关系问题,明确了在线学习模式下知识的基本概念,并在此基础上对知识进行了分类;最后基于联通主义学习理论提出了一个新的理论认识框架,并在该框架内研究了在线学习模式下知识的习得机制,即知识及其连续体的转化机制。

关键词:在线学习模式;知识;知识连续体;联通主义;智慧

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2021)16-0001-09

一、问题的提出:数字化学习时代的知识悖论

网络技术的快速发展促成了在线学习的兴起,推动了知识更新速度的日益加快,从而造就了知识总量的爆炸性增长,人类因此迈进数字化学习时代。据ASTD(American Society of Training and Documentation)统计,全球知识总量在近十年增长了一倍,并正以每18个月翻一番的速度递增[1]。然而,在“数字化海洋”中,在线学习的过程却实实在在地造出了一大批“信息富翁”和“知识乞丐”,他们之中有的人甚至还出现了“信息消化不良症”或“知识焦虑症”。铺天盖地、汹涌而至的信息使在线学习者厌倦它又离不开它,想要摆脱它反而被越缚越紧,并随之产生一系列的身心反应[2]。

对在线学习者个体而言,头脑里塞满东西和头脑里空空如也同样糟糕,就如英国著名诗人Thomas Stearns Eliot在其《岩石》一诗中质问的那样:“在信息里,我们的知识哪里去了?在知识里,我们的智慧哪里去了?”[3] 作者用他诗一般的语言对时代变革中人们所面临的两难处境进行了一种隐喻,即随着时代的变革,为什么教育的发展反而不能适应时代对人才的基本需求了?这种隐喻所提及的知识悖论问题需要我们深刻反思和谨慎解答,因为它涉及在线学习模式的基本问题。

学习模式是指在体现一定教育思想的学习理论的指导下,为完成特定的学习目标和内容,围绕某一主题形成的比较稳定且简明的学习结构理论框架及其具体可操作的学习活动方式[4]。根据这个定义,在线学习模式就是指学习活动范围被限定在“在线学习环境下”的学习模式。而对“知识是什么”问题的解答是学习理论的知识观基础,决定了在线学习模式形成的学习结构理论框架;对“知识如何被习得”问题的解答则是学习理论的学习观基础,决定了在线学习模式开展的学习活动方式。

1.理论(知识观)层面

在线学习模式的主要类型可分为两种,是以Piaget为代表的个体建构主义学习理论作为指导思想的在线个性化学习模式;二是以Vygotsky为代表的社会建构主义学习理论作为指导思想的在线小组学习模式[5]。从在线个性化学习到在线小组学习,其指导思想已经从个体走向了群体,从主体性走向了主体间性[6]。然而,随着学习情境的日益复杂化,个体学习的进一步社会化,新的学习工具层出不穷并被广泛使用,人们的学习目的和学习方式也不断发生变化,原有的在线学习模式受到冲击,使得作为其指导思想的学习理论面临新的挑战[7]。与其它领域推陈出新的理论革新相比,教育领域已经远远落后,因此有必要在当前知识更新速度日益加快的背景下,在新的学习情境中,从不同的侧面建构理论认识框架,来重新解释在线学习模式下知识是什么的问题。

2.实践(学习观)层面

在线学习模式作为一种新兴的学习方式,虽然在一定程度上满足了学习者“开放、共享、自主、互惠、共赢”的学习诉求,但与传统课堂教学模式相比,其师生空间隔绝化、学习同侪界面化、学习时间碎片化的特点,也导致出现诸多现实问题亟待解决。比如,学习的凝集性太低缺乏社会参与度、学习动力难以持续保持导致在线课程的辍学率偏高[8]、学习过程中对如何维持在线互动关系和巩固连结的机制尚不清楚[9]等。归纳这些问题,终究会汇聚到在线学习模式下学习者个体如何有效地维持学习动力这个根本问题。因此有必要在“在线学习模式”的大前提下,从知识管理实践的视角,解释知识如何被习得的问题,通过分析数据、信息、知识、智慧四者间的关系及其转化机制,进而重构学习过程中的知识动力学机制。

由此可见,数字化学习时代的知识悖论问题,其实质是在当前知识更新速度日益加快背景下的知识及其习得机制问题,是在线学习模式的基本问题。对这个基本问题展开研究并尝试找到出路,无论是在理论层面,还是在实践层面,都具有十分重要的现实意义。

二、“知识是什么”:知识及其连续体

1.知识的多重涵义

知识是一个具有多重涵义的概念,具体如下:

(1)对于“知识是什么”这个问题,传统知识观均认同知识的核心属性在于其“正确性”:柏拉图最早就在《泰阿泰德篇》中提出了“知识即被确证的真实信仰(Justified True Belief)”的观念[10];Turban认为知识的正确性是“经过组织与分析的”,因此“可以令人了解与应用于解决问题或决策”[11];Wiig描述的知识的组成元素包括了确证过的“事实与信念、观点与概念、评断与期望等”[12];Purser等认为知识是“用以决策的事实、模式、计划、概念、意见及直觉的集合体”[13];Spek等指出知识是“一整套被评估为是正确与真实的,因此用来引导人类思想、行为及沟通的洞察能力、经验及流程”[14]。

(2)現代知识观则将知识作为一种个体的“信仰”,并强调了对个体知识进行“验证”的重要性:Piaget认为知识是“主体与环境(或思维与客体)相互交互而导致的知觉建构,它不是客体的副本,也不是由主体决定的先验意识”[15];被誉为“知识创造理论之父”的野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)强调知识是一个对个体信仰进行判别并不断调整,以趋近于“真理”的动态过程[16];知识建构理论的代表人物Scardamalia和Bereiter又进一步指出,个体建构的知识未必是合理的,“所有合法性的知识都需要经过协商”[17],明确了个体应与他人进行交流和意义协商的必要性。

将传统知识观与现代知识观对知识涵义的诠释相比较就会发现:前者在涵义上与客观主义相对应,强调了知识的绝对性、静态性和非人类性;后者在涵义上与建构主义相对应,认为知识是人类追求真理,验证个体信仰正确性的一个相对的、动态的、人类化的过程。

由此可见,“知识是什么”是一个复杂的问题,不同的研究者在不同的学科背景下,从不同的角度对知识的涵义进行诠释,就会得出关于知识的不同定义,形成不同的知识观,这说明了知识具有多维属性,进而表明了知识概念之后隐含的复杂而丰富的内容。

2.知识连续体

数据、信息、知识和智慧四者间的关系问题,最早由Eliot提出,后来被研究者逐渐建构和不断扩展,形成DIKW(Data、Information、Knowledge、Wisdom四个单词的首字母)体系结构模型[18],王佑镁将该模型称为“知识连续体”[19],本文将沿用这个名称。一般认为,数据、信息、知识和智慧之间是一种递进的关系,前者是后者的基础,后者是处理前者的手段,其中每一层比下一层多赋予了不同的内涵,内涵越大,外延越小。

(1)数据

数据是知识连续体的基础,是关于事物的散乱、无序的事实描述,表现为一串串二进制代码和代码组成的集合,在被提取之前,它们以“数字化海洋”的形式沉淀在组织记忆底层,等待被标识、筛选、评估、整理和重组。

(2)信息

数据被赋予了“内容”的内涵而转化为信息。与数据相比,信息具有了情境化的组织结构,能够被有目的地传播至受传者并被解读[20]。因此信息具有情境性。

(3)知识

信息被赋予了“如何去使用”的内涵而转化为知识。知识是准备作出决策和行动的信息的高级形式[21]。按照Hauenstein的观点,“信息是别人内化的知识,知识是自己内化的信息”[22]。因此,知识除了是个体对外来信息进行认知加工的结果之外,还包括了获得及生产知识的行动方式。

本文立足于解答在线学习模式下知识如何被习得的问题,因此认为:①知识是信息的高级形式,必然具有情境性,是基于情境变化而可以被改进的事实;②知识是个体与环境在互动过程中建构的,具有建构性;③知识是一种行动方式,具有目的性;④知识是互动的一种状态,具有联通性。

(4)智慧

知识被赋予了“什么时候用最恰当”的内涵而转化为智慧。在以知识为基础的社会里,智慧常常与批判性思维和创造性思维联系在一起,被认为是知识连续体的最高层次,可以被定义为在复杂的环境中综合运用知识正确判断事物的能力(批判性思维)[23],或能运用建构的新知识进行自我创作与表达的能力(创造性思维)[24]等。

综上所述,我们可以这样理解知识连续体各层次的概念及其之间的关系:信息是有组织的数据,在一定的情境下总是“正确”的,具有情境性,可以从传播者经过网络传播至受传者。知识是自己内化的信息,与个体的经验密切相关,需要学习者主动建構他们自身对信息的理解,因此具有情境性和建构性;此外,知识还具有目的性和联通性。智慧是学习者在深刻理解了知识的法则之后所具有的洞悉事物核心本质的才能。由此可见,从数据到信息、知识和智慧的过程,是一个数据不断被情境化、信息不断被个体内化、知识不断被深刻化、智慧不断被凝练化的过程[25]。

3.知识的分类

如上文所述,知识具有多维属性。根据不同的属性特征,知识有不同的分类方法。比如:从本体属性上,建构主义研究者将知识分为个体性知识、社会性知识[26];从表现属性上,联合国国际经济合作与发展组织(OECD)将知识分为“Kown-what”(知道是什么的知识)、“Kown-why”(知道为什么的知识)、“Know-how”(知道怎么做的知识)、“Know-who”(知道是谁的知识)[27];从结构属性上,Spiro提出的认知灵活性理论明确地将知识分为良构型知识、非良构型知识[28];从目标属性上,Bloom将知识分为事实性知识、概念性知识、程序性知识、元认知知识[29]等。

本文研究的在线学习模式面向网络教学,因此应立足于网络教学的知识表示方式,重点考虑知识可视化的需要,而从知识的传播属性上,将知识分为显性知识(Explicit Knowledge)、隐性知识(Tacit Knowledge)两种类型[30]。

(1)显性知识,是可以用符号表征出来的,易于计算机存储、传播和广泛共享的,具有可操作性特征的知识,也就是OECD知识分类中的“Kown-what”和“Kown-why”两类知识。

(2)隐性知识,是难以用符号表征出来的,具有高度个性化、难以格式化特征的知识。它包括两类知识:一类是技术层面的知识,包括非正式和难以明确说明的技能或手艺,即OECD知识分类中的“Know-how”;另一类是认知层面的知识,包括个体的见解、经验、领悟、期望、预测、信念、情感、态度、价值观等心智模式,即OECD知识分类中的“Know-who”,尽管这个层面的内容很难被表征出来,但却始终影响着我们对周围世界的感受方式[31]。

三、“知识如何被习得”:知识及其连续体的转化机制研究

Downes认为,知识具有挖掘类、建构类和生长类三种生产模式[32]。以此为依据,笔者将知识连续体各层次的转化过程分为数据挖掘、信息建构和知识联通三个生产阶段。

1.数据挖掘生产:从数据到信息的转化机制

数据挖掘是指在组织内采用数据分析和发现算法,从大量散乱的、无序的、模糊的、有噪声的、不完全的数据中提取出有意义的信息的非平凡过程[33]。其中,数据是信息的基础,是信息提取过程中可以检索和寻找的原材料,能够被标识、筛选、评估、整理和重组。

数据挖掘生产阶段强调情境化,描述不同的情境需要用到不同的数据结构和组织方式,因此使用合适的数据挖掘方法提取出精准的数据非常重要。Davenport等认为数据要经过情境化、分类、计算和压缩四个步骤才能转化为有意义的信息:①情境化,明确什么数据是当前情境下我们所需要的;②分类,考虑数据的主要组成部分有哪些;③计算,思考数据应该怎样被统计或计算分析;④压缩,讨论数据是否还能以更简洁的形式被总结出来[34]。

数据挖掘方法的使用是从数据到信息的转化机制中最为关键的内容。Romero等梳理了1995—2005年有关教育数据挖掘方面的文献,归纳出五类教育数据挖掘方法,分别是统计分析与可视化、聚类、预测、关系挖掘、文本挖掘[35];Baker等则提出了聚类、预测、关系挖掘、人类判断、模式发现五种类型的教育数据挖掘方法[36]等。

2.信息建构生产:从信息到知识的转化机制

Polanyi首次提出了知识的模糊性概念,认为“人类可以通过语言来表达的知识在本质上都是隐喻性的”,并由此将知识分为显性知识和隐性知识两大类型[37]。Fahey等则指出,在“知识即是行动能力”的前提下,知识其实都是隐性的,别人认为的显性知识只能算是信息[38]。

在Piaget所创立的个体建构主义学习理论中,个体已有的认知结构被称为“图式”,而意义建构(个体与环境的互动)涉及“同化”与“顺应”两个基本过程:同化是图式数量的扩展,即个体把外界传播过来的信息整合到自己已有的认知结构中的过程;顺应是图式性质的改变,即当外界传播过来的信息与个体已有认知结构发生冲突无法同化时,认知结构发生改变与重组的过程[39]。

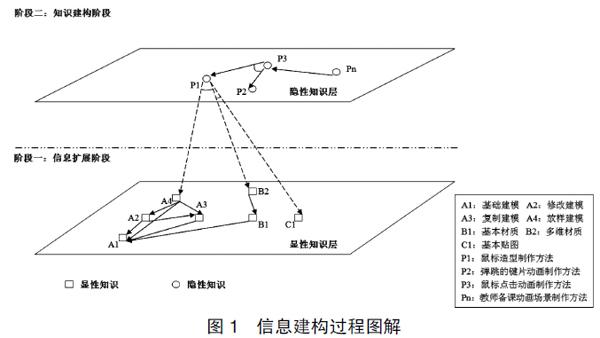

综合上述三个文献的主要观点,笔者将信息建构生产阶段再分成两个阶段:信息扩展阶段和知识建构阶段,分别对应学习者个体显性知识的扩展和隐性知识的形成过程,具体如图1所示。

以下是关于信息建构生产阶段的具体说明:

(1)信息扩展阶段[30][40]

信息扩展阶段主要发生在显性知识层之中,具体体现为:

①显性知识层的各节点可以根据具体情境组合成不同大小粒度的集合体,这些集合体称为个体显性知识的“知识结构图”。

②在一个知识结构图中,起始节点称为“起点能力节点”,它是学习者个体能够进行该部分新知识点学习的最低知识阈值;结束节点称为“目标能力节点”,用以判断学习者个体完成学习后是否掌握了该新知识点的学习目标;知识结构图中的各节点用实弧(带箭头的实线)连结在一起。

③在知识结构图中,显性知识层各显性知识节点之间用实弧进行连结,表明它们存在语义关系。语义关系指的是知识节点之间的静态关系,如类属关系、总括关系、顺序关系等,它们根据静态关系的不同,可以进行三种方式的语义类型提取,分别是“对象—属性”“对象—结构(或关系)”“对象—操作(或过程)”。

④不同的知识结构图可以相互组合在一起,生产出更大粒度的知识结构图,因此,其定义具有递归的性质。比如,一个较大粒度的知识结构图中的起点能力节点,可以成为一个较小粒度的知识结构图中的目标能力节点,但原子节点除外。原子节点是知识结构图的最小单位,是当前情境下显性知识层中“正确”的事实性知识,不依赖于其它节点。

由此可见:在显性知识层之中,学习者个体仅仅是把从外界传播过来的信息“组合”到自己已有的“知识结构图”中,从而生产出更大粒度的知识结构图。笔者认为,如果学习者个体的学习尚处于显性知识层中的知识结构图扩展这一阶段的话,则确实没有涉及“行动能力”的生产,那么根据Fahey等的观点,这一阶段称为“信息扩展阶段”更为恰当一些。

(2)知识建构阶段[30][40]

知识建构阶段主要发生在显性知识层和隐性知识层之间,具体体现为:

①一个知识模型,即个体情境化的认知结构至少含有一个知识结构图,且至少有一条超弧(带箭头的虚线)连结到隐性知识层的隐性知识节点上。

②在知识模型中,从显性知识层的显性知识节点到隐性知识层的隐性知识节点之间用超弧进行连结,表明它们存在认知关系。认知关系指的是知识节点之间的静态关系及它们映射出的个体认知的动态过程,可表征为三种语义类型提取的综合,以语义集合映射到认知结构的方式呈现。

③同一层之间的节点使用实弧连结,不同层之间的节点使用超弧连结。

这里需要特别指出的是,在本文中,“知识结构”一词仅出现在与显性知识层相关的表述中;“认知结构”一词则出现在显性知识层与隐性知识层相关的表述中,且其中必定含有隐性知识层的表述。之所以作出这样的区分,是为了进一步凸显情境化的信息被学习者个体内化的不同阶段:“知识结构”处于信息扩展阶段,仅涉及语义关系的连结;“认知结构”处于知识建构阶段,不仅涉及语义关系的连结,还涉及认知关系的连结。

由此可见:显性知识层之中的实弧连结,体现了学习者个体在情境化的相关知识领域内知识结构的扩展(同化);从显性知识层到隐性知识层之间的超弧连结,则体现了学习者个体认知结构的改变(顺应),新的信息增量被个体吸收并被内化为知识,个体已有的认知结构因改变而得以重新建构,情境化的隐性知识得以形成,从而生产出解决现实问题的行动能力。关于知识结构图和知识模型更为详尽的数学表述[30],本文限于篇幅不作赘述。

3.知识联通生产:从知识到智慧的转化机制

“Connectivism”一词在国内有“联通主义”“关联主义”“连接主义”等译述,由加拿大学者Siemens于2005年首次提出。联通主义作为当前网络技术推动知识更新速度日益加快背景下催生出的一种重要的学习理论,扎根于社会建构主义学习理论和联结主义理论,从全新的角度解释了数字化学习时代复杂的信息环境下学习如何发生的问题[41],适合于复杂、快速变化和多样化知识来源的学习[42]。

联通主义学习并不适合于所有的學习者,它要求学习者至少具备以下两种能力准备[43]:①最低知识阈值准备,具备某个知识领域的教育背景(多样化知识来源),有信心和能力利用网络开展学习;②基本信息素养准备,具备参与联通主义学习的能力,学习者能对信息是否对自己有用快速作出判断(快速识别能力)。

Siemens认为,学习即连结的建立和网络的形成[44],主张学习目标是基于创新的知识生长,不仅强调与已有的节点建立连结,还强调在学习过程中创造新的节点并与之建立连结,从而促进知识的生长,即实现知识联通生产。联通主义学习理论的另一位创始人Downes首次提出了“联通化知识”一词,并将其阐释为“是一种网络现象”[45],认为无论是个体性知识还是社会性知识,都具有网络特性,其中最核心的网络特性有三个:隐喻性、动态性、生长性[32]。Siemens则进一步将动态性表述为流动性,认为联通化知识只有在“管道(网络)”中流动才能得到发展。将生长性解释为自反性,即处于网络中的知识保持持续更新的状态,并随情境的变化而发挥新的作用[46]。

Siemens在他的博士论文中将“寻径(Wayfinding)”和“意会(Sensemaking)”两种建立连结的方式作为保持知识生长的关键[42]。他认为,在数字化学习时代复杂且快速变化的信息环境下,学习者只有通过建立资源之间的连结并保持它们的凝聚性,才能实现知识联通生产。

联通主义学习理论表述了一种适应当前社会结构变化的在线学习模式,充分考虑了学习发生过程中环境与学习者个体建立连结的演化、知识的分布性、学习的社会本质以及学习群体的认知和共享等情境[19],完全可以纳入指导在线学习模式的学习理论体系之中。鉴于此,笔者依据联通主义学习理论的知识观和学习观,对知识联通生产阶段进行以下具体说明:

(1)知识模型属于联通化知识

知识模型是学习者个体情境化的认知结构,被表征为隐性知识层中的隐性知识节点及与它建立了认知关系连结的显性知识层中的知识结构图所组成的“网络”,因此知识模型本身是具有隐喻性的;知识模型是考虑到可视化的需要,基于知识的传播属性所进行的分类。它既面向网络,又被表征为网络,所以是一种网络现象,必然具有流动性(动态性);知识模型是开放的認知结构,它不断地与外部环境进行互动,经过“同化”与“顺应”两个基本过程,使认知结构在“平衡——不平衡——新的平衡”的循环中得到不断丰富、提高和发展[39],换言之,知识模型具有自反性(生长性)。由此可见,知识模型具备联通化知识的三个核心网络特性,适用于Siemens定义的具有调整并回应变化的“适应力模型”,其知识组织形式主要是动态网络及其生态[46]。

(2)联通化知识的生产模式[32]

Downes认为,联通化知识的生产模式是三种模式中唯一的“知识和智慧不作为结果,而是作为系统属性的有机模式”。“有机”意味着适应环境,获取养分,自行生长,重视生产。换言之,分布在网络中作为“原材料”的联通化知识流动的目的,不是重塑或改变有机体(学习者个体)自身的固有认知结构,而是提供促进有机体自行生长和智慧凝练的养分,滋养并孕育出意想不到的新的文化制品。文化制品是反映有机体当前情境下固有认知结构的真实知识制品。这些新的文化制品不是作为结果,而是服务具体目标的属性存在的,比如在系统内创造更多的新节点,吸引更多的参与者与它们建立连结,保持节点的持续增长等。

处于网络中的每个学习者个体都是自己知识的唯一来源,他们不传播知识,而是传播被自己编码的反映其知识模型的文化制品。编码是指在用符号进行个性化知识表征的环节中,传播者依据传播价值选择传播内容,再按照不同的技术网络(网络硬件环境)媒介特点把自己的知识模型转化成可在网络中流动和被解读的符号的过程。这些文化制品可以是几段聊天记录、一篇讨论笔记或一个技术文档等。它们广泛分布在网络空间中,以“数字化海洋”的形式成为复杂多变的信息环境的一部分。

有机体的生长需要土壤。在联通主义学习中,知识生长的土壤就是复杂多变的信息环境。这个环境充满了分布式、碎片化的文化制品。学习者只有通过建立文化制品之间的连结并保持它们的凝聚性,才能实现智慧的凝练。

创新是联通化知识生长的重要环节,它包含:①改进:文化制品的过滤性使用,环境中分布的所有文化制品被看作是可以被改进的真实知识制品,学习者应根据当前情境保持评价和判断的立场,并过滤性地使用它们;②更新:网络中的文化制品保持持续更新的状态,当新的情境出现改变了建立在昨天决策基础之上的知识全景时,学习者要有快速识别能力并随之提升思想和改善观念;③创造:学习即连结的建立和网络的形成,但连结的基础不是对已有文化制品的简单复制,而是对这些资源理解基础上的提炼进而创造,即新的文化制品的生产过程。

改进、更新、创造,正是在线学习模式下“创新”特征的三层含义[47]。然而,创新并不是最终目的,最终目的是通过创新,创造出越来越多的文化制品,生产出越来越多的新节点,吸引越来越多的参与者,形成越来越广泛的网络,从而保持联通化知识的持续生长。

(3)智慧凝练的关键:寻径和意会[41][42][48][49]

在联通主义学习中,学习的起点是学习者个体。学习者个体以持续编码生产出文化制品的方式组建个体网络,并与组织网络相融。而组织网络吸纳个体网络,又动态地编码生产出新的文化制品回馈给个体网络,并继续为学习者个体提供学习支持。这种知识生产的循环使得学习者个体通过他们所建立的连结在各自的知识领域保持不落伍。

网络由节点和连结两部分构成。网络中意义的创新源自新增节点的出现;但知识生长的关键不在于此,而在于这些新增节点以能被解读的方式进行编码且与其它节点建立连结形成管道,从而保证意义的顺利传达并再次被传播,即“管道比管道中的内容更重要”。因此,相对于节点来说,连结才是联通主义学习的关键。在线学习模式下,学习者个体主要通过寻径和意会两种方式建立节点之间的连结。

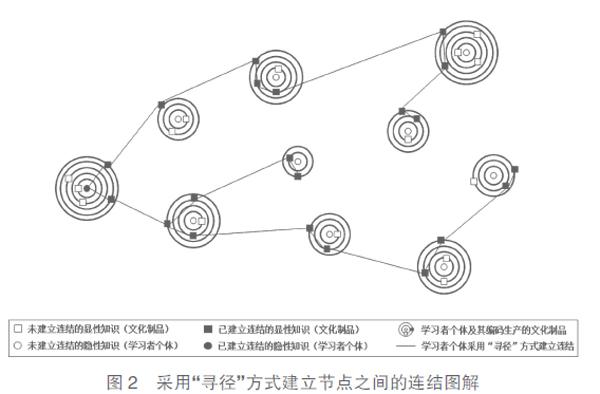

①寻径:批判性思维的凝练化过程

寻径是指学习者个体利用学习空间中的符号、地标等环境线索为自己定向,建立起特定节点和资源之间连结的过程。在寻径过程中,情境感知和快速识别能力非常重要。学习者个体所处的信息环境复杂多变,他们应具备感知当前情境并快速识别哪些资源有价值,基于此建立连结并保持这些资源凝聚性的能力。学习者个体采用“寻径”方式建立节点之间的连结图解如图2所示。

信息环境中充满了分布式、碎片化的文化制品,学习者个体根据它们对当前情境下问题解决的贡献保持评价和判断(批判)的立场,并过滤性、发展性地按照类似于搭积木的方式重新合成(Remixing),形成基于已有资源的二次创造型文化制品。

寻径连结方式在本质上是学习者个体基于文化制品之间的物化联通,仅具有问题解决的弱指向性,所有的资源必须通过中心节点(即学习者个体)提取、过滤、聚合和分享才能保持其凝聚性。分析图2中的图解,我们可以看出,由寻径连结方式形成的网络,有且只有一个隐性知识节点。由此可见,寻径的过程就是学习者个体批判性思维的凝练化过程。

②意会:创造性思维的凝练化过程

意会一般被认为是学习者个体在学习空间中应对不确定性、复杂问题或变化环境的活动。更准确地说,意会是指在高度复杂或不确定情况下,为了作出决策而建立情境意识(Situational Awareness)和达到理解的过程。学习者个体采用“意会”方式建立节点之间的连结图解如图3所示。

Siemens认为,现实(Reality)的本质是“整体的、分布的,是对要素如何被感知者连结的反映”。因此,人们对事物的认识是按照一定方式组织和体现连结的模式。

意会实质上是概念关联的体系结构(an Architecture of Concept Relatedness)。换句话说,当学习者个体在试图解决当前情境困境的寻径活动中找不到出路时,就不得不运用更高阶水平的认知能力(如评价、创造等),在充分了解解决此类难题的相关概念的部分体系结构(至少能理解某些内容是如何按照特定的方式组织和展现联通的)的基础上进行模式识别。模式是指“隐藏在事物之中的一种内在规律,找到这种规律就可以指导我们预测和应对同类事物”;而模式识别就是发現规律,并用符号进行编码,以生产出新理论(概念)或新方法的文化制品的过程。因此,通过意会方式生产出来的是完全原创型文化制品。

意会连结方式在形式上虽然也表现为学习者个体基于文化制品之间的联通,但在本质上却是学习者个体之间借助于技术网络提供的媒介,经由各自编码的文化制品发生的间接人际联通。学习者个体之间所采用的意会连结方式具有问题解决的强指向性,能针对具体问题交流意见、相互协商、达成共识,动态地编码出含有“合法性知识”的文化制品,并连结在一起。分析图3中的图解,我们可以看出,由意会连结方式形成的网络,可能同时存在多个隐性知识节点。

由此可见,意会的过程就是学习者个体创造性思维的凝练化过程。在以知识为基础的社会里,学习者个体的智慧常常以批判性思维或创造性思维的形式外显出来。因此,在联通主义学习中,寻径和意会的过程也就是智慧不断被凝练化的过程。

四、结束语

追溯任何传统课堂教学模式的教育指导思想,我们会发现,其大多形成于信息并不发达的20世纪中叶时期或更早。这些指导思想普遍遵循传统知识观的基本观点,认为知识是绝对的、静态的和非人类性的“点”,强调知识的核心属性在于其“正确性”。与之相对应,传统学习观把对知识点的记忆作为考察学生学习能力的主要目标,而教师的作用在于传播并教授知识,其主导地位不言而喻。所以,传统课堂形成的教与学的组织模式只能称为“教学模式”而不是“学习模式”。

当人类进入21世纪后,知识总量的剧增使信息过剩,与之对应的数字化学习时代随之到来,学习者个体再也无法仅仅依靠记忆能力进行学习了。在大数据、云计算、区块链以及人工智能等技术的加持下,新的信息持续被获得,学习情境瞬息万变,建立在昨天决策基础之上的被视为正确的知识全景,在今天就有可能被全盘改变,知识成为了一种相对的、动态的、人类化的“流”,其“正确性”需要在具体的情境中去验证。所以,现代知识观普遍认同知识具有情境性和建构性,认为知识是基于情境变化而可以被改进的事实,是个体与环境在互动过程中建构的。

虽然现代知识观在已有的学习理论认识框架之内,对数字化学习时代背景下知识及其习得机制问题尽力给出解答,然而,在线学习实践中出现的知识悖论问题又迫使我们不得不去重新思考这些解答是否合理。正是在这样两难的处境之下,在学界新近兴起的联通主义学习理论为我们指明了一条可行的出路。该理论表述了一种学习发生在模糊不清环境下,将核心成分置于(至少是部分置于)个体控制之下的情形:知识被视为一种动态的流,可存在于我们自身之外(但存在于组织范围内);学习就是将知识进行连结的过程,这种连结能够使我们学到比现有知识体系更多、更重要的东西。

在线学习模式处于数字化学习时代复杂的信息环境下。正是这个变动不居的环境,对学习者个体的学习能力提出了更加严苛的要求。面对瞬息万变的学习情境和铺天盖地的信息资源,识别重要信息和非重要信息的能力远比记忆能力重要得多。

在本文中,笔者借鉴了联通主义学习理论的基本思想,在充分肯定了现代知识观中知识具有情境性和建构性的基础上,对如何在在线学习模式下重构学习过程中的知识动力学机制,进行了如下思考:

(1)认同Fahey等提出的“知识即是行动能力”的观点,认为知识是一种行动方式,具有目的性。联通主义学习理论将知识表述为一种动态的流,那么它的流向必然具有目的性,否则就成了散乱、无序的数据,这与知识的情境性和建构性相悖。因此,知识的目的性为知识的流动提供了动力。

(2)认同Scardamalia等提出的“所有合法性的知识都需要经过协商”的观点,认为学习者个体总归是处于某个文化背景下的社会性的人,他们编码生产出的真实知识制品必然带有文化性质,属于文化制品。学习者个体必须评价和判断哪些文化制品中带有重要信息,并将它们连结起来,才能转化为有用的知识,才能使学习真正地发生。知识的这种联通性为信息向知识、再向智慧的转化指明了方向。

综上所述,笔者认为在线学习模式下,具有情境性、建构性、目的性和联通性的信息属于知识的范畴;目的性为知识的流动提供了动力,联通性为知识连续体的转化指明了方向。

参考文献:

[1]George Siemens.Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age[J].International Journal of Instructional Technology and Distance Learning,2005,2(1):3-10.

[2]桑标,贡晔.网络依赖与心理健康的关系——一项以大学生为对象的调查研究[J].当代青年研究,2001(5):31-35.

[3]薛春香.Opening Stanza of T. S. Eliot's Choruses from the Rock(转载)[DB/OL].http://blog.sciencenet.cn/blog-110726-50472.html.

[4]何克抗.建構主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(5):74-81.

[5]熊剑.在线学习环境下小组学习的协同策略研究[J].中国教育信息化,2020(5):24-29.

[6]熊剑.在线学习环境下的协同知识建构:互动的层次、过程和情境设计[J].中国教育信息化,2019(3):7-12.

[7]王佑镁,祝智庭.从联结主义到联通主义:学习理论的新取向[J].中国电化教育,2006(3):5-9.

[8]高地.MOOC热的冷思考——国际上对 MOOCs课程教学六大问题的审思[J].远程教育杂志,2014(2):39-47.

[9]熊剑.在线学习环境下的协同知识建构:互动质量研究[J].中国教育信息化,2019(5):1-7+28.

[10]马圆.柏拉图关于知识定义的论证——《泰阿泰德篇》的文本解析[D].北京:中央民族大学,2015.

[11]Efraim Turban.Decision Support and Expert Systems[M].Englewood Cliffs:Prentice-Hall Press,1992.

[12]Karl Martin Wiig.Knowledge Management Foundations,Thinking about Thinking,How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge[M].Arlington: Schema Press,1993.

[13]Purser R E,Pastnore W A.Organizing for learning[A].In: William A Pasmore, Richard W Woodman,eds.Research in Organizational Change and Development(Volume 6)[C]. Greenwich,CT: JAI Press,1992:37-114.

[14]Van Der Spek Rob,Spijkervet A.Knowledge Management: Dealing Intelligently with Knowledge, Knowledge Management and Its Integrative Elements[M].New York: CRC Press,1997.

[15]潘小明.知识分类学习论及其对数学教学的启示[J].苏州教育学院学报,2000,17(1):75-77+95.

[16]Ikujiro Nonaka.A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation[J].Organization Science,1994,5(1):14-37.

[17]Marlene Scardamalia,Carl Bereiter.A Brief History of Knowledge Building[J].Canadian Journal of Learning and Technology,2010,36(1):1-16.

[18]Russell L Ackoff.From Data to Wisdom[J].Journal of Applied Systems Analysis,1989,16(1):3-9.

[19]王佑镁.协同学习系统的建构与应用——一种设计研究框架[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[20]Peter F Drucker.the Post-Capitalist Society[M].New York: Harper Business/Harpercollines Publisher,1993.

[21]Thomas H Davenport,David W De Long,Michael C Beers.Successful Knowledge Management Projects[J].Sloan Management Review,1998,39(2):43-57.

[22]A Dean Hauenstein.A Conceptual Framework for Educational Objectives: A Holistic Approach to Traditional Taxonomies[M].Lanham,Md.: University Press of America,1998.

[23][美]多拉·豪维尔,王爽译.批判性思维和创造性思维——推动知识社会前进的主要动力[J].全球教育展望,2001(12):1-4.

[24]赵丽.在线课程开发:从资源“共享学习”到智慧“共生跃迁”[J].电化教育研究,2016(11):67-74.

[25]钟志贤.面向知识时代的教学设计框架——促进学习者发展[D].上海:华东师范大学,2004.

[26]姜勇,阎水金.西方知识观的转变及其对当前课程改革的启示[J].比较教育研究,2004(1):17-21+43.

[27]陈洪澜.论知识分类的十大方式[J].科学学研究,2007,25(1):26-31.

[28]刘儒德.论认知灵活性理论[J].北京师范大学学报(社会科学版),1999(5):61-66.

[29]常经营,兰伟彬.布鲁姆教育目标分类的新发展[J].南阳师范学院学报(社会科学版),2008(5):84-86.

[30]熊剑.面向MOOC的知识模型及可视化方法研究[J].西南民族大学学报(自然科学版),2017,43(1):50-58.

[31][日]竹内弘高,野中郁次郎.知识创造的螺旋——知识管理理论与案例研究[M].李萌,高飞译.北京:知识产权出版社,2006.

[32]Stephen Downes.Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks [DB/OL].https://www.mendeley.com/catalogue/ce06b334-3ce9-3e2e-aeb7-5934b5322a5a.

[33]王惠中,彭安群.数据挖掘研究现状及发展趋势[J].工矿自动化,2011,37(2):29-32.

[34]Thomas H Davenport,Laurence Prusak.Working Knowledge: How Organization Manage What They Know[M].Boston: Harvard Business School Press,1998.

[35]Cristóbal Romero,Sebastian Ventura.Educational Data Mining: A Survey from 1995 to 2005[J].Expert Systems with Applications,2007(33):125-146.

[36]Ryan S J D Baker, Kalina Yacef.The State of Educational Data Mining in 2009: A Review and Future Visions[J].Journal of Educational Data Mining,2009(1):3-16.

[37]Michael Polanyi.The Tacit Dimension[M].New York: M.E.Sharp Inc.,1967.

[38]Liam Fahey,Laurence Prusak.The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management[J].California Management Review,1998,40(3):265-276.

[39]何克抗.建構主义——革新传统教学的理论基础(上)[J].电化教育研究,1997(3):3-9.

[40]熊剑.面向MOOC的知识可视化视觉表征与建模设计[J].西南民族大学学报(自然科学版),2016,42(5):550-557.

[41]王志军,陈丽.联通主义学习理论及其最新进展[J].开放教育研究,2014,20(5):11-28.

[42]George Siemens.Orientation: Sensemaking and Wayfinding in Complex Distributed Online Information Environments[D].Aberdeen: University of Aberdeen Doctoral Dissertation,2011.

[43]Terry Anderson,Jon Dron.Three Generations of Distance Education Pedagogy[J].The International Review of Research in Open and Distance Learning,2011,12(3):80-97.

[44]George Siemens. Connectivism: Learning as Network-Creation[DB/OL].https://www.researchgate.net/publication/245771757_Connectivism_Learning_as_Network-Creation.

[45]Stephen Downes. An Introduction to Connective Knowledge[DB/OL].https://www.researchgate.net/publication/248290359_An_Introduction_to_Connective_Knowledge.

[46][加]G·西蒙斯.网络时代的知识和学习——走向连通(Kowning Kownledge)[M].詹青龙,译.上海:华东师范大学出版社,2009.

[47]熊剑.在线学习环境下的协同知识建构:涵义、特征与促进策略[J].中国教育信息化,2019(4):1-5+10.

[48]王志军,陈丽.联通主义学习的教学交互理论模型建构研究[J].开放教育研究,2015,21(5):25-34.

[49]王竹立.关联主义与新建构主义:从连通到创新[J].远程教育杂志,2011(5):34-40.

(编辑:李晓萍)