微创血肿碎吸术对颅脑损伤患者的疗效分析

李 龙 杨金庆 薛 勇 王兆斌

(濮阳市油田总医院神经外科,河南濮阳457001)

暴力直接或间接作用于头部是导致颅脑组织损坏的主要原因,其临床症状主要表现为意识障碍、生命体征紊乱、恶心、呕吐、瞳孔放大等,随着颅内血肿体积的不断增大,若不及时治疗,将会严重威胁到患者的生命安全[1]。我院选取102例颅脑损伤患者为对象,应用微创血肿碎吸术进行治疗,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院神经科2012年2月至2017年6月收治的颅脑损伤患者102例为研究对象。所有患者经颅脑CT、MRI、影像学检查确诊符合中华医学会制定的颅内血肿诊断标准[3],血肿量20~60mL,均未出现脑疝。排除相关药物过敏者、手术禁忌症者及其他疾病史(如心、肝、肾、脾等)或依从性较差者以及不能完成后续随访者。根据临床不同的治疗方法将102例患者分为微创组和开颅组,各51例。其中微创组男27例,女24例;平均年龄(42.54±10.22)岁;损伤类型:挫裂伤伴脑内血肿34例、硬膜下血肿8例、硬膜外血肿9例;损伤原因:车祸伤31例、坠落伤11例、碰撞伤6例、其他3例。开颅组男25例,女26例;平均年龄(43.28±9.34)岁;损伤类型:挫裂伤伴脑内血肿32例、硬膜下血肿9例、硬膜外血肿10例;损伤原因:车祸伤33例、坠落伤8例、碰撞伤6例、其他4例。两组患者一般资料比较无统计学差异(P>0.05)。具有可比性。

1.2 方法:所有患者入院后均常规内科检测及治疗,待病情稳定后,开颅组使用传统开颅血肿清除手术[4]。微创组采用微创血肿碎吸术进行治疗。经CT扫描确定血肿的部位及选择最佳靶心位置,常规消毒及麻醉后,进行颅骨钻孔,完成后置入压力传感器于颅内硬膜外处,使用3mm血肿碎吸针和限速电钻进行血肿穿刺,当钻针进入血肿边缘时,使用空针管负压抽吸血肿周边的不凝血液及血清,完成后碎吸针钻入血肿中心,注入20 000~50 000U尿激酶后,夹闭引流管,1~4h后开放引流管进行引流。首次碎吸术时颅内压维持在25mmHg以内,不需要进行抗凝冲洗和脱水处理,引流量根据CT检测情况,每天不超过2次。术后两组患者均给予降颅压、抗感染、预防并发症及维持内环境平衡等治疗。

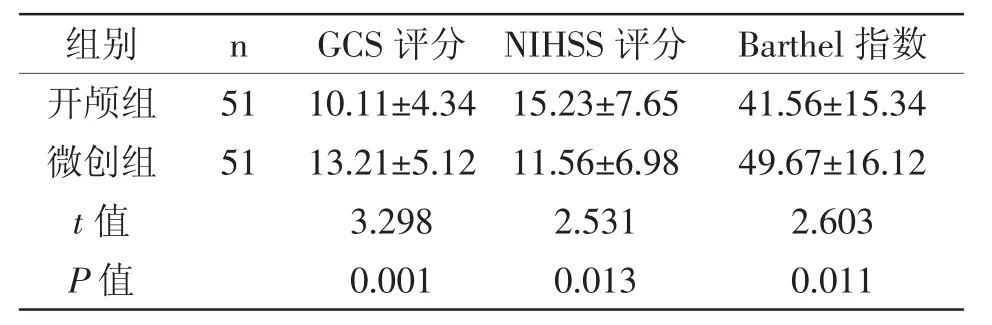

1.3 观察指标:观察两组患者术后临床疗效及不良反应情况,临床疗效通过对术后患者意识功能、神经功能缺损及生活能力恢复情况进行评估[5]。意识功能采用GCS评分进行评价,神经功能采用NIHSS进行评价,生活能力采用Barthel指数进行评价。

1.4 统计学方法:数据运用SPSS19.0统计学软件进行处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,行t检验,计数资料以率(%)表示,行χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效情况比较:微创组患者术后GCS评分及Barthel指数明显高于开颅组,NIHSS评分明显低于开颅组,两组患者组比较有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者临床疗效情况比较(x±s)

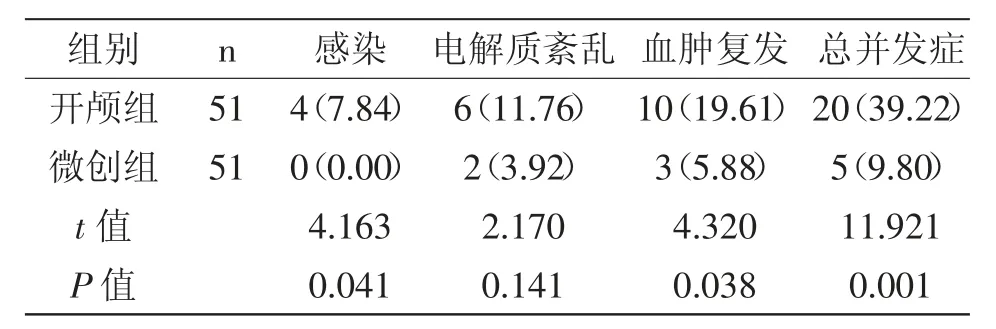

2.2 两组患者术后并发症情况比较:微创组出现2例电解质紊乱、3例血肿复发、总并发症为5例(9.80%),开颅组出现4例感染、6例电解质紊乱、10例血肿复发、总并发症为20例(39.22%),微创组总并发症发生率明显低于开颅组(P<0.05),详见表2。

表2 两组患者术后并发症情况比较[n(%)]

3 讨论

颅脑损伤是因为暴力直接或间接作用于头部导致颅脑组织损坏而出现颅内血肿,多数病人存在严重意识障碍,颅内压升高,神经元被压迫,进而发生一系列病理性变化,严重影响到患者的生活能力,甚至威胁到患者生命安全。因此,选择最佳的治疗时机及治疗方案对颅脑损伤患者的预后具有重要的临床意义。传统的颅内血肿的临床治疗多开颅手术为主,但开颅手术临床存在损伤大、费用高、并发症多等诸多问题[6]。对于颅内血肿体积不大、病情较为稳定且无脑疝症状的患者而言,采用开颅术会增加其临床手术的风险。近年来,随着微创血肿碎吸术的广泛应用,微创术很快受到广大医师和患者的青睐。相较于开颅术,微创术在治疗病情稳定及颅内血肿量不大的颅内损伤方面具有创伤小、术后并发症少、治疗费用低、住院时间短等优点,已成为临床治疗颅内轻度血肿的首选治疗方法。

本研究结果显示,微创组患者术后意识功能、生活能力及神经功能恢复情况均明显优于开颅组,两组患者组间比较有统计学意义。本研究手术方法中采用3mm血肿碎吸针对患者颅内血肿进行碎吸,减少了术中对患者脑部组织及结果的损伤,从而降低了患者术后并发症的发生率。本研究结果显示,微创组患者术后总并发症发生率远远低于开颅组。

综上所述,对于临床确诊为轻中度颅脑损伤、血肿量较低且未出现脑疝的患者,采用微创血肿碎吸术能够有效促进患者意识功能、神经功能及生活能力的恢复,降低并发症发生率,临床疗效满意,值得推广应用。