马克斯·舍勒与王阳明思想中先天的价值与感受

卢盈华

(华东师范大学 思勉人文高等研究院,上海 200241)

在对儒家心学的解读中,牟宗三的康德式诠释具有很强的原创性与说服力。孟子、王阳明与康德都主张道德自律,尊重个体的人格尊严。不过,康德将情感看作感性的、无序的、他律的,这与王阳明有着显著的不同。牟宗三也清楚这一点,但在总体上仍将儒家心学纳入康德系统的整体框架之下,同时认为心学“本体论的觉情”观念是对康德的超越。这样的解读构成了内在的不一致。如果我们承认儒家心学与康德哲学之间的显著差异,就要避免直接以康德术语来诠释儒家心学。譬如,认为仁义礼智是道德法则或理性命令,认为心是道德法则的立法者,便忽略了更具有解释力的可能诠释。本文即着重揭示以王阳明为代表的儒家心学实则与舍勒现象学存在更紧密的亲和性。

一、儒家心学中道德情感的特征

孟子云:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”[1](《公孙丑上》)在这里,孟子声称道德情感是人性的“端”。“端”可以被理解为(1)开端、发端,或(2)端倪、端绪。第(1)种意味着某事物尚未真正存在、完成,而只是“刚开始”出现某个苗头。如一幅画刚开始被创作时的形态是“端”,几年后完成时的形态是“成”。第(2)种是指已经存在的某事物的“最初被发现”。如已经发生的案件是“成”,侦探发现的破案线索是“端”。根据第一种解释,道德情感是性的基础,而根据第二种解释,性是道德情感的基础。大致上,前者代表了经验主义的人性论趋向,后者代表了理性主义的趋向。在注释这一段时,朱熹采纳了第二种理解。他写道:“恻隐、羞恶、辞让、是非、情也。仁义礼智,性也。心,统性情者也。端,绪也。因其情之发,而性之本然可得而见,犹有物在中而绪见之于外也。”[1](P238)对朱熹来说,四种初始情感是已经存在的性的最初被发现的样态,而不是性本身。根据这种解释,作为用的道德情感犹如萌芽,而先验的、普遍的、具有生之理的性犹如DNA,而心犹如萌芽的种子[2](P230-231)。通过遵循DNA(具生之理)的指令,种子(心)成长为萌芽(道德情感)。这种理解与经验主义的解读对立,后者将道德情感看作种子,而将性看作萌芽。

根据朱熹,性即理。他继承了程颐的说法,“‘性即理也’,在心唤做性,在事唤做理”(《朱子语类》卷五)。理是宇宙与道德的模式或秩序,因而代表了天[的法则]——当然天还有信仰的特征。天所赋予人的被称作性。人具有两种类型的性:气质之性与天地之性(1)张载:“形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉。故气质之性,君子有弗性焉。”(《正蒙·诚明篇第六》),只有后者被看作真实的人性。根据朱熹对《大学》的诠释,修身在于积累关于理的知识(致知),而积累知识的方法是凭借经验和文本的学习去研究各种事物。因此,就道德基础而言,朱熹是一个先验主义者或理性主义者;而就道德实践而言,他又是一个经验主义者——他重视经验学习,否定顿悟之说。

朱熹将性、理与心隔离开来。前者是形而上的、稳固的,后者是经验的、动态的。对他来说,心有着认知和情感的面向。尽管心与情都只是气,心却优先于单纯的情,因为心可以通过对理的领悟与对情感的调节,以相符于理。心的涵养联结了情感与理,所以朱子说“心统摄性情”(《朱子语类》卷五)。对于朱熹,作为情感的心只是心理的本能,因而是不可靠的,需要理的调节。作为认知的心尽管比作为情感的心更重要,它也并不全然可靠,因为它可能没有很好地领会理,未能调节好情感。究竟来说,道德的根基在于天理,行善依赖于对天理的正确理解。

尽管朱熹取得了巨大成就,他的伦理学与形而上学仍面临挑战。这也是王阳明反对他的原因。第一,对朱熹来说,理只是外在于我们的。理永恒地、先在地存在,并不涉及主体的贡献。从这个意义上说,道德主体不是自律的,因为他遵循的道德原则不是他本人参与制定的。在政治的他律中,人们服从政治权威,而不是服从自己参与制定的法律。同样,在道德他律中,人们服从外在的力量而不是自己的内心。根据孟子仁义内在的说法[1](《告子上》),王阳明批评朱熹隔离理与心的做法是转向了告子[3](P48)。

第二,理只存有而不活动,因而不能激发人们的道德行动。我们没有内在的超越根基去推动我们去行动。

第三,如果我们采取以知识为道德基础的立场,将会带来一些有害的结果。(1)世界上有太多复杂的知识,一个人不能完全掌握,而且许多理论总是有争议的,但是在完全理解究竟意义和真理之前不采取任何行动是不合适的。阳明批评了朱子的修身方法,“今人却就将知行分作两件去做,以为必先知了然后能行。我如今且去讲习讨论做知的工夫,待知得真了方去做行的工夫,故遂终身不行,亦遂终身不知”[4](《传习录》5条)(2)关于王阳明《传习录》的条目数,参阅Wang Yangming, Instructions for Practical Living and Other Neo-Confucian Writings by Wang Yang-ming, trans., Wing-tsit Chan, New York and London: Columbia University Press, 1963.《传习录》文字参阅《王阳明全集》,吴光等编校,上海:上海古籍出版社,2011年。。(2)失去了学习与外在探索之条件的人将不去修身,因为修身成了不可能实现的任务。阳明在边远地区的流放生活事实上有助于他认识到外在求索的不足。

第四,朱熹解释中和时,将情感未发的状态看作体,将情感已发的状态看作用。在他看来,人们应该在情感尚未生起时便涵养自我,而不是当情感已经生起了才修身。这种二元的实践工夫导致人们喜静而厌动。当静坐时,人们将隔绝于活生生的经验。

作为儒家心学最重要的人物,阳明发展了孟子关于本心和良知的思想。孟子说:“君子所性,仁义礼智根于心。”[1](《告子上》)如同多数宋明儒者,阳明也认同性即理。根据孟子这段话,阳明进一步主张性、理内在于心。心不是一个抽象的观念,而必须在具体的表现和当下的感应中得到肯定。孟子说:

人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童,无不知爱其亲者;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也。无他,达之天下也。[1](《告子上》)

良知既是一个名词——内在的知识、纯粹的[道德]知识或本原的知识(knowledge),又是一个动词——知道(know)以及知道去做(know to do)之行动(3)笔者曾经在英文写作中将良知译为“pure knowing”,这是Philip J. Ivanhoe的译法,见Philip Ivanhoe, Readings from the Lu-Wang School of Neo-Confucianism, Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Company, 2009. 因为良知不仅存在于人也存在于动物、植物乃至石头,我没有增加“moral”一词。然而,“pure knowing”可能会误导读者将良知看作仅仅是一个认知,而没有情感之根基,没有对道德价值的导向。现在我觉得”pure moral knowing”更能恰当传达良知的内涵。尽管在广义上看,所有事物都具有良知,良知仍然主要地表现在人类活动中,展现道德情感与价值。我使用“knowing”而不是“knowledge”,因为这一动名词形式既表达了其动词含义——做道德判断(知善知恶)与激发道德行动,又表达了其名词含义——先天、内在、纯粹、本原的知识。 此外,相比于杂多的无序的意念与经验知识,良知在以下意义上是纯粹的:首先,在认识论层次上,相比于依赖外在调查实验的经验知识,良知是无中介的知识,直接地由反思本原的体验获得;良知并不是在本体论的意义上“本原”的,并不是所有其他的情感与欲望都源于良知。因此,“original”一词也是有误导的。 再者,我避免使用“innate”,以免读者将其理解为笛卡尔式的天赋观念,后者本质上是认识论的,不依赖情感与价值。“Excellent knowing” 或许是另一个选择,不过它的意义过于模糊。关于对良知观念的细致检验,参阅Yinghua Lu,“Pure Knowing (Liang Zhi) as Moral Feeling and Moral Cognition: Wang Yangming’s Phenomenology of Approval and Disapproval”, Asian Philosophy 27, no.4 (2017):309 -323; Yinghua Lu,“Wang Yangming’s Theory of the Unity of Knowledge and Action Revisited: An Investigation from the Perspective of Moral Emotion”, Philosophy East and West 69, no. 1 (2019): 197 -214.。如这段话所示,良知包含了对父母的爱与对兄长的敬(4)爱与同情是最首要的,因为它们是仁的初始情感。阳明甚至挑战了朱熹对《大学》的“新民”之解读,而采用了古本,强调“亲民”。,并自发地知道[去行]仁义。严格来说,对他人的敬是礼而非义的初始表现(5)这里对义的初始情感的解释与《孟子·公孙丑上》《孟子·告子上》稍有不同。在那两个段落中,孟子把羞恶看作义的初始情感。敬看起来既是义又是礼的初始情感。关于这一问题,参阅Yinghua Lu,“Respect and the Confucian Concept of Li (Ritual Propriety)”, Asian Philosophy 30, no.1 (2020): 71 -84.。同样地,是非之心也被包含进了良知。阳明说,“良知只是个是非之心,是非只是个好恶,只好恶就尽了是非,只是非就尽了万事万变”[4](《传习录》288条)。阳明还声称,由于良知的运行,盗贼在被喊作盗贼时,也会感到羞耻[4](《传习录》207条)。可见,良知包含了所有的四端之心。

朱熹认为,只有理才能作为道德的根基,四端之心只是单纯经验的情感。与此不同,阳明认为情感本身即理与性。对他来说,因为道德情感与性、理是相交融、相关联的,它们共同在道德上占据了基础位置。如果我们采纳孟子的“端”之比喻,我们可以做出如下宣称,道德情感是认识性的基础因而是种子,性是萌芽。同时,作为性的表现与趋向,道德情感同样预设了普遍之性。在此意义上,道德情感是普遍之性的萌芽,性是基础因而是种子。可见,道德情感与普遍之性同时是种子和萌芽。将“端”看作“刚开始”和“刚被发现”都是正确的。进一步看,独特之性的实现(人格之养成)是道德情感与普遍之性的结果。继续这个比喻,此种实现可被看作成熟的大树。

良知是超越的、普遍的,同时又是可经验的、主观的。牟宗三就良知的特征写道:

良知是即活动即存有的……良知是天理之自然而明觉处,则天理虽客观而亦主观;天理是良知之必然而不可移处,则良知虽主观而亦客观。此是“心即理”、“心外无理”、“良知之天理”诸语之实义。[5](P181)

回顾上文可知,阳明解决了朱熹道德学说的第一个和第二个难题。理内在于人们自己先天的道德情感中。因此,在依循理时,人们并没有服从外在的社会权威。此外,因为良知是行善去恶的超越根据,人们不再有借口行恶去善。当人们选择不去行善,这不是因为他没有此能力:良知动态的力量就像泉水涌出[1](《公孙丑上》)。作为道德行为者的个人必须为他自己的行动承担责任,他的道德自律是由先天的道德情感所展示出的。

阳明并不认为学习文本与观察自然对于道德是关键性的。虽然他并不忽视经验与文本学习,但他认为这些不是首要的,不能作为道德的基础。尽管朱熹认同智者不同于君子或仁者,但他仍然相信学习对正心与修身至关重要。一个原因是,学习可以变化人们的气质之性。而对阳明来说,朱熹混淆了见闻之知与德性之知。在注解《论语·八佾》时,朱熹将孔子的“入太庙,每事问”解释为孔子在展示敬意,尽管他已经知礼。而阳明则说:“圣人于礼乐名物,不必尽知。然他知得一个天理,便自有许多节文度数出来。不知能问,亦即是天理节文所在。”[4](《传习录》227条)

阳明挑战了朱熹对“致知”和“格物”的理解。对于朱熹,致知是积累知识,格物意味着研究事物。王阳明将知理解为良知,将物看作“事”。对他来说,致知意味着致良知,类似于孟子所说的推恩[1](《梁惠王上》)。阳明常常以“事”来理解“物”,因而格物表示“正事”,“事”乃是意所在。阳明认为意与事、物之间,并没有隔离。他说:“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。”[4](《传习录》6条)

良知并不是科学知识或对外在伦理规则的了解,而是每个人对道德的清晰觉知。阳明说:“天命之性,粹然至善,其灵昭不昧者,此其至善之发见,是乃明德之本体,而即所谓良知也。”[3](P1067)良知是至善之发见,而至善要透过爱(亲)表现,“至善,明德、亲民之极则也”[3](P1067)。良知之觉知不能脱离情感而孤立存在。

如牟宗三所示,致良知有两种含义。首先,它表示将良知从意图落实为行动。其次,它表示将道德行动扩展到人的整个生活与整个世界。对阳明来说,行是知的实现处,知是行的开始处,“知是行之始,行是知之成”[4](《传习录》5条)。知中必然已经包含了行,行中也必然包含了知。二者是同一个事情的不同方面,而不是不同的两件事。因此,人们不需要设置一个抽象和静态的理,将其看作体,并将情看作用;不需要在情发用以前冥想理之体。当然,阳明并不反对静坐的工夫,但对他来说静之状态不应被当作体,而且即便在静中良知也在活动。现在,阳明也解决了朱熹伦理学面临的第三个和第四个难题。

总之,儒家心学所倡导的道德情感是可体验的,但不是感性的。道德情感是先天的精神体验,我们通过它们直观到理。不过,仍然存在一些未解决的问题。心如何在其活动中揭示理?理当然不是在康德式的法则之构成的意义上被给予,即便我们承认对儒家的康德式诠释进路有一定的意义和可信度。良知究竟如何可以既形而上又可经验,既客观又主观,既超越又内在,既存在又活动?我们如何区分心理的情感与精神及道德的情感?为了回答这些问题,我们将受益于对马克斯·舍勒的现象学思考。李明辉已经初步地讨论了舍勒与儒家对情感和价值的评判,但他不确切地透过康德的框架去解释儒家和舍勒(6)李明辉遵循康德和牟宗三哲学,提出了无根据的诠释学主张:对舍勒和正统儒家(如谢上蔡)来说,爱是被特定环境所决定的,而觉则是本体论的、精神的。事实上,舍勒很明确地指出了爱是根基性的,而不是特定机缘下的呈现;儒家也不如此理解爱。同时,李氏也错误地声称爱是恻隐。参阅李明辉:《四端与七情:关于道德情感的比较哲学探讨》,台北:台湾大学出版中心,2005年,第120-121页,第368-369页。。本文打算进一步地比较舍勒和王阳明的框架。我将论证,在阳明伦理学中,理性不再能作为道德判断和行动的基础。在这个意义上,阳明和舍勒思想之间有着更大的共鸣。

二、马克斯·舍勒的先天价值与感受观念

(一)价值现象学与价值伦理学

作为20世纪富有影响力的哲学家,马克斯·舍勒主要致力于构造一门价值现象学。他批判地发展出了不同于胡塞尔的现象学,以及不同于康德的自律伦理学。根据肯尼斯·史迪克斯的说法,舍勒创造了与胡塞尔极为不同的现象学方法。他写道:“对胡塞尔来说,现象学是反思行为,它穿过一般的意识之流动去揭示和勾画其本质结构,即意向性本质,将之看作所有思想、所有心灵行为、所有一切特别是科学之可能的主体条件。对舍勒来说,现象学是一种基于‘非阻挡的精神技术’的‘态度’,它是一种特殊的精神行为,通过悬置阻力中心,一方面揭示生命—冲动的生长、奋斗、转化之倾向,另一方面揭示‘世界’的被给予。”[6](P143)(7)因此,史迪克斯认为,舍勒的现象学并不是对胡塞尔思想的发展。此问题将取决于我们在何种意义上理解“发展”一词。胡塞尔的现象学工作主要集中在感知对象的被给予上,并检验了感知方面的客体化行为。安东尼·施坦因博克将这种类型的被给予称为“展现”(presentation) [7](P7-12)。胡塞尔也讨论了非客体化行为,如意愿、评价、欣赏。不过,对他来说,它们在本体论上奠基于对客体的感知:当客体已经被给予后,评价才会发生[8](P7-11)。只有当人们感知到某物后,才会喜爱某物。在舍勒看来,胡塞尔错误地忽视了这样的实事:价值与情感领域有着不同类型的合法性与持续的完整性。为了探究价值领域,人们不必先去研究客体化行为。先天的情感不是偶然的,如康德和英国道德情操论者所认为的那样。舍勒指出:“确实有可能发现一个质料的价值序列,其秩序完全独立于利好(goods)世界及其变化形式,并先于这样的利好世界。”[9](P23)借用胡塞尔的口号“回到事情本身”,可以说,“事情本身”(实事)对胡塞尔来说是意识,而对舍勒来说是价值及其相关者(如人格)。

康德是舍勒价值伦理学的另一个重要来源。舍勒认同康德的观点,即伦理学应当建立在与经验上的“利好”无关的先天秩序中。他写道:“康德认为,只要我们使一个人的善良或道德堕落、意志、作为等取决于它们与现存利好(或弊害)领域的关系,我们就使意志的善良或堕落取决于此领域利好的特定偶然存在,取决于它的经验可知性。”[9](P9)像康德一样,舍勒也坚持人的道德自律与尊严,尽管他们对其解释不同。然而,康德的形式主义伦理学将每个人化约为一个理性存在者,通过主张每个理性的人必须整齐划一地行事,取消了每个人的独特性,部分原因是他轻视情感在道德中的作用。康德的形式主义伦理学在面临义务的冲突时也变得自相矛盾。此外,舍勒认为,康德将人格的自律化约为了意志的自律:“人格的价值由意志的价值决定,而不是意志的价值由人格的价值决定。”[9](P28)由于对康德的形式主义伦理学不满,舍勒拒绝了康德的一些基本假设。

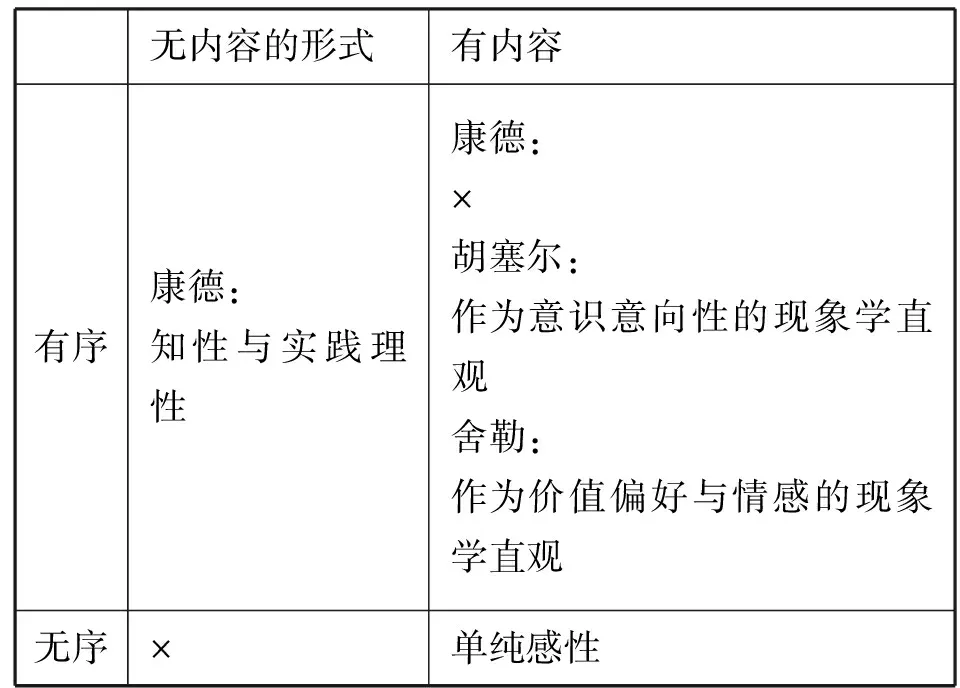

康德主张,先天的确定性只能建立在思维活动所发现的形式法则中,在直观中被直接给予的只是感觉,是无序的混沌。对舍勒来说,先天不同于形式。先天不是先于经验,而是在经验中被给予。他写道:“我们将这样的所有观念的含义统一和命题称为‘先天的’:它们通过直接直观的内容被自我给予,我们没有对思考他们的主体和那些主体真实本性的任何设定[Setzung],没有对这些含义统一所适用的对象的任何设定。”[9](P48)根据舍勒的观点,先天的价值持存于每个经验中,它们通过现象学直观(Anschauung)在我们的经验中直接地被给予。此外,尽管康德正确地拒斥了将利好作为伦理学的基础,但在舍勒看来,他错误地将价值视为利好的表现,进而将价值排除出了伦理学。只有在每一个质料伦理学中,“价值概念都是从利好中抽象出来,或者只能从利好对我们的快乐和不快的状态的实际影响中得出来时”[9](P11-12),康德的这一看法才是正确的。然而,这种潜在的假设并没有根据。对舍勒来说,人格行为是道德价值的载体,善恶是人格价值。善既不能被还原为感性的利好,也不能被还原为形式法则。道德的善恶取决于一个人的行为方向,即他对价值的践履。在对其《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》一书的引论性说明中,舍勒列举了康德的八个基本错误假设[9](P6-7)。简而言之,在康德的理性与感性的二分中,他忽视了经验中存在现象学直观的事实。它既不是理性的,也不是感性的。笔者制作了一张表来显示康德、胡塞尔和舍勒的基本特征(见表1)。

表1 康德、胡塞尔与舍勒所展示的心的不同面向的秩序与内容之性质

(二)价值、偏好与情感

哲学上历来有将感性情感与理性对立的传统,这在舍勒看来是不符合我们的体验的。在近代哲学中,经验主义者与理性主义者都将经验等同于感性。他们的区别是前者接受而后者拒绝将其当作哲学第一原理。帕斯卡声称,“心有其理性,而理性对此无知”[10](P216)(8)“心有其理性”这一表述可能会误导读者,以为他们可以根据自己任意的情感而行事,理性对此无能为力。传统上理性被认定为思维,因此在表达情感领域时应避免使用“理性”一词。笔者认为更准确的表达方式当是“心有其自身的秩序”,通于“心有其理”之义。。舍勒受其影响,认为将情感等同于感性是毫无根据的。情感与价值既不是理性的也不是感性的,而又同时是可经验的。

尽管具体的价值载体是相对的、受制于环境的,无中介地被给予的价值本身却是先天的。假设这里有一个红色的桌子,颜色红可以在没有这个特定的桌子时也被给予。颜色红的存在并不内在地决定于它的载体。同样地,舍勒指出,先天的、质料的价值也独立于其载体;在人们不知道其载体的情况下,即在人心中载体未被给予的情况下,价值便可被给予(9)“就像我可以例如在一个纯光谱颜色中使一个红作为单纯延展的性质被给予我,同时并不将它理解为一个物体平面的表层,而只将它理解为平面或一个空间类型的东西,我也可以原则上触及到像舒适的、诱人的、可爱的,还有友好的、卓越的、高贵的这样一些价值,同时却并不将它们想象为事物或人的特性。”见舍勒:《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》,倪梁康译,北京:商务印书馆,2011年,第41页。略有改动。。一个水果可以是感官舒适之价值的载体——不同的人对这个水果可能有不同的口味评判,但那是另一回事。作为感官舒适的价值本身并不决定于这个水果,它同样可以在其他事物中存在。在高于感官舒适的价值领域,价值的独立性可以被更清晰地看到。例如,审美价值并不依赖于某些物品和人的在场。通过价值感知(或价值认知),而不是对价值载体的感知,价值被直观地给予。

在说明了价值的先天本质后,舍勒也展示了感受如何可以是先天的。许多人看来,情感是偶然的、任意的、由环境触发的。我们再次提出这个问题:感受究竟如何可能既先天又可经验,既客观又主观?

为了回答这个问题,舍勒首先将“感受[活动]”(Fühlen/feeling〈of something〉)或“感受功能”(feeling function)与“感受状态”(Gefühle/feeling state)区分开来。二者的区别可以在这样的经验中被看到:感受一个感受状态。“疼痛自身”是一个感受状态,而它被给予的方式是“对疼痛的感受活动”,如忍受、承受、容忍、乃至享受一个疼痛。舍勒写道:

当我“忍受”、“承受”、“容忍”一个疼痛时,甚至“享受”它时,涉及到了变化的事实。在这里,在感受活动的功能性质中发生变更的东西,肯定不是疼痛状态。这种变更也不发生在一般的注意力中,连同其各个层次的“看到”、“留意”、“关注”、“观察”和“理解”。被观察的疼痛与被忍受的疼痛是截然不同的……因此感受状态或感受活动是根本不同的。前者属于内容和显现,后者属于接受它们的功能。[9](P256)

作为内容的疼痛自身是一个感受状态,触及它的能力和方式是感受功能。人们只能在感受到感受状态并进行调查之后,才能掌握感受状态的原因,感受状态本身并不指向对象。感受状态自身只是间接地与对象相关,因此感受状态自身并不是意向性的。在感受活动中,存在着对客观价值的意向性感受。舍勒写道,“感受活动原初地意向它自身的对象,即‘价值’”[9](P258)。在感受与价值之间存在着意向性的相关联性,或者说相交融性(intentional correlation)。一方面,没有感受的意向活动,价值无法显现,人们没有理由去设定价值的存在,因此感受参与了构造价值之客观性。一方面,之所以价值感知与价值偏好能够自发地出现,也在于价值的客观维度,价值吸引人们去意向它。

舍勒进一步区分了对价值的意向性感受与情绪(Affekt/affect),如愤怒。情绪或激情也不是意向性的感受,因为愤怒的对象和原因并没有立即、原初地被给予,它经过表象而被给予。此外,价值感知总是先于情绪或激情而被给予。舍勒写道:

愤怒与我所为之愤怒的东西的结合并不是意向的结合和原初的结合。表象、思想,或者更确切些,那些我首先“感知”、“表象”或“思考”的对象“引起了我的愤怒”。而只是在后来——即使一般情况下非常迅速地——我才将这个愤怒与这些对象联系起来,并总是通过这个表象。在这个愤怒中我肯定不会“领会”任何东西。特定的弊害必定已经在感受中先在地被“领会”,然后它们才会引发愤怒。[9](P258)

可见,尽管感受状态和情绪在一定程度上是偶然的,但对价值的原初的意向性感受却是先天的,因为它是指向客观的价值的。

在感受之外,还有其他的行为,如偏好、爱、恨。舍勒指出,从较低层次到较高层次存在着一些价值模态。价值的顺序无法为理性所证明,只能通过偏好的体验来展示。他写道,“一个价值‘高于’另一个价值之事实,是在一种特殊的价值认知行为中被理解的,即偏好行为”[9](P87)。在价值偏好中,人们为了一个价值而牺牲另一个价值,因此前者表现出比后者更有价值。人们会为了健康的原因而戒酒,这说明他们偏好生命的价值胜过快乐的价值。当一个父亲为了救自己的女儿而花钱时,他偏好对女儿的爱胜过实用价值。需要说明的是,偏好不同于“选择”。选择发生在不同的行为之间,而偏好发生在不同的利好或价值之间。对利好的偏好是经验偏好,它取决于对价值的偏好,后者是先天的偏好。在偏好中,人们不需要采取行动。因此,当一个人偏好A胜过B时,他仍可以选择B而不选择A。这种现象可以解释人们在偏好一个较高价值时,仍可能选择去实现一个较低价值。此外,在选择中,一些选项被提供了出来。而在偏好中,人们也许并不会意识到他们所偏好的价值。譬如,人们对自己目前所做的不满,却未必设想出了他们能做多好。舍勒写道:“‘价值的高度’不是‘先于’偏好‘被给予’,而是在偏好‘中’被给予。因此,每当我们选择以较低价值为基础的目的时,就必然存在一个‘偏好的欺罔’。”[9](P88)并不是人们先感到一个价值然后将其安排进价值级序中,而是透过偏好人们感到了一个价值。偏好可以发生在相同层次的价值中,也可以发生在不同层次的价值中。笔者将它们称为横向的偏好与纵向的偏好。

(三)价值的级序与爱

舍勒通过级序阐发了几种根本的价值类型,不过他的排序看起来不是很一致。第一种从低到高的价值排序是:快乐、生命、精神、神圣[9](P104-110)。第二种排序是:实用、快乐、生命、精神、神圣[9](P94)。另一种排序是:快乐、实用、生命、精神、神圣[9](P109)。第三种排序比更二种更为成熟。这些细微的不同无损于舍勒总体的哲学。下面,我将按照第一种排序来分析价值的级序,这种排序在《形式主义》中得到了较为明确的阐述。

第一类价值模态是快乐,相关联于感性感受(舒适和不舒适)。这种模态的感受状态是感官感受,它涵盖快乐与痛苦。当偏好发生在这一层次上时,人们总是偏好舒适胜过不舒适。如果某个生命看起来偏好不舒适胜过舒适,那么这是因为这个生命与我们感受不同,从我们感到痛苦的东西中感到快乐,或者这个生命在偏好另一个价值模态。

舍勒并没有对这一层次进行详细的现象学分析。笔者这里澄清了这一层次的四种感受状态:

(1) 煎熬:感到极大疼痛并且在接近死亡。(2) 痛苦(不适):欲望已经产生,尚未得到满足。(3)中立状态:没有感到疼痛,没有欲望产生,没有欲望的满足。(4) 快乐:(I)欲望得到满足;(II)痛苦得到终止。

一方面,对所有生命来说,痛苦会导致[本能的]欲望[去结束这种痛苦]。另一方面,[非本能的]欲望也会导致痛苦。在笔者的分类中,痛苦被看作与不适同质。通过心的操练,人们可以不再产生某些欲望,这样以来一些痛苦可以得到终止并且不再产生。一些宗教便具有此种效果。不过,在生命现世的存在中,一些痛苦是不能一劳永逸地被消灭的。所有的生命都需要靠能量来维持生存,疾病和衰老也带来痛苦。

在人们的感知中,一些人会将(1)、(2)乃至(3)感受为痛苦。它们将中立状态感受为难以忍受的无聊。一些人将(3)、(4)感受为快乐。他们将中立状态感受为令人愉悦的宁静。有些人还会将(2)感受为快乐。幻想本身就有快乐的成分,追求欲望的过程是充实的,或者设法调节欲望也是对自己修身的锻炼。由于不同感受方式的存在,也就会有不同的对快乐的感受和理解。煎熬对于生命是有害的,而痛苦却不一定。当一个欲望产生时,如性欲,人们感到痛苦,却没有感到生命的衰败。

单纯从感官感受层次来看,在这四种感受状态中,人们总是偏好后者胜过前者。不过,极致地追求快乐会导致煎熬,如抽烟、喝酒、安逸往往对身体有害。因此,有时人们偏好居于中立状态,乃至痛苦,譬如接受痛苦治疗、锻炼身体,而不想要享乐。这种偏好秩序隐含了另一个较高的价值模态——生命。

第二种价值模态是生命,相关联于生命感受。这种模态的感受状态包括所有生命感受的模式,如生命的振作、衰退,健康和疾病的感受,衰老和死亡来临的感受,虚弱和强壮的感受[9](P106-107)。 生命价值是独特的,它们不能被还原为舒适与实用,或精神。不过,作为人,人们在拥有健康和高贵的生活时,仍会不满足。

第三种价值模态是精神,相关联于精神感受之功能与精神偏好、爱、恨之行为。有三种主要的精神价值:(1)审美价值,涵盖美与丑;(2)道德价值,涵盖正当与不正当,正当的秩序是法则的基础;(3)对真理纯粹认知的价值,涵盖真实与虚假。哲学寻求实现这些价值。对此价值模态的回应感受状态包含愉快与不愉快、认可与不认可、尊敬与不尊敬、回报的意欲、精神同情。

需要指出的是,并不是所有的美都在精神层次。例如,身体美的价值可能在快乐的层次上,低于生命的价值。人们不应当为了追求身体美而牺牲身体健康。仍需注意的是,道德价值可以以两种方式被诠释。首先,道德价值属于精神的层次。其次,道德价值在于偏好较高价值胜过较低价值的活动中,不属于任何一个特定的价值层次。

即使人们实现了精神价值,仍会在内心深处感到生命是无意义的。对无限的追求指向了最后价值模态——神圣。神圣仅仅出现在这样的对象中,它们在意向中作为绝对的对象被给予。神圣价值独立于被认为是神圣的事物,如神圣的物品、权力、人和机构。这些表现不属于先天的价值现象学的领域。此种模态的感受状态涵盖极乐与绝望。对此模态的回应包括信仰与不信、敬畏、崇拜等。舍勒认为,神圣的自我价值根本上是一个人格价值,而爱的行为终极地指向神圣。

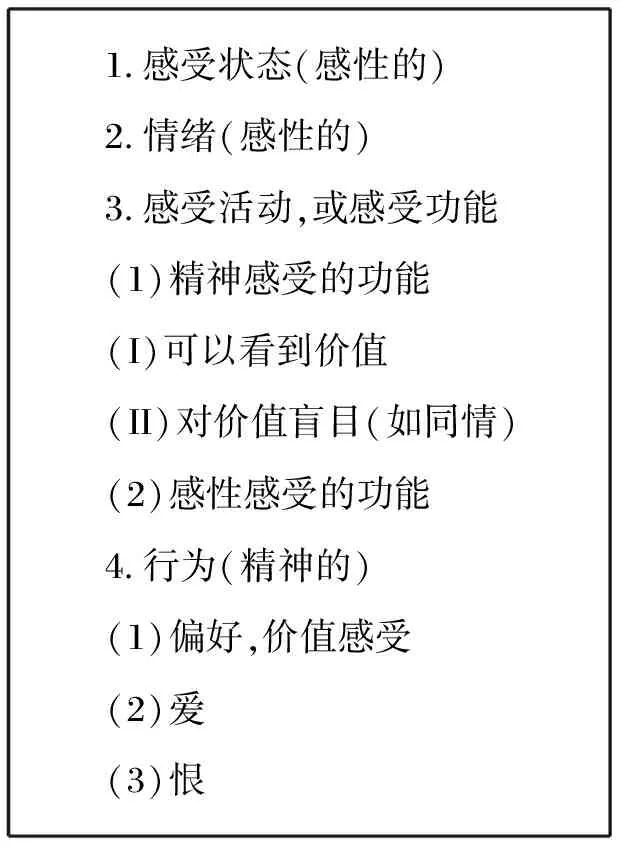

对舍勒来说,爱是一个运动,先于并打开价值的领域,从较低价值通向较高价值[11](P152)。综合上文的讨论,我们可以认识到感受的不同层面:

表2 不同感受与行为的感性与精神性特征

有两点值得留意。首先,感性感受可以同时表示感性状态和感受功能。其次,功能和行为的区别,并非只是前者是心理的后者是精神的;存在着精神感受的功能,如同情的功能(10)“精神同情……是友谊的基础”,见Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values, p.108. 另参阅,“精神价值在这样功能与行为中被理解:精神感受的功能与精神偏好、爱和恨的行为”,见Max Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values, p.107.。虽然功能和行为都可以是精神的,但是功能不能是行为,行为不能是功能。严格来说,行为是自发的、创造性的,不是对某物的感受。相反,功能是被环境或身心状况所引发的,或者是由偏好、爱、恨所衍生的。当被环境或身心状况所引发时,功能是感性的;而当由行为所衍生时,功能成为精神的。如果人们误将感受功能当作行为,功能将不再是精神的。尽管同情对价值盲目,但它也可以由爱所引发,并成为精神感受[12]。

每一种价值模态都不能被还原为其他的价值模态。道德的行为是去偏好一个较高价值胜过较低价值。价值的颠倒被舍勒称为“怨嫉”(ressentiment)[13]。怨嫉这一术语和观念来自尼采,尼采认为宗教人士鄙视快乐之欲望与强壮高贵之生命的原因是他们没有能力去实现快乐和生命价值。舍勒以自己的价值级序观念为基础,批判了尼采的怨嫉观念。

将美的事物看作丑的,并不是怨嫉;将美的价值本身看作并不高于丑的价值才是怨嫉。有两种形式的价值颠倒。第一种将较低价值看作毫无价值,这种态度将较低的价值还原为了较高价值。尽管与较高价值相比,较低价值更少价值,但它们不是毫无价值,不应由于自身的原因而被全然否定。第二种是去偏好较低价值胜过较高价值,或将二者等同,如否定精神价值的存在,或将金钱看作神圣。这种态度将较高价值还原为了较低价值(11)对关联于价值颠倒的怨嫉观念的跨文化阐发,见卢盈华:《怨嫉与良知的遮蔽——马克斯·舍勒与王阳明论心的失序》,《中国现象学与哲学评论》第23辑,2018(2),第181-204页。。

现在我们来问这样一个问题:价值级序的客观性的证据或“标准”是什么?如何区分“正确”的偏好与怨嫉?如果价值的级序是在偏好活动中被给予的,而且我和你偏好不同,那么凭什么说我的价值级序是颠倒的?是价值级序导出某人偏好的正确,还是某人偏好的正确才导出了价值级序?

爱将价值带入存在[11](P154),但爱自身并不是价值级序的证据。为了回答上述问题,我们需要说明价值和偏好的关系。价值与偏好是相关联的,或曰相交融的(correlated),也就是说,其中任何一个都不能被还原为另一个。偏好不能被还原为价值级序,价值级序也不能被还原为偏好。舍勒写道,“价值的有序等级本身是绝对地不变的,而原则上‘偏好的规则’在历史中是可变的”[9](P88)。虽然历史上不纯粹的偏好规则是可变的,但是先天的偏好是不变的。价值级序与原初的偏好是预设彼此的:现象学洞见预设了本质的存在,而本质的存在也预设了现象学洞见。价值级序相关联于偏好活动,价值级序的客观性相关联于“理想”的偏好活动。客观的价值级序由正当的、纯粹的偏好之结构寻到——此结构通过整个历史得到净化提纯——而不是由任意的不纯粹的感受寻到。后者在严格意义上,并不是真实的偏好活动。

如舍勒所主张的那样,价值等级永远不能靠推理得到,而只能通过直观的偏好明证性展示出。舍勒总结了偏好之秩序的几种特征,以说明客观的价值级序。首先,价值越持久就越高。其次,价值越是不可分,它们就越高。再次,较高价值对其他价值而言是奠基性的,而不是奠基于其他价值。第四,较高价值会产生更深层的满足。最后,越重要的价值距离绝对价值越近[9](P90-100)。

三、儒家思想中的价值与感受现象——兼及对王阳明四句教的诠释

借鉴舍勒的现象学并重新检验儒家自身的道德范畴,我们发现儒家也肯定了价值级序。孟子说:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。”[1](《告子上》)这个例子说明,在感官感受层次,人们总是偏好更舒适者。当然,孟子的描述并不是对吃熊掌的合理化,因为吃熊掌可能违反实用或生命价值,如果熊掌太费钱或对生命有害。如果吃熊掌是不义的,也会违反精神价值。对感官舒适之较低价值的认同,也见于《论语》。孔子说:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)这里孔子肯定了实用的价值高于快乐的价值。通过卑微而繁重的工作过上富裕的生活,比在闲散中过着贫穷的生活要更好。另一方面,追求财富的途径可能不符合仁道。也许努力工作在某些社会不会带来财富,例如在歧视知识分子的社会中从事知识工作。在这些情况下,孔子会坚持对道的追寻。

儒家肯定生命的价值高于实用的价值。《中庸》说:“君子居易以俟命,小人行险以徼幸。”(十四章)除了这句话所具有的其他哲学含义外,它还表明,君子不应为了财富和权位冒生命危险。

最后,对于儒家,精神价值高于生命价值。接着上述引文,孟子继续说:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”[1](《告子上》)人们在其心中原初地偏好义胜过生命。对舍勒来说,如果人们的偏好不同于偏好的秩序,这是由于心的失序;价值的颠倒被他称为怨嫉。关于儒家中价值颠倒的问题,孟子说贤者能够保持不失去他的本心,而没有修为者则会失其本心、放心[1](《告子上》)。对王阳明来说,如果人们偏好快乐胜过仁义,则意味着良知本心被遮蔽了(12)关于良知的遮蔽,参阅卢盈华:《良知是如何被遮蔽的?——基于阳明心学的阐明》,《中国哲学史》2017年第4期。。

在王阳明看来,人们原初地都偏好天理胜过人欲,从中我们可以看到他的价值级序思想。人们也许会反对说,这是一个错误的看法,因为即便人人都认同“抽烟有害健康”,他们可能仍然去抽烟,这表明他们不认同价值级序。然而,这个指责不是很有说服力。这样的现象并不能证伪人们原初地偏好生命胜过快乐,或偏好精神胜过生命。如前所述,价值级序并不能被理性证明,而只能由人们原初的纯粹偏好来展示,偏好不等同于选择。当人们选择抽烟时,他们在偏好(严格意义上是选择)其他的价值,或者高于生命(精神,如为了努力工作),或者低于生命(快乐)。在后一种情况下,这是由于心失去了其本原的秩序。王阳明承认,透过良知,人们的原初经验中都有偏好天理胜过人欲的秩序,而且人们应当维持这种偏好,因此他的思想可以被看作支持价值的级序。

反对舍勒和阳明思想存在共鸣的人还会援引另一个事例——“侃去花间草”。在这个事例中,看起来王阳明表达了佛教式的无固定价值系统的观点[4](《传习录》101条)。然而,这段话恰恰确认了偏好的秩序。除草的基本原则并不是跟随自己任意的自私的欲望,而是遵循表示了精神价值的天理。当薛侃问道“‘如好好色,如恶恶臭’,则如何?”阳明答曰:“此正是一循于理。是天理合如此,本无私意作好作恶。”此外,不执着于特定的意图是修身的工夫,这与偏好秩序的观点并不冲突。在本体论上,本心和天理是存在的;而在实践上,人们应当遵循其本心和天理,却无需在意念上反复纠结、担心,为其所折磨,乃至焦虑抑郁。因此阳明说“有心俱是实,无心俱是幻;无心俱是实,有心俱是幻”[4](《传习录》339条)。前者是就本体而说,后者是就工夫而说。“无善无恶之心体”的表达也没有否定天理的绝对与存有。

通过现代哲学概念与阳明的术语的跨文化诠释,可以发现,阳明也肯认天理所表示的精神价值,以及天理与心所造就的德性。他说:

心即理也。此心无私欲之蔽,即是天理,不须外面添一分。以此纯乎天理之心,发之事父便是孝,发之事君便是忠,发之交友治民便是信与仁。只在此心去人欲、存天理上用功便是。[4](《传习录》3条)

在理的维度上,仁义礼智信是精神价值;在性的维度上,它们是德性。舍勒意义上的真、善、美之精神价值通于宋明儒学的理的观念,它高于生命、实用与快乐。

在广义上,精神价值同时包含精神价值与神圣价值。在儒家传统中,是否神圣高于精神,是否天具有个体人格,看起来是未解决的问题,将留待将来讨论。这里只需指出神圣是儒家的重要维度。孔子在《论语》中多次说起“天”:“五十而知天命”(《为政》),“天生德于予,桓魋其如予何”(《述而》),“文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”(《子罕》)可见,儒家语境中清晰地表述了敬畏、祥和、使命、安命等精神感受。

经过阐发儒家特别是阳明思想中的价值级序观念,我们可以澄清一些核心概念。分解地说,天表示神圣价值,理表示精神价值。综合地说,天理表示了精神与神圣价值,如仁、义、礼、智、信、命。直观这些价值的是心。从天理来看,性是精神价值落实在人之中,如“天命之谓性”(《中庸》第一章)所示。从心来看,性是精神感受和行为的普遍特性。此外,从人来看,性,即精神价值和人之个体的融合,意味着人的超越:人既内在又超越。从精神价值来说,这种融合意味着天理的具体与表现:天理既超越又内在。

如前所述,感受状态与感官感受不是意向性的,它们对应于儒家在生理心理意义上的“气”(广义的“气”表示所有可经验者,不只是感性者)。一般来说,感性的气与理的配合促进了理的实现,但感性的气自身与理在质上是不同的。

作为感受状态与感官感受的气不是精神的、先天的,因为它不能原初地交融于天理。对朱熹来说,情感只是感性的气,因而不能作为道德的基础。对于阳明,尽管生理心理的感受是气——如生理的感受状态疼痛、心理的感性感受愤怒,但是也存在作为气的纯粹部分的精神感受,如四端之心、“元气”[4](《传习录》142条),它们相交融于理。道德情感所代表的良知与天理相互预设与依存,也就是说,二者的关系是有此必有彼,无此必无彼;有彼必有此,无彼必无此。二者并不是人们容易想当然的化约式一元关系,而是关联式一元关系(13)关于化约式一元论与关联式一元论,参阅卢盈华:《杨简的心一元论辨析——从一元论与二元论的诸种含义说起》,《道德与文明》2020年第4期。。它们同时通过本原的勾连活动得到彼此确立[14]。

在《传习录》中,阳明认为,理并不由偶然感受(感受状态与感性感受)与自然性情所确认,更不会由自然欲望所确认——欲望恰恰是要通过修身调节的[4](《传习录》165、180、290条)。偶然感受即没有先天秩序的自然感受,在很大程度上由环境和本能所决定。总体上看,道德情感是自主的,而自然情感则不全然由自己所支配。人们即便在艰难的环境中,也能够维持其本心之仁。孔子说:“君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”(《里仁》)而当一个人在极端悲惨的境遇中感到生理心理的痛苦时,他无法满心快乐。这就是为何自然情感无法作为道德的基础,为何先天的道德情感具有优先性。道德情感也有助于调节自然情感。《传习录》记载了阳明的弟子陆澄的一个故事:

澄在鸿胪寺仓居,忽家信至,言儿病危。澄心甚忧闷不能堪。先生曰:“此时正宜用功。若此时放过,闲时讲学何用?人正要在此等时磨炼。父之爱子,自是至情。然天理亦自有个中和处,过即是私意。人于此处多认做天理当忧,则一向忧苦,不知已是‘有所忧患,不得其正。’大抵七情所感,多只是过,少不及者。才过便非心之本体,必须调停适中始得。就如父母之丧,人子岂不欲一哭便死,方快于心。然却曰‘毁不灭性’,非圣人强制之也,天理本体自有分限,不可过也。人但要识得心体,自然增减分毫不得。”[4](《传习录》44条)

阳明告诫陆澄在忧苦时也要修身,因为过度的忧愁是被私意驱使的,而不是出于理与本心,即精神价值与感受。先天的道德情感所表现的本心,通过知与意向,发现和确立了天理——当然这不是孤立意义上单方面的产生,因为天理也协助确立了本心。进一步地,先天的道德情感还要求和推动人们的道德行动,去实现天理。

在阳明的术语中,“身之主宰便是心”[4](《传习录》6条)。生理身体牵系于较低的价值,与此相对,心决定了我们是否应当去看、听、说、行某事。从实然的事实来看,心作为决定的能力,本身不应首先被描述为善或恶,而应被肯定是一个事实。阳明说,“无善无恶是心之体”[4](《传习录》315条)。这句话可以被转述为“实然存在心之体”(14)关于对四句教尤其是首句“无善无恶心之体”不同诠释的分析,参阅卢盈华:《王阳明四句教的“实存与机能说”之新诠释》,《浙江学刊》2018年第2期。。与之相对,此能力的运用则是可善可恶的。在《大学》中,修身在于正心,而事实上,心的本然状态(本体)是无需更正的。“正心”意味着更正心的误用。

“心之所发便是意”[4](《传习录》6条)。对于不同的价值,有着各式各样的意图,因而,正心在于诚意。换言之,在价值冲突时,人们应当保持偏好较高价值胜过较低价值。阳明说,“有善有恶是意之动”[4](《传习录》315条)。诚意意味着不去欺骗自己,如好善恶恶。这种经验预设了人区分善恶的先天能力。

“意之本体便是知”[4](《传习录》6条),意的完整、纯粹、成熟形态是知。阳明更明确的表达是“意之灵明处谓之知”[4](《传习录》201条),意图的聪灵、明见、精神部分便是良知。良知类似于舍勒式的对价值的现象学直观,它绝非感受状态或感性感受。良知包含舍勒意义上的爱、偏好、对价值的意向性感受。正如价值级序在于爱与偏好活动,天理对感性快乐的优先性在于良知之活动。良知包含了所有的道德情感,特别是是非之心。阳明说,“知善知恶的是良知”[4](《传习录》315条)。本心是就心的本来状态的存在本质(体)来说的,而良知就其活动(用)来说的。而事实上,体用不二,表示的是同一个样态,此样态即存有即活动。在阳明思想中,体与用是同一的,不是分离的两种事物,而是用来描述同一事物的不同层面的词汇。表示精神价值与价值观的天理,与表示精神行为和感受的良知,预设彼此。因而,致良知是诚意的基础。

“意之所在便是物”[4](《传习录》6条),物即广义的事。没有什么事是不被人的主体性所意向的。良知不是一个空洞的概念,致良知必须在具体的做事中被实现。因而,致知在于格物。阳明说:“为善去恶是格物。”[4](《传习录》315条)在阳明语境下,格物即正事。人们也许会问:没有事先领会良知,人们怎么更正行为?为何正事是修身的第一步?因为,良知只能在具体的感受与回应中表现自身,只能在具体行动中被推致。阳明说:“心无体,以天地万物感应之是非为体。”[4](《传习录》277条)良知初步地在道德情感中表现自身;良知有着推动行动的力量,同时行动也深化良知(15)关于知与行的详细关系,参阅Yinghua Lu,“Wang Yangming’s Theory of the Unity of Knowledge and Action Revisited: An Investigation from the Perspective of Moral Emotion”,Philosophy East and West 69, no. 1 (2019): 197 -214.。良知与行动存在相互性,但这种相互性并不构成逻辑上的循环论证。在意向性结构中,现象学直观预设了本质,而本质也预设了现象学直观。正如良知参与确立了天理,正当的行动也参与实现了良知。良知总是直接地给予,但并不是穷尽地被给予。长远来看,行动的践履有助于深化与推致良知。当然,得到深化与推致的良知能够更有力地去推动正当的行动。阳明说:

我辈致知,只是各随分限所及。今日良知见在如此,只随今日所知扩充到底;明日良知又有开悟,便从明日所知扩充到底。如此方是精一功夫。与人论学,亦须随人分限所及。如树有这些萌芽,只把这些水去灌溉。萌芽再长,便又加水。自拱把以至合抱,灌溉之功皆是随其分限所及。若些小萌芽,有一桶水在,尽要倾上,便浸坏他了。[4](《传习录》225条)

在这个比喻中,树和其萌芽可以被看作良知,浇水象征行动。恰当的行动有助于致良知,正如浇水有助于萌芽和树的生长。同时,良知也可以推动道德行动。在这种情况下,萌芽和树犹如行动,而浇水犹如良知。与朱熹的“先涵养后察识”工夫不同,阳明主张“边察识便涵养”。静坐是不足的:即便一个人可以在静坐中涵养其意识,他的心仍然会在具体的事务中受到搅扰。对阳明来说,真正的工夫不是返回到抽象的本体,而是前进到良知得以实现的细微处。

与舍勒思想类似,儒家心学肯定了这样的意向性结构:一方面是与天理对应的价值观(级序)与精神价值,一方面是与本心良知对应的爱、偏好、价值感受。笔者通过以下图表来结束本文,此图表展示了天理、良知本心与性的三者相即。

图1 天理、良知本心与性的三者相即