20世纪30年代上海工人“入帮”现象述略

田明

(太原理工大学 马克思主义学院,山西 太原030024)

一

之所以将帮口、青洪帮等传统组织作为相对同一的研究对象是基于以下判断:首先,帮口与青洪帮有着较为相似的历史发展脉络。传统意义上的“帮”“会”与现代话语体系下的帮会有着截然不同的含义,“帮”往往指的就是行帮,“会”最初则代指同乡会,二者都兼有职业介绍、经济帮扶的基本功能。正如有学者称:“帮”以师徒宗法关系为纽带,折射出的是封建行会的变异形态;“会”是以某种同乡或兄弟结义关系为纽带,折射出的是血缘家庭的变异形态(1)王尔玺:《浅析行帮、会党和中国工会运动》,《工会理论与实践》2000年第3期;陆国其:《民国上海青帮等组织》,上海:文汇出版社,2009年,第2页。。这种带有一定行业与地域特性的组织又会被称为“行帮”或“帮口”,按照其从事行业的不同,又分为手工业帮、商业帮和苦力帮等。即使是带有很强贬义色彩的青帮,由于其最早是以漕运水手为构成主体,因此,也有学者将其归为苦力帮[1](P189)。早期的洪帮则相对复杂,但也是以其谋生手段的不同,分为惊、僧、道、隶、卒、戏、听等16种(2)参见中国第二历史档案馆:《民国青帮等组织要录》,北京:档案出版社1993年,第9、180 -181页。。就此看来,无论是帮口还是初期的青洪帮,其组织基础应都是有较固定谋生手段的劳工,而非无业游民。当然,随着中国近代城市化的发展,帮口和青洪帮发展轨迹有所变化。帮口逐渐被融入到现代工会中,并出现了边缘化的趋向,甚至有人认为在上世纪20年代,帮口势力已然在大都市消退了,只残存在农村社会中[2](P122)。但至少在同期,中共仍将工人中普遍存在的帮口问题看成是组织产业工会的重要障碍(3)《工会问题决议案》《对职工运动之决议案》,中央档案馆:《中共中央文件选集》(第一册),北京:中共中央党校出版社,1989年,第236、348页。。对于青洪帮尤其是青帮也有着这样的认知差异,随着漕运的废弛,青帮水手顿失安身立业之根本,因此也被长期认为是以游民无产者为主体的组织(4)毛泽东:《中国社会各阶级分析》,《毛泽东选集》(第1卷),北京:人民出版社,1991年,第8-9页;中国第二历史档案馆:《民国青帮等组织要录》,北京:档案出版社,1993年,第97页。。然而,根据时人的观察,情况却并不尽然。正如邓中夏所言:当时有势力的工人领袖,很多都是青洪帮[3](P137)。李立三更坦言,上海工运工作首要的问题就是青帮问题[4](P143)。陈独秀则更为具体地指出:上海大部分工厂劳动者,全部搬运夫,大部分巡捕,全部包打听,这一批活动力很强的市民都在青帮支配下,“他们老头子的命令之效力强过工部局”[5]。如此看来,帮口、青洪帮与工人之间的关系是非常紧密的,而帮口与青洪帮你中有我、我中有你的内在联系,也在一定程度上反映了二者之间的高度重合,它们所表现出的职业保障性质[6],更使其聚集了大量的工人。

其次,就以往的观察与研究而言,帮口与青洪帮所表现出的较强同质性使其相互融合、互为表里,因此,无论是在历史事实上,还是在学理上,都很难完全切割、分划二者的边界。早在上个世纪初,一些从事工人运动的中共党人就作出了最直观的判断:工人中普遍存在着青洪帮、行帮及地域性帮口等组织,它们都是不容小觑的力量,是封建、落后的历史符号(5)胡林阁等:《上海产业与上海职工》,香港:香港远东出版社,1939年;瞿秋白:《瞿秋白文集·政治理论篇》,北京:人民出版社,1987年;陈独秀:《陈独秀文章选编》(下),北京:三联书店,1984年;邓中夏:《中国职工运动简史(1919-1926)》,北京:人民出版社,1953年。。这隐含着将工人与这些组织作为两个不同性质群体的认知,不仅使中共在处理此类组织上出台了限制与利用的策略方针,而且还主导了以后大陆学界对该问题的基本取向。另一方面,同期的大部分非中共的学者在论述劳工问题时却承认行帮、帮口与工人之间的内在一致性,甚至还有意无意将青洪帮归为帮口的范畴中(6)徐宗泽:《劳工问题》,圣教杂志社,1925年;马超俊:《中国劳工问题》,上海:民智书局,1927年;陈达:《中国劳工问题》,上海:商务印书馆,1929年;祝世康:《劳工问题》,上海:商务印书馆,1931年;陈宗城等:《劳工问题》,上海:商务印书馆,1933年;何德明:《中国劳工问题》,上海:商务印书馆,1937年。。虽然,不同的研究者对工人与传统组织之间的关系有着迥异的态度,但其隐含着的深层次问题是值得注意的,就是他们不约而同地将帮口、青洪帮等传统组织看作一个紧密联系的整体,“入帮”往往也泛指加入青洪帮或各种帮口。1949年后的相当长时间里,关于工人与帮口、青洪帮等传统组织之间的关系问题成为研究“禁区”[7],因为在“革命史范式”下,无法回答代表先进生产力的、具有天然革命性的工人为何会参加象征旧势力的帮口、帮会等传统组织。思想的禁锢直接影响了后者的研究,为数不多的研究成果也是以政治需要为基本目的[8]。从上世纪八九十年代开始,随着社会史研究的兴起,一大批以秘密社团、青洪帮为内容的回忆性文章以及研究成果纷纷问世,这些研究型塑了这些组织在世人心目中的形象,并且或多或少都涉及到工人运动的内容(7)中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《旧上海的帮会》,上海:上海人民出版社,1986年;苏智良:《上海流氓势力与四一二政变》,《近代史研究》1988年第2期;黄逸平:《近代上海青帮等组织性质的若干变异》,《探索与争鸣》1993年第6期;胡训珉:《论上海帮会从暴发到暴亡的两次蜕变》,《上海大学学报》(社会科学版)1995年第1期;忻平:《现代化进程中的社会边缘化现象——透视20世纪二三十年代上海青帮等组织》,《史学月刊》2002年第10期;[澳]布莱恩·马丁:《上海青帮》,上海:上海三联书店,2002年;苏智良、陈丽菲:《近代上海黑社会》,北京:商务印书馆,2004年。。这进一步印证了此类组织与工人之间紧密的联系,修正了学界流行的思维定式,即落后的、封建的组织与革命的工人运动之间的二元对立,为工运史研究提供了新视角,并呈现出以下特点:其一,大多数研究以上海工人群体为样本,不仅认识到近代工人中存在青洪帮及帮口等力量,而且还有部分学者承认了至少在20世纪30年代,以杜月笙为代表的青帮拥有对工人超强的控制力。其二,部分学者界定了被泛化的帮会概念,注意到行帮等传统组织与中国近代工人之间的关系(8)高爱娣:《行帮对早期工人运动的影响》,《工会理论与实践》2003年第3期;樊卫国:《论民国沪地同业公会与其他社会群体的关系》,《上海经济研究》2009年第12期;霍新宾:《行会理念、阶级意识与党派政治:国民革命时期广州劳资关系变动》,《历史研究》2015年第1期;闻翔:《劳工问题与社会治理:民国社会学的视角》,《学术研究》2015年第4期。。其三,从工人地缘结构、产业结构入手,对工人“入帮”原因、政治态度以及帮会人员结构的讨论有助于相关研究的解释体系重构(9)马俊亚:《中国近代城市劳动力市场社会关系辨析——以工人中的帮派为例》,《江苏社会科学》2000年第5期;[美]裴宜理:《上海罢工:中国工人政治研究》,南京:江苏人民出版社,2001年;阮清华:《革命史叙事框架下青帮等组织研究的一个误区——试论游民与青帮等组织之关系》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2007年第5期。。

就上述成果来看,帮口、青洪帮等研究作为一个相对的整体,其发展历程与工运史研究的融合度较高,相互促进的趋势较为明显,这种研究视角更容易对帮口、青洪帮作出类似的定性结论。但不可否认的是,以往的研究不仅没有关注到二者并非绝对同一的客观存在及其内在的差异性往往衍生出的不同问题,而且也没有对上海工人中青洪帮的数量做过较为准确的判断。基础性研究的缺失导致相关研究只能在“脸谱化”的研究范式中“人云亦云”。那么,帮口到底在什么行业工人中普遍存在?青洪帮在哪些行业中拥有独一无二的地位?帮口、青洪帮之间的客观差异性是否会造成其在行业中的不同分布?工人“入帮”的数量大致为何?只有回答了这些问题才能进一步梳理工人与帮口、青洪帮之间复杂的关系。当然,由于客观条件的限制,我们不可能对不同时段的同类项都作出较为精确的定量分析,因此只能选取20世纪30年代的上海作为一个样本。之所以如此选择的理由为:其一,根据上述文献可知,无论当事人的回忆还是后世学者的研究,都表明20世纪30年代出现了大量工人“入帮”的特殊现象,这在某种程度可以推断此阶段工人“入帮”的比例应该达到或接近峰值,因而,以此为极值的推演是较为合理的。其二,上海作为中国当时最发达的工业城市,工人数量的庞大基数与帮口、青洪帮等传统势力所呈现出的正比例关系也提供了典型的分析案例。

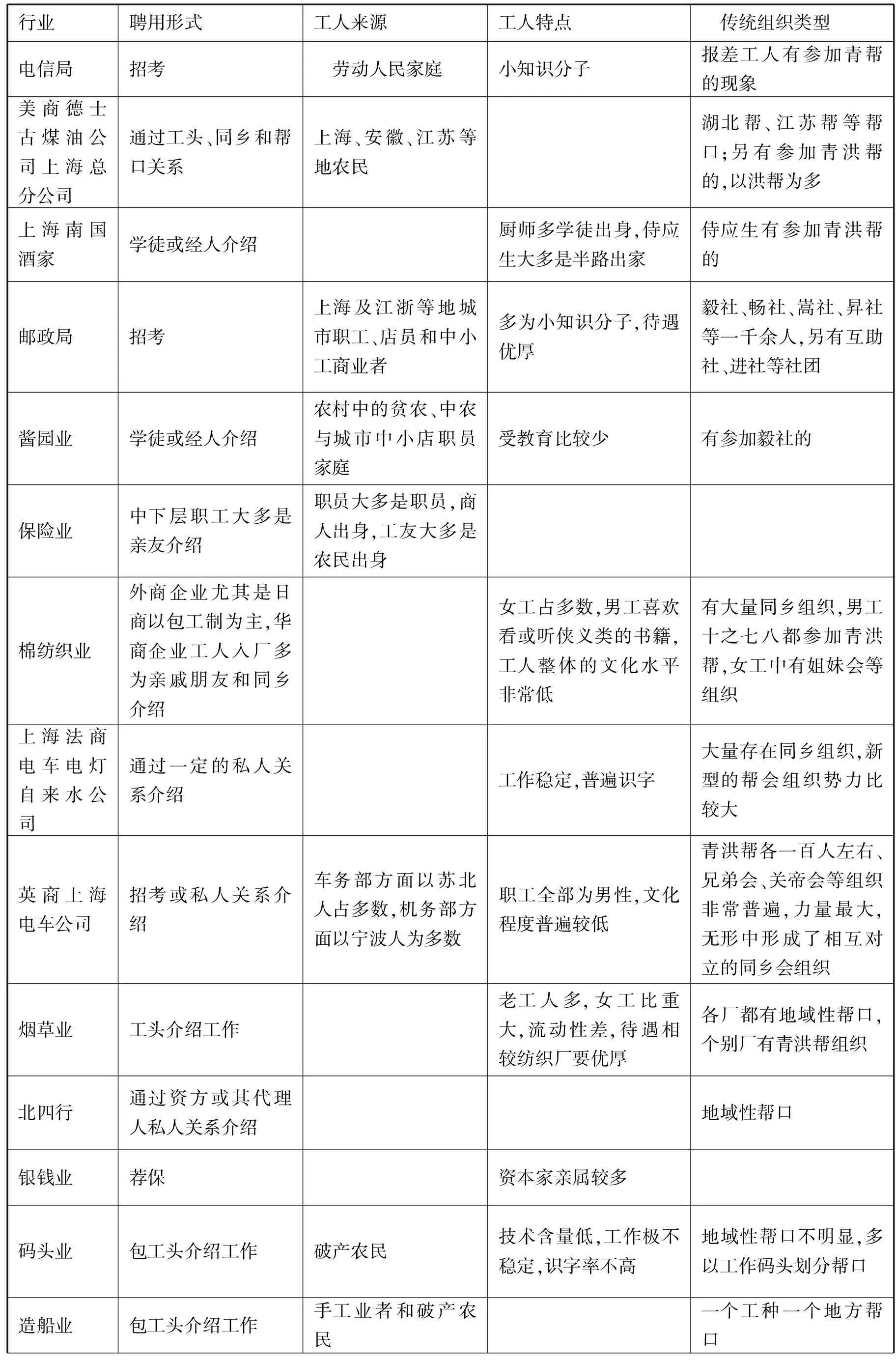

以往定性的结论往往会出现不同的历史叙述,而对同一事物充满矛盾的认知往往会延伸出更复杂的问题,即如果帮口在上海工人中力量势微的话,为何中共在从事工运时仍能深切感受到其与现代工人组织之间的内在紧张与冲突?如果青洪帮是无业游民为主体的组织,为何在上海工人中的势力如此巨大?为何会给人以只要有工业发展的领域就会有青帮身影的印象[9](P111)?回答这些疑问的关键是要厘清帮口及青洪帮在上海工人内部结构中的分布及差异化的量、质关系,用文本资料整理的表格将提供更为直观的认识(见文末表1)。该表所引用的内容多是对20世纪30年代上海各业工人的描述,所涉及的职工人数至少在60万人以上,这与1934年上海社会局统计上海工人约有70万人基本吻合(10)仅胡林阁等人的统计数字就涉及到60万以上的上海工人。胡林阁等:《上海产业与上海职工》,香港:香港远东出版社,1939年,第1页;上海社会局:《上海市工人人数统计》,本部印制,1934年,第10页。。同时,此表所囊括的行业也基本可以代表当时上海产业的大致状况,因此,依此表来分析帮口、青洪帮等传统组织与工人之间的内在关联应该是合适的。

二

表1所显示的内容是上海各业工人与帮口、青洪帮等传统组织能够构成一定关系的数据汇总,但由此得出的结论并非是绝对判断,只是一种具有统计学和历史学特征的相对认知。

第一,帮口与青洪帮相比,前者在各行业中的占比要远大于后者,并且更多存在于由手工业转型而成的近代企业中。这些企业中,传统手工业的分工往往导致从事某一工种或行业的工人多为同乡。这样的历史惯性在近代企业中仍顽强存续,并且随着大量离开乡土的农民进入工厂,他们对乡缘的认知更为强烈,尤其是在包工制为主或通过熟人介绍工作的近代企业中表现得最为明显。在陌生的城市环境中,具有共同语言、生活习惯的同乡就成为适应城市生活的最佳“伙伴”。因此,一个行业往往被某地人所占据,并在随后的发展中不断聚拢更多同乡,成为近代城市社会中司空见惯的现象。所以,表中的“同乡人”不仅成为中国近代社会演进中既具体又抽象的客观存在,更将中国传统社会中的乡情、宗法关系用现代的形式带入到近代社会中,同乡与同行在一定意义上重合、叠加构成了地域性帮口的重要面相。

进一步而言,乡缘又会由此衍生出具有一定垄断意义的业缘。它既是帮口普遍存在于各行业中的原因之一,同时又是其重要表现。帮口的组织结构也决定了其在工人中拥有相当数量。与旧式行会劳资混合不同,帮口本身就是中国工人自己的组织,其中除手工业帮外,机械工人帮、地方帮多以乡缘关系为纽带,以相互介绍工作、经济帮扶为目的,因此其地缘特征最为明显[10](P78-80)。但帮口等组织的内部结构较为松散,更容易与以区域或行业为特征的特定工人产生联系,这意味着组织认同的单一性又使其具有较强的“排他性”。由于各帮口人数及规模有限,且基本为相互独立、封闭的小单元,因此很难形成合力去影响工人运动的基本走向。与帮口相比,青洪帮虽在初期也带有一定的乡缘或业缘的色彩,但随着形势的变化,其包容性更强,即不以特定的地缘或业缘身份来界定入帮条件。然而,由于其组织结构较为严密,入帮的程序与仪式也颇为复杂,帮内还有严苛的帮规来约束帮众(11)姜豪:《青帮的源流及其演变》《洪门历史初探》,中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《旧上海的帮会》,上海:上海人民出版社,1986年,第56-59、75-76页。。这意味着青洪帮对帮众的选择有着比帮口等传统组织更严苛的标准,换言之,工人加入帮会远非想象中那么容易。但这并不妨碍青洪帮中有相当数量的帮众是帮口中人,从这个意义上讲,帮口是青洪帮重要的组织基础。

第二,如果从以上分析仍难以看出帮口与青洪帮之间的细微差别的话,那么工人的性别是影响青洪帮及帮口分布的关键因素。不难看出,青洪帮势力主要集中的行业中都聚集着相当数量的男性工人,这与青洪帮的组织架构有着直接关系。青洪帮尤其是青帮对招收女性帮众有着严格的限制[11](P74),这制约了其在女性工人中的发展。与此相印证的是缫丝、针织、烟草等行业,虽然工人数量众多,但由于女性工人占绝大多数,因而青洪帮占比不大。但女工也会自发组织类似于帮口的姐妹会,姐妹会同样是以乡缘或业缘为主要构成因素[12](P94)。女工之所以要成立此类组织,除了应对与男工同样的生存境遇外,另一方面就是在失去加入青洪帮的天然资格下,不得不利用传统的人际网络组织姐妹会,以对抗来自男工的竞争压力(12)在近代企业中,男女工人同工不同酬的现象非常严重,企业主在允许的情况下,更倾向于招用女工,所以在很多企业发生的以男性为罢工主体的劳资冲突中,复工条件都会有针对女性工人的歧视性内容。。

然而,同样集中了大量男性的码头工人及海员却并没有表现出很强烈的青洪帮色彩,这与有些学者的观感有着很大差距(13)他们都认为码头工人加入青洪帮的比例高达70-80%,但这样的数据却没有引用出处。参见胡训珉:《旧上海青帮等组织的恶性膨胀及其原因》,《探索与争鸣》1994年第10期;刘秋阳:《民国时期的码头工人与青帮等组织》,《湖北广播电视大学学报》2007年第2期。。事实上,与棉纺织、交通运输业等行业中的男工相比,绝大多数的普通码头工人及海员最显著的特点就是流动性强,码头工人的数目往往依季节而略有增减,如在农事繁忙时有许多人回去种田[2](P84)。海员则因航线等因素,同样具有这样的特点。对于青洪帮而言,其总体势力范围虽广,但无论是青帮中的老头子,还是洪帮中的大哥,都有着较稳定的组织基础,而帮众之间相对固定的生活或工作区域是构建紧密组织结构的基本元素,普通码头工人及海员的工作特点却并不具备以上条件,这应当是普通码头工人、海员与青洪帮疏离的重要原因。但这并不是否认这两个行业存在帮会势力,因为码头和海员中不仅大量存在以乡缘、业缘为基础的帮口组织,而且这些行业中的把头、工头很多都是具有青洪帮背景的(14)胡林阁等:《上海产业与上海职工》,香港:香港远东出版社,1939年,第554页。中华海员工会一直被国民党人及青洪帮头目杨虎所控制。姜豪:《青帮的源流及其演变》,中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《旧上海的帮会》,上海:上海人民出版社,1986年,第63页。。由此推断这两个行业中的工人组织多以松散的帮口形式存在,其凸显出的青洪帮特征并不是通过“入帮”工人的数量,而是来源于青洪帮构建起的某种控制力。

第三,青洪帮在工人中的分布还与工人的群体特质有着密切关联。从文末所附表1中可以清晰看出,在传统行业中,青洪帮更容易在文化水平较低、由农民或旧式手工业者转化为工人的群体中吸纳帮众。这一方面表明此类工人的知识结构使其很难摆脱对传统社会网络的认知和依赖,另一方面则凸显了青洪帮所倡导的“仁义”、“济危救困”等传统文化在近代社会中对相对弱势的工人所表现出的强大吸引力[13](P145)。而这种文化及知识体系上的认同,则是来源于看戏、听书等娱乐项目,这些文艺作品中大量的以传统社会价值为核心内容的故事情节,使其很容易在现实的青洪帮身上找到共鸣,甚至是身份认同。换句话说,在面对近代日益严重的生存压力下,由传统农民或手工业者蜕变而成的近代工人所感受到的社会不公被有意、无意地放大(15)相关理论可参见郭永玉等:《社会阶层心理学视角下的公平研究》,《心理科学进展》2015年第8期。,在传统社会与近代社会之间巨大的心理、现实落差下,知识来源相对单一的此类工人不仅希望通过“入帮”寻找到可以替代原有宗族、家族“庇护”的组织构成,而且更希望通过青洪帮的组织构成与所表现出的某种精神特质来表达对传统社会价值理念的怀想。

但是,在上世纪30年代,青洪帮尤其是青帮在新兴行业中的“新陈代谢”打破了帮会的固有模式,毅社等新型帮会组织在邮政等公用行业中迅速崛起。之所以称毅社等组织为新型青帮组织,是因为其抛弃了复杂、神秘的青帮帮规及入帮仪式,取而代之的是以提倡互助合作、联络感情为基本的组织原则,并进一步简化入会程序,在递门生帖及行过鞠躬礼后便建立起师生关系[14](P55)。邮政等公共事业中的中下层工人多以青年小知识分子为主,有一定的现代社会意识,然而,正因为这些行业的公用性质,因此1930年南京国民政府颁行的《工会法施行法》禁止公用事业各机关职员或雇员组织工会(16)《第七十八次国务会议》,《申报》1930年6月1日,第10版;《工会法实施法已公布》,《申报》1930年6月8日,第9版。。这意味着,一方面这些行业的职工并不完全认同青帮繁琐、秘密的入帮程序和不合时宜的帮规,另一方面,组织合法工会、维护自身权益的通道又被截断了。因此,当毅社等组织出现后,便在这些行业吸纳了大量基干会员。表面上看,这些社团在形式上已不同于青帮,但其实际的组织建构以及实力扩展仍以青帮、帮口的网络系统以及传统结义等方式进行。仅如毅社,其领导人为杜月笙的学生朱学范,正是通过杜在青帮中的各种关系,才使“毅社在很多行业的工厂企业里的各帮口中,渐渐取得优势”,这些毅社的核心成员进入到各工会领导层后方,又通过结拜兄弟、姐妹等传统形式扩大势力[15](P9-10)。如此看来,毅社等社团是将一个个原本封闭的组织,通过建立传统的师生之谊以及虚拟的血缘关系将其串联起来,形成了一种人数虽少,但范围很广且紧密联系的锥形网状式的利益共同体。

第四,职业特性成为青洪帮拥有较大力量的因素之一。与其它行业的工人相比,包括黄包车夫、出租车、公共汽车司机、售票员以及邮务工人等在内的从业人员,工作区域更为广泛,工作环境更为复杂。这意味着他们的工作压力不仅来自于行业内部,而且大量不可预知的外部因素对其工作的影响也要远大于工厂工人。此外,交通运输业对工人的技术要求不高,工人的可替代性较强。上述职业特性的叠加使交通运输业工人的工作危机感较强,对社会的感知度也最为敏感,因此,更容易与资方发生激烈的劳资冲突(17)在1918-1926年交通运输业工人罢工201次,平均每年有21次罢工,这在众多行业罢工指数中,名列前茅。陈达:《中国劳工问题》,上海:商务印书馆,1929年版,第149页。。无论是应对形形色色的外部环境,还是面对强大的资方,工人都需要有组织的集体行动,这使得其不得不进行组织选择。虽然,当时的工会已普遍建立,但中国工会浓厚的政治色彩使工人担心卷入到政治漩涡中不能自拔,所以他们更认同于具有经济互助、组织保护等特性的帮口或青洪帮。与此同时,交通运输业所具有的公用性质在近代社会交往中的作用愈加凸显,从业人员的一举一动尤其是有组织的集体行动往往都会造成巨大的社会反应,包括杜月笙在内的青洪帮头面人物都会有意在这些行业培植自己的力量,从而间接强化对社会及政治的影响力,这也是造成青洪帮在交通运输业广泛存在的重要原因(18)杜月笙曾多次插手调解交通运输业工人的罢工,其中目的之一就是通过给予工人好处来扩大其在交通运输业工人中的影响力,进而实现组织渗透。具体详情可参见上海社会科学院“中国现代史”创新型学科团队 上海社会科学院历史研究所现代史研究室:《上海工人运动历史资料》(5),上海:上海书店出版社,2016年。。

同样,行业的内部结构也会对帮口及青洪帮在工人中的分布产生不小影响。在盛行学徒制的私营机器业、商业以及以亲缘关系为主要组织结构的银钱等行业中,帮口及青洪帮的色彩都不明显。根据统计,上世纪二三十年代,学徒制度在手工业、商业各业中占比重较大,新式工业的学徒主要在机器、印刷、纺织、玻璃等业,以机器业为最,金融业学徒多集中在典当、钱庄等旧式信用机构[16](P108)。在学徒制下,无论是私人介绍,还是通过铺保的形式,其实都是在对学徒的出身、人品进行初次考察。入选者的成长环境较为封闭,生活轨迹的单一及工作的相对稳定使其不需要借助外界组织来获取工作及晋升机会。这些行业较高的技术要求更使学徒自身的工作能力与专业素养成为其能否立足的关键。不仅如此,学徒与师傅建立的紧密“排他性”关系,除带有一定的人身依附关系之外,还保障了学徒的就业机会及向上流动的可能,此点在私营的上海大隆机器厂表现尤为明显。该厂的各级工人几乎都是本厂学徒出身,工头、领班甚至是副厂长、厂长都是由学徒选拔出来的[17](P16)。这种内生性的关系主要是以亲缘或类亲缘关系为纽带,具有很强的同一性,其组织结构也类似于特殊的帮口组织,只不过因其行业内不存在排异性的组织系统,因此并不会表现出其它帮口所特有的冲突。一方面,在这些企业或行业中的组织结构更为紧密、单一,所谓“一帮即无帮”即是如此。另一方面,企业内部又带有很浓重的封建宗法色彩,但不可否认的是,无论是亲缘关系,还是学徒制都用传统、保守的组织结构区别与其它行业中以同乡、包工头介绍工作的方式,抵消了同样带有传统色彩的帮口、青洪帮对工人的控制力。这样看来,无论是帮口还是青洪帮,对劳动力市场供需关系控制力的大小影响了其在各行业的势力分布及强弱。

综上所述,帮口普遍存在于各行业中,具有分散性、广泛性的特征。但青洪帮在上海工人中的分布则有明显的行业特性,主要集中于棉纺织、丝织、面粉、人力车夫及新兴交通业等劳动密集型产业中,这与帮口在工人中的分布有一定交叉,从一个侧面反映了帮口与青洪帮所具有的同质化经济特征,即在传统社会向现代社会的转型过程中,背井离乡的农民强烈的工作需求与相对传统、单一的招工方式、企业管理方式,成为帮口、青洪帮在工人群体中存在、扩张的重要土壤。这些行业的工人多由失地或少地农民转化而成,作为相对弱势的群体,本身就对外在世界的依存度很高。当其初入陌生的城市,原有的社会网络与生存条件不复存在,对新环境的群体疏离甚至是恐惧使其更愿意与同乡、同业等具有相同生活、工作经历的人共同来重构熟悉的生活、生产场景。青洪帮则进一步用传统宗法制度,以拜老头子”“拜兄弟”等形式,构建起一种类亲缘的且远高于帮口的组织形态,实现了跨地域、跨行业的联系。因此,如果不过分渲染青洪帮所具有的暴力倾向,那么青洪帮在一定程度上可以被看作是帮口的某种特殊形态。

三

根据以上对帮口及青洪帮在工人中分布特点的梳理可知,加入各种帮口的工人数量是非常庞大的。除少数传统商业、手工业及新型行业中没有明显帮口色彩外,帮口的力量或多或少会影响到大部分行业,但由于其组织分散、帮众流动性较强,因此很难有准确的数据,不过根据估算,应该在数十万以上。与各帮口相比,青洪帮主要集中于几个行业中男性工人中。因此,据此可以大体推算出沪上工人加入青洪帮的数量。1934年上海社会局的统计数据称,该年棉纺业的男性工人有两万余人,丝织业中男工有五千余人,面粉业从业人数不到三千人,人力车夫九万余人(19)上海社会局:《上海市工人人数统计》,本部印制,1934年,第167、183、230、310页。。上述行业涉及到近12万人,这个数字与中共在上世纪30年代末的调查没有太大出入(20)胡林阁等:《上海产业与上海职工》,香港:香港远东出版社,1939年,第31、33、125、595页。因此,如果按照表中所提到的70—80%估算,那么有九万左右的工人加入青洪帮。再加上其它行业加入其中的工人,到上世纪30年代末,上海至少有十万工人加入青洪帮,将这个数字与中共在20年代中期的判断“拜老头子的青帮与红帮有十数万人”(21)《上海地方报告》,中央档案馆:《中共中央文件选集》(第一册),北京:中共中央党校出版社,1989年,第258页。相比较,应该可以断定工人在帮会中的比重是比较大的。在这其中又以青帮为重,洪帮在沪实力较弱,门徒少于青帮五六倍(22)万仁元、方庆秋:《民国青帮等组织要录》,北京:档案出版社,1993年,第96页;薛畊莘:《我接触过得上海青帮等组织人物》、黄国栋:《杜门旧话》,中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《旧上海的帮会》,上海:上海人民出版社,1986年,第88、254页。。这意味着,工人与青帮之间应该存在着更直接的正比例关系。

进一步而言,工人基数的变化是影响帮众数量的关键因子。我们将1928年、1934年以及1939年的同类项数据进行比较,会发现棉纺、丝织及面粉等行业的工人数量没有发生太大变化。最大的变量是来自于人力车夫,根据1930年统计,当时上海人力车夫仅三万余人(23)《第二次中国劳动年鉴》(上),张研、孙燕京:《民国史料丛刊》(987),郑州:大象出版社,2009年,第221-222、392页。。此后人力车夫数量的急剧膨胀当与城乡经济形势恶化,大量失业工人及失地农民加入有关。正如表中所示,人力车夫是青洪帮最重要的组织来源,因此,如果说青洪帮在这个时期出现了数量增加,其原因可能并不像有些论者所指出的仅仅是因为大量产业工人加入[16](P249),而恰恰是最底层苦力工人的规模在扩大。但不可否认的是,数万产业工人的加入使帮会的组织结构发生了明显变化,更多的工人加入青洪帮更使后者无论在学理上还是在客观历史中都成为不可忽视的力量(24)正因如此,许多学者在论述这个问题时,往往会用界限很模糊的帮会一词来泛指帮口以及青洪帮,但内容却特指青帮。可参见朱学范:《上海工人运动和青帮等组织二三事》,中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《旧上海的青帮等组织》,上海:上海人民出版社,1986年;饶景英:《三十年代上海的青帮等组织与工会》,《史林》1993年第3期;忻平:《现代化进程中的社会边缘化现象——透视20世纪二三十年代上海青帮等组织》,《史学月刊》2002年第10期。。

但是在相当长时间里,出于某种考量,学术界所界定的工人与帮口、青洪帮等传统组织的关系往往是对立的,然而这些旧式组织,“不仅成为中国早期工人活动的主要组织形式,而且在五四运动后整个新民主主义革命时期的工人运动中也占相当重要的地位”[18](P563),甚至是国民党人也承认青洪两帮“尤与工人阶级,关系密切”[19](P76)。虽然这种共识至少在一定程度上印证了工人与传统组织之间的紧密关系,但由于缺乏必要的量化分析,因此很难真正厘清二者之间的基本关系。 事实上,无论是传统组织中的成员还是近代工人,其主体都是中国社会转型中的农民,双方的同源性成为一种天然的纽带,并在中国近代社会中形成了以业缘或地缘为组织标准的一个个或大或小,或松散或紧密的社会团体,即行会或会馆。随着近代社会的急剧变化,这些组织又衍生出以劳动者为基本力量的行帮或帮口[20],甚至是青洪帮也在很大程度上是由这类组织异化而来的[19](P78)。历史的惯性使大量进入城市的农民在向近代工人的转化过程中,自然地会强化对此类传统组织的认同。因为,对于自由劳动力市场发展不充分的近代中国,雇佣关系往往被固化在特殊的组织或个人手中。一方面,拥有一定技术的人必须融入到特定的行帮之中,以便借助行帮的力量来实现技术的价值。另一方面,对于主动或被动进入到城市寻找工作机会的大多数非技术人员而言,通过亲缘或乡缘等旧有社会关系来完成对城市的认知是最为便捷的方式。当然,乡缘凭借更广阔的社会网络,成为人们主要选择的方式,同乡中的一些人逐渐成为职业介绍人,以其籍贯为认同标准的帮口就此发展起来的,并且普遍存在于大多数行业中。

相对于行帮和帮口,青洪帮一直被认为是以无业游民为主体的社会组织。事实上,在近代中国,除了银行、邮政、海关等少数行业的工作较为稳定外,其余各业的从业人员都随时面临着失业的可能,但失业与无业并非同一性质的概念。按照当时的看法,无恒业者为游民,游民中尤以职业流氓为主[21](P18)。换言之就是青洪帮中确实存在部分帮众完全是“靠帮吃饭”的现象,然而就此将青洪帮归为无业游民组织的结论是值得商榷的,因为这与青洪帮中拥有大量工人帮众存在着事实矛盾。不仅如此,青洪帮在工人中的分布还与行业特点有着紧密关系,这也就意味着各业工人“入帮”的具体动机是有所区别的[22]。由于此问题牵涉过多,在此不一一分析,仅举一例来证明推断的合理性。据朱学范回忆,至少在1925年前,上海邮局是没有青帮势力的[23](P32)。但随着南京国民政府颁布的《工会法》禁止邮政等公用事业职工组织工会[24],以毅社为代表的具有青洪帮色彩的新型社团组织在这些行业迅速发展。可以说,正是由于现代工会的“缺位”,才为帮会在工人中迅速扩张提供了条件。这样的外在因素不仅表现在邮政等公用事业上,而且也普遍存在于当时上海的各行各业中。根据1933年国民党中央民众运动指导委员会的统计,上海“合法”工会会员仅有10万人,这意味着60余万工人被排除在“法律”之外,因此,各帮口及青洪帮就成为这些工人寻求组织保护的不二选择。

表面而言,无论是帮口还是青洪帮都是对原有社会中的血缘、族群等传统纽带的一种替换,即更多的社会关系从相对封闭的亲人、族人向更为开放的同行、同乡过渡。但究其本质,其组织结构与传统伦理仍然是以“熟人”互助为基础的,这种天然的联系不仅体现了有限的个体关系网络对传统组织垄断相对“稀缺”社会资源的某种仰赖,而且其隐含的传统伦理与价值取向更决定了上述关系的发展脉络。进一步而言,无论是帮口,还是青洪帮,其本质是一种以经济互助为基础的经济组织,是中国近代经济转型的产物,在某种程度上可以看作是近代工人组织发展的雏形。当然,在英国近代工人中原始的互助组织可以凭借宗教的力量逐渐衍生出以民主为基本原则的现代工会(25)此点可参见(英)E·P·汤普森:《英国工人阶级的形成》(上),南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2001年。。但是,在中国具有相似性质的传统组织却很难复制类似的路径,其根本原因就是历史传统的不同使后者的内在逻辑仍是以伦理纲常为运行原则。因此,很多传统组织虽更名为工会,“而其内部,并无变动”[19](P79)。可以说,正是现实上的依赖与伦理上的认同,才使得帮口、青洪帮等组织在中国近代工人中拥有独一无二的力量。以历史传统为前提的路径依赖使得中国的现代工会很难在传统组织的自我蜕变中形成,只能在强大的外力作用下才能得以实现,这恰恰为以中国共产党为代表的政治力量介入工人运动提供了历史契机。

表1 帮口及青洪帮在上海工人内部结构中的分布

资料来源:《上海电信局、国际电台工人运动历史资料(初稿)》,上海工人运动史料委员会:《上海工人运动历史资料》1954年第2辑,第67-68页;《美商德士古煤油公司上海总分公司工人斗争概况》《上海南国酒家职工斗争回忆录(初稿)》,上海工人运动史料委员会:《上海工人运动历史资料》1954年第3辑,第41页、第81-82页;朱学范:《上海工人运动与青帮等组织二三事》,中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会:《旧上海的青帮等组织》,上海人民出版社1986年版,第8-9页;胡林阁等:《上海产业与上海职工》,香港远东出版社1939年版,第102、128-130、166、179、184、187、195、419、212、235-236、247、258、315、323、333、492-494、497-498、504、512、551-553、554、588、595、598、615、616、623、624、627、631页;《上海保险业职工运动简史》,《上海工人运动历史资料》1954年第4辑,第81、84页;中共上海市委党史研究室、上海市总工会:《上海纺织工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第40-41、53页; 《颐中烟草公司工人斗争历史资料》,《上海工人运动历史资料》(油印)1956年,第8-9页;《上海法商电灯、电车、自来水公司工人运动历史资料》,《上海工人运动历史资料》(油印)1957年,第11、81、187页;《北四行职工斗争史实简记》,《上海工人运动历史资料》(油印)1956年,第5页;《银钱业职工运动史料》,《上海工人运动历史资料》(油印)1956年,第13页;上海社会科学院“中国现代史”创新型学科团队、上海社会科学院历史研究所现代史研究室:《上海工人运动历史资料》(5),上海书店出版社2016年版;《上海卷烟厂工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第37页;《上海工运志》编篆委员会:《上海工运志》,上海社会科学院出版社1997年版,第107页;中共上海市委党史研究室、上海市总工会:《上海江南造船厂工人运动史》,中共党史出版社1995年版,第45页;《上海印刷工人运动史》编写组:《上海印刷工人运动史》,中共党史出版社1994年版,第9-10页;中共上海市委党史研究室、上海市总工会:《上海公共汽车工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第11、17、18、22页;中共上海市委党史研究室、上海市总工会:《上海电话公司职工运动史》,中共党史出版社1991年版,第15页;《上海机器业工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第36-37;中共上海华联商厦委员会《上海永安公司职工运动史》编审组:《上海永安公司职工运动史》,中共党史出版社1991年版,第7-9页;中共上海市委党史研究室、上海市总工会:《上海海员工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第20、38、48页。