阿奇霉素的免疫治疗机制①

唐超智 耿晓柯 张玉玲 王文晟(河南师范大学生命科学学院,新乡453007)

阿奇霉素是一种半衰期较长的大环内酯抗生素,可与细菌的50S核糖体亚基结合阻止蛋白质的合成,高效抑制细菌的生长,因此是临床抗感染治疗的首选特效药物之一[1]。近年研究发现,阿奇霉素可通过调节机体免疫系统,对多种疾病具有良好的改善与治疗作用。如阿奇霉素能影响中性粒细胞、巨噬细胞和T细胞的活动,提升机体抵抗各种病原体的能力[2-4];通过对这些免疫细胞的调控还能帮助机体调节体内的TNF-α和IL-10等炎症细胞因子的水平,有效减缓炎症反应,改善炎症性组织损伤[5-6]。此外,阿奇霉素因其强大的免疫调节能力被用于免疫缺陷及自身免疫性疾病的研究并取得了一些突破性成果,其免疫治疗潜力引起了免疫学界广泛关注,在临床上应用阿奇霉素联合治疗取得显著效果的案例也逐渐增加[7-8]。本文对阿奇霉素的免疫治疗机制研究进行综述,期望为阿奇霉素在临床上更广泛应用于新的顽固性疾病治疗提供参考依据和科学思路。

1 阿奇霉素调节先天免疫

先天免疫是人体抵抗病原体入侵的第一道屏障,同时对机体获得性免疫系统活化具有不可或缺的作用。中性粒细胞和巨噬细胞是先天免疫系统的核心成员,阿奇霉素调节机体先天免疫系统的研究主要集中于中性粒细胞和巨噬细胞。

1.1 阿奇霉素对中性粒细胞的调节 中性粒细胞具有较强的炎症趋化作用,能通过脱颗粒、吞噬作用、产生活性氧和胞外诱捕杀菌网(neutrophil extracellular traps,NETs)等策略杀死病原体[9]。阿奇霉素对中性粒细胞的调节作用在肠炎类疾病(inflammatory bowel disease,IBD)治疗中得到了证实。ANDERSON等[5]用葡聚糖硫酸钠(dextran sulfate sodi-um,DSS)诱导小鼠结肠炎模型评估阿奇霉素对IBD的治疗效果,结果显示,阿奇霉素+DSS组较DSS组小鼠结肠组织中的中性粒细胞趋化因子(neutrophil chemotactic factor,NCF)、粒 细 胞 集 落 刺 激 因 子(granulocyte colony-stimulating factor,G-CSF)和促炎症细胞因子TNF-α水平均显著下降,中性粒细胞在炎症部位的迁移与聚集减少,炎症症状明显改善[5]。

NETs是中性粒细胞杀伤病原体的一种重要手段,当机体受到病原体刺激后NETs可被释放到胞外形成物理屏障阻碍病原体的扩散并使局部抗菌因子的浓度升高,但NETs的释放也是引起自身免疫病原因之一[10]。BYSTRZYCKA等[2]新近发现阿奇霉素在体外条件下能显著降低佛波酯(phorbol 12-myristate 13-acetate,PMA)刺激的中性粒细胞的NETs释放、脱颗粒及产生ROS的能力,对活化的中性粒细胞具有稳定作用,并由此缓解NETs释放引起的自身免疫症状。

1.2 阿奇霉素对巨噬细胞的调节 巨噬细胞作为先天免疫系统的另一个重要成员,可非特异性吞噬杀伤大多数入侵病原体,此外也可作为抗原呈递细胞参与活化获得性免疫系统,并通过ADCC作用清除抗原抗体复合物,根据其炎症作用效果可分为M1型(促炎)和M2型(抗炎)两类,研究表明阿奇霉素可通过改变巨噬细胞的极化来减缓炎症反应[11]。

阿奇霉素对巨噬细胞的免疫调节作用已在部分国家和地区应用于脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)治疗并表现出良好效果。SCI常导致患者损伤部位以下严重丧失行动能力,发病率呈逐年升高趋势。巨噬细胞在SCI损伤中起着不可忽视的作用,M2型巨噬细胞在SCI部位的聚集有利于组织修复,而M1型巨噬细胞持续存在则促进炎症反应,加剧组织损伤。SCI研究人员发现在小鼠SCI损伤前后持续使用阿奇霉素能显著降低巨噬细胞在SCI部位的聚集,缓解炎症反应,并促进巨噬细胞抗炎症基因的表达及组织损伤修复,降低M1型巨噬细胞的神经毒性,改善小鼠的协调运动能力,达到缓解SCI的效果[12]。由于该实验是在小鼠SCI发生前后均使用阿奇霉素,不足以支持发病后的治疗应用。该研究组又进一步全面建立了体外评估M1和M2型巨噬细胞的基因表达标记物体系,明确阿奇霉素对SCI损伤后小鼠的治疗作用,结果证实小鼠发生SCI后用阿奇霉素治疗同样有效,体外分析发现M2型巨噬细胞基因表达增加而M1型基因表达下降,但阿奇霉素促进巨噬细胞基因表达转换的作用机制仍未解明[6]。

急性心肌梗死(myocardial infarction,MI)在世界范围内都具有较高的发病率与死亡率,流式细胞术分析发现巨噬细胞M1/M2的比值在心肌梗死后的炎症部位明显升高,并导致TNF-α、IL-6等促炎症细胞因子在炎症部位聚集,引起持续性炎症及组织损伤,严重时引起死亡,但若在小鼠心肌梗死发生前后持续用阿奇霉素进行治疗可显著降低死亡率,进一步研究发现,单核细胞在心肌梗死组织中向着M1型极化,而阿奇霉素可通过抑制单核细胞趋化蛋白1(monocyte chemoattractant protein-1,MCP-1)的表达降低单核细胞聚集,使梗死部位的M1型巨噬细胞数量显著下降,同时阿奇霉素还可通过NF-κB和STAT1信号通路促进巨噬细胞向M2型极化,阿奇霉素对巨噬细胞的调节作用最终降低TNF-α和IL-6等促炎症因子并提高TGF-β和IL-4等抗炎症因子在梗死部位的水平,促进心肌重塑及心功能恢复[3,14]。

2 阿奇霉素调节获得性免疫

获得性免疫是机体针对病原体产生的特异性免疫,T细胞是获得性免疫系统的主要成员,在细胞免疫和体液免疫中发挥着举足轻重的作用,阿奇霉素对获得性免疫系统的作用研究目前主要聚焦于其对T细胞活动的调节。

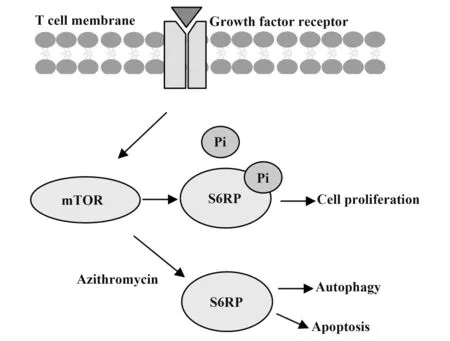

弥漫性泛细支气管炎(diffuse panbronchiolitis,DPB)是一种由呼吸道细支气管炎症蔓延至肺细支气管的可致死性肺部疾病[15]。DPB患者支气管中T细胞数量增加及过度活化,导致多种趋化因子如MIP-1α、CXCL-2及炎症细胞因子IL-17A过量分泌,造成免疫紊乱,促进DPB的发生。阿奇霉素可通过抑制mTOR通路中下游靶蛋白S6核糖体蛋白(S6 ribosomal protein,S6RP)磷酸化(图1),促进T细胞自噬小体的形成,还可显著抑制患者的T细胞的增殖并促进凋亡,降低DPB患者体内IL-17A和CXCL-2水平,阻止炎症细胞聚集,缓解炎症,对DPB具有良好的治疗效果[4]。

图1 阿奇霉素对T细胞增殖、自噬和凋亡的调节机制Fig.1 Regulatory mechanism of azithromycin on T cells proliferation,autophagy and apoptosis

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)以气道炎症细胞增多,持续性的气流堵塞,呼吸困难为主要特征,使用阿奇霉素可显著降低患者炎症细胞如T细胞的活化及气道迁移,使患者恶化风险下降。阿奇霉素治疗一方面可抑制COPD患者体内MHC-Ⅰ和MHC-Ⅱ基因的表达,降低T细胞活化及对抗原的应答,并下调表面受体CD86及趋化因子CCL5和CCL28表达,抑制气道中T细胞的活化及迁移[15]。另一方面,阿奇霉素治疗引起IRF-1、STAT6等转录因子下调,阻碍Th1和Th2细胞的分化,抑制T细胞功能,有效阻止COPD进一步恶化,且经过持续治疗,阿奇霉素的缓解作用1年后仍能存在,使COPD患者的住院率显著下降[16]。

阿奇霉素还可显著降低百日咳的传播及相关并发症。百日咳是一种经飞沫传播的传染性很强的呼吸道疾病,多发于幼小婴儿,但近年来由于百日咳疫苗诱导机体的免疫能力减弱甚至无效,百日咳的发病率不断上升[17]。BORKNER等[18]研究发现,阿奇霉素可有效清除百日咳模型小鼠体内的百日咳杆菌,并导致小鼠体内的CD4+T细胞及记忆性T细胞数量下降,这可能是由于阿奇霉素通过清除百日咳杆菌,降低病原相关分子模式(pathogen-associated molecule pattern,PAMP)的表达,减弱了抗原呈递细胞的活化从而影响了T细胞的激活,但也可能是阿奇霉素直接调节T细胞活化,具体机制还需进一步深入研究,但不可否认的是阿奇霉素有利于恢复百日咳患者免疫系统的平衡。

3 阿奇霉素在免疫缺陷疾病中的应用

获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS)是最为人们所熟知的免疫缺陷疾病,患者遭遇免疫缺陷病毒攻击,Th细胞失活,机体免疫力几乎完全丧失,最终死于各种病原微生物感染。针对AIDS患者弓形虫脑炎(toxoplasmic encephalitis,TE)的研究表明,阿奇霉素可在一定程度上帮助AIDS患者重建免疫系统,采用阿奇霉素联合克拉霉素对AIDS阳性患者的TE进行治疗取得了理想的效果[7,19]。同时阿奇霉素联合多西环素对AIDS患者的分枝杆菌感染性肺炎的疗效显著[20]。

原发性免疫缺陷疾病(primary immunodeficiency diseases,PIDs)主要是由原发性抗体缺陷引起的,患者体液免疫受损,不能产生抗体,易引发呼吸道感染导致支气管扩张、哮喘等多种肺部疾病。CINZIA等[21]通过实验已证明阿奇霉素对PIDs患者慢性感染引起的肺疾病的恶化具有良好的预防作用,可显著降低患者的住院率。

免疫缺陷疾病的发生机制早已解明,各种治本策略先后取得了一些突破,但对患者的治疗效果一直不尽人意,采用治标的方法挽救生命成为是临床上解决实际问题的应急措施,在此背景下阿奇霉素得以应用。阿奇霉素对病原微生物核糖体的直接攻击作用可能是其在免疫缺陷疾病患者并发感染中发挥功效的首要机制,但其重建机体免疫系统和具有免疫调节的能力显然同样发挥着积极作用,深入探讨阿奇霉素对免疫缺陷疾病的免疫治疗作用可能有助于发现新的科学问题,如怎样有效遏制免疫缺陷病毒持续性感染、怎样帮助机体免疫系统重建、哪些免疫信号会在免疫缺陷后被活化并积极工作,从而为免疫缺陷疾病治疗找到新的突破口。

4 阿奇霉素在自身免疫疾病中的应用

自身免疫疾病是指在多种因素的作用下,免疫系统对自身抗原产生免疫性,攻击自身组织细胞而引起的一系列疾病。自身免疫疾病的发病原因不一而足,普适性特效治疗药物缺乏,阿奇霉素因其免疫调节作用对自身免疫病表现出重要应用价值。

银屑病是最常见的自身免疫病之一,病程长,易复发甚至终生不愈,但银屑病的发病机制目前仍不清楚。已有实验证明,阿奇霉素能够减弱咪喹莫特诱导的树突状细胞中的溶酶体酸化及溶酶体中的Toll样受体7(Toll-like receptors 7,TLR-7)的成熟,阻断DCs上的TLR-7信号传导,并降低IL-17a、IL-17f、IL-22和IL-23等银屑病发病关键细胞因子的产生,有效改善患者的症状,成为治疗银屑病的潜在药物[22]。

采用阿奇霉素联合皮质类固醇等免疫抑制物质治疗常见的自身免疫疾病——特发性肉芽肿性乳腺炎,对乳腺炎症的消除作用可达到临床手术效果,且患者后期康复效果明显优于手术治疗[23-24]。

另一项具有重要意义的研究成果来自对系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)的治疗。SLE是一种发病率较高的多系统自身免疫疾病,实际治疗过程中往往是治标不治本。SLE患者与健康人相比巨噬细胞吞噬活性偏低,且M1/M2巨噬细胞比例失衡,过量的M1型巨噬细胞引起持续性炎症反应。研究人员通过一系列体内、外实验证实阿奇霉素可促进蛋白激酶B磷酸化,靶向PI3K/Akt信号通路,促进巨噬细胞向M2型极化,稳定不同亚型巨噬细胞在体内的动态平衡,有效缓解SLE[8]。

5 结语与展望

阿奇霉素因具有强力杀灭病原微生物的作用在临床治疗中广泛应用,对其治疗机制的分析和探讨发现,阿奇霉素一方面通过杀灭病原微生物来降低感染引起的炎症反应、平息免疫活化,表现出对先天免疫系统中性粒细胞趋化和巨噬细胞极化的影响,另一方面以某种机制对后天免疫系统的T细胞活化和细胞因子表达有显著调节作用。阿奇霉素对部分免疫缺陷和自身免疫疾病患者表现出良好的治疗效果,也是基于以上两个方面的单独或综合作用。但阿奇霉素的免疫治疗机制研究只是刚刚起步,阿奇霉素参与免疫系统活动的上、下游信号途径仍缺乏全面的评估,其在免疫性疾病治疗中的临床试验证据仍然较少,因此当前对阿奇霉素免疫治疗机制的认识是不充分的。进一步对阿奇霉素强大的免疫治疗潜力开展系统而全面的理论分析和临床试验,将有助于人类攻克多种顽固性疾病或缓解病症,同时也有利于发展免疫学的基础理论和实践应用。