基于集合种群理论生态模型的垂直森林社区设计模式探究*

徐娴雅,Stefano Boeri

(1.华东师范大学设计学院,上海 200062;2.米兰理工大学建筑与城市学院,意大利 米兰 20123)

城市扩张是人类干扰、破坏自然生态系统的主要形式之一[1]。在此过程中所占用的森林、农田、草地、湿地、水域等建设用地其实有着重要的生态服务功能[2],而取代这些用地的城市建筑和基础设施则直接形成了自然物种生境的破坏和割裂,从而导致生态系统结构与功能逐渐衰退[3]。当代城市所处的独特历史空间条件,亟待生态策略的引入,以重构城市系统[4],通过人工干预和引导的方式,协助自然生态的修复,提升城市自身的生态承受力。运用植物绿化成为城市设计师们建设“生态都市”[5]最有效的手段之一:一方面绿化与建筑的结合有利于城市能量流的循环,缓解“热岛”和“雨岛”效应[6];另一方面通过绿化重塑城市的景观格局,修补景观破碎化局面,是生物多样性续存的关键[7-10]。

2014年建成的米兰垂直森林首次在建造史上将大面积固碳与隔热能力较强的乔木与灌木运用于建筑立面绿化,充分利用和开发了建筑物侧面的潜在生态效益[11]。该项目摆脱了城市化对多物种维持与发展的控制与干涉,构建了一种既能延续生物多样性又适宜包括人类在内的大多数物种居住的建筑新范式。虽然单一的垂直森林建筑可以利用垂直空间创造一片适宜的生境,但若其与城市其他绿地缺乏连通性,则仍会造成局域物种的空间隔离,使他们无法完成迁徙、扩散等一系列生命维续过程[12-13],导致绿地生境斑块间无法形成集合种群动态,不利于植物的自然更新与多样性的自我维持,从而面临较高的灭绝风险,进而,也会大大提高绿化维护管理成本[14-15]。然而,如果为此在城市中一味加大垂直森林建筑密度,提高绿化连接度,则不利于建构多样化的人类活动空间,无法展现富有积淀的城市形象。因此,此类生态建筑介入城市建设的过程中,如何在地块中设计布局单体建筑是其持续发挥生态效应的关键。本文基于生态学理论,模拟绿化种群续存与灭绝概率,探索垂直森林建筑在一定规模的城市建设用地范围内的客观数量阀值,使其在满足一定社会经济文明发展需求的同时,能长效地为城市生态系统贡献价值。

本文通过集合种群模型模拟,合理推算垂直森林建筑中局域种群续存所需要的生境规模,回应以下3个问题:(1)垂直森林建筑模式在社区中的介入是否有助于城市社区自然生态物种的长期自我维持?(2)在特定情形下,能否推导垂直森林建筑在社区中占有数量比例,实现经济和生态效益的最优化?(3)如何从物种种群续存角度,探索社区内垂直森林建筑最优规划布局?

1 生态社区的区域效应

1.1 垂直森林的生态目标和局限性

米兰垂直森林项目由2座分别高80 m和112 m的塔楼构成,建造了113户居住单位。建筑占地面积3 000 m2,立面种植乔木与灌木,共计设立291个森林露台(露台总面积8 900 m2),为多物种的生存提供了有计划和有目标的支持[16]。它所关注的核心是人类和其他动、植物物种根据合理的搭配所形成的无限趋于自然的多样化生态系统,将“生态策略”,尤其是与城市发展密切相关的生态技术作为切入点,解决和城市发展冲突的生态问题[5]。垂直森林建筑是以构筑一个人类与多物种共栖的空间模式为目标,在接受人类社会城市扩张客观压力的前提下,做出的争取城市生物多样性,抵御生态胁迫的实践。

垂直森林建筑不仅可以容纳、维持较高的生物多样性,而且其本身作为一个具有较大生境面积的“城市森林”生态系统也能够产生一定的辐射效应,为周围呈碎片状分布的小型城市绿化斑块的维持做出贡献。其内在机理主要是因为相比于其他建筑绿化,垂直森林建筑生境面积大,其中的各植物种群灭绝风险低,同时该建筑还能成为植物个体迁入、迁出的重要节点,当邻近的小型绿化中的植物发生种群大小降低时,它能够为其补充个体,有效避免局部灭绝,维系物种存活。然而,这一切必须建立在垂直森林建筑与城市中其他绿地建立连通性的前提下,因此垂直森林建筑在城市中的生态效益还取决于它在“量”上的聚集,以及在城市绿化空间格局中的位置[17]。

1.2 由单体到社区的生态布局

理查德·福曼(Richard Forman)教授提出土地嵌合体(Land Mosaics)的景观规划模式,从空间和时间的动态格局探索城市中人类活动空间和自然的关系。他认为景观的结构单元由斑块(Patch)、廊道(Corridor)和基质(Matrix)3种类型构成[18],并以“集中与分散相结合”的格局进行土地利用,既保持了大型自然植被斑块的完整性,充分发挥其生态功能;同时又运用廊道用以满足物种空间运动扩散的需要;并在廊道中结合小型自然斑块的介入确保景观的异质性。由此形成的“空间语言”,是城市中维系物种存活的必要条件[18-19]。也就是说在城市社区设置集中绿地,并与周边建筑中包括屋顶绿化在内的社区其他绿地斑块形成景观生态体系,以维持物种生存。然而,如若周边建筑无法提供足够绿化覆盖,因空间阻隔而造成的生境片断化,往往使这种生态效应的辐射范围无法覆盖整个社区,尤其是处于距离集中绿地较远的社区边缘区域,最终也直接导致社区绿地无法实现生态自我维持。因此,在社区中利用垂直森林的景观连接作用,构架起空间的生态廊桥与斑块,通过其在空间合理的排布,可将生态效应辐射至社区的每个角落。由多栋垂直森林建筑替代普通建筑单体,与集中绿地相互靠近所构成的生态社区,往往在生态系统维持表现方面有更好的预期。

2 方法

2.1 集合种群理论

自然生境的数量、大小和密度决定了种群续存的概率[20]。在区域尺度中,人为干扰生态的主要形式是生境片断化。而在片断化生境中通常植物种群的灭绝过程可归纳为如下几个步骤:首先,栖息地先行片断化; 其次,连续分布的种群分裂成斑块状种群; 接着,斑块内的种群由于资源匮乏或种群密度低且与其他种群隔离等原因逐一灭绝; 最后,整个种群的灭绝[21]。物种维持主要与残存生境斑块面积以及不同斑块间不同种群交流的能力有关,因此,绿化系统自我维持研究不能仅针对某个或某几个种群,而需研究区域内所有斑块种群作为一个整体进行分析,这些相互之间有关联的,栖息于这些破碎景观中的局域种群从总体上构成“集合种群”[22]。根据局域种群间的相互关系,集合种群结构分为经典型、大陆-岛屿型、缀块型、非平衡态型和混合型等类型[23]。在城市生态系统中,大型绿地与城市建筑绿化间的关系类似于大陆-岛屿型,而城市小型绿地与建筑绿化间以及不同建筑绿化间的关系较为契合经典型集合种群。这两种集合种群类型中局域种群的维持存在局域灭绝与其他局域种群迁入个体间的平衡关系,应重点维护生境面积和局域种群规模以及种群间连通性(即迁移率)。而这些因子的权衡即是生态保护区规划中的重要议题即“SLOSS”(single large or several small)争议[24]。一般而言,生境面积大且种群间具有良好的连通性有利于生物多样性的维持与各物种种群的续存。

事实上,由于城市空间资源极其有限,尽管目前城市建设中强调尽可能增加城市绿地与建筑绿化空间,但是无限制地扩张绿地生态系统也是不切实际的。Zhou & Wang[25]利用计算机模拟研究发现当局域种群的生境面积低于一定阈值时将发生灭绝,这个阈值与局域种群 Allee 效应强度(即由于种群规模下降导致种群适合度下降进一步降低种群规模)、迁移率(即局域种群或生境斑块间的连通性)和初始种群大小都有关系。由此建立数学模型可模拟、预测并评估未来社区中垂直森林建筑密度与植物种群灭绝风险间的关系,为合理优化设计垂直森林社区提供设计建议。

2.2 集合种群模型模拟

垂直森林单体建筑中绿化平台面积受到空间、结构等客观因素制约。如要提高垂直森林社区中绿化系统的生态稳定性与长期维持能力,有必要通过设定植物扩散能力(目前设置为统一值)与垂直森林建筑的空间分布模拟每座建筑中的绿化面积和建筑间连通性变化状况(通常为建筑物之间的直线距离),获得垂直森林建筑在不同空间分布格局下对降低社区绿化植物种群灭绝风险的贡献,进而总结出维持社区绿化长期稳定所需的最小垂直森林建筑比例,为改进垂直森林建筑生态设计,以及日后建造由垂直森林建筑构成的社区提供有利参考。

在本次针对垂直森林社区的模拟研究中,将基于集合种群相关理论,从传统社区设计场景(即无大型绿地的传统社区与具有中心大型绿地的现代社区)出发,从时空尺度上揭示垂直森林建筑数量与空间排布格局(如线性排列、十字排列或随机分布等)变化对整个社区绿地系统维持的影响,并尝试探索中心绿地与垂直森林建筑的最优配置方式,做到在投入最少垂直森林建筑的情况下,使社区整体绿化系统得以长期维持。

2.2.1 模型建立与参数设置

模拟分析时设置单体建筑的数据参照已建成的米兰垂直森林,且设定垂直森林生态社区的面积为1 km2、社区内有建筑(楼宇)60座、每座建筑间距离随机但需大于40 m(此处用地参数的设定以米兰建成垂直森林,简称垂森01,作为数据参考:垂森01总面积约40 000 m2,社区露台绿化面积8 900 m2,设定地块容积率为2.4 )。所有建筑分为两类:(1)垂直森林建筑(每座建筑中绿化面积平均值为(0.8±0.05)hm2,具体每个建筑的绿化面积在此范围内随机分配);(2)普通建筑(每座建筑屋顶和立面贡献的绿化与其周围小型绿化斑块面积总和的平均值为(0.008±0.002)hm2,具体每个建筑的绿化面积在此范围内随机分配)。社区中心绿地面积为10 hm2。为方便模拟,设定整个小区的绿化植物为同一物种且世代间不重叠,其繁殖体平均扩散距离为600 m(垂森01的人工植物配种以选择近自然林物种为原则,选择生存能力强且繁殖体具有远距离扩散能力的植物)。初始状态下所有绿地(包括两类建筑物与社区中心绿地)的绿化比例为100%。

模拟开始后,各建筑绿化斑块的灭绝风险E符合公式。

E=e/Ax

式中:A为绿化面积,e与x为灭绝相关参数,分别赋值为0.001与0.9。t时刻绿化植物迁入未绿化建筑的概率为Ci(t),该参数假设符合sigmoid函数(或称逻辑斯蒂函数)且随连接度的增加而增加,公式为:

Ci(t)=Si2(t)/(Si2(t)+y2)

式中,y为迁入相关参数(默认设定为0.01),Si2(t)为建筑物间的连接度,该参数与植物繁殖体扩散强度(这一常数设定为0.045)以及建筑物间距有关。

在每个模拟场景下对模拟分析绿化植物在1 000个世代(一个世代涉及一次可能的灭绝事件与一次扩散事件),在每个世代中计算拥有绿化植物的建筑物数量占总建筑数量的比例(Greenpro),并显示这些拥有绿化植物的建筑在空间上的分布格局以反映绿化植物种群的维持状态。需要注意的是,尽管为了检测到模型模拟达到稳定时的情形采用1 000个世代数,但是模拟时考虑到城市更新与建筑建设周期,重点考虑绿化植物在初始的30个世代(约在70 a范围内,在乔木、灌木和草本植物中存在一定差异)Greenpro值的总体变化趋势。

2.2.2 模拟场景设定

本次模拟设置11个场景,从无大型绿地的传统社区和具有中心大型绿地的现社区这两个基本场景出发,逐渐增加垂直森林建筑的数量,并在相同垂直森林建筑数量的情况下设定不同的建筑空间排布格局(线性排列、十字排列或随机分布:垂直森林建筑优先十字排列,出现饱和状态后,即2栋垂直森林建筑立面出现重合时,超出的部分将随机排布)(表1)。通过这个模型,可以回答下列问题:(1)与传统社区相比,社区中心大型绿地的存在是否对社区绿化的整体维持产生了促进作用(即Greenpro值明显提高)?(2)随着垂直森林建筑数量的增加,Greenpro值是否有明显提高的趋势?(3)在垂直森林建筑数量相同时,不同空间排布格局是否对Greenpro值有明显影响?(4)最优化的垂直森林社区设计布局是什么(即在社区绿化得以整体维持的情况下,所需要的最少垂直森林建筑数量及其对应的空间排布格局)?

表1 11个模拟场景中垂直森林建筑数量与建筑空间排布格局

3 结果与分析

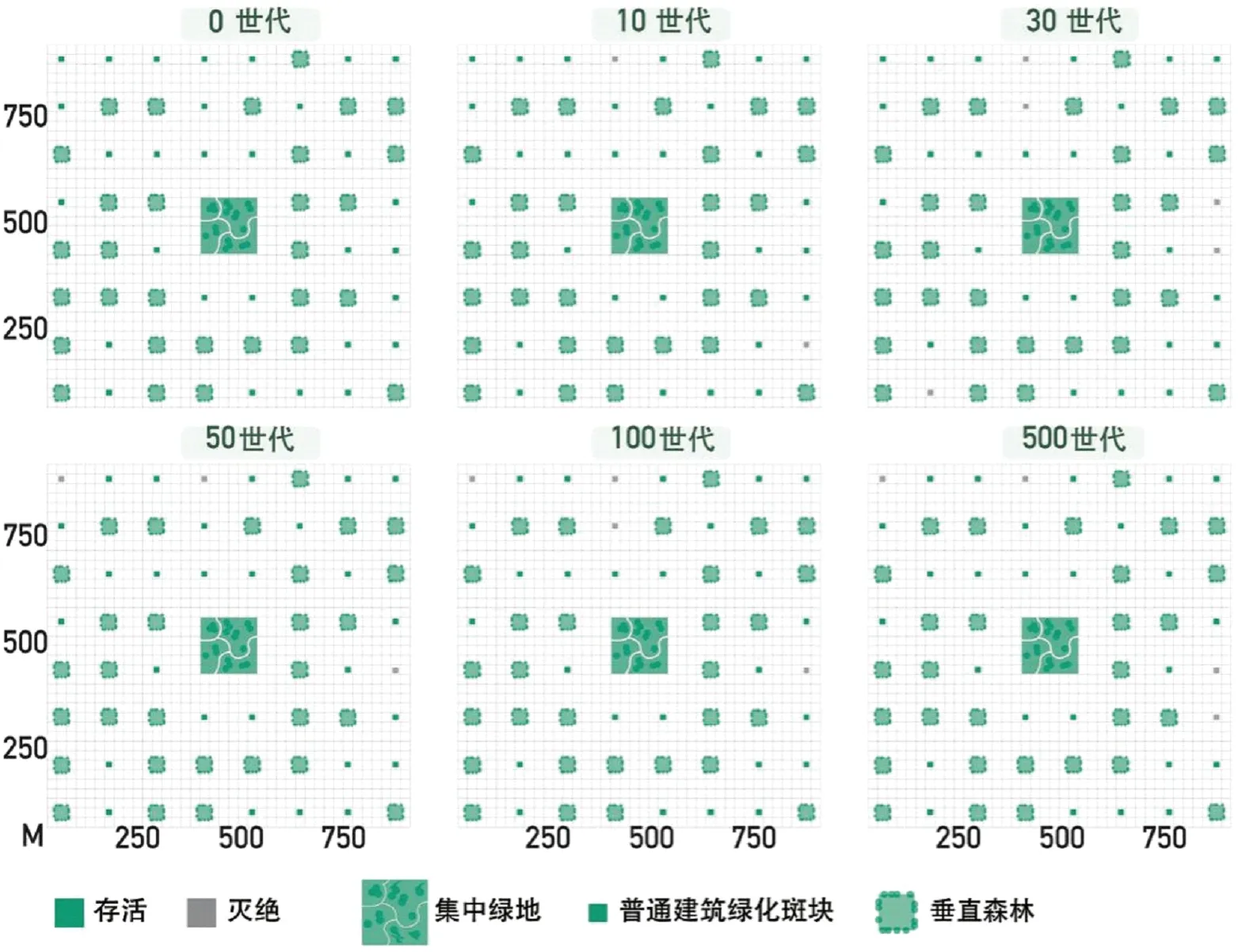

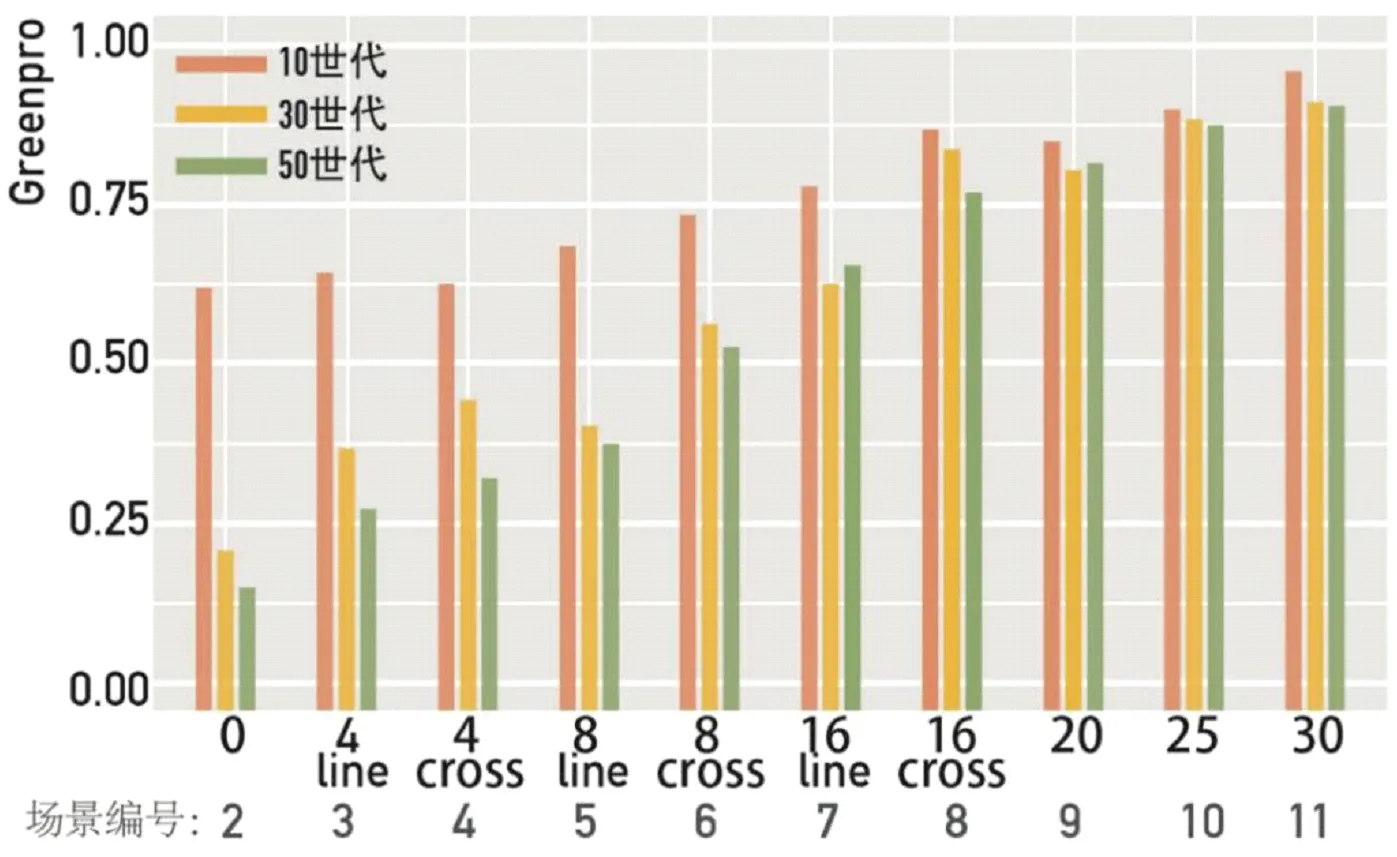

模拟结果显示在没有集中自然绿化的社区中,Greenpro值随时间推移快速降低并最终达到0,表明由普通建筑的片断式景观形成的社区绿化系统无法自我维持,超过一半的建筑物绿化斑块在经过10个世代后灭绝,不能长期产生稳定的生态效益; 当社区设有中心集中绿地,Greenpro值虽然在短期内经历了快速下降,但之后逐渐趋于稳定,在0.15附近徘徊,反映出此设计对社区绿化整体的维持贡献较低(图1)。随着垂直森林建筑的增加,社区中Greenpro值随世代数增加下降幅度不断缩小,直到场景10和11,即社区内分别拥有25座和30座垂直森林建筑的情况下,指数接近,并在前100个世代基本稳定在0.9以上(图1)。此外,当社区中同样设有8座或16座垂直森林建筑的情形下,十字排布(场景6和8)时Greenpro值在各时间段均明显高于线性排布(场景5和7)。

图1 不同模拟场景下Greenpro值随世代数 增加而变化的情况 Fig.1 The Greenpro indicator changes with the increaseof generations in different simulation scenarios

在空间布局上,仅有集中绿地的场景,中央绿化能够帮助维持邻近建筑物的绿化斑块,但这种援助效应无法辐射至社区的其他区域(图2);当有4栋垂直森林建筑时,查看不同世代数中拥有绿化植物的建筑物的空间排布格局发现相比于仅有中心大型绿地的场景,其带来的辐射效应能使更大范围内的建筑物绿化得以长期维持;而8栋时,大部分边缘地区的建筑绿化斑块得到很好的维持;16栋时,绿化斑块的消失具有较强随机性,无明显边缘效应,绿化系统已基本达到长期稳定状态(图3);当垂直森林达到30栋时,社区内绿化斑块空间分布格局已不存在任何社区绿化死角,均可长期维持(图4)。由此,垂直森林建筑的介入可以有效增强社区内绿化斑块的稳定性,区域辐射效应随着垂直森林密度提高而增强(图2~4)。通过结果分析得到以下结论回应之前的4个问题:(1)社区中心大型绿地的存在对社区绿化的整体维持产生了一定的促进作用,但这种效应仅能辐射至邻近区域,具有很大局限性(图1、2);(2)随着垂直森林建筑数量的增加,Greenpro值表现出明显提高的趋势,且当所有建筑中有42%的垂直森林建筑,即25栋时,此类建筑产生的区域辐射效应达到饱和(当社区中存在4座垂直森林建筑时,尽管Greenpro值也在短时间内发生严重下降,但最终稳定于0.3左右,说明社区绿化的稳定性得到一定程度的提升,同时十字排列与线性排列(场景3和4)对Greenpro值的提升效应无明显差异。当垂直森林建筑增加至20座时,Greenpro值与十字排布的16座垂直森林建筑相比无明显变化;但当该类建筑增加至25座时,Greenpro值又发生了提升,并稳定在0.9以上;而继续提高垂直森林建筑至30座时,Greenpro值未发生明显变化,表明所有建筑中有42%(25座)的垂直森林建筑即可使其产生的区域辐射效应达到饱和)(图4、5);(3)在垂直森林建筑数量相同时,十字排列布局中Greenpro值明显高于线性排列(图1、3、5),这可能是因为十字排列使垂直森林建筑在社区中的分布范围更广,且避免此类建筑绿化面的重合,提高了区域辐射效应;(4)基于模拟结果,当垂直森林建筑数量达到16座(即占总建筑数量的27%)时且该类建筑呈十字排布时,或者垂直森林建筑数量达到20座(33%)或以上时,社区整体绿化得以长期稳定维持,社区边缘不存在绿化死角(图5)。

图2 模拟场景2中不同世代数(0、10、30、50、100 和500)中留存的建筑绿化斑块的空间分布情况Fig.2 The spatial distribution of the remaining building greenpatches in different generations(0,10,30,50,100,and 500)in the simulation scenario 2

图3 模拟场景8中不同世代数(0、10、30、50、100 和500)中留存建筑绿化斑块的空间分布Fig.3 The spatial distribution of the remaining building greenpatches in different generations(0,10,30,50,100,and 500)in the simulation scenario 8

图4 模拟场景11中不同世代数(0、10、30、50、100 和500)中留存建筑绿化斑块的空间分布 Fig.4 The spatial distribution of the remaining building greenpatches in different generations(0,10,30,50,100,and 500)in the simulation scenario 11

图5 经历10、30、50个世代模拟后随着座垂直森林建筑 数量增加Greenpro指标的变化情况(仅包括存在大 型中心绿地的10个场景)Fig.5 Changes in the Greenpro indicator as the number ofvertical forest buildings increases after 10,30,and 50generations of simulation(only includes 10 sceneswith large central green spaces)

4 建议与展望

基于模拟结果,对未来垂直森林建筑应用在生态社区设计提出以下建议:(1)在设有中心大型绿地的社区中,边缘地区往往是生态效益无法辐射到的绿化死角,需要注意在这些区域设置垂直森林建筑;(2)垂直森林建筑的分布格局与绿化整体稳定性存在很大关联,这类建筑的分布尽可能避免生态辐射效应的重叠,因此最好保持一定间距,在垂直森林建筑总数有限的情况下建议采用十字分布使垂直森林建筑生态辐射区域达到最大;(3)基于垂直森林建筑经济投入与其生态效益的权衡,建议在具有中心大型绿化的社区中垂直森林建筑比例可维持在总建筑数量的1/3。

城市化建设与城市区域功能布局导致城市绿化系统必然呈现破碎化、片断化分布的空间格局。这一现象往往导致绿化斑块狭小且动植物迁移受斑块间不透水介质阻隔,造成种群个体行为、遗传 、结构、种群动态、种间互作、以及群落特征的改变[26],不利于绿化系统的整体长期维持。垂直森林建筑能够在不占据更多土地面积的情况下产生大面积绿化,大大降低绿化植物的灭绝风险,有助于构建健康的都市生态格局。作为一种应用于城市生态规划的新建筑类型,垂直森林建筑可以为城市无序扩张而带来的一系列生境隔离提供有效的修复策略,并可被不断复制。在建造技术层面,它可用于改建、加建和新建;生态设计层面,可根据地理气候带和项目环境,采用米兰项目的方法与手段,进行适应性调整,进而构建一套适合当地气候的动植物蓝本。因此,从城市生态学视角研究垂直森林建筑在社区设计中的生态效益最大化,为其在城市建设中的高效运用提供理论支持,显得尤为必要。文章基于集合种群理论建立生态模型,模拟、验证了城市社区中垂直森林建筑形成的区域效应对社区绿化系统整体维持的贡献。虽然本次模拟分析得出的设计平面只适用于现有设置参数与模拟生态过程中,且距离方案的具体成型仍有待调整和深入,但对于设计策略原则的制定有重要指导意义。此次模拟实验从时空维度,检视了社区各绿化斑块中植物灭绝与恢复的动态,为现代生态社区建设过程中优化设计和布局垂直森林建筑提供重要参考价值,并为具体社区设计中案例调整模型参数变化,重演模拟过程,以获得更为切合实际的设计指导,提供方法支持。