知识深度和广度、社会联结与企业高质量创新

杨震宁 侯一凡 耿慧芳

摘 要:以2017年国家科技部创新调查中的720家制造业企业为样本,研究了知识深度和广度对企业高质量创新的影响,并将社会联结作为调节变量研究其作用机制。实证结果表明:知识深度与企业高质量创新之间存在倒U型关系;知识广度与企业高质量创新之间存在正相关关系,知识广度越高,越有利于企业高质量创新;知识深度和知识广度之间的相互作用会对企业高质量创新产生影响;企业具有的机构联结负向调节知识深度与企业产品创新绩效之间的倒U型关系,企业具有的市场联结负向调节知识深度与企业产品创新绩效和工艺创新绩效之间的倒U型关系;企业具有的社会联结正向调节知识广度与企业产品创新绩效之间的正相关关系。研究结论搭建了知识基础理论与社会资本理论之间联系的桥梁,同时丰富了企业技术创新理论,在实践上为企业进行知识管理和创新管理提供了借鉴与启示。

关键词:知识深度;知识广度;社会联结;企业创新

一、引言

随着经济的发展,中国特色社会主义进入新的发展阶段,经济由高速增长转向高质量发展(韦倩和李珂涵,2019)。创新是经济高质量发展的主要驱动力(叶建亮等,2019),也是企业在激烈竞争中存活和发展的核心竞争力。然而,中国的创新效率与发达经济体相比存在较大差距(陈劲,2018),中国创新正处于“低质低效”的双低困境(诸竹君等,2020),在重视创新速度和数量的同时,提升创新的质量显得尤为重要。除此之外,由于创新面临着资源和环境的制约,越来越多的学者主张,企业应当通过更加广泛的方式搜寻和利用知识资源,以弥补企业内部技术和市场资源的不足(Chesbrough,2006),因此关于知识获取、知识整合、知识分享、知识基础等相关知识理论深刻地影响了企业的创新水平与竞争能力。知识基础理论认为,企业现有的知识存量限制了其理解和将新知识应用于重大创新的范围和能力(Hill和Rothaermel,2003),因此对于知识基础的讨论,也是对于提高企业创新能力和水平的探索。知识深度和知识广度共同构成知识存量和知识基础(Cohen和Levinthal,1990;McGrath和Nerkar,2004;West和Iansiti,2003),它们作为知识基础的两个不同维度,揭示了企业拥有的整体知识的结构和内容(Zhou和Li,2012),是企业最为重要的竞争资源(Miller等,2007),在企业的创新活动中发挥着重要作用,最终能够有效提高企业绩效(Grant和Rober,1996),创新的成功和质量很大程度上取决于企业的知识深度和知识广度(Wu和Shanley,2009)。探索知识深度和广度在企业创新中的作用以及如何利用知识深度和广度来提高企业高质量创新水平已成为创新管理领域的重要问题。

知识深度和广度是知识基础的两个维度,揭示了企业拥有的整体知识的结构和内容(Zhou和Li,2012)。知识深度是指企业对特定技术或应用领域的熟悉程度(Wu和Shanley,2009),它对企业意义重大,企业要形成并发展核心竞争力从而获得竞争优势,就必须在少数专业技术领域发展深厚知识(Prahalad和Hamel,1994)。近年来,知识深度仍然是一个热点话题,部分学者就知识深度持积极态度,认为知识深度在促进企业知识重组(Fleming和Sorenson,2004)、“结构式创新(Architectural Innovation)”(Henderson和Clark,1990)、知识创新(唐青青等,2018)和突破性创新(Laursen和Salter,2006)等方面具有重要意义。也有学者对此提出质疑,认为主体的知识深厚程度高不一定会带来积极的作用,甚至可能会产生负面的影响(Zhang和Fuller,2007;Cristina和Carlos,2008)。这些相互矛盾的研究结论既说明了问题的复杂性,也体现了对于连贯性结论的需求和相关深度研究的需要(Jin等,2015)。除知识深度以外,构成知识基础的另一个维度是知识广度。知识广度是指企业拥有专业知识的科学和技术领域范围(Wu和Shanley,2009)。目前对知识广度的研究主要集中在其积极作用方面。企业所拥有的多元化知識范围越广,越有利于满足企业发展对异质性信息的需要(Kogut和Zander,1992),可以提高企业的知识吸收能力(付敬和朱桂龙,2014)、技术合作能力(Zhang和Fuller,2007)和技术创新绩效(杨震宁等,2016)。然而,知识深度和广度作为知识基础的两个维度,除了可以单独对主体产生影响,也存在共同作用于主体的可能性,那么在两者共同作用于企业时,是发挥积极还是消极作用呢?对于这个问题,已有学者主张知识广度和深度之间达到平衡可以对企业创新产生积极影响(Katila和Ahuja,2002;Laursen和Salter,2006)。

企业创新研究的另一个相关方面是社会联结。社会联结与社会资本、社会网络等概念具有相似性。社会联结定义为个体间的社会关系构成的稳定的社会系统(Wellman和Berkowitz,1988),或者可以定义为人际关系网络中的对个体在社会中发展有影响的关系型资源(Burt,1992)。全球经济的快速发展及经济全球化进程的加快,使企业置身于更加激烈的市场竞争中,在新的创新环境下,越来越多的企业打破了最初的“封闭式创新模式”下的良性循环逻辑,形成了开放式创新的新逻辑,寻求外部社会资源,尝试采取各种方式与外部主体开展交流与合作、建立社会联结,来弥补企业内部知识基础的不足(Arora和Gambardella,2010)。随着组织边界的逐渐模糊,知识得以跨组织流动,企业除凭借自身的能力搜索、吸收外部知识之外,利用外部社会联结来增加自身知识储备、提高知识基础的深度和广度,从而获取更多创新资源、缩短创新周期、降低创新风险,成为另一种创新路径(Lichtenthaler,2011)。

推动经济高质量发展,需要将重心从创新数量向创新质量转变(赵玉林等,2021)。创新质量的概念最早由Haner(2002)提出,指的是对组织内各领域实现创新结果过程的评价以及对创新潜力和结果的比较,是对综合创新绩效的一种表述,具有特殊的动态特征。从创新质量角度对创新进行评价时,可以将创新分为高质量创新和低质量创新,学者在使用专利申请量对创新质量进行衡量时,普遍认为发明专利可以代表高质量创新,实用新型专利与外观设计专利相对来说技术含量较低,不能很好地代表高质量创新(余明桂等,2016;田轩和孟清扬,2018;白旭云等,2019;吴尧和沈坤荣,2020;王靖宇等,2020)。对于高质量创新的界定,赵玉林等(2021)认为高质量创新指的是先进技术、核心技术以及具有高应用价值和经济效益的创新;周阳敏和桑乾坤(2020)认为高质量创新指的是以速度快、主体包容性强、自主性高为特征的创新;吕越等(2021)认为高质量创新意味着创新由简单模仿向自主研发的转变、由重视速度向质量和效益倾斜、由资源和资本导向转为创新驱动发展。

目前研究知识深度和知识广度对企业创新作用的文献主要有几种情况:一是只讨论知识深度或知识广度中的一方(唐青青等,2018);二是将知识深度和知识广度同时讨论,并探讨新知识和原有知识之间的一致性作用(刘岩和蔡虹,2011);三是研究不同层次的知识深度和知识广度的组合对其他因素的作用机理(卢艳秋等,2017)。然而,现有相关研究普遍存在三个特点和共性:一是主要围绕“吸收能力”视角展开(Cohen和Levinthal,1990;刘岩和蔡虹,2011;邹波等,2015;唐青青等,2018);二是利用专利数据对知识深度和知识广度进行测量(Ahuja和Katila,2001;Wu和Shanley,2009;刘岩和蔡虹,2011);三是对企业创新进行研究时,往往以创新绩效、创新效率、突破性创新、知识创新等为研究对象,较少结合中国经济高质量增长的发展阶段和时代要求对高质量创新、创新质量等加以研究。可以发现,现有研究缺乏从更广泛的视角对知识深度和广度与企业创新的关系进行探索,并在知识深度和广度之间建立联系研究其对于企业创新的综合作用,同时对于知识深度和知识广度的测量不够丰富。

基于上述理论背景和现实背景,本文认为有必要从一个新的视角对知识深度和广度与企业高质量创新的关系进行探讨。在开放式创新的环境下,知识搜寻、知识积累、知识管理是值得关注的问题(王红丽等,2011),社会联结作为获取知识的重要途径(苏敬勤和林海芬,2011),可以打破组织边界,促进知识的跨组织流动,对知识深度和知识广度产生深刻影响,同时对于企业创新起到不可忽视的作用。在经济由高速度向高质量发展转变的阶段,也对创新提出了更高的要求,创新在数量上的提升并不能够客观反映创新竞争力(张志强等,2020),创新的高质量发展才是创新能力和创新绩效的综合体现(张古鹏等,2011),是创新研究更值得关注的议题。知识深度和广度作为知识基础的两个维度,用于衡量企业内部所具有的知识特征,社会联结衡量企业外部所具有的社会资源和社会资本,因此,将企业内部知识基础、外部社会联结、企业高质量创新纳入一个研究框架中加以讨论,形成知识基础、社会联结和企业高质量创新的一个完整逻辑,打破企业边界的束缚讨论知识与创新,具有理论和现实意义。

本文可能存在的贡献在于:其一,以知识基础、社会联结、企业高质量创新为研究变量,探讨企业内部所具有的知识特征与企业外部所具有的社会资源的作用机理,以及知识特征对企业高质量创新的影响机制,丰富了企业技术创新理论、知识基础理论、社会网络理论和社会资本理论。其二,对知识基础、社会联结和企业高质量创新都进行了细分,讨论具体的细分因素对于不同企业高质量创新的具体影响,研究更加具体。其三,不仅研究知识深度和广度这二者分别对企业高质量创新的影响,还探讨知识深度和广度之间的平衡对企业高质量创新的影响,形成知识基础-社会联结-企业创新之间一个完整的关系链条。其四,问卷数据和二手数据相结合,以问卷数据为主,并通过二手数据进行验证。另外,本文所采用的制造业企业创新活动调查数据通过问卷形式获取,问卷既结合了经典量表,也进行了特色性更新,具有研究特色。

二、理论基础与研究假设

(一) 知识深度与企业高质量创新

知识深度是指企业对特定技术或应用领域的熟悉程度(Wu和Shanley,2009),它对企业意义重大,企业要形成并发展核心竞争力从而获得竞争优势,就必须在少数专业技术领域发展深厚知识(Prahalad和Hamel,1994)。

关于知识深度对企业高质量创新的促进作用,主要体现在四个方面:第一,创新型企业通常习惯于从少量的资源中深入汲取知识和想法,懂得深入使用关键性资源并与其保持良性沟通的企业往往具有更高的创新能力(Laursen和Salter,2006)。第二,企业专注于某一领域的深厚知识使其更容易识别和搜寻外界对自身有用的相关知识,有利于知识的积累和知识存量的增加,可以提升企业在专业领域的技术水平,提高创新绩效(McFadyen和Albert,2004)。第三,当企业完成了某一领域深厚专业知识的积累后,会在实践中加以利用和改进,即对这些知识进行重新组合,形成自己需要并且适合自己的新知识,从而促进企业创新和再创新(Xu,2015)。第四,当企业经过多次对专业领域知识的搜寻、吸收、重组后,会形成娴熟吸收和利用相关知识的能力,提高利用专业知识的效率,降低知识的搜寻和利用成本(唐青青等,2018)。由于高质量创新是创新能力和创新绩效的综合体现(张古鹏等,2011),由以上分析可知,知识深度对于企业创新能力、创新绩效均具有促进作用,可以说知识深度对于企业高质量创新具有重要意义。

然而,企业的知识水平并不是越深越有利于创新,过于深厚的知识基础可能还会对企业高质量创新产生反作用,主要体现在三个方面:第一,企业所拥有的知识层次越深,越难从中继续挖掘和吸取有用知识,对新知识的搜寻难度越大,原有知识越来越难以运用于新的途径,会导致创新机会的减少和产生创新突破的可能性降低(刘岩和蔡虹,2011),难以在以往创新的基础上产生更加高质量的创新;第二,某一方面过于集中的知识可能会导致核心能力僵化和路径依赖,不利于企业产生新颖的想法,阻碍开拓性发明和创新(Cristina和Carlos,2008),开拓性发明受到阻碍即意味着高质量创新受到制约;第三,企业过度专注于某一特定的专业和技术领域,会使企业难以灵活应对外部环境的变化,不利于技术创新绩效的提升(刘岩和蔡虹,2011),创新绩效是创新质量的表现形式之一(张古鹏等,2011),从而不利于企业高质量创新。综合以上文献分析,本文提出以下研究假设:

H1:知识深度与企业高质量创新之间存在倒U型关系。

(二) 知識广度与企业高质量创新

知识广度是指企业拥有专业知识的科学和技术领域范围(Wu和Shanley,2009),它可以反映企业异质性知识的水平维度(Luca和Atuahene-Gima,2007)。

不同于知识深度与企业高质量创新的倒U型关系,多数学者认为知识广度对企业高质量创新的影响是正向的。主要有以下几个理由:其一,拥有广泛知识基础的企业对许多领域的知识都有所涉猎,多样性知识对于企业解决正常或异常的日常运营问题至关重要(Henderson和Cockburn,1994),这些知识中的一部分可以帮助企业锁定“资源位置”并确定“资源质量”(Salavisa等,2012),一旦企业在某些方面遇到问题,这些知识就可以快速整合各种资源,为企业提供多种选择(Jin等,2015)。其二,从竞争优势的角度考虑,学者Peteraf(1993)提出,聘用具有深度专业知识的专家本身并不太可能成为竞争优势的重要来源,现有企业更需要的是从新的和小的企业中学习并获取大量的补充知识,而创新就是对现有知识进行不断重新组合的过程(Fleming和Sorenson,2004)。其三,如果一个企业具有多样性的知识库,在与合作伙伴交流时,则可以将新知识与已有知识建立联系,从而简化对于新知识的吸收和消化,有利于企业尝试更多路径以探索新领域(Kauffman等,2000),增强对于新知识的识别能力(Arora和Gambardella,2010)、吸收能力(Cohen和Levinthal,1990)及对隐性知识的汲取能力(Moore,1958);同时,通过将新知识与已有知识进行整合,可以提高自己对于知识的“架构能力”(Henderson和Cockburn,1994),最终促进创新能力的提升。高质量的创新需要这种对知识和资源的吸收、整合、利用能力(Guan和Liu,2016)。其四,知识广度较高的企业会有强烈的意愿和充分的能力与其他企业建立技术合作关系(Zhang等,2007),有利于提高企业的技术创新绩效(潘清泉和唐刘钊,2015)。其五,不同来源的知识对于企业不同方面的高质量创新产生的积极作用可能是不同的,科学型知识和市场型知识对于探索式管理创新的积极作用更大,从供应链合作伙伴处获取的知识则对利用式管理创新具有更大的积极影响,多样性的知识有利于企业进行多种形式的创新(余传鹏等,2020)。由以上分析可知,知识广度对于企业的创新能力和创新绩效提升均具有积极作用,同时对于企业整合和利用资源、形成竞争优势、进行多种形式的创新方面亦有重要影响。由于高質量创新是创新能力和创新绩效的综合体现(张古鹏等,2011),可以由此推出,知识广度与企业高质量创新之间存在正相关关系。综上,本文提出以下研究假设:

H2:知识广度与企业高质量创新之间存在正相关关系。

(三) 知识深度和知识广度的平衡与企业高质量创新

大多数研究表明,知识深度和知识广度对于企业创新都是必要的,但是有学者提出,由于企业资源稀缺性的限制以及追求知识深度和广度的行为具有自我强化机制,因此知识深度和广度之间存在一定的张力(Katila和Ahuja,2002)。一方面,企业拥有的资源是有限的,因此企业探索知识深度和广度的行为会争夺资源,若是投入过多资源在知识广度的拓展上,则会在知识深度的挖掘方面投入较少的资源,一定程度上损失知识深度在企业高质量创新方面带来的积极作用(Jin等,2015)。另一方面,知识和创新行为具有自我增强和路径依赖的特点,没有协调好知识深度和广度之间的平衡会使得企业很容易陷入自我增强和路径依赖这两种陷阱,从而对企业创新产生负面影响(Levinthal和March,1993)。因此,企业需要实现知识深度和知识广度这两个维度的平衡(Jin等,2015)。综上,本文提出以下研究假设:

H3:知识深度和知识广度之间的平衡与企业高质量创新存在正相关关系。

(四) 社会联结的调节作用

社会联结定义为个体间的社会关系构成的稳定的社会系统(Wellman和Berkowitz,1988),或者可以定义为人际关系网络中对个体在社会中发展有影响的关系型资源(Burt,1992)。企业通过社会联结可以进行资源交换和知识分享(Reagans和Mcevily,2003),从而促进产品创新(Tsai和Ghoshal,1998)和新产品开发(Yli-Renko等,2001),提高企业技术创新效率(谷磊等,2019),是企业在竞争中立于不败之地的基础性因素(周小虎和马莉,2008)。企业通过社会联结可以产生一种集聚效应,推动技术外部性和知识溢出,从而提高企业引进、消化、吸收、再创新的能力(陈智和吉亚辉,2019)。在社会联结的分类方面,可以分为产业界内的社会联结(企业与客户、供应商、竞争对手、其他企业)和产业界外的社会联结(企业与政府、大学、科研机构)(戴勇和朱桂龙,2011);或者可以分为横向关系联结(企业与客户、供应商)、纵向关系联结(企业与竞争对手、其他企业)和社会关系联结(企业与大学、科研机构、中介组织、政府部门、行业协会、金融机构、风险投资机构)(张方华,2005)。

本文对社会联结的分类,一定程度上借鉴了张方华(2005)、戴勇和朱桂龙(2011)以及杨震宁和赵红(2020)的定义,将企业的社会联结分为机构联结和市场联结。机构联结包括高校、政府或公共科研机构、咨询公司和私立研发机构以及专业行业协会,市场联结包括设备、原材料、零部件或软件供应商、客户或消费者以及市场竞争者或同行其他企业。

本文认为,企业具有的社会联结负向调节知识深度与企业高质量创新之间的倒U型关系。当企业所具有的知识深度较低时,意味着企业对于本行业的知识了解得不够深厚和透彻,此时通过建立机构联结和市场联结可以帮助企业了解本行业的初级和中级知识,这些知识中的大多数对于企业来说是新颖的,没有与企业原有专业知识构成过多重叠,因此增加了企业的知识深度(Jin等,2015)。但是,企业一定时间内所能吸收的知识是有限的,在企业知识深度处于中低水平时,社会联结带来的丰富专业知识不能很快被企业吸收,与企业自己从外界获取的专业知识量并没有显著不同,反而因为知识的重叠导致吸收效率变低(唐青青等,2018),一定程度上减缓了知识深度较低时对企业高质量创新所产生的正效应。企业的知识积累到一个较高水平时,企业自己获取、学习和吸收的知识存在重复和冗余,知识的新颖性降低,有效吸收的知识变少(潘清泉,2015)。这时候通过建立社会联结,可以从其他主体中吸收前沿知识,借鉴其他主体解决冗余知识的思路,同时在机构联结和市场联结的帮助下对所需专业知识的搜寻范围扩大,更容易搜索到企业所需的特定深度知识,深度和专业知识搜索的成功率有所提高(唐青青,2018),一定程度上缓解了知识深度过高对企业高质量创新所产生的负效应。综上,本文提出以下研究假设:

H4:企业具有的社会联结(机构联结和市场联结)负向调节知识深度与企业高质量创新之间的倒U型关系。

本文认为,企业具有的社会联结正向调节知识广度与企业高质量创新之间的正相关关系。前面已经分析到,知识广度对企业高质量创新有正向促进作用:第一,知识广度可以带来异质性信息,对于企业解决日常运营问题至关重要(Henderson和Cockburn,1994);第二,创新一直被认为是已有知识和新知识的重组(Katila和Ahuja,2002),知识广度越大,企业重组和整合不同知识的机会就越大(Fleming和Sorenson,2004);第三,知识广度越大,捕获信息的区域就越广,信息转化为新想法、新思想和新观点的可能性就越大(Jin等,2015);第四,当企业的知识广度较高时,可以从研发、制造、营销和金融等其他领域的联系中获得各种互补的知识和信息,从而开展创新活动,降低创新成本(Narula,2001)。当企业建立了机构联结和市场联结后,获取知识的区域将变得更加广阔,更容易获得异质性知识和其他领域的互补知识,有利于企业将广度知识转化为创新的想法,促进企业创新能力的提升以及创新绩效的增长,从而推动企业高质量创新。可以发现,社会联结可以增强知识广度与企业高质量创新之间的正相关关系。综上,本文提出以下研究假设:

H5:企业具有的社会联结(机构联结和市场联结)正向调节知识广度与企业高质量创新之间的正相关关系。

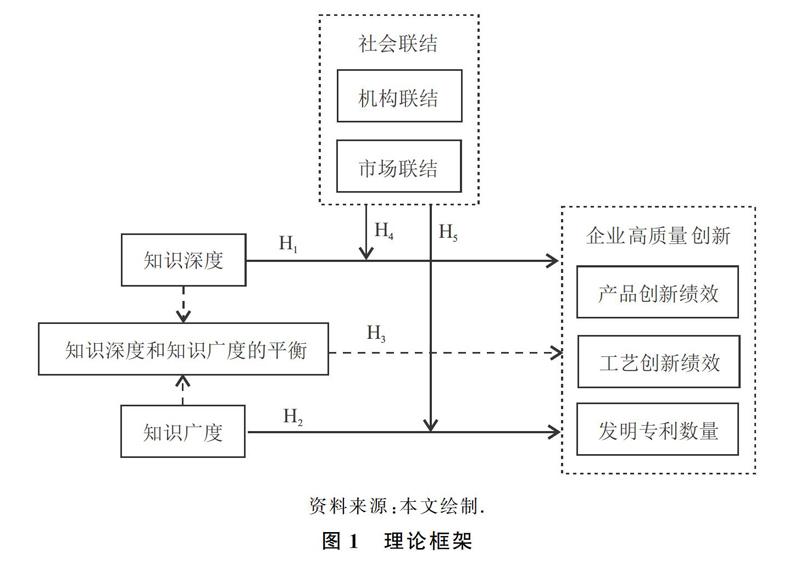

综上所述,本文的理论框架如图1所示。

三、研究设计

(一) 数据来源

本文的数据主要来源于2017年国家科技部关于制造业企业的创新调查所获取的截面数据,调查方式是发放问卷,对象是科技部选取的具有典型创新行为和活动的来自全国43个城市、30个细分制造业领域的1407家企业,内容是制造业企业过去三年间所进行创新活动的基本情况,问卷填写人员为对本企业创新活动较为了解的相关中高层管理者。删除成立时间以及企业年龄等变量中存在不合理数据的企业样本、删除本文所需条目中存在缺失值的样本后,最终保留720家样本企业的数据。同时,将这720家企业的名称与《中国工业企业数据库》和国家知识产权局的专利数据库中的企业名称进行匹配,确认了问卷中相关条目的真实可靠性。样本的描述性统计特征如表1所示。

(二)变量测量

本文选取企业高质量创新作为因变量。从产品创新绩效和工艺创新绩效两个维度来衡量企业高质量创新,这么做是因为:本文所基于的调查问卷的对象是制造业企业,新产品和新工艺的产生和开发非常适合衡量制造业企业的创新绩效(杨震宁和赵红,2020)。产品创新绩效通过问卷条目衡量,将产品创新绩效分为三个等级——仅对企业而言是新的、只在中国大陆是新的、在世界范围都是新的。工艺创新绩效通过问卷条目衡量,基于过去三年企业推出工艺创新的次数将工艺创新绩效分为四个等级——0次、1~4次、5~10次、10次以上。除此之外,企业的专利申请数量可以反映企业的创新能力(顾海峰和卞雨晨,2020),而发明专利相较于实用新型专利和外观设计专利而言,由于获取难度更大、技术含量更高,所以可以更好地反映企业的创新能力、创新水平以及创新质量,可以更好地代表企业的高质量创新(余明桂等,2016;田轩和孟清扬,2018;白旭云等,2019;吴尧和沈坤荣,2020;王靖宇等,2020)。因此,为了证明模型及结果具有稳健性,本文将发明专利申请数量作为替代因变量进行回归分析(Aggarwa,2020;王泓略等,2020;李波等,2020)。

本文选取知识深度、知识广度、知识深度和知识广度的平衡作为自变量。对知识深度的测量借鉴Jin等(2015)、刘景东和党兴华(2013)、张志鑫和梁阜(2019)的测量方式,将知识深度分为三个方面——企业对本行业的了解程度、企业对本行业技术知识的掌握程度、企业对本行业综合知识的掌握程度。对知识广度的测量借鉴Jin等(2015)、刘景东和党兴华(2013)、张志鑫和梁阜(2019)的方法,将知识广度分为三个方面——企业所拥有的市场广度、与企业建立联系和知识交换的客户类型多样性、企业中技术人员的技术背景多样性。

对于两变量之间的平衡关系的研究,已应用于开放式创新(Ferrary,2011)、跨国组织学习(Russo和Vurro,2010)、创新组织(McCarthy和Gordon,2011)、全面质量管理(Luzon和Pasola,2011)等多個领域,管理学界已有相关成果:He和Wong(2004)在研究组织灵活性时,通过构造乘积项来建立起探索式创新和利用式创新之间的平衡,从而探讨两种创新战略之间的平衡对于因变量销售增长的影响。Cao等(2009)同样构造了二者乘积项来研究探索式创新和利用式创新之间的平衡对公司绩效的影响。Jin等(2015)构建了知识深度和知识广度的乘积项来表示其平衡效应,在研究知识深度和知识广度单独作用的同时,还探讨两个维度之间的平衡对于探索式创新绩效和利用式创新绩效的影响。本文借鉴以上学者的研究方法,即构造知识深度和知识广度的乘积项来表示这两个维度之间的平衡。

本文选取社会联结(机构联结、市场联结)作为调节变量。借鉴张方华(2005)、戴勇和朱桂龙(2011)以及杨震宁和赵红(2020)对社会联结的分类并做出适当调整,将企业的社会联结分为高校,政府或公共科研机构,咨询公司和私立研发机构,专业行业协会,设备、原材料、零部件或软件供应商,客户或消费者以及市场竞争者或同行其他企业7项。

本文选取企业规模、企业年龄、资产总额、所有制类型、细分行业、所在地区作为控制变量。通过对企业从业人数的测量来衡量企业规模,并将企业规模分为三个等级——300人以下、300~2000人、2000人以上;用企业的成立时间来衡量企业年龄,即用问卷调查的年份2017减去企业成立年份并取自然对数;将企业资产总额分为三个等级——4千万以下、4千万~4亿、4亿以上;将所有制类型分为八类——国有企业、集体企业、私营企业、股份合作企业、股份有限公司、有限责任公司、其他内资公司、外商及港澳台投资企业,并采用哑变量来衡量;细分行业,分为30个细分制造业领域,并采用哑变量来衡量;所在地区,根据企业注册地来确定其所在城市,并采用哑变量来衡量。

(三)模型选择

本文数据为截面数据,变量除调节变量外基本均为离散数值,因变量产品创新绩效和工艺创新绩效是有序整数,因此本文采用Stata15.1对变量进行有序逻辑回归(Ordinal Logistic Regression)构建层次回归模型。除此之外,本文使用发明专利数量作为替代因变量进行稳健性分析时,模型选择分为三步:首先,考虑到发明专利数量为非负整数,适合采用泊松回归或者负二项回归进行分析;其次,由于因变量的方差大于期望,即存在“过度分散”,适合采用负二项回归而不是泊松回归进行分析;最后,很多企业过去三年间的发明专利数量为0,存在很多“0”值,适合采用零膨胀负二项回归(Zero-inflated Poisson Regression,ZIP)进行分析(陈强,2014)。

四、实证分析

(一)描述性统计与相关性分析

本文使用Stata15.1对变量进行了描述性统计和相关性分析,结果如表2所示。可以发现,各自变量之间的Pearson相关系数均小于0.8,不存在严重的多重共线性(Rockwell,1975)。同时,对自变量进行了方差膨胀因子(VIF)检验,各自变量的方差膨胀因子均小于10,再次证明了不存在严重的多重共线性。

(二)共同方法偏差检验

由于本文所采用的问卷由同一人完整填写,可能会存在同一来源数据的共同方法偏差的问题(Podsakoff等,2003),因此采用Harman单因素检验的方法来检验是否存在此问题,即对本文所采用的所有问卷测量条目进行主成分因素分析(Harman,1967)。结果表明,旋转后的第一主成分所解释的方差比例为21.675%,低于40%,不存在严重的共同方法偏差问题。

(三)回归分析

表3为以产品创新绩效和工艺创新绩效作为因变量进行有序逻辑回归的结果。模型1~模型5为以产品创新绩效为因变量的回归结果,模型6~模型10为以工艺创新绩效为因变量的回归结果。

在模型1中,知识深度一次项的系数为正且显著(系数=1.742,p < 0.01),二次项的系数为负且显著(系数=-0.126,p < 0.01),表明知识深度与企业产品创新绩效之间存在倒U型关系,曲线拐点约为6.91;在模型6中,知识深度一次项的系数为正且显著(系数=1.271,p < 0.01),二次项的系数为负且显著(系数=-0.082,p < 0.01),表明知识深度与企业工艺创新绩效之间存在倒U型关系,曲线拐点约为7.75,综合模型1和模型6的结果,H1得到验证,即知识深度与企业高质量创新之间存在倒U型关系,这与刘岩和蔡虹(2011)、潘清泉和唐刘钊(2015)、唐青青等(2018)所得结论一致。

在模型2中,知识广度的系数为正且显著(系数=0.296,p < 0.01),表明知识广度与企业产品创新绩效之间存在正相关关系,知识广度每增加一个单位,企业产品创新绩效的变化幅度为1.34倍(通过e系数求得,下同);在模型7中,知识广度的系数为正且显著(系数=0.357,p < 0.01),表明知识广度与企业工艺创新绩效之间存在正相关关系,知识广度每增加一个单位,企业工艺创新绩效的变化幅度为1.43倍,综合模型2和模型7的结果,H2得到验证,即知识广度与企业高质量创新之间存在正相关关系,这与刘岩和蔡虹(2011)、潘清泉和唐刘钊(2015)、曾德明和陈培祯(2017)、唐青青等(2018)、Jin等(2015)所得结论一致。

在模型3中,知识深度和知识广度构成的交互项系数为负且显著(系数=-0.074,p < 0.01),表明知识深度和知识广度之间的平衡与企业产品创新绩效存在负相关关系,知识深度和广度的平衡程度每提高一个单位,企业产品创新绩效的变化幅度为0.93倍;在模型8中,知识深度和知识广度构成的交互项系数为负且显著(系数=-0.044,p < 0.05),表明知识深度和知识广度之间的平衡与企业工艺创新绩效存在负相关关系,知识深度和广度的平衡程度每提高一个单位,企业工艺创新绩效的变化幅度为0.96倍,综合模型3和模型8的结果,结论与假设方向相反,H3未得到驗证。Jin等(2015)的文章也研究了知识深度和广度的平衡对创新绩效的影响,将创新绩效分为利用式创新绩效和探索式创新绩效,结论为二者平衡对利用式创新绩效具有显著的正向影响,但是对探索式创新绩效的影响不显著,可见,对创新绩效的不同研究视角会导致这个结论具有差异,也显示出平衡性研究结论的稳健性还有待加强。

在模型4中,机构联结与知识深度二次项构成的交互项系数为负且显著(系数=-0.133,p < 0.05),市场联结与知识深度二次项构成的交互项系数为负且显著(系数=-0.135,p < 0.05),表明企业具有的社会联结(机构联结和市场联结)负向调节知识深度与企业产品创新绩效之间的倒U型关系,即知识深度与企业产品创新绩效之间的关系随着社会联结的增强而削弱;在模型9中,机构联结与知识深度二次项构成的交互项系数为负但不显著(系数=-0.064),市场联结与知识深度二次项构成的交互项系数为负且显著(系数=-0.138,p < 0.05),表明企业具有的市场联结负向调节知识深度与企业工艺创新绩效之间的倒U型关系,但机构联结对知识深度与企业工艺创新绩效之间的调节效应并不显著,综合模型4和模型9的结果,H4得到部分(四分之三)验证。假设未得到完全验证的原因可能是将社会联结和企业创新都进行了细分,填写问卷的企业处于不同的发展时期,大多数企业虽具有社会联结,但部分企业可能对于其细分因素机构联结和市场联结有不同的侧重,比如有的企业具有很强的机构联结和较少的市场联结,对于机构联结的相关问卷条目可以进行熟练和精确填写,而对于市场联结的相关问卷条目只能进行粗略估计,类似地,部分企业可能对于产品创新绩效和工艺创新绩效有不同的侧重,因此这个假设大部分可以被验证,少部分未得到有效验证。

在模型5中,机构联结与知识广度构成的交互项系数为负且不显著(系数=-0.029),市场联结与知识广度构成的交互项系数为负且不显著(系数=-0.039),方向与假设相反且不显著,表明企业具有的社会联结(机构联结和市场联结)对知识广度与企业产品创新绩效之间的正相关关系并没有显著的调节作用;在模型10中,机构联结与知识广度构成的交互项系数为负且不显著(系数=-0.038),市场联结与知识广度构成的交互项系数为负且不显著(系数=-0.031),方向与假设相反且不显著,表明企业具有的社会联结(机构联结和市场联结)对知识广度与企业工艺创新绩效之间的正相关关系并没有显著的调节作用,综合模型5和模型10的结果,H5未得到验证。

由于H5没有得到有效验证,因此本文借鉴Jin等(2015)所采用的对调节效应的检验方法,试图通过更适合检验调节效应的方式来进一步验证H5。具体方法是,将机构联结和市场联结分为两组,低于平均值的样本划分为低值组,高于平均值的样本划分为高值组,以和上文相同的方式进行有序逻辑回归分析,结果如表4所示。关于社会联结对知识广度和企业高质量创新之间的调节作用(即H5),模型给出了不同于表4的解释。对比模型11和模型12,可以发现随着企业机构联结程度的增加,知识广度与产品创新绩效之间系数的显著性得到提高;类似地,对比模型15和模型16,可以发现随着企业市场联结程度的增加,知识广度与产品创新绩效之间系数的显著性得到提高,说明企业具有的社会联结(机构联结和市场联结)正向调节知识广度与企业产品创新绩效之间的正相关关系,但社会联结对知识广度与企业工艺创新绩效的调节效应并未得到验证,因此H5得到部分(二分之一)验证,假设未得到完全验证的原因可能与上文对H4的分析类似。

综上,可以发现,H1和H2可以得到完全验证,这与目前已有的研究结论一致。H3未得到验证,可能是由于对于两变量之间平衡的研究较少,对于知识深度和知识广度之间平衡的研究更少,因此缺少理论支撑,另外也可能是由于问卷填写企业的特性导致,如受访企业均是制造业企业、均是国内企业等。H4和H5得到部分验证,这两个假设用来验证调节效应,未被完全验证的原因可能在于,本文将社会联结细分为机构联结和市场联结,将企业高质量创新细分为产品创新绩效和工艺创新绩效,假设用于验证机构联结与产品创新绩效、机构联结与工艺创新绩效、市场联结与产品创新绩效、市场联结与工艺创新绩效这四种调节效应,可能太过于具体,受访企业在填写问卷时,存在侧重于某一方面的情况,也存在企业未对这些问题进行细致划分的可能性,导致问卷填写存在偏差,使得调节效应的两个假设大部分得到验证,但未被完全验证。

(四)稳健性检验

(1)替换因变量:为了进一步验证所得回归结果的稳健性,本文将发明专利申请数量作为替代因变量进行零膨胀负二项回归,此数据通过问卷获得,并通过国家知识产权局的专利数据库进行验证,结果如表5所示。可以发现,对于所有假设的验证结果均与表3一致,表明本文的回归结果比较稳健,具体结果此处不再赘述。

(2)分样本检验:考虑到研发投入可能会对企业创新产生影响(杨震宁和赵红,2020),本文以研发投入的中位数为分界点,将研发投入分为高、低两组,再次进行主效应检验调节效应检验,以处理遗漏变量导致的内生性问题。由于以产品创新绩效和工艺创新绩效为因变量的检验结果相似,为简便起见,此处仅以产品创新绩效为因变量做回归,回归结果如表6所示。可以发现,对于所有假设的验证结果均与表3一致,本文的回归结果比较稳健,具体结果此處不再赘述。

(3)改变回归方法:本文改变表3所用的有序逻辑回归方法,采用OLS回归方法对主效应和调节效应再次进行验证,由于以产品创新绩效和工艺创新绩效为因变量的检验结果相似,为简便起见,本文仅以产品创新绩效为因变量做回归,回归结果均与表3一致,表明本文的回归结果比较稳健。限于篇幅,此次不展示具体回归结果,若读者感兴趣,可联系作者索取。

五、研究结论、启示与展望

(一)研究结论

本文探讨了知识深度和知识广度与企业高质量创新之间的关系,并加入了企业社会联结作为调节变量,提出了知识深度和知识广度、社会联结和企业高质量创新之间关系的相关假设,得到以下五个结论:

第一,知识深度与企业高质量创新之间存在倒U型关系。当企业具有的知识深度比较低时,随着知识深度的提高,专注于某一领域的深厚知识使其更容易识别和搜寻外界对自身有用的相关知识,有利于知识的积累和知识存量的增加,提升企业在专业领域的技术水平;同时将专业知识在实践中加以利用和改进,对这些知识进行重新组合,形成自己需要且适合自己的新知识;并形成娴熟吸收和利用相关知识的能力,提高利用专业知识的效率和创新能力,使得创新绩效得到提升,最终有利于企业的高质量创新。然而,当知识深度的提高达到一定程度之后,若知识深度继续增加,则会加大新知识的搜寻难度,同时可能会导致核心能力僵化和路径依赖,不利于企业产生新颖的想法,最终导致创新能力和创新绩效的降低,不利于企业的高质量创新。

第二,知识广度与企业高质量创新之间存在正相关关系。企业的知识广度越高,涉猎的领域越广,其对于新知识的识别能力、吸收能力、整合能力和架构能力越强,有利于新知识的吸收,从而使得自身所拥有的知识类型具有多样性和异质性,提高企业应对各种情况和危机的能力,最终有利于企业的高质量创新。

第三,知识深度和知识广度之间的相互作用会对企业高质量创新产生影响。当企业想要提高创新质量时,尤其要注意的是,要将知识深度和广度控制在合理范围,并使二者达到平衡。知识深度不能过高,否则会降低知识广度带来的正效益,使得总体效益降低,因此要找到本企业知识深度和知识广度能够带来最佳价值的最优平衡点。

第四,企业具有的社会联结负向调节知识深度与企业高质量创新之间的倒U型关系。具体而言,企业具有的机构联结负向调节知识深度与企业产品创新绩效之间的倒U型关系;企业具有的市场联结负向调节知识深度与企业产品创新绩效和工艺创新绩效之间的倒U型关系。可以发现,市场联结可以调节知识深度与企业工艺创新绩效之间的倒U型关系,而机构联结却不能,造成这种差异的原因可能是产品创新和工艺创新特征的不同。对于工艺创新而言,其重点在于运用新的方式方法来提高企业的生产水平和生产效率,因此在这种情况下,企业通过建立市场联结可以了解市场情况,明白自己的产品在哪些工艺上需要进行细小的调整和改变才能更加适应市场的需求,促使企业获取工艺改进方面的知识,从而提高企业的工艺创新绩效。

第五,企业具有的社会联结正向调节知识广度与企业产品创新绩效之间的正相关关系。知识广度可以为企业进行日常运营和产品创新带来异质性信息,促进对不同知识的重组和整合,并且可以从研发、制造、营销和市场等领域中获得各种互补的知识和信息,这对于新产品的研发和旧产品的改进至关重要,最终促进企业产品创新绩效的提升。

(二)研究启示

本文丰富了企业技术创新理论、知识基础理论、社会网络理论和社会资本理论,对于企业进行知识管理和创新管理提供了借鉴与启示,具体体现在以下三点:

首先,企业要合理运用知识深度和知识广度的不同点和特色来推动企业的高质量创新。企业在创新初期要深入学习专业领域的知识,提高自身的专业能力,聚焦于自己擅长的领域,不断钻研,精益求精。随着专业水平的提高,企业不能固步自封,当自身所在领域呈现出饱和状态时,要勇于吸收更多领域的异质性知识,减小核心能力僵化带来的副作用,将多样性的知识运用于自己所在的领域,在必要时候可以适当进行转型,提高企业的适应能力和灵活性。与此同时,企业需要结合自身情况,调整知识深度和知识广度之间的平衡,寻找知识深度和知识广度的最优平衡点,利用知识深度和知识广度的综合作用促进企业高质量创新。

其次,企业要合理运用社会联结所具有的调节效应。若企业处于发展初期,知识深度和广度都比较低,此时可以充分提高自身社会联结的质量和水平,强化知识广度对于高质量创新的提升作用,虽然可能会一定程度上减缓知识深度对于高质量创新的提升速度,但是知识深度和广度对于高质量创新的积极作用均处于不断提高的状态。若企业处于发展后期,知识深度已经达到了较高水平,知识深度的继续提升可能会损害高质量创新,这时候企业依然要充分利用社会联结的作用来减缓知识深度对于高质量创新的负向作用,同时推动知识广度对于产品创新绩效的积极作用。

最后,企业要注重创新的质量,促进高质量创新。党的十九届五中全会审议通过的“十四五”规划建议提出“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”,可见高质量创新在国家发展战略中的重要地位。从传统的要素驱动到效率驱动再到创新驱动,以高质量创新引领高质量发展,科技创新在我国的发展蓝图中占据着决胜制高点。在这种时代要求下,企业仅追求创新效率、创新投入、创新产出是不够的,应该注重增强自主创新能力,培养核心技术并减少核心技术“空心化”,重视高质量的发明专利的产出,不断加强高质量创新。

(三)未来展望

虽然本文具有理论意义和实践启示,但仍存在一些不足:第一,对于平衡性的研究,所得结果与假设和Jin等(2015)的研究结果相反,希望未来研究可以探索出更多的衡量平衡效应的方法。除此之外,我们的研究仅描述了知识深度和广度与企业高质量创新之间的静态关系。然而,从更现实的角度来看,这些关系的“平衡”和“不平衡”是一个动态的过程。因此,需要进一步研究知识广度和深度发展的演化路径,从而寻找知识深度和广度之间的最佳平衡。第二,本文对于知识深度和广度的测量是基于特色性的问卷数据,是对被采访者的主观评估,具有一定的主观色彩,希望在未来研究中可以获取到更加客观的数据再次进行验证,并且,本文对知识深度和广度进行测量时为了更加准确地測量深度和广度,将每个变量分成三个方面,每个方面又包含多个小问题,意味着将每一个条目赋予了等权重,这种方法是否存在不合理的地方还有待商榷,期望未来研究能够给予回答。第三,本文使用的是问卷数据、横截面数据,由于水平所限,未能找到合适的方法解决内生性问题。另外,调节变量可能不是一个典型的外生变量,很有可能也存在内生性问题,因此希望未来的相关研究能够更好地解决本文存在的内生性问题。

参考文献:

[1]白旭云、王砚羽、苏欣,2019:《研发补贴还是税收激励——政府干预对企业创新绩效和创新质量的影响》,《科研管理》第6期。[Bai Xuyun,Wang Yanyu and Su Xin,2019,R&D Subsidies or Tax Incentives: An Empirical analysis of Government Intervention on Enterprise Innovation Performance and Innovation Quality,Science Research Management,6.]

[2]陈强,2014:《高级计量经济学及Stata应用》,《高等教育出版社》。[Chen Qiang,2014,Advanced Econometrics and Stata Application,Higher Education Press.]

[3]陈劲,2018:《国家创新蓝皮书:中国创新发展报告(2017—2018)》,《社会科学文献出版社》。[Chen Jin,2018,National Innovation Blue Book: China's Innovation and Development Report (2017-2018),Social Science Literature Press.]

[4]陈智、吉亚辉,2019:《中国高技术产业创新绩效的影响因素研究——基于中国省级面板数据的空间计量分析》,《江南大学学报(人文社会科学版)》第2期。[Chen Zhi and Ji Yahui,2019,Research on the Influencing Factors of Innovation Performance of High Technology Industry——Based on Chinas Spatial Econometrics Analysis of Provincial Panel Data,Journal of Jiangnan University (Humanities & Social Sciences),2.]

[5]戴勇、朱桂龙,2011:《以吸收能力为调节变量的社会资本与创新绩效研究——基于广东企业的实证分析》,《软科学》第1期。[Dai Yong and Zhu Guilong,2011,Research on Social Capital and Innovation Performance with Absorptive Capacity as Moderator——An Empirical Research of Guangdong Enterprises,Soft Science,1.]

[6]付敬、朱桂龙,2014:《知识源化战略,吸收能力对企业创新绩效产出的影响研究》,《科研管理》第3期。[Fu Jing and Zhu Guilong,2014,Effect of Knowledge Sourcing Strategy, Absorptive Capacity on Innovation Output,Science Research Management,3.]

[7]谷磊、吕冲冲、杨建君,2019:《社会资本对西部地区创新产出与创业水平影响的研究》,《管理学刊》第3期。[Gu Lei,Lv Chongchong and Yang Jianjun,2019,The Influence of Social Capital on the Innovation Output and Entrepreneurship Level in the West China,Journal of Management,3.]

[8]顾海峰、卞雨晨,2020:《内部控制、董事联结与企业创新——基于中国创业板上市公司的证据》,《管理学刊》第6期。[Gu Haifeng and Bian Yuchen,2020,Internal Control, Board Interlock and Enterprise Innovation: Based on the Evidence from Listed Companies on GEM in China,Journal of Management,6.]

[9]李波、杨先明、杨孟禹,2020:《土地购置行为影响企业创新吗?——来自中国工业企业的证据》,《经济管理》第5期。[Li Bo,Yang Xianming and Yang Mengyu,2020,Does Land Acquisition Behavior Affect Enterprise Innovation? Eveidence from China's Industrial Enterprise,Business Management Journal,5.]

[10]刘景东、党兴华,2013:《不同知识位势下知识获取方式与突变创新的关系研究》,《管理评论》第7期。[Liu Jingdong and Dang Xinghua,2013,Research on the Relationship of Knowledge Acquisition Modes and Radical Innovation under Different Levels of Knowledge Potential,Management Review,7.]

[11]刘岩、蔡虹,2011:《企业知识基础与技术创新绩效关系研究——基于中国电子信息行业的实证分析》,《科学学与科学技术管理》第10期。[Liu Yan and Cai Hong,2011,The Relationship between Knowledge Base and Innovative Performance: A Test in China's Electrical & Electronic Industry,Science of Science and Management of S.& T.,10.]

[12]卢艳秋、肖艳红、叶英平,2017:《知识导向IT能力、知识管理战略匹配与技术创新绩效》,《经济管理》第1期。[Lu Yanqiu,Xiao Yanhong and Ye Yingping,2017,The Effects of Matching Between Knowledge Oriented IT Capability and Knowledge Management Strategy on Technology Innovation Performance,Business Management Journal,1.]

[13]吕越、田琳、吕云龙;2021:《市场分割会抑制企业高质量创新吗?》,《宏观质量研究》第1期。[Lv Yue,Tian Lin and Lv Yunlong,2021,Does Market Segmentation Hinder the High Quality Innovation of the Chinese Enterprises?,Journal of Macro-Quality Research,1.]

[14]潘清泉、唐刘钊,2015:《技术关联调节下的企业知识基础与技术创新绩效的关系研究》,《管理学报》第12期。[Pan Qingquan and Tang Liuzhao,2015,The Impact of Knowledge Bases on Innovation Performance: The Moderating Effect of Technological Relatedness,Chinese Journal of Management,12.]

[15]蘇敬勤、林海芬,2011:《管理者社会网络、知识获取与管理创新引进水平》,《研究与发展管理》第6期。[Su Jingqin and Lin Haifen,2011,Managers' Social Network, Knowledge Acquirement and Management Innovation Introduction Level,R&D Management,6.]

[16]唐青青、谢恩、梁杰,2018:《知识深度、网络特征与知识创新:基于吸收能力的视角》,《科学学与科学技术管理》第1期。[Tang Qingqing,Xie En and Liang Jie,2018,Knowledge Depth, Network Characteristics and Knowledge Innovation: Based on the Absorptive Capacity Perspective,Science of Science and Management of S.& T.,1.]

[17]田轩、孟清扬,2018:《股权激励计划能促进企业创新吗》,《南开管理评论》第3期。[Tian Xuan and Meng Qingyang,2018,Do Stock Incentive Schemes Spur Corporate Innovation,Nankai Business Review,3.]

[18]王红丽、彭正龙、谷峰、陆云波,2011:《开放式创新模式下的知识治理绩效实证研究》,《科学学研究》第6期。[Wang Hongli,Peng Zhenglong,Gu Feng and Lu Yunbo,2011,The Empirical Research on Knowledge Governance within Open Innovation Based on Outside Sources,Studies in Science of Science,6.]

[19]王泓略、曾德明、陈培帧,2020:《企业知识重组对技术创新绩效的影响:知识基础关系特征的调节作用》,《南开管理评论》第1期。[Wang Honglue,Zeng Deming and Chen Peizhen,2020,A Research on Knowledge Recombination and Technology Innovation Performance: Moderate Effect of Knowledge Elements Relationship Characteristic,Nankai Business Review,1.]

[20]王靖宇、刘红霞、刘学涛,2020:《公益捐赠与企业创新质量——基于慈善立法的自然实验》,《宏观质量研究》第5期。[Wang Jingyu,Liu Hongxia and Liu Xuetao,2020,Public Donation and Corporate Innovation Quality——A Natural Experiment Based on Charity Legislation,Journal of Macro-Quality Research,5.]

[21]韦倩、李珂涵,2019:《新时代中国高质量发展的制度创新研究——第一届中国制度经济学论坛综述》,《经济研究》第2期。[Wei Qian and Li Kehan,2019,The Summary of the 2th China Institutional Economics Forum,Economic Research Journal,2.]

[22]吴尧、沈坤荣,2020:《最优金融结构与企业创新产出质量》,《宏观质量研究》第2期。[Wu Yao and Shen Kunrong,2020,Optimal Financial Structure and the Quality of Firm Innovation Output,Journal of Macro-Quality Research,2.]

[23]杨震宁、吴剑峰、乔璐,2016:《企业研发伙伴的多样性、政治嵌入与技术创新绩效的关系研究》,《经济管理》第1期。[Yang Zhenning,Wu Jianfeng and Qiao Lu,2016,A Study on the Relationship Among Diversity of Corporate R&D Partners, Political Embeddedness, and Technological Innovation Performance,Economic Management Journal,1.]

[24]杨震宁、赵红,2020:《中国企业的开放式创新:制度环境、“竞合”关系与创新绩效》,《管理世界》第2期。[Yang Zhenning and Zhao Hong,2020,Chinese Enterprises' Open Innovation: Institutional Environment, Co-opetition Relationship and Innovation Performance,Management World,2.]

[25]叶建亮、朱希伟、黄先海,2019:《企业创新、组织变革与产业高质量发展——首届中国产业经济学者论坛综述》,《经济研究》第12期。[Ye Jianliang,Zhu Xiwei and Huang Xianhai,2019,The Summary of the 1st China Forum for Industrial Economics Scholars,Economic Research Journal,12.]

[26]余明桂、范蕊、鐘慧洁,2019:《中国产业政策与企业技术创新》,《中国工业经济》,第12期。[Yu Minggui,Fan Rui and Zhong Huijie,2019,Chinese Industrial Policy and Corporate Technological Innovation,China Industrial Economics,12.]

[27]余传鹏、林春培、张振刚、叶宝升,2020:《专业化知识搜寻、管理创新与企业绩效:认知评价的调节作用》,《管理世界》第1期。[Yu Chuanpeng,Lin Chunpei,Zhang Zhengang and Ye Baosheng,2020,Specialized Knowledge Search, Management Innovation and Firm Performance: The Moderating Effect of Cognitive Appraisal,Management World,1.]

[28]张方华,2005:《知识型企业的社会资本与技术创新绩效研究》,《浙江大学》。[Zhang Fanghua,2005,Knowledge-based Firm's Social Capital and Performance of Technological Innovation,Zhejiang University.]

[29]张古鹏、陈向东、杜华东,2011:《中国区域创新质量不平等研究》,《科学学研究》第11期。[Zhang Gupeng,Chen Xiangdong and Du Huadong,2011,Research on Inequality of Regional Innovation Quality in China,Studies in Science of Science,11.]

[30]張志强、乔怡迪、刘璇,2020:《中关村科技园区创新质量的时空集聚效应研究》,《科技进步与对策》第11期。[Zhang Zhiqiang,Qiao Yidi and Liu Xuan,2020,Study on the Temporal and Spatial Agglomeration Effect of Innovation Quality of Zhongguancun Science Park,Science & Technology Progress and Policy,11.]

[31]张志鑫、梁阜,2019:《知识搜索对创新绩效的影响:知识基础的曲线调节作用》,《中央财经大学学报》第8期。[Zhang Zhixin and Liang Fu,2019,The Influence of Knowledge Search on Organizational Innovative Performance: The Curve Moderating Effect of Knowledge Base,Journal of Central University of Finance & Economics,8.]

[32]赵玉林、刘超、谷军健,2021:《研发投入结构对高质量创新的影响——兼论有为政府和有效市场的协同效应》,《中国科技论坛》第1期。[Zhao Yulin,Liu Chao and Gu Junjian,2021,The Effect of R&D Investment Structure on High-Quality Innovation ——Also on the Synergy of Promising Government and Effective Market,Forum on Science and Technology in China,1.]

[33]周阳敏、桑乾坤,2020:《国家自创区产业集群协同高质量创新模式与路径研究》,《科技进步与对策》第2期。[Zhou Yangmin and Sang Qiankun,2020,Research on Collaborative High Quality Innovation Model and Path of Industrial Clusters in National Independent Innovation Demonstration Zones,Science & Technology Progress and Policy,2.]

[34]周小虎、马莉,2008:《企业社会资本、文化取向与离职意愿——基于本土化心理学视角的实证研究》,《管理世界》第6期。[Zhou Xiaohu and Ma Li,2008,Corporate Social Capital, Cultural Orientation and Turnover Intention: An Empirical Study Based on the Perspective of Indigenized Psychology,Management World,6.]

[35]邹波、郭峰、熊新,2015:《企业广度与深度吸收能力的形成机理与效用——基于264家企业数据的实证研究》,《科学学研究》第3期。[Zou Bo,Guo Feng and Xiong Xin,2015,The Formation Mechanism and Effectiveness of Firms' Breadth and Depth of Absorptive Capacity: An Empirical Study Based on 264 Firms' Data,Studies in Science of Science,3.]

[36]诸竹君、黄先海、王毅,2020:《外资进入与中国式创新双低困境破解》,《经济研究》第5期。[Zhu Zhujun,Huang Xianhai and Wang Yi,2020,FDI Entry and the Solution to the Double Low Dilemma of Chinese Innovation,Economic Research Journal,5.]

[37]Aggarwal,V. A.,2020,Resource Congestion in Alliance Networks: How a Firm's Partners' Partners Influence the Benefits of Collaboration,Strategic Management Journal,41(3),627-655.

[38]Ahuja,G. and R. Katila,2001,Technological Acquisitions and the Innovation Performance of Acquiring Firms: A Longitudinal Study,Strategic Management Journal,22(3),197-220.

[39]Arora,A. and A. Gambardella,2010,Ideas for Rent: An Overview of Markets for Technology,Industrial and Corporate Change,19(3),775~803.

[40]Burt,R. S.,1992,Structural Holes: Structural Holes: The Social Structure of Competition,Cambridge.MA.Harvard University Press.

[41]Cao Q.,E. Gedajlovic and H. Zhang,2009,Unpacking Organizational Ambidexterity: Dimensions, Contingencies, and Synergistic Effects,Organization Science,20(4),781-796.

[42]Chesbrough, H. W.,2006,The Era of Open Innovation,Managing Innovation and Change,127(3),34-41.

[43]Cohen,W. M. and D. A. Levinthal,1990,Absorptive Capability: A New Perspective on Learning Innovation,Administrative Science Quarterly,35(1),128–152.

[44]Cristina,Q. and A. B. Carlos,2008,Innovative Competence, Exploration and Exploitation: The influence of Technological Diversification,Research Policy,37(3),492-507.

[45]Ferrary,M.,2011,Specialized Organizations and Ambidextrous Clusters in the Open Innovation Paradigm,European Management Journal,29(3),181-192.

[46]Fleming,L. and O. Sorenson,2004,Science as a Map in Technological Search,Strategic Management Journal,25(8/9),909-928.

[47]Grant and M. Robert,1996,Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm,Strategic Management Journal,117(S2),109-122.

[48]Guan,J. and N. Liu,2016,Exploitative and Exploratory Innovations in Knowledge Network and Collaboration Network: A Patent Analysis in the Technological Field of Nano-energy,Research Policy,45(1),97-112.

[49]Haner,U. E,2002,Innovation Quality——A Conceptual Framework,International journal of production economics,80(1),31-37.

[50]Harman,H. H.,1967,Modern Factor Analysis,Chicago, University of Chicago Press.

[51]He,Z. L. and P. K. Wong,2004,Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis,Organization science,15(4),481-494.

[52]Henderson,R. M. and K. B. Clark,1990,Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms,Administrative Science Quarterly,35(1),9-30.

[53]Henderson,R. and I. Cockburn,1994,Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceutical Research,Strategic Management Journal,15(S1),63-84.

[54]Hill,C.W. and F. T. Rothaermel,2003,The Performance of Incumbent Firms in the Face of Radical Technological Innovation,Academy of Management Review,28(2),257-274.

[55]Jin,X.,J. Wang and S. Chen,2015,A Study of the Relationship between the Knowledge Base and the Innovation Performance under the Organizational Slack Regulating,Management Decision,53(10),2202-2225.

[56]Kauffman,S.,J. Lobo and W. G. Macready,2000,Optimal Search on a Technology Landscape,Journal of Economic Behavior and Organization,43(2),141-166.

[57]Katila,R.G. and Ahuja,2002,Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction,Academy of Management Journal,45(6),1183-1194.

[58]Kogut,B. and U. Zander,1992,Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology,Organization Science,3(3),383-397.

[59]Laursen,K. and A. Salter,2006,Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among UK Manufacturing Firms,Strategic Management Journal,27(2),131-150.

[60]Levinthal,D. and J. March,1993,The Myopia of Learning,Strategic Management Journal,14(2),95-112.

[61]Lichtenthaler,U.,2011,Open Innovation: Past Research, Current Debates and Future Directions,Academy of Management Perspectives,25(1),75~93.

[62]Luca,L. M. D. and K. Atuahene-Gima,2007,Market Knowledge Dimensions and Cross-Functional Collaboration: Examining the Different Routes to Product Innovation Performance,Journal of Marketing,71(1),95-112.

[63]Luzon,M. D. M. and J. V. Pasola,2011,Ambidexterity and Total Quality Management: towards a Research Agenda,Management Decision,49(6),927-947.

[64]McCarthy,I. P. and B. R. Gordon,2011,Achieving Contextual Ambidexterity in R&D Organizations: A Management Control System Approach,R&D Management,41(3),240-258.

[65]McGrath,R. G. and A. Nerkar,Real Options Reasoning and a New Look at the R&D Investment Strategies of Pharmaceutical Firms,Strategic Management Journal,25(1),1-21.

[66]McFadyen,M. A. and A. C. Albert,2004,Social Capital and Knowledge Creation: Diminishing Returns of the Number and Strength of Exchange Relationships,Academy of Management Journal,47(5),735-746.

[67]Miller,D. J.,M. J. Fern and L. B. Cardinal,2007,The Use of Knowledge for Technological Innovation within Diversified Firms ,Academy of Management Journal,50(2),307-326.

[68]Moore,E. C.,1958,Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy,Philosophy of Science,107(4),617-618.

[69]Narula,R.,2001,R&D Collaboration by SMEs: New Opportunities and Limitations in the Face of Globalisation,Research Memorandum,24(2),153-161.

[70]Peteraf,M. A.,1993,The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View,Strategic Management Journal,14(3),179-191.

[71]Podsakoff,P. M.,2003,Mac Kenzie, S. B., Lee, J. Y. & Podsakoff, N. P. Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies,Journal of Applied Psychology,88(5),879.

[72]Prahalad,C. K. and G. Hamel,1994,Strategy as a Field of Study: Why Search for a New Paradigm?,Strategic Management Journal,15(S2),5-16.

[73]Reagans,R. and B. Mcevily,2003,Network Structure and Knowledge Transfer: The Effects of Cohesion and Range,Administrative Science Quarterly,48(2),240-267.

[74]Rockwell,R. C.,1975,Assessment of Multicollinearity: The Haitovsky Test of the Determinant,Sociological Methods & Research,3(3),308-320.

[75]Russo,A. and C. Vurro,2010,Cross-boundary Ambidexterity: Balancing Exploration and Exploitation in the Fuel Cell Industry,European Management Review,7(1),30-45.

[76]Salavisa,I.,C. Sousa and M. Fontes,2012,Topologies of Innovation Networks in Knowledge-Intensive Sectors: Sectoral Differences in the Access to Knowledge and Complementary Assets through Formal and Informal Ties,Technovation,32(6),380-399.

[77]Tsai,W. and S. Ghoshal,1998,Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks,Academy of Management Journal,41(4),464-476.

[78]Wellman,B. and S. D. Berkowitz,1988,Social Structures: A Network Approach,Cambridge University Press.

[79]West,J. and M. Iansiti,2003,Experience, Experimentation, and the Accumulation of Knowledge: The Evolution of R&D in the Semiconductor Industry,Research Policy,32(5),809-825.

[80]Wu,J. F. and M. T. Shanley,2009,Knowledge Stock, Exploration, and Innovation: Research on the United States Electromedical Device Industry,Journal of Business Research,62(4),474-483.

[81]Xu,S.,2015,Balancing the Two Knowledge Dimensions in Innovation Efforts: An Empirical Examination among Pharmaceutical Firms,Journal of Production Management,32(4),610-621.

[82]Yli-Renko,H.,E. Autio and H. J. Sapienza,2001,Social Capital, Knowledge Acquisition, and Knowledge Exploitation in Young Technology-Based Firms,Strategic Management Journal,22(6/7),587-613.

[83]Zhang,J. and V. Fuller,2007,Technological Knowledge Base, R&D Organization Structure and Alliance Formation: Evidence from the Biopharmaceutical Industry,Research policy,36(4),515-528.

[84]Zhou,K. Z. and C. B. Li,2012,How Knowledge Affects Radical Innovation: Knowledge Base, Market Knowledge Acquisition, and Internal Knowledge Sharing,Strategic Management Journal,33(9),1090-1102.

Knowledge Depth and Breadth, Social Connections and High Quality Corporate Innovation

——Evidence from Manufacturing Companies

Yang Zhenning1, Hou Yifan1 and Geng Huifang2

(1. Business School, University of International Business and Economics;

2. Department of International Relations, University of International Business and Economics)

Abstract:This paper uses 2017 manufacturing enterprise innovation activity survey database, patent database and 'China Industrial Enterprise Database' to study the impact of the knowledge depth and breadth on high-quality innovation of companies, and uses social connection as a moderating variable to study its mechanism. The empirical results show that: (1) There exists an inverted U-shaped relationship between knowledge depth and high-quality corporate innovation; (2) There exists a positive correlation between knowledge breadth and high-quality corporate innovation; (3) The interaction between knowledge depth and knowledge breadth will have an impact on high-quality corporate innovation; (4) Institutional connections will negatively regulate the inverse U-shaped relationship between knowledge depth and product innovation performance, while market connections will negatively regulate the inverse U-shaped relationship between knowledge depth and corporate innovation performance; (5) Social connections of the companies will positively regulate the positive relationship between knowledge breadth and product innovation performance. The research conclusions of this paper build a bridge between the knowledge-based theory and the social capital theory, and, at the same time, enrich the theory of enterprise technology innovation. The research provides reference value and enlightenment for enterprise knowledge management and innovation management in practice.

Key Words:Knowledge Depth; Knowledge Breadth; Social Connection; Corporate Innovation

責任编辑 郝 伟