元江干热河谷典型植物的叶片化学计量特征

黄耀华,蒲文彩,余志祥,罗正平,董云祥,马焕成**

(1.西南林业大学 西南地区生物多样性保育国家林业局重点实验室,云南 昆明 650224;2.四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局,四川 攀枝花 617000;3.云南省楚雄市紫溪山林场,云南 楚雄 675008)

中国西南地区的干热河谷是典型的生态脆弱区,其生态系统抗干扰能力弱,边缘效应显著[1].云南省的金沙江、元江、怒江、澜沧江等河流具有高深的河谷地形,是中国特殊的“干热河谷”生境类型区[2].元江上空的大气局部环流由于受到地形或焚风效应的影响,形成了特殊的干热气候,主要特点是:年均温较高,极端气候较多,太阳辐射强,降雨量小且各季节分配不均衡,年蒸发量是年降雨量的数倍,导致水热矛盾突出,水分成为限制植被生产力、植物生长的最主要因子[3-4].在此环境条件下形成了以次生性为主的典型的稀树灌丛植被,是世界萨王纳植被的河谷残存者,具有很高的研究价值[5].元江地区的许多喜热耐旱特有种,是在长期干热条件下形成的生态适应物种.相对于次生性最高的草本层,乔木层、灌木层的次生性较低[6].这些乔木层、灌木层植物是元江干热河谷植物的生态建群种.

生态化学计量学是利用元素比例研究生态作用和生态过程的学科,系统的各个层次通过化学计量关系有机联系起来[7].国外利用生态化学计量学方法首先对海洋生态系统展开研究,而后扩展到陆地生态系统[8-9],国内在这方面研究起步晚但发展快.C、N、P 是生物体的三大基本组成元素,对生物体的生长发育、新陈代谢等过程发挥着重要作用[10-12],C、N、P 元素间的耦合性比其他元素更强[13-14],C是植物的能源底物,构成植物的基本骨架,N、P 则作为遗传物质及蛋白质合成的重要元素,其比值常被当作预测生态系统中限制性元素的工具.生长速率假说认为,生物体在快速发育过程中,通过聚集大量P 到rRNA 中,以便核糖体能高效合成大量蛋白质[15],因此植物体较低的C/P 和N/P 代表其有较快的生长速率[16].植物叶片的C/P、C/N 能反映其同化C 的能力,比值越高,同化力越强,反之同化力越低,其值一定程度上反映植物对营养的吸收利用效率,有重要的生态学意义[17].近年来,专家学者研究认为气候、土壤、植被类型、人类干扰是影响植物叶片C、N、P 化学计量特征的主要影响因子[18-19].对某一特定物种C、N、P 化学计量特征进行研究,能够帮助了解植物的生理生态适应性,对在恶劣环境下生存的物种有重要意义[19].

目前国内许多学者对干热河谷植物叶片的化学计量特征展开了多种研究,如贺静雯等[20]研究叶片化学计量特征与植物养分重吸收率间的关系,闫帮国等[21]研究植物化学计量特征与生物量之间的关系,王雪梅等[22]研究不同海拔土壤微生物与车桑子碳、氮、磷化学计量特征的关系.国内学者对元江干热河谷在一定范围植物种的化学计量研究很少.元江干热河谷植被是世界萨王纳植被的河谷残存者,对这些耐干热气候的植物进行化学计量特征的研究有重大意义.本文选取元江干热河谷30 种典型植物作为研究对象,测定其叶片C、N、P 含量,探究植物的养分含量及生态化学计量特征,可为了解该地区制定植被恢复措施提供理论参考.

1 材料与方法

1.1 研究材料试验材料采自距离元江县城10 km左右的海拔约500 m 的干热河谷,研究区是800 m×800 m 的立地条件近一致的阳坡,随机选择地段内的主要乔灌木30 种.每种选取3 棵树并采集完好叶片若干,取样时从树冠外围中上层东南西北4 个方向采集,采集大小基本一致的的成熟叶片,所采集叶片均取自壮龄树,且胸径、冠幅、树高、枝下高 等指标一致.植物名录及生活型见表1.

表1 植物名录及生活型[23]Tab.1 Species list and its life forms

1.2 研究方法采集的叶片带回实验室后先用蒸馏水冲洗,再置于105 ℃烘箱中杀青30 min,在80 ℃下烘干至恒重,用小型粉碎机粉碎后过0.172 mm(100 目)筛制成供试样品,样品在自封袋中低温保存,用于叶片化学计量元素C、N、P 含量的测定.叶片全碳含量测定采用高温燃烧催化氧化法,全氮含量测定采用凯氏定氮法;全磷含量测定采用钼锑抗比色法[19].用1/100 000 的电子天平称取植物样品0.200 0 g 于100 mL 消煮管,经H2SO4-H2O2消煮后,稀释,然后叶片全N、全P 含量用全自动间断化学分析仪(Smart Chem)进行测定.用1/100 000的电子天平称取上述植物样品3 mg 于锡箔船中,用镊子捏紧放入CHNOS 元素分析仪(Vario EI)中进行C 元素的测量.每种植物C、N、P 含量测定均进 行3 个重复设定.

1.3 数据处理运用Excel 对数据进行统计处理,计算每组数据的平均值、标准差和变异系数,并计算指标间的相关性.C、N 和P 采用质量分数,C/N、C/P、N/P 均采用质量比.分析植物叶片C、N、P 以及C/N、C/P、N/P 的分布范围和变异特征.数据的相关分析和One-Way ANOVA 方差分析之前,将数据进行正态分布性检验,采用One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test,简称K-S 检验.运用IBM SPSS Statistics 22.0 将每个树种叶片的6 种数据按个案进行系统聚类,聚类方法使用组间联接,度量标准为平方E uclidean 距离,绘出聚类树状图.

2 结果与分析

2.1 叶片C、N、P 质量分数由表2 可知,元江干热河谷植物叶片除C 质量分数外,其余5 类指标数值在供试植物间变异较大.元江干热河谷植物叶片C 质量比最高、最低的植物分别为余甘子(455.57±9.36) mg·g-1和朴叶扁担杆(358.25±7.2) mg·g-1,C质量比平均值为408.54 mg·g-1.N 质量比平均值为16.64 mg·g-1,其中N 质量比最高、最低的植物分别为金合欢(32.93±3.46) mg·g-1和珠仔树(10.08±0.32) mg·g-1.P 质量比平均值为2.39 mg·g-1,其中P 质量比最高、最低的植物同样为金合欢(4.03±0 .12) mg·g-1和珠仔树(1.57±0.02) mg·g-1.

2.2 叶片C/N、C/P、N/P 化学计量特征由表2 可知,供试植物C/N 的平均值为26.44,最大、最小值对应植物分别为华西小石积(37.1±0.32)和金合欢(13.22±0.16);C/P 的平均值为178.91,最大、最小值对应植物分别为华西小石积(237.52±5.89)和牛角瓜(103.31±4.39);N/P 的平均值为6.99,最大、最小值对应植物分别为木蓝(10.38±0.74)和变叶翅子树(4.02±0.15).对30 种植物叶片化学计量特征进行相关性分析,由表3 可知,叶片N 含量与叶片P含量、N/P 呈极显著正相关(P<0.01),叶片N 含量与叶片C/N、C/P 呈极显著负相关(P<0.01);叶片P含 量与叶片C/N、C/P 呈极显著负相关(P<0.01).

表2 元江干热河谷植物叶片C、N、P 质量分数及比值Tab.2 Leaf C,N,P concentration and ratio in the dry-hot valley of Yuanjiang River

表3 叶片中各化学计量指标的相关性Tab.3 Correlations between stoichiometry index of leaves

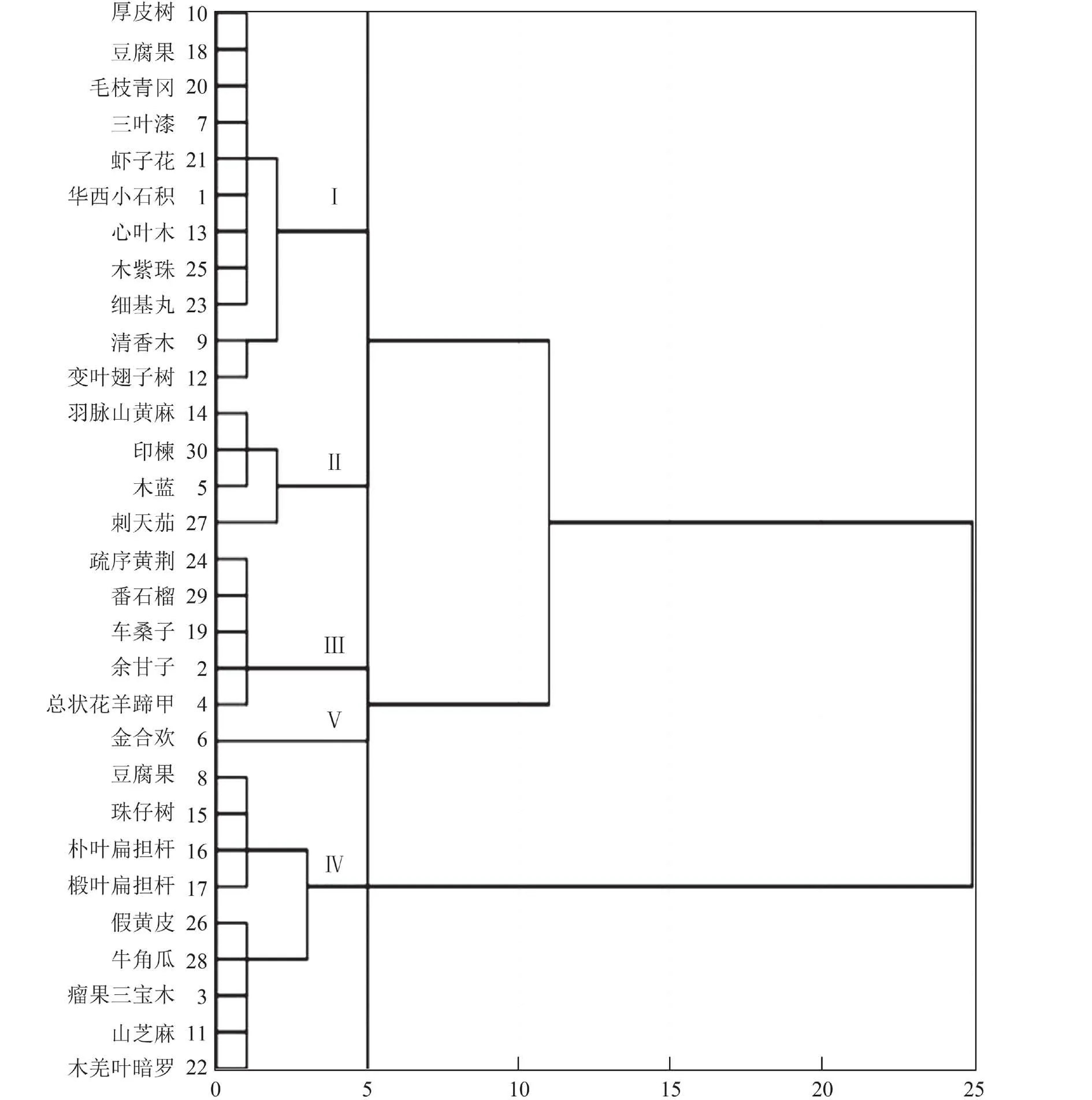

2.3 叶片计量特征的聚类分析根据聚类结果可在距离5 的情况下将30 个树种分为5 个类群(图1),第Ⅰ类群为厚皮树、滇刺枣、毛枝青冈、三叶漆、虾子花、华西小石积、心叶木、木紫珠、清香木、变叶翅子树、细基丸;第Ⅱ类群为印楝、木蓝、刺天茄、羽脉山黄麻;第Ⅲ类群为疏序黄荆、番石榴、车桑子、余甘子、总状花羊蹄甲;第Ⅳ类群为珠仔树、瘤果三宝木、假黄皮、木羌叶暗罗、豆腐果、朴叶扁担杆、椴叶扁担杆、牛角瓜、山芝麻;第Ⅴ类群为金合欢.由表4 可知,第Ⅰ类群C、N、P、N/P低于均值,C/N、C/P 高于均值,N/P 接近均值;第Ⅱ类群N、C/P 高于均值,C、C/N、C/P 低于均值,P、C/P 接近均值;第Ⅲ类群C、N、P 高于均值,C/N、C/P、N/P 接近均值.第Ⅳ类群C、C/P 低于均值,其余指标接近均值.第Ⅴ类群C、N、P、N/P 高于均值,C/N、C/P 低于均值.

表4 基于叶片化学计量聚类分析结果的计量特征Tab.4 The metrological characteristic based on the results of chemometric cluster analysis of leaves

图1 叶片化学计量特征的聚类树状图Fig.1 The dendrogram of the stoichiometric characteristics of the leaves

3 讨论

3.1 叶片的C、N、P 的特征元江干热河谷30 种典型植物叶片的C 质量比低于全球植物叶片C 质量比464 mg·g-1[16],低于黄土高原优势灌丛叶片C质量比421.40 mg·g-1[18],低于共和盆地15 种高寒荒漠植物叶片C 质量比479.97 mg·g-1[24],高于塔克拉玛干沙漠腹地25 种人工植被叶片C 质量比386.7 mg·g-1[25],高于阿拉善荒漠区54 种植物叶片C 质量比379.01 mg·g-1[26];P 质量比均高于上述研究及中国753 种植物叶片P 质量比[27],说明元江河谷植物叶片生长基本上不受P 元素的限制;元江河谷植物叶片N 平均质量比除高于阿拉善,均低于上述研究区的叶片平均N 质量比,可以初步推测出元江干热河谷植物叶片相较于大部分地区植物叶片缺N 更明显.因此,元江河谷植被叶片C、N质量比较低,P 质量比相对较高.

与国内其他干热河谷植被相比,元江干热河谷稀树灌草的碳储量相对偏高[28],且其具有较高的碳汇能力.随着降水量或人工灌溉量的增加,植物叶片C 含量增加[29].赵一娉等[30]的研究表明黄土丘陵的降水与乔木层的C 含量有显著相关关系,而黄土丘陵区降水与本研究区降水几乎相同,黄土丘陵区乔木层叶片C 质量比为463 mg·g-1,明显高于本研究区叶片C 质量比,说明元江干热河谷植物的木质化程度低于黄土高原耐旱植物.

植物的N、P 主要由土壤养分所供应,植物的N/P 受到土壤养分供给影响,不同土壤条件下,植物C、N、P 及其化学计量比随土壤中N、P 的种类及含量不同而不同[29].元江土壤环境相较其他地区更为贫瘠,蒸发量大且降水量低,凋落物的降解效率颇低,因此凋落物养分很难进入土壤中,难以被植物吸收利用.元江植物叶片P 含量较高,可能与该地区成土母质的化学特征有关.

高等陆生植物叶片C 与N、P 的显著负相关以及叶片N 与叶片P 的显著正相关,是高等陆生植物叶片元素计量的普遍特征之一,也反映植物的适生策略及叶片性状组成间的经济策略[31].元江河谷地区植物叶片C 与N、P 无显著关系,这说明元江河谷地区植物在固C 过程中对养分(N、P 等)的利用策略与其他植物不同,这与塔里木河上游荒漠区4 种灌木植物叶片研究一致[32];本研究叶片N与P 呈显著正相关与上述规律符合,说明元江植物体内N、P 两种营养元素变化的相对一致性,这是植物适应环境,稳定健康生长的特征[33].元江植物叶片C 与其N、P 无相关关系,由于元江气候恶劣水热矛盾突出,在元江生长的植物相较于多数陆生植 物有不同的适生策略.

3.2 叶片C/N、C/P、N/P 的化学计量学特征植物叶片C/N 和C/P 的高低可以初步判断出该植物同化C 的能力,除阿拉善[26]外,元江地区叶片的C/N 高于共和盆地[24]、塔克拉玛干[25]、黄土高原[18],而C/P 均低于这4 个研究区叶片的C/P,主要原因是该地区叶片低N 高P.因此,将元江河谷植物叶片高C/N 和低C/P 与低生产力的生态系统地区相比较,很难评估元江植物的同化力相较于上述贫瘠生态系统的高低水平.研究表明,植物体内N/P 能反映出其生长过程受N、P 元素限制的程度.当比值大于16 时,P 元素能限制植物的生长过程;比值小于14 时,N 元素限制其生长过程;而比值介于二者之间时,N、P 共同限制植物的生长过程[34].目前较低的N/P 指示植物生长主要受氮素限制已基本得到了普遍认可[35],供试植物N/P 的平均值为6.91,最大值植物为木蓝(10.38±0.74).从表3 中可以看出,叶片N 含量与叶片N/P 呈显著正相关,叶片P含量与叶片N/P 无相关关系,因此能够得出元江河谷植物叶片N 含量是影响该地区植物生长发育的重要因子之一,供试植物的生长发育主要受到N元 素的限制.

3.3 基于叶片计量特征的聚类分析研究表明,叶片C 含量的增加意味着植物的木质化程度更高,可使植物生长得到减缓,水分消耗相对降低,有利于植物适应干旱环境[5,24].第Ⅲ类群C 含量高于其他类群,初步推测此类群抗旱性可能高于其他类群.从生活型来看,第Ⅰ类群树种多为乔木,乔木株高根深,叶片较大,比灌木更有利于获取光能,植物鲜叶C/N 和C/P 越高,反映植物的竞争能力及对贫瘠环境的适应能力就越强[20].第Ⅰ类群叶片C/N和C/P 高于其他类群及均值,具有更高的木质化程度,可能具有更高适应元江干热环境的潜力.要充分证明第Ⅰ类群植物相对于其他类群在干热河谷环境下的适应性更高,还需对各类群植物叶片解剖结构、生理生化过程及水分利用方式及途径进行研究[36].本研究中Ⅰ类群中的清香木、木紫珠、毛枝华西小石积与Ⅰ类群中的厚皮树和三叶漆在蒲文彩的叶片解剖结构的聚类分析研究[37]中聚为不同类群,表明本研究中Ⅰ类群的不同植物在适应元江干热环境时,叶片结构具有一定差异.

本研究中Ⅰ类群中的细基丸、心叶木、厚皮树、虾子花为杨春勐[5]研究的8 种优势植物中的4 种,元江3 种生活型植物的热值与养分密切相关.元江干热河谷植物叶片在阳光充足的条件下能够有效利用有限的养分,积累较高的热值,具有较强的适应能力.细基丸、心叶木、厚皮树3 种乔木的热值最高,热值的高低体现了叶片在光合作用中转化光能的能力强弱.我们推测本研究中Ⅰ类群植物叶片转化光能的能力强于其他类群,更适应元江强辐射的自然环境.鲜叶中C/N、C/P 越高,说明植物对N、P 利用效率越高.叶片C/N、C/P 高低在一定程度上体现出植物同化C 的能力及对养分(N、P)的利用效率,因此,本研究中,同化力及对N 和P 利用效率最高的为Ⅰ类群.据报道,毛枝青冈和三叶漆的叶片有发达的抗氧化系统,且对低温敏感,活性在干凉季达最高水平,对干热河谷环境也有较好的适应性[38],而本研究Ⅰ类群中其他树种叶片是否有发 达的抗氧化系统尚需考证.

4 结论

由元江干热河谷30 种植物叶片的C、N、P 含量和化学计量特征可知,该区域植被C、N 含量较低,P 含量相对较高,N/P 小于14,N 元素主导并限制了该地区植物的生长.第Ⅰ类群,C/N、C/P 高于均值说明其具有较高的木质化程度和较高的N 和P 利用效率,在元江河谷干旱贫瘠的立地条件下具有较高的适应潜力.