多元类型电影创作与香港文化表述——陈德森电影研究

张 燕 王赟姝

(1.北京电影学院 未来影像高精尖创新中心,北京 100088;2.北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875;3.北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)

尽管对于内地媒体或电影观众来说,除了少数影片,陈德森导演的知名度不高,但对香港影坛来说,陈德森的电影履历却着实深厚,是一位相当低产且低调、但颇有风格的导演。从1989年(其处女作开始拍摄的年份)以来的近30年间,他总共导演了10部电影,以视觉奇观、复杂叙事的动作片见长,不仅在港片时期以《神偷谍影》《紫雨风暴》《特务迷城》等影片获得成功票房,在合拍片时期更以《十月围城》《一个人的武林》位列“亿元导演”行列,而且艺术口碑、国内外社会反响均不错。《紫雨风暴》获第19届香港电影金像奖最佳摄影、最佳动作设计、最佳剪辑等多项大奖,《十月围城》获第29届香港电影金像奖最佳影片、最佳导演奖以及第17届北京大学生电影节最受欢迎导演奖。另外,2000年陈德森与陈可辛、冯意清合组了Applause Pictures公司,通过一系列电影实践开拓了“泛亚洲电影”制片路线,为当时低迷时期的香港电影探索了可参照发展的新路径。

一、动作片见长、多元类型创作的导演之路

与稍早些徐克、许鞍华等留学归来的学院派新浪潮导演不同,陈德森是传统香港电影工业体制下接受师徒制训练和传承的“末代副导演”。自1978年作为临时演员进入电视台以来,他在香港电影界已摸爬滚打了近30年,前期做过电视台演员、替身武行、成龙的助理、场记、副导演,担任过章国明、杨权、徐克、泰迪罗宾、许冠文等导演的场记、制片、副导演、统筹、编剧,参与过《边缘人》(1981)、《卫斯理传奇》(1987)、《倩女幽魂》(1987)、《铁甲无敌玛利亚》(1988)、《重案组》(1993)、《黑侠》(1996)等影片的制作。1991年以后,在陈庆嘉、乐易玲、陈可辛等朋友和伯乐的帮助下,陈德森终于有机会晋升导演。就电影创作发展而言,陈德森大体上经历了三个阶段。

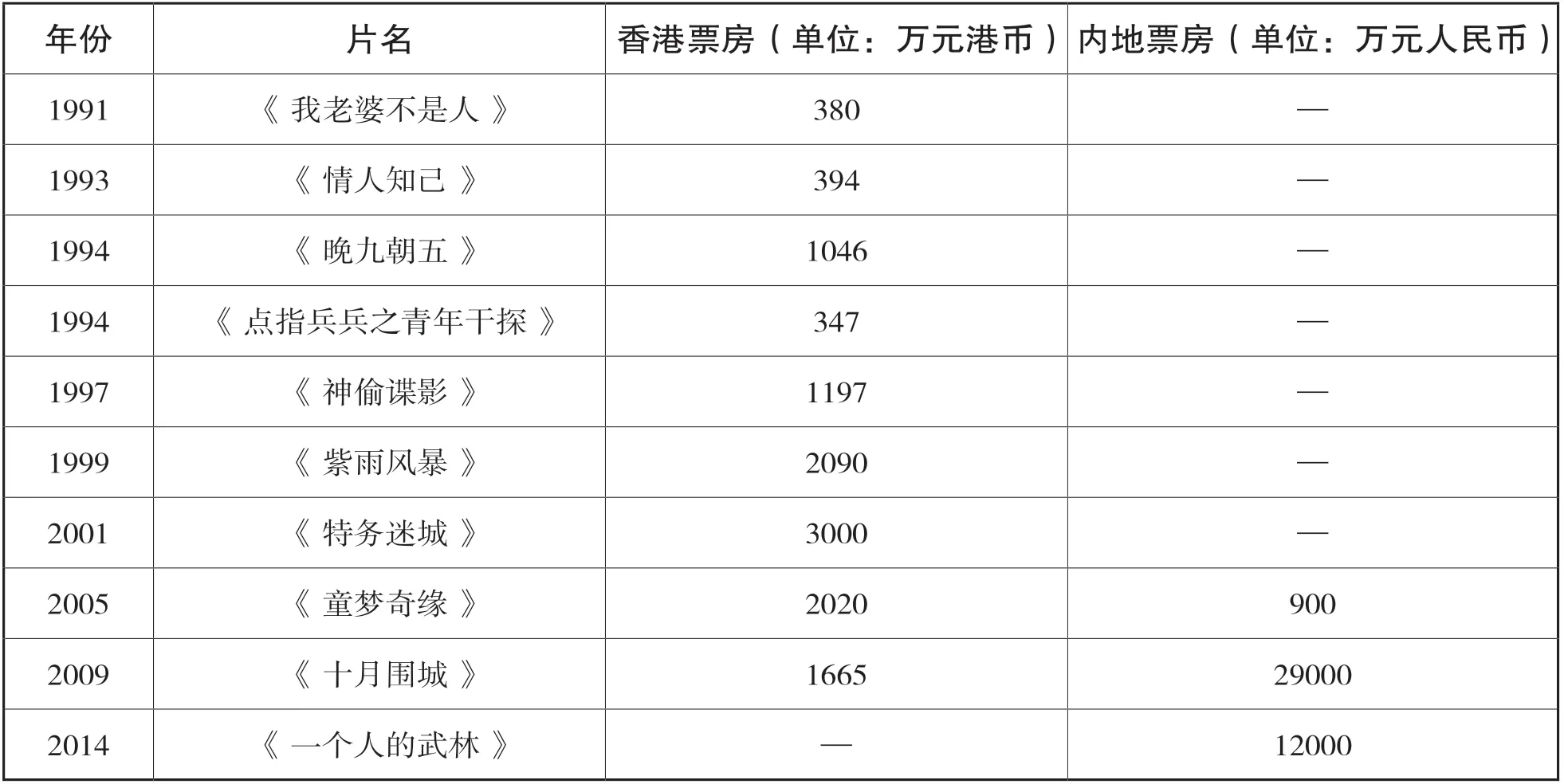

第一阶段(1989—1994年)是陈德森初执导筒、摸索与挫折的初级阶段,新导演、新演员、多类型尝试是主要特点。这一时期,陈德森拍摄了《我老婆不是人》《情人知己》《晚九朝五》《点指兵兵之青年干探》四部电影,但真正成功的只有《晚九朝五》一部。在1990—1996年香港导演总票房排行榜中,陈德森四部电影的总票房2196万元港币,仅列第80位。

1989年,因电视台时期与陈嘉上、郑丹瑞、陈庆嘉相熟,陈德森获得了他们合组的仝人公司投拍《我老婆不是人》的导演机会。这部影片具备当时香港商业电影的所有卖座要素,比如“追女仔”和“鬼打鬼”的类型杂糅模式,清纯爱情、鬼怪惊悚、喜剧搞笑的多种元素,梁家辉、关之琳等明星出演,但因为遭遇监制陈庆嘉拖延很久、梁家辉档期被耽误、停拍半年多等诸多不顺,该片沦为喜剧性不强、惊悚度不高、爱情煽情不够的无亮点作品,1991年上映时票房仅380万元港币(见表1)。随后1993年陈德森认识了后来担任无线电视高管的乐易玲,在乐易玲融资、监制的帮助下,陈德森导演了梁朝伟主演的《情人知己》,但最终票房也不好。

表1 陈德森部分电影票房 ① 参见陈清伟:《香港电影工业结构及市场分析》,电影双周刊出版社2000年版,第397、586页;香港影业协会网站。

两部影片接连受挫,对陈德森打击很大,他对自己是否胜任导演产生了怀疑。直到陈可辛邀请他为UFO公司投资的影片《晚九朝五》做统筹,而后被提议担任导演,陈德森才慢慢再鼓起执导的勇气。《晚九朝五》是一部被监制陈可辛定调为“拍真诚一点”[1]294的三级片,影片聚焦20世纪90年代混迹于酒吧的香港新新人类的情感状态与价值观念,讲述了一群20多岁的年轻人或追求性爱、或逃避真爱、或浑浑噩噩的声色犬马的现代生活,既有多段工于商业考量的情欲场面,又有苦心穿插的“伪纪录式”演员真实访谈,呈现出比较个性化的类型突破意识。就艺术效果而言,演员访谈增添了新新人类生活的真实性,却某种程度上损害了戏剧性叙事。该片因为契合主流年轻观众的现实生活,公映后取得了突破1000万元的高额票房,还引发了学校校长骂“道德败坏”、神父出面诠释等舆论争议。紧接着,陈德森延续新人演员班底拍摄动作片《点指兵兵之青年干探》,由于市场判断失误而未获成功。

第二阶段(1997—2001年)是陈德森逆势上扬、商业成功的上升阶段,动作片的探索突破是重要特点。这一时期,陈德森拍摄了《神偷谍影》《紫雨风暴》《特务迷城》三部电影,票房成绩以千万元港币为单位不断跃升,《神偷谍影》1197万元港币、《紫雨风暴》2090万元港币、《特务迷城》3000万元港币(见表1),成了香港影坛最瞩目的动作片导演之一。

1997年,因亚洲金融危机导致制片资金不足,与此同时,盗版严重、观众流失,原本占香港电影总收益一半的台湾市场急剧萎缩,香港电影遭遇重重困境。这一阶段,陈德森反而迎来了逆势上扬、创作开花的上升时期。1997年,陈德森为嘉禾拍摄《神偷谍影》,在类似“碟中谍”的故事结构中,以青春化的类型策略,构思完成了一部惊心动魄的高科技商业犯罪动作片。在香港电影市场一片低迷中,陈德森用1700万元拍摄了这部电影,他形容自己是香港影坛的“疯子”(用他的话说,另一位疯子是敢于在香港电影市道最差时融资4000万元港币拍摄《无间道》的刘伟强)。该片成功斩获了近1200万元港币的香港票房以及欧洲、亚洲等多国不错的海外票房,用远低于好莱坞同类题材的电影投资,展现出了类似好莱坞动作大片的视听效果。

1999年,陈德森借用陈木胜导演的概念,“想拍一个悲剧版的《我是谁》”[1]298,以2300多万元拍摄了《紫雨风暴》。片中陈德森注入了悲剧化的改写思路,讲述了一个原本是恐怖分子的失忆男人,被警方欺骗为是卧底,而后遭遇身份混淆与内心纠结的戏剧性故事,将这个男人塑造为漂浮无着、身份迷失的悲剧英雄,同时更加强了人物塑造、加入激烈枪战,再加上吴彦祖等明星的演出,该片公映后票房达到2090万元港币。后来美国米拉·麦克斯公司购买了《紫雨风暴》的改编翻拍权,还邀请陈德森导演和动作导演董玮去美国拍摄,但后来“9·11”发生了,该项目被搁置。

2001年陈德森执导了动作片《特务迷城》,影片原本定位为文艺气质突出的悬疑动作片,但因成龙主演,而修改剧本,加重了动作片的比例。陈德森大胆突破了“喜剧+动作+大团圆”的成龙电影模式,在将笑料与动作融汇的基础上,颇有新意地尝试悲情化改写,让主人公经受多重的磨炼与情感的挫折。与此同时,陈德森在发扬成龙搏命动作奇观的同时,更注重追求细节的真实感和悬疑的戏剧性。该片投资2亿元港币,制作浩大,最终香港票房3000多万元港币成为年度第三(该年度《少林足球》《瘦身男女》分列香港票房冠亚军)。借助这部影片,陈德森解开了与成龙大哥之间十多年的心结。

随后,陈德森在陈可辛和Applause Pictures公司的支持下第一次筹拍《十月围城》,尽管力克融资、调配演员档期等困难,但终因遭遇SARS疫情、投资老板曾献基自杀、母亲中风成为植物人、姐姐患癌症、导演本人被车撞和患忧郁症等种种意外,项目被搁置。

第三阶段(2005年以来)是陈德森随心创作、厚积薄发的成熟阶段,动作片的颠覆与创新是核心诉求。这一时期,他执导了《童梦奇缘》《十月围城》《一个人的武林》《征途》四部电影,有效地完成了聚焦内地与香港合拍片的转型。

2005年,寰亚老板林建岳邀请陈德森回来拍《十月围城》,但后者尚未恢复信心重拾这部大片,随后执导了刘德华主演的影片《童梦奇缘》。该片故事理念非常简单,导演结合单亲家庭成长的经历,构思了一对父子因误会而怨恨、最后因爱而相互谅解的故事。该片属于温情治愈系的银幕小品,在古装动作大片主导的电影格局中,成为一股清新独特、耳目一新的暖流,在市场和社会上引起了良好的反响。

1997年,《神偷谍影》成功之后,陈德森就开始想“拍一部令男性观众和女性观众都为之动容的动作片”[1]306,自觉颠覆香港动作片打斗贯穿全片的旧模式,尝试创新打造文戏与武戏侧重分布的新动作片。参考1973年陈铜民导演的影片《赤胆好汉》,陈德森试图拍摄民国混乱年代一群小人物的现实状态与保护孙中山的革命传奇,这就是他历时十年、坚持不懈的“集大成之作”《十月围城》。2009年,基于此前《投名状》和《集结号》两部新主流电影已在内地取得良好的反响与票房,陈可辛建议陈德森再次启动《十月围城》。影片斥资4300多万元,在上海设计建造了一座壮观的“城”(1905年的香港中环),还原了香港历史样貌。同时剧本被重写,故事重在描摹小人物在乱世困境下的生存状态,戏剧冲突着墨于这些小人物为什么要参加保护孙中山的行动,不仅进一步合理化叙事动机,而且契合当下现代性思考与观众接受。该片公映后,不仅内地票房高达2.9亿元(见表1),而且在香港回归后和合拍片盛行的背景下,成功探索出一种革命历史题材与商业娱乐类型融合、香港主体性与回归后主流意识并置的创作新路径。

随后,陈德森试图拍摄一部讲述人的情感与理念的“赏心悦目的功夫片”,导演了影片《一个人的武林》,在功夫片套路中加入悬疑等类型元素。该片尽管有创新的构思,但因为人物塑造过于简单而票房一般。2020年,陈德森导演了根据游戏改编的电影《征途》,并在特殊时期选择了网上播映的方式与观众见面,整体反响尚可。

在香港电影商业体制的框架下,陈德森也难免被娱乐市场所裹挟,但他是属于那种创作目标比较明确的导演,从副导演时期起,他就确定了“我要做一个可以拍不同类型片的导演”[1]290的发展目标。尽管因为《紫雨风暴》《特务迷城》等动作片的成功,他一直被认为是动作片导演,但实际上他是一位以动作片见长、具有多元类型创作实力的导演。

二、故事设置:亲情建构,身份探寻

置身于香港电影商业化体制,应对回归前后香港复杂的社会生态与港人心态,陈德森自觉抱持人文情怀和危机忧患意识,在影像书写中融汇外在娱乐与内在文化。创作层面,陈德森表示“要拍人的戏,人的情感的东西,人性是全世界共通的”[2],以其自身成长经历与生命领悟,作为叙事切入点与人文内核。因为其单亲家庭成长的心路历程,陈德森特别能感受到亲情的纠结与温情的抚慰,因此家庭亲情、尤其是“父子关系”,是其电影的核心关键词,被编织进类型多元、情节丰富的戏剧性故事中。对于多元商业类型电影,陈德森认为“想象一个家,和想象一个国一样,都是政治的行动”[3]142,他坚持思考着处于英国殖民终结、回归中国母体的特殊境遇下的港人身份困惑与寻找心灵归属的时代命题。

(一)父子关系:亲情建构

陈德森的多部电影中,常见以父子关系为核心的亲情建构,而且父子之间的关系往往是纠结、忐忑、若即若离的,相互之间既存在对抗、又夹杂调和,不断在彼此的试探冲突中寻找答案,结局又往往不尽如人意。

影片《紫雨风暴》中,以杀戮建立社会新秩序的赤柬头目食客与恐怖分子多特是一对父子,两者关系伴随着多特的失忆,出现了由亲情和谐转向直接对抗的本质变化。片中失忆的多特被警察和心理医生植入了卧底身份的记忆,而后他回到食客身边,由原先的恐怖分子转变成为拥有温暖家庭、美好女友、热爱自然与蝴蝶标本、具有生活情趣的人,但食客却依然是虔诚信奉残暴杀戮的激进政党分子,两人在生命态度上形成了直接对抗与矛盾冲突,因此多特第一声“阿爸”叫得迷茫而不解。但他们之间又因为部分记忆的链接,在改变中又有所牵连,无法完全割裂。随着多特不断回忆起杀戮的场景,他开始逐渐意识到他杀过人,就算他忘记了过去,也没有人会给恐怖分子机会。于是在现实和回忆的不断交叉中,他一边试图杀死父亲,一边又救下父亲,父子关系不断起伏挣扎,最终的融合只是表象,因为不可能实现真正的内在和谐。食客一直推崇暴力革命,但失忆后的多特对此迷惑不解,他可以回忆起自己的爱人、曾经救过父亲,却唯独回忆不起为何要革命。这个问题也出现在他的爱人观艾身上,观艾仅仅是“我选择了你,你选择了党”,直到多特目睹观艾为救自己中弹身亡,面对生化武器与人命、以往所谓的“恩情”与现在理解的正义,多特跟随内心良知而直觉做出了选择。最后多特因为“不想杀人”而放走食客。

实际上,片中因失忆而逐渐拥有独立思考能力的多特,与食客之间的父子关系从对抗到融合、再到最后的自主决定,正是陈德森与父亲的真实写照。陈德森幼时生活在单亲家庭,父亲有三房太太,他与母亲在外居住,父亲只是偶尔来看望他们,复杂的家庭构成一直让他和父亲处于紧张的关系中。父亲不看好陈德森的专业,常常训斥他为“戏子”,宁愿拿钱去旅游,也不愿资助他学费,这让陈德森对父亲一直怀有怨恨与失望的感情,甚至在母亲已经原谅父亲的情况下,依然对父亲充满恨意。然而父亲去世时,陈德森并没有像预期地那样如释重负,而是痛哭了一周。实际上,陈德森跟其他孩子一样,在成长过程中,既希望得到父亲的支持赞许,又失望于父亲的不负责任。

这种真实的成长记忆与情感创伤,造就了陈德森电影中独特的人物关系与亲情建构,复杂的父子关系出现在多部电影中。比如《童梦奇缘》起源于因为误解而导致的父子之间的矛盾与“怨恨”,但随着时间的流逝,他们之间从强烈的不认同转向想象中的和解,儿子最终认识到自己错怪了父亲,但已没有了重新改过的机会。后期陈德森电影中父子关系的塑造更为融洽,比如《十月围城》在时代大事件中隐含父子亲情,父子理念殊途同归,父亲在战斗中想要保全儿子,而儿子也为父亲领导了战斗而骄傲,父子之间达到相互理解并赞许的境界。

(二)“孤儿”与“失忆”:身份探寻

陈德森电影中的父子关系,虽然浸润着创作者的私人意念,但深究起来,又有着代言港人特殊社会心态与身份认同焦虑的普泛意义。在他的电影中,“孤儿”和“失忆”这两个意象的使用,成了港人身份意识探寻与香港社会文化现实的重要银幕表征,因此在陈德森的商业娱乐类型片中,也蕴含了深刻的价值意识与文化内涵,因为在银幕上“重召香港文化身份的论述,本身便是一种政治实践”[4]。

“电影作为反映香港人的文化及身份认同之重要指标”[5],体现在香港电影作为港人娱乐消费的重要生活方式,更在于身份意识的银幕建构。从鸦片战争之后被清政府割让成为英国殖民地的“弃儿”,再到因九七回归,而由飘零的“孤儿”重归陌生的祖国,香港长期处于有国籍、无身份的危机状态中。

除了《紫雨风暴》中父子隔阂的“心灵孤儿”的形象之外,《特务迷城》中,成龙饰演的健身器材店营业员小北这个孤儿形象,也有着自觉承载的文化身份。小北由于逮捕了银行劫匪成为新闻人物,而被私家侦探发现他可能是双重间谍朴元正失散多年的儿子。随后小北展开了对父亲身世之谜的一系列追寻,也卷入了一场国际组织间的争夺战之中。片中小北和徐若瑄扮演的女主角从小都生长在孤儿院,作为“弃儿”,他们不懈寻亲,父亲双重间谍的身份又令他陆续陷入危局。这种形而下的“父”的缺失、“家”的失落与对亲情的追寻,实际上是形而上的香港人身份危机与心灵流浪的呈现。

事实上,陈德森电影中这种“孤儿”式父子关系的描写,类似于香港电影史上描摹孤儿与“生母”“养母”之间关系的影片。比如1957年易文电影《曼波女郎》中,发现自己是孤儿的女孩李恺玲离家出走寻找生母,最终又回归香港家庭;1990年王家卫电影《阿飞正传》中,叛逆青年旭仔远赴菲律宾找到生母,却被拒绝,只好重归养母家庭等。其实,这些电影都在银幕上重点勾勒香港人寻找身份的过程,其实也是逃避被边缘、被孤立状态的一种挣扎,彰显了港人对身份认同的困惑与焦虑。更极致的身份意识表达是影片《去年烟花特别多》,片中最直白的台词为“以后,十月一日就是中国这个爸爸的,十月十日就是台湾这个妈妈的,那七月一日就是香港孤儿的日子了”。可以说,香港身份的尴尬与探寻意识始终贯穿于香港电影史。

九七回归问题出现以后,香港电影中“失忆”的情节桥段,频繁出现在许鞍华《千言万语》、陈木胜《我是谁》、叶锦鸿《半支烟》等诸多电影中,仿佛一夜之间香港人都“失忆”了,这既是情节翻转的重要噱头与叙事动力,也是人物刻画与文化呈现的重要载体。影片《紫雨风暴》剧情紧凑悬疑、情节勾勒清晰、矛盾冲突紧张,其间多特的“失忆”与被警方洗脑、灌注卧底身份的意识的意象设计,成为故事精巧转向、心理空间多维度放大、文化蕴意复杂的核心。“记忆本身便是历史,一个人的历史取决于他/她的记忆……而历史又构成他/她的身份和主体性”[6],“失去记忆,在戏剧中可比喻成身份强被掠夺,或者被迫清洗,在九十年代港片出现探求身份的现象,明显是与九七主权移交有直接关系,而失忆更可说是港人在后九七的症候群,大家都必须/被迫清洗以往殖民时代的记忆,抛掉以前的价值观及处事方式,要重新学习,重新适应”[7]。

从心理学意义上来讲,银幕上的“失忆”也是一种自我的心理保卫机制和逃避方法,《紫雨风暴》中多特的“失忆”和不断寻找、最后记忆失而复得的经历,实际上正好是在特定时代背景下,香港人希望逃避、又不得不面对的社会现实心理。面对回归,港人似乎瞬间被剥夺了惯常的“身份”,陷入不知所措、无法认定的自我归属中,失忆或者说选择性失忆的情节处理,内里实际上是面对天翻地覆、前途未卜的社会现状而呈现的心理征候,又蕴含着身份重构的寓意。在这一点上,陈德森电影是此类影片的佼佼者,有着独特的意义与时代的代言性。在《紫雨风暴》的结尾,陈德森对多特的“失忆”与命运整体上是宽容的,尽管多特自认为他尽管不记得之前杀人、做过恐怖分子,也不会再有人给他机会,但警察马力还是放走了多特,给他重新开始生活、寻找自我身份的机会。这种回归人性而抛却法治精神的价值判断,或许就是面对两种不同政治、文化、体制、经济差异时,港人所持的独特复杂心态,亦呈现出暖色的重生希望与人文情怀。

三、文化表述:国族想象,文化位移

在香港孤悬海外一个多世纪的历史语境下,在香港回归和香港、内地合拍片越趋紧密的背景下,诚如影评人所言,“刺杀和保护孙文是《十月围城》的一个计算,同时是一个幌子”[8],包括《十月围城》《神偷谍影》《紫雨风暴》等影片在内的陈德森电影,在创作上具有一种从大时代小人物的视角切入、承载主体性发声的自觉意识。

(一)中国近现代史对接:国族想象,香港精神

影片《十月围城》的创作灵感,来自著名导演陈可辛的父亲陈铜民于1973年拍摄的影片《赤胆好汉》。影片选取辛亥革命作为背景,讲述了一群各有难处的小人物齐心协力,保护到港的革命领袖孙中山的故事。陈德森十年磨一剑,将动作片的类型样式与文艺片的细腻情感有机组合,契合了香港文化深层对历史对接、国族想象的强烈诉求。

鸦片战争以后,香港沦为英国殖民地,故香港脱离了中国近现代历史的传统主线,港人普遍不清楚英国人输送鸦片到中国、民国时期的历史等,香港回归首先必须结束历史纵向上的流浪,溯源寻找到历史的对接点。《十月围城》就此入手,从港人教育中“中国历史课本只记述到辛亥革命”[9]找到源头,实现了香港孤立境遇与孙中山所代表的主流中国大历史脉络之间的对接,以一种影像寻根的方式,将香港人在国家前途面临重大转折关口所付出的勇敢抗争,凝聚成民族向心力与中国文化精神,回应香港与中国母体、香港人与中国之间无法割舍的历史。尽管片中描摹的都是历史洪流中不会记载的小人物,包括从中原流亡到此的戏班、从北方流徙而来的少林和尚、家道中落的捕快等,但这些小人物却在香港勇敢抗争,不怕牺牲,努力创造了壮举,推动了中国历史。由此,小人物扛鼎了大历史,“国家在想象中,在叙事者的语言中被建构,透过强而有力的象征力量,形成一个产生文化认同的指涉体系”[3]30。

与此同时,影片通过对香港中环的场景搭建,还原了香港的地标性建筑,重现了往昔香港的繁华景象,在香港生活的大陆难民的多元融合与相互扶持,实际上正是中西文化交汇之下的香港人才济济、无意识形态统合,又建立民间互助机制的香港精神的写照。影片通过对香港都市与香港精神的策略化重构,很好地建构了香港与港人作为中国历史一部分的重要坐标,在影像上为港人完成了从身体到心灵的中国之“家”的塑造。

当然,《十月围城》在银幕上建构的香港精神,绝不是概念化、教条化和脱离香港真实语境的,香港精神的核心在于人。片中最具吸引力的角色,不是振臂高呼的勇士们,而是各有情怀与心思的小人物们,尤其以谢霆锋扮演的马车夫为代表,他连运送的是谁都不知道,但他知道无法逃避这场危局,他真心希望只要过了这一天,就可以与阿纯成婚。片中作为底层小人物不懂民主革命、自由、平等的大道理,他们最大的希望就是吃饱穿暖、有幸福的家庭,这正好是香港历史上典型的小市民心态与香港精神内核。以此,影片解构了传统主流的革命意识形态,契合了香港民众的“实用主义”心理,但又创新性地融合于英勇大义、国族想象的大历史洪流中。

(二)国际化创作视野:视觉奇观,文化位移

陈德森电影还始终贯穿着国际化的创作视野,故事构思自觉融汇跨界思维,诸多情节与场景发生于香港之外的美国、德国等欧美大都市或者亚洲其他地区,这既利于形成新颖大气、异国风情的影像视觉奇观,同时也蕴含了深刻的文化主题。

正如有学者说“越是流动的旅程,文化身份的撕裂越大,因为越多的空间转移带来越大的文化冲击,而‘文化身份’也必然会在这些冲击里不断地变换、扭曲、再生或重组,并与环境产生各样的争持、角力、抗衡、融合或妥协”[10],陈德森电影的国际化创作,实际上也是香港文化位移的一种自觉探讨。影片《神偷谍影》中,金城武扮演的Jackal与陈小春饰演的Cash是国际化的商业间谍团队,他们在德国法兰克福偷取资料,再组队从伊朗恐怖分子那里寻找伪钞电版,最后到布达佩斯与坏人对决,并最终抢回伪钞电版。与以往的香港电影相比,影片故事置于全球化语境与国际大都市中,矛盾不局限于香港警察与罪犯之间二元对立的关系,而是引入了高科技犯罪、生化武器、恐怖分子、CIA、FBI等世界性话题与国际化类型元素,形成了复杂多元的人物关系与戏剧性张力。

这种国际化创作视野,一方面是包括陈德森在内的香港电影人学习好莱坞电影的创作思路,另一方面与20世纪90年代以后香港电影整体不景气有很大关系,香港电影希望效仿好莱坞大片制作模式,借助高概念的类“好莱坞元素”,解困正处于资金危机、行业危机、观众危机中的香港电影,同时亦希望拓展香港电影的国际市场。新旧世纪之交,《我是谁》《碧血蓝天》《紫雨风暴》《赤裸特工》等一批具有国际化视野的特工题材“港式大片”纷纷涌现。

在此风潮下,陈德森导演的《神偷谍影》《紫雨风暴》《特务迷城》都是颇为优秀的作品。陈德森借鉴“好莱坞大片”模式,所实践的跨界国际化空间、丰富类型元素以及多国实景拍摄等商业创作方式,不只是简单的“效仿”,而是融入了浓厚的香港电影文化特色。

徐克曾说“香港人是中国人,这是逃不掉的。我觉得‘中国人’不是政治立场,而是文化来源”[11],陈德森拍摄的多元商业类型电影所聚焦的身份探寻、香港精神与国族想象等主题,亦是香港电影的香港身份与大陆身份之间重叠交汇、化合共融的文化表述。