中央苏区时期功勋荣誉表彰类造物溯源

——以“红旗勋章”“红星奖章”为例

刘寅凯

(吉林师范大学博达学院,吉林 四平136000)

一、中央苏区时期“红旗勋章”和“红星奖章”的设立

中央苏区是中央革命根据地的简称,其“位于江西南部、福建西部,是土地革命战争时期全国最大的革命根据地,是全国苏维埃运动的中心区域,是中华苏维埃共和国党、政、军首脑机关所在地”[1]。中央苏区最早由1927年11月至1928年3月赣西南地区和1928年3月至6月闽西地区在武装起义建立的革命根据地基础上形成的。经历了一系列艰苦卓绝的战斗,在红军粉碎了敌人的三次“围剿”后,中央苏区成为全国最大的革命根据地。1931年11月,在瑞金成立中华苏维埃共和国临时中央政府,又组成了中华苏维埃共和国中央革命军事委员会负责指挥军事斗争。至此在中央苏区的地域内,在中国共产党和苏维埃政府的领导下中央苏区进行了治国安邦的预演,为新中国建立提供了宝贵的基础与经验。中央苏区的建立开创了中国革命的新阶段,在建设中央苏区的过程中逐渐形成了以红色文化为主基调的功勋荣誉表彰制度,其中授予奖励的方式包括颁发勋章、奖章、荣誉旗帜及实物奖励、口头奖励等。由于军事斗争一直是伴随中央苏区建设的主要形式,因此设立面向中央苏区广大红军指战员的勋章和奖章,就成为中央苏区功勋荣誉表彰制度中非常重要的一个方面。

1930年5月,在贯彻古田会议精神的过程中毛泽东提出了“赏罚要分明”的干部管理教育方法。同年末,红军参照苏联颁布了《中国工农红军纪律条令草案》,明确了各级军事主官奖惩权限,“规定了奖励的方法及批准权限,并树立了‘以精神鼓励为主、物质奖励为辅’的原则。”[2]1931年11月7日至20日召开的中华苏维埃第一次全国代表大会上决议设立“红旗勋章”(图1)。“红旗勋章”是中华苏维埃共和国的最高荣誉,授予苏维埃政权英勇奋斗,作出突出贡献的红军指战员。“红旗勋章”规格较高,一些新中国领导人都曾因为突出的贡献获得过此勋章。“红旗勋章”大致呈圆形,中间有五角星,圆形中心处有一面旗,旗上有镰刀、锤子和“全世界无产阶级联合起来”字样,旗下有一支步枪与之交叉,四周还有麦穗和齿轮,分别代表工、农、兵,象征着中华苏维埃共和国工农政权。1932年12月4日,中革军委为宁都起义有功人员授予“红旗勋章”并颁布了《关于嘉奖宁都暴动干部和战士的通令》,这是中国共产党、人民军队的第一份关于奖励勋章、奖章的文件。

图1 中央苏区时期设立“红旗勋章”

1933年7月1日,中华苏维埃共和国中央人民政府通过了《关于“八一”纪念运动的决议》,决议批准了中革军委的建议,决定授予领导南昌起义的负责同志及红军中有特殊功勋的指战员奖章。1933年7月9日,中革军委颁布《关于制定、颁发红星奖章的命令》,设立“红星奖章”(图2)。其中“一等红星奖章授予‘领导全部或一部革命战争之进展而有特殊功绩的’人员;二等红星奖章授予‘在某一战役当中曾经转移战局而获得伟大胜利的’人员;三等红星奖章授予‘经常表现英勇坚决的’人员。”[3]一等“红星奖章”为金制,呈十角星芒状,两个五角星相叠合,直径最大处为5.2厘米,中心圆圈处有红色珐琅五角星,五角星上方有“红星”字样,下方有“章”字样,字体为隶从篆出,两侧有麦穗环绕;二等“红星奖章”为银质,形制基本与一等“红星奖章”相同,但直径最大处为4.2厘米,现存实物还有一些二等“红星奖章”的星芒存在红色珐琅,但大多因年代久远和工艺问题而脱落。一等、二等“红星奖章”的造型一定程度借鉴了民国时期勋章、奖章,也体现了其制作的时代特征。三等“红星奖章”为铜制,呈膨胀五角星状,直径最大处为3.8厘米,内圈形制基本与一等、二等“红星奖章”一致,但“红星章”字样为隶书。一、二、三等“红星奖章”均有一条铁链,用于别在扣眼处,背面有竖行阳文,从右至左为“中央革命军事委员会X等红星奖章”“一九三三·八·一”“第X号”字样。奖章“寓有‘星星之火,可以燎原’之意,象征着中国工农红军是党领导下的人民子弟兵,其宗旨是全心全意为人民服务,为工农解放而奋斗。”[4]1934年8月1日,中革军委还曾发布命令,按其功绩奖励“红星奖章”授予在五次反“围剿”战斗中表现英勇坚决且有特殊战绩的指战员,但随后情况急转直下,两个月后中央红军主力被迫退出中央苏区开始长征。

图2 从左至右依次为:中央苏区时期设立一、二、三等“红星奖章”

二、中央苏区时期“红旗勋章”和“红星奖章”造物溯源

(一)对革命事业和精神的理解发展

“全世界无产阶级联合起来”是无产阶级解放运动的一句重要口号,在1847年举行的共产主义同盟第一次代表大会拟订的《共产主义同盟章程》中首次出现,在共产主义者同盟第二次代表大会期间被写进了《共产党宣言》中。这一口号的提出不仅强调了无产阶级联合的重要性,还强调联合的阶级属性,苏联把这一口号写在了国徽和勋章上作为其国家格言,中央苏区时期所设立的“红旗勋章”上也有这句口号,这说明中央苏区在中国革命的过程中,得到了共产国际的许多帮助,更说明中国无产阶级革命所担负的历史使命是国际性的。

中国革命是世界无产阶级革命的有机组成部分,中央苏区时期功勋荣誉表彰类造物延续世界无产阶级革命的符号就显得尤为重要。“经验证明,如果改变颜色,这些象征便会失去感情的特征,因为这是由社会公认的感知规范所决定的,在这些规范中,象征和颜色形成固定不变的联系。”[5]早在19世纪,作为人类历史上第一次无产阶级政权的伟大尝试,法国巴黎公社运动的旗帜使用的就是红旗,尔后凡是无产阶级革命均使用红旗作为自己的旗帜。苏联的前身——苏俄建立伊始就废除了沙俄的所有勋章,并设立了“革命荣誉红旗”作为红军荣誉的重要标志,苏俄和后来的苏联也使用左上角有镰刀、锤子和五角星的红旗作为国旗。1927年9月,中国共产党在发动秋收起义的准备阶段就决议主张“高高打出共产党的旗子”,在起义中打出了“中国工农革命军第一军第一师”军旗,这面军旗是由旅法归国的团参谋何长工、副官杨立三设计,何长工曾在法国学习过几何知识,见过苏联红军的军旗样式,他大胆模仿设计出一面红底带有镰刀、斧头和五角星图案的军旗,就这样中国第一面革命红旗诞生了。1930年4月,中革军委颁布《关于红军各级军旗的规定的通令》,明文规定了军旗的样式,大致延续了何长工、杨立三的设计理念,军旗为红底白色五角星,五角星中有黑色镰刀和斧头交叉排列,旗子右侧白边书写番号,并标有汉字“全世界无产阶级联合起来”。1931年3月,中革军委在旅苏归国同志的建议下,也考虑到斗争形式发生的变化,对红军军旗又进行了一定的改变,根据颁布的《苏维埃和群众团体红军旗帜印信式样》中的规定,军旗上的五角星改为金黄色,位置改在军旗内上角,黑色镰刀和斧头改为金黄色镰刀和锤子,镰刀和锤子相交叉位于军旗中心位置。这几次军旗样式的更改,奠定了中央苏区时期“红旗勋章”中“红旗”的基本样式。另外中华苏维埃共和国的国旗也主要呈红色底,中间图案为圆形,左侧为麦穗,右侧为稻穗,圆形的上方有五角星,象征着中国共产党。“红星”也是象征共产主义意识形态的符号之一,五角星有着悠久的历史,在很多古代文明中都可以见到,后来五角星经常用在军队当中。“十月革命”中起义士兵将帽徽五角星涂成红色以示区别,后来的苏俄和苏联军事武装力量均将红星作为军队的象征,二战后众多的新兴社会主义国家也将“红星”作为国家和自身武装力量的象征符号之一。中华苏维埃共和国临时中央政府的旧址上就有“红星”为底的标志,红军也将五角星“放”在了军旗上。全面抗战爆发后,中国共产党审时度势,建立抗日统一战线,红军接受改编时要求将红星帽徽换成“青天白日”帽徽,红军战士们有很大的抵触情绪,这充分反映了“红星”符号已经成为战士心中的革命象征。在此后的革命战争时期,中国共产党领导下的政权和武装所设立的勋章、奖章、纪念章中都可以找到“红旗”“红星”符号,可见“红旗”“红星”符号在中国革命中的重要象征意义。

“红旗”和“红星”在中央苏区时期还衍生出了新的本土含义。在1928年至1930年间,由于敌军的不断“围剿”,不少人在“看到敌强我弱的斗争形势以及井冈山的艰苦环境,心里产生许多疑虑。”[6]提出了“红旗到底能打多久”的疑问,针对这种悲观的革命情绪,迫切需要从思想政治方面进行回应,时任中央委员、红四军前委书记的毛泽东写出了著名的《星星之火,可以燎原》一文,在文中毛泽东分析了革命局势,批判了革命的悲观情绪,指出“‘星火燎原’的话,正是时局发展的适当的描写。只要看一看许多地方工人罢工、农民暴动、士兵哗变、学生罢课的发展,就知道这个‘星星之火’,距‘燎原’的时期,毫无疑义地是不远了。”[7]这不仅坚定了革命者对革命事业的信心,也对革命精神进行了系统性的诠释。中央苏区时期设立的“红旗勋章”“红星奖章”则作为对“红旗到底能打多久”疑问的回应,以“红旗”“红星”的造物形式承载了“星星之火,可以燎原”的含义。

(二)受苏联勋章造型的影响

“土地革命战争时期,人民军队颁发奖章、纪念章处于起步阶段,军章的样式是从苏联学习借鉴而来的。”[8]苏联作为世界上第一个社会主义国家,其设计的勋章、奖章对中国共产党、人民军队和新中国功勋荣誉表彰类造物产生过重大的影响,例如在1928年制造的广州起义纪念章和红军攻打捷胜镇胜利纪念章等,都是脱胎于苏联徽章和图案。中央苏区时期共青团中央曾作出《关于红军中青年工作的决议》,其中有关于“运用各种方式发动革命竞赛,制定‘列宁’式的奖章、奖旗,鼓励优胜者”[9]的决议,这里的“列宁”式实际上就是指仿造苏联模式来制定功勋荣誉表彰类造物。

苏联在1918年和1930年就分别设立了“红旗勋章”(图3)和“红星勋章”(图4)。中央苏区时期的“红旗勋章”和“红星奖章”中出现的“红旗”和“红星”,其主要是参考苏联“红旗勋章”和“红星勋章”,体现出强烈的革命色彩。早在1918年,新生的苏俄就讨论设立新的勋章来奖励苏俄红军战士,同年9月16日苏俄正式设立“红旗勋章”,用以奖励“为革命和工农政府做出勇敢和无私贡献的人员”。苏俄“红旗勋章”为银质镀金,形状大致呈圆形,勋章上方有一面飘扬的红旗,上面用俄文写着“Пролетариивсехстран,соединяйтесь!(全世界无产阶级联合起来)”,白色珐琅处底部红旗的旗杆和火炬相交叉,还有步枪刺刀、锤子和犁,勋章中心处为红色珐琅五角星,中央还有镰刀和锤子交叉,外圈环绕着月桂枝,勋章两侧为橡树叶花环,花环前铭牌“РСФСР(俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国)”字样的俄文缩写,背面刻有造币厂字样和勋章编号。1922年,苏俄与其他加盟共和国组成苏联。1924年8月1日,为了改变苏联各加盟共和国勋章样式不统一的情况,苏联决定设立统一的“红旗勋章”,以苏俄“红旗勋章”的设计样式为基础,只将勋章花环前的铭牌换成“СССР(苏维埃社会主义共和国联盟)”。中央苏区时期“红旗勋章”与苏联“红旗勋章”从造型来看存在一定联系,首先两者都呈圆形的大致形态,其次两者所用元素如“红旗”、五角星、镰刀、锤子和口号等元素也基本一致,因此可以认为中央苏区时期“红旗勋章”主要脱胎于苏联“红旗勋章”。1930年,苏联设立的“红星勋章”,为五角星型,五角均有红色珐琅,正面有一块马蹄形焊接银盖,中心处有一名手持步枪身穿军大衣的苏联红军战士,马蹄形外圈有俄文“Пролетариивсех стран,соединяйтесь!(全世界无产阶级联合起来)”,下方条幅上为俄文缩写“СССР(苏维埃社会主义共和国联盟)”,最下方还有镰刀和锤子交叉,背面刻有造币厂字样和勋章编号。中央苏区时期“红星奖章”主要面向广大红军指战员,授奖面较广,其名字和造型也脱胎于苏联“红星勋章”,在此基础之上有所发展并分出级别。

图3 苏联“红旗勋章”

图4 苏联“红星勋章”

(三)中央苏区技术条件和环境的影响

中央苏区技术条件的发展状态也影响了“红旗勋章”和“红星奖章”造物特征。以赣南、闽西地区为主的中央苏区交通闭塞,是一个长期以农业为主的区域,除一些小手工业外基本没有现代化工业。世界很多国家的勋章和奖章大多为其造币厂制造,中央苏区时期的“红旗勋章”和“红星奖章”也不例外。中央苏区于1931年11月成立中央造币厂,由于中央苏区被敌人封锁,制造环境十分困难,只能用简单工具徒手雕刻模具,再用机器冲压而成,因此手工感极强。“红旗勋章”和“红星奖章”是中央苏区红色文化的重要表达,不仅准确反映了中央苏区革命政权的意识形态,还体现出中央苏区时期金属工艺美术的制造水平。“政治宣传通过文化宣传展开,运用具象的图形描绘,画面寓意明显,主题极为突出,形式版面特殊,革命斗争意识强烈,追求一种直接明了和易懂易记的视觉效果,是本土化设计艺术的典型形式。”[10]“红旗勋章”和“红星奖章”中并没有使用苏联象征胜利的橡树叶和月桂枝,而是选用了麦穗和稻穗作为中国主要农作物的代表,这不仅体现出中国本土符号,还表现了中央苏区所在的赣南、闽西地区的主要农耕情况,同时也是广大农民的代表,还有代表军人的步枪和代表工人的齿轮,这些符号共同组成了具有中国自身特色的功勋荣誉表彰类造物。尽管当时生活条件艰苦,制作相对简陋,但“红旗勋章”和“红星奖章”还是遵循着朴素的美学标准,取得了良好的视觉效果,这是对中央苏区时期革命精神的强烈表达,有效地激发红军指战员的战斗热情,是巩固无产阶级政权的有益探索,体现了造物与革命的有机统一。

三、中央苏区时期“红旗勋章”和“红星奖章”造物价值与传承

1934年10月由于反“围剿”作战的失利,红军被迫放弃中央苏区开始战略转移。长征期间“红旗勋章”和“红星奖章”继续发挥作用,在强渡乌江、突破腊子口等重要战斗中授予有功人员,激励了全军的士气。之后由于制造机器没有带出而抗日战争又起,因此“红旗勋章”和“红星奖章”并没有延续下来,但其造物特征对后来的中国共产党、人民军队和新中国功勋荣誉表彰类造物的影响力还是非常巨大的。

(一)中央苏区时期“红旗勋章”和“红星奖章”造物价值

造物是“运用一定的物质材料,凭借一定的技术手段,创造出具有实用性、审美性的物质产品。”[11]中央苏区时期设立的“红旗勋章”和“红星奖章”是中国共产党、人民军队乃至新中国功勋荣誉表彰制度的一次伟大尝试和预演,通过这种独特的造物来传播革命思想、壮大革命力量,增强人民军队的荣誉感。因此,“红旗勋章”和“红星奖章”的造物特征必定受到物质与精神的双重影响,即它们的感性存在与意识形态的有机统一、功能性与审美性的有机统一、符号隐喻与价值取向的有机统一。所以“红旗勋章”和“红星奖章”具有核心、审美、功能、社会等诸多价值。

从造物的核心价值来说,“红旗勋章”和“红星奖章”是在阶级斗争中应运而生,被深深打上了无产阶级的革命烙印,“坚持以精神奖励为主,物质奖励为辅的原则,一方面是由我军的性质、宗旨所决定的。我军是无产阶级的人民军队,全心全意为人民服务是我军的唯一宗旨。”[12]其本质是对旧世界的反对与批判,具有揭示更深层次的战斗性与革命性的意义,因而形成了自身的造物艺术特色。

从造物的审美价值出发,“红旗勋章”和“红星奖章”均为放射式构图,“红旗勋章”呈现向图形中心集中的趋势,这样使视觉中心集中于“红旗”之上,而“红星奖章”虽然中心的元素符号对称,但其十个星芒则表现出由中心向四周扩散的动感,以此来达到民主化、大众化的要求,其以“红色”为色彩意象来代表革命、斗争和浪漫,从此“红色”意象始终贯穿于整个新民主主义革命时期;纵观中央苏区时期的设计艺术,都以“红旗”“红星”等符号作为主要象征,也反映出这一时期造物叙事和语言的匮乏与不足,造物主体必须服从于中央苏区严酷的斗争环境,很难有自由发挥的空间。同时,“红旗勋章”和“红星奖章”的几何化造型符合批量化生产需要。

从造物的功能价值来讲,“红旗勋章”和“红星奖章”均为中央苏区时期功勋荣誉表彰类造物,其具有明确的造物功能指向,即为政治军事斗争服务,体现服务于人民群众、服务于革命斗争。“红旗勋章”“红星奖章”“以愉悦的、审美的形式来吸引人,从而使意识形态从快感嵌入身体,符号的象征和暗喻塑造着不同的身份,阶级意识形态得以产生。”[13]例如“全世界的无产阶级联合起来”这一振聋发聩的口号体现在中央苏区的功勋荣誉表彰类造物之上,正是将阶级意识嵌入获得者“身体”,使其对自身的阶级属性能够明确认知,而“红旗”和“红星”等革命象征符号则不断暗示获得者对革命、党、人民的忠诚。

从造物的社会价值看,“红旗勋章”和“红星奖章”有限地满足了红军、人民群众对荣誉的需求,虽然是模仿苏联勋章所造,但在造物过程中不自觉地融入了红军、人民群众所熟悉的赣南和闽西文化,更加容易被接纳。从功勋荣誉表彰职能看,“红旗勋章”和“红星奖章”激励了广大红军指战员奋勇保卫中央苏区,通过审美来达到潜移默化的认同甚至激赏的作用,形成价值与力量的象征,使被授予者勇往直前再立新功,未被授予者也渴望立功以期待被授予,“起到了团结教育群众,揭露黑暗、唤醒民众的重要作用,反映了苏区美术为大众服务的意义和价值”[14]。进而使广大红军指战员和苏区人民群众得到人生观、价值观、世界观的提升与跃迁。

(二)奠定了中国共产党、人民军队、新中国功勋荣誉表彰类造物的基本方向

“原封不动将革命时期起核心作用的革命党或革命团体使用的旗帜,定为国旗或国徽并不多见,而且所有的革命不可能采用一种固定的旗帜。但革命成功后成立的政府对正式的国旗大多采用固定的象征革命意义与正当性的图案、色彩。”[15]“红旗勋章”所呈现出的“红旗”既不是正式党旗也非军旗,而是具有象征性意义的符号,它不仅为后来的党旗、国旗、军旗设计奠定了基础,也出现在后来的功勋荣誉表彰类造物之上。1949年6月,中国人民革命军事委员会命令规定了人民解放军军旗样式为红底缀金黄色的五角星及“八一”字样,军徽为镶有金黄色边的五角红星、中嵌金黄色“八一”两字,代表了党对军队的绝对领导;1949年9月,全国政协第一届全体会议通过决议“中华人民共和国的国旗为红色五星旗”。而“红星奖章”所体现出的“红星”也作为中国共产党、人民军队和新中国的主要红色符号流传了下来,在抗战时期和解放战争期间所颁发的一系列功勋荣誉表彰类造物当中,“红星”经常出现,并成为人民解放军的标志之一。

“建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度,是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理制度和治理能力现代化的必然要求,是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强中国特色社会主义事业凝聚力和感召力的重要手段。”[16]在新中国功勋荣誉表彰制度逐渐走向成熟的过程中,中央苏区时期设立的“红旗勋章”“红星奖章”由于其特殊地位,为之后的勋章、奖章和纪念章设计提供了造物垂范和理论依据。在全面抗战至新中国成立初期,中国共产党领导的军事武装相继又将“红旗”“红星”作为其功勋荣誉表彰类造物的主要符号,例如在抗战时期晋察冀军区大功奖章和解放东北过程中所设立的英雄奖章、勇敢奖章、模范奖章、艰苦奋斗奖章等,其中,最为明显的莫过于在新中国成立前后为纪念解放战争的局部解放所设立的“解放系列”纪念章(图5),这一系列包括解放东北、解放华北、解放华中南、解放西北、解放西南、解放西藏纪念章,纪念章均以“红旗”作为纪念章的主要符号,其中解放东北、解放西南、解放西藏纪念章中均有“红星”符号。

图5 从左至右依次为:解放东北、解放华北、解放华中南、解放西北、解放西南、解放西藏纪念章

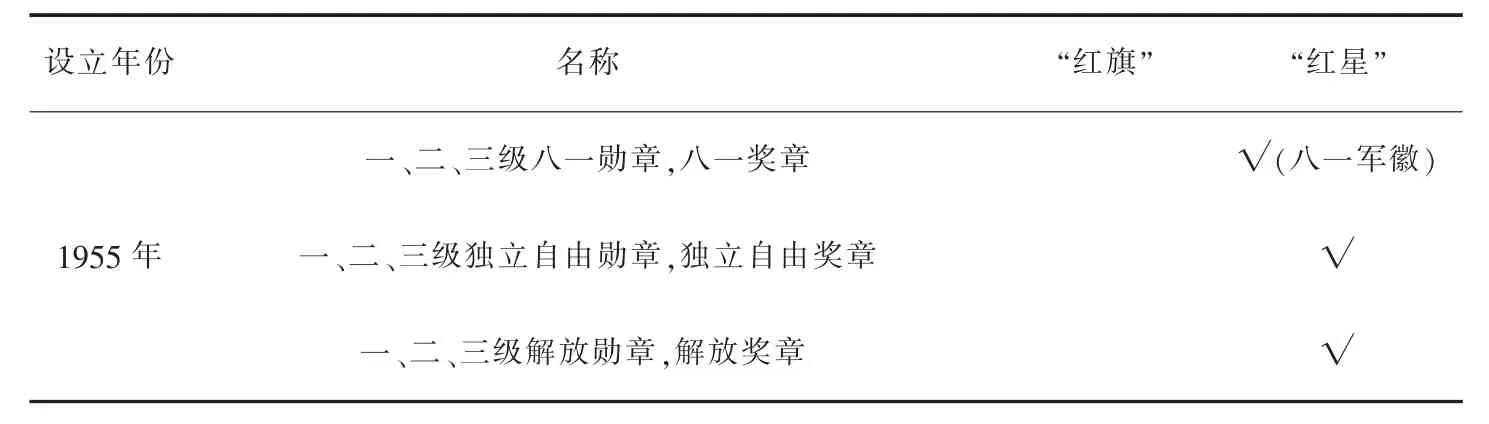

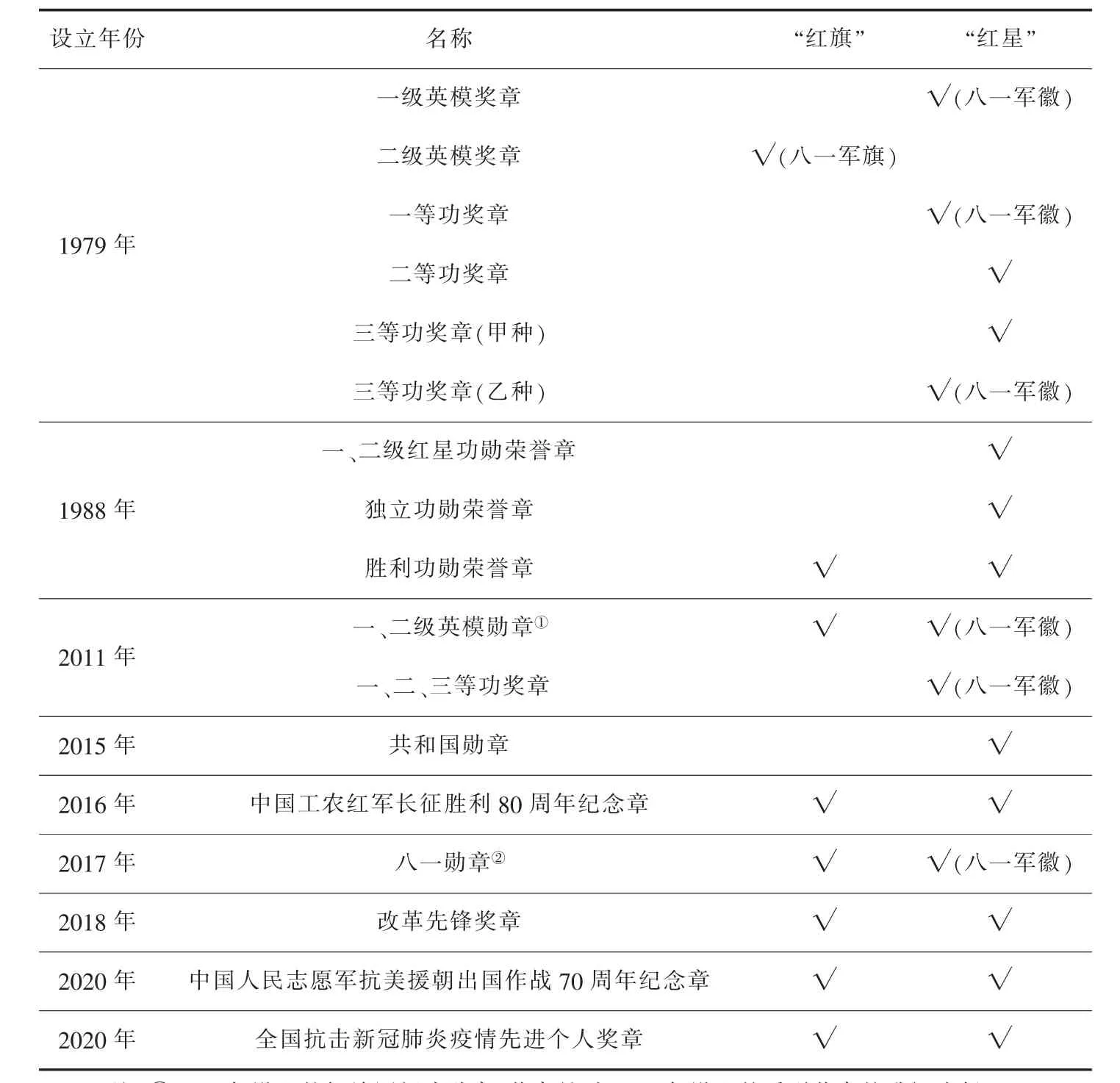

由于历史原因,新中国勋章、奖章的设计制度不足,各时期造型联系较弱,但唯独将“红旗”和“红星”符号传承了下来,这追根溯源都是受中央苏区时期“红旗勋章”“红星奖章”的影响。在新中国成立后设立的“55式”勋章、奖章及众多纪念章中都含有“红旗”“红星”符号(表1)。进入新时期,“79式”系列奖章,三大功勋荣誉章和2011年重新设计的解放军新式勋章、奖章以及一些纪念章也都含有“红旗”“红星”符号。例如在1988年由中央军委设立的一、二级“红星功勋荣誉章”(图6),该章一级授予“1937年7月6日以前入伍或参加革命工作,并在1965年5月21日以前曾被授予少将以上军衔,或曾任省、部级以上领导职务的军队离休干部;二级授予1937年7月6日以前入伍或参加革命工作,并在1965年5月21日以前曾被授予大校以下军衔或未被授予军衔的军队离休干部,包括这期间曾被授予少将以上军衔或曾任省、部级以上领导职务,但1965年5月22日以后受降职、降级或撤职处分的军队离休干部”[17]。一、二级“红星功勋荣誉章”以“红星”作为主要符号,“红星”外还有一圈“星火”代表“星火燎原”,这体现了对中央苏区时期“红星奖章”的借鉴。再如2016年由中共中央、中央军委设立的“中国工农红军长征胜利80周年纪念章”(图7),该纪念章授予在1937年7月6日(含)之前参加革命工作的、健在的红军老战士和老同志。其主体造型为红军时期的“八角帽”,章体中心为“红星”符号,这与中央苏区时期“红星奖章”有一定的借鉴和契合,其象征长征的光辉历程、伟大意义和崇高精神。章体上部有多面“红旗”,这对中央苏区“红旗勋章”也有一定的参考,其象征参加长征的红一方面军、红二方面军、红四方面军和红二十五军,以及坚守在原苏区等地的红军游击队。这些充分体现了对中央苏区时期“红旗勋章”“红星奖章”的传承与借鉴,并丰富了“红旗”“红星”符号在新时期精神文化内涵。

表1 新中国成立后中共中央、国务院、中央军委设立的主要勋章、奖章、纪念章采用“红旗”和“红星”情况

表1(续) 新中国成立后中共中央、国务院、中央军委设立的主要勋章、奖章、纪念章采用“红旗”和“红星”情况

图6 一、二级红星功勋荣誉章

图7 中国工农红军长征胜利80周年纪念章

(三)挖掘“红旗勋章”和“红星奖章”价值的当代意义

“正所谓‘器以载道,物以传情’,器物不仅仅是物体,还融合了制造者的创意、设计和文化理念,也具有媒介功能,可传递文化信息,对话自然,建构人文精神。”[18]2016年,国家文物局会同有关部门和革命文物资源丰富的各级行政区划单位,就如何加强革命文物资源保护的措施与方法进行了探讨,许多省市文博部门随后成立革命文物处,并结合重大事件时间节点开展革命文物征集与保护、推广革命文物展览,形成舆论合力,使红色文化教育普及常态化。各地方将本地红色文化资源作为地方发展的名片,这也成为保护革命文物,发扬红色精神的重要载体。“从中国社会的政权结构特点来讲,‘器以载道’是传达政治观念、社会秩序和道德伦理的有效途径。”[19]而中央苏区时期的“红旗勋章”和“红星奖章”是通过人民群众的、革命的造物来表达革命叙事,不仅利用“荣誉的”“令人愉悦的”“审美的”方式来吸引人,而且其蕴含的红色精神为红色文化建构提供了实物基础,成为文化自信的有机组成部分。“红旗勋章”和“红星奖章”的造物特征与文化内涵正是源于对共产主义的坚定信仰和对中华传统文化的自信。

“要把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好。”[20]《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》指出,要着眼于大局观念不断深化挖掘革命文物的价值,在全面整体保护的基础上突出社会效益,强化教育传播职能,活化革命文物的传承与转化,与各类文旅产业建设、乡村振兴、教育引导和社会发展结合起来。因此,追溯中央苏区时期的“红旗勋章”和“红星奖章”造物源流,“既可以很好地理解革命文艺内容与形式的关系,把握这种艺术创作规律,为艺术创作提供有益参考,更可以真切体会苏区时期革命艺术的爱国爱民精神、创造精神与艰苦朴素的革命精神。”[21]同时,又可以应用于红色文化传承与实践,这样使革命文物的保护利用成果惠及人民群众,为社会主义文化建设提供了向上的发展空间,为党和人民群众坚守初心、夺取更伟大的胜利筑牢思想根基。

四、结 论

“红旗勋章”和“红星奖章”作为中央苏区时期功勋荣誉表彰制度的主要载体和表现形式,其造物特征是政治制度、意识形态、民族文化等的集中体现。其作为革命年代的造物,是中央苏区意识形态和生产生活的真实写照。作为一种功勋荣誉表彰的制度性安排,其设立对健全中央苏区的政治制度、维护中央苏区的军事安全、保卫中央苏区的革命果实、宣扬中央苏区的政治主张都有着重要的意义。2021年正值中央苏区创建暨中华苏维埃共和国临时中央政府成立90周年,又适逢建党百年,在这一时间节点对中央苏区时期设立的“红旗勋章”和“红星奖章”进行造物溯源和艺术特征研究,补齐了中国功勋荣誉表彰类造物研究缺失的一环,有助于厘清这一时期功勋荣誉表彰类造物的艺术价值和造物特征,展现革命文物的红色文化基因和思想政治内涵,成为红色文化的有机组成部分。虽然由于军事斗争失利和国内形势的变化,“红旗勋章”和“红星奖章”并未继续制作、授予和颁发,但其表征与内蕴却一直激励着中国革命继续前行。对“红旗勋章”和“红星奖章”造物特征的溯源,除为研究中央苏区提供新的视角外,还为社会力量开发革命文物体系、文旅公共空间营造和文化创意产业开发提供了符号嫁接、衍生、融合、再造的手段,为红色文化构建提供了话语支持,让红色文化成为可以日常感知和触碰的、真正深入人民群众的美好生活需要。