平南王的佛经捐印与广州佛教

——广东省立中山图书馆藏《南藏》牌记研究

秦洪芳

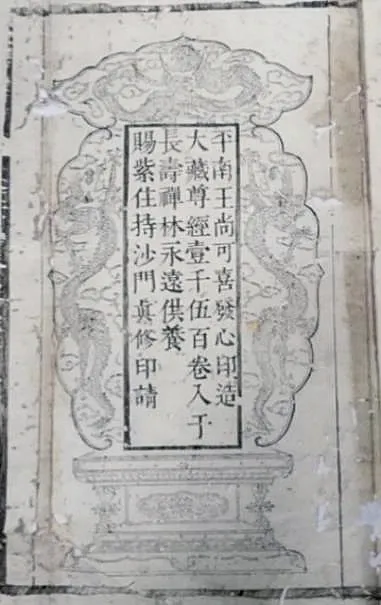

笔者在整理广东省立中山图书馆馆藏大型未编佛经文献《南藏》过程中,发现一批清平南王尚可喜施印的佛经,上有大量“长寿禅林大藏尊经”字样印章以及相关牌记,其牌记上刻:“平南王尚可喜发心印造大藏尊经壹千伍佰卷,入于长寿禅林永远供养,赐紫住持沙门真修印请。”(如图)

以往学界对平南王尚可喜研究多涉及政治、经济、宗族等领域,而有关平南王捐印佛经之事,却从未见诸史料,尚未有研究者关注。为此,笔者不揣浅陋,拟以此牌记为切入点,对平南王捐印佛经之史实的背景、动机和对广州乃至岭南地区佛教的影响等方面作初步的探讨和思考。

一、平南王与佛教

(一)尚可喜其人

尚可喜(1604-1676),字元吉,号震阳,辽东人。年少即随父兄从军效忠明朝抗击后金,成为明朝将领,后升为明辽东广鹿岛副将,在明朝抵抗后金的战斗中立下了汗马功劳。后因受东江总兵沈世魁之加害,被迫降后金,即后来的清朝。尚可喜自归顺后金后,南征北战,屡建奇功,备受器重,不断封官进爵。初封恭顺王,顺治六年(1649)改封平南王,受命南征广东,继而发生了震惊中外的广州“庚寅之劫”。广州城陷后,尚可喜作为清廷册封的异姓藩王坐镇广东26年,直至康熙十五年(1676)十月去世。

(二)平南王捐印佛经的背景

明末清初,中国社会经历了大明帝国的瓦解到大清帝国建立,民族矛盾、阶级矛盾和社会矛盾错综复杂,社会剧烈动荡。作为岭南政治文化中心的广州,也历经战乱,民不聊生,劫后余生的民众极其希望社会稳定,渴望获得精神慰藉和保护。新朝统治者为笼络民心,稳固清廷统治秩序,急需一种强大的精神力量作为工具。在这种历史背景下,有着悠久历史和传统的佛教就自然而然地成为统治者和广大民众共同的精神依赖,其发展和不断壮大成为历史的必然趋势,也为佛教发展和兴盛培养了有利的土壤和条件。

同时,清初帝王崇尚佛教,也为佛教的传播和发展提供了强有力的政治支持。亲政后的顺治皇帝笃信佛教到了十分迷恋的地步,先后多次延请高僧大德入京说法,顺治皇帝自己甚至还想净发出家,最终被人劝止。这些无疑极大鼓励了佛教在全国范围内的发展和兴盛,对清初意识形态的导向和影响是极其深远的。至康熙朝,继续沿袭崇佛风尚。康熙帝六下江南,凡至名山大寺,往往书赐匾额;还将隐迹山林的高僧引入京师,吸收大批亡明士人,[1]以维护和巩固清朝统治。尚可喜作为广东藩王,为了自身利益和家族的命运与未来,在信仰上与清室保持高度一致。如果说其怀有政治目的,也无可厚非。

另外,印度佛教传入中国,广州是“西来初地”,岭南也因此被称为滨海法窟,佛教源远流长。明清易代之际,遗民逃禅成风,出现了“胜朝遗老半为僧”的特殊社会现象。大量遗民士大夫逃禅,极大地推动了佛教的重振,使得广州乃至岭南佛教发展出现了继唐宋以后的又一次高潮。以岭南遗民的精神领袖、曹洞宗第三十四代传人天然和尚为例,其座下的法众,有进士、举人、诸生,以及隐士和布衣等。[2]很多遗民本身具有极高的文化素养,有的在出家之前已经接触了佛学,因此,清初的岭南佛门便具有与前代不同的精神面貌,佛门总体文化水平普遍提高。[3]同时,众多遁入佛门的遗民为寻求自身保护和佛门发展的需要,有意结交权贵和地方势力。而当权者也希望借助这些遗民的威望和影响力提高和巩固自身统治地位。作为新朝的显贵,平南王自然也不例外,积极与遗民交往,多次礼请高僧问道,还捐资兴修庵寺,给自己蒙上“大檀越”的面纱。这种相互依赖的关系在平南王统治广东的二十多年里一直存在,并发挥着举足轻重的作用。

(三)平南王捐资修建寺庵兴办佛事

作为清初广东最重要的地方官僚,为确立和维护自身统治地位以扩大影响力,尚可喜不遗余力地资助修建佛教寺院。据广东各种地方史料记载,尚可喜坐镇广州时捐资兴建的寺院有:顺治十年(1653),请函罡和尚主持广州府番禺县雷峰海云寺,并对海云寺加以扩建,捐铸释迦如来鎏金佛一尊。顺治九年,在小北门外原驻营地建太平庵,内塑佛像,并铸造铁钟一口,今保存在广州博物馆。顺治十一年,尚可喜又偕靖南王耿继茂及属下官员捐资重建光孝寺大雄殿,平南王施银五百两。顺治十二年,平南王大力扩建海幢寺,将其修葺扩充,并礼请著名和尚空隐到此说法。顺治十七年,延请鼎湖山庆云寺禅师至府衙问道。康熙三年(1664),自捐王俸修建大佛寺,名为“祝禧佑国”。大佛寺规模宏大,完全依照京师官庙制式,后成为广州“五大丛林”之一。康熙五年,捐建海幢寺大雄宝殿和天王殿。[4]上行下效,在尚可喜的影响下,各级地方官员纷纷效仿捐资修建佛寺,使广州佛教寺院大发展,尚佛之风日盛。

康熙四年(1665),尚可喜为其第十三女出家修佛,不仅为她建檀度庵,甚至向朝廷申请荣典,朝廷赐号“自悟大师”,并赐紫袈裟。据民国20年(1931)刻《番禺县续志》卷四十一云:檀度庵在清泉街。尚可喜有子23人,女17人。其第十三女生即茹素礼佛,睹诸兄之横恣,忧患成疾,力恳为尼。尚可喜选宫婢十人为侍者,建此庵为其静室。法名“自悟”,人称“王姑姑”。[5]尚可喜之女出家修佛,虽不能与普通民女出家相提并论,但其行为客观上对清初广州地区的佛教发展起到了一定的推动作用,同时说明平南王尚佛对家族产生了深刻影响。

广州另一座著名的尼姑庵无着庵也是在这一时期创建的。无着庵始建于清康熙六年(1667),由明末高僧天然和尚之妹、一代名尼来机大师募资创建,坐落于广州小南门外(今德政中路丽水坊),历时十一年,至康熙十七年落成。据庵碑所载,用白银3.58多万两,建成殿堂、楼阁、放生池、僧房30多间,颇具规模,为广州著名尼众道场。该庵注重救济收住贫苦无居的妇孺百姓,也成为清初广州女性遗民的庇护所。虽然至今尚无发现平南王捐助无着庵的相关资料,但也正是广州处在平南王大建佛教寺院高潮背景下,才得以顺利募建。因此,客观上,与尚可喜崇佛的行为以及推行的佛教政策有着密切的关系。

二、平南王与捐印佛经

(一)捐印佛经基本情况

据笔者统计,广东省立中山图书馆馆藏佛经《南藏》共9000多册,一万多卷,其中刻有平南王尚可喜捐印牌记的卷册占三分之一左右,其中包括部分副本。除部分卷册因破损严重无法统计外,品相较好的卷册包括:大般若波罗蜜多经六百卷、大宝积经一百二十卷、不空羂索神变真言经三十卷、大方等大集贤护经五卷、佛说一向出生菩萨经一卷、大哀经八卷、大悲经五卷、大方广佛华严经六十卷、度世品经六卷、受持七佛名号所生功德经一卷、无尽意菩萨经四卷、诸佛要集经二卷、文殊师利宝藏陀罗尼经一卷、大集须弥藏经二卷、佛说梵志頞波罗延问种尊经一卷、月灯三昧经一卷、说无垢称经六卷、佛说陀罗尼集经十三卷、放光般若波罗蜜经三十卷,共计19部、896卷。这些佛经皆以千字文为单位,每一函末册出现上述之平南王捐印的牌记。依牌记内容所云,平南王施印佛经应为1500卷,因为年代久远和战乱以及其他原因,造成部分损毁或散失,目前馆藏所见并不完整。

(二)捐印时间和动机

尚可喜捐印佛经《南藏》的时间,牌记中并未显示。依据资料推测应发生在康熙初年。据史料记载,长寿寺原名“长寿庵”,明万历三十四年(1606)由广东巡按御史沈正隆为其母所建,至清康熙初年已经没落。康熙二年(1663),大汕和尚游历到广州。由于他学识广博,善交士绅名贵,得到平南王的垂青和支持,又赶上广东各地重建寺庙的风潮,广东省藩库便拨款由大汕担任主持重建长寿庵,改名为“长寿寺”。重修后的长寿寺声名日益显赫,也成为当时广州上流社会聚会的重要场所。据此可以推测,尚可喜捐印此批佛经之举也应该发生在这一时期。

捐印佛经行动不仅满足了平南王向民众传达敬佛尚佛的心迹,又能实现流芳千古的愿望,还可以抚慰其内心极大的负罪感。而长寿寺接受权高位尊的平南王馈赠佛经是寺院莫大的荣耀,自然而然地提高了佛寺声誉和在佛门中的地位,使长寿寺更加声名远扬,成为五大丛林之一,辉煌的日子持续了很多年。后来大汕和尚因赴越南讲经弘法,参与海外贸易牟利,并撰写《海外纪事》而招惹祸端,长寿寺因此被查抄而走向没落。直至清光绪年间被彻底拆毁,长寿寺痕迹全无。至于当年平南王捐印馈赠长寿寺的佛经是如何来到光孝寺,是长寿寺遭拆毁时有人保护直接转移到光孝寺,还是中间经历过其他寺院收存而后辗转到光孝寺,这些情况目前尚无史料说明。只有广东省立中山图书馆“馆志”中记载,民国15年(1926),光孝寺移交一批明代佛经给广东省立图书馆。其他更详细可靠的历史真相有待将来发现。

此外,关于平南王崇尚佛法的动机,历来是个复杂而有争议的问题,正如其曲折复杂的个人经历。笔者以为,也许尚可喜降清出于被逼无奈,但毕竟“大节有亏”的事实和 “贰臣”的身份,始终是尚可喜内心挥之不去的阴影,毕竟“忠孝节义”的儒家情怀尚未泯灭。对于有着家国之仇却不得已委身并效忠于清廷的平南王而言,“庚寅之劫”所带来的的负罪感和心理压力一直是无法消除的痛。这种矛盾和复杂的心理使得尚可喜备受煎熬,极其需要一种强大的精神力量来支撑和加以抚慰,以支持其貌似强大的权势和统治地位。因此,除不遗余力地捐建扩建寺院、大肆兴办佛事外,捐印佛经也是此种目的和动机的一种寄托和体现。对尚可喜而言,佛法可能成为适时的精神寄托,为其所依赖和崇敬。这样既可以将陷城之功归于佛力庇佑,使其残暴屠戮行为合法化以掩盖内心的不安和无力,同时希望借助佛法的力量平复民众的抵触和反抗情绪,使民众甘心臣服,以达到稳固藩王的统治,实现称霸广东的最终目的。

三、平南王崇佛对广州乃至岭南佛教的影响

广州的佛教发展,在岭南佛教史上具有重要地位。在尚可喜坐镇广东的二十多年时间里,广州的佛教事业有所复苏并进一步发展。这固然与明末清初特殊的历史背景有关,但更大程度上取决于平南王崇尚佛法,力推有利于佛教发展兴盛的政策。如果说唐宋两代是中国佛教发展的鼎盛阶段,那么,在平南王统治时期广州乃至广东佛教也可称为佛教史上“回光返照”的历史时期。无论当权者对佛教的管理和支持,还是佛教自身寻求发展的模式,以及各种社会力量对佛教的参与和接受程度,以及佛教和其他宗教及民间信仰之间的关系,都为佛教的复兴创造了有利的社会条件。

因此,在治理广东二十多年间,尚可喜奉佛崇教,施财建寺,修建庙宇,捐印佛经赠与长寿禅林保存,流传至今。尚可喜制造了广州“庚寅之劫”,统治广东时期有过种种横征暴敛,但其捐印佛经,对整理佛教历史文献,保存佛经遗产,是具有积极意义的。

注释:

[1] 杨鹤书:《明清之际广州佛教管窥》[J]。《岭南文史》,1998年第3期第50-53页。

[2][3][5] 蔡鸿生著:《清初岭南佛门事略》[M]。广州:广东高等教育出版社,第7页,1997。

[4] 何韶颖:《清代广州佛教寺院与城市生活》[D]。华南理工大学出版社,2012。