核心力量训练发展小学田径运动员身体素质的研究

王珺 张鑫潞

(济南市技师学院基础部 山东 济南 250115)

小学阶段田径训练是学生全面发展身体素质基础阶段,是促进各项运动技能形成的关键时期。目前,核心力量训练虽然在很多运动项目得到运用实践,但在小学田径训练中尚未得到推广与运用。在查阅文献资料中发现,大部分研究主要是探讨核心力量训练对发展高水平运动员和青少年运动员专项技术的,研究小学田径训练中应用核心力量训练模式却很少。所以本文采用文献资料法、问卷调查法、实验法和数理统计法研究方法,将济南市历城盖佳学校20名(11-13岁)田经运动员随机分为实验组10人和对照组10人,两组男女分别各5人,采用传统力量训练方法和简单易行核心力量训练方法,通过对实验前后五项身体素质指标数据进行对比与分析,探索核心力量训练对发展运动员身体素质和运动成绩的作用,从而打开小学田径训练新视角,为一线体育老师提供训练方面的基本思路与方法,为小学田径运动训练提供实践指导。

1、研究对象

以小学田径运动员为实验对象,进行为期12周的传统力量训练与核心力量训练实验性研究,以核心力量训练发展小学田径运动员身体素质的训练效果为研究对象。

2、研究方法

2.1、文献资料法

根据本研究需要,通过山东师范大学图书馆、CNKI、谷歌学者和中国知网等渠道获取相关领域的图书与文献资料,进行整理、归纳、分析和总结,方便研究时获取所需。

2.2、问卷调查法

本问卷调查对象是济南市历城区从事小学田径训练的30名体育教师,目的是深入了解核心力量在小学训练开展和应用状况。邀请了8位专家学者对问卷进行有效评价,评价结果表明问卷设计符合研究要求。采用了“重测法”检验问卷的信度,分析得出两次问卷相关系数R=0.876(P<0.05),呈显著性相关水平,表明问卷信度较高,符合调查研究要求。

2.3、实验法

(1)实验步骤。

将实验对象随机分配为两组,进行为期12周训练,每周进行3次练习,每次训练时长30±10min,记录实验前后成绩数据,为核心力量训练的研究提供真实有效保障。

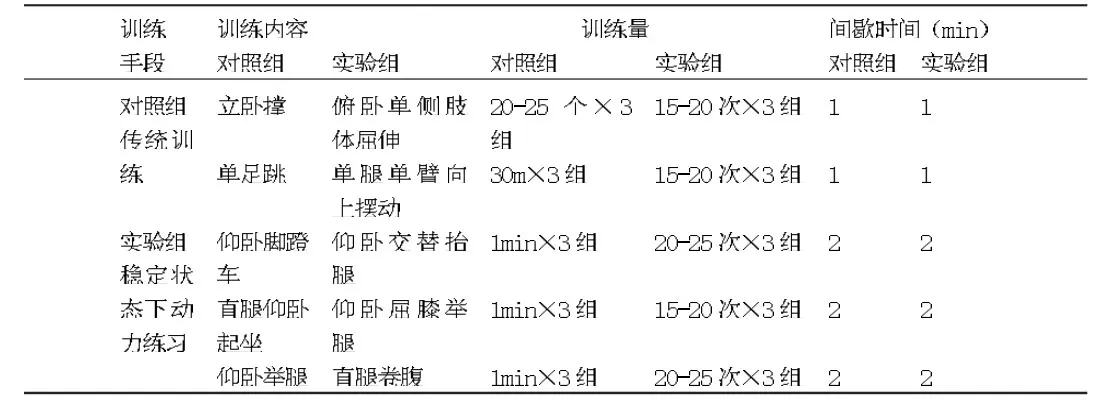

(2)实验训练内容设计说明。

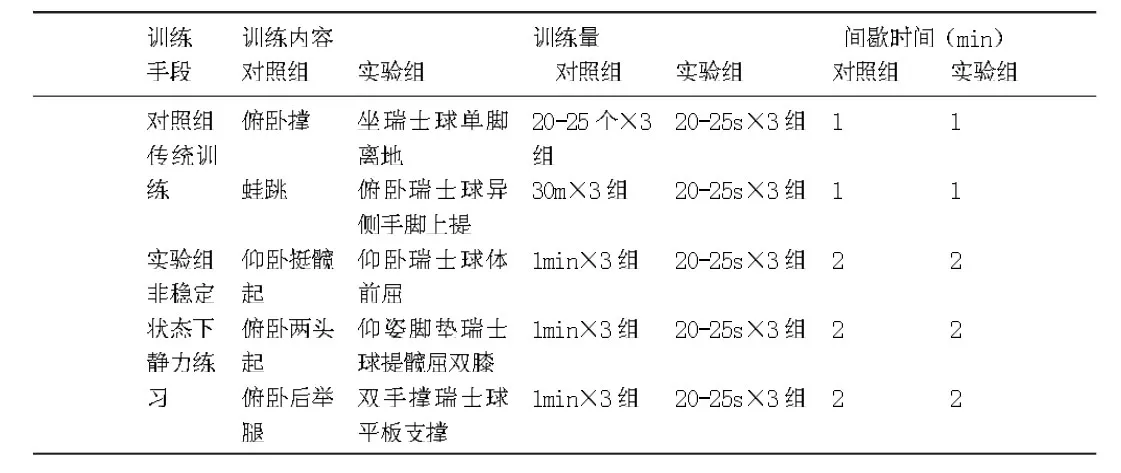

根据小学田径运动员训练原则以及身体素质发展的规律和特点,此阶段应对他们应进行科学系统的指导,循序渐进地训练,主要强调运动员在训练中完成动作的规范性,要以多次数、中小强度进行训练。由于小学田径运动员每次训练时长达90±10min,两组运动员在训练课前60±10min的训练内容是相同的,只是在身体素质练习时的30±10min分开进行。两组运动员分别采取不同训练内容和手段。对照组传统训练运用循环训练法和重复训练法等方法,实验组核心力量训练运用循环练习法和间歇练习法相结合训练方法,具体训练内容如下表1、2、3、4所示。

表1 第一阶段(1-3周)实验组和对照组训练内容

表2 第二阶段(4-6周)实验组和对照组训练内容

表3 第三阶段(7-9周)实验组和对照组训练内容

表4 第四阶段(10-12周)实验组和对照组训练内容

2.4、数理统计法

运用Excel 2016和SPSS 21.0软件对比赛数据进行整理归纳和统计分析。

3、研究结果与分析

3.1、调查问卷统计结果

(1)体育教师对核心力量训练了解和认识程度。

实践调查可知,对核心力量训练熟悉体育老师仅占13%,大多数体育老师是不了解和不太了解,仅有20%老师认为核心力量训练起到作用很大。由于体育老师对核心力量了解和熟悉程度不够,这是导致核心力量训练在小学田径训练不能得到推广与应用原因之一。

(2)适合反映小学田径运动员身体素质评价指标调查。

为了研究需要,通过统计30名体育老师对运动员测试身体素质指标的筛选结果,在查阅相关文献资料基础上,结合平时训练经验,选择了50m跑、立定跳远、50m×8折返跑、前抛实心球以及闭目鹤立作为评价小学田径运动员身体素质指标。这5项身体素质指标反映了运动员的速度、爆发力、耐力、灵敏性、稳定性和平衡性。通过对这5项身体素质指标实验前后的成绩变化程度,以此判断核心力量训练在小学田径训练中的可行性。

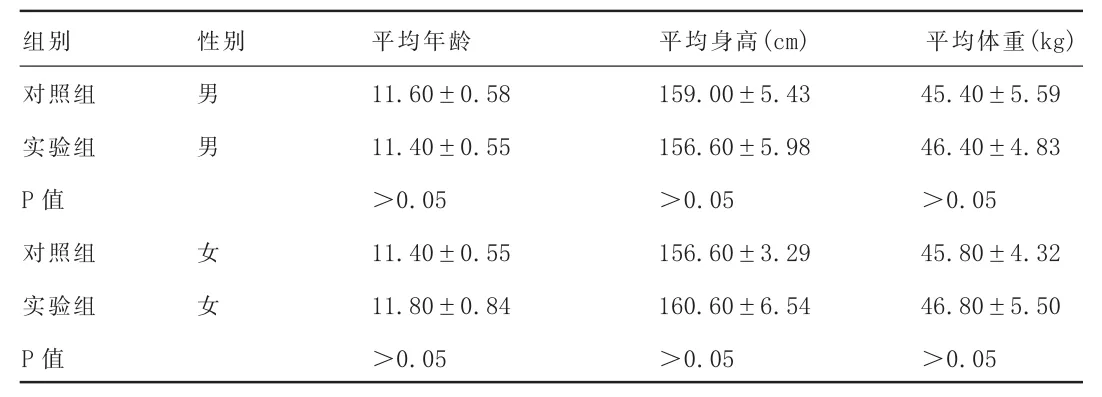

3.2、实验对象基本情况

实验前对两组实验对象的年龄、身高和体重基本身体情况统计分析,进行差异性检验,结果显示P>0.05,如表5所示,表明两实验对象身体基本情况不存在显著差异,说明两组实验对象可进行对比实验。

表5 实验对象基本情况对比分析表

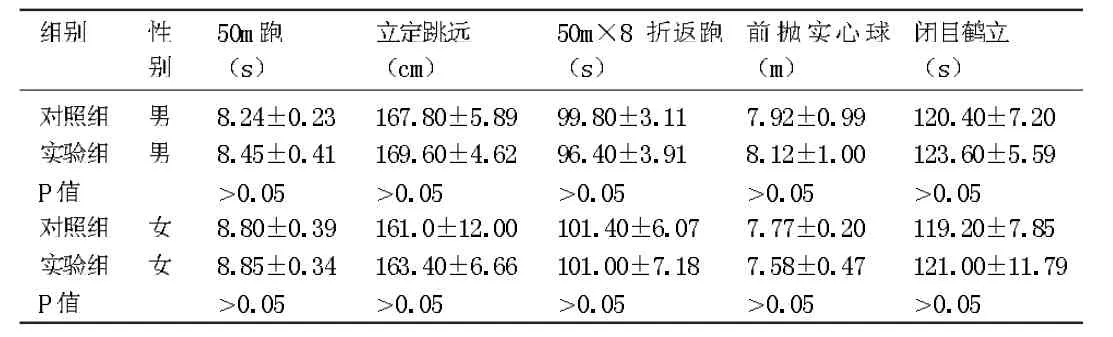

3.3、实验前实验对象身体素质指标测试结果

为了保证实验数据的真实性和有效性,严格按照测试的规则和方法,实验前对两组运动员五项身体素质指标进行差异性检验,得出P>0.05,可见五项身体素质指标不存在统计学上显著性差异,意味着两组实验数据基本处于同一水平,可以进行实验性对比研究。

3.4、两种不同训练模式对各项身体素质指标变化的影响

从表6可以看出,经过12周的实验后,对照组和实验组五项身体素质指标均发生了显著性变化,发现核心力量训练对提高小学田径运动员的50m跑、立定跳远、50m×8折返跑、前抛实心球和闭目鹤立的成绩起到关键性的作用。

表6 实验前两组实验对象身体素质指标统计分析表

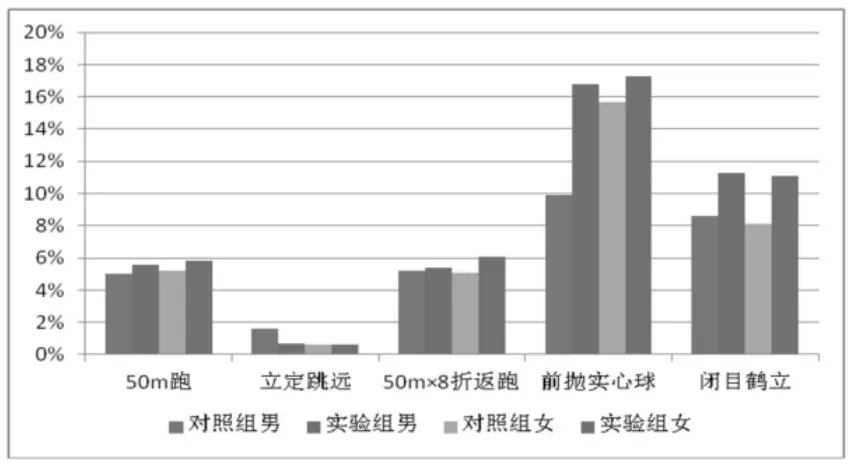

对比五项身体素质指标实验前后增长幅度,其中实验组男运动员前抛实心球成绩提高幅度最大,从实验前后数据变化幅度差看,经过核心力量训练后使运动员神经肌肉控制能力加强,促使核心肌群对上下肢力量的传导和整合的作用,使整个动作技术更加连贯和协调;其次,成绩变化幅度最大的是闭目鹤立,实验组借助了瑞士球训练器材,主要是利用瑞士球增加了更多不稳定性练习,多在不稳定状态下的练习会更好的提高身体平衡能力和控制能力,从而提高身体的协调性和稳定性;再次,实验后50m×8折返跑成绩的变化幅度相对较大,实验组采取核心力量训练,促使核心肌群维持整个跑动运动过程中良好运动姿势,最大化促进上下肢力量的传递和四肢协调用力,提高了肌肉工作效率。另外,核心力量训练对运动员50m跑成绩也是有一定作用的,实验组实施核心力量训练提高了运动员身体躯干的控制和平衡能力,提高了上下肢协调配合效率,促使运动能量消耗降到最低。核心力量训练对立定跳远成绩影响最小,导致此现象产生的原因可能是由于训练周期太短,适当加长训练的周期,将两种训练方法相结合,并对立定跳远所动用深层核心肌群进行着重训练,这样将会取得更好训练效果。

通过对五项身体素质指标实验前后变化幅度分析、比较和总结,得知核心区域力量在运动过程中占有重要地位,核心肌群在人体运动过程中起着承上启下的重要作用,它是上下肢力量传导动力链,能促进全身力量得到最大发挥,还能保持身体平衡性、协调性、灵敏性和稳定性,最大程度上减少能量的消耗。此外发现,在实验过程中,自从采用了核心力量训练手段,运动员训练积极性和兴趣性有了明显提高,他们能够及时规范完成各种练习,这也减少了运动损伤的发生几率。因此,作为基层体育教师必须认识到核心力量训练的重要性,根据各个年龄阶段学生特点进行核心力量训练,真正引入到小学体育课堂和体育训练中去。

图1 不同训练模式下各项身体素质的变化情况

4、结论

(1)调查研究中发现,一线体育教师对核心力量训练认识程度不够、实践研究很少,导致很少注重核心力量训练;

(2)经过12周实验后,对照组和实验组的五项身体素质指标成绩均有不同程度的提高,表明传统力量训练和核心力量训练都能有效地发展小学田径运动员的身体素质;

(3)12周的核心力量训练对立定跳远成绩影响最小,其原因可能是运动员没有很好运用核心腰部肌肉力量,没有做到全身协调用力。此外核心力量训练是一个长期的过程,短时间不能起到明显作用;

(4)经过12周两种不同模式训练后,对实验组和对照组五项身体素质指标的成绩进行独立样本T检验,两组都有显著性差异,但对比两种不同训练模式,发现采用核心力量训练对发展小学田径运动员身体素质影响效果更加明显;

(5)从运动员训练外部表现看,核心力量训练模式提高了运动员训练兴趣性和积极主动性,促进了训练质量的提高,同时减少了运动损伤的发生。