中国古代兵制之府兵制

一苇

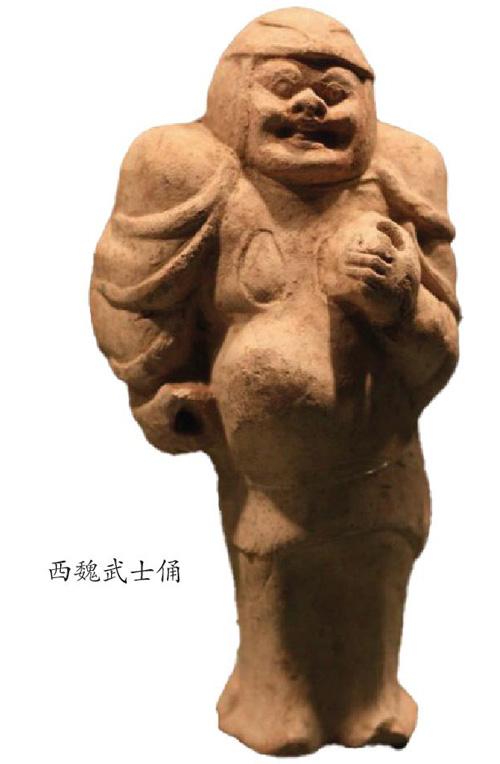

府兵制,中国古代兵制之一。该制度最重要的特点是兵农合一。府兵平时为耕种土地的农民,农隙训练,战时从军打仗。府兵参战武器和马匹自备,全国都有负责府兵选拔训练的折冲府。府兵制由西魏权臣宇文泰建于大统年间(535—551),历北周、隋至唐初期日趋完备,唐太宗时期达到鼎盛,唐玄宗天宝年间(742—755)停废,历时约200年。

在整个魏晋南北朝时代,民族矛盾和民族融合是一个永恒的话题。

可以说,近400年的魏晋南北朝,尤其是北方王朝,无不在面临着同一个问题——怎样解决民族矛盾,这也是摆在所有多民族王朝统治者面前的一道难题。

宇文泰为这道长期困扰历代统治者的难题交出了一份漂亮的答卷。

宇文泰深切知道,乱世的唯一生存之道,就是要拥有一支强有力的军队。因此,西魏王朝接下来的改革重心必须作出调整,必须由经济建设转向军事改革。

当时的西魏军队,存在着两个突出问题:一是,兵源不足;二是,战斗力弱。如果追根溯源的话,造成这两个问题的根本原因,还是民族矛盾。

事实上,西魏早期的军队,以鲜卑人为主,同时还有匈奴、敕勒、羌胡等民族,汉人很少,即便有也

是胡化的汉人。这样光靠胡人打仗,兵员自然是越打越少,而关中本就是汉人的地盘,根本没有足够的胡人兵员。

于是,西魏军事改革就这样提上了日程。

宇文泰所要实行的这套周礼改革,主要涉及两个方面:一是恢复六官制度,即天官(大冢宰)、地官(大司徒)、春官(大宗伯)、夏官(大司马)、秋官(大司寇)、冬官(大司空),以天官(大冢宰)为总;二是恢复六军制度,建立府兵。

第一个方面,主要是拉拢关陇地区的汉族豪强,让汉族士大夫看到,我们虽然是鲜卑人,但我们所要建立的是礼乐文明的国家,代表了汉文化的正统。值得一提的是,后来隋唐的三省六部制,即脱胎于此。

更为重要也更具深远影响的是第二个方面,即府兵制。

可以说,整个宇文泰时代乃至后来的北周时期,在所有的改革中,对后世影响最深远的,都莫过于这一条——府兵制的创建。

公元543年,西魏大统九年,也就是邙山之战后,宇文泰以西魏皇帝元宝炬的名义发布诏令——“广募关陇豪右,以增军旅”。

这是具有划时代意义的一刻,这道诏令的发布意味着,府兵制就此登上了历史的舞台。

这里所谓的“关陇豪右”,指的就是汉人兵员,分两类:一类是乡兵,即附属于汉族地主庄园的民间武装力量;另一类是有地的农民,家底相对殷实,赤贫的农民不算在内。

北朝长期以来,都流行“鲜卑为兵,汉人务农”的制度,因为军人社会地位高,所以只允许鲜卑族当兵,农民地位低,只让汉人去耕种。而府兵制出台之后,彻底改变了这一局面,只要是“有才力者”都可以当兵,直接从根本上扩大了兵源。

府兵也有很多优待政策,比如免除租调、免除赋税、免除徭役,更重要的是可以平时在家务农,有战事的时候,再参军入伍,十分灵活方便。

因此,历代评价府兵制,它最大的好处就是寓兵于农、兵农合一,也是它最显著的特点。对府兵来说,农忙时节耕种,农闲时节练兵,而且不需要缴纳赋税。而对国家而言,农事战事两不误,农业生产和军事动员两不误,既扩充了兵源,又提高了士兵的积极性。

如果说府兵制有什么缺点的话,那唯一的缺点就是有一定门槛。由于府兵参战所需要兵器、马匹等全部装备,都需要自己准备,就连往返路费都是自费的,因此府兵普遍家底比较殷实,都是有一定产业的自耕农、半自耕农或者小地主。

《木兰诗》中描述花木兰从军时,“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”,所描述的就是府兵制早期的真实历史。

有人或许会说,士兵把脑袋系在裤腰带上参军,国家却连一身装备都不给发,这还能有人为国家卖命吗?的确,表面上看确实蹊跷,但是如果你仔细回顾一下前面说到的对府兵的好处,以及战后国家会给士兵按军功授予田地,你可能就会明白了。

“耕者有其田”,这是两千年来中国农民的梦想,农民获得了土地也就获得了生命,可以说,土地是古代封建社会的第一资源。

当然,府兵制的推行和当时的社会大背景也密切相关。自西晋永嘉之乱以来,大量农民流离失所,人民苦于战乱,人口锐减,赤地千里。很多土地都成了无主之地,最后收归国有,而种地的农民却很少,于是,从北魏孝文帝时代开始,中国诞生了一种新的土地制度——均田制。

府兵制这一制度得以推行,就和均田制密不可分,二者相辅相成,缺一不可。

宇文泰在草创府兵制时,其核心是六军制,这也是《周礼》中的军制,是恢复周礼的一项重要内容。宇文泰在六军的基础上加以改造,最终形成了八柱国体系。

西魏府兵制的顶端就是八柱国、十二大将军,这也是整个西魏王朝军政高层。

八柱国:宇文泰、元欣(皇室)、李虎(李渊祖父)、李弼(李密曾祖父)、于谨、赵贵、独孤信、侯莫陈崇。

十二大将军:元育、元赞、元廓、达奚武、侯莫陈顺、宇文导、宇文贵、李远、豆卢宁、贺兰祥、杨忠(杨坚父亲)、王雄。

鲜卑人曾经设立了鲜卑八部来管理自己的国家,每一部都设立一个“八部大人”,由“八部大人”来统领各部族。而宇文泰所创建的八柱国,无疑就是照搬的这一鲜卑旧俗。

在这八个柱国中,宇文泰的地位是超脱于这个组织结构的,因为宇文泰是实际上的国家首脑。还有一位柱国,是皇室元欣,当时就连西魏皇帝都只是个摆设,这个皇室就更是个摆设了,所以也只是挂个虚名。这样的话,实际的柱国只有6个人,也就是六柱国,每个柱国统领一军,这就是六军。

而在每个柱国之下,又设立了两个大将军,合起来就是十二大将军,一个大将军之下,又设立了两个开府,合起来就是二十四开府,二十四开府各领一军,组成二十四军。很明顯,这是一个以2为倍数的等比数列,一个很简单的乘法运算。

这就形成了一个金字塔的结构,金字塔从上向下依次是:皇帝、宇文泰、八柱国、十二大将军、二十四开府。

而这个金字塔结构,本质上是一套自上而下的军事组织结构,自上而下有严密的统属关系。

其中,八柱国是仅次于宇文泰最富声望的人物,他们原本是军事统帅,只负责打仗,被设立为柱国之后,就上升成了政治贵族。也就意味着他们是出将入相的,既参与军事,又参与政治。威望军功以及地位稍次一点的,便是十二大将军,杨坚的父亲杨忠就是十二大将军之一,同样也有特殊的政治地位。

从横向的角度来看,这一措施不仅满足了各个将领的政治野心,同时又把将军的军权予以分割,又可以彼此相互牵制,一箭三雕。如同把一块蛋糕,平均切6份,分别赐给6个柱国,每个人不多不少,都有份儿。

从纵向的角度来看,这严密的上下级统属关系,很多都是靠血缘和联姻组织在一起的,不仅是上下级,而且还是亲属,是捆绑在一起的,所带来的就是一荣俱荣,一损俱损。

这样,宇文泰不仅可以最大限度地掌握最高军事权力,达到政治军事上的集权,同时可以最大限度地发挥各级将领的主观能动性,让他们在战场上燃起建功的欲望之火。同时还配备了一些辅助鼓励措施,诸如赐姓、改郡望、分田。

宇文泰为了安抚高层鲜卑将领,以及解决军队内部的民族矛盾,便推行起一套“鲜卑化运动”。

最主要的变革就是改姓。很多鲜卑族人在北魏时期改了汉姓,宇文泰规定,全部恢复鲜卑族姓,就连皇帝本人,也从“元”姓改回了“拓跋”姓。而那些汉人,全部改为鲜卑姓。如此一来,既满足了鲜卑将领的需求,又化解了军队内部的胡汉矛盾。

著名国学大师钱穆先生在《国史大纲》中讲到宇文泰的府兵制时,最后一句说“将来中国全盛时期之再临,即奠基于此”。这里的“全盛时期”所指就是隋唐。由此,府兵制的历史重要性可见一斑。

而由八柱国体系所确立的这一军事贵族集团,近代学界将其称为“关陇贵族集团”,隋唐两代帝王以及无数王侯将相,都来源于此。

(摘自现代出版社《盛世的序曲:南北朝的最后五十年》 )