中巴经济走廊研究的现状与发展趋势

李青丽

(喀什大学 图书馆,新疆 喀什 844006)

中巴经济走廊是李克强总理2013 年5 月访问巴基斯坦时提出的,中国和巴基斯坦共建“中巴经济走廊”,起点在喀什,终点在巴基斯坦瓜达尔港,全长3000 公里,北接“丝路经济带”、南连“21 世纪海丝之路”,是一条包括公路、铁路、油气和光缆通道在内的贸易走廊。[1]中巴经济走廊研究至今已经历了6 年。这6 年来,中巴经济走廊受到了国内学者的广泛关注和研究。笔者身处喀什,喀什大学成立有“中巴经济走廊研究院”,撰写此文,旨在研究2013 年至2019年来中巴经济走廊研究的现状、规律,更好地展示中巴经济走廊研究的发展脉络和学术前沿,以期为以后的研究提供有意义的参考和启示。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

研究文献来源于中国知网(以下简称CNKI),在CNKI 期刊分类下的高级检索中,以“中巴经济走廊”为主题,并将文献发表年限设置为2013 年至2019 年,文献检索截止日期为2019 年9 月17 日,共检索到1003 篇文献,剔除报纸会议等非学术性文献资料,最终筛选出有效文献701 篇,导出格式为Refwoorks 并重新命名,作为研究样本。

(二)研究方法

基于文献计量学,运用陈超美博士开发的CiteSpace 5.1.R8(32-bit)可视化软件进行分析,将时间跨度(Time Slicing)设置为2013-2019年,时间切片(Years Per Slice)设置为1 年。

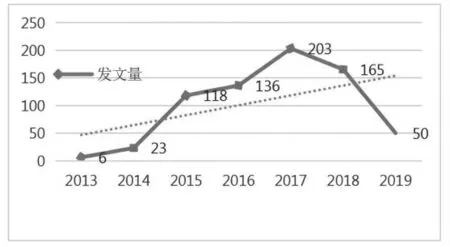

(三)发文量

从图1 可以看出,2013 年在我国提出中巴经济走廊这一理念后,这一研究呈现起步、萌芽状态,2014 年发文量增加至23 篇,至2015年大幅直线上升至118 篇,2016 年继续增加,到2017 年达到研究文献量的最高峰203 篇。2018 年有所回落,到2019 年研究呈现饱和状态——50 篇,预测在2020 年研究文献会达到一个新的峰值。

图1 2013—2019 年中巴经济走廊研究文献年度趋势

二、发文机构及合作网络分析

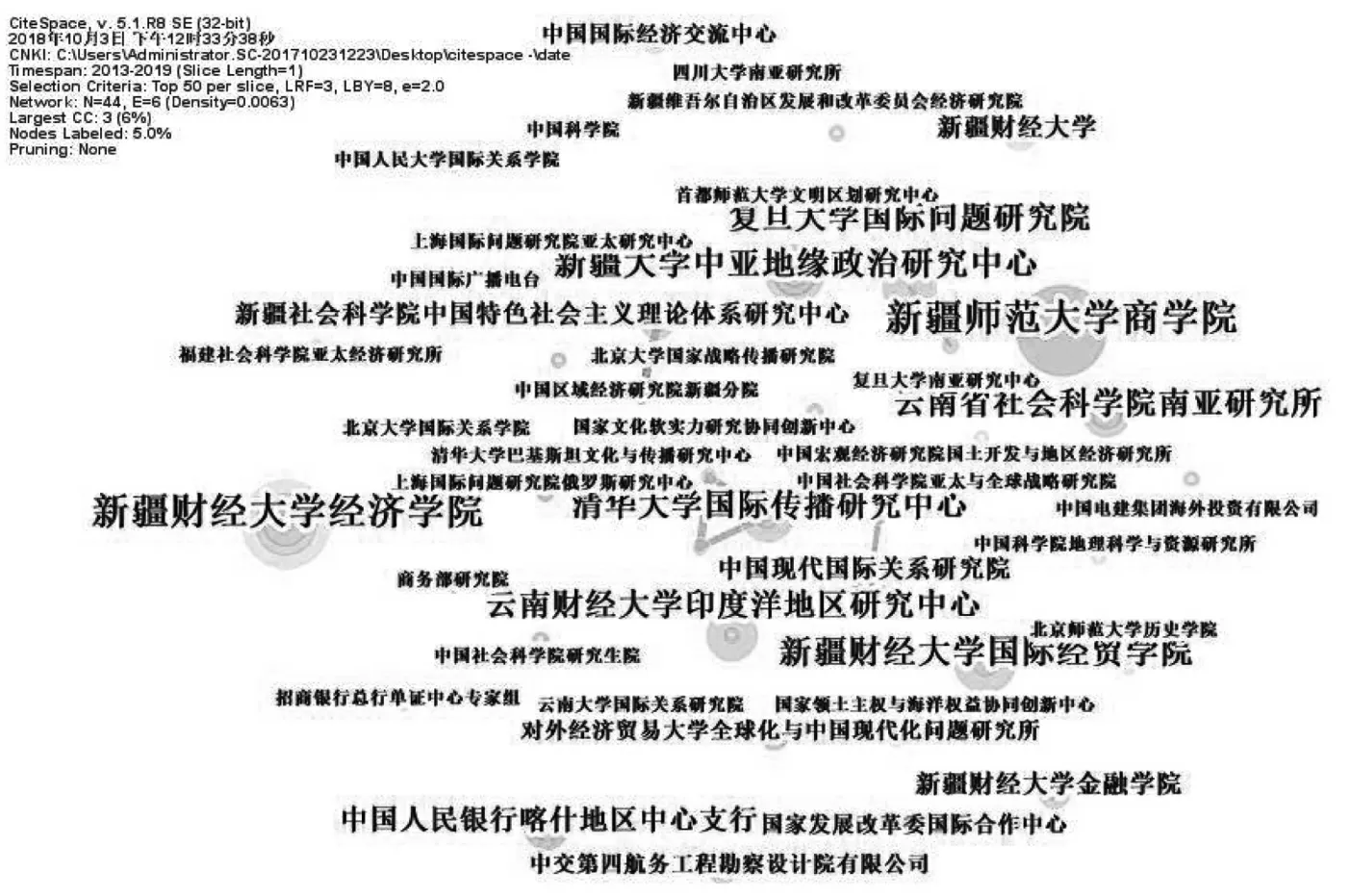

选取2013-2019 年CNKI 的文献,设置时间切片为1,数据处理抽取对象为top50,运行结果如图2,图中有44 个节点,6 条连线数量,图谱密度为0.0063,机构合作度不高。通过对发文作者的所在机构分析,从图2 可以看出中巴经济走廊研究的高产机构是新疆师范大学商学院、新疆财经大学经济学院和国际经贸学院、新疆大学中亚地缘政治研究中心、清华大学国际传播研究中心等,机构合作有待加强。

图2 中巴经济走廊研究机构知识图谱

表1 对过去的6 年发文量位居前15 名的机构进行统计,新疆财经大学经济学院发文10 篇,新疆师范大学商学院发文10 篇,新疆财经大学国际经贸学院发文7 篇,新疆大学中亚地缘政治研究中心发文7 篇,清华大学国际传播研究中心、云南财经大学印度洋地区研究中心、云南省社会科学院南亚研究所、复旦大学国际问题研究院发文6 篇,这些研究机构可以看作是中巴经济走廊研究的核心机构。

表1 发文作者所在研究机构(top50)统计

综合分析,我国中巴经济走廊研究机构呈现以下特征:

(1)机构之间合作度不高,联系不紧密。

(2)从图2 还可以看出,由于新疆和巴基斯坦接壤的地缘优势,新疆高等学校研究机构发文量大,专注度高,值得肯定。

(3)研究机构多在高校,其他的政府机构比如金融、交通、公路、物流等相关部门的研究较少,不利于中巴经济走廊研究的深入开展。

三、作者分析

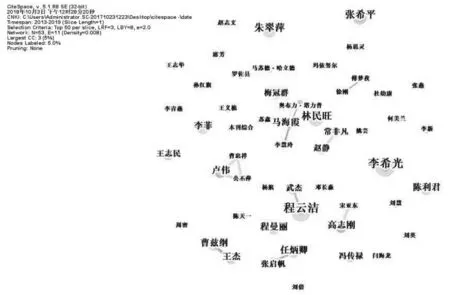

(一)作者合作分析

图3 中53 个节点,11 条连线数量,图谱密度为0.008。从图3 可以看出,中巴经济走廊研究有53 个核心作者,11 个作者合作群。8个团体节点,其他为孤立节点,作者之间的合作极少。

图3 作者合作知识图谱

(二)核心作者分析

通过表2 可以看出,清华大学国际传播研究中心李希光发文7 篇,李希光是清华大学二级教授,博士生导师,国家文化软实力研究协同创新中心领军人,清华大学国际传播研究中心主任、清华大学巴基斯坦文化与传播研究中心主任、联合国教科文组织媒介素养与文明对话教席负责人。他在2016 年第1 期《经济导刊》上发表了《建设“一带一路”文明圈》中认为,按照“一带一路”的构想,中国既是一个中亚国家,也是一个印度洋国家。“一带一路”将把中国变为印度洋国家,中国将进入“两洋时代”,即太平洋和印度洋时代。[1]他的论文多是他本人深入巴基斯坦瓜达尔港等地实际调研研究出来的成果,很有学术价值。新疆财经大学国际经贸学院程云洁发文7 篇。程云洁教授是新疆普通高校人文社科重点研究基地特聘研究员、新疆财经大学中亚经贸研究院特聘研究员,研究方向是中国(新疆)与周边国家经贸问题,她的论文多是关注中巴两国农业合作、人文合作、农产品贸易发展和商品贸易的竞争性、互补性的问题的研究成果。[2][3][4][5]

表2 发文4 篇以上的核心作者

(三)高被引文献

通过查阅CNKI 中巴经济走廊研究的高被引文献情况,发现被引文献次数最高的是高志刚和张燕撰写的《中巴经济走廊建设中双边贸易潜力及效率研究——基于随机前沿引力模型分析》一文,发表在《财经科学》2015 年第11期上,最高被引70 次。文章分析了中巴贸易现状,选取了2008-2013 年15 个贸易伙伴相互变量分析,认为中巴应从贸易通道、制度安排、贸易环境等方面提高中巴贸易效率,挖掘潜力。其次是张超哲的《中巴经济走廊建设:机遇与挑战》一文,发表在《南亚研究季刊》2014 年第2 期上,被引50 次。

四、关键词共现与聚类分析

(一)关键词共现

通过关键词的网络共现分析,可以揭示中巴经济走廊研究的核心话题。

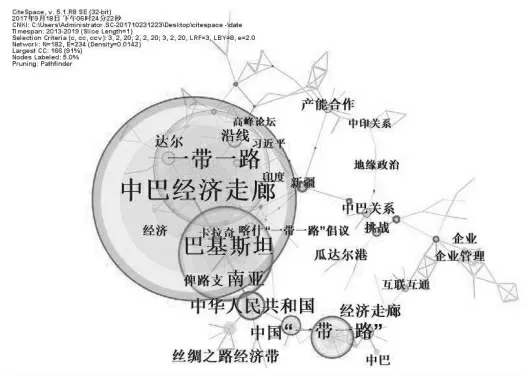

在Citespace 软件界面,阈值设为(3,2,20)、(2,2,20)(3,2,20),选择寻径算法剪裁(Pathfinder),运行该软件,并在Article Labeling设置中,Threshold 设置为10,图中节点为182个,连线数量为234 条,密度为0.0142。

从图4 可以看出,中巴经济走廊研究主要集中于22 个关键词,如“巴基斯坦”“南亚”“中国”“丝绸之路经济带”“中巴关系”“瓜达尔港”“产能合作”“企业管理”“新疆”“喀什”等,关键词的中心性多数为零点多,说明研究不够集中,还未形成体系。

图4 关键词共现图谱

从表3 可以看出,列举出的关键词多数是2015 年的,2016 年的关键词只有“挑战”,2017年、2018 年关键词不突出。

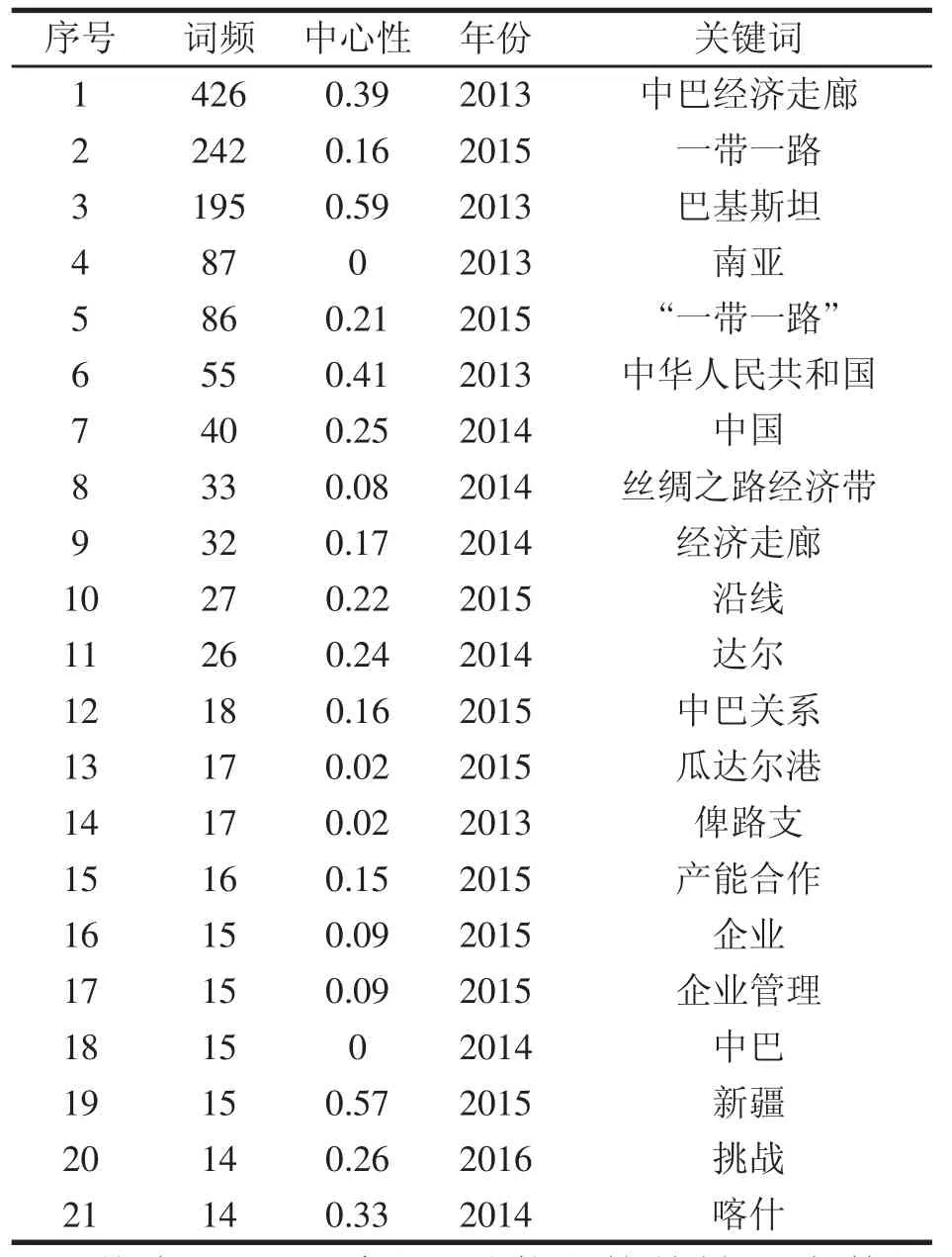

表3 关键词TOP21 词频统计

五、研究热点和前沿(聚类)分析

(一)研究热点

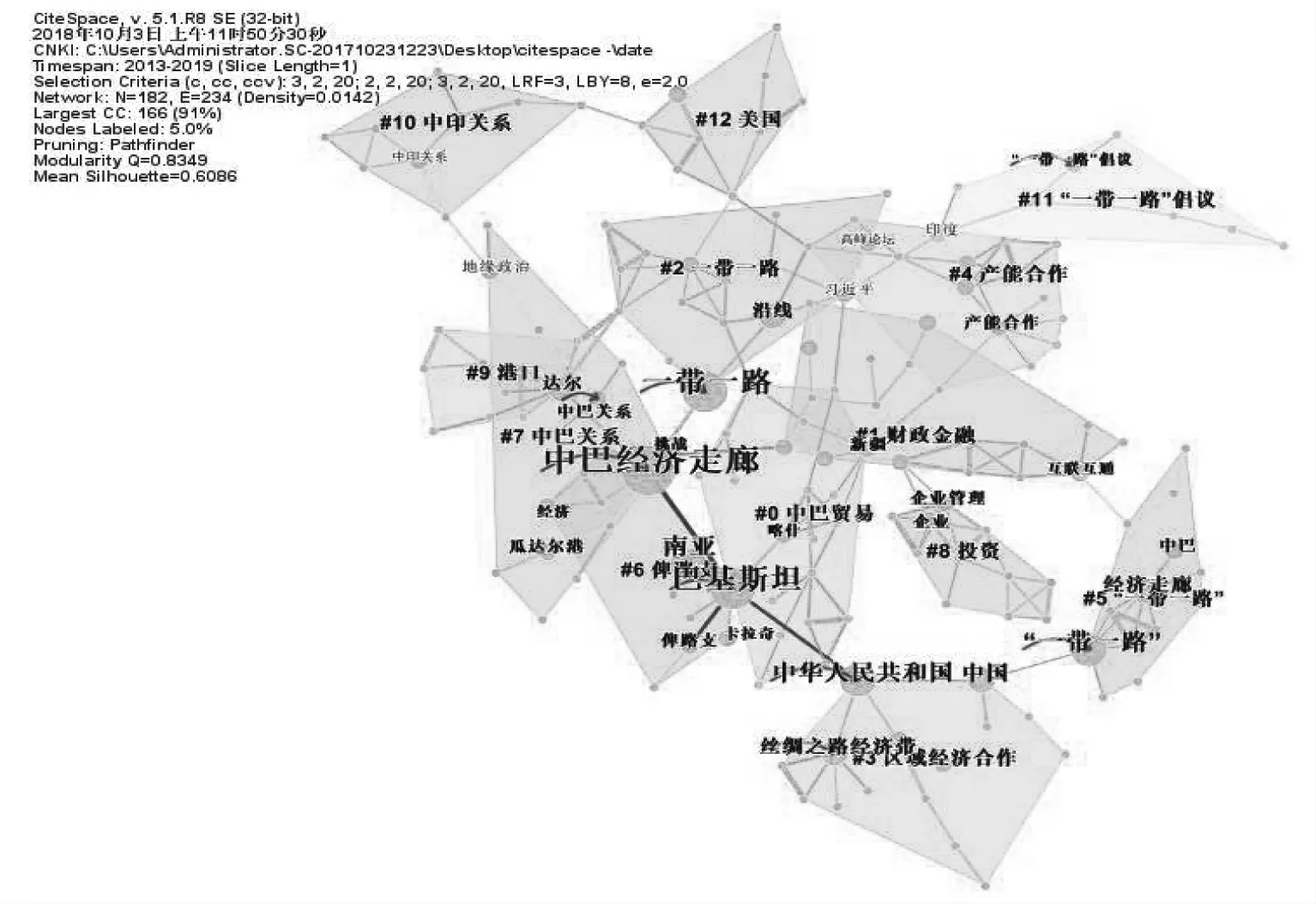

通过图5 可以看出中巴经济走廊研究的热门研究方向是12 个,中印关系、美国、一带一路、“一带一路”制度、产能合作、港口、中巴关系、财政金融、俾路支、中巴贸易、投资、区域经济合作。

图5 关键词聚类图

选取对数似然函数率(LLR)算法,当Q >0.3 时得到的网络社团结构是显著的,当该值大于0.5 时表示聚类结果是合理的,如图可知,Modularity Q 为 0.83,Mean Silhouette 为0.61,说明得出的图谱合理可用。

(二)研究前沿分析

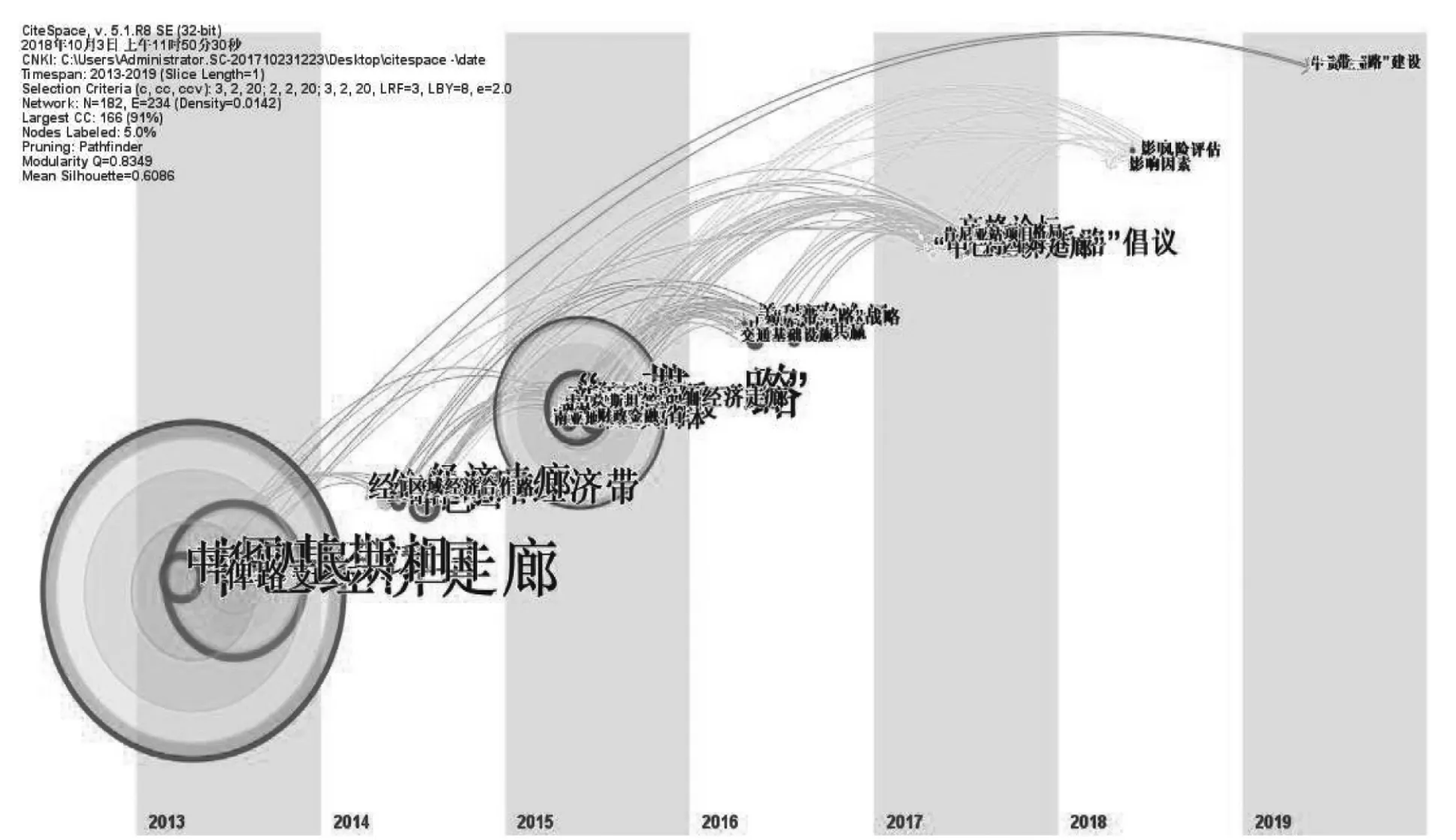

通过图6 可以了解到2013 年至2019 年每隔3 年中巴经济走廊研究关键词横向的变化情况。

图6 关键词共现网络图

(三)前沿时区图(Timezone)

前沿时区图能根据主题词出现的时间频次和知识基础,按照顺时模式绘制视图,可以直观展示不同年份关键词之间的传承关系。[6]

通过下页图7 可以看到中巴经济走廊研究的趋势,从最初2013 年的“中巴经济走廊”—“丝绸之路经济带”—“互联互通”—“一带一路”倡议—风险挑战—“一带一路”建设,这些词都是中巴经济走廊的前沿话题。

图7 前沿时区视图

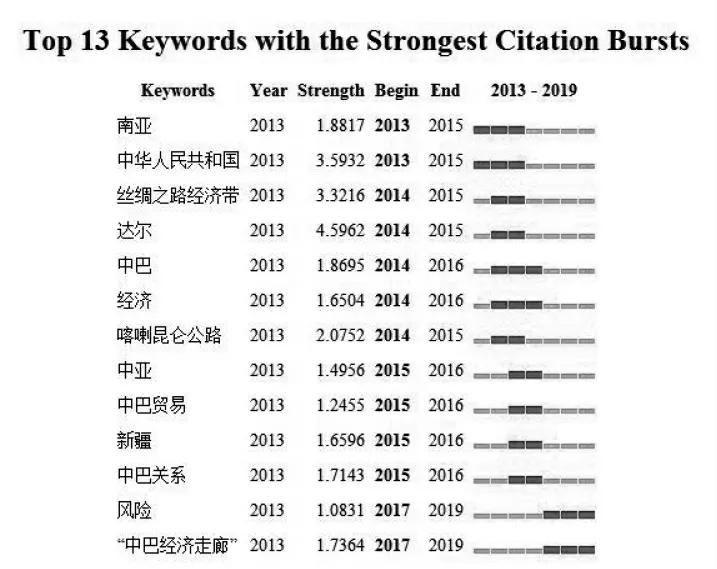

(四)突显词监测

由图8 可知,达尔(4.5962)、中华人民共和国(3.5932)、丝绸之路经济带(3.3216)占据了2015 年前的主要关键词。2015 年以后,“中巴关系”“中巴贸易”“风险”“中巴经济走廊”等成为主要的关键词。

图8 基于CiteSpace 的突显词列表

六、中巴经济走廊研究的主要代表性观点及发展趋势

(一)代表性观点

1.综述类

新疆社会科学院中国特色社会主义理论体系研究中心曹兹纲和中国区域经济研究所王杰对中巴经济走廊研究从战略意义、商贸物流、建设环境、基建与产能、地缘政治、金融和舆情舆论八个方面进行了研究述评。两位专家于2018 年第5 期《前沿》上发表了《中巴经济走廊研究现状、热点与趋势研判——基于CITESPACE 可视化软件的统计分析》。[7]

2.挑战与风险

张超哲的《中巴经济走廊建设:机遇与挑战》一文认为机遇是中巴双方政治合作意愿极大增强、地区格局调整、中国周边外交战略成效的榜样作用;挑战是中巴经济走廊建设方式未明确,巴方承接工程能力不足,俾路支省种族矛盾、教派冲突等。[8]

3.意义、进展与路径研究

喀什大学援疆教师梁振民在核心期刊《亚太经济》2018 年第5 期上发表了《中巴经济走廊建设:意义、进展与路径研究》,从地缘的角度分析中巴经济走廊建设意义和具备的优势、劣势和面临的机遇、挑战及两国合作项目的实施进展,提出了从中巴两国交流互访、融资、人才储备、环保、维护地区安全和国际合作等推进的路径。[9]

4.“一带一路”与新世界秩序

清华大学学者李希光认为:“一带一路”倡议包容其他文化和文明,构建一个理想的世界秩序。“一带一路”倡议目前包括65 个沿线国家,其中33 个是伊斯兰国家。[1]

(二)研究文献的发展趋势

1.优势分析

研究者普遍认为巴基斯坦优越的地理位置、丰富的矿产资源以及两国长期保持的政治上互信的亲密关系是中巴经济走廊建设的有利条件。[10]

2.劣势分析

巴基斯坦发展长期迟滞、交通运输网络落后、缺乏资金投入。[10]

3.风险研究

从地缘政治角度来看,印巴冲突、俾路支恐怖主义、巴基斯坦地方民主主义运动、阿富汗难民和中亚伊斯兰极端主义等。[11]

4.对策研究

辽宁大学王云磊在2019 年硕士论文中对走廊建设中存在的具体困难,涉及到的国内、国外政治、地理人文、经济发展、地缘环境等提出了具体对策。[12]

七、结语

本文利用可视化工具CiteSpace,对CNKI 数据库中2013 年至2019 年的中巴经济走廊研究文献数据进行分析,从发文机构及合作网络、作者合作分析、关键词聚类及研究热点等方面进行了分析,得出如下结论:当前研究文献发文量呈递增趋势,研究机构主要分布在东、南、西北部,新疆研究优势明显,获得国家级课题支助较多。但研究机构之间、研究学者之间、研究团队之间缺乏合作和联系,大多单兵作战,因此今后研究团队合作有待加强。根据中巴经济走廊研究的现状,提出以下建议:(1)取得国家社会科学的资金支持,设立中巴经济走廊专项研究资金,并逐年递增经费;(2)对于每一项关于中巴经济走廊经济、贸易、港口、能源等研究需细化研究,尤其注重有实际意义的具有可操作性的对策研究;(3)支持沿线的阿巴塔巴德大学、喀喇昆仑国际大学和喀什大学在科技创新、人才培养、学术成果交流的科学研究,助力中巴经济走廊建设;(4)对中巴经济走廊的今后研究的方向不再局限于机遇,挑战,外内部优势、劣势研究,可更多地对两国人民文化交流、金融、交通、贸易、经济、旅游等方面开展深入的学术研究,以推动本研究领域的深入发展。

——中巴建交七十周年主题推广曲