内地高校新疆少数民族大学生文化适应状况及其影响因素研究

徐百灵

(喀什大学 人文学院,新疆 喀什 844006)

为解决少数民族地区人口接受优质教育、推动少数民族地区经济发展问题,国家对少数民族地区采取教育政策倾斜,鼓励少数民族青少年学生到内地教育资源发达的省市接受优质教育,因而,新疆的各族青少年纷纷来到内地求学。但由于新疆少数民族在社会生活习惯、文化传统等方面与内地社会文化存在较大的差异,新疆少数民族大学生进入大学校园后,会面临文化的适应问题。无论是从人的个体发展,还是从社会稳定的角度来看,对在内地学习生活的新疆少数民族大学生的文化适应研究都非常紧迫和重要。

一、研究文献回顾

(一)文化适应与适应的传播管理

文化适应研究早在20 世纪40 年代就已经在西方开展起来,学者们从不同理论视角研究文化适应,出现了压力应对和文化学习两个新的理论视角。压力应对将文化适应看作是个体体验压力、采用策略或适宜的“处置”方法的过程;文化学习理论则认为文化适应是一个学习的过程,强调对个体进行适宜的干预策略,如进入新环境前的文化准备,到东道国以后的教育以及学习相关社会文化技能等。[1]53

古迪昆斯特(William B.Gudykunst)的焦虑与不确定性管理理论认为,当陌生人进入新环境时,由于不了解东道国的情况,在与东道国国民交流时,就会产生认知上的不确定和行为上的不知所措,因此会引起紧张不安和焦虑,导致文化休克。为了适应他文化,陌生人必需进行有效的传播,管理其焦虑和不确定性。[2]

在当下的网络传播环境中,社交媒体兼具大众传播和人际传播的特点,也是目前网民获得信息的重要渠道。我国已有学者从跨文化传播管理的视角,对跨文化个体在文化适应过程中的人际交往、社交媒体使用进行了研究,代表性的研究有:周玮的《跨文化传播视角下国际留学生的人际互动研究》(2015),安然、陈文超《移动社交媒介对留学生的社会支持研究》(2017)等。

(二)社会支持网络与文化适应

在文化适应的研究中非常关注社会支持网络对个体进入新环境后积极适应当地社会的重要性(Searle &Ward,1990)。[3]有少数研究认为,不管是主流社会的支持,还是原文化社会支持都有助于跨文化适应(Ward &Rana-Deuba,2000)。[4]如,一些针对留学生的研究发现,在校园里由同胞组成的学生团体可以给个体提供信息、情感和有形的以及智力性的帮助(CanchuLin,2006)。[5]当然,也有研究表明同胞圈子的群体化倾向是一把双刃剑,不但有正面效果也有副作用,[6]当个体在得到自己同胞支持的同时,也有可能降低他们与当地人交流的愿望,这种同胞圈子反而阻碍了个体对当地文化的学习适应。

(三)我国跨文化适应研究现状

我国的跨文化适应研究起步较晚,始于20世纪80 年代。其主要研究的方向也涵盖了国际上主流研究中的文化适应策略、文化适应阶段、压力应对以及心理健康等,研究方法也基本与国际主流研究相同。我国跨文化适应研究的对象一般包括旅居者、农民工、少数民族等。对少数民族的文化适应研究,其主要的研究视角侧重于从民族学、人类学、心理学和社会学等方面展开(张劲梅,2008;汤夺先,2012;张东辉、黄晶晶,2015;安洁、万明钢,2011;廖传景等,2013;胡叠泉,2016;吴日晖,2020;安娜,2020)。

而从传播学科的视角出发,对少数民族学生文化适应的研究成果相对就比较稀少,研究的对象主要集中在内地求学的藏族中学生,如《伴而不同:跨文化传播语境下内地西藏班(校)学生的同伴交往研究》。[7]针对新疆少数民族学生在内地的文化传播与适应研究的研究成果非常匮乏。因此,本论文试图从人际传播的角度出发,运用量化与质性研究结合的方法,去呈现和分析在内地求学的新疆少数民族大学生的文化适应情况。

二、研究设计

本研究中对新疆少数民族大学生的文化适应状况的描述包括教育环境的适应,气候、饮食及生活习俗适应,心理适应等三个方面。

(一)研究方法

1.问卷调查法

本研究投放线上问卷390 份,线下问卷300 份,剔除无效问卷26 份,共获得有效问卷664 份,问卷有效率96.2%。线上问卷主要在内地部分高校的少数民族学生工作QQ 群、少数民族学生交流QQ 群和微信群中发放;线下问卷则通过实地随机发放的方式在方便抽样的部分高校里进行发放。

通过问卷调查可以获得高度概括性的反映少数民族大学生总体状况的研究数据,再结合有代表性的个体样本的深度访谈、参与式观察来获得反映个体在具体文化适应情境下的材料。

2.深度访谈

通过深度访谈获得有效样本36 个,其中男生13 人,女生23 人;维吾尔族25 人、哈萨克族6 人、柯尔克孜族3 人、回族2 人。受访个体在内地上学时间从8 个月到12 年不等。

3.观察法

除此之外,本研究还进行了参与式观察,分别参与了一些少数民族同学在课余时的集体活动,旁听并观察其在公共课程的课堂学习和讨论活动中的表现情况。通过参与观察充分掌握了他们与当地同学老师学习互动方面的情况。

三、研究分析

(一)新疆少数民族大学生在内地适应的基本情况

1.性别、民族、年龄

在664 份样本中,男性212 人,占31.9%;女性452 人,占68.1%。维吾尔族493 人,占74.2%;哈萨克族95 人,占14.3%;回族22 人,占3.3%;蒙古族20 人,占3%;柯尔克孜族13 人,占2%;其他新疆少数民族共21 人,占3.2%。

样本年龄大多在18-25 岁(占比92.5%),26-30 岁的有34 人,占总数的5.1%;31 岁以上的14 人,占2.1%;18 岁以下的2 人。由于学习基础薄弱,再加上语言的障碍,大多数少数民族大学生在学习专业课程之前都要进行预科一年的基础学习,所以他们一般要比同年级的孩子大一到两岁。

2.受教育情况及生源地

受访者受教育程度中,本科层次的629 人占,94.7%;硕士研究生9 人占1.4%;博士研究生19 人,占2.9%;其他学历的人数占1%。来自民语言班的生源占3.3%,来自汉语言班的生源有29.5%,来自双语班的生源占30.5%,而从内地民族班考入的大学生最多,占总数的36.7%。另外,样本中有2.4%的人来自牧区,43.3%的人来自乡村,32.4%的来自县或县级市,21.9%的人来自省城或地级市。

3.来内地时长、国语水平状况

在以往的文化适应研究中认为,个体刚来到新环境时,一般会对周围的事物感到比较新奇,并有一定的热情面对新事物,一般来说这一时期会持续1-6 个月。但当个体经历了一些陌生环境中的困难后(如生活习惯的差异、新环境中与陌生人交往的困难等),会产生一定的焦虑、想家、不满甚至自卑等心理情绪。在一段时间后,个体逐渐熟悉当地环境,并且学会了新的生存技能,很多人会设法克服困难,解决生活中遇到的困难,而逐渐适应新的环境。本次调研中所获得的样本,基本上覆盖了个体从来到新环境到最终适应新环境这一过程中的所有情况。本研究中所获得的样本来内地时间长度分别为:1-6 个月的占6.5%,6-12 个月的占10.3%,1-2 年的占28.4%,3-5 年的占3.2%,6 年以上的占19.4%。

在语言掌握情况中,认为自己国家通用语水平较差的占3.8%,水平一般的占17.6%,水平良好的占40%,优秀的占38.6%。虽然,总体国家通用语水平较好,但在与当地人进行交往、融入所在地的社会文化环境以及取得良好的学习成绩方面,语言水平的高低严重影响着这部分大学生的适应程度。

(二)适应压力应对的基本状况

本研究适应压力量表采用里克特五级量表来测量样本个体面对适应中所遇到的压力时的困难程度,分别为:1=没有困难、2=有点困难、3=一般困难、4=比较困难、5=非常困难。通过主成分分析法对适应压力选项进行因子分析后,得到4 个因子,分别将其命名为交往互动压力、文化认知压力、环境适应压力和心理情绪四个新的变量(见表1)。

表1 文化适应压力选项因子分析结果

根据统计结果发现,新疆少数民族大学生在适应压力选项测试得分较高的前五项中:取得满意的学业成绩(92%)、应对学习的压力(82%)、找到自己喜欢吃的食物(70%)、适应大学的教学环境(58%)、应对遇到的偏见(54%),分别属于适应压力因子中的环境适应压力和文化认知压力。说明少数民族大学生在内地适应中存在着较为一致的困难,且大部分个体在应对内地的生活环境、适应大学教学方式取得良好的学习成绩方面存在较大的困难,在文化认知方面存在一定的认知偏差甚至出现相互的误解。

(二)影响文化适应的因素分析

1.性别、居住时间、国家通用语水平与文化适应

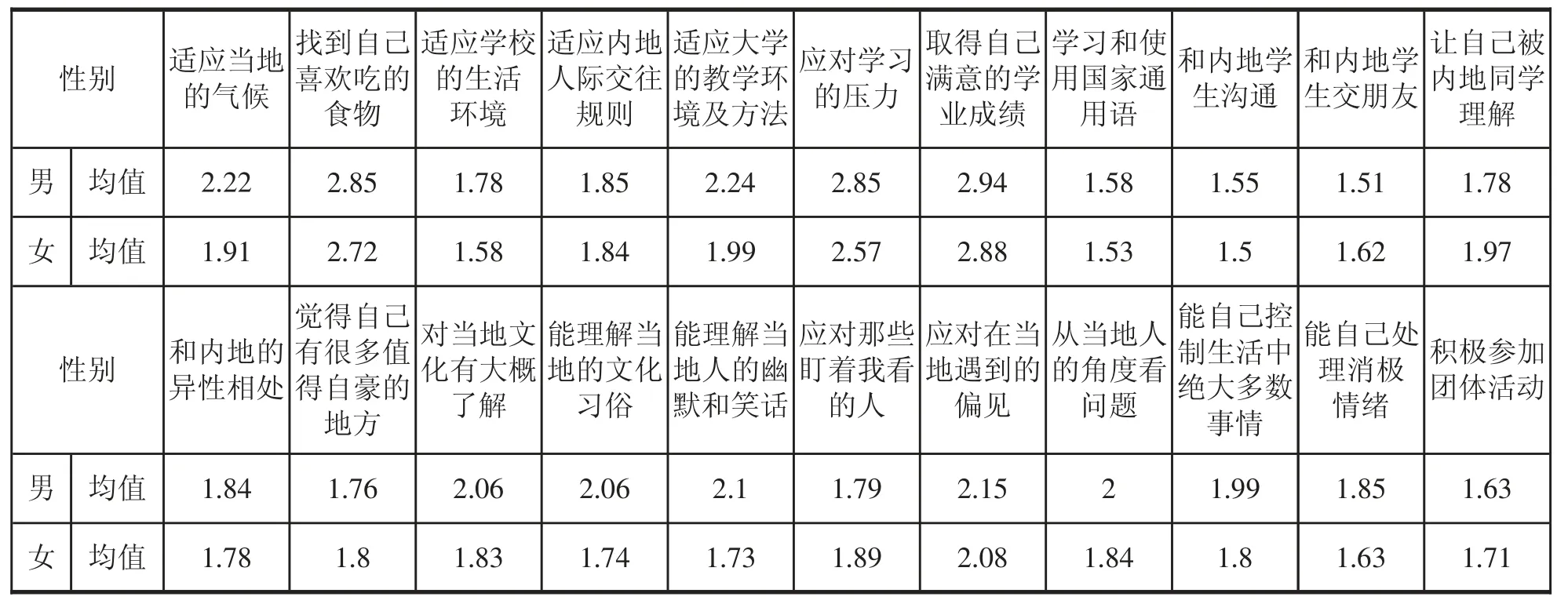

在适应压力与性别交叉分析中发现,男性与女性在面对适应压力时,所感受到的适应困难存在着较大的差异。在面对适应中的压力时,总体上女性好于男性,即女生感受到的压力要小于男生。见表2。

表2 性别与文化适应压力均值交叉表

表2 中,在“和内地学生交朋友”(M=1.51/男,M=1.62/女),“让自己被内地同学理解”(M=1.78/男,M=1.97/女),“应对那些盯着我看的人”(M=1.79/男,M=1.89/女),“觉得自己有很多值得自豪的地方”(M=1.76/男,M=1.8/女),“积极参加团 体活动”(M=1.63/男,M=1.71/女)这五项的均值比较中,女性适应压力的状况要略低于男性。在各项适应压力项目测试中,男性在面对大多数方面的困难时,感受到的压力均值都高于女生,但在“和内地同学交朋友”“参加团体活动”以及“应对别人的眼光”时,男生所感受的压力要小于女生。这可能是因为男性更愿意参加体育户外活动,在感知外界眼光时不如女生那样敏感。

随着在内地居住时间的延长,新疆少数民族大学生逐渐适应了当地气候、饮食、大学的生活环境,在适应大学的教学环境及方法、应对学习的压力等方面困难越来越少,也能够正确看待自己的学习成绩;包容和接纳其他文化及生活方式,越来越能够从当地人的角度看问题,并能积极地参加团体活动,与内地学生交朋友,适应内地的人际交往规则,逐渐能够处理生活中遇到的大多数问题。见表3。

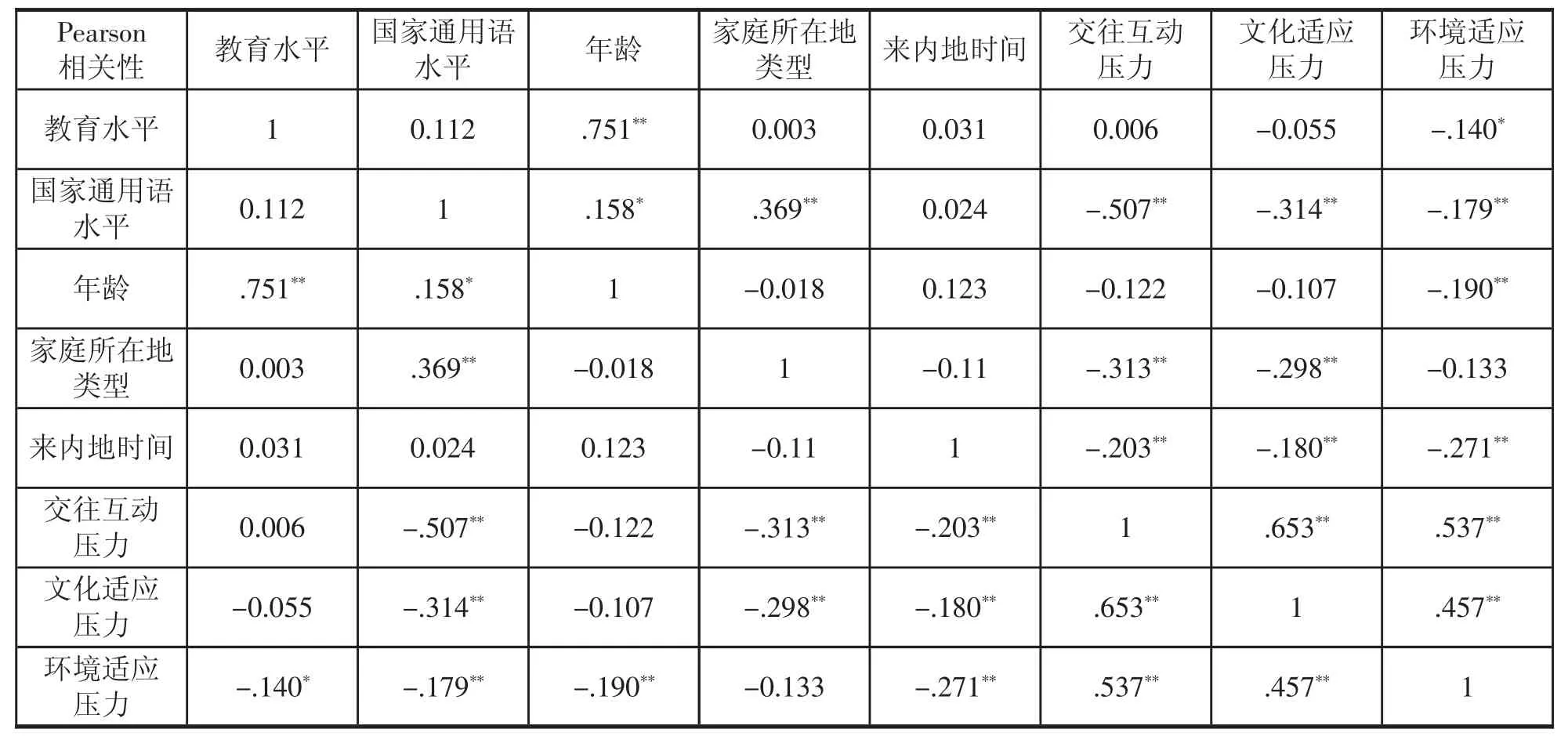

表3 文化适应的影响因素

调研数据也显示,个体学习和使用国家通用语的水平与来内地的时间长度之间并无相关性,而是与其所交往的汉族及其他各少数民族朋友的数量之间呈正相关,即个体在内地时间越长,使用国家通用语的能力越强,其在内地与人交往的压力就越小(P=0.000<0.01,P=0.000<0.01)。同时国家通用语水平的高低又对适应内地生活学习环境、提高学习成绩、获得良好的人际沟通起到正向的促进作用(P=0.004 <0.01,P=0.001 <0.01,P=0.000 <0.01)。因此,具有开放的心态并与当地人建立良好的人际关系,进而提高自身的语言学习和应用能力都是个体减少适应压力、提高适应能力的良好途径。见表4。

表4 国家通用语水平、居住时间、人际关系与适应压力相关性分析

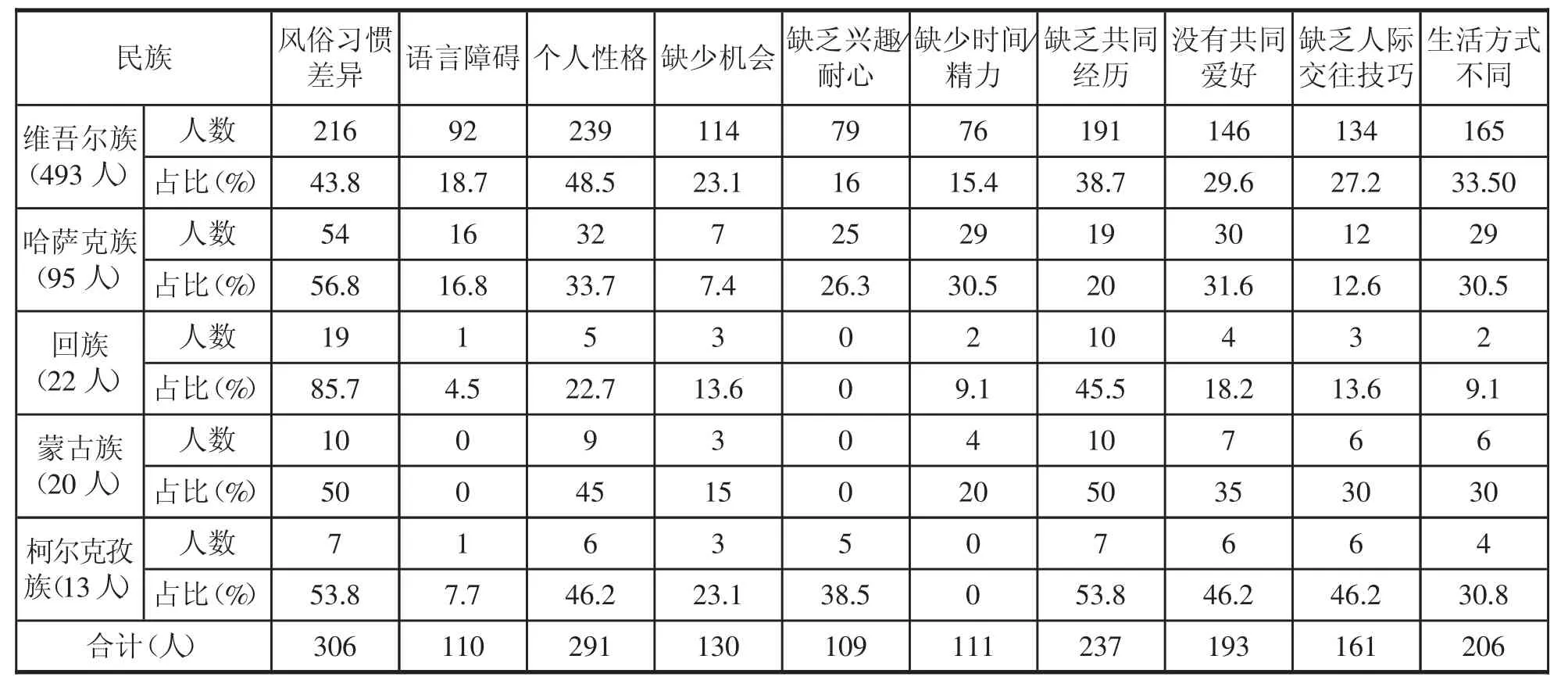

2.文化交往障碍的自评分析

本研究按照问卷作答选项、人数百分比高低顺序统计排列了受访样本自评交流受阻的前五项因素(见表5)。在对新疆少数民族大学生进行的调研中发现,影响大学生与内地学生以及当地人进行交往交流的因素有许多,不同民族的个体在自评文化适应交往障碍的因素时,也有一定的差异,但问卷作答选中率较高且不同民族共同具有的因素是“风俗习惯差异”“个人性格因素”和“没有共同的爱好”这三个因素。说明新疆各少数民族与内地社会主流文化差异较大,是影响个体间交流的主要因素;个人性格差异和共同爱好的缺乏也是影响少数民族大学生与内地文化个体间交往、交流的重要因素。这在本研究后续的访谈中也得到相应的印证。许多新疆少数民族大学生表示,由于自己的性格比较内向,与内地同学老师交往时不太善于表达自己,或者不知道该如何表达自己,往往不是很积极主动地与人交往,这在一定程度上减少了他们与当地人以及同学老师交流的机会,即便有交流也是非常被动的。

表5 文化交往障碍自评表

另外,部分个体反映由于成长环境差异较大,个体之间的生活经历也有很大不同,在与内地同学相处的过程中,少数民族大学生经常会感到自己的个人经历无法被人理解,往往出现“话不投机”“缺少共同话题”的情况,这也是不同地域文化之间交流受阻的重要原因。当然,在文化交流受阻的原因中,不同民族个体对交流受阻因素的感知也是有一定差异的,例如,对维吾尔族、哈萨克族、蒙古族样本的统计结果前五项中都显示出“生活方式”的不同是交流出现障碍的重要因素,但是样本中回族大学生个体并没有在前五项中反映出这一影响因素,而哈萨克族和柯尔克孜族大学生则分别在“缺少时间和精力”“缺乏人际交往技巧”两个选项上出现了较高的选中率。在文化交流受阻的因素的自评中,虽然“语言障碍”选项的作答人数不多,但不同少数民族个体的具体选择也有较大的差异。维吾尔族和哈萨克族大学生在语言交流和学习应用中更多地受到语言的影响,分别占18.7%和16.8%,这是由于在语言的学习使用上,个体更多地受到本民族语言的影响。在对少数民族个体的访谈中,也有很多个体表示,语言运用的能力给他们的学习和生活交流带来了很大的障碍。

受访者SLY(女):我们都是从新疆考过来的,我的国家通用语不好……因为我小学的时候学得是维语,我习惯了用维语来思考,然后再翻译成国家通用语,每次都是这样的,所以每次都要经历这个过程。(2017 年11 月19 日)

这种情况多发生在中小学学习经历是民语言班级或双语班的学生身上。

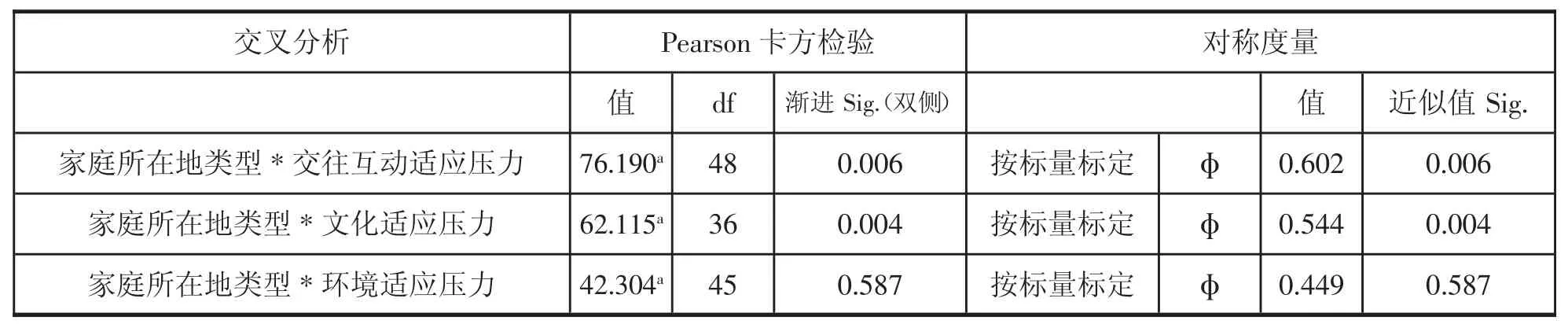

通过对高中班级性质与交往互动适应压力、文化适应压力以及环境适应压力进行Pearson 卡方检验发现,P 值都小于0.05,对称度量φ 值都大于0.1,说明少数民族大学生在内地的适应状况受其高中所在教育经历的影响较大。

在研究中也发现一些个体过多地依赖本民族的圈子,从而导致个体对国家通用语言的掌握和使用能力下降,进而影响到个体适应大学学习和生活的现象。除此之外,在对家庭所在地类型与适应压力的交叉分析中发现,原生家庭所在地因素也会在个体进入内地后的人际交往、文化交流以及外部环境适应中产生显著的影响。见表6。

表6 家庭所在地类型与适应压力交叉分析

在面对适应中所遇到的困难时,来自农牧区的少数民族青年大学生感到的压力要比来自农村的大,而城市尤其是省级城市的个体所遇到的文化适应压力又比来自农村的个体要小。本研究在对少数民族大学生进行的深度访谈中也获得了相关的内容。

受访者ARF (男):这个是我到内地以后才发现,他们不管是在学习语言方面,接受新知识方面,还是学习能力方面都比南疆的孩子要好,能很好地接受或者是学习新技能。

受访者WRS(男):南疆的父母思想比较传统一点……他们没有机会接触新的思想……比如乌鲁木齐的家长很早就把孩子送到补习班学习英语,南疆那边就没有那些,连国家通用语都说不好更不要说去学英语了。现在还好一点,以前是九年义务教育,必须上完初中,好多孩子上完初中父母就不让上了,现在这种情况好多了。(2018 年1 月10 日)

由于历史地理原因造成区域经济发展不平衡,新疆南北疆以及城乡社会经济状况差别较大。反映在教育方面,就出现了南疆农村少数民族学生受教育水平相对较差,在语言掌握运用以及接受新知识方面的能力都较北疆和城市的青少年薄弱的状况。同时,受到传统的封闭思想观念的影响,普通民众的思想文化水平也都较低,对孩子接受教育以及对受教育程度的认识都较为欠缺。因此,家庭因素在社会结构性因素的作用下,对少数民族大学生的教育产生了持久的影响力。

四、讨论与结论

(一)讨论

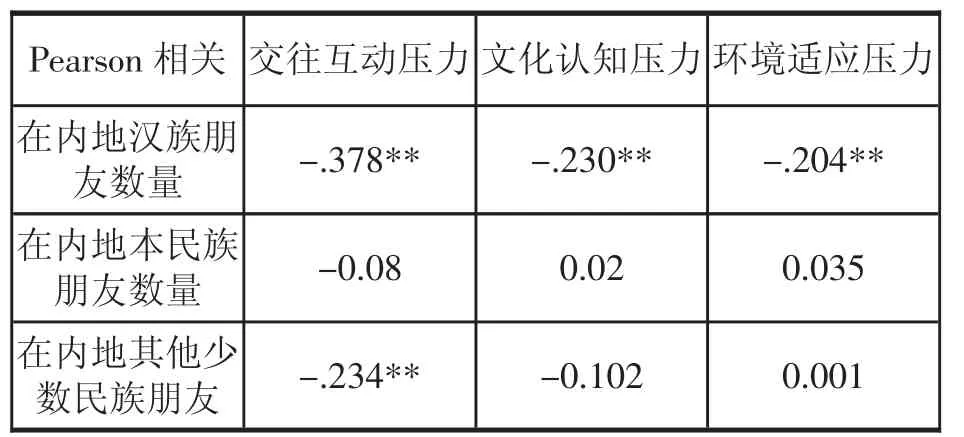

本研究的数据分析也发现,少数民族大学生在内地的适应与大学生们所获得的同胞支持网络相关度并不大(见表7)。这与以往的一些文化适应研究所得出的结果,即同胞社会支持网络“可以给个体提供信息、情感和有形的以及智力性的帮助”[5]的结论不同。这可能因为同胞支持网络在互动沟通、环境适应以及文化知识获得方面对个体所能提供的帮助并不多,反而会对适应起到一些不利影响。如,过多地与本民族成员待在一起常常会使用本民族语言进行交流,会减少甚至是削弱对国家通用语言的使用,进而导致语言能力降低,反而不利于个体的文化适应。[6]在对新疆少数民族大学生在内地适应压力选项的作答统计中也发现,少数民族大学生中“取得满意的学业成绩”“适应大学的学习环境”等方面存在较多的适应困难。

表7 人际交往与适应压力相关性分析

(二)结论

1.总体适应状况良好

在对适应个体的问卷统计后发现,新疆少数民族大学生在内地总体适应状况良好。比较突出的问题体现在对内地的环境(包括:气候环境、教育学习环境)以及文化认知的适应上。绝大多数个体都能够在一段时间后基本适应内地的学习和生活,融入到内地的同学当中。少数民族大学生个体基本都会经历奥博格(Oberg,1964)在其“文化休克”理论中所论述到的文化适应四阶的时间周期,即蜜月期、挫折期、恢复期和适应期。随着在内地的时间长度增加,与内地同学朋友的交往深入,个体对自己所在环境越来越熟悉,周围的人际交往越来越顺畅,所获得的社会支持也不断地增加,文化适应个体会逐渐从最早的“文化休克”转向“恢复期”进而达到“文化适应”状态,完成一个适应周期。

2.适应过程中存在“挫折期”

大多数少数民族个体在经历整个适应周期完成适应的过程中,会受到各种因素的影响,经历适应中的困惑期,即所谓的“挫折期”。这些影响适应的因素有:个体的性别因素、教育经历、来内地时长、家庭因素、语言应用水平、社会支持网络等因素。其中,国家通用语言掌握水平往往会受到教育经历的影响,同时,家庭所在地的经济和教育水平又深深地影响着个体在内地的学习状况,而个体在内地所感受到的适应压力很大一部分是来自于不能适应内地的学习环境。面临较大的学习压力,使得个体无法获得自己以及他人所期望的学习成绩,从而产生很大的心理压力,自卑和内疚感同时存在于他们在内地的适应生活中。

3.文化认知失调导致适应压力的产生

产生适应压力的重要因素之一,是来自少数民族个体与内地大学生以及本地人之间的文化认知失调。在对个体进行适应中的人际交往互动障碍测量时,个体自测中共同认可的一点便是交往双方没有“共同的生活经历”。由于交往双方对各自生长环境的了解非常少,生活经验的感知差异过大,使得文化交往双方无法很好地理解彼此,甚至产生误解。所以,良好的人际交往互动会促进个体很好地适应内地的学习生活。这在对个体人际交往对象与文化适应因子进行相关性分析中也反映出来,少数民族大学生在内地交往的汉族同学以及其他民族同学越多,其在内地的文化适应中所感知到的适应压力就越小,适应就越好。见表7。

4.多种因素影响到文化适应

新疆少数民族大学生在内地文化适应的状况与其教育经历、家庭状况、国家通用语言掌握状况以及在内地所获得的社会支持网络状况密切相关。对少数民族大学生进行访谈以及问卷调查的结果都显示出个体的人际交往圈子与其文化适应压力之间存在显著相关性,如表7 所示,当少数民族大学生个体与内地汉族同学交往人数较多时,其在适应时所遇到的交往互动压力、文化认知压力以及环境适应压力都显著较少。另外,个体交往的少数民族同学数量较多时,也会在减少交往互动压力上起到显著作用。

五、建 议

鉴于以上内容的分析,建议相关的高校管理部门,应在促进新疆少数民族大学生与内地其他各民族学生交往交流的机会方面加强管理;有关教育部门采取措施提高基础教育水平,加强基层教师队伍建设,以便从根本上促进解决其适应中的问题。具体来说可以从以下四个方面进行。

(一)促进各民族间相互交流沟通,铸牢中华民族共同体意识

根据调研发现,与内地学生有广泛而深入交往的新疆少数民族大学生,所面临的语言困难、交流障碍都较少;而长期与同民族个体在一起的少数民族大学生,常常会出现人际交往范围较为封闭,国家通用语言的使用水平受到影响的情况。以往的研究也发现,过分强调对本民族认同则会弱化个体对其他文化的认同和吸收。各个民族都是在与其他民族的交往、交流与交融过程中得到发展的。我国各民族文化之间的交流融合是中华民族共同体和中华文化形成发展的重要途径。中华文化是各民族文化在数千年的历史发展中相互影响、相互吸收、逐步交融、整合而形成的有机的文化整体。[8]因此,推行少数民族学生与内地各民族学生的混合住宿,加强内地各民族学生在学习和生活中的交往交流,有助于增进新疆少数民族大学生对内地社会文化的认同,适应内地的社会生活,进而加强对中华民族和中华文化的认同,铸牢中华民族共同体意识。

(二)提高大学生媒介素养,发挥新媒体的传播效果

随着网络媒介的发展以及社交媒体的应用,新疆少数民族大学生也非常多地参与到网络媒介信息的使用和生产中。在访谈中,大多数从内地高中班升入大学的少数民族大学生表示,很多网络媒介应用是他们进入高校后才接触到的。因为有一部分学生是在进入大学后才有机会使用手机上网的,所以通过网络应用满足适应中的一些生活需要,以及通过网络建构的社会网络都要比一般的大学生更晚一些、更加被动一些。如很多受访者表示自己在内高班时校方不容许使用手机,也有一部分学生受到家庭经济状况和出生地的环境影响没有条件获得使用网络的机会,因此,很多人“不会玩网上的很多应用”,包括同龄人爱玩的网络游戏他们也不知道怎么玩,如此便形成了一个数字沟,在与同学舍友交际时他们在交谈内容上显得格格不入。当他们进入大学有机会使用这些工具上网冲浪时,又会在如何选择、理解、判断、使用以及传播那些纷繁复杂的网络信息方面遇到很大的困难,因此,新疆少数民族学生在内地文化适应过程中也存在媒介接触使用上的数字鸿沟。如何缩减数字鸿沟,提高少数民族大学生媒介素养势在必行。

建议一些相关的机构、媒体、学校发挥新媒体的优势,建设一些社交媒体公众号,创作一些以展现各民族优秀文化为内容的形式活泼的文章、短视频等媒体产品,进行传播交流,打开各民族学生相互了解和欣赏的通道。同时,还可以在各地内高班以及相关高校开设一些人文和媒介素养教育的课程,以便提高这些大学生们的媒介使用能力和信息鉴别能力,而不是仅仅以培养学习成绩合格的少数民族毕业生为目的。这样才更能让新疆少数民族大学生融入内地多元丰富的多民族文化之中。

在本研究中还发现,在新媒介使用过程中,许多少数民族大学生非常喜欢看网剧,一些个体还会关注本民族精英人士微博、公众号以及他们参与的节目等。同族的精英、明星令他们感到亲切和自豪,平时有同族成员的网络信息,一般都会得到很大的关注。如在对少数民族大学生的问卷调查中显示,其使用网络的一个主要功能就是休闲娱乐,在网上看视频和下载音乐,大多数人还是喜欢观看少数民族语言的节目和有本民族成员参与的节目内容。因此,针对少数民族大学生平时的媒介使用偏好,老师、辅导员等可以鼓励学生参与到新媒体内容的生产和传播中来,在传承和传播好本民族的优秀文化的同时,将内地更加多元的、先进的现代文化通过新媒体传播给家乡的亲朋好友,发挥文化传播交流桥梁的作用。

(三)加强内地高校新疆籍辅导员的管理队伍建设

鉴于新疆少数民族大学生生活和成长的特殊经历,对他们的教育管理工作应该由一些既懂教育规律,又了解新疆少数民族文化生活习惯的辅导员、老师来担任。因此,内地有条件的大中专院校应聘用一些政治思想过硬,同时又对新疆各民族学生风俗习惯比较了解,善于与学生沟通,具有服务精神的优秀的专职辅导员进行相关的学生服务管理工作,这样有利于解决新疆少数民族大学生在内地所遇到的文化适应困难,引导他们积极主动地了解当地的社会文化,参与到当地的社会生活实践中。

(四)进一步提高少数民族大学生在中小学基础教育层面的教育水平

除了加大对国家通用语的训练,加强基础教育师资队伍建设、提高教学质量也是非常重要的一个方面。国家为解决边远贫困地区教育发展不均衡的问题,每年都会从新疆各地招收一批学习成绩优秀的中小学生进入内高班和内初班学习。他们当中有很多是从新疆各地贫困的农村、山区选拔上来的“尖子生”。在国家政策照顾之下他们获得了进入拥有优质教育资源的中学、大学学习的机会。但当这些学生进入内地学校学习时,他们普遍反映学习非常吃力,上课很难跟上老师的进度,感觉难以达到与内地同学龄的个体相同的水平。这种情况下,他们总是感到精神压力、学习压力较大,与自己期待的学习成绩相去甚远。一些个体出现了沮丧、自卑甚至逃避的心理,非常不利于个体的发展。但由于其在基础教育阶段就存在学习基础薄弱、学习能力培养上的缺陷,很难在短时间内补上学习的短板,跟上内地学生的学习成绩。即便是一些个体达到内地学生的平均水平,也要付出艰辛的努力。因此,提高基础教育水平,提高新疆少数民族学生的学习能力和成绩,能够减少个体在内地适应时的学业方面的压力,消除自卑心理,获得自信,进而有助于增加其在内地的文化适应能力。