dεp 的语法化及国家通用语的对应表达

张美涛,应雪梅

(喀什大学 中国语言学院,新疆 喀什 840006)

现代维吾尔语dεp 是由动词dε-通过附加副动词语缀-p 构成的副动词,是现代维吾尔语中高度发达的动词非人称形式。[1]138在日常口语交际中,副动词dεp 使用频繁,在政论体篇章中也有出现,这也说明dεp 使用范围较广。许伊娜(1996)在大量语料基础之上,从句法和语义角度针对dεp 进行了分析探讨,得出其在句法语义功能上存在的差别特征,提到dεp 在句中具有连接功能,一般表示行为目的,在维吾尔语中较为普遍。[2]除了以上零星的研究外,鲜有从其他角度、层面针对副动词dεp 进行的研究。本文拟立足于大量语料基础,分析dεp 在具体运用过程中的语法化特征规律及对应国家通用语表达。

一、dεp 在篇章中的形式表现

经过对所搜集的语料进行考察,我们发现含dεp 的句子数量不在少数,可见dεp 的使用频率较高。为便于描述,我们在此统一将含有dεp 的句子称为dεp 句。针对dεp 句进行分析,发现dεp 前后成分可以描写成以下形式:

引语+dεp+谓语动词①引语内容一般是时态完整句,还可以是名词短语结构,但数量极少,只有在dεp 保留动词“说”意义时,引语才是名词短语结构,在此做一说明。

由以上可以看出,dεp 出现在引语之后,谓语动词之前。dεp 是动词dε-的副动词形式,是现代维吾尔语中高度发展的动词非人称形式之一,因此在句中不具有完句条件,而谓语动词通过附加与主语一致的人称时态成分来完成全句的表达。

二、dεp 的语法化特征

语法化(gra mmaticalization)这个语言学术语最早在1912 年由A.Meillet 在《语法情势的演化》中提出,他指出:最典型的语法化是指说话时意义实在的词汇演化成没有实际意义、仅起语法作用的语法成分,或是一个比较虚的语法成分演化成更虚的语法成分。[3]66沈家煊(1998)认为研究一个词的虚化问题,需要研究考察其在某一个共时平面的各种具体用法。同时指出“语法化”是语言中词汇单位与结构形式在一定语言环境中来表语法功能的过程,经过语法化之后,还会继续发展出新的语法功能。[4]邢欣(2008)认为语法化是指由实词语义虚化成为那些在篇章中起衔接标记的成分,语义虚化为仅含有弱信息含义。[5]由此可知,学者们对语法化有着较为一致的观点,即语法化是在语言环境(具体使用)过程中体现出来的,指一个成分由实变虚的过程。

经过对dεp 句的考察与分析,我们发现dεp 的功能比较复杂。在句中除了起副动词的句法功能之外,它还具有区别于其他副动词的特征,表现出与其他副动词不同的功能,如dεp 具有语法化的特征表现,dεp 在句中与不同成分配合运用,使其产生了语义虚化现象,甚至是达到了完全虚化的特征,成为篇章标记形式,在句中起衔接上下文的篇章功能。下面我们对dεp 句进行分析,以期获得dεp 在使用过程中语法化的特征规律。

(一)dεp 实义及其功能

dεp 中的dε-意为“说”,在此类句中表“说”这一动作时后续还会有接下来的动作发生,通常表达为在dε-后附加语缀“-p”构成副动词“dεp”,其后再承接完句动词。此时dεp 为副动词,承担副动词功能,即语义上表实义“说”。其结构表现为:

[直接/间接引语+dεp(说)]+动作行为动词

以上的动作行为动词通常指“走、笑、哭”等,例如:

(1)u“maqul”dεp bolupla ketip qaldi.①文中未加标注的例句均为自编句,且经过母语者检验无误。

他说完“好的”就走了。

(2)“εxmεq”dεp pat-pat qolumni silikp qojatti.[2]

“蠢货”,他说着,不时地拽着我的胳膊。

(3)akam gεpini dεp bolupla ketip qaldi.

哥哥说完这些话就走了。

(4)bowaj bu wεsijεtlεrni dεp uzun øtmεj dunjadin køz jumuptu.[2]

爷爷说完这些遗嘱,不久就去世了。

以上例句中,例句(1)结构表现为“直接引语+dεp+ketip qal-(离开)”;例句(2)结构表现为“直接引语+dεp+pat-pat qolumni silikp qojat-(不时地拽我胳膊)”;例句(3)结构表现为“间接引语+dεp+ketip qal-(离开)”;例句(4)结构表现为“间接引语+dεp+uzun øtmεj dunjadin køz jumu(不久就去世了)”。

(二)dεp 半虚化及其功能

副动词dεp 的词汇意义和句法功能也不是一成不变的。经过对语料的考察与分析,发现dεp 在不同的语句中语义与功能上呈现出不同的特征,在有些句子中的功能发生着变化,在用法上产生了语法化的现象。我们发现在没有完全虚化成为形式标记时,dεp 经历了半虚化状态,即处于过渡到形式状态的中间状态,还没有虚化到最终的形式化状态,在语义上可能还保留一些词汇意义;在篇章中,主要起到衔接下文的功能。dεp处在半虚化状态时,其语义和句法功能都表现出一定倾向性特征。

吴剑锋认为人类行为分为语言性的和非语言性两类。非语言性的行为不需要语言参与,语言性行为需要语言参与完成。语言性行为有“问、告诉、争论、叫喊、宣布、邀请、唠叨”等等。这类词是在语言层面上对语言性行为的指称,被称作“言说动词”。[6]经过观察,发现有类情况表现出一致性特征,即在dεp 之后出现的动作动词,都是表“命令、告诉、宣布、询问、邀请”等的动词。这类动词被我们称为言说行为动词。对此类dεp 句进行形式化描写可得:

[直接/间接引语+dεp(“说”含义弱化)]+言说行为动词

经考察,发现此类dεp 句数量较多,且言语行为动词较为典型,例如:

(5)“diqqεt qiliŋlar!uʃʃaq-ʧyʃεk paraŋlar toχtisun,mεʤlisimizni baʃlajmiz! ”dεp u elan qiliptu.[1]139

“大家请注意,请不要讲话了,大会现在开始!”他宣布道。

(6)“kim ikεn u bizni χaliʁanʧε kesip vεjran qilivatqan?”dεp soraptu u.[1]139

“是谁在随意地砍伐,毁灭着我们?”他问道。

(7)“aʁinε,qalaj miqan haŋravεrmigin”dεp nεsihεt qiptu u.[1]139

“朋友,别喊”,他劝告道。

在dεp 产生虚化用法的这类句子中,副动词dεp 在句中表动词“dε-”(说)意义弱化,其后续言说行为动词意义凸显,dεp 主要起连接引语和言语行为动词的功能。在翻译成国家通用语时通常译成言说动词+“道”,如上文中的“宣布道”“问道”“劝告道”等。

(三)dεp 完全虚化及其功能

沈家煊(1998)指出语法化(grammaticalization)是指具有实际词汇意义的词转化为没有实在意义,而表语法功能的成分的过程或现象。[4]正如我们之前的讨论,dεp 具有实义虚化转化为语法标记的现象。

在篇章语句中,dεp 在词汇意义及副动词功能上发生变化。原本词汇意义“说”消失,在句中相当于连词,把直接引语与主要动作动词连接起来,起篇章衔接功能。由于dεp 在某些具体语言环境中承担了篇章衔接功能,因此,它被当做篇章衔接语。dεp 在篇章中不参与句中命题真值内容的构成,不与它们发生联系,其主要起关联作用,表示语篇的前后内容的衔接与连贯,承担衔接语篇语句的功能。邢欣(2007)认为可以将这一类的成分看作是建立语篇联接的必要手段。[7]

1.与助动词固化成表语法意义的结构

Hyman(1984)把“语法化”视作语用法凝固成语法的现象。[3]69沈家煊(1994)提出“语法现象中有部分现象是语用法“凝固”的结果”[8]1。Lehmann(1995)认为固化(fixation)是指句法成分组合时将自由的线性序列固定下来所形成的结构。它是语法化的参数组合变异性所经历的语法化过程。因此,固化是语法化过程的一个途径,并且这个现象与语用法有着密切的关系。[8]2dεp 在语法化过程中,会出现结构固化现象,即dεp 与助动词结合形成固定的结构,一起充当句子的合成谓语成分,并且在句中表达附加的语法意义。dεp 通常与助动词tur-或qal-结合形成固定结构dεp tur-或dεp qal-,表行为动作或现象处于即将发生的状态。dεp+tur-/qal-这种结构之前的成分由直接引语充当。例如:

(8)mehmanlar maŋmiz dεp turidu.[1]140

客人要走了。

(9)øzym aldiŋizʁa baraj dεp turattim.[1]140

我正要亲自去找你。

(10)dεl-dεrεχlεr køkirεj dεp qaptu.[1]140

树木就要绿了。

(11)jamʁur jaʁaj dεp turidu.[1]140

要下雨了。

由以上例句可以看出,划线内容均是非纯直接引语充当的。非纯直接引语内容可以是表一般现在时的句子、祈使句等。因此,一般现在时第一人称单数形式的句子和祈使句都表示即将发生或表说话人希望发生的动作,动作都属于还没有发生的时间阶段。这与dεp+tur-/qal-这种结构本身是表即将发生或随后要发生动作的语法意义是相互吻合的。

由固化结构可知,dεp 已经不再具有原先“说”的词汇意义,而是靠与助动词结合形成固定结构,表达将来时语法意义,因此助动词之后要求一般现在/将来时语缀。dεp 与助动词固化成表达“将要”语法意义的结构,也是体现出语法化的一个特征。

2.dεp 衔接功能凸显

在语言学中“衔接”(Conhesion)这个术语是用来研究连贯话语的句际关系时提出的。自20 世纪70 年代,M.A.K.Halliday 与Hasan 共同出版Conhesion in English 以来,“衔接”与“连贯”这两个术语引起学界的广泛关注。衔接是指篇章的形式连接结构。经考察,dεp 在某些具体语境中承担前后语言成分之间的衔接作用。我们发现dεp 可以承担目的—事件、原因—结果、条件—结果、分说—总说等意义之间的关联功能。dεp 之前的成分在形式上表现为时态完整的完句,通常是表主体的思想与心理活动的内容。此时dεp 的功能与功能语类中的虚词类似,连接其前后动作行为之间的目的—事件、原因—结果、条件—结果、分说—总说等语义关系,起到篇章衔接功能。

A.衔接目的—事件

句中表目的—事件之间的语义关联是依靠dεp 来实现的。直接引语的内容表目的,谓语动词成分表行为动作或事件。这类dεp 句的形式化表达可以归纳为:直接引语/静词短语(目的)+dεp+谓语成分(事件)。例如:

(12)ular sizdin ruχsεt sora-jmεn dεp kεptu.

他们来向您请假。

(13)baj bol-imεn dεp bajliq mεnbεsidin quruq qalʁan u adεm qattiq puʃajman jεptu.[1]141

为了发财断了财路,那人很后悔。

(14)ʁazni øltyryp jεj-mεn dεp baqidikεn.[1]141

养鹅是为了吃肉。

(15)u oquʃ-ni dεp bujεrgε kεlgεnidi.[1]141

他为了读书而来到这里。

以上例句中,例句(12)-(15)中引语均属于“直接引语”,是具有时态的完整句。而例句(15)则是静词成分“ oquʃ-ni”(读书)来充当的引语成分。dεp 在句中承担衔接功能,连接表目的的引语和表事件的成分。

B.衔接原因—结果

这类dεp 句中表原因—结果之间的关联是通过dεp 来实现的。直接引语表原因,谓语动词表行为结果。这类dεp 句的形式化表达可以归纳为:直接引语/静词短语(原因)+dεp+谓语成分(结果)。例如:

(16)hεrε baqquʧi hεrε baq-imεn dεp hεr kyni ʤapa ʧekidikεn.[9]

养蜂人每天照料蜜蜂,很辛苦。

(17)bu kiʃi jeʃim ʧoŋ bolup qal-di dεp χizmεttin ʧekinptu.[9]

这个人年纪大了,离职了。

(18)u balisini jiɣlimisun dεp birŋbigurni elip bεdi.[8]

他为了不让孩子哭,给孩子买了一个冰棍。

以上例句中,例(16)-(18)中引语为具有时态的完整句,dεp 在句中承担衔接功能,连接表原因的引语和表结果的成分。

C.衔接条件—结果

这类dεp 句中的表分说—总说之间的关联是依靠dεp 来完成的。直接引语表分说,分别叙述或举例,dεp 后的内容表总说内容。通常引语为静词短语,例如:

(19)bir jil εtijaz、jaz、kyz、qiʃdεp tøt pεsilgεbølynidi.[1]141

一年分为春、夏、秋、冬四个季节。

(20)bir kyn kynduz vε keʧε dεp ikkigε bølidu.[1]142

一天分为白天和黑夜。

(21)ottura mεktεplεr toluq ottura mεktεp vε toluqsiz ottura mεktεp dεp ikkigε ajrilidu.[1]

中学阶段包括高中和初中两个阶段。

以上例(19)中“εtijaz、jaz、kyz、qiʃ”(春、夏、秋、冬)为引语,dεp 衔接引语和“tøt pεsilgε bølynidi”(是四个季节)。例(20)中dεp 衔接引语“kynduz vε keʧε”(白天和黑夜)和“ikkigε bølidu”(分两个部分)。例(21)中dεp 衔接引语“toluq ottura mεktεp vε toluqsiz ottura mεktεp”(高中和初中)和“ ikkigε ajrilidu.”(分两个阶段)。

三、连续统特征

沈家煊(1998)指出语言共时平面上的变异是由于语言历时演变的不同时间不同阶段的产物,是反映在共时平面上的表现。[4]因此,实词虚化能够为共时语法现象提供重要解释。实词虚化是一个过程,同时也是说明语言是处于不断变化过程中的有力证明。邢欣(2007)认为词语在虚化过程中呈现出连续统状态。连续统特征是指词语在虚化过程中出现的非离散特征。连续统特征是因为语义不断产生虚化所形成语法化转变的过程。[7]从语义角度上来看,dεp 的语义虚化过程可以形成一个语义连续统,它是一个连续渐变的过程。同时,随着dεp 语义的虚化,其篇章衔接功能却不断增强。例如:

A“.说”(实义动作)↓

(22)u gεpini dεp bolupla ketip qaldi.

他说完这些话就走了。

B.语义虚化(与言语行为动词共现)↓

(23)“øjgε kirip,birdεm-jerimdεm aram elip kεtsilε.”dεp tεklip qiptu.

“进屋休息一会儿再走吧”,他邀请道。

C.与助动词tur-/qal-固化成结构表将来时语法意义↓

(24)kino baʃlinaj dεp qaptu.[1]142

电影快要开始了。

(25)jamʁur jaʁaj dεp turi du.[1]142

要下雨了。

D.篇章衔接语(表目的—事件、原因—结果、条件—结果、分说—总说语义关系)↓

(26)u aq quni sajrap ber-idu dεp baqidikεn.[9]

他养天鹅是为了让它唱歌。

我们将以上例句中dεp 由实义动词虚化为篇章标记的过程连接起来,表示如下:

A→B→C→D

这个过程体现出dεp 由实词语义不断虚化减弱,衔接功能不断突显,即在A 类中的dεp 的语义,由言说动词“说”演变为B 中dεp的语义,接下来dεp 与言语行为动词结合使用,语义上产生了虚化,凸显了衔接性;在C类中与助动词tur-/qal-固化成表将来时的结构;最后是D 类中的dεp 语义完全虚化甚至消失,主要承担篇章衔接功能。以上展示的过程,反映的是共时平面上进行的,因在具体运用过程中dεp 的语义发生虚化,而由实义功能转化为篇章衔接标记的过程。

四、dεp 对应的国家通用语表达

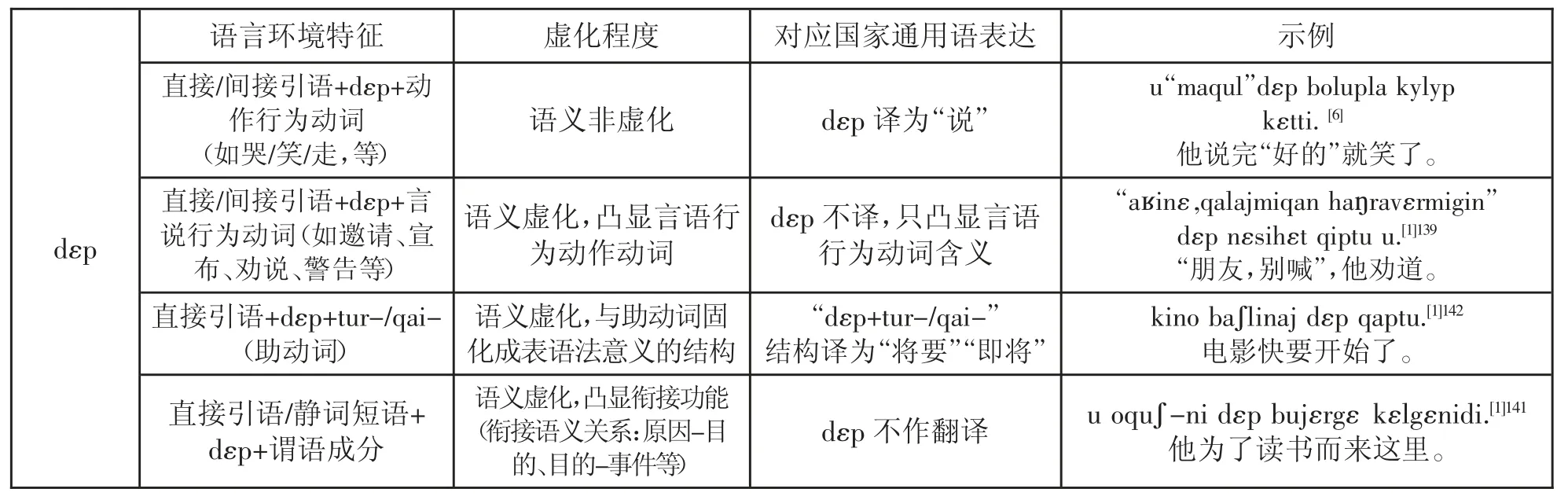

dεp 在国家通用语中的表达有多种,主要与dεp 虚化程度有关。前文已有论述,在此将作一梳理。如下页表1 所示。

由表1 可以看出,dεp 在不同的语境中,由于虚化程度不同,对应国家通用语的表达也不同。一是出现在动作行为动词(出去、离开、笑等)之前,此时表词汇意义“说”,语义没有发生虚化,如u gεpini dεp bolupla ketip qaldi.(他说完这些话就出去了);二是dεp 出现在言语行为动词(邀请、宣布、劝说、警告等)之前,语义产生虚化,此时dεp 不作翻译,对应国家通用语的表达为只翻译言语行为动词,凸显言语行为动词意义,如“aʁinε,qalajmiqan haŋravεrmigin”dεp nεsihεt qiptu u(“朋友,别喊”,他劝道);三是dεp 与tur-/qai-(助动词)结合时,语义产生虚化,对应国家通用语表达为“即将、将要、快要”,如jamʁur jaʁaj dεp turidu.(快要下雨了)。四是dεp 完全虚化,在篇章中只承担衔接功能,对应国家通用语时不作翻译,dεp 前后成分的语义关系为表原因—结果、目的—事件、分说—总说等,如u balisini jiɣlimisun dεp bir biŋgurni elip bεdi.(为了不让孩子哭,给孩子买一个冰棍)。

表1 dεp 对应国家通用语表达

经过对所搜集语料的深入考察,再次印证了在篇章中随着dεp 虚化程度的不同,对应国家通用语的表达也不相同。

语义与句法功能之间存在密切关系。当dεp 只起衔接功能时,语义完全虚化,此时dεp的功能体现为凸显句际衔接意义而词汇语义不凸显;当dεp 具有完整词汇意义“说”时,dεp前后语义内容上存在顺承或并列关系。此时,dεp 的功能体现为凸显词汇实义而衔接意义不凸显。按照其语义虚实程度及句法功能变化的差别,我们发现dεp 总体上在句中表现出三种特征,即具有完整的词汇意义及副动词功能特征、半虚化状态特征以及完全虚化状态特征等。半虚化状态是指dεp 语义产生一定的虚化现象或语义泛化现象,在句中起衔接功能;完全虚化状态的特征是指dεp 词汇语义完全虚化为零,在句中转化成篇章标记的状态,起衔接功能。可以说dεp 实词虚化的程度和它的实体意义消失的程度成正比。dεp 的虚化程度越高,它的实在意义消失越多,其主要功能也随之发生变化,其在篇章中的衔接功能越凸显。同时,在对国家通用语对应表达的考察中也发现,由于dεp 的虚化程度不同,对应的国家通用语表达也不同,如对应国家通用语表达为“说”;或与特定语境成分结合如dεp+tur-/qai-表“将要”;或省略不作翻译,其中包括只翻译其后言语动词含义或直接省略不翻译。