淀粉接枝改性絮凝剂的研究现状与展望

宣悦,高莉苹,范舒婷,林少华

(南京林业大学 土木工程学院,江苏 南京 210037)

在目前市面上各种絮凝剂中,无机絮凝剂存在用量大、稳定性差、后续处理困难以及易残留有毒金属离子等缺点[1];而有机合成高分子絮凝剂存在价格昂贵、难降解或其残留单体有毒副作用等缺点[2];至于近些年发展起来的微生物絮凝剂则由于培养和提纯费用高、产量较低,而难以推广应用[3-4]。相比而言,天然高分子絮凝剂是以淀粉、壳聚糖、纤维素等高分子生物资源作为原材料,通过离心、过滤、加热等物理方法或酸处理、溶剂萃取等化学方法可以提取出多糖的一类生物絮凝剂[5-7]。多糖生物絮凝剂因其来源广泛,成本较低,大都无毒,易生物降解,且改性手段多样化,可选择性大,具有优异的去除悬浮胶体、浊度、COD以及染料的能力[8-10]。

天然淀粉作为一种来源丰富而廉价的多糖生物聚合物,由于它不溶于水且有形成不稳定凝胶和糊状物的亲和力,近来在水处理领域受到了越来越多的关注[11]。然而,淀粉在实际使用中有许多缺陷,包括水溶性差,分子量低以及带电性不足,因此直接作为絮凝剂会导致絮凝效率较低,需要进行适当改性以获得特定的性能[12-13]。目前研究者们通过糊化等物理改性或是醚化、酯化、接枝等化学改性已经制备了多种淀粉改性絮凝剂,这样制备的淀粉改性絮凝剂不仅无二次污染,且絮凝效果较好[14-15]。

在目前各种改性中,淀粉接枝改性是研究最多、最具有代表性和成本效益的改性方法。其主要原理是以亲水性、半刚性的淀粉大分子为主链,通过引入不同的官能团,将所需的低聚物单体以支链的形式接枝到大分子上,调整亲水-亲油链段结构的比例,同时可以增加絮凝剂的分子量。通常,淀粉接枝共聚物呈枝状结构,对水中的悬浮颗粒物有着较强的捕捉和聚集沉降作用,从而增强絮凝效果。

本文从淀粉预处理,以及化学引发接枝、辐照接枝和微波接枝等3种常用的引发接枝方法来介绍淀粉接枝改性的合成方法,并分析了接枝单体的选择、链长和电荷密度、接枝率等改性絮凝剂性质的变化,以及絮凝剂用量、污染物浓度以及pH值、温度、搅拌速度等絮凝条件对絮凝效果的影响。

1 淀粉接枝改性的方法

1.1 淀粉的预处理

淀粉通常具有紧密的颗粒结构,内部为无定型区,结构稀疏,易于渗透,反应活性较高,因而通常在此区域进行化学改性;外层为结晶区,结构紧密,大约占淀粉颗粒体积的25%~50%。淀粉的糊化温度和粘度也与结晶区的存在有关,它会使水和化学试剂难以渗入淀粉颗粒内部,化学试剂一般也很难在此反应[16]。因此研究如何进行适当的预处理,改善淀粉的结构以及减少结晶区比例对于后续的淀粉接枝改性则尤为重要。

在实验中所使用的淀粉原料选择有很多,比如玉米淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉、山药淀粉等,但现在研究者们更偏向使用的是变性淀粉。此外,淀粉是否糊化对接枝效果也有一定影响[17]。糊化后的淀粉的接枝率、接枝效率以及淀粉支链的平均分子量都明显要比直接接枝的颗粒状淀粉更高。主要是因为糊化后的淀粉,其分子链在水中充分伸展,有利于后续催化剂和单体与淀粉进行接枝。

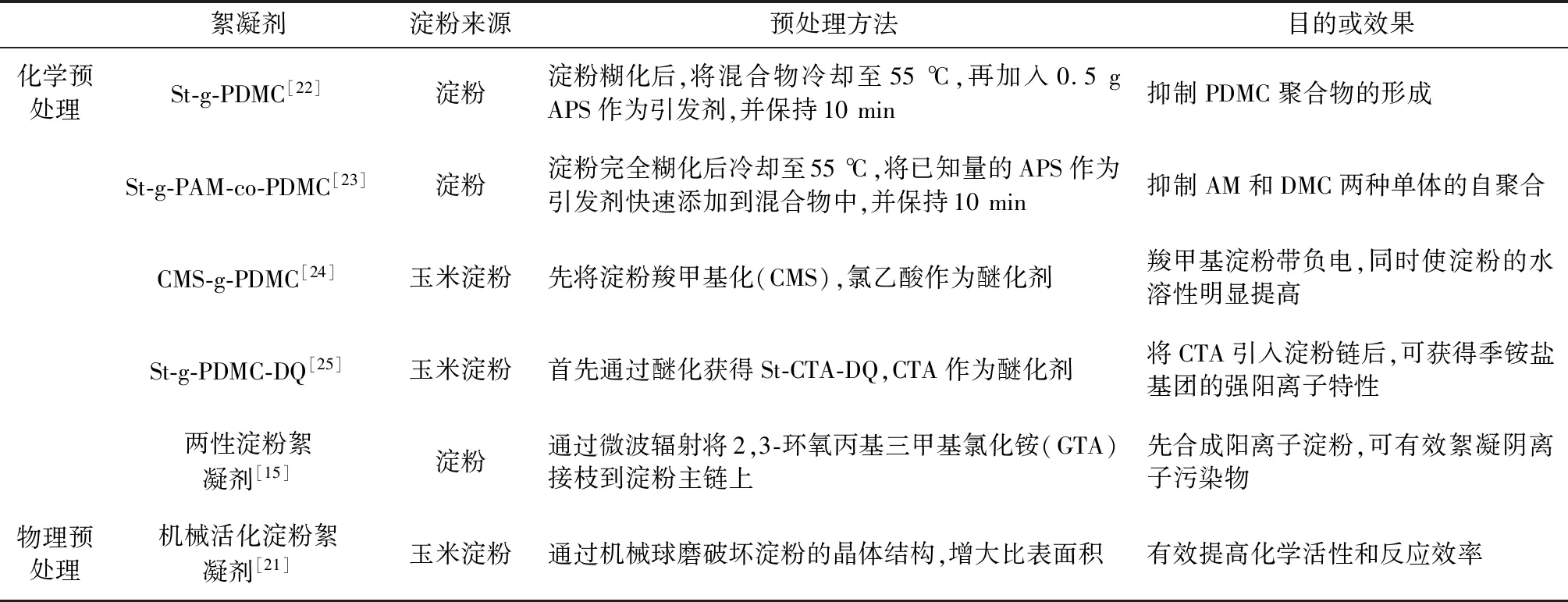

淀粉经酸、碱、氧化或是与多官能团化合物发生交联反应等化学预处理后的淀粉衍生物,不仅可改变其自身化学性质,也有利于后续接枝反应,可增强接枝产物的结构稳定性[18-19]。此外,还有机械活化、热处理、挤压、辐射等物理预处理方法,例如机械球磨可以破坏淀粉晶体结构,呈现微孔和裂缝,此时淀粉表面变得粗糙、比表面积变大、化学反应活性变高,吸附能力也增强[20-21]。表1列举了一些淀粉基絮凝剂的预处理方法。

表1 淀粉基絮凝剂的预处理方法Table 1 Pretreatment method of starch-based flocculant

1.2 淀粉接枝的方法

淀粉接枝方法的本质即自由基引发,利用物理或化学方法引发淀粉产生初级自由基,与接枝单体发生共聚反应生成自由基单体,再随着链增长,最终形成一个与淀粉分子相连的接枝单体聚合物链[26]。其中常用的物理引发方法有辐照引发接枝、微波引发接枝以及紫外光引发接枝等[27-28]。物理引发效率高,且一般不会有引发剂与化学试剂残留,后续处理较为容易。相比而言,化学引发则通常会因为有化学试剂残留而需要增加后续处理步骤,但由于化学引发便于操作,是目前在实验室研究中更广泛采用的方法。

(1)化学引发接枝。化学引发主要是利用铈、锰等高价态金属离子作为引发剂,或是过硫酸盐与还原剂组成的氧化还原引发体系等,使淀粉形成自由基再与其他单体发生接枝聚合反应,并提高改性淀粉絮凝剂的分子量[29]。例如早期实验中有用铈离子(Ⅳ)作为引发剂时,发现淀粉接枝丙烯酰胺的接枝率高达94.9%[30]。改性淀粉接枝聚丙烯酰胺同时也是一种很有应用前景的MBR降垢剂[31]。通过引发KMnO4/HIO4系统,将淀粉接枝丙烯酰胺(AM)以及二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC),可以合成一种高产率、高阳离子度的接枝共聚物,该接枝淀粉对废水中活性染料和分散染料的去除效果很好,染料去除率比聚丙烯酰胺提高了近10%[32]。

(2)辐照接枝。辐照引发主要是利用辐照后的淀粉被激发产生大量过氧化物,同时还会形成自由基,自由基和接枝单体之间发生加成反应,生成接枝共聚物。其中应用较多的是60Co-γ辐射,因其加工简洁、高效、无污染且成本较低[33]。华成武等[34]利用60Co-γ辐照淀粉与环氧丙烷,同时加入一定比例的氢氧化钠得到了较低摩尔取代度的羟丙基淀粉。然而,辐照接枝也有其缺点,当辐照剂量较高时,淀粉将遭到破坏,表面变得粗糙,甚至露出内部结构,会导致淀粉分子量降低。

(3)微波接枝。微波引发具有反应速率快、能量辐射均匀、工艺简单、生产周期短等优点[35]。Suwanmala等[36]使用微波引发合成的接枝淀粉,其接枝率达50%,且具有良好的降低浊度和脱色的效果。相比传统方法,微波引发接枝可明显缩短反应时间、简化工艺、降低成本,对于接枝改性的效率更高,因此具有显著的优势和良好的发展前景。

2 絮凝剂性质的影响因素

2.1 接枝单体的选择

与淀粉接枝共聚形成接枝改性淀粉的接枝单体通常可以是一种或两种,或两种以上。常用的单体有丙烯酰胺、丙烯酸类、二烯丙基二甲基氯化铵等[31,37]。由于仅使用一种单体已不能获得具有优异性能的接枝改性淀粉,因此通常将两种及以上的单体与淀粉进行接枝共聚[32]。一般来说,接枝单体反应活性的差异对淀粉絮凝剂性质也具有一定影响,水溶性单体通常比非水溶性单体更易于与淀粉接枝,例如丙烯酰胺很容易被引发与淀粉接枝共聚,丙烯酰胺的柔性链结合并渗透淀粉的刚性链形成网状结构,不但接枝率高,而且对悬浮物的絮凝、吸附能力都大大提高。而对于不太活泼的单体,可采用两种及以上的单体进行接枝共聚,一方面可以引发不太活泼的单体,另一方面能提高接枝产物的综合性能。

此外,不同的接枝单体的作用也大不相同,通常需要根据目标污染物进行设计和选择,由于生淀粉的絮凝效果一般较差,因此可通过化学改性将类似于阳离子基团(胺类和丙烯酰胺)和阴离子基团(磷酸盐、黄酸盐和羧甲酸酯)引入淀粉中以改善其絮凝性能。鉴于大多数无机悬浮胶体颗粒和水中的微生物都具有负表面电荷,因此将季铵盐基团接枝到聚合物上对絮凝和抗菌活性都非常有利,还可以增强其正电荷特性[38]。而羧甲基、磷酸根等则有利于去除阳离子污染物,若能同时将这两种类型的基团接入淀粉链中,就可得到一种两性淀粉,并且该淀粉接枝共聚物的絮凝和杀菌效果将大大提高[39]。

2.2 接枝链长与电荷密度

材料的性能一般高度依赖于其分子结构,材料的定量结构-活性关系对于促进分子结构的精确控制,提高最终应用性能具有重要意义[40]。因此对于接枝改性絮凝剂,也会涉及到各种结构因素,如电荷密度、接枝率、官能团的替代程度及分布[11,41-42]。Liu Zhouzhou等[43]通过将淀粉(St)和过硫酸铵(APS)的质量保持恒定值但改变丙烯酰胺(AM)与(2-甲基丙氧乙基)三甲基氯化铵(DMC)之间的单体质量比,合成了6个具有不同电荷密度(CD)和接枝链长(L)的St-g-PAM-co-PDMC样品St-1至St-6。实验发现对于高岭土悬浮液和NaHA水溶液的絮凝,无论絮凝剂的嫁接链长度如何,具有较高电荷密度的St-g-PAM-co-PDMC表现出更好的絮凝性能。由于在这6种基于St的絮凝剂中,St-1的CD最高,L最低,絮凝效率最高,进一步证实了与达到最佳絮凝条件之前的接枝链长度相比,CD对上述两种污染物的絮凝贡献更大。在絮凝过程中,CD降低但L升高的St-1,St-2和St-3的最佳剂量相当相似,表明了这两个结构参数发挥了一定的补偿作用。另一方面,考虑到DMC和AM的成本,因此具有合适CD的接枝淀粉基絮凝剂具有较高的性价比。此外,高岭土和NaHA絮凝体的尺寸从St-1增加到St-6与L成正比,与CD成反比,意味着接枝链长也影响了淀粉接枝改性絮凝剂的絮凝性能。

2.3 接枝率

接枝率即接枝效率,指最终被接枝到共聚物中的单体或聚合物支链的量占初始待接枝的单体或聚合物支链总量的比例。通常,接枝率较高的共聚物对于去除特定污染物具有更优异的性能。例如将聚合DADMAC接枝到木薯淀粉的骨架中,可提高对浊度和TSS的去除率。未接枝聚合DADMAC的木薯淀粉的去除率仅有60%,但当聚合DADMAC的接枝率为1.97%时,去除率提高到75%;当接枝率为21.98%时,去除率高达99%[44]。因此,接枝率的增加明显提高了浊度和TSS的去除率。在此过程中,该接枝聚合物是通过电荷中和和架桥作用来增强絮凝效果的。此外,Huang Mu等[22]通过改变原料重量比制备4种不同接枝率的淀粉-接枝-聚(2-甲基丙烯酰氧基乙基)三甲基氯化铵(St-g-PDMC),即St-g-PDMC1,St-g-PDMC2,St-g-PDMC3和St-gPDMC4,其中原料(淀粉与DMC)之比分别为1∶0.5,1∶1,1∶1.5和1∶3。实验表明由于淀粉主链上接枝的强阳离子季铵盐基团,St-g-PDMC显示出强阳离子聚电解质的特征,在所有测量的pH范围下具有明显的正电荷,且St-g-PDMC的正电荷随着接枝率的增加而增强,因此具有较高接枝率和较多PDMC支链的St-g-PDMC4表现出较高的絮凝效率。但在同时考虑成本和性能的情况下,就有了淀粉接枝改性的最佳接枝率。

同样地,通过调节CTA和DMC的进料量,Du Qing等[25]分别制备了4个具有不同CTA取代度的St-CTA-DQ,进而通过接枝共聚制备了4个具有不同DMC接枝率的St-g-PDMC-DQ。在实验范围内,St-g-PDMC-DQ的絮凝性能随接枝率的升高而提高,并且所有St-g-PDMC-DQ样品的最佳剂量均低于单独使用PAC的剂量。该淀粉接枝絮凝剂除了可以改善电荷吸引外,其梳状链结构还会增强吸附架桥效果,实验表明具有较高接枝率的St-g-PDMC-DQ拥有较高的浊度和UV 254去除率。

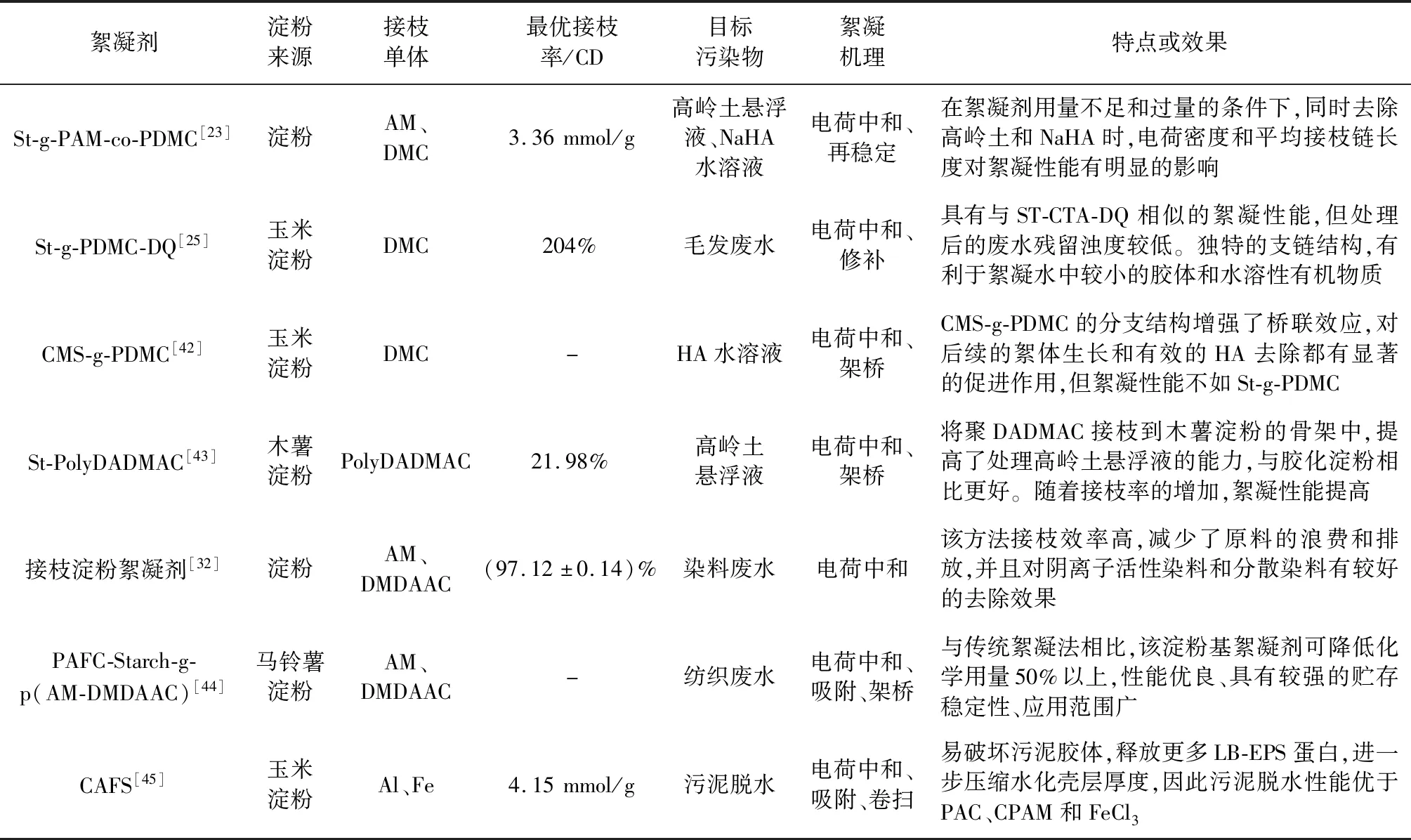

表2 淀粉接枝改性絮凝剂的改性性质及特点Table 2 Modified properties and characteristics of graft modified starch-based flocculants

3 絮凝效果的影响因素

3.1 絮凝剂用量

絮凝剂用量是影响淀粉改性絮凝剂处理效果的一个常见的影响因素,与电荷中和密切相关。当絮凝剂用量低于最佳用量时,胶体体系中絮凝程度不足,容易导致胶体的再稳定;而投加过量时,又会增加颗粒之间的距离,以抑制絮体的形成和沉淀。例如,当使用St-g-PAM-co-PDMC作为絮凝剂时,最初(在絮凝剂剂量范围不足)高岭土颗粒和NaHA的污染物去除百分比迅速增加,絮凝剂剂量也增加。在达到最佳剂量后,对污染物的絮凝性能逐渐下降,絮体表面过多的正电荷导致了再稳定效应[25]。大多数研究的絮凝剂的最佳剂量随pH值的增加呈线性增加。可能归因于絮凝剂的正电荷减少,但HA的负电荷则随着pH的增加而更为显著,因此需要更多的絮凝剂来使电中和[42]。

两性淀粉的絮凝实验也表明在较低剂量下,由于聚合物不足,很难进行电荷中和并在颗粒之间形成足够的架桥作用;当淀粉絮凝剂用量达到11.0 mg/L 时,浊度降低达到最大,此时粒子表面的一半覆盖有聚电解质,絮凝效率最高;而过量使用会导致效率降低,原因在于过量使用会导致聚电解质在吸收的聚合物层上竞争,并引发聚电解质与颗粒之间的排斥[46]。通过在改性淀粉链上接枝铝和铁可制备一种新型的污泥调理剂(CAFS),在较低剂量下,CAFS可以促进电荷中和、吸附和桥接作用。污泥水化壳由带电粒子形成,可与污泥颗粒表面的负电荷发生反应,但过量的CAFS剂量则会导致效率降低[45]。以上现象均可归因于电荷中和的絮凝效应。

对于不同的目标污染物溶液,淀粉改性絮凝剂的最佳剂量也不同。与St-g-PAM-co-PDMC絮凝剂对于絮凝高岭土悬浮液(约0.2~0.6 mg/L)的最佳剂量相比,其絮凝NaHA溶液(约15~90 mg/L)的最佳剂量上升了约两个数量级[25]。

3.2 污染物浓度

当处理以浊度为主的废水时,水中污染物的浓度对絮凝也会有一定的影响。Peng Huanlong等[46]研究了接枝有季铵盐和磷酸盐基团的两性淀粉对高岭土悬浮液和含铜废水的絮凝能力,实验表明随着高岭土悬浮液浓度的增加,浊度降低量增加,在100 NTU 时达到峰值。随着高岭土浓度的增加,两性淀粉的浊度降低趋势呈下降趋势,这是由于两性淀粉上官能团数量有限所致。当饱和吸附后,高岭土分子无过量的吸附空间,产生了一定的排斥作用,导致了浊度的降低。对于含铜废水,随着铜浓度的增加,铜的去除效率增加并且在40 mg/L处达到峰值。当铜浓度持续增加时,由于两性淀粉上的羟基和官能团数量有限,导致去除效率趋于下降。直至饱和吸附后,铜离子不再有多余的吸附空间,于是产生一定的排斥作用,降低了处理效果。

同样地,在絮凝HA废水时,絮凝剂的最佳投加量随着初始HA浓度的增加而呈线性增加,进一步证实了电荷中和的作用,实验还表明该线性关系可用于根据实际絮凝过程中的初始HA浓度调节絮凝剂的剂量[42]。

3.3 pH值

pH值是絮凝过程中的基本环境参数,因此淀粉改性絮凝剂的絮凝效果还会受到溶液pH值的影响。在Du Qing等[25]的研究中,随着pH值的增加,St-g-PDMC-DQ的絮凝性能变差,主要是由于在较高的pH值下淀粉基絮凝剂的正表面电荷降低并且目标污染物的负表面电荷增加。

然而,Huang Mu等[22]研究发现,St-g-PDMC2在所有测量的pH条件下均对高岭土悬浮液的污染物去除效率较高,以及所需絮凝剂的最佳剂量也相对较低,同时,相应的最佳剂量随着pH的增加也略微增加,这是由于随着pH增加,表面电荷减少且絮凝剂呈现大分子形态。絮凝物的大小也随着pH的增加而增加。经过进一步证实,在酸性条件下,简单的电荷中和作用占主导地位,但在中性和碱性条件下,修补则起着更为重要的作用,有助于形成较大的絮凝物。对于大肠杆菌悬浮液,St-g-PDMC2在pH=4~11下显示出较高的去除效率,但在pH=2下显示出低的去除效率,可能由于静电排斥导致更低的絮凝效率。而对于大肠杆菌和高岭土的混合悬浮液,St-g-PDMC2在pH=2下几乎没有效果,且最佳剂量略有降低可能是由于絮凝过程中两种污染物之间的协同作用。可以看出,同一淀粉改性絮凝剂对于不同的合成废水受pH值的影响均不同。因此,选择正确的pH值条件,则是寻找一个合适的反应平台,将有利于水溶液中的颗粒絮凝和浊度去除。

一般来说,阳离子淀粉在酸性条件下会具有更高的降浊率,但是两性淀粉不但继承了这一优势并进一步提高了絮凝效率。通过微波辐射将2,3-环氧丙基三甲基氯化铵(GTA)接枝到淀粉主链上,再添加磷酸基团合成的两性淀粉絮凝剂在酸、碱性条件下的浊度去除率均较高,且明显高于中性条件下的去除率,实验表明该两性淀粉即使在碱性条件下对浊度的去除率也很高,可能归因于磷酸盐基团对pH值的高缓冲能力[46]。

3.4 温度

温度也是影响絮凝活性的一个重要物理参数。一般来说,淀粉絮凝剂在常温30 ℃下的处理效果更好。研究发现St-PAM的絮凝率随温度的升高而增长,但温度过高会导致絮凝剂的高分子链结构被破坏,絮凝能力减弱,且高温溶液中颗粒分子的布朗运动过强,已经絮凝的絮体容易再次散开,导致絮凝效率降低[47]。

相反,对于印染废水的处理则通常需要较高的温度。因为高温会有利于有机物分子在印染废水中的热运动,促进其在絮凝剂表面的扩散,降低粘度,反而更利于COD和色度的去除。刘军海等[48]制备了以玉米淀粉为原料,高锰酸钾为引发剂的淀粉接枝丙烯酰胺聚合物(S-g-PAM),发现S-g-PAM对色度和COD的去除率分别在70,60 ℃时最高。对于印染废水,尽管废水中带有色基团的有机物在温度过高时会发生降解,也会影响St-g-PAM的吸附活性,对COD和色度的去除率会减小,但要综合考虑印染废水处理的效果和成本以及正常排出温度,因此仍需选择50~70 ℃为处理温度,在此过程中不需额外升温或冷却,还可以节省能耗。

3.5 搅拌速度

搅拌速度作为重要的水力条件,也对絮凝效果有一定影响。在絮凝阶段,对搅拌速度的正确选择也有利于使絮凝剂均匀分散到水中,提高絮凝效果。通过使用光度分散分析仪(PDA)可以监控絮凝体的形成[46]。实验表明在低搅拌速度下絮凝体可以迅速达到平稳状态,而在高搅拌速度下则具有快速破裂的趋势。当搅拌速率降至50 r/min时,絮凝剂会重新形成并具有较高的污染指数(FI)。即使剪切了4次,其FI值仍高于原始絮凝物的FI值,这表明该淀粉絮凝剂可以抵抗强剪切力。在去除胶体颗粒的过程中,通过剧烈搅拌悬浮液破坏了范德华力,暴露了新鲜的带电表面,由絮凝剂和悬浮颗粒组成的絮凝体的结合力被认为比电荷中和的絮凝体的结合力更强。一旦降低搅拌速度,含有裸露电荷的破碎絮凝剂和残留颗粒迅速进行絮凝,并达到更高的FI值。此外,两性淀粉絮凝剂在酸性和碱性条件下显示出比在中性条件下具有更好的抗剪切性,可以避免由于絮凝物破坏而需要不断增加絮凝剂用量。

4 展望

淀粉接枝改性絮凝剂将多糖类天然高分子化合物和絮凝技术有机结合,在絮凝效率、生物降解性以及剪切稳定性等方面普遍优于未经改性的淀粉和目前使用较多的传统无机絮凝剂。它的应用标志着可持续环境技术的发展和生活质量的提高。虽然淀粉接枝改性技术已有一定发展,但仍有许多问题亟待解决,因此今后的研究工作应当着眼于:

(1)探索更加有效且实用的接枝方法,如对淀粉来源进行适当预处理,寻求合适的引发条件,提高生物活性;或采用多元接枝的方法,控制接枝产物的链结构,提高絮凝效果。

(2)单一功能的淀粉改性絮凝剂越来越难以应对当前社会水质的复杂多变,所以对于复合絮凝剂的开发与应用需要进一步研究,可以对淀粉进行多重改性,从而引入多种功能不同的基团,使一种淀粉改性絮凝剂同时具有絮凝、脱色、降浊、抗菌、除藻、吸附重金属等多方面性能,使淀粉接枝改性絮凝剂在今后的实际应用中更具有竞争力。

(3)淀粉改性絮凝剂的制备和采购成本仍然很高,因此还应研究絮凝剂再生回用技术,将成本降低,以及探索其他一些与传统絮凝技术复配使用的方法,在提高絮凝性能的同时,降低絮凝剂制备成本,并且充分利用低成本的生物质资源,实现大规模开发生产该类絮凝剂的前景。

(4)由于淀粉改性絮凝剂在使用过程中可能会造成一些有毒单体的释放和污染(如游离的丙烯酰胺单体),因此考虑到实际应用的安全性,可针对不同方法合成的改性絮凝剂发展提纯技术,就改性絮凝剂的生物安全性展开研究,比如Ames实验、微核实验以及胎鼠致畸实验。