经济政策不确定性对并购商誉的影响

姚海鑫 李佳

【摘要】以2009 ~ 2019年我国上市公司为研究样本, 用中国经济政策不确定性指数作为衡量指标, 考察经济政策不确定性对并购商誉的影响及作用机理。 研究发现:经济政策不确定性对并购商誉具有正向影响, 且在国有企业中更为明显, 而对商誉减值有负向影响。 进一步研究发现:并购商誉对于不同程度以及不同类型的经济政策不确定性的敏感度不同。 该结论拓展了经济政策不确定性对并购溢价影响领域的研究, 并且对政策制定者和企业管理层有着重要的理论启示。

【关键词】经济政策不确定性;并购商誉;商誉减值;信息不对称

【中图分类号】F275 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2021)04-0057-8

一、引言

并购重组作为企业进行资源整合、实现外延式增长的有效途径, 是企业提升竞争力的主要手段。 而并购方转型升级的迫切性、管理层权力过大、管理者过度自信[1] 以及“同伴效应”[2] 等會促使高溢价并购频繁发生, 为高额商誉的产生提供条件, 同时蕴含着巨大的商誉减值风险。 企业作为市场的重要组成部分, 是落实经济政策的主体, 而经济政策的不确定会对企业行为产生影响[3] 。 姜国华等[4] 认为, 经济政策可以通过改变生产经营的风险水平、信息环境以及发展前景预期等途径影响企业行为, 那么, 企业的并购决策也同样会受到制度环境的影响。 当经济政策不确定性上升时, 企业预期行业竞争将更加激烈, 此时企业倾向于通过发起并购来抢占市场或实现战略转型, 这就提高了目标企业的议价能力; 同时, 管理层也更可能通过高估值并购提升投资者对企业未来价值的预期, 而并购溢价正是商誉的直接来源。 那么, 值得思考的问题是, 这种经济政策不确定性对于并购商誉具有怎样的影响? 是否存在非必要的溢价收购导致高额商誉的形成? 商誉减值的计提是否会受到经济政策不确定性的影响?

新制度经济学强调从宏观经济到微观企业都显著受到制度环境的影响。 一方面, 步丹璐等[5] 研究指出, 随着经济政策不确定性的上升, 资本市场的信息不对称和信息分散性将更加严重, 会加剧并购双方的信息分歧, 提高并购方错误高估被并购方价值的可能性; 另一方面, 李凤羽、史永东[6] 研究指出, 经济政策不确定性的上升会加大股东的监管难度、减弱绩效的激励效应, 导致代理成本增加。 而陈耿等[7] 进一步研究指出, 这种管理层委托代理问题提高了过度支付的风险, 扩大了并购商誉规模。 鉴于此, 本文从并购商誉和减值风险两个方面考察经济政策不确定性对并购决策的影响效应, 进而检验不同产权性质、不同水平以及不同类型经济政策不确定性对并购商誉的异质性影响。

本文的贡献主要体现在:首先, 已有研究主要从并购双方财务特征和公司内部治理两方面来考察商誉以及商誉减值的影响因素, 而本文将宏观层面的经济政策不确定性与微观层面的并购决策联系起来, 为并购商誉影响因素的研究提供了新视角。 其次, 本文从并购商誉和减值风险两个方面考察经济政策不确定性对并购决策的影响效应, 拓展了经济政策不确定性对并购溢价影响领域的研究。 最后, 本文从并购商誉形成的始端入手, 为抑制超额商誉提供了一定的理论证据, 而且对企业在进行并购决策时要充分考虑宏观经济政策环境的影响有一定的启示意义。

二、文献回顾与研究假设

商誉来源于企业的高溢价并购, 是由非同一控制下的企业并购行为产生的, 为获取未来超额收益而形成的一项不可辨认资产[8] 。 关于并购商誉的形成原因, 有研究从并购活动本身出发, 认为并购方转型升级的迫切性、外延式扩张的需求[9] 、支付方式[10] 、“同伴效应”[2] 以及被并购企业的业绩承诺情况[11] 是并购商誉快速增长的主要原因, 而并购双方共享审计能够有效降低新增并购商誉金额[12] 。 这些文献都指出, 商誉未能实现预期协同效应的主要原因是并购方支付的溢价中包含非理性因素, 从而导致商誉高估。 也有研究从管理层特征角度出发, 认为管理层权力范围过大[2] 和过度自信[4] 都会加剧代理冲突, 为了满足自身对权力和物质利益的追求, 管理层会进行非必要的溢价收购, 从而产生并购商誉, 而CEO声誉[13] 对并购溢价具有抑制效应。 此外, 部分学者从公司治理的视角入手, 研究发现内部控制[14] 和社会责任履行[15] 可以有效抑制商誉泡沫。

已有文献主要从并购双方财务特征和公司内部治理角度来考察商誉的影响因素, 而企业作为市场的重要组成部分, 其并购决策还会受到制度环境的影响, 故基于外部视角的商誉影响因素研究也逐步得到学者的关注。 赵欣等[16] 从政府干预的角度出发, 研究发现政府补贴会提高公司的代理成本和管理层的过度自信, 从而进一步提高并购商誉。 赵彦锋等[17] 认为, 产业政策通过增加银行信贷供给进而扩大商誉规模。 关于经济政策不确定性对并购商誉的影响, 尚未形成统一结论:一方面, Bhagwat等[18] 认为经济政策不确定性会增加谈判风险并提升终止并购的可能性, 从而显著降低并购成功概率和并购时支出的金额。 汪弘等[19] 进一步研究指出, 融资约束加剧和系统风险提高是合并对价降低的主要原因, 而并购溢价正是商誉的直接来源。 另一方面, 部分学者认为, 并购作为企业重要的风险管理工具之一, 呈现出“逆周期”特征[20] 与风险偏好倾向[21] , 企业预期通过并购来抢占市场或分散风险, 这种并购需求的迫切性提高了目标企业的相对谈判能力, 从而提高了估值, 其结果是商誉高估, 甚至是泡沫化。

通过文献回顾可以发现, 传统理论认为, 当经济政策发生波动时, 企业倾向于保持谨慎态度缩减并购规模, 保持财务灵活性。 然而, 在我国经济转型的背景下, 经济政策变动往往带来利好预期, 鼓励企业通过并购重组实现转型升级, 赵彦锋等[17] 研究指出, 这种产业政策支持会提高企业的并购商誉。 因此, 本文从风险应对、信息环境以及代理成本三个视角入手, 探讨经济政策不确定性对并购商誉的作用机理:

首先, 经济政策不确定性会影响微观企业对外部风险的感知, 从而影响其行为决策。 当经济政策发生波动时, 新的政策导向与实施效果均存在较大的不确定性, 企业的内生增长面临着挑战。 从风险应对的视角入手, 企业倾向于通过发起并购来抢占市场或实现战略转型, 增强自己抵御风险的能力[22] 。 此外, 根据预期理论, 经济政策的波动在提高未来经营情况预测难度的同时还会引起投资者的悲观情绪, 此时, 企业倾向于通过高溢价并购来抬升股价以释放利好, 从而增强投资者信心, 但也同时提高了超额商誉确认的可能性。 综上所述, 从风险应对的角度来看, 经济政策不确定性对企业并购规模具有激励效应, 这种转型升级的迫切性和外延式扩张的需求[9] 都导致并购方的并购需求提升, 提高了目标企业的议价能力及并购溢价水平, 从而扩大了并购商誉规模。

其次, 基于信息不对称理论, 商誉金额受到信息数量和质量的影响, 是企业并购溢价决策的产物。 通常, 拥有信息优势的目标企业为了获取更高的并购溢价会选择性地披露对企业价值评估更有利的信息。 因此, 如果并购方无法及时、准确地获取目标企业价值相关信息, 排除信息粉饰和信息隐匿的干扰, 就可能错误地高估目标企业价值。 Chen等[23] 研究发现, 经济政策不确定性的提高会导致公司股价的信息含量下降, 从而使得合理估值的难度加大。 也就是说, 经济政策不确定性加剧了并购双方的信息不对称, 目标方信息披露的选择空间更大, 使得主并方难以准确评估标的价值, 更容易发生错误高估, 从而扩大商誉规模。

最后, 并购与否以及调动多少资源进行并购都是由企业高管来决定的。 基于委托代理理论, 并购方的管理层为了降低个人的收益风险、提高个人薪酬[24] 以及在职消费水平[25] , 往往会扩大并购规模, 这种管理层委托代理问题提高了过度支付的风险, 从而使并购商誉增加[10] 。 从外部环境来看, Nagar等[26] 研究指出, 宏观层面的不确定性会提升企业和投资者之间的信息不对称程度, 加大股东的监管难度[6] , 为管理层的机会主义行为提供外部条件。 从并购动机来看, 经济政策不确定性的提高会增加企业未来收益的不确定性, 此时管理层更可能通过大规模并购来获得股价的提高等现时利益, 同时不惜支付较高的溢价来促成并购。 综上, 在经济政策不确定性较高时, 这种非经济因素的影响更大, 促使管理层更可能通过高溢价并购提升投资者对未来价值的预期并从中获利, 而并购溢价正是商誉的直接来源。 基于上述分析, 关于经济政策不确定性对并购商誉的影响, 本文提出如下假设:

H1:经济政策不确定性对并购商誉具有正向影响, 经济政策不确定性越大, 并购商誉的规模越大。

《企业会计准则》规定, 因企业合并形成的商誉应该在每年年度终了时进行减值测试。 由于管理层对报告商誉减值损失拥有一定的自由裁量权, 本文从利润平滑和风险对冲两个角度来考察经济政策不确定性对商誉减值的影响:一方面, 经济政策不确定性的提高会导致企业的经营业绩大幅波动[6] , 企业盈利能力会因此有所下降。 商誉减值损失的利润平滑动机理论[27] 认为, 若当期利润出现了下滑趨势, 管理层会通过盈余平滑和递延确认等方式降低商誉减值的计提比例, 减少利润的波动性以稳定股价, 从而保证获得当期的薪酬回报。 另一方面, 现有文献研究发现, 存在商誉和商誉减值损失的公司中, 公允价值计量风险和信息不对称程度较高, 众多学者认为管理层会通过“洗大澡”和盈余平滑等方式操纵利润[28-30] , 从而加剧股价崩盘风险[31,32] 。 Gulen和Ion[33] 研究指出, 经济政策不确定性会导致企业的经营风险提高, 提升其陷入财务困境与破产的可能性[34] , 此时企业会通过降低内部风险来对冲由经济政策不确定性上升所带来的外部风险, 降低内外部风险叠加可能给企业带来的损失[35] 。 因此, 基于风险规避视角, 管理层会保持稳健的态度, 降低商誉减值的计提规模。

综上所述, 企业倾向于通过降低商誉减值的计提规模来缓解经济政策不确定性对企业经营带来的负面冲击。 据此, 本文提出如下假设:

H2:经济政策不确定性对商誉减值具有抑制效应, 能够有效降低商誉减值的计提金额。

我国不同产权性质企业的财务行为表现出明显差异[36] , 国有企业和民营企业的风险承担水平、信息获取能力和政治关联存在一定的区别, 因此经济政策不确定性对其商誉规模的影响不尽相同。 一方面, 国有企业的实际控制人为政府或相关部门, 独有的政治特殊性使得企业并购通常是非市场化行为, 受到经济政策变化的影响更大。 此外, 国有企业存在的所有者缺位现象会引发严重的代理问题, 加剧管理层在经济政策不确定性上升时发动高溢价并购的机会主义行为。 并且, 相比民营企业, 政府的“扶持之手”缓解了国有企业所面临的融资约束问题, 而国有企业为了响应国家政策的号召, 更可能通过“豪买”快速实现产业转型[37] , 从而扩大了并购商誉规模[17] 。 另一方面, 从风险应对的角度来看, 民营企业的行业竞争更为激烈[38] , 为了避免经济政策不确定性上升带来的不利影响, 更容易通过发起并购来抢占市场和分散风险, 引起商誉的快速增长。 此外, 由于国有企业先天具备“所有权”优势, 能够提前感知经济政策变动的方向, 因此可以恰当安排并购活动, 提高目标企业估值的合理性。 由于国有企业拥有较为完善的信息披露制度, 同时面临着更严格的监管以及更广泛的市场关注度, 相应的信息生产和中介解读明显优于非国有企业[12] , 因此可以有效抑制管理层的机会主义行为, 降低发生超额商誉的可能性。 据此, 提出以下两个竞争性假设:

H3a:相比民营企业, 国有企业的经济政策不确定性对商誉规模的影响更显著。

H3b:相比国有企业, 民营企业的经济政策不确定性对商誉规模的影响更显著。

三、研究设计

(一)数据来源

本文以 2009 ~ 2019 年我国沪深A股上市公司作为初始研究样本。 因为2008年宏观经济环境波动较大, 并且企业并购行为对经济政策不确定性的反应存在着滞后性, 所以以2009年作为初始研究年份。 本文对初始样本进行如下处理:剔除当年交易状态为ST的上市公司; 剔除金融类、房地产类上市公司; 剔除财务数据缺失的样本。 最终获得9525个并购商誉样本, 其中商誉减值样本2365个。 本文使用的经济政策不确定性指数来源于Huang和Luk[39] 编制的数据库, 其他财务指标来源于国泰安数据库, 宏观变量来源于国家统计局。 同时, 为了消除极端值的影响, 本文对所有变量在1%和99%的水平上进行了缩尾处理。

(二)变量选取

1. 被解释变量。 本文参照叶建芳等[40] 的度量方法, 以上市公司当年期末商誉账面价值除以总资产账面价值进行标准化处理来衡量并购商誉(Goodwill); 取(商誉减值损失+1)的自然对数来衡量商誉减值损失(Gw_loss)。

2. 解释变量。 本文采用Huang和Luk[39] 编制的中国经济政策不确定性指数来衡量经济政策不确定性(EPU)。 该指数的编制参照Baker等[41] 的方法, 选取中国大陆十家中文权威媒体作为文本分析对象①, 通过搜索以“经济”“政策”“不确定性”“波动”和“改革”等为关键词的文章整理得到, 并按月进行标准化处理②。 选择该指数作为衡量指标的原因在于:首先, 作者选择数据最全面且覆盖国内主要大型城市的报纸进行文本挖掘, 保证了充足的媒体样本量, 同时可以更好地刻画中国情境; 其次, 作者通过使用大量国内报纸进行稳健性检验, 证实该指数受媒体偏差等因素的影响较小, 具有代表性; 最后, 该指数已被广泛用于经济政策不确定性的衡量, 其有效性得到了诸多学者的证实[42,43] 。

为了与其他年度变量相匹配, 本文参照 Gulen和Ion[33] 、褚剑等[44] 的做法, 对原始月度的EPU指数求算术平均值并取对数。

3. 调节变量。 本文引入虚拟变量产权性质(Soe)作为调节变量, 若为国有企业则该变量取值为1, 否则取值为0。

4. 控制变量。 以往的研究表明, 并购商誉会受到公司规模、财务状况、偿债能力、盈利能力和公司治理的影响, 本文参照李璐等[12] 、张新民等[14] 、赵欣等[16] 的研究, 并结合研究问题, 选取如下控制变量:公司规模(Size)用公司期末总资产的自然对数来表示, 财务状况采用经营活动现金流(CFO)计量, 偿债能力选用资产负债率(LEV)和市值账面比(MTB)来衡量, 盈利能力采用总资产收益率(ROA)衡量, 公司治理选用股权集中度(Top)和董事会规模(BC)来衡量。 同时, 本文通过引入国民生产总值(GDP)来控制宏观经济环境变化对并购商誉规模的影响, 并对公司个体效应(Firm)和年度效应(Year)加以控制。 回归中对模型标准误进行了异方差调整。 具体变量定义见表1。

(三)模型设定

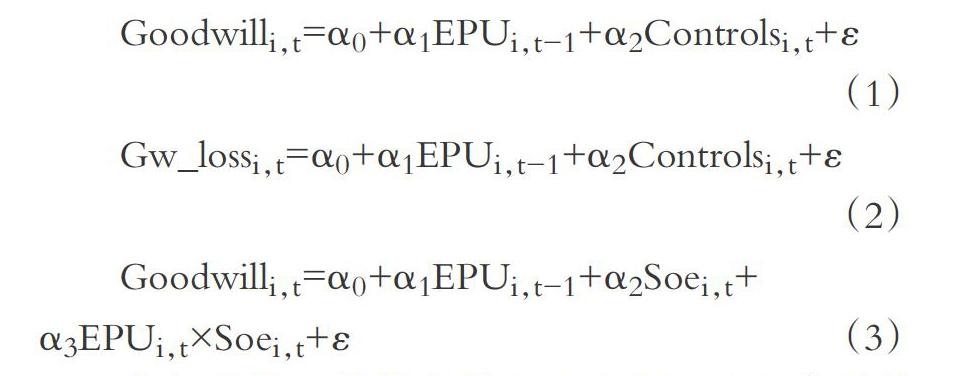

在參考张新民等[14] 模型的基础上, 本文建立模型(1)和模型(2)分别检验H1和H2; 同时, 为检验产权性质的竞争性假设H3a和H3b, 本文在模型(1)中加入经济政策不确定性与产权性质的交互项构建模型(3)来考察产权性质的调节作用:

Goodwilli,t=α0+α1EPUi,t-1+α2Controlsi,t+ε

(1)

Gw_lossi,t=α0+α1EPUi,t-1+α2Controlsi,t+ε

(2)

Goodwilli,t=α0+α1EPUi,t-1+α2Soei,t+

α3EPUi,t×Soei,t+ε (3)

本文对核心关键变量(EPU)和国民生产总值(GDP)采用滞后一期的数据, 一方面是因为并购商誉等微观企业行为对宏观经济政策波动的反应存在滞后性, 另一方面是因为这样做可以降低存在反向因果的可能性。

四、实证分析

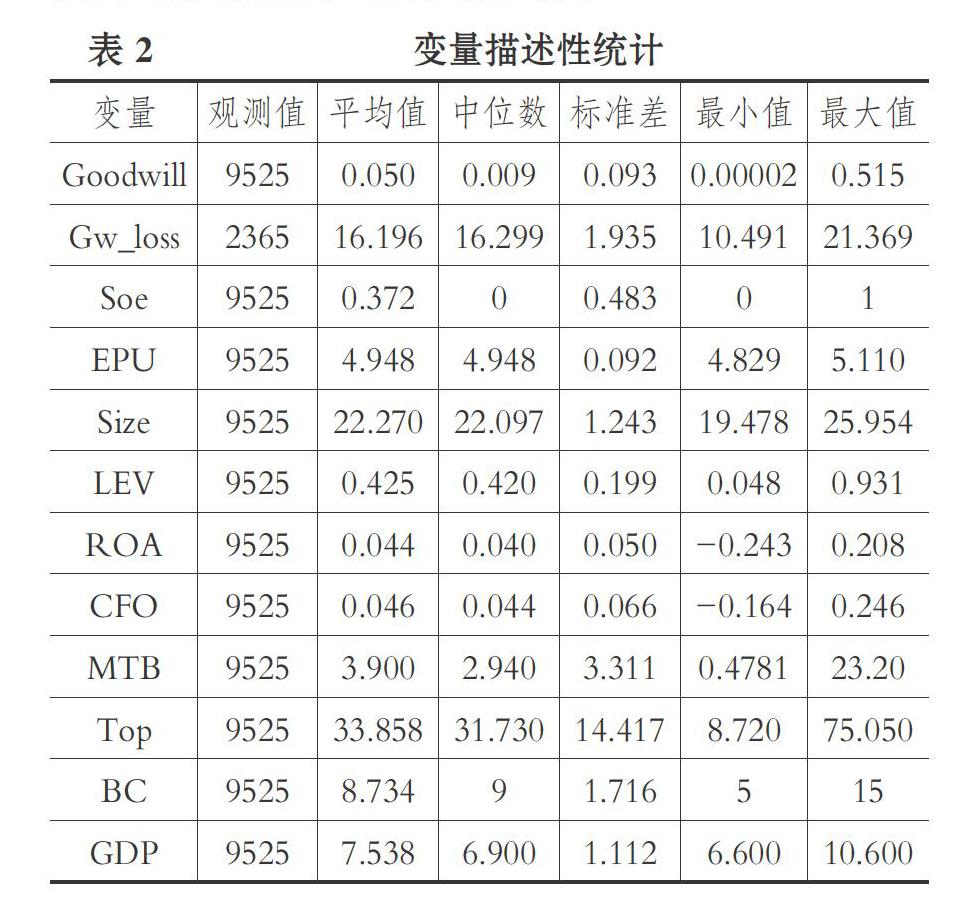

(一)描述性统计

主要变量的描述性统计结果见表2。 从表2可以看出, 商誉占总资产的平均比例是5.0%, 其中商誉资产比的最大值已经达到51.5%, 这说明我国上市公司的并购商誉规模较大, 部分企业的商誉资产比已经达到50%。 商誉减值损失的标准差为1.935, 说明不同公司计提的金额存在明显差异; 同时商誉减值损失的最大值达21.369, 巨额的商誉减值准备可能是不合理高溢价并购的产物, 其背后蕴藏的风险会对企业发展产生不利影响。

(二)回归分析

表3列示了利用固定效应模型检验经济政策不确定性对并购商誉影响的回归结果。 第二列中经济政策不确定性(EPU)的系数为0.019, 在5%的水平上显著, 表明经济政策不确定性对并购商誉发挥了显著的正向影响, H1得到验证。 这可能是由于经济政策不确定性的提高会提高企业的代理成本、加剧并购双方的信息不对称, 从而提升高溢价并购的可能性, 带来高额商誉。 在第三列中, 经济政策不确定性(EPU)与商誉减值损失(Gw_loss)的回归系数(-3.35)在 1% 的水平上显著为负, 这说明经济政策不确定性的提高会显著降低商誉减值的计提金额, 这可能是企业管理层为了对冲风险和平滑利润而造成的结果。 在第四列中, 本文通过加入经济政策不确定性与产权性质的交互项来考察产权性质的调节作用, 结果显示, EPU×Soe的回归系数在1%的水平上显著为正, 这说明当并购方为政治关联较强的国有企业时, 并购商誉对经济政策不确定性的反应更为敏感, 即经济政策波动越大, 相应对并购商誉的影响也就越大。

五、进一步研究

(一)不同程度的经济政策不确定性对并购商誉及商誉减值损失的影响

本文以经济政策不确定性指数(EPU)为标准将样本等分为lEPU(经济政策不确定性低组)、mEPU(经济政策不确定性较高组)和hEPU(经济政策不确定性高组)三组, 来检验不同程度的经济政策不确定性对并购商誉及商誉减值损失的影响。 由表4可以看出, 在经济政策不确定性低和较高时, EPU系数在1%的水平上显著为正, 说明经济政策不确定性对并购商誉具有正向影响, 验证了H1。 但是观察结果发现, 在经济政策不确定性高组, 这一系数变为负数且不再显著。 这表明, 当经济政策不确定性水平过高时, 管理层风险规避的意愿会更加强烈, 相应地会保持更为谨慎的态度, 从而减少了企业非理性投资和跟风投资行为, 同时降低了不合理的溢价收购金额。 由表4可以看出, 在不同经济政策不确定性水平上, EPU与Gw_loss的系数均在1%的水平上显著为负, 说明经济政策不确定性的提高会降低企业计提商誉减值损失的金额, 验证了H2。 并且, hEPU组的系数最大, 也就是说经济政策不确定性水平越高, EPU带来的增量贡献越大, 这种抑制效应越明显。

(二)不同类型的经济政策不确定性对并购商誉的影响

本文采用Huang和Luk[39] 编制的中国经济政策不确定性指数来衡量经济政策不确定性, 此指数包含对不同类型的经济政策不确定性指数的估计, 具体包括财政(FEPU)、货币(MEPU)、贸易(TEPU)以及汇率和资本账户政策(EEPU)不确定性指数。 本文从这四个方面出发, 重新考察其对并购商誉的差异化影响, 结果如表5所示。 从回归结果来看, 财政、货币及汇率和资本账户政策的EPU指数系数在5%的水平上均显著为正, 与总的经济政策不确定性指数结论一致; 而贸易政策的EPU指数系数在5%的水平上显著为负, 这主要是由于贸易政策不确定性对商誉泡沫的影响主要体现在跨国并购中, 此时, 企业面临文化差异、东道国的限制以及中美贸易摩擦等因素的影响, 企业跨国并购活动本身的风险更高, 由此管理层风险规避的意愿会更加强烈, 从而降低了不合理的溢价收购金额, 与前文的研究结论一致。

六、稳健性检验

(一)替换被解释变量

根据李丹蒙等[1] 的研究, 本文采用当年新增商誉资产比(Gw_add)来衡量并购商誉, 商誉资产比=当年新增商誉/年末总资产的账面价值, 将模型(1)的被解释变量替换为新增商誉资产比进行回归, 结果如表6第(1)列所示, 经济政策不确定性与并购商誉在1%的水平上显著正相关, 说明经济政策不确定性会显著扩大并购商誉规模, 与之前的结论保持一致。

(二)替换解释变量

根据蓝发钦等[43] 的研究, 本文采取每年度的经济政策不确定性指数中位数的对数(EPU_m)作为EPU的代理变量, 回归结果如表6第(2)列和第(3)列所示, 经济政策不确定性与并购商誉的回归系数在5%的水平上显著为正, 与商誉减值损失的回归系数在1%的水平上显著为负, 验证了H1和H2, 这表明即使变更度量方法, 本文的研究结论依然不受影响。

七、结论和政策建议

本文从企业所处的制度环境入手, 实证检验了经济政策不确定性对并购商誉及商誉减值损失的影响, 研究发现:伴随着不可预测性、不透明性和模糊性, 经济政策不确定性上升将改变企业所面临的政治生态环境, 加大资本市场的信息分歧, 从而扩大企业的商誉规模, 显著降低商誉减值的计提金额, 并且经济政策不确定性对并购商誉的影响也受到产权性质的影响。 本文进一步对经济政策不确定性进行细分, 结果发现商誉泡沫对于不同程度以及不同类型经济政策不确定性的敏感度不同, 当经济政策不确定性水平过高时, 管理层会保持更为谨慎的态度, 降低不合理的溢价收购金额。 在对关键指标进行替换后, 结论依然成立。

本文有以下几点启示:第一, 政府应关注外部环境的稳定性, 在制定政策时提高政策的透明度, 同时充分考虑企业的适应性, 以减少经济政策不确定性上升带来的负面影响。 第二, 企业在做出相关行为决策时, 要充分考虑政治制度因素并及时调整经营策略, 避免由于市场噪音而导致的不合理高估值并购。 第三, 本文的研究结论表明, 并购方支付溢价中非理性因素的存在导致了商誉高估, 因此建议企业完善内部控制制度和风险防范机制, 以提升并购效率与资产质量, 防范相关风险。

当然, 本文也存在一定的局限性。 首先, 由于经济政策不确定性无法直接观察, 本文选用的EPU指数[39] 虽然经过验证与经济政策波动的相关性较强, 但依然可能存在偏差, 其适用性有待进一步检验; 其次, 本文在检验商誉对不同类型经济政策的敏感性时只考虑了单一类型的影响, 没有考虑多种类型的经济政策不确定性对商誉规模的交互影响; 最后, 由于现有文献尚停留在经济政策不确定性对并购规模影响的研究上, 未来可以探究经济政策不确定性对并购支付方式选择、并购溢价率以及并购绩效等方面的影响, 丰富理论框架, 对企业并购行为提供指导与建议。

【 注 释 】

① 这十家媒体分别是《北京青年报》《广州日报》《解放日报》《人民日報(海外版)》《新闻晨报》《南方都市报》《新京报》《今日晚报》《文汇报》《羊城晚报》。

② 该指数由Huang和Luk定期在https://economicpolicyuncertaintyinchina.weebly.com/网站进行更新并提供下载,本文所用的经济政策不确定性指数均来自该网站。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 李丹蒙,叶建芳,卢思绮,曾森.管理层过度自信、产权性质与并购商誉[ J].会计研究,2018(10):50 ~ 57.

[2] 傅超,杨曾,傅代国.“同伴效应”影响了企业的并购商誉吗?——基于我国创业板高溢价并购的经验证据[ J].中国软科学,2015(11):94 ~ 108.

[3] 蒋楠.经济政策不确定性与企业行为的文献综述[ J].财会月刊,2020(3):154 ~ 160.

[4] 姜国华,饶品贵.宏观经济政策与微观企业行为——拓展会计与财务研究新领域[ J].会计研究,2011(3):9 ~ 18+94.

[5] 步丹璐,石翔燕,张晨宇.政策不确定与审计师选择——基于省委书记更替的经验证据[ J].审计与经济研究,2018(2):39 ~ 49.

[6] 李凤羽,史永东.经济政策不确定性与企业现金持有策略———基于中国经济政策不确定指数的实证研究[ J].管理科学学报,2016(6):157 ~ 170.

[7] 陈耿,严彩红.代理冲突、激励约束机制与并购商誉[ J].审计与经济研究,2020(2):65 ~ 76.

[8] 葛家澍.当前财务会计的几个问题——衍生金融工具、自创商誉和不确定性[ J].会计研究,1996(1):3 ~ 8.

[9] 林勇峰,鲁威朝,陈汉文.商誉与商誉减值:基于上市公司现状的深层分析[N].上海证券报,2017-04-15.

[10] 谢纪刚,张秋生.股份支付、交易制度与商誉高估——基于中小板公司并购的数据分析[ J].会计研究,2013(12):47 ~ 52+97.

[11] 翟进步,李嘉辉,顾桢.并购重组业绩承诺推高资产估值了吗[ J].会计研究,2019(6):35 ~ 42.

[12] 李璐,姚海鑫.共享审计能抑制并购商誉泡沫吗?——来自中国上市公司的经验证据[ J].审计与经济研究,2019(5):32 ~ 42.

[13] 张莹,陈艳.CEO声誉与企业并购溢价研究[ J].现代财经(天津财经大学学报),2020(4):64 ~ 81.

[14] 张新民,卿琛,杨道广.内部控制与商誉泡沫的抑制——来自我国上市公司的经验证据[ J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2018(3):55 ~ 65.

[15] 许罡.企业社会责任履行抑制商誉泡沫吗?[ J].审计与经济研究,2020(1):90 ~ 99.

[16] 赵欣,杨世忠,侯德帅.政府补贴与并购商誉:政策预期与现实悖论[ J].现代财经(天津财经大学学报),2020(3):99 ~ 113.

[17] 赵彦锋,汤湘希.产业政策会提升并购商誉吗?[ J].经济经纬,2020(5):99 ~ 106.

[18] Bhagwat V., Dam R., Harford J.. The Real Effects of Uncertainty on Merger Activity[ J].The Review of Financial Studies,2016(11):3000 ~ 3034.

[19] 汪弘,冯文伯,钟笑寒.经济政策不确定性与企业并购[ J].金融学季刊,2019(2):201 ~ 224.

[20] 贾玉成,张诚.经济周期、经济政策不确定性与跨国并购:基于中国企业跨国并购的研究[ J].世界经济研究,2018(5):65 ~ 79+136.

[21] 李亚波,李元旭.美国经济政策不确定性与中国海外并购[ J].经济问题探索,2019(1):106 ~ 118.

[22] 顾夏铭,陈勇民,潘士远.经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析[ J].经济研究,2018(2):109 ~ 123.

[23] Chen F., Hope O. K., Li Q., Wang X.. Flight to Quality in International Markets: Investors' Demand for Financial Reporting Quality During Political Uncertainty Events[ J].Contemporary Accounting Research,2018(35):117 ~ 155.

[24] 张鸣,郭思永.高管薪酬利益驱动下的企业并购——来自中国上市公司的经验证据[ J].财经研究,2007(12):103 ~ 113.

[25] 李善民,毛雅娟,赵晶晶.高管持股、高管的私有收益与公司的并购行为[ J].管理科学,2009(6):2 ~ 12.

[26] Nagar V., J. Schoenfeld, L. Wellman. The Effect of Economic Policy Uncertainty on Investor Information Asymmetry and Management Disclosure[ J].Journal of Accounting and Economics,2019(1):36 ~ 57.

[27] Pascale Lapointe-Antunes,Denis Cormier, Michel Magnan.Value Relevance and Timeliness of Transitional Goodwill-Impairment Losses: Evidence from Canada[ J].International Journal of Accounting,2009(44):56 ~ 78.

[28] 季盈.合并商譽减值计提动机实证研究——基于沪深A股上市公司的证据[ J].财经界(学术版),2014(2):143 ~ 144.

[29] 卢煜,曲晓辉.商誉减值的盈余管理动机——基于中国A股上市公司的经验证据[ J].山西财经大学学报,2016(7):87 ~ 99.

[30] Glaun M., Landsman W. R.,Wyrwa S..Goodwill Impairment:The Effects of Public Enforcement and Monitoring by Institutional Investors[ J].The Accounting Review,2018(6):149 ~ 180.

[31] 韩宏稳,唐清泉,黎文飞.并购商誉减值、信息不对称与股价崩盘风险[ J].证券市场导报,2019(3):59 ~ 70.

[32] 邓鸣茂,梅春.高溢价并购的达摩克斯之剑:商誉与股价崩盘风险[ J].金融经济学研究,2019(6):56 ~ 69.

[33] Gulen H., Ion M.. Policy Uncertainty and Corporate Investment[ J].The Review of Financial Studies,2016(3):12 ~ 69.

[34] 姜彭,王文忠,雷光勇.政治冲击、不确定性与企业现金持有[ J].南开管理评论,2015(4):130 ~ 138.

[35] 饶品贵,徐子慧.经济政策不确定性影响了企业高管变更吗?[ J].管理世界,2017(1):145 ~ 157.

[36] 黄蔚,汤湘希.合并商誉会增加企业的融资约束吗?[ J].证券市场导报,2018(12):32 ~ 40+46.

[37] 钟宁桦,温日光,刘学悦.“五年规划”与中国企业跨境并购[ J].经济研究,2019(4):149 ~ 164.

[38] 杨栋旭,徐硕正,魏泊宁.经济政策不确定性与企业对外直接投资:抑制还是促进?[ J].当代财经,2019(2):108 ~ 119.

[39] Huang Y.,Luk Paul. Measuring Economic Policy Uncertainty in China[Z].Hong Kong Baptist University Working Paper,2019.

[40] 叶建芳,何开刚,杨庆,叶艳.不可核实的商誉减值测试估计与审計费用[ J].审计研究,2016(1):76 ~ 84.

[41] Baker S. R.,Bloom N.,Davis S. J.. Measuring Economic Policy Uncertainty[ J].The Quarterly Journal of Economics,2016(4):1593 ~ 1636.

[42] 梁琪,刘笑瑜,田静.经济政策不确定性、意见分歧与股价崩盘风险[ J].财经理论与实践,2020(3):46 ~ 55.

[43] 蓝发钦,蔡娜婷.经济政策不确定性与企业并购[ J].上海金融,2019(10):19 ~ 27.

[44] 褚剑,秦璇,方军雄.经济政策不确定性与审计决策——基于审计收费的证据[ J].会计研究,2018(12):85 ~ 91.