文化心理视角下默认器官捐献制度研究

——基于潮汕地区的实证调查

潘雪仪 万晨晨 徐千睿 冯哲浩(通讯作者)

(汕头大学,广东 汕头 515063)

器官缺乏是一直困扰世界的问题之一[1],提高器官捐献率是多数国家解决器官缺乏问题的重要途径。其中,默认器官捐献制度一直是学界讨论的重要议题。默认器官捐献制度的相关法律制度或实践都与器官捐献率的增加有关。四项在不同国家进行的研究中,所有国家都报告了在引入默认器官捐献制度后每百万人口捐献率(PAP)的增加[2]。黄元娜及其团队2018年发表的一项研究表明,默认器官捐献制度在中国具有一定潜力,能够促使中国器官捐献率的提高,缓解器官短缺[3]。

从2013年至2019年,汕头市仅实现13例人体器官捐献;截至2019年5月,汕头国际眼科中累计超1000人登记无偿捐献,但最终成功捐献的志愿者仅有几十例,而平均每年汕头国际眼科中心一般只能接受十多片无偿捐献的眼角膜,整体器官捐献工作仍处于破冰状态[4]。

文化是影响人体器官捐献的重要因素之一,它包括特定的价值观、行为方式、道德规范、审美观念、宗教和风俗习惯等。器官捐献是一个多方面的问题,受到立法、伦理、文化背景和社会文明发展水平的影响。文化心理视角主张人的行为与文化紧密联系,由文化决定与制约,而受中国传统文化影响,我国器官捐献工作整体发展缓慢,潮汕地区因其浓厚的传统文化而更为凸显器官捐献工作的困难[5]。

一、对象与方法

本项目的研究对象是潮汕地区不同性别、年龄段、职业、教育背景的群体(访谈样本如表1所示),人员联系方式由项目团队成员人际关系、被调查者提供另外调查对象的方式获得。对不同社会人口特征的潮汕地区大众个体进行半结构性访谈,以了解潮汕文化对潮汕地区人民器官捐献的影响,以及潮汕文化与潮汕地区人民对默认器官捐献制度的认可度的关系。将访谈内容进行编码研究,并以此为依据进行推理以获得研究结论。

表1 访谈样本

二、不同文化心理下潮汕民众对于默认器官捐献制度的认知情况

1.传统价值

依据访谈文本,潮汕地区民众的传统价值观主要分为传统认同、简化认同和批判认同三种,具体分析如下:

如表2,传统认同类型的样本量占总量的61.5%,共8人。其中有62.5%的民众表示出正面认知,有37.5%的民众表现出负面认知。

表2 传统认同传统价值观与器官捐献制度认知编码表

如表3,简化认同类型的样本量占总量的23.1%,共3人。其中,所有民众均呈现负面认知,66.7%的民众呈现强负面型的认知,33.3%的民众呈现弱负面型认知。

表3 简化认同传统价值观与器官捐献制度认知编码表

如表4,批判认同类型的样本量占总量的15.4%,共2人。其中,所有民众对于默认器官捐献制度都表现出强正面型认知。

表4 批判认同传统价值观与器官捐献制度认知编码表

整体上,多数潮汕民众对于传统价值表现出相对传统的认同倾向,少部分民众呈现简化与批判的认同。呈现传统认同的民众,对默认器官捐献制度表达更多的正面认知倾向,呈现简化认同的民众,表达强烈的负面认知,呈现批判认同的民众,表达强烈的正面认知,这可能由于不同民众对于传统价值的肯定与否定的差异所导致。简化认同的民众尽管表现出对传统文化习俗一定的否定倾向,表示“生活所迫,时代所迫”,其对于传统文化仍抱有较为肯定的态度,进而否定与传统习俗有较大冲突的默认器官捐献制度。总体而言,可认为受潮汕文化影响,部分潮汕民众保持相对保守的心理认知,其传统价值观为影响默认器官捐献制度认知的主要因素之一。

2.政策依从

依据访谈文本,潮汕地区民众的政策依从主要分为负面型、中立型和正面型三种,具体分析如下。

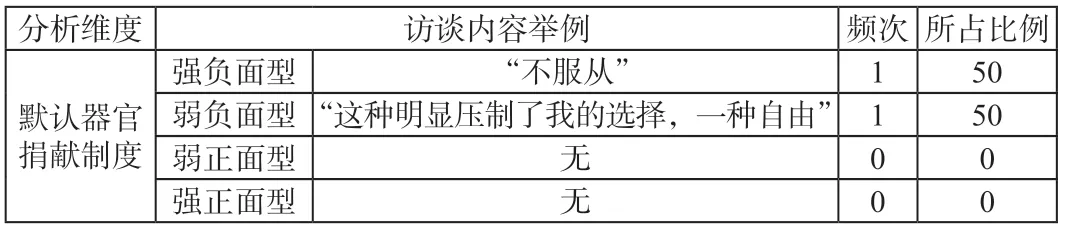

如表5,负面型政策依从的样本量占总量的15.3%,共两人。其都呈现出负面的认知。

表5 负面型政策依从与器官捐献制度认知编码表

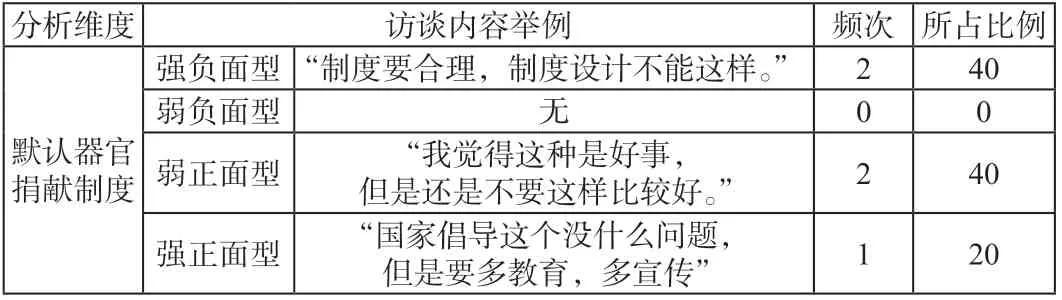

如表6,中立型政策依从的样本量占总样本量的38.5%,共5人。其中多数对于默认器官捐献制度呈现较为正面的认知,占比为60%。

表6 中立型政策依从与器官捐献制度认知编码表

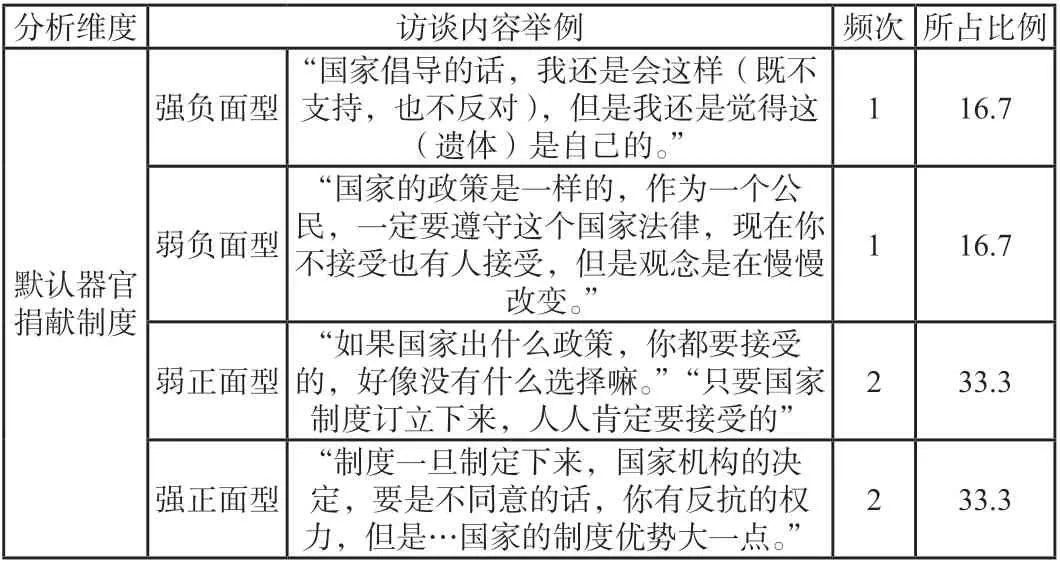

如表7,正面型政策依从的样本量约占总样本量的46.2%,共6人。其中多数对于默认器官捐献制度呈现正面认知,为66.7%。

表7 正面型政策依从与器官捐献制度认知编码表

整体上,潮汕民众多呈现出中立型与正面型政策依从,少数呈现负面型。其中,正面型与中立型对于默认器官捐献制度呈现为正面认知,并且从其访谈文本可以一定程度上证明,民众的政策依从与默认器官捐献制度认知具有较为紧密的关联,如“只要国家法律订立下来,人人肯定要接受的嘛”(1号),表现出潮汕地区民众对于国家制度的具有较强的服从心理。结合我国具体实际,集体主义的东方文化下民众对于政府权威普遍持较为积极的顺从态度,这对其关于默认器官捐献制度的认知产生了较大影响。因此,政策依从是影响默认器官捐献制度认知的显著因素,应当对此加以关注。

三、潮汕文化下默认器官捐献制度认知的建构张力

尽管潮汕地区民众对于默认器官捐献制度普遍呈现正面的认知,但年轻群体与中老年群体间呈现一定的差异性。总体上,年轻一代对器官捐献具有的较高社会价值表现出积极的认知,但默认器官捐献制度所带来的“强制力”使得年轻群体产生“自愿性”受压制的感知,进而引起情感上的反抗;而中老年群体对传统文化的保守认同塑造了其对于器官捐献的基本负面认知,但对于制度背后的国家意志的遵从产生正面的认知影响。

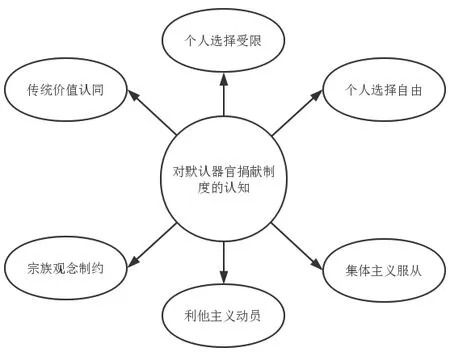

透过潮汕地区的独特文化呈现出的“潮汕人”形象,不难发现民众认知背后存在着复杂的建构张力,构成了潮汕民众对于默认器官捐献的不同认知。结合对访谈文本的分析,其张力可概括为集体主义服从与传统价值认同、个人选择自由与宗族观念制约、利他主义动员与个人选择受限三个方面。

图1 对默认器官捐献制度认知的建构张力

1.集体主义服从与传统价值认同

集体主义作为东方文化的主要特征之一,构成了民众对于默认器官捐献制度的主要正面认知推动因素,但服从之下隐含着消极情绪。一方面,集体主义所塑造的国家权威导致了民众最基础也最为深刻的服从心理。民众对确立的国家制度保持着敬畏与服从的态度,如“国家说了你肯定要服从它的说法,它的制度嘛”(1号)。另一方面,在默认制度的“政治正确”下,多数人会选择接受,表现出对于“社会之善”的追求,而自身一旦选择主动退出则似乎意味着对于公益的否定,如“我自己还是会觉得大部分人服从这个政策的,而且又不是让你活着就去捐,是让你死后再去啊。别人都捐你不捐就不太好。”(10号)但在追问对于该制度的潜在反对群体时,多数中老年或低教育水平的受访者强调潜在反对群体的“高级知识分子”“年轻人”标签,侧面展示其服从心理之下的消极情绪,希望更有声望的群体来表达意见。

对于传统价值的认同构成了制度主要认知负面推动因素,但在一定程度上有所削弱。对于潮汕文化的传统认同与保守的文化继承共同塑造了对于器官捐献的负面认知,潮汕传统文化强调对于先祖的敬重,表达敬重的主要载体则是祭拜仪式——器官捐献与其“遗体完整”概念产生了较大冲突,然而在访谈中,笔者发现,由于火葬政策的推广,多数民众“忽视丧葬形式”,对于器官的反对情绪也有所减弱,如“以前推行火葬的时候,老一辈肯定都有(反对),这些都是人的观念,中国几千年的风水,玄学肯定有他的道理。还有人的心理,亲人去世肯定想留念一下。政策允许的情况下,我肯定偏重土葬,但现在大环境,环境保护,还有政策也不允许,人都是有私心的,但不能说不好”“(对于器官捐献)我个人,毕竟是自己的亲人,心理不太乐意,肯定不会反对亲人、孩子的意愿的,但我自己很自私的,他愿意捐献我也不反对。”(5号)因此,尽管“遗体完整”的传统价值构成了默认器官捐献制度负面影响因素,但在一定程度被“忽视形式”的生死观与正面的政策依从所削弱。结合二者来看,集体主义服从背后的消极情绪在一定程度上以对传统文化认同的形式发泄出来,而传统价值认同的负面影响则被集体主义所削减。

2.个人选择自由与宗族观念制约

器官是自身所有,因而选择捐献器官与否的决定权在于个人。但在现实情境下,器官捐献往往并不是由自身所决定。一方面,潮汕民众对于器官捐献认知水平较低,尽管多数民众呈现积极的认知,但并未落实到行动,也不知如何落实行动,因此在发生意外时,往往是由其家属替其决定;另一方面,多数民众并不会选择事先向亲人表达自身对于器官捐献的意愿,同时考虑到家属情绪,医院也不会主动进行询问,如访谈中三位医务工作者所表示的,医生没有义务进行询问,面对情绪激动的家属,医生也不应询问。因此,现实中的器官捐献必须考虑亲属意见。

而在潮汕地区强烈的宗族的观念影响下,面对逝去的亲人,尽管多数被访者强调自身会尊重死者的意见,不会干涉。如“那是我死后的事情,明白吗?就是完完整整地走,干干净净地走,有些就是病重的时候,他会询问病人愿不愿意吧,然后我觉得病人本人可能不介意,但父母亲人肯定很介意。对,其实你知道潮汕这边他会更加的很反抗这个东西,比如我的小孩都走了,居然还要挖走眼睛。”(13号)但多数家属仍难以摆脱较为负面的情绪,自然不会主动去进行处理器官捐献相关事宜。同时医务工作者的现实困境难以摆脱,“按你说意外死亡的家属都非常难过,你还要去关注是不是捐这个器官,就没可能,行不通的。”(9号)因而在宗族联系紧密的潮汕地区,个体选择的自由更可能受到宗族观念的制约,导致最终行动上的空白。这种行动的空白不仅是对于捐献者家属而言,更是医务工作者的普遍困境。

3.利他主义动员与个人选择受限

利他主义是器官捐献的核心,根本上塑造了民众对于器官捐献工作的正面认知。而在默认器官捐献制度中,利他主义的动员作用得到进一步的强化——对于部分原本中立或消极的民众,“利他”的概念更易促使其进行自我说服,作出不选择退出的决定。但同时,默认器官捐献制度给民众带来一种“强买强卖”的认知,尽管向其解释选择主动退出无门槛后,多数受访者仍然表示感受到个人选择的限制,如“是我得去申请这个流程做这个事情,……本来这件事情不应该是我同意这么做吗,是我申请加入,为什么要变成我要申请退出?我的意愿不应该是我不想做的事情,我的意愿应该是我愿意去做,只是出于一种道德,你不能够拿这种法律处于一种底线的状态去约束我的道德行为,而且一旦挑起反感情绪,大家就会更不愿意做这些事情。”(13号)默认器官捐献制度在一定程度上升了整体的社会道德门槛,削减了原本主动选择进行器官所带来的自我获得感。

默认器官捐献制度所带来的个人选择受限的感知,正是构成民众的负面感知的重要因素之一。在部分受访者看来,默认器官捐献制度不仅削减了“利他”带来的自我获得感,更是一种对于自身权利的侵犯与压迫。部分受访者表示默认器官捐献制度带来一种压迫感,“我觉得那种退出的,不太好,还是自愿的比较好吧。后面那一种好像带有强迫,人人都要去捐。”(1号)多数受访者也强调关于身体的处分应当由自身决定,而非在一种预设的处分之下,再由自己进行决定,“遗体的支配权也是应该个人决定,原来我这个身体使用了几十年呢。”(3号)民众对于该制度的反抗情绪也由此滋生,更易形成对于默认器官捐献制度的负面认知,甚至可能导致利他主义的动员作用受到压制,转化为反作用,阻碍正面认知的形成。

四、启示

依据我国当前器官捐献制度发展状况,加上社会文化仍未为器官捐献提供良好环境,默认器官捐献制度在我国目前推行尚不可行,具体原因主要由以下两点构成,一是默认器官捐献制度本身存在的争议点尚未解决,二是推行默认器官捐献制度对社会环境要求高。

1.默认器官捐献制度的争论焦议点尚未解决

依据捐赠法律制度规定,人体器官捐献处分权来源是立法的首要问题。目前,默认器官捐献制度在人体器官处分权上仍存在争议,最大争议为在未表示捐献意愿的死者器官物权存在之归属,如果死者生前有表示捐献意愿,可以尊重其个人遗愿,但如果死者生前无表示意愿,则国家是否有权力推定其为默认自愿捐献,这依然仍存在争议。

2.默认器官捐献制度对社会文化水平要求高

默认器官捐献制度对社会文化水平要求高。依据文化心理理论及本项目调查结果显示,文化对公民器官捐献态度和行为有很大影响,中国传统文化“身体发肤,受之父母,不敢毁之”“入土为安”等思想对实行默认器官捐献制度具有阻碍作用。当前中国社会的传统思想观念仍限制着人们的行为,特别是在认同器官捐献制度和个人捐赠意愿、捐赠行为之间存在较大差距。如要实施默认器官捐献制度,则应在中国社会改变传统文化模式,使大部分公民树立正确的生死观、对器官捐献有正确认识的前提下。当前中国社会的文化水平难以实行默认器官捐献制度。

结语

在部分西方国家的实践表明,默认器官捐献制度具有一定的生命力,而根据潮汕地区的访谈结果显示,默认器官捐献制度会带来一定的积极效果,具有一定的可行性。但值得注意的是,对于默认器官捐献制度正面认知的背后是被隐藏的负面认知,民众对于默认器官捐献制度的认知建构呈现着一定程度的张力。潮汕文化氛围下,民众往往更易受到传统价值认同、宗族观念以及个人选择受限认知的影响,形成负面情绪。而充分利用集体主义,个人选择自由与利他主义的积极影响,在保障民众的知情权前提下,依据地域的文化心理特征,进行适当的科普宣传,加强生死教育,进一步完善我国器官捐献体系建设,能够推动我国器官捐献工作的开展,为默认器官捐献制度实施拓展空间。