基于IPA方法的山地乡村旅游景观质量的主客感知

——以杭州临安指南村为例

常丽丽 孟明浩,2 张明如

1 浙江农林大学旅游与健康学院 杭州 311300

2 北京林业大学生态与自然保护学院 北京 100083

在乡村振兴战略实施背景下,全国虽然开始了乡村旅游发展热潮,但使乡村旅游景观建设面临严峻的考验,即过快的规划建设多由政府单位和规划部门主导,其认知局限性和需求差异化使乡村景观资源被盲目开发,造成景观浪费与破坏、特性丧失、使用周期短等问题[1]。而山地乡村因特殊的地形与气候条件,其景观具有复杂性、生态脆弱性、类型与功能多样性等特点,在旅游环境下,其地域人文特色景观资源的破坏和浪费等问题更为突出[2]。因此,为有效利用和保护山地乡村景观资源,促进乡村旅游持续发展,在旅游规划建设中对山地乡村旅游景观资源和质量问题的研究具有重要意义。

目前对乡村旅游景观的研究涉及地理学、生态学、旅游学和美学等多种学科,内容集中在规划设计[3-4]、开发与保护[5-6]、提升优化[7]、评价指标体系[8]、景观演化机制[9]和景观感知[10]等方面。这些研究多采用社会学的定性分析方法,少数应用GIS和问卷调查,具体涉及景观价值、景观变化和景观特征等方面,未见对景观质量进行主客感知方面的研究。乡村旅游景观质量能否满足主客宜居和休闲需求是全域旅游时代要考虑的必然问题,也是景观资源开发和保护的基础。“期望—感知”差异是用于满意度评价的重要理论[11],而IPA分析法(Importance Performance Analysis)是评价满意度的最佳手段之一[12]。因此,根据案例地景观现状,结合乡村景观和旅游资源分类标准构建主客景观质量感知测量体系,运用IPA分析法对居民和游客的期望与实际感知进行对比,研究其对景观质量实际感知的异同,并从“主客共享”角度对乡村旅游景观的建设提出合理建议,以期推动乡村旅游的健康、持续发展。

1 研究设计

1.1 案例地概况

指南村位于浙江省杭州市临安区太湖源镇,地处长三角经济区2 h交通圈,区位优势明显。村域总面积7.86 km2,属低山区,平均海拔约600 m。该村旅游资源丰富,资源类型结构较为完整和均衡,在2015年成为杭州市首批特色小镇“红叶小镇”,2017—2018年,相继成为临安村落景区、浙江省3A级景区村庄、国家3A级旅游景区。

1.2 研究方法

IPA方法又称重要性—满意度分析法,其能对满意度作出更加形象、直观的评价,有助于管理者认识优先发展和重点改进的领域,并理解人与景观相互作用下应如何利用和维护景观[13-14]。具体以重要性为X轴、满意度为Y轴、两者均值为原点构建象限分析图,各要素分布在各具特征的4个象限。第一象限为重要性与满意度均较高的优势区,后续应继续保持并稳定提升其优势;第二象限为重要性较低、满意度较高的维持区,应顺势发展;第三象限为重要性和满意度均较低的机会区,可低优先发展;第四象限为重要性高、满意度低的改进区,应亟待并重点改进。

1.3 问卷设计

结合山地乡村景观特点[15],以《旅游资源分类、调查与评价》 (GB/T 18972-2017)为标准,征询相关领域专家意见,经预调研后对量表进行修正与补充,确定最终问卷。调查问卷分为居民和游客两类。居民调查问卷内容包括:1)基本信息包括性别、年龄、受教育程度、职业、月收入和在当地居住时间;2)期望调查分为自然、聚居、文化与经济4类景观要素,共17个问题;3)感知调查与期望问题一致。游客调查问卷内容包括:1)基本信息包括性别、年龄、受教育程度、职业、月收入、家乡和一年内到访指南村次数;2)期望调查中景观要素分类与居民量表一致,共19个问题;3)实际感知调查与期望量表一一对应。各量表均采用李克特5级量表进行打分[16],评分指标从“非常同意” 到“非常不同意”,对应分值分别为5~1分。

1.4 数据收集与分析

研究采用现场随机调查的方式,在指南村游客中心、商业街、农家乐等游客主要聚集区域进行调查。调查时间集中在2019年7—8月,其中游客发放问卷共300份,回收263份,有效问卷258份,有效率为81.8%;当地居民中由于年轻人大都外出务工、经商,被调查的居民多数文化程度不高或年纪较大,数据获取有一定难度,共发放59份,回收59份,有效问卷56份,有效率为97.8%。

1)问卷信度分析。为了验证问卷的科学性和可靠性,研究采用SPSS22.0软件测量各个量表的克朗巴哈系数α。结果显示:游客问卷期望和感知量表的α值分别为0.927、0.952,总量表的α系数值为0.954;当地居民问卷的期望和感知量表的α值分别为0.919、0.910,总量表α系数值为0.937。各量表α值均大于0.7,表明量表均有较高的内在一致性和信度。

2)样本特征分析。受访居民人口统计学特征为:被访者男女比例约为1:2;50岁及以上的老年人最多,共占62.5%;受教育程度普遍较低,初中及以下占66.1%;自由职业者和务农者居多,占37.5%和28.6%;月收入在5 000元以下占80.3%;居住15年以上的占83.9%。受访游客人口统计学特征为:被访者男女占比为50.4%和49.6%,较为均衡;中老年人居多,40~60岁及以上的游客共占53.5%;受教育程度以大专或本科为主,占58.5%;职业多为企业人员、在读学生和离退休人员,共占54.8%;月收入在5 000元以下居多,占40.7%;游客主要来自长三角江浙沪地区,占90.3%,且第一次来指南村的占62.4%。调研时还发现,多数游客认为规划调查对象应为当地居民,但又希望能为乡村旅游景观发展提出建议。

2 结果与分析

2.1 感知要素重要性和满意度分析

2.1.1 居民感知要素分析

由表1可知,从重要性和满意度均值看,17个指标均值差(P-I)均为负数,表明居民感知处于失望状态。重要性均值都在“同意” (4分)以上,表明当地居民对该村各旅游景观指标期望较高,其中排名前4的指标中有3项属于自然景观要素。满意度均值在4分以上的4项指标中有3项属于自然景观类要素。在均值配对(置信水平为95%)结果中,大多数指标的重要性和满意度在统计学意义上具有显著差异。

表1 当地居民对乡村旅游景观质量感知要素的重要性与满意度比较分析

2.1.2 游客感知要素分析

由表2可知,19个指标的重要性和满意度均值差(P-I)同样均为负数,表明指南村在旅游景观规划中需重视主客需求,提升空间较大。重要性均值在“同意” (4分)以下的有3项指标。满意度均值在“同意”(4分)以上的指标中自然景观要素类居多,而均值较低的4项指标均属于文化景观要素层。在均值配对(置信水平为95%)结果中,除“优美的水体景观”外,其余指标的重要性和满意度在统计学意义上存在显著差异。

表2 游客对乡村旅游景观质量感知要素的重要性与满意度比较分析

2.2 感知要素的IPA总体分析

2.2.1 居民感知要素的IPA定位分析

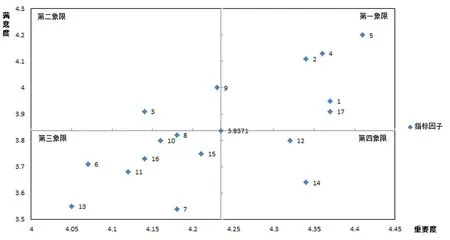

基于以上分析,研究以17个景观要素的重要性均值为横坐标,满意度均值为纵坐标,两者总均值(4.234 7,3.837 1)为坐标原点,绘制IPA象限图,如图1所示。

图1 当地居民IPA定位分析(图中序号代表的评价指标同表1)

第一象限分布5个指标,其中4个指标属于自然景观要素类。第二象限有2个指标,分别为“鱼、鸟、虫等动物种类多样”和“游步道设计生态、美观”,这是由于当地居民居住时间较长,对村内动物资源较为了解。第三象限共有8个指标,其中5个指标属于聚居景观类要素,居民对该类景观需求较低,游客期望值也不高,可待旅游市场环境和游客需求改变时再考虑发展。第四象限为改进区,分布的2个指标均为文化景观类要素。在实地访谈中还了解到,村民对文化景观兴趣虽然较高,但日常缺少机会、且较少主动去学习了解。

2.2.2游客感知要素的IPA定位分析

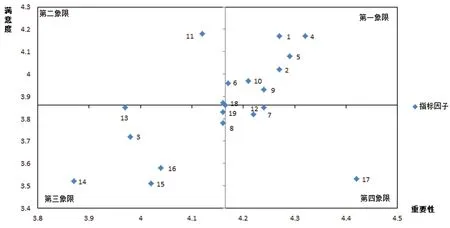

研究以19个景观要素的重要性均值为横坐标,满意度均值为纵坐标,两者总均值(4.1647,3.86)为坐标原点,绘制IPA象限图,如图2所示。

图2 游客IPA定位分析(图中序号代表的评价指标同表2)

第一象限分布7个指标,其中4个属于自然景观类要素,说明乡村丰富的自然资源得到了游客充分的肯定和重视。第二象限有2个指标,分别是“从景观小品中感受到当地特色”和“乡村商业景观(商铺、农家乐、民宿)”,说明游客对商业景观实际感知较为满意,但指标P-I差值为负数,这又说明商业景观仍需进一步规范和提升。第三象限内有7个指标,其中4个属于文化景观类要素。第四象限有3个指标,都属于聚居和经济景观类要素,表明这类指标亟待改进。

3 结论与建议

3.1 结论

1)从均值来看,主客对自然、聚居、文化和经济4大景观类要素的感知偏好存在明显异同,这与不同群体对景观的期望和观看方式不同有关[17]。主客期望均值较高的景观要素均为自然景观和经济景观,而较低的景观却不同,分别是聚居景观和文化景观;实际感知均值结果相同,均为自然景观>经济景观>聚居景观>文化景观,说明文化景观的发展情况较不理想。

2)主客对乡村旅游景观质量要素的感知定位在一定区域内有部分重叠。自然景观类要素重叠程度最大,且重叠区域为第一象限——优势区;聚居景观类要素中仅有“新建建筑的风貌乡土化”1个指标在第三象限——机会区重叠;文化景观类要素中仅有“在农家书屋中学习文化知识”1个指标在第三象限重叠;而经济景观类要素没有重叠。

3)不同群体对亟待改进的乡村旅游景观质量感知不同。居民感知要素亟待改进的为文化景观类要素中的“从文化礼堂中了解当地历史”和“村庄传统表演和活动具有吸引力”;而游客感知要素亟待改进的为聚居与经济景观类要素中的“民居(含庭院、外墙)等建筑景观的乡土气息”“具有当地特色的乡村休闲游憩场所(如亭台楼阁)”和“梯田、茶园等田园景观的优美”。

3.2 建议

1)山地乡村旅游景观规划需遵循主客共享、景观共建原则。山地乡村较平原地区生态环境更为敏感,其景观特征更为复杂,人地关系差异更加显著。因此,旅游景观规划前需对景观资源现状和主客需求感知做详细调研,注重主客心理需求和情感共鸣的寻找,引导双方共同参与乡村旅游景观规划建设,从主客共享角度探究景观共建模式。

2)发挥自然和经济景观优势,提升聚居和文化景观质量。山地乡村大多交通不发达,其良好的自然和经济景观是旅游开发建设的基础,但同时需加强聚居景观的肌理协调和文化景观的保护传承。乡村文化景观是乡村地域历史和记忆保护与传承的关键,能够在活动中引导游客产生归属感[18],可将非物质文化遗产融入物质文化空间,注重乡土化、体验化、有形化的设计和表现,如通过AR、VR等科技化手段展示等。

3)改善旅游服务模式,提升景观管理水平。乡村旅游服务和管理模式通常以本地政府主导进行维护,山地乡村整体空间分布较为分散,在一定范围内人员服务意识和管理能力有限。为促进山地乡村旅游产业发展,改善乡村景观环境,可引进专业运营管理团队、改善旅游服务模式,同时引导居民形成“主人翁”意识,增强游客的“地方感”,形成多方共管、共赢局面,以提升景观管理水平。