难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析预后的影响因素

杜盼盼,周杰,刘如喜,李敏,祝经韬,宋传旺

安徽皖北煤电集团总医院(蚌埠医学院第三附属医院)重症医学科,安徽宿州234000

难治性急性心力衰竭是指心功能不全经积极药物干预后仍无法控制相关症状的特殊心力衰竭类型,被认为是导致心功能不全人群死亡的重要原因[1-2]。近年来维持性血液透析已被广泛用于危重症治疗,可有效控制患者心力衰竭症状,延缓病情进展,但相关报道亦提示接受维持性血液透析治疗的难治性急性心力衰竭患者整体病死率仍超过20%[3-6]。为此,本文选取维持性血液透析治疗难治性急性心力衰竭患者,比较生存与死亡患者的临床特征,探讨患者预后的影响因素。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2015年1月—2020年3月本院接受维持性血液透析治疗难治性急性心力衰竭患者130例,男86例、女44例,年龄52~68岁;原发病:扩张型心肌病52例,冠心病46例,瓣膜性心脏病11例,风湿性心脏病7例,心肌炎4例,高血压性心脏病4例,主动脉夹层3例,感染性心内膜炎2例,肥厚型心肌病1例。入选患者均符合急性左心衰竭的诊断、符合维持性血液透析治疗指征、年龄≥18岁;同时排除合并严重外伤、恶性肿瘤、自行出院、失访及临床资料不全者。本研究设计符合《赫尔辛基宣言》要求,经本院医学伦理委员会批准实施,且患者或家属签署知情同意书。

1.2 治疗方法 患者接受常规抗心力衰竭治疗(如应用强心、利尿等药物)后疗效欠佳,改行维持性血液透析治疗。选择CVVHF或CVVHDF透析模式,经股静脉/颈内静脉置管后开始透析,透析置换液速度 30~35 mL/(kg·min)。透析停止指征为心力衰竭症状消失后给予药物维持治疗[7]。

1.3 资料收集 查阅病历,记录患者本次入院时基线临床资料,包括年龄、性别、原发疾病类型、使用血管活性药物情况、尿量、平均动脉压(MAP),血液中血红蛋白(Hb)、白蛋白(ALB)、脑钠肽(BNP)、肌酐(SCr)、C反应蛋白(CRP)水平及左室射血分数(LVEF)等。统计入院后血液透析治疗时间。自入院开始随访6个月,根据预后情况分为死亡组和生存组,其中生存组包括停止或不停止透析患者。

1.4 统计学方法 选择SPSS18.0统计软件。符合正态分布计量资料用±s表示,组间比较采用t检验;计数资料以例数和百分比表示,比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。死亡风险影响因素采用Logistic多因素回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

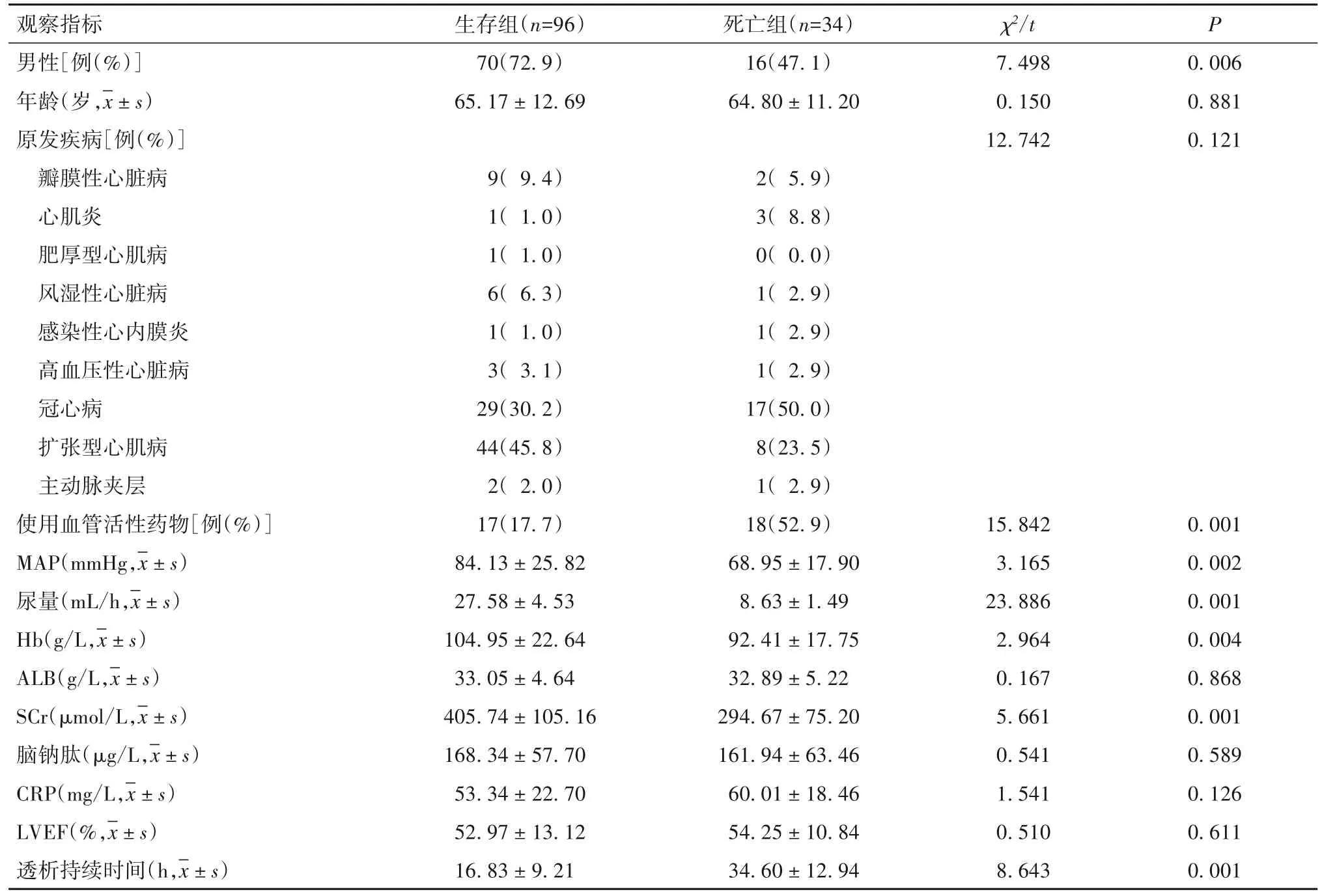

2.1 两组患者的临床特征 自入院开始随访6个月,130例患者,死亡34例(死亡组),生存96例(生存组)。两组男性比例、使用血管活性药物比例、MAP、尿量、SCr、Hb、透析持续时间比较均有统计学 差异(P均<0.05)。见表1。

表1 两组临床特征比较

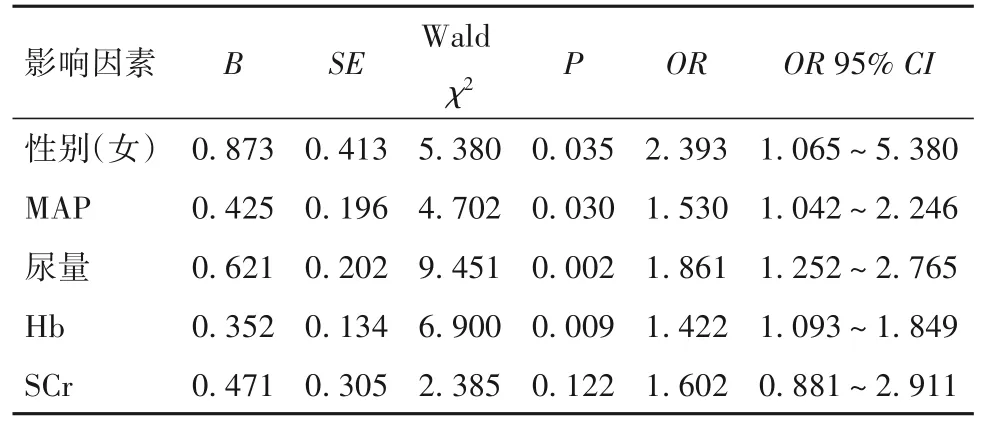

2.2 难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析治疗预后的影响因素 将以上两组存在统计差异的指标再行Logistic多因素回归分析,显示性别、MAP、尿量及Hb水平是难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析治疗死亡的独立影响因素。见表2。

表2 难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析治疗预后的影响因素分析

3 讨论

急性心力衰竭是导致心血管疾病及接受血液透析人群死亡的主要原因之一,尤以难治性急性心力衰竭死亡风险最高[8-9]。本研究难治性急性心力衰竭患者130例随访6个月内死亡34例,病死率为26.15%,与以往报道[10-11]结果基本一致。国外研究证实,难治性急性心力衰竭发生与利尿剂抵抗和心肌炎症损伤有关[12-14]。维持性血液透析能够通过改善水钠潴留和电解质紊乱,可有效降低心脏前负荷;同时透析治疗后大量炎症介质被排除体外,这对于改善急性心力衰竭近远期预后均具有重要价值。

本研究死亡组和生存组在男性比例、原发疾病构成、使用血管活性药物比例、MAP、尿量、SCr、Hb、透析持续时间比较均有统计学差异,同时多因素分析结果显示,性别、MAP、尿量及Hb水平是难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析治疗死亡的独立影响因素。女性相对男性的死亡风险更高,考虑与女性的肺部疾病更为高发、心脏损伤后射血分数保持在较高水平及在疾病早期症状不典型等有关[15-16]。血压会受到心功能、容量负荷、炎症状态等的影响,血压降低往往提示心功能转差或合并较重的感染或炎症。而血液透析主要是通过清除炎性因子来改善患者预后,MAP相对较低患者的炎症状态更严重,则是MAP成为难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析治疗后死亡影响因素的主要原因[17-19]。以往研究认为,难治性心力衰竭患者极易合并肾功能损伤,且会对预后造成不利影响[20-21]。本研究中入选患者的肾功能损伤也较为严重,且死亡组患者的SCr低于生存组,尿量低于生存组,但最终SCr并未入选难治性急性心力衰竭患者维持性血液透析治疗后死亡的影响因素,反而尿量成为死亡的影响因素,尿量较少者的死亡风险更大。其原因可能与临床对SCr的关注度较高,患者SCr出现异常变化后获得血液透析治疗的机会更多;而尿量减少通常易被忽略,导致患者治疗延误病情迅速恶化,采取血液透析治疗时往往尿量已出现大幅减少,病情明显进展,因此患者的预后相对较差,死亡风险更高。本研究还显示,死亡组Hb水平低于生存组,这主要是因为Hb水平低下患者存在贫血和营养不良的风险,贫血可造成或加重多个器官缺血缺氧性损伤,导致组织功能受损,增加死亡风险[22]。有学者研究显示,贫血是透析患者死亡的重要预测因子,Hb水平每下降10 g/L,血液透析患者的相对死亡风险增加1.58倍[23]。本研究中,原发病未能成为死亡影响因素的原因考虑与原发病的治疗方案多样且用药情况未能全部纳入统计有关;另外,血液透析治疗的选择标准也未统一,CVVHF或CVVHDF透析模式的选择可能存在一定的偏倚,可能也是造成原发病未能入选的原因之一。

综上所述,难治性急性心力衰竭患者中女性、低MAP、低尿量及低Hb人群接受维持性血液透析治疗后死亡风险更高。但是,本研究存在一定局限,如样本量较少、属于单中心回顾性分析、无法完全排除混杂因素的影响。因此,该结论的真实性有待进一步研究加以证实。